中国国家公园体制建设的探究

2016-07-12邹统钎郭晓霞

邹统钎,郭晓霞

(北京第二外国语学院,北京 100024)

中国国家公园体制建设的探究

邹统钎,郭晓霞

(北京第二外国语学院,北京 100024)

摘 要:立足于中国自然文化遗产资源管理现状,从国家公园广义角度出发,通过对近20年来相关文献的回顾,从管理机制、经营机制、财政机制、法律环境、社区参与机制5个方面分析了中国国家公园管理存在的问题。结合相关学者对国外国家公园的管理体系、规划体系以及相关政策体系的综述。积极响应国家关于生态文明建设,稳步推进建立国家公园管理体制,实现对国家自然和文化遗产地更有效的保护和利用的政策号召。从宏观与微观2个层次,着重于“条”与“块”的体制构建,提出基于中国现有的风景名胜区体系以及保护区体系,设置发挥外部沟通交流,内部引导协调、监督等主要功能的国家公园中央垂直管理机构,并结合属地化管理的体制模式,实现“一地一牌一机构”;在相关利益主体协调方面,主张借鉴国外的公园咨询委员会(Park Advisory Committee,PAC)的协同共管模式。

关键词:国家公园;体制构建;“条”与“块”;协同共管

1 国家公园的概念

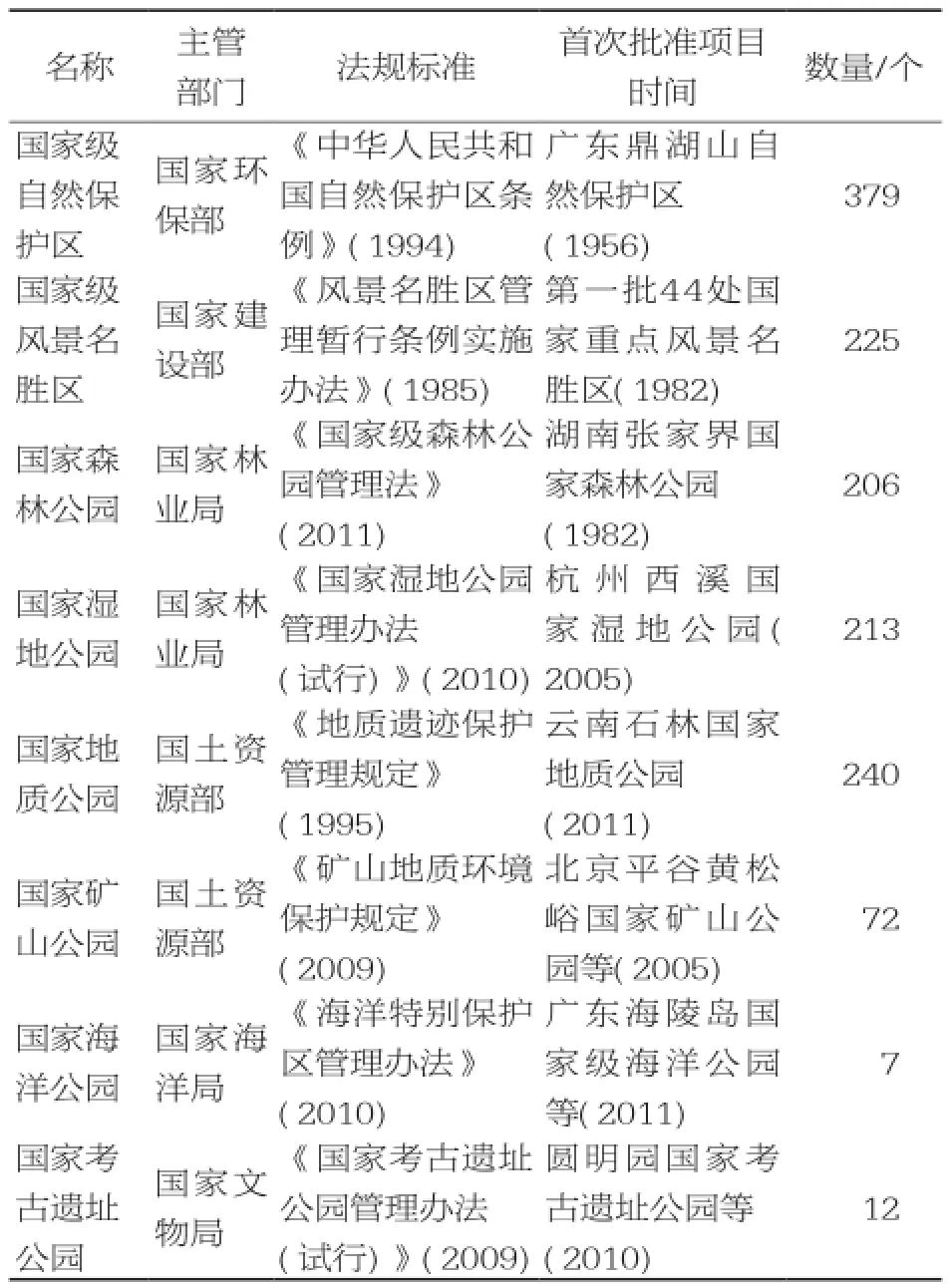

世界上对国家公园概念的界定,目前一致认可的是美国国家公园以及IUCN保护地体系中对国家公园的界定。王维正[1]认为关于中国国家公园的界定存在着狭义论和广义论的争论。狭义的国家公园指国家级风景名胜区,广义上还包括国家级自然保护区、国家森林公园、国家湿地公园等,主要指拥有国家级称号的自然与文化遗产(如表1所示)。本文从国家公园广义的角度出发,讨论中国国家公园体制建设。

中国风景名胜区建立的初衷与美国国家公园类似,一直以来,学者们将中国的风景名胜区与美国的国家公园进行对比[2-4],旨在提高中国风景名胜区的管理水平,解决相关问题。同时,李景奇[4]提出,由于中国风景名胜区的过度开发,美国的国家公园管理类似于中国的自然保护区,中国的风景名胜区反而与美国的国家娱乐公园相像。

中国关于国家公园的研究主要分为3个阶段:第一阶段(1982—2005年),1982年风景名胜区的建立,国内的研究主要集中地介绍国外国家公园建设的情况,并将国外国家公园建设与中国风景名胜区建设相比较;第二阶段(2006—2013年),2006年中国云南开始试点国家公园,学者们的研究视角开始转向这些公园研究试点状况等;第三阶段(2013—),党的十八届三中全会提出建设中国国家公园体制,学者们主要聚焦于中国的国家公园体制构建的研究。

表1 国家级称号的自然与人文遗产一览表

2 中国国家公园管理目前存在的问题

杨锐[5]将以风景名胜区和自然保护区为主的中国自然文化遗产资源的保护现状总结为:认识不到位、立法不到位、体制不到位、技术不到位、保护资金不到位、能力不到位和环境不到位等7个不到位。从思想意识领域到具体的措施行动,中国自然文化遗产资源保护的确仍存在一定问题。认识不到位目前得到很大改善。2013年11月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“严格按照主体功能区定位推动发展,建立国家公园体制”。2014年8月21日,国务院发布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,文件中提到要“稳步推进建立国家公园管理体制,实现对国家自然和文化遗产地更有效的保护和利用”。2015 年1月20日,国家发展改革委员会联合中编办、国土、财政、建设、农业、水利、环保、林业、旅游、文物及法制办12个部门联合发布《建立国家公园体制试点方案》。这一系列动作,足以显示国家对于自然文化遗产保护的重视,国家将生态文明建设与国家公园体制建设相联系,也体现了国家为了建设美丽中国和实现中华民族伟大复兴的坚定信念。

2.1管理机制——条块分割、一地多标签、多头管理

中国在改革开放以前的计划经济管理体制跟前苏联比有一个重大不同,就是“条条块块”中的“块块”的力量更强[6],相对于地方政府较强的行政管理,主管部门的条条管理只是行业管理与技术指导。这跟目前中国自然文化遗产管理现状十分相像。目前,中国所采用的国家(部门)结合属地的管理方式,不同类型的国家级公园归不同的部门管理,管理机构采用国务院委托省政府,省政府委托市县政府的托管式属地化管理[7],缺乏一个专门负责遗产资源管理的中央一级机构[8]。

以张家界为例,张家界集世界自然遗产(武陵源)、世界地质公园、国家地质公园、国家自然保护区(索溪峪)、国家森林公园(张家界)、国家风景名胜区等多名头于一身,环境、文物、国土、林业、建设、旅游等部门以及多级人民政府都可直接干预其发展[9]。决策层的多元化导致了各类保护地的交叉甚至重叠,使得各自的优势不能发挥,而劣势却往往互相加强导致行政利益冲突、管理效率降低[10]。

再以普达措国家公园为例,从“块”状的管理主体看,州政府是国家公园所有权的实际代表,拥有行政管辖、资源处置、经济收益等权力。从“条”状的管理主体来看,各级建设、林业、旅游等部门拥有国家公园的资源监护和市场管理职能。由于没有任何机构拥有法定的、排他的管理权,各部门责权不清[11]。同一资源地被批准建立不同类型的国家公园,虽然此地价值被从不同角度给予了肯定,但这同时也意味着此地需要服从多个部门的管理,导致管理混乱[12]。

2.2经营机制——政企不分,两权相联

张朝枝、保继刚等[13]提出风景名胜和保护区为主的公共资源管理,现实中很多问题是政府的管理权与经营权没有真正分离造成的,“两块牌子,一套人马”实际是右手抓经营,左手抓管理,在利益面前强调右手而忽略了左手,使得政府自身不能依法行政。

2.3财政投资严重不足,法律环境不容乐观

目前,很多保护地管理机构是自收自支的事业单位,财务上自负盈亏,投入不足容易导致为追求经济利益而对资源过度开发的现象。在法律环境方面,中国国家公园试点面临的问题最主要的是相关法律缺失[14]。中国国家公园管理相关法律法规和协调机制滞后,立法层次偏低,缺乏专门针对国家公园这一特定类型保护地的法律管理体系,而针对单独各个公园的法律法规也比较少。同时制定保护地相关法律法规的主体大多是行政主管部门,而不是人大等立法部门,降低了这些法律法规执行的力度[15]。王蕾和苏杨[16]将中国国家公园试点的目前工作情况总结为“不确定”和“不规范”。

2.4相关利益者关系失衡

随着中国自然保护地体系的发展,资源保护与周边社区发展的矛盾突出。中国规划建立的自然保护区、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护地面积都比较大,或多或少将集体林地、园地、耕地、草地和住宅用地划入保护地范围之内,从而影响现有居民生产生活环境。一般国家禁止开发区所在县域多数为经济欠发达地区[17],如何处理好利益相关者之间平衡,尤其是资源保护和周边社区发展的关系,处理好资源保护、旅游和扶贫关系非常重要。

李庆雷[18]提到中国大陆国家公园缺乏国外国家公园发展所依靠的权威的法律依据和科学的管理制度。因此,国家公园管理制度就成为重要而现实的研究课题。

3 国外国家公园管理经验介绍

早在1991年,学者徐大陆就对美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、波兰瑞典、芬兰、西班牙、意大利、捷克、瑞士、罗马尼亚、冰岛、德国、日本等国的国家公园管理进行了简单介绍[19-20]。

3.1中央集权型的美国国家公园

目前,学者们对美国国家公园建设介绍的最为全面。美国国家公园实行由内政部的国家公园管理局统一管理的国家管理局、地区管理局、基层管理局三级垂直管理体系[21]。以国家公园管理局基本法(Organic Act)为基础,各国家公园的授权(Enabling Legislation)和其他3项成文法:原野地区法(Wildness Area)、原生自然与风景河流法(Wild and Scenic River)、国家风景和历史游路法(National Scenic and Historical Trails)为主体,以国家环境政策法、部门规章和其他相关联邦法律为辅助构成美国国家公园的法律体系[22]。柳尚华[23]详细介绍了美国国家公园系统及美国国家公园管理局机构及职能。张晓[24]进一步对梳理了美国国家公园系统,并就美国国家公园管理局对国家公园系统管理的主要内容进行详细介绍。在处理保护和利用国家公园保护过程中最主要的矛盾时,美国国家公园的管理者将自己定位于管家或服务员的角色(steward),而不是业主(owner)的角色[25]。

美国国家公园体系发展经历了萌芽、成长、发展、停滞与再发展、注重生态保护、教育拓展与合作6个阶段[25]。李景奇[3]将美国国家公园体系建设与中国风景名胜区体系建设进行对比的过程中,阐述了美国国家公园“全国性、适宜性、可行性”的建立标准。在资源评价方面,美国国家公园资源评价标准和评审程序[26]、美国国家公园入选标准和指令性文件体系[27]、美国国家公园体系评价的步骤与内容[28]进行了详细的介绍。

美国国家公园规划发展经历了物质形态规划(master plan)、综合行动计划(comprehensive action plan)和决策体系(framework of decisionmaking)3个阶段,形成了以法律为框架,规划面向管理,目标引领规划,强调公众参与,软硬结合的规划决策体系特色[29]。王欣歆和吴承照[30]以总体管理规划(GMP)为例,介绍了美国国家公园规划的基本框架,以及远景规划的内容规范和流程规范,并对美国国家公园总体管理规划做出评述,总结为:明确的规划目标,合理的决策步骤,全面的信息获取,有效的公众参与。

美国国家公园之所以能成为世界自然保护工作的典范,很大程度上得益于其完备的立法体系、中央三级垂直管理体制、兼容并包的国家公园体系这3大独具特色的国家公园体制[31]。

3.2政策体系化的加拿大国家公园

加拿大的地方自治制度和土地分权原则决定了联邦、省、地方的保护地体系相对独立,分权原则和地方自治制度使遗产地呈现出联邦、省、地方的三元体系。在对自然文化遗产采取保护措施的国家中,加拿大国家公园向来被保护人士公认为最出色的。这不仅是因为加拿大地广人稀、原始自然景观极为丰富,更重要的是从1885年设立第一个国家公园——班夫国家公园以来,经过100多年的发展,加拿大形成了从国家公园的设立到土著人政策等一整套国家公园政策体系。加拿大国家公园的政策体系包含:以“自然地理区域”概念作为思想基础的国家公园,确认政策和围绕国家公园管理、区划、保护、开发、土地利用、居民6大方面的系统而科学的国家公园管理政策[32]。在国家公园的规划方面,加拿大在国家公园规划类型中,以愿景为导向,以“愿景—价值—目标—战略—项目型”的层级递进结构,保证其作为国家公园的核心理念[33]。

3.3协作共治共管式的英国国家公园

英国国家公园始建于1951年,匹克区(Peak District)成为英国第一个国家公园。早在1949年,英国就颁布了《国家公园与乡村进入法》,规定将那些具有代表性风景或动物群落的地区划为国家公园,由国家公园进行保护和管理,具体由当地政府执行[34-35]。具体来讲,由于英国国家公园的土地多属私人,政府主要通过规划管治手段对国家公园进行保护和开发管理。英国环境、食品和乡村事务部(DEFRA)统一对英国国家公园进行宏观管理,而独立于政府的国家公园管理局则是国家公园的直接管理者。乡村委员会、英格兰自然署(主管英格兰境内自然遗产包括国家公园的保护规划和管理)等协助国家公园管理局来具体制定实施规划。地方议会、社团及社区居民依法参与国家公园规划及实施[36]。因为公园管理局没有土地所有权,他们的主要任务是制定地方层次的公园管理规划,为土地拥有者提供管理框架,并提供规划审批服务,以管理公众步行进入国家公园开放地区的权益。包括与土地所有者签订土地管理手续和公众进入协议;小规模地进行适合当地需要的工业、商业和旅游开发;建立停车场、野餐区和简易饭店、建立游客中心和出版当地导游小册子,向游客提供封闭或限制地区的信息;举办自然科普培训班等。

3.4地方自治型的德国国家公园

德国在1970年建立了第一个国家公园归国家公园管理处管理,公园管理处隶属于县议会,管理经费由州政府划拨到县一级[24]。丰婷[37]进一步将德国国家公园管理总结为:地方自治型的国家公园管理体制,联邦政府负责发布自然保护方面的宏观政策、制定国家公园相关法规等工作。州政府决定自然保护工作的具体开展和执行,形成了州立环境部、地区国家公园管理办事处、县(市)国家公园管理办公室三级国家公园管理机构体系,公园的建立、管理机构的设置、管理标准的制定等系列事务也都是由地区或州政府决定,州政府拥有国家公园最高管理权。庄优波[38]分析了德国国家公园体制,将其特点总结为:在处理自然与文化的关系方面,强调大尺度荒野保护,让自然成为自然;在处理国家和地方的关系方面,联邦搭建框架,州府自治管理;在处理部门之间、国家公园与辖区政府之间的关系方面,强调一个部门主导,多方参与协调;在处理国家公园与地方民众的关系方面,注重区域受益,加强民众对话。

3.5中央和地方共同管理的日本国家公园

日本的第一批国家公园于1934年产生。根据日本《自然公园法》,日本的国家公园包含自然公园中的国立公园(国家公园)与国定公园(准国家公园)[39-41]。日本的国家公园由国家环境署署长主管,自然保护委员会协管[24]。国立公园设立由国家直接管理,通过“自然环境保全审议会”(由地理、环境、历史等专家构成)提出意见,最终由环境大臣指定[42]。国定公园由都道府县直接管理,通过都道府县直接提出书面申请,再由“自然环境保全审议会”进行审查,最终由环境大臣指定[43]。综合而言,日本的国家公园系统(国家公园、准国家公园、府县自然公园)的管理由国家环境署与县政府、市政府以及国家公园内各类土地所有者密切合作进行,准国家公园和府县自然公园由有关的府县政府管理。

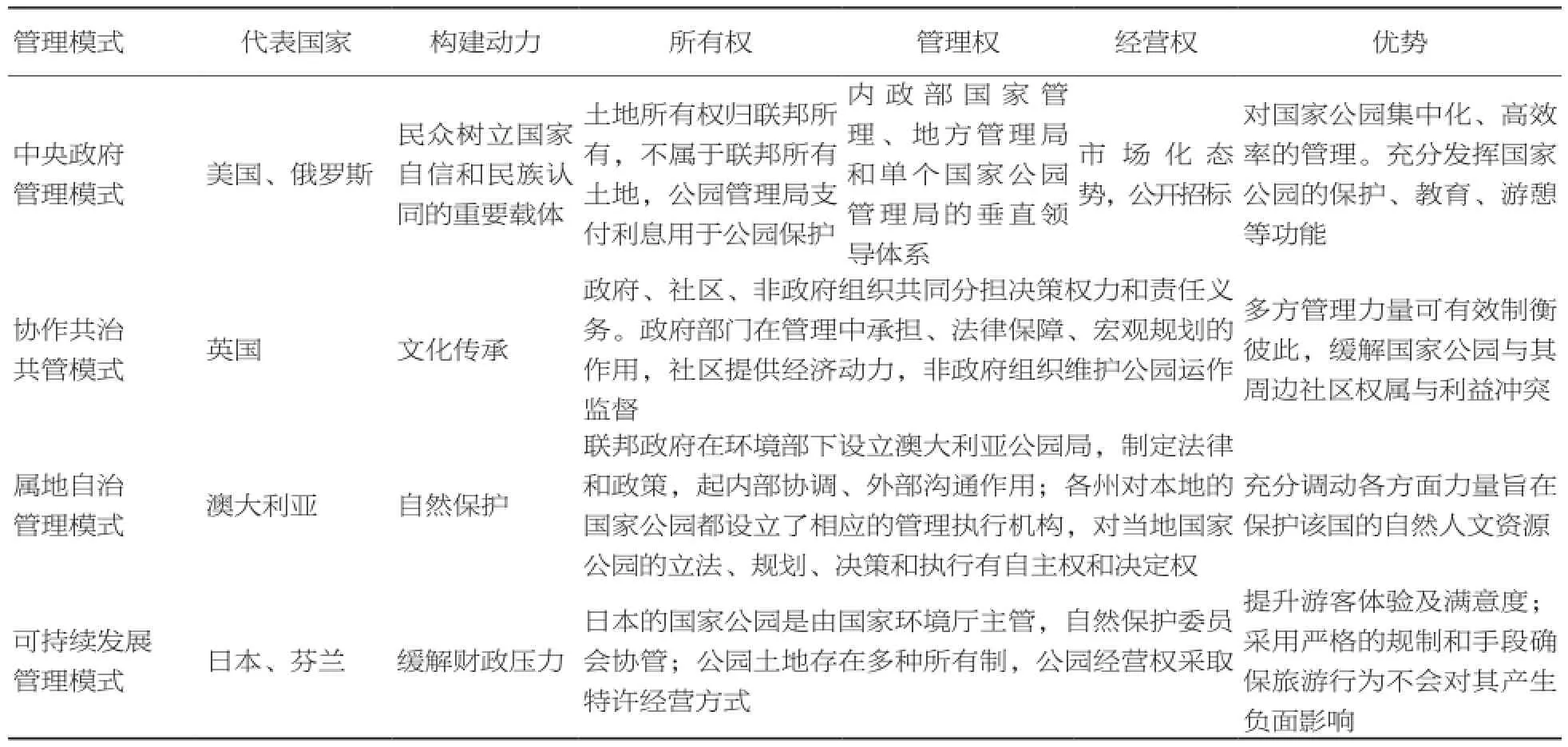

刘静艳和孙楠[44]通过对国外关于国家公园研究进行系统性回顾与前瞻,提出成功的发展中国家的国家公园模式仍需要学术界更多地关注。从研究进展来看,目前问题主要集中于本地社区参与角色缺失,忽视社区经济发展和社区居民扶贫。表2给出了部分国家公园管理模式总结汇总情况。

表2 国家公园管理模式总结汇总表

4 中国国家公园体制构建路径

作为发展中国家的中国应探索出一种在国外管理经验指导下的国家公园体制模式。该体制建设应将普遍性与特殊性相结合,并注意以下两点:一是国外模式皆不宜照搬照抄,更多的是通过汲取国外国家公园管理不同模式中优秀的经验,结合中国特有的国情,建立具有中国特色的国家公园体制;二是中国国家公园体制建设不可另起炉灶,国家公园的建设应以现有的风景名胜区体系、自然保护区体系为基础,对以前的体制机制取其精华去其糟粕,实现扬弃。

国家公园制度的建设不是一蹴而就,它是一个循序渐进的过程。在风景名胜区管理方面,中国建立了国家建设行政主管部门、地方政府主管部门以及风景名胜区管理机构三级管理体制。国家建设行政主管部门负责全国风景名胜区的监督管理;省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门,负责本行政区域内风景名胜区的监督管理。风景名胜区所在地县级以上地方人民政府设置的风景名胜区管理机构,具体负责风景名胜区的保护、利用和统一管理。目前,中国自然保护地在物种和栖息地的覆盖面方面还存在显著的空缺,大部分保护地面积过小并被分割,限制了保护地对物种和生态系统保护的价值,使许多重要的生态系统服务功能未能充分体现。按照现状与发展趋势,中国国家公园管理制度将出现3种不同的阶段和与之相应的治理措施,即地方治理、综合治理、中央集权。

4.1立根本,定使命,加强法律顶层设计

2015年1月20日,国家发改委联合中编办、国土、财政、建设、农业、水利、环保、林业、旅游、文物及法制办12个部门联合发布《建立国家公园体制试点方案》。根据党的十八大三中全会以及《方案》解读,中国国家公园体制建设的构建动力主要是生态文明建设,对自然、文化遗产地更加有效的保护和利用[45]。

《方案》提出国家公园建设以保障国家生态安全为目的,以实现重要国家生态资源国家所有、全民共享、世代传承为目标。美国、加拿大等国家公园建立的3大目标是:“ 生态保护、公众教育、游览体验”(protection /education /experience;PEE)[46],PEE宗旨值得我们借鉴。在自然保护区条例和风景名胜区条例的基础之上,提高立法层次,建立国家公园法,完善法律体系。

4.2条——中央政府垂直管理与属地化管理相结合

笔者认为应由国家发展改革委员会牵头,将各部委与国家公园管理相关的司处分离出来,设立国家层面上对于自然、文化遗产地实施统一保护开发的机构——国家公园中央管理机构。该机构与美国国家公园管理局有所不同,它主要扮演对外沟通交流及内部引导协调的角色,协调监督国家公园集聚区管理机构和运营机构,统一负责并制定国家公园的管理制度和履行审批监督等综合管理工作。新机构的成立将打破原本各部门、各机构封闭而独立的运行系统,相互融通、相互补充,在形成合力的同时,也能化解矛盾、减少浪费、提高效率[7]。李鹏[47]认为中国目前实施中央垂直管理的优势主要体现在2个方面:一是在政府治理方面,中央政府在政治、社会、文化、环境、保护等方面起着决定性作用;二是在土地所有权方面,中国实施土地公有制,即使存在非国有,也容易转化为国有。设立省市级国家公园集聚区管理机构,成立单独部门对于国家公园进行管理,不再由环保、住建、林业、国土资源、海洋、文物等部门分割管理,该管理机构按照国家公园管理制度调整资金、经营、监督、社区发展机制,接受国家公园中央管理部门监督,这种属地管理部门还对当地国家公园的立法、规划、决策和执行有自主权和决定权。

4.3块——相关利益者PAC协同共管

不同利益相关者关注点不同,旅游服务提供商(饭店、餐馆、旅游商店)关注经济利益;政府部门和保护组织关注资源和环境保护管理问题;地方政府、当地社区同时关注社会和经济问题、不同程度的关注资源保护和管理问题[48]。协调好不同利益主体之间的关系,对资源保护尤为重要,尤其是保护地与当地人民之间的矛盾。同样是公园管理者,“关注风景型”公园管理者侧重环境保护和农业发展;“关注保护型”公园管理者侧重环境保护和植被恢复,如果公园管理者是本地居民,他们则会将更多区域用作农业生产,可能会影响核心保护区域的价值[49]。因此,众多利益相关者必须建立互信与协作的关系。社区参与与公园保护之间是一种双向需求的关系,国家公园建立的目的之一就是提高本地居民的经济收入,通过立法手段确定并在决策中引入协商机制[50],而且低收入国家中,成功的国家公园管理依赖本地社区的参与[51]。

黄向[52]提出公园咨询委员会(Park Advisory Committee,PAC)共管国家公园模式,是辅助国家公园中央垂直管理的非常重要的方式。该模式充分发挥非政府组织在国家公园管理中的关键作用,能够实现国家公园管治的核心理念——相关利益单位的互动和达成共识。再次,统筹周边社区协调发展,建立生态补偿机制,从立法角度明确周边乡村生态补偿机制,以及周边社区参与。激发社区居民参与国家公园的开发管理、生态经济创业、就业的活力,依靠生态富民提高当地农民收入水平和公共服务水平。

4.4创新经营机制与财政机制

建立“政府主导、经管分离、特许经营、多方参与”的经营机制[53],在保证国家公园的公益性前提下,通过特许经营方式,充分调动社会各界参与国家公园保护、管理、开发和运营的积极性。试点的国家公园,其工作重点是明晰资源权属,创新经营管理,促进社区发展。明晰资源权属的核心是对区域内的自然生态资源进行确权,特别是对全民所有和集体所有的产权结构进行科学确定,合理分割并保护所有权、管理权和特许经营权;创新经营管理的核心是核定游览区承载量,建立门票预约制度,保证门票价格的公益性,实行收支两条线管理;促进社区发展的核心是要优先保障本地居民就业,完善用地补偿机制,吸引社区居民参与决策。

清晰明确与生态服务功能挂钩的多种经费机制;依国之力,以中央政府财政投入为主导和保障,以地方政府财政投入为补充,接受国内外政府、民间组织、企业和个人的资助与捐款,其他经营收入(门票以及特许经营费用)。通过招募志愿者降低人工成本。将国家公园门票收入“收支两条线”作为手段而不是目的。采取“分类管理”的办法,区分对待不同国家公园[46],并且在国家公园建设的试点阶段和完善阶段,分先后侧重不同的资金投入比重。

参考文献

[1]王维正.国家公园[M].北京:中国林业出版社,2000:1-100.

[2]王莹.中美风景区管理比较研究[J].旅游学刊,1996(6):46-49,61.

[3]张晓.国外国家风景名胜区(国家公园)管理和经营评述[J].中国园林,1999(5):56-60.

[4]李景奇,秦小平.美国国家公园系统与中国风景名胜区比较研究[J].中国园林,1999(3):71-74.

[5]杨锐.中国自然文化遗产管理现状分析[J].中国园林,2003(9):42-47.

[6]李利民.钱颖一:中国改革能走多远?[J].经济,2004(1):48-51.

[7]魏民.试论中国国家公园体制的建构逻辑[J].中国园林,2014(8):17-20.

[8]朱建安.世界遗产旅游发展中的政府定位研究[J].旅游学刊,2004(4):79-84.

[9]唐芳林.中国国家公园建设的理论与实践研究[D].南京林业大学,2010.

[10]朱广庆.国外自然保护区的立法与管理体制[J].环境保护,2002(4):10-13.

[11]田世政,杨桂华.国家公园旅游管理制度变迁实证研究:以云南香格里拉普达措国家公园为例[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2009(4):53-57.

[12]穆晓雪,王连勇.中国广义国家公园体系称谓问题初探[J].中国林业经济,2011(2):49-53.

[13]张朝枝,保继刚,徐红罡.旅游发展与遗产管理研究:公共选择与制度分析的视角:兼遗产资源管理研究评述[J].旅游学刊,2004(5):35-40.

[14]陈健,张兵.世界国家公园体系对中国国家公园建设的启示[J].商场现代化,2012(30):180-183.

[15]翟洪波.建立中国国家公园体制的思考[J].林产工业,2014,41(6):11-16.

[16]王蕾,苏杨.从美国国家公园管理体系看中国国家公园的发展(下)[J].大自然,2012(6):23-24.

[17]卢宁.国家公园的模式创新与制度体系研究:以浙江省开化县国家东部公园为例[J].中共浙江省委党校学报,2014(3):63-70.

[18]李庆雷.基于新公共服务理论的中国国家公园管理创新研究[J].旅游研究,2010(4):80-85.

[19]徐大陆.外国国家公园综述:墨西哥、英、法、波兰、瑞典、芬兰、西班牙[J].中国园林,1991(3):61-63.

[20]徐大陆.外国国家公园综述:美国、加拿大[J].中国园林,1991(1):59-63,53.

[21]王莹.中美风景区管理比较研究[J].旅游学刊,1996(6):46-49.

[22]杨锐.美国国家公园的立法和执法[J].中国园林,2003(5):64-67.

[23]柳尚华.美国的国家公园系统及其管理[J].中国园林,1999(1):46-47.

[24]张晓.国外国家风景区名胜区(国家公园)管理和经营评述[J].中国园林,1999(5):56-60.

[25]杨锐.美国国家公园体系的发展历程及其经验教训[J].中国园林,2001(1):62-64.

[26]陈鑫峰.美国国家公园体系及其资源标准和评审程序[J].世界林业研究,2002(5):49-55.

[27]杨锐.美国国家公园入选标准和指令性文件体系[J].世界林业研究,2004(2):64-36.

[28]刘海龙,王依瑶.美国国家公园体系规划与评价研究:以自然类型国家公园为例[J].中国园林,2013(11):84-88.

[29]杨锐.美国国家公园规划体系评述[J].中国园林,2003(1):45-48.

[30]王欣歆,吴承照.美国国家公园总体管理规划译介[J].中国园林,2014(6):120-124.

[31]高科.公益性、制度化与科学管理:美国国家公园管理的历史经验[J].旅游学刊,2015(5):3-5.

[32]申世广,姚亦锋.探析加拿大国家公园确认与管理政策[J].中国园林,2001(4):91-93.

[33]张振威,杨锐.美国国家公园管理规划的公众参与制度[J].中国园林,2015(2):23-27.

[34]安和麦克尤恩,孙平.英国国家公园的起源与发展[J].国外城市规划,1992(3):40-43.

[35]程绍文,徐菲菲,张捷.中英风景名胜区/国家公园自然旅游规划管治模式比较:以中国九寨沟国家级风景名胜区和英国NewForest(NF)国家公园为例[J].中国园林,2009(7):43-48.

[36]WILLIAMS SR,SMITHm R.Wildest Britain-a visitor's guide to the national parks[M].Dorset:Blandford Press,1983:9.

[37]丰婷.国家公国管理模式比较研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[38]庄优波.德国国家公园体制若干特点研究[J].中国园林,2014(8):26-30.

[39]章俊华,白林.日本自然公园的发展与概况[J].中国园林,2002(5):77-80.

[40]张玉钧.日本的自然公园体系[J].森林与人类,2014(5):124-124.

[41]苏雁.日本国家公园的建设与管理[J].经营管理者,2009(23):222

[42]谷光灿,刘智.从日本自然保护的原点:尾濑出发看日本国家公园的保护管理[J].中国园林,2013(8):109-113.

[43]马盟雨,李雄.日本国家公园建设发展与运营体制概况研究[J].中国园林,2015(2):32-35.

[44]刘静艳,孙楠.国家公园研究的系统性回顾与前瞻[J].旅游科学,2010(5):72-83.

[45]张朝枝.国家公园体制试点及其对遗产旅游的影响[J].旅游学刊,2015(5):1-3.

[46]黄林沐,张阳志.国家公园试点应解决的关键问题[J].旅游学刊,2015(6):1-3.

[47]李鹏.国家公园中央治理模式的“国”“民”性[J].旅游学刊,2015(5):5-7.

[48]杨锐.改进中国自然文化遗产资源管理的四项战略[J].中国园林,2003(10):40-45.

[49]ALBERS H J,ROBINSON E J Z.Spatialtemporal aspects of cost-benefit analysis for parkmanagement:An example from Khao Yai National Park,Thailand[J].Journal of Forest Economics,2007,13(2-3):129-150.

[50]TRAKOLIS D.Local people's perceptions of planning andmanagement issues in Prespes Lakes National Park,Greece[J].Journal of Environmentalmanagement,2001,61(3):227-41.

[51]MBILE P,VABIm,MEBOKAm,et al.Linkingmanagement and livelihood in environmental conservation:case of the Korup National Park Cameroon.[J].Journal of Environmentalmanagement,2005,76(1):1-13.

[52]黄向.基于管治理论的中央垂直管理型国家公园PAC模式研究[J].旅游学刊,2008(7):72-80.

[53]刘锋,苏杨.建立中国国家公园体制的五点建议[J].中国园林,2014(8):9-11.

Research on the Construction of National Park System in China

ZOU Tongqian,GUO Xiaoxia

(Beijing International Studies University,Beijing 100024,China)

Abstract:Based on the present situation of natural and cultural heritage resourcesmanagement in China,this paper analyzes the problems of Chinese National Parkmanagement by reviewing the relevant literature from five aspects:managementmechanism,operatingmechanism,financialmechanism,legal environment and community participationmechanism.It is a summary ofmanagement systems,planning systems and relevant policy systems of foreign national parks by relevant scholars.It is advocated to actively respond to China's construction of ecological civilization,and steadily promote the establishment of national parkmanagement system,achieving the goal of good protection and utilization of the natural and cultural heritage in China.From bothmacro andmicro levels,the scenic areas system and protection areas system are put forward,emphasizing the system construction of“chunk”and“piece”.It is suggested to set up an agency with the functions of communication,coordination,and supervision verticallymanaged by National Park to achieve“one spot,one board,one agency”,working with the localmanagement patterns.In terms of the coordination within relevant subjects,it is suggested to learn from the co-management patterns of foreign Park Advisory Committee(PAC).

Key words:national park;management system;“chunk”and“piece”;co-management patterns

中图分类号:G124

文献标志码:A

作者简介:邹统钎(1964-),男,教授,博士,博士生导师,主要研究方向为遗产旅游、旅游目的地管理。E-mail:ztq64@126.com.

通信作者:郭晓霞(1991-),女,硕士研究生,主要研究方向为遗产旅游。E-mail:actout123@qq.com.

基金项目:北京市教育委员会2015年长城学者培养计划项目“中国遗产保护与旅游开发协同机制”(CIT&TCD20130302)