唐大明宫遗址保护方式探析

2016-07-12肖爱玲陕西师范大学陕西西安710062

肖爱玲(陕西师范大学,陕西 西安 710062)

唐大明宫遗址保护方式探析

肖爱玲

(陕西师范大学,陕西 西安 710062)

摘 要:唐代大明宫始建于唐太宗贞观八年,竣工于高宗龙朔三年。是唐代著名的大三宫殿之一,是唐代政治中枢,不仅改变了隋唐长安城的空间结构和空间秩序,而且对中国古代都城空间形态产生了重要影响。20世纪中期以来,大明宫宫城规模、形态、布局、空间结构等在考古、建筑、历史等学界的共同研究中日渐清晰。21世纪初以来,大明宫遗址成为中外遗产保护专家关注的焦点。2010年10月1日,大明宫国家遗址考古公园对外开放。然而几年过去了,笔者经过多次问卷调查,发现大明宫遗址保护与旅游存在着社区旅游文化敏感性不高、景点可视度不够、游客参与度不够等问题,实质上就是大众对大明宫遗址的历史文化遗产内涵价值和保护价值认识不足所致的对遗址本体的不理解。利用历史文献资料,系统梳理了唐大明宫及大明宫遗址文化内涵、特征及其在中国古代宫城发展史上的历史地位,探索大明宫遗址等古都类遗址的具体保护方式。

关键词:唐大明宫;国家遗址考古公园;遗址保护方式

大明宫是唐帝国最宏伟壮丽的宫殿建筑群,也是当时世界上面积最大的宫殿建筑群之一,是唐朝的国家象征。大明宫初建于唐太宗贞观八年,毁于唐末。面积3.2km2,是北京明清故宫的4.5倍大。唐大明宫遗址是1961年国务院首批公布的重点文物保护单位;大明宫国家考古遗址公园是2010年10月9日公布的第一批12个国家考古遗址公园之一。2014 年6月22日,唐长安城大明宫遗址作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》,唐大明宫遗址作为象征盛唐时代和丝绸之路的文化符号列入世界文化遗产之中。

中国的国家考古遗址公园,是指以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间。国家考古遗址公园的设立是大遗址保护工作的创新,有利于协调古遗址的保护、展示与利用的相互关系。笔者曾与2011年7—8月、10月以及2012年3月分别对社区居民、游客对大明宫遗址旅游文化敏感性就展开了调查研究,研究结果表明:大明宫文化遗址旅游社区居民的经济收入敏感度、基础设施敏感度远高于对遗址旅游的关注度,缺乏对景观保护和文化尊重的责任感和义务感。就此研究者提出了一些建议①肖爱玲:《隋唐长安城遗址保护规划历史文本研究》,北京:科学出版社,2014年8月。,之后也看到大明宫遗址管理部门采取了一些吸引社会参与的活动,当然仍有部分参观者缺乏对大明宫遗址本体的认知,仍不能全面理解大明宫遗址的价值及其文化意义,这种现象不止在普通游客身上,甚或在一些从事遗产保护的专家学者中还存在。客观而言,目前唐大明宫国家考古遗址公园较好地发挥了其在科研和游憩的功能,而其中间的“教育功能”则尚未实现,或做得不够到位。

国家考古遗址公园3大功能中教育功能恰恰是体现国家建立该类公园特殊性所在,不然原有的考古遗址和普通公园的设置已经可以分别满足考古遗址的研究和保护、公园的游憩需要,因此,发挥国家考古遗址公园教育的功能,就是把古遗址研究成果(历史文化信息)以及保护理念,渗透在公众游憩活动中的,在潜移默化中实现由被动接受到主动学习的转变,最终实现保护国家考古遗址的目的,这应当是中国国家考古遗址公园设立的根本所在。基于此,本文的主要内容就是在系统梳理唐大明宫遗址历史文化内涵之基础上,探索大明宫国家遗址公园保护的可能方式。

1 大明宫在隋唐长安城中的地位

1.1隋唐长安城建造

隋文帝统一全国之后,面对残破宫宇、难以饮用的水质、水患等问题,将新兴王朝的都城迁移至汉长安城东南方向的龙首原之南。新都始建于开皇二年(582年)六月,用工九个月,即于开皇三年三月基本建成,随即迁入新都。隋大业十四年(618年)五月,原隋太原留守李渊废隋恭帝自立,建立唐朝。唐定都于隋旧都大兴城,而改名为长安城,人们习惯于把隋大兴城与唐长安城合称为隋唐长安城。

隋大兴城的建造顺序是先筑宫城,次筑皇城,最后筑外郭城。隋文帝迁都之时,宫城、皇城、宫殿、官署、两市、寺观、禁苑及龙首、清明、永安等城市引水渠道多已建成,仅外郭城垣尚未完全建成,如隋炀帝大业九年(613年)三月征发十万男丁开始修筑外郭城,但仍未建城楼,外郭城及城市其他建筑至唐代陆续完善。高祖时期,除将隋大兴城及其城门等名称进行更改之外,修建宏义宫②武德五年(622年)七月五日为秦王李世民所建,贞观三年四月改为大安宫。载《唐会要》卷30《宏义宫》。、掖庭宫③《长安志·掖庭宫》:“盖高祖所起,宫人教艺之所也”。、内教坊④高祖时,内教坊先在东宫内宜秋宫之南,后移至大明宫东内苑;武德后,置内教坊于禁中。载《新唐书·百官志》《唐会要》卷34《杂录》。;太宗时仅于贞观十八年(644年)在太极宫中“建凌烟阁,画功臣像”⑤《旧唐书·长孙无忌传》《唐两京城坊考·太极宫》。。所以,这些对唐代长安城的整体规模和布局并未产生若何改变,“唐高祖、太宗建都,因隋之旧,无所改创”⑥《雍录·龙首山龙首原》。。

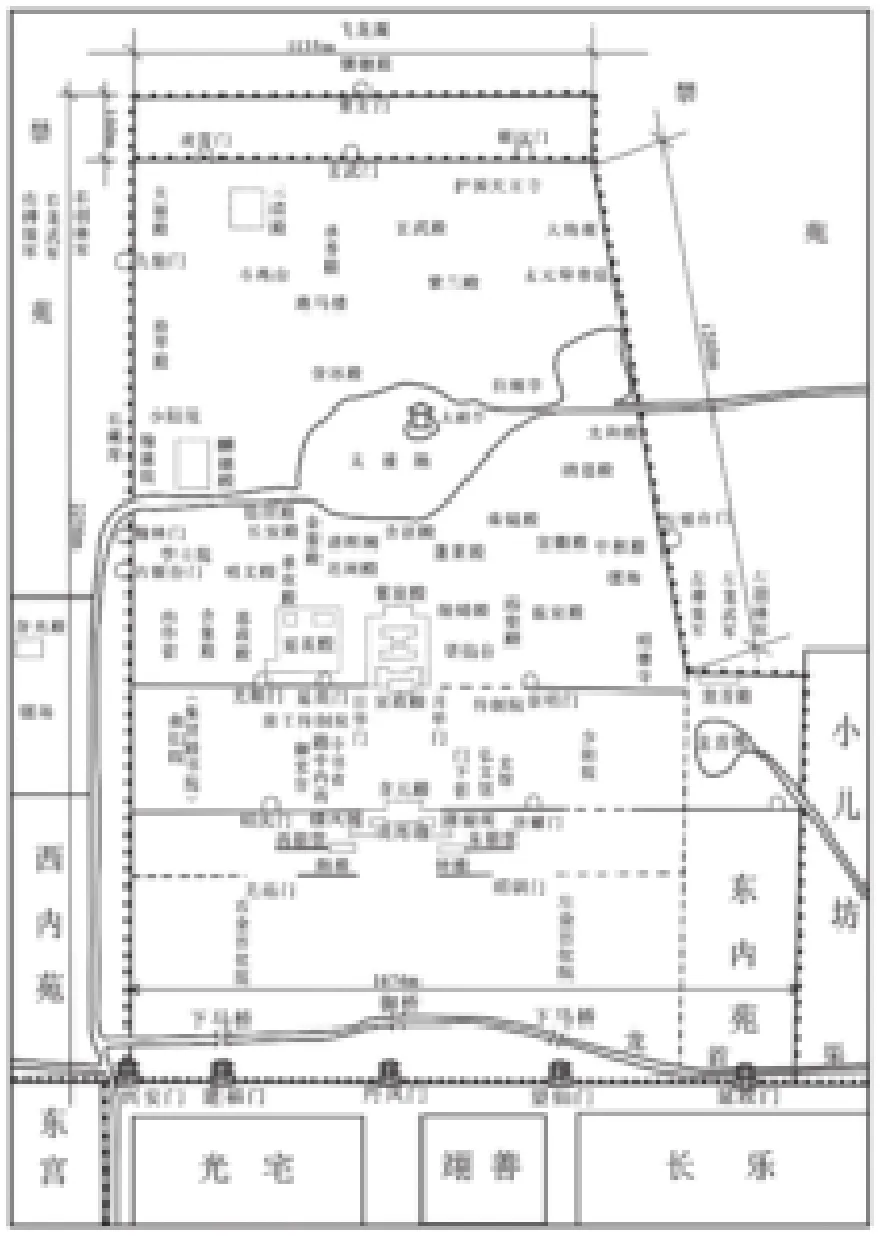

隋唐长安城在都城空间结构方面较之前都城有了最为显著的变化,为公私便利使官府机构与一般民居隔离开来,产生了较为独立的中央官署区——皇城。此外,因于较为开敞的空间重新勾画新都,所以隋唐都城不只是规模宏大,而且形成了中轴对称的空间秩序,宫城、皇城、居民里坊、商业市场、宗教寺观等布局井然,开创了都城规划和建设的新篇章。随着唐代社会政治、经济的发展,对都城的增修和扩建活动也是频有发生。都城长安大规模的改建与扩建活动主要体现在对外郭城、大明宫、兴庆宫、夹城、市场、供水渠道等建设方面,其中尤以大明宫的建造对都城空间格局造成的影响最为突出。太极宫、大明宫以及玄宗朝的兴庆宫是唐都城中的三大内,尽管在使用中各有不同,但均为唐王朝的政治中枢。宫城是古代社会发展到文明阶段的产物,也是国家形成的重要标志之一。宫城是供皇帝及皇族居住和处理朝政的地方,在古代都城空间构成上占有极为重要的历史地位和显著的象征意义,是王权的象征,其在都城空间上所处的位置直接影响着都城的布局(图1)。

图1 唐(开元)长安城平面图

1.2大明宫的修建

大明宫的修筑起于唐太宗李世民弘扬孝道之目的。李世民登基后,高祖李渊被尊为太上皇,住在大安宫,大安宫还不及太子居住的东宫大。后来,李世民接受马周的建议,为摆脱不孝之名,要为太上皇建造一座新的避暑宫殿。贞观八年(634年)十月,大明宫工程动工,宫址选在“禁苑东偏,旧太极宫后苑之射殿,据龙首山”,即在长安城北禁苑中的龙首原高地。贞观九年(635年)五月,李渊因病去世,仅持续八个月的大明宫营建工程便暂告停止。

高宗龙朔二年(662年)时再次营筑大明宫的原因,则是为了唐高宗李治的风痹病,目的是为摆脱地势低下、闷热、潮湿的太极宫;也有史料说是因为武则天急欲摆脱王皇后和肖淑妃化厉鬼报复的恐慌,决定继续修建大明宫。龙朔三年(663年)四月二十五日大明宫建成⑦《唐会要》卷30“大明宫”:“三年二月二日……修蓬莱宫。二十五……助修蓬莱宫。四月二十二日移仗就蓬莱宫新作含元殿。二十五日始御紫宸殿听政,百僚奉贺,新宫成也”。。

唐大明宫位于京城长安北墙东段的北面,西接太极宫的东北角,在禁苑之内。大明宫自始建以来曾有多次改名,最早称永安宫(634年十月),后相继改为大明宫(635年一月)、蓬莱宫(662年)、含元宫(670年三月),最后仍改为大明宫(701年十一月)。因其在太极宫东北,故又称为东内或北内。大明宫自高宗龙朔三年(663年四月)迁居听政之后,除玄宗朝曾在兴庆宫听政⑧《唐会要》卷30“兴庆宫”载:“(开元)十六年正月三日始移仗于兴庆宫听政”。外,是唐代最为重要的政治活动中心。

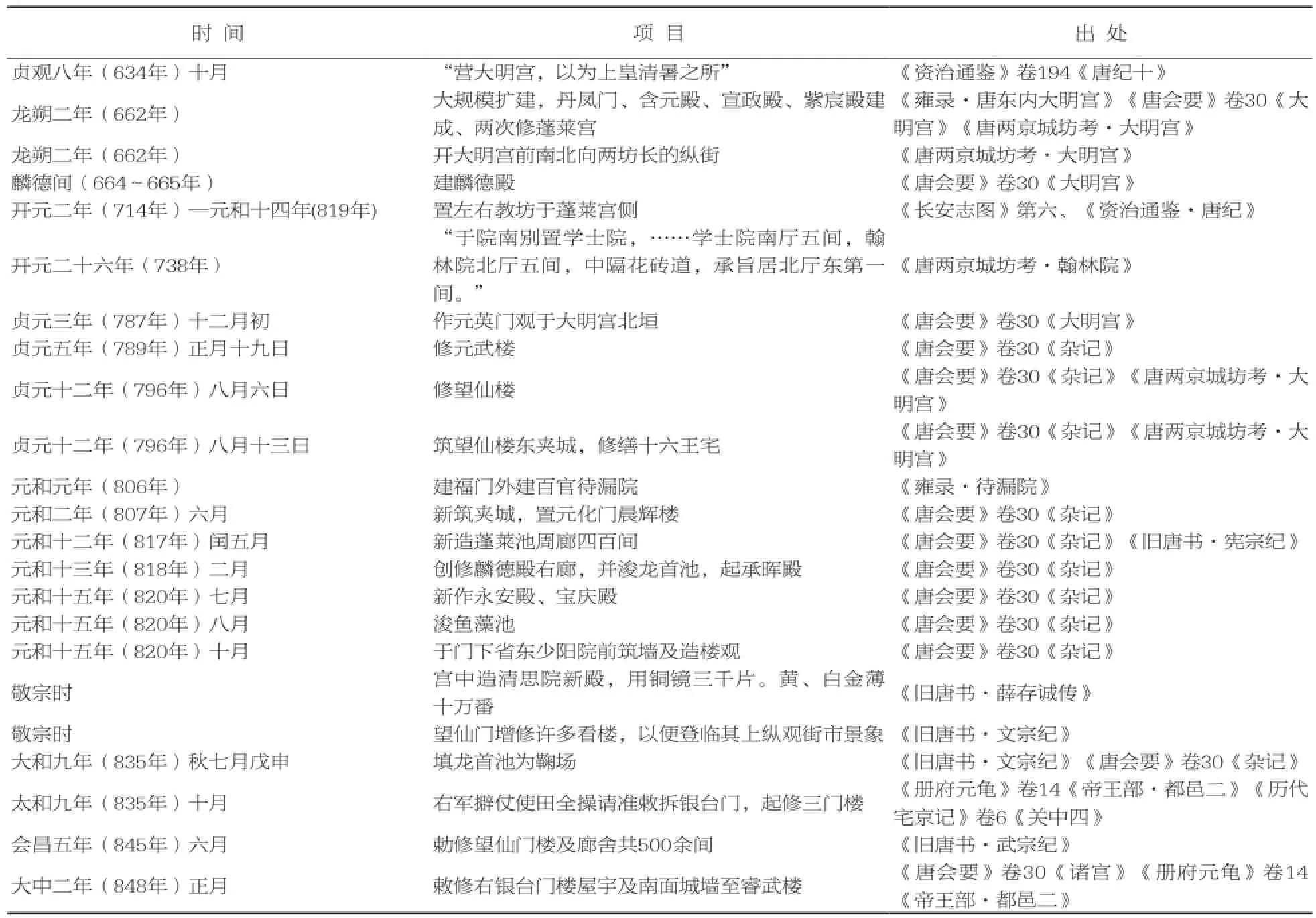

大明宫建成之后又有多次营建和葺修,如玄宗开元元年(713年)曾修大明宫;德宗贞元三年十二月“初作元英门观于大明宫北垣”,十四年(798年)三月三日,造会庆亭于麟德殿前;宪宗元和十二年(817年)、十三年(818年)、十五年(820年)又曾增修大明宫内建筑,“置元化门晨辉楼”“新造蓬莱池周廊四百间”“起承晖殿”“新作永安殿及宝庆殿”“于门下省少阳院前筑墙及造楼观”⑨《唐会要》卷30“杂记”。等等(详见表1),上述工程只是对大明宫内外进行了增修和补葺,所以对宫城内部结构并没有产生太大影响。

大明宫自太宗时期,经过高宗、玄宗、德宗、宪宗、敬宗朝十余次的添筑扩建,最终建成为一座富丽堂皇的雄伟宫殿,成为盛唐时期政治文化大舞台。唐王朝不仅在隋京城之外增减了大明宫,还因由大明宫建设改变了京城布局,如高宗龙朔二年(662年)再次动工时将大明宫丹风门前的翊善坊、永昌坊重新划分为光宅、翊善和永昌、来庭四坊,其间的丹凤门大街宽达176m,比长安城中轴线朱雀门大街(155m)还要宽近20m。无论从城门街道的宽度,还是从城门名称的含义上大有取代朱雀门地位之意蕴。加之,帝王们经常要到曲江芙蓉苑宴饮、游玩,逐渐形成了自大明宫丹风门与曲江之间都城新的意向轴线,当前自西安火车站广场南解放门—解放路—和平路—和平门—雁塔路交通副轴的形成当与之有相当的关系。

表1 唐代大明宫及其附近工程一览表

随着权力在各宫城间的位置转移,都城空间形态必然随之而改变。大明宫的兴建改变了都城长安的城市构图,使原本规矩方正几何图形转化为不规则的形状,像一个楔子附着于外郭城北墙东段之外,不仅改变了隋至唐初长安城外郭城北墙东段没有城门的状况,而且大明宫建成之后影响了城市居住观念的改变。在唐代近300年的历史中,长安住宅的分布有从街西向街东转移的趋势,且越往后东移的趋势越明显。前期,尽管受到大明宫兴建的影响,但朱雀街东、街西住宅的分布还略显均衡态势;中期,住宅由街西向街东转移的趋势日益明显;到后期,住宅的向东转移日趋加剧,当然这种东移主要是官吏、贵族住宅的向东转移,从而最终形成了唐长安住宅分布“东贵西庶”的特点。由此看来,唐长安住宅分布的“东贵西庶”特征主要形成于开元以来,安史之乱以后由于大明宫长期作为中央政治中心,达官显贵住宅东移日益加剧,在居住空间上的阶层分化也就越来越明显了。隋唐长安城太极宫、大明宫和兴庆宫轮番称为帝国核心空间的宫城区域,促使都城空间秩序不断发生变化,最终导致都城新的空间秩序的重组。

1.3大明宫空间布局及其文化意义

据考古实测,大明宫周长7 628m,面积3.3km2,平面形制是一南宽北窄的楔形(图2)。西城墙全长2 256m;北城墙长1 135m;由东墙东北角(骆驼岭)起向南(偏东)1 260m,转向正东304m,又折向正南长1 050m,与宫城南墙相接;南墙为郭城北墙东部的一段,长1 674m⑩马得志:《唐大明宫发掘简报》,《考古》1959年第6期。。

图2 唐大明宫图

大明宫与太极宫一样有城墙环筑,墙面亦与太极宫一样同为夯土板筑,只有各城门两侧及转角处内外表面砌有砖面。城墙基的宽度,除南面墙基用郭城北墙宽9m左右外,其他三面墙基均宽13.5m,深1.1m。城墙筑在城基中间,两边比城基各窄1.5m左右,底部宽10.5m,构筑十分坚固。此外,宫城南部之外,东、西、北三面都构筑有平行于宫城墙的夹城,亦为板筑土墙。北面夹城最宽,距宫城墙宽160m。东西两面夹城距宫城墙宽均为55m。夹城的修筑,在宫城的后部,配合宫城城墙共同构成严密的防卫体系结构,此夹城或即是由隋唐皇城向明清皇城空间和功能转化的过渡阶段。

大明宫宫城周边共有11个城门。其中南墙与京城北墙共为一墙,设有5座城门,自东向西依次为延政门、望仙门、丹凤门、建福门、兴安门。建福门外两旁有百官待漏院,是文武官员赶早上朝等候开门休息的地方;望仙门在唐代多有修建和扩建,是官员们出入大明宫的重要通道之一。西墙2门,南为右银台门,北为九仙门。右银台门在距南城墙1 300m处,门外设“客省”官邸,是自代宗永泰年间(765—766年)以后至德宗大历十四年(779年)七月间,各地来京奏事未及时返回和少数民族进京办事而品阶较低者住宿之处。门内是翰林院,出右银台门向南直对兴安门,交通方便。右银台门北约750m处为九仙门(九仙门外有玄宗赏月台),门向西通往西夹城,门外是右三军驻地,而穆宗经常于九仙门楼上观看军营中的角抵和杂戏。北城墙3门,自西向东分别是青霄门、玄武门和银汉门。玄武门是宫北墙正门,位于北垣中部略偏西处,向西距城西北角538m,向东距城东北角597m。其南20m处为内重门,是与玄武门相对的一个较小的门,门两侧有2m宽的夯土墙,向东西分别距二三十米处北折与北城墙相接,对玄武门呈环抱之势。玄武门北156m处乃北夹城之重玄门,重玄门两侧夹城内建有一排厢房,门外有饲养禁马的“飞龙厩”和“骥德殿”。重玄门、玄武门一带应是宿卫禁军“北衙”所在。玄武门西195m处是青霄门,又称凌霄门;东385m处是银汉门。两门大小、形制没有区别。东墙1门,即与右银台门相对的左银台门,处于宫城东墙、左三军和禁苑附近,不便出入。

大明宫诸城门中最重要的是丹凤门。丹凤门是唐长安大明宫的南墙正门,上筑有高大的楼观。丹凤门与含元殿相配,是皇帝举行改元、登基、大赦等外朝大典之处,是显示皇朝政令、礼仪的重要场所。唐玄宗以前,大赦、改元的敕令多在太极宫的承天门宣布,唐肃宗执政后,皇帝起居在大明宫,故而大赦、改元的诏令改在丹凤门宣布。肃宗改元、德宗登基之大典及穆宗、武宗、宣宗等大赦之典都是在丹凤门门楼上举行的。同时皇帝也常在此处宴请各国来使与各民族贡使,唐玄宗就曾在丹凤门楼宴请契丹、突厥等使者。唐僖宗广明元年(880年)十二月,农民起义领袖黄巢攻占长安在大明宫即皇帝位,也曾“登丹凤楼下赦书,国号大齐,改元金统”。

丹凤门遗址位于今西安市新城区二马路与自强东路之间的革新街南口,火车站北。据宋代吕大防《长安城图》记载和考古人员半个世纪的发掘工作,丹凤门为城门中最高等级的5个门道的建制,与隋唐长安城明德门同样等级的建制。丹凤门残存的门址由墩台、门道、隔墙、马道、城墙等部分组成,除西边的3个门道、隔墙、墩台和城墙保存较好外,其余的仅剩下最底下的夯土基础,破坏比较严重。丹凤门的5个门道大小相同,净宽皆为8.5m、南北进深33m,门道比北京天安门门道还宽阔(11)龚国强、何岁利、李春林:《西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘》,《考古》2006年第7期。呼延思正:《考古揭示唐皇朝宫门之谜》,《西安晚报》2005年12月29日。。门道之间有隔墙,隔墙宽3m。发掘出的丹凤门门道地面较平整,中部偏南处地面较高,尚存有部分木门限的遗迹和石门砧的遗物。门道两侧的夯墙下有南北向排列的长方形排叉柱坑,个别柱坑中尚保存有未移动的石础,其中心有长方形的卯眼。唐代的城门洞并非后代的拱券式而是过梁式,门道内竖立有巨大的木柱并架以横梁以支撑承重,这些柱坑即是立柱的支撑点。城门墩台的东、西两侧为宽9m的城墙,城墙的北侧紧贴着宽3.2m、长54m的马道,城门墩台、马道的个别地方尚有包砖和散水遗迹可寻。马道是登临城楼的斜向通道,但这里的马道不应是一般军队登城防御所用,而是专供皇帝和宫廷人员登上城楼行大礼的途径,其长达50m多的坡道说明马道坡度较缓,应当为方便皇帝的銮驾御辇上下行走而设。丹凤门遗址的形制与历史文献记载的5门道相符合,体现了大唐皇家建筑的宏伟大气。丹凤门遗址的考古发掘不仅为唐大明宫遗址的整体保护提供了准确的依据,也为中国古代都城考古、中国古代建筑史的研究提供了第一手科学资料。

丹凤门内有3座桥,正中是皇帝仪仗出入用的,两边有百官过渠的下马桥。丹凤门北到大明宫正殿——含元殿之间是一个南北四百步(约588m),东西五百步(约735m)的殿前广场。含元殿在龙首山之东趾,遗址就在今含元殿村。殿址高于平地四十余尺(12m多),为了百官朝见的方便,于是在殿前修建了二条平行的斜坡砖石阶道,共长70m,每遇朝会,群臣即由此两道而上。这两条阶道由丹凤门北望,宛如龙生而垂其尾,极为壮观,故称为龙尾道。龙尾道的修筑更加映衬出了含元殿的高大雄伟,但也因这条道坡长阶高,成为年迈大臣朝见之畏途(12)大中十二年(858年)正月,宣宗在含元殿上尊号为“圣敬文思和武光孝皇帝”。当时太子少师柳公权年已八十,从坡下步行至殿前,力已委顿,误听封号为“光武和孝”,结果被御史弹劾,罚了一季俸。,也是当时整个长安城中最宏伟的宫殿,站在含元殿前,终南山清晰可见,长安街道尽收眼底。高宗以后,唐代的政治重心就移到这里,国家大典也多在这里举行。含元殿的作用和太极殿相似,它与丹凤门配合是举行“外朝”的地方,每至元正、冬至,皇帝则在临此殿听政和举行朝会。所谓“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒(13)王维:《和贾至舍人早朝大明宫之作》,《全唐诗》卷128。”就是描写当时含元殿大朝会的盛况。

含元殿正中是大殿,左右两侧建有向外延伸的高阁和迥廊,东名翔鸾阁,西名栖凤阁;殿前设有宽广的龙尾道,整个建筑虽都连绵相接,但又各成—体,主次分明,其布局形式非常协调,气魄雄伟而壮观,这种布局形式为后来宫殿的建筑开创了范例。

含元殿之北为宣政殿,为大明宫第二大殿,规模也与含元殿相仿,这里也是皇帝召见朝集使、贡使与策试举人之处。从德宗贞元七年(791年)至宪宗元和三年(808年),皇帝每年的五月一日都要在此殿大会群臣。京官九品以上,外官因朝集在京者,一律就列,场面极其隆重。据《长安志》记载:“宣政门内有宣政殿,殿东有东上阁门,殿西有西上阁门。殿前东廊曰日华门,东有门下省,东有弘文馆,次东史馆,馆东南北街南出含耀门,门南曰昭训门,北曰崇明门。殿前西廊曰月华门,西有中书省,省北曰殿中内省。西有命妇院,北有亲王待制院,省西南北街南出昭庆门,南当光范门,昭庆门北曰光顺门。”

宣政殿北为紫宸殿。紫宸殿为大明宫第三大殿,是大明宫的内衙正殿,皇帝日常之间的一般议事,多在此殿,故也称天子便殿。由于入紫宸殿必须经过前面宣政殿左右的东西上阁门,故入紫宸殿又称为“入阁”。能够“入阁”与皇帝商议军国大事,在当时是大臣颇为荣耀的事情。在紫宸殿西侧的延英殿,中唐以后也颇为有名。它是皇帝在内廷引对朝臣,议论政事的主要殿所。从代宗时起,皇帝每有咨对,或宰臣有所奏启,即在此殿召对,称为“延英召对”。开始仅限于宰相,以后扩大到群臣,而且初无定时,以后或双日开延英,或皇帝不御正殿,就在延英殿视政。由于殿内旁无侍卫,礼仪从简,君臣之间比较随便。

大明宫北部的太液池是当时皇宫中风景最优美的景区,是宫城北部的中间低洼地带,凿于贞观、龙朔时期。宪宗元和十二年(817年)闰五月又加修浚,并在池周围建造四百间的回廊,殿廊相连成为一处著名的宫苑风景区。池中垒土成山,为蓬莱山。太液池由东西两个池构成,西大池东西长500m,南北宽320余m,位于宫城北部中间;东池南北长220m,东西宽150余m,两池面积均不小。太液池中盛植莲花,且池中富产鱼。2004年对太液池遗址的考古发掘工作弄清了太液池周岸的不同结构,揭示出近岸上的长廊建筑遗存,发现水榭和干栏式建筑等水边建筑遗存,新岛屿一处,清理出人造园林景观遗存多处。这些考古发掘为中国古代都城考古、古代园林建筑史等研究提供了重要资料。

大明宫建筑布局以丹凤门、含元殿、宣政殿、紫宸殿等构成了大明宫的南北轴线,轴线两侧各式宫殿、院馆、楼观等四五十所分布。以3大殿为中心构成了外朝、朝中、内朝3个空间,其间以宫墙相隔,成为不同的政治活动场所。外朝以高大雄伟的含元殿为主体,面朝宽阔的丹凤门广场,国家盛大的庆典多在此举行;中朝以宣政殿为主体,朝庭各重要机构如中书省、殿中内省、御史台、门下省、弘文馆、史馆等均设在其左右,为皇帝常朝和百官办事的行政中心;内朝以紫宸殿为主体,是帝王与亲近大臣商议国家大事之处。含元殿、宣政殿、紫宸殿是唐代皇帝与官员进行国家政治、礼仪等活动的主要场所。大明宫的北部为生活区,其中以太液池为界又可分为东西两大活动区。东部为蓬莱阁、浴堂殿、绫绮殿等,为皇帝与后妃的活动区。西部以麟德殿、金銮殿和翰林院等为主,是皇帝在内廷引对臣僚,举行宴会和观乐赏戏之处。宫内又有长乐门、长乐殿,又有芳兰殿,或曰紫兰殿也。紫宸殿东西为左右银台门,左银台门北为太和殿,殿西为清思殿。又南为宣徽殿,北为珠镜殿。右银台门内有麟德殿。紫宸殿之北为温室、浴堂等殿。温室殿西南,浴堂殿东,则少阳院也。观德殿在宜春门北,射殿也。

大明宫是3大内中规模最为宏大者,宫内殿阁亭台廊阁30余处。宫城北部尚有作为宦官的衙属内侍省,中唐以后,宦官逐渐掌握中央禁军,进而干预朝政,形成“北司”。北司长期与中书、门下省代表的“南司”分廷抗礼,造成了唐朝后期政治上的混乱和腐败。

2 大明宫历史价值认识

在中国古代都城发展史上,经历了由多宫制—双宫城制—单一宫城制的发展变化,而在宫城结构也发生了以大朝正殿为中心的中心布局结构到以主要宫殿建筑轴线为中心对称布局结构的发展变化,而在上述变化中唐大明宫都居于承前启后的历史阶段,在中国古代宫城发展史上具有非常重要的历史地位。

2.1大明宫与同时代宫城的比较

唐初太极宫低洼湫湿,殿阁窄狭,高宗扩建后的大明宫规模与太极宫不相上下,建筑规模则往往有过之。因而高宗以后的历朝皇帝(玄宗除外)都是以大明宫为主要寝宫,只有在举行一些特殊的重大典礼时,才依循礼制到太极宫中举行。随着君主住所的迁徙,太极宫中的一切附属设置也随之转移到大明宫中,如大明宫中的少阳院,即是相当于太极宫东宫的太子寝宫。由于大明宫在原来的宫城太极宫的东面,这两处宫殿又分别被称为东内和西内。唐玄宗李隆基原来居住在长安城东垣下的隆庆坊,登基后避讳改为兴庆坊,开元二年(714年)改建为兴庆宫。经开元十四年(726年)的拓展,占据了北面永嘉坊的一半和西面胜业坊的一部分。开元十六年(728年)以后,唐玄宗基本居住于兴庆宫内,故兴庆宫又被称作南内。以后即冷落衰败。兴庆宫内有引龙首渠水汇注而成的龙池,是长安城内仅次于曲江池的水泊。

大明宫与太极宫、兴庆宫是唐长安城内著名的3大宫殿建筑,即所谓的3大内,均位于隋唐长安城的东北半部。唐长安城内先有太极宫,之后又建大明宫、兴庆宫两宫,3大内均曾作为唐代某一时期发挥着政治中枢的功能,在宫殿建筑上各具特色。其一,规模庞大,是当时长安城内占地最广的建筑群,按照前朝后寝格局布列宫殿建筑;其二,数量众多的殿阁、亭、观错落其间,更加增强了建筑环境气氛的感染力,使身临其境者感到皇权凌驾一切的威势;其三,太极宫、大明宫不仅有突出的中轴线,建筑群对称布局,而且三朝布局完整,兴庆宫内建筑则不具备这一特征,离宫性质浓厚;其四,三大内作为唐代政治中枢,在使用时间上既有交叉使用,同时又各有侧重。太极宫是唐三百年间地位最为特殊宫殿建筑之一,而大明宫利用率最高,自高宗朝至唐末,兴庆宫仅在玄宗时期得以利用。

2.2大明宫与前代宫城的比较

抛开先秦都城不说,西汉长安城结构仍然以多宫城为特色,其中长乐宫、未央宫、桂宫、北宫、明光宫等占有长安城城墙内三分之二的空间,正因为城内狭小汉武帝才将建章宫建在了西城墙外,所以,可以说西汉时期的都城建设仍然是多宫城制度。正因为宫城较多才使得西汉长安城的轴线颇有争议,笔者认为受西汉时期帝后二元政治的影响,在都城空间布局上使得城市构图轴线与实际意义上的轴线不能统一;影响城市轴线的另一个重要因素就是未央宫的布局特征。

西汉未央宫和唐大明宫在选址上均较为科学合理,分别处于龙首原的北南两坡上,地势高爽,既满足了突出皇权的政治象征意义,同时也弥补唐太极宫地势卑湿不利于健康的因素。从现有资料来看,西汉未央宫在宫城规模和内部殿阁厅廊数量上来讲均略胜一筹,而从宫城空间结构和建筑特点来讲,唐大明宫功能分区明确、布局更为规整。汉未央宫宫内轴线偏处于宫城东部(包括宫城南门和北门在内),其权威地位主要是通过地势的高昂实现的,而唐大明宫在高台建筑的基础上,借助轴对称布局以及大殿前更为广阔的空间共同构成,这种空间结构对万民形成了强大的威慑力。此外,在西汉未央宫内布置有中央官署等,而在大明宫内则不存在这类建筑,所以,才更具有宫城的性质。从西汉未央宫建成到唐代大明宫的建设经过八百年的发展,其间中央官署等机构逐步从宫城中剥离出来,由此可以认为两大宫殿是中国历史上不同时代宫城建设的典范,其营建过程反映了我国古代建设规划思想和理论的实践与创新,具有极高的科学性和艺术性。

2.3大明宫与后代北宋宫城的比较

北宋东京的宫城是三重城中(包括外城、里城和宫城)最核心的部分,宫城即皇城,也即大内。宫城周长2.5km,南面3门为大朝会趋朝路,东、西、北3面各仅1门。南门宣德门是宫城正门,亦称宣德楼,共有5个门道。宣德楼左右分别为左右掖门,东门为东华门,西门为西华门,北面为拱宸门。宫城四角都建有高数十丈(约33m)的角楼。宫城建有角楼,是从北宋东京开创的(14)杨宽:《中国古代都城制度史研究》,上海人民出版社,2003年6月版,第311页。。

入宣德门为大庆殿,是宫城外朝的大殿,后梁时名为崇元殿,每遇大礼车驾斋宿及正朔朝会于此殿,可以认为是举行朝会及重大典礼的地方。殿外左右横门为左右长庆门。自大庆殿稍向西北先后有文德、垂拱、紫宸、皇仪及集英四殿。文德殿用于“常朝”,紫宸殿用于“正朔受朝”,集英殿用于“御宴及试举人”。文德殿前有连接宫城东西门的东西向大街,两门近里又有左右嘉肃门相对,其南为左右银台门。东华门里为皇太子宫。后殿为崇政殿、保和殿。其他内诸司亦在宫内。宫城正门宣德门外有御街,两侧分列省府宫宇,类似于唐皇城。宋代商业繁盛在宫城东华门外表现的最为突出,东华门外是商业最为繁荣的地方,称为“市井最盛”,原因是禁中在此买马,且“凡饮食,时新花果,鱼虾鳖蟹,鹑兔脯腊,金玉珍玩衣着”,都是天下最为奇特的。

北宋宫城空间布局尚有一些不清晰之处,但以东西门之横街,街南为中央政府机构所在地,街北为皇帝居住生活区的划分也是较为明确的。由于都城是在唐代州城的基础上发展而来,宫城规模较小,至宋徽宗时在宫城外北部营建延福新宫,实为宫城的延伸和扩大。但无论如何,宋都宫城无论在规模上,还是在宫城建筑气魄上都难以与大明宫相比。

通过与西汉未央宫、唐代太极宫和兴庆宫、宋东京大内在内部结构方面的比较,可以看出唐大明宫在将古代高台建筑推向极致的同时,又开创了宫城建设的典范,是中国古代宫城建设中最成功的范例,是中国古代社会经济繁荣富强的实物证据。

3 唐都宫城城门管理及大明宫相关活动

中国古代社会礼法森严,社会等级秩序井然。礼是行为规范,法是行为禁约,二者相辅相成,以不同人之间的严格级差,保持人际的尊贵卑贱关系,以巩固政权。隋唐长安城规划整齐有序,城门类型多样、等级差异显著,由宫城、皇城、外郭城及其内部诸门构成的城门系统不仅是都城内外交通的重要通道,还是维护都城空间秩序的重要组成部分。在相对封闭的都城制度下,唐政府为加强都城防卫及稳定统治,制定出一系列制度对城门进行管理。

3.1唐都城门管理

《周礼郑注》卷7《冢宰治官之职·阍人》记载:“阍人掌守王宫之中门之禁。”郑玄作注曰:王有五门,外曰皋门,二曰雉门,三曰库门,四曰应门,五曰路门,路门,一曰毕门。王宫从南向北依次设五重宫门,即皋门、雉门、库门、应门、路门,以体现建筑等级规格。唐长安城的皇城、宫城从南到北设五重大门,依次为为朱雀门、承天门、嘉德门、太极门、朱明门,其中朱雀门相当于皋门、承天门相当于雉门、嘉德门相当于库门、太极门相当于应门、朱明门相当于路门。

宫内又由数量众多相对独立的宫殿群构成,各建筑群内亭台楼阁数量繁多,因有诸多宫城门、宫门、殿门、阁门等相隔使得宫城布局非常有序。有唐一代,出于保护帝王安全及维护中央权力之目的,在宫城区域实行门籍制度,对宫城诸门进行管理。门籍,是指一种悬挂在宫殿门前的记名牌,上面书写官员姓名、年龄、身份及特征等,门籍每月更换一次,官员凭借有效门籍进出宫殿门。唐代对出入宫城的官员采取了极为严格的审查制度,设左右监门卫掌管宫禁门籍之法,一般百姓更是难以进入宫城区域的。门籍主要适用于两类人,一类是百官,另一类是宫中服务人员、值宿官吏及一般人员(15)祝总斌著:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,北京:中国社会科学出版社,1990年,第254页。。百官凭借门籍进出宫殿门,左入右出,而宫中服务人员及值宿官吏则从便门出入。唐律中对违反门籍制度者有明确的处罚规定,主要分为无门籍、无效门籍及有门籍三种情况,且对无籍阑入宫门、殿门、阁门者实施不同的量刑标准。《唐律疏议》卷7《卫禁·阑入宫殿门及上阁》条记载:“诸阑入宫门,徒二年;殿门,徒二年半,持仗者,各加二等。入上阁内者,绞……。”

除此之外,唐都城门的启闭时间上也体现出空间上的等级差异,据《唐六典》卷8《门下省·城门郎》条记载:“城门郎掌京城、皇城、宫殿诸门开阖之节,奉其管钥而出纳之。开则先外而后内,阖则先内而后外,所以重中禁,尊皇居也。”唐长安城城门启闭制度非常严格,殿门、宫门、城门及坊门启闭都有特定时间,但因特殊原因,会下令推迟开门。大明宫的建福门、望仙门本来五更开门,与里坊开门时间一致,后来由于吐蕃囚从金吾仗亡命,故推迟了开门时间。

唐代根据城门的使用及礼仪功能的不同,将城门门道设置为单门道、双门道、三门道、五门道的形制,以反映城门的等级与规格。根据考古资料,唐大明宫的玄武门、重玄门、青霄门、银汉门、九仙门、右银台门、左银台门、兴安门、建福门等为单门道;大明宫含耀门为双门道;外郭城的启夏门、安化门、金光门、延平门、延兴门,皇城的安福门、含光门等为三门道;外郭城明德门、大明宫丹凤门为五门道。一般而言,单门道城门等级规格较低,多为宫城后门或旁门。三门道城门的设置与封建礼制有关,多为外郭城或皇城城门,中间门道为御道,东西两门道供人行走,左入右出。五门道城门的等级规格较高,适用于都城和宫城南面正门。城门的门道数目与都城布局方位和朝廷礼仪制度有关,门道数目的多少体现城门规格与等级。

3.2大明宫城门活动

都城城门作为都城重要的社会空间,经常被作为一些仪式或政治活动的重要场所。不同类型、等级的城门在都城社会活动中扮演不同的角色。唐代宫城城门成为朝廷举行朝贺大赦等仪式的重要场所,皇城城门成为皇室举行娱乐活动的重要场所;外郭城城门由于是都城内外的分界,成为都城送往迎来活动之集中地。

据文献统计,唐代在大明宫丹凤门城楼上的朝贺大赦活动共有25次,而在太极宫承天门上的大赦活动仅有7次。皇帝登上丹凤门大赦主要有两种情况:一种情况是皇帝在含元殿或宣政殿举行元日朝贺、改元等庆典之后,由内向外,御丹凤门大赦;另一种情况是皇帝在南郊祭祀礼毕后在丹凤门的大赦。唐代前期举行的南郊祭祀后于城门大赦的仪式,主要是为了突出中央政府的权威,将唐朝强盛的意识和皇帝至高无上的统治形象根植于民众之中,唐后期的大赦活动体现礼仪与政治密切结合的实用色彩。

唐代前半期,城门除朝贺大赦之外,还是皇帝举行私人娱乐活动及宴会的重要场所,睿宗曾御皇城的安福门楼、延喜门楼举行盛大的观灯活动,这可能与唐代前期的社会政治稳定有关。唐前期国家对社会生活的控制能力较强,统治者经常举办统一的、大规模的活动。唐后期受特殊的政治、军事、经济等客观形势的影响,国家权威随之降低,城门作为政治、军事等礼仪场所的特点逐渐被强化。

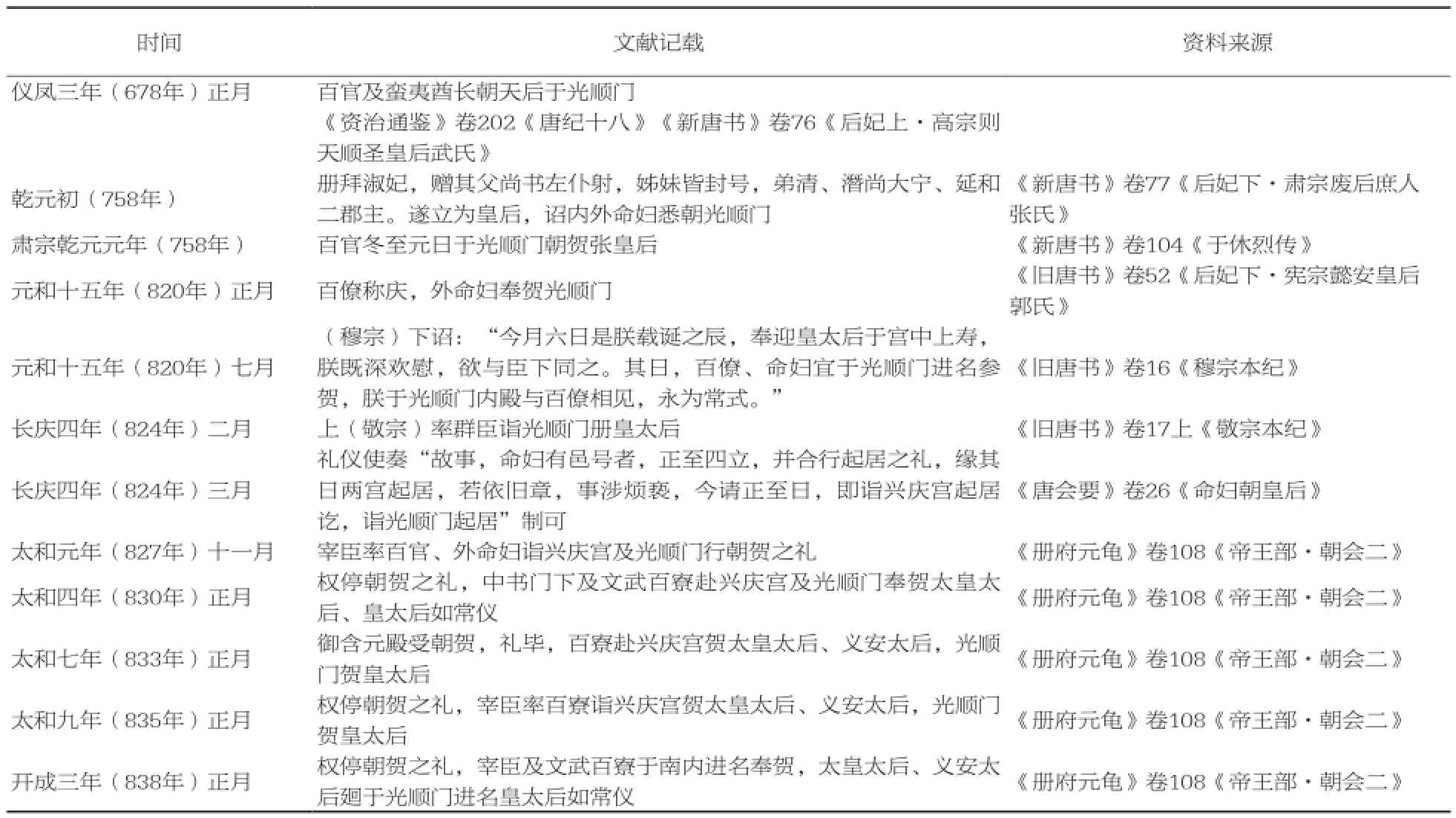

史籍文献对大明宫内记载较多的一个宫门就是光顺门。光顺门作为禁中南门之一,向南与昭庆门、光范门连成一线,成为大明宫内较为繁忙的一条路线,是前朝与后廷人员流动、信息传递的重要通道。光顺门不仅是大明宫内举行礼仪活动的重要场所,诸如皇后册封、命妇朝贺、公主出降册礼活动均在此举行,还是官员上书进状、王室谢恩请罪之地。

光顺门位于大明宫紫宸殿紫宸门以西,是进出内廷的西偏门。每当遇到冬至元日、皇帝诞辰之日或皇后、皇太后册封,百官、命妇需到光顺门举行朝贺皇后、皇太后的活动(详见表2)。

表2 大明宫光顺门朝贺活动一览表

由表2可知,百官、命妇于光顺门朝贺主要有3种情况:第一,皇帝册封皇后或皇太后时,命百官、命妇到光顺门朝贺;第二,冬至、元日,百官、命妇于光顺门朝贺皇后;第三,皇帝诞辰之日,命百官先到光顺门朝贺皇太后,然后再给皇帝祝寿,以示皇帝对皇太后的尊崇之情。

百官于光顺门朝贺皇后最早开始于武则天时期,后来肃宗册封张皇后,内外命妇于光顺门朝贺。张皇后为显示威严,于冬至、元日,百官也要在光顺门朝贺张皇后,致使皇后权力开始膨胀。后经礼仪使工部侍郎于休烈建议,肃宗下诏停止了百官朝见皇后之礼,但命妇朝贺皇后之礼仪仍被沿袭了下来,而穆宗时百官、命妇于光顺门进名参贺皇太后成为常式。

唐代对命妇朝贺皇后、皇太后也有一些礼制规定,如景云四年(713年)六月对命妇朝贺皇后有一些规定:第一,“诸亲命妇,非应朝参,及须辞见谢者,皆不得辄奏。其会集所司,录人数送内侍省内谒者监,前一日奏。其日平明,于宫城门外车马集,内谒者监點引,至命妇朝堂下车讫,又點定,然后奏帐讫,各报所由”(16)《唐会要》卷26“命妇朝皇后”,上海:上海古籍出版社,1991年,第573~574页。。朝见当天,外命妇经内谒者监点名引导,至命妇朝堂下车,内谒者监再次点名,确定身份并呈报自己朝见皇后的目的,皇后依次在光顺门接见。第二,“诸亲命妇常参者,每月二十六日及岁朝冬至寒食、五月五日,命所司于命妇朝堂供养,按期朝见皇后。朝参之日,光政、景运、永安等门,允许命妇车马出入”(17)《唐会要》卷26“命妇朝皇后”,上海:上海古籍出版社,1991年,第575页。。宪宗时,对外命妇朝贺皇太后有了新规定,如元和元年(806年)十月,太常奏:“外命妇参贺皇太后仪制,自今以后,每年元日冬至,外命妇有邑号者,并准式赴皇太后所居宫殿门进名参贺,其立夏立秋立冬,并进名参,如泥雨即停”(18)《唐会要》卷26“命妇朝皇后”,上海:上海古籍出版社,1991年,第575页。。

光顺门不仅是大明宫内百官、命妇朝贺活动的重要场所,还是皇帝为重要勋臣及公主举行哀悼活动的地方。史书记载,高宗曾御光顺门为李勣、郝处俊举哀。玄宗也曾御光顺门为宰相及公主举哀,张说是睿宗时期的宰相,玄宗时任中书令达30年之久,曾为玄宗献言建策,深得玄宗赏识,故去世之后,玄宗于光顺门为其举行哀悼仪式,并停止第二年的元正朝会,以示恩宠之意。金城公主与吐蕃和亲,对唐蕃的民族交流做出重大贡献,故金城公主薨后,玄宗于光顺门举哀公主,并辍朝三日,以示对公主的哀痛。皇帝在光顺门为公主及重要功臣举行哀悼活动,是大明宫内丧葬礼仪展开的重要空间。皇帝在光顺门的举哀活动,反映离去之人的身份和地位。

光顺门作为前朝和后廷的分界,也是太子监诸司奏事、行使临时决事权、皇室子弟举行谢恩活动的重要场所。史书记载,高宗因患风痹,曾于龙朔三年(663年)十月辛巳朔,“令皇太子弘每五日一至光顺门,监诸司奏事,小事由皇太子决之”(19)关于皇太子五日一至光顺门监诸司奏事的记载见于《资治通鉴》卷201《唐纪十七》,北京:中华书局,1956年,第6338页;《新唐书》卷3《高宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第63页;《新唐书》卷81《孝宗皇帝弘传》,北京:中华书局,1975年,第3589页;《全唐文》卷13《高宗三·命皇太子领诸司启事诏》,上海:上海古籍出版社,1990年,第64页;《唐大诏令集》卷30《大帝命皇太子领诸司启事诏》,北京:商务印书馆,1959年,第100页。。高宗令皇太子五日一至光顺门监诸司奏事,一方面是由于光顺门位于中书省、殿中内省、御史台等重要机构的北侧,便于诸司奏事;另一方面也为了培养未来皇位继承人的目的。太子、公主曾于光顺门举行过谢恩活动。玄宗时期,裴光庭因规谏太子诸王有功,得到皇帝的特别恩宠,于光顺门受太子诸王的谢恩。郡县主出嫁之后,也要赴光顺门给皇后谢恩。光顺门由于其位置的特殊性,加上受社会政治因素的影响,从而具有特殊的政治功能。

光顺门也是代、宪二宗从事佛教活动的重要场所。代宗永泰元年(765年)九月:“以人为菩萨、鬼神之状,导以音乐卤簿,百官迎于光顺门外”(20)《资治通鉴》卷223《唐纪三十九》,北京:中华书局,1956年,第7176页。。又命“百官观浮屠象于光顺门”(21)《新唐书》卷6《代宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第172页。。代宗大历三年(768年)七月望日“于宫中造盂蘭盆,百官班光顺门奉迎导从,岁以为常”(22)《新唐书》卷145《王缙传》,北京:中华书局,1975年,第4717页;《旧唐书》卷118《王缙传》,北京:中华书局,1975年,第3418页;《资治通鉴》卷224《唐纪四十》,北京:中华书局,1956年,第7202页也有相同记载。。宪宗统治期间,曾试图利用佛法来维护统治,元和十三年(818年)宪宗开光顺门迎接凤翔府法门寺内的释迦牟尼佛骨,祈求佛骨保佑国泰民安、风调雨顺。佛事活动影响了百姓的日常生活,韩愈上了著名的《谏迎佛骨表》。列举历朝佞佛的皇帝“运祚不长”,“事佛求福,乃更得祸”。但韩愈没能阻挡宪宗迎佛骨,还险些丧命。

光顺门作为大明宫的一个重要宫门,既是大明宫前朝和后廷的分界,又是前朝、后廷人员信息流通的重要通道,在大明宫内占有重要的地位,是重要的礼仪空间,具有特殊的空间意义。目前光顺门仍未经考古发掘,对其形制不甚清楚,但透过光顺门的史实隐约可见大明宫昔日的繁荣与辉煌。由此亦可看出城门作为都城中的实体建筑,既是出入都城地域空间的重要通道,又是王朝权力、政治权术的运作舞台。

4 建议

大明宫遗址位于今西安北关,南至环城北路、华清西路,北至常青二路,西至贞观路、未央路、星火路,东至东二环及其北延伸段。1961年,被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。2005年,陕西省人民政府批准了“唐长安大明宫遗址保护总体规划”。2006年,成为国家文物局第二批“十一五”期间国家重点推进的大遗址保护工程之一。2010年,大明宫国家遗址公园对外开放。2014年,被列入世界文化遗产名录。

半个多世纪以来,经过考古人员以及都城研究者持之不懈的工作,以及国家各级文物部门、世界各地遗产保护专家的不懈努力,大明宫遗址的保护工作已成为大遗址保护成功案例。在大明宫国家遗址公园内既有对重要建筑基址克隆覆盖式保护展示(如含元殿、麟德殿、宣德殿、紫宸殿等遗址),多个博物馆(丹凤门遗址博物馆、大明宫遗址博物馆、唐代砖窑址博物馆等),大明宫微缩景观(1:15)、考古探索中心、《大明宫传奇》3D电影以及特色演出《日月大明宫》(多媒体动态艺术空间体验秀)、冬至祭天礼等活动全面展示大明宫时代的盛唐文化。然而上述内容仍不能改变参观者难以认识大明宫遗址真面目的尴尬,究其原因还在于大明宫遗址空间范围的广阔、土遗址的局限以及缺少直接参与机会所致。鉴于此,建议大明宫国家遗址公园管理者应从以下几个方面考虑:

第一,与影视公司、文化演艺以及旅游部门合作,组织由社区居民、游客共同参与的历史剧的演艺活动。演绎的题材应源于大明宫内或唐代各种历史事件、人物故事、风俗习惯等,让参与者在演绎过程中熟悉这个特殊的历史空间,展现唐代宫廷生活画卷、礼仪制度、政治斗争、空间秩序等。如在光顺门遗址处策划一些游客可以直接参与的活动,如命妇朝贺、公主册封等进行模拟、复原,让游人能够更好地感受大唐仪礼与大明宫遗址的认知,关心和支持大遗址保护工作。

第二,引进先进的科技手段,借鉴美国好莱坞环球影城中的3D、4D高清技术,将成功的影视作品、历史故事等实景展示,这一做法必将引起轰动。《大明宫传奇》自大明宫国家遗址考古公园开放之日其至今仍没有改变,这与大明宫这个舞台上丰富的历史文化内容和国家级遗址考古公园的称号极不相称。借助3D、4D高清技术把已有的惊心动魄、虐心的爱恨情仇等影视作品直接带给观众,在时空转移中感受唐代宫廷氛围。

第三,最为简单直接的做法是开放大明宫微缩景观区。目前大明宫遗址内微缩景观的利用率并不高,即便对于专业研究人员也很难在看台上看明白大明宫的结构及各建筑的用途。如果开放这一区域,尽管缩小后的空间难以达到实景带来的震撼,但是对于游客感受大明宫空间秩序则更为直接,有利于产生由近距离触摸“历史”而带来的亲切感。

第四,在西安建设中国古都博物馆,系统展示中国古代都城空间发展序列,凸显唐大明宫在唐代长安城空间结构中的地位和作用。并且在该博物馆中建设古代宫城空间演化轨迹,凸显唐大明宫在古代宫城空间与文化发展上的意义和特色。

动态信息

Study on the Protectionmethods on Tang's Daming Palace Site

XIAO Ailing

(Shaanxi Normal University,Xi'an Shaanxi 710062,China)

Abstract:The Daming Palace of the Tang Dynasty was built in the 8th year of Emperor Tang Taizong's reign,and was completed in the 3rd year of Gaozong's reign.It is one of the famous three palaces and the political center of the Tang Dynasty,which not only changed the spatial structure and spatial order of the Tang Chang'an city,but also influenced the Chinese ancient urban spacemorphology a lot.But after the fall of the Tang Dynasty,the Daming Palace faded out of the sight of people and then served as a reminder of historic ruins.Since themid of 20th Century,the scale,form,layout,space structure of the Daming Palace is clear with each passing day with the help of the archaeological,architectural,historical and other academics study.And in the beginning of the 21st Century,the site protection of Daming Palace became the focus of the heritage protection experts of China and even the whole world.On October 1st,2010,Daming Palace National Archaeological Site Park opened to the public all over the world.But the author considers that there are some problems exist in the tourism of Daming Palace National Archaeo logical Site Park through a series of questionnaires,such as the low cultural sensitivity of the community,short of visibility of the attractions and not enough participation of visitors and so on,which are resulted from the public's deficiency of the understanding of the connotation value and protection value.The paper systematically summarizes the cultural connotation of the Daming Palace site and its historical status of Chinese ancient palace,and put forward some specificmeasures for the heritage protection.

Key words:the Daming Palace of the Tang Dynasty;National Archaeological Site Park;somemeasures for the heritage protection

中图分类号:G124

文献标志码:A

作者简介:肖爱玲(1969-),女,陕西师范大学西北经济社会发展研究院副研究员,硕士研究生导师,主要研究方向为历史城市地理学、中国古都学与都城遗址保护。E-mail:xiaoailing@snnu.edu.cn.