《纽约公约》背景下我国对外国仲裁裁决承认及执行的实证研究

2016-05-21肖蓓

肖蓓

摘要:要确定外国仲裁裁决在中国承认与执行的真实状况,除了应考察我国实施国际商事仲裁司法监督实践中的外国仲裁裁决案件,还需要对在中国有过申请承认与执行外国仲裁裁决经历的亲历者们进行调查以获取调研数据。基于案例梳理和对所收集数据的统计分析,实证研究结果表明中国具有履行国际承诺的意愿与能力,但在外国仲裁裁决的执行效率、逃避履行的被执行人的监管、我国法院的司法公信力建设方面还需要进一步加强和完善。

关键词:《纽约公约》;外国仲裁裁决;承认及执行;实证研究

中图分类号:DF974

文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2016.03.15

一、问题的提出

“在国际商事交易中,缔约双方合意选择仲裁作为争议的解决方式,是出于对国际商事仲裁程序价值的肯定,以及仲裁裁决在一百四十多个国家可以获得承认与执行的期待。”[1]裁决的最终执行是仲裁程序对当事人权益的兑现,“通常,胜诉一方当事人会在多个国家进行承认与执行仲裁裁决的诉讼,以便获得更多的执行利益”[2]。

我国于1987年正式加入《纽约公约》,中国对涉外仲裁司法审查案件的办理情况不仅成为我国涉外民商事案件审理中的重要事项,因其关系到中国承担和履行的公约义务而引起该领域国际同行的关注。“据统计,2000年年初至2007年年底,只有12个外国仲裁裁决被中国法院拒绝承认和执行。”[3]也就是说,除了极少数案件外,绝大多数外国仲裁裁决都得到了我国法院的承认与执行。

但令人不解的是,谈到国际商事仲裁裁决的执行,国外舆论比较一致的看法认为,《纽约公约》项下执行外国仲裁裁决的困难主要集中在发展中国家,甚至是专属中国的问题。“无论是基于传闻中少得可怜的一两桩被执行了的仲裁裁决案件,还是中国法院拒绝执行外国仲裁裁决的普遍现象,许多外国投资者和评论家都报告说在中国执行外国仲裁裁决通常是非常困难或者根本不可能的。”[4]一些学者对外国仲裁裁决在中国的执行充满疑虑:“法官在涉及外国当事人的这类特定执行案件中易受法律之外因素的影响,而无论仲裁本身是在国外还是在中国进行,都会基于某些原因而使外国当事人不利。”[5]这种毫无根据的认识错误不仅充斥着西方主流媒体,甚至蔓延至跨国律师界和学界,有学者暗示:“裁决在中国能否被执行通常是不可预测的,公共政策和争议事项的可仲裁性在含义、范围和适用上在中国模棱两可的问题没有消除,由于对公共政策在中国没有任何指导性意见,因此其解释在形式上会被扩大,因为法官对支持承认与执行外国仲裁裁决的一般国际共识缺乏足够的认识。”[6]外界对中国在《纽约公约》背景下执行外国仲裁裁决实施水平的认可度关系到中国的仲裁形象,在国际上如果产生不良影响不仅有损中国遵守国际条约的“声誉”,使我国在仲裁服务的国际竞争中处于非常不利的境地,甚至还可能殃及其他国家对中国的贸易法案和外交关系,而由于缺乏具体的可供参考的数据,检验这些负面外国报道准确性的困难进一步加剧,这使事态更加复杂。

为使疑虑者由表及里地了解中国对外国仲裁裁决执行的真实状况,梳理已被我国法院拒绝承认与执行的外国仲裁裁决案件就显得十分必要。由于国外很多学者诟病中国对执行率的数据统计缺乏可靠来源,笔者还将开展基于调研的实证研究,试图通过调查数据比较清晰地呈现出中国对《纽约公约》的执行全貌

本文所讨论的案例仅限于中国内地法域。。

二、我国实施国际商事仲裁裁决司法监督的实践

(一)以案例为对象的文本研究方法

尽管在理论上外国仲裁裁决的案件在人民法院是公开审理的并且要向公众公开庭审记录,但在实践中,案件的记录并不容易被公众获取。我国法院系统尚未完全建立全面的裁判文书上网公开制度,笔者主要通过以下渠道获得用于文本研究的裁判文书:北大法宝、威科国际商事仲裁在线(Kluwer Arbitration)、中国仲裁在线、中国涉外商事海事审判网公布的裁判文书,中国期刊网、优秀硕博士论文库等数据库公开报道的有关法院对国际商事仲裁裁决司法审查的信息和判例,国内外的主要法学刊物上发表的论文,其他能够搜索到的民间或官方研究机构发布的统计数据。

但是,穷尽所有的裁判文书和文本资料对笔者来说有不可逾越的方法论和实践障碍,目前所获得的文本资料很难做到全面,基于有限案例而进行的实证研究难免会有缺陷,但“法学工作者,不能因为案例有限不具全面性而拒绝研究案例,也不能被动地等到案例公布与搜集全面无遗后再进行研究”[7]。有鉴于此,笔者以1995年至2015年期间中国法院执行外国仲裁裁决的案例为对象,重点考察记录与《纽约公约》相关的、下级人民法院决定不予承认及执行并请示上报最高人民法院的外国仲裁裁决司法案例

本文的数据收集和分析工作在2015年6月完成,因此,即使一些无法在此之前获得的裁判文书之后能够获得,本文也不再将其纳入当年的数据分析范围。,试图回答以下问题: 1995年到2015年,与《纽约公约》相关的不予承认与执行外国仲裁裁决案件中,受理当事人申请的中级人民法院、其所在辖区的高级人民法院拒绝承认及执行的一共有多少件?经上报最高人民法院后,最高人民法院不予承认与执行的有多少件?最高人民法院批复应当承认及执行的又有多少件?

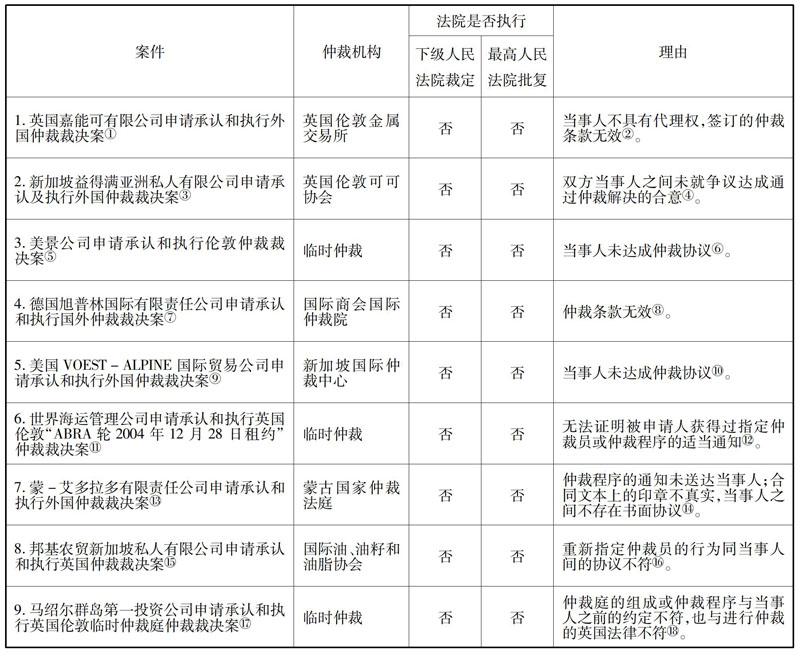

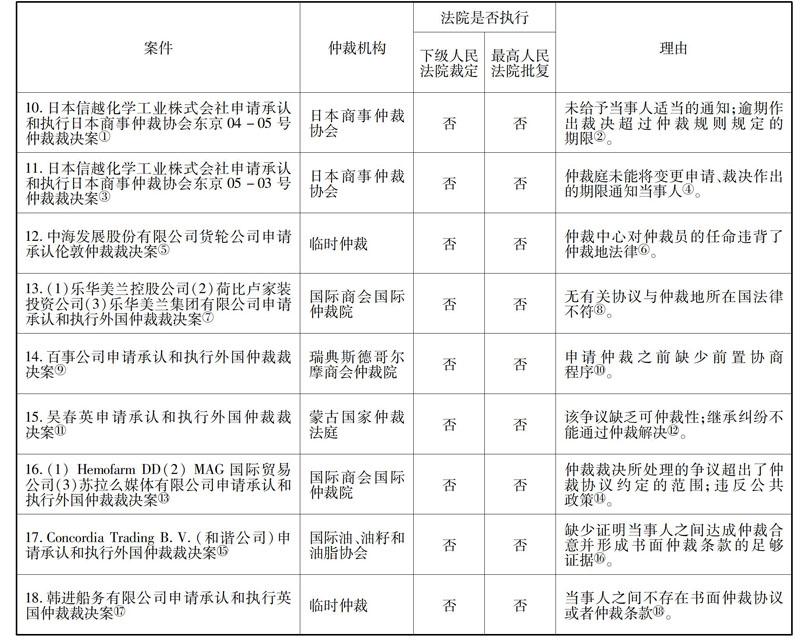

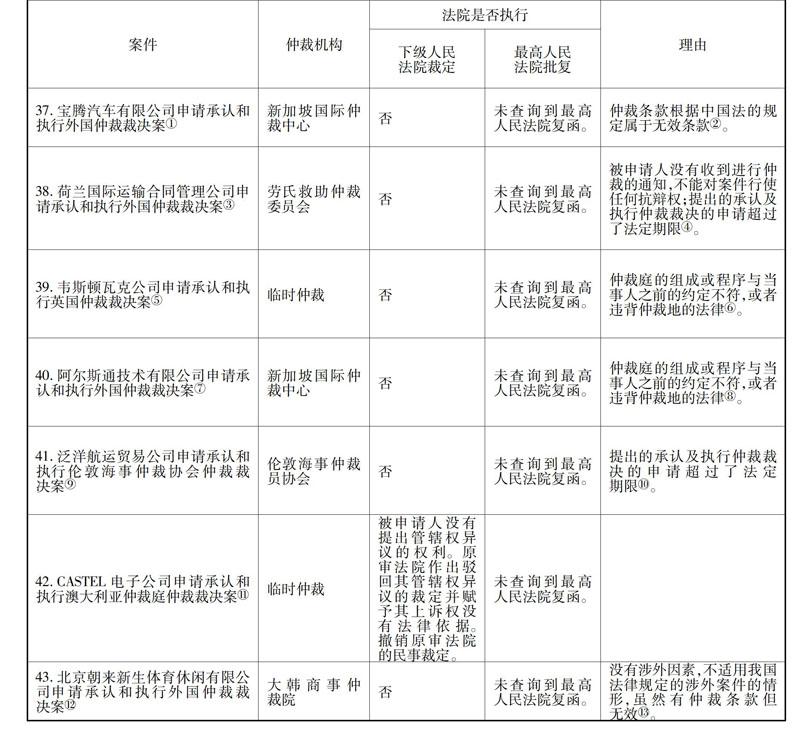

(二)我国法院不予承认及执行的外国仲裁裁决案件梳理

1995年以后,因下级人民法院拒绝承认及执行而上报最高人民法院批示的外国仲裁裁决案件共有43例根据《最高人民法院关于人民法院处理与涉外仲裁及外国仲裁事项有关问题的通知》(法发[1995]18号,1995年8月28日),凡一方当事人向人民法院申请承认和执行外国仲裁机构的裁决,人民法院在裁定不予执行或者拒绝承认和执行之前,必须报请本辖区所属高级人民法院进行审查;如果高级人民法院同意不予执行或者拒绝承认和执行,应将其审查意见报最高人民法院,待最高人民法院答复后,方可裁定不予执行或者拒绝承认和执行。

(三)从最高人民法院对具体案件的批复看外国仲裁裁决在中国的执行情况

最高人民法院复函无疑是我国实施国际商事仲裁裁决司法监督报告制度的集中体现,是中国在国际商事仲裁司法监督实践中重要的文本研究对象。在上述不予承认与执行的外国仲裁裁决案件中,受理当事人申请的中级人民法院、其所在辖区的高级人民法院均认为应当拒绝承认及执行的案件共43件,但经上报最高人民法院后,最高人民法院认为应当承认及执行的共有12件(其中有2件是部分执行),另外有21件最高人民法院同意不予承认与执行,有3件最高人民法院要求下级人民法院在查清事实和相关细节后再依法作出裁定,有7件笔者暂时未查询到最高人民法院复函的原文。上述数据从侧面说明了司法监督报告制度在现阶段存在的必要性:“这一制度实际上将撤销和不予执行涉外仲裁裁决和外国仲裁裁决的最终决定权赋予了最高人民法院,从而有效防止了中级人民法院司法监督权的滥用,减少了过分监督的冲动,加强了司法对仲裁的支撑作用,并通过一种机制在司法人员心中逐步树立起支持国际商事仲裁、适度监督的理念。”[8]“不仅如此,最高法院在对各高级法院请示的答复中,针对个案阐发了仲裁司法审查的一系列重要法理,也体现了对国际商事仲裁的支持态度。”[9]

笔者深知,以上数据并不能让心怀不满的评论者们满足,西方媒体对地方保护主义或民族主义情感的放大使一些学者形成了一种比较普遍的假设,即执行案件的中方当事人比外国当事人更容易获得成功比如有学者就认为,在中国,“债务人的资金所在地的地方官员、银行和法官费尽心思地去帮助当地企业,提前警告他们即将发生的执法行为并对转移资金或资产的行为视而不见。”(参见:Jason Pien. Creditor Rights and Enforcement of International Commercial Arbitral Awards in China[J].Columbia Journal of Transnational Law, 2007,45:603.)。为了改善人们对外国仲裁裁决在中国执行情况的看法,消除意识形态、价值观差异等横亘在中外民众之间的认知鸿沟,有必要进一步开展基于仲裁亲历者的实证研究。

三、基于仲裁亲历者调查数据的实证分析

官方渠道的数据给人的感觉总是偏向释放正面信息,而新闻媒体为了吸引眼球热衷于报道没有被执行的案件从而制造舆论,则是传媒界相当普遍的做法,因此要了解外国仲裁裁决在中国最真实的执行状况,最直接的方式是对亲历者们进行调查。亲历者们没有隐藏真相仅告知已执行或未执行案件的动机,但到目前为止,很难找到民间或官方研究机构发布的统计数据,而相关数据的不足又造成我们在驳斥外界批评时面临缺乏说理依据的尴尬局面。

2013年8月至2015年7月期间,笔者会同美国圣母大学法学院Roger P. Alford教授和美国霍夫斯特拉大学法学院Julian.G.Ku教授共同合作开展“国际商事仲裁裁决在中国的承认与执行”的实证研究。在威科国际商事仲裁在线博客(Kluwer Arbitration Blog)的支持下,我们进行了在线博客调查(Kluwer Arbitration Blog Survey)。为了保证调查数据的代表性,被调查者以是否有过在中国处理国际商事仲裁纠纷的经历为标准进行划分。本次调查共回收有效样本70份,有过在中国申请承认与执行国际商事仲裁裁决案件的受调查者达到73%,其余27%没有在中国申请承认与执行国际商事仲裁裁决的经历。

从地区来看,来自非洲的受调查者占36%,亚洲的占22%,欧洲的占20%,北美洲的占8%,大洋洲的占6%,南美洲的占3%,另有5%的受调查者对来自地区保密,没有受调查者选择中东地区选项。

从供职的具体行业来看,供职于政府部门的受调查者占36%,供职于律师事务所的占27%,供职于公司企业的占10%,供职于学术机构的占6%,在咨询行业工作的受调查者占6%,其他行业的占1%,另有14%的受调查者选择对自己的工作背景保密。

本次调查显示,在中国有过申请承认与执行外国仲裁裁决经历的受调查者当中,72%的人满意将仲裁作为争议解决的方式,22%的人表示不满意,6%的人表示不确定。

针对在中国有过申请承认与执行外国仲裁裁决经历的受调查者,我们设计了“您在中国执行国际商事仲裁裁决的最终结果如何?”这一问题,48%的受调查者选择了“被执行人未主动履行裁决,但双方当事人达成和解协议解决了争议”,25%的受调查者选择“被执行人未主动履行裁决,之后进入向法院申请承认与执行环节”,17%的受调查者选择“被执行人主动履行了裁决”,10%的受调查者选择“被执行人未主动履行裁决,后来通过向法院起诉解决了争议”。在各选项中,没有人选择“先达成和解协议,后又进入法院的诉讼程序”这一选项。

在“是什么原因导致胜诉方放弃向中国法院申请承认及执行外国仲裁裁决,而与对方当事人达成和解协议?”这一问题上,57%的受调查者认为自身“处于弱势地位”,17%的人为了降低执行成本,13%的人出于对外国仲裁裁决在中国执行情况的担忧,7%的人因为对方当事人缺少可供执行的资产,4%的人为了维系与对方当事人今后良好的合作关系,还有2%的受调查者出于其他原因,而为了“节约执行时间”这一选项没有人选。这一结果也印证了学者Shahla F. Ali曾经做过的一项调查并发现:“一些受访者指出尤其在中国,法院的执行仍然面临挑战,在仲裁的语境下和解协议的积极方面是仲裁裁决更有可能被执行。双方当事人可以提出各方都能接受的、他们自己认为可行的付款计划,否则,仲裁裁决很可能无法得到执行。”[10]

对于“在中国申请承认和执行外国仲裁裁决遭遇过困难吗?”这一问题,选择遇到过困难的受调查者竟然高达84%,而选择没有遇到困难的仅有16%。至于当事人到底遭遇了什么样的困难,针对“如果您在申请承认和执行外国仲裁裁决的过程中遭遇过困难,其中尤其是哪个方面的困难最为突出?”这一问题,63%的受调查者选择了“当地的执行程序”,17%的人选择了“当地法院的行政人员和法官缺乏独立性或存在偏见”,10%的人选择了“付出高昂成本”,6%的人选择了“对执行外国仲裁裁决不友好”,4%的人选择了“花费时间太多”。调查结果说明,在申请承认与执行外国仲裁裁决的过程中会遇到各种各样的问题,“因此,很难整体评估法官或执行庭的表现,因为法院无法执行的原因当中很多已经超出法官的个体能力范围”[11]。除非被执行人主动履行裁决,即使是具有强制力的司法机构介入,其程序、成本和时间等也常常会令胜诉方望而却步。

在向中国法院申请承认与执行外国仲裁裁决时,虽然一般是向被申请人或者被申请人的财产所在地具有管辖权的中级人民法院申请,但显然多数被调查者觉得国际商事仲裁裁决在北京、上海等经济发达的城市更容易得到执行:58%的受调查者选择在北京,23%的人选择在上海,2%的人选择在深圳,还有17%的人选择在其他城市。人们普遍认为一线城市的外商投资比较集中,对当地经济起着重要作用,因此这些地方更加注意对外国投资者的保护,法院系统也更加专业。

对于“从向法院申请承认和执行外国商事仲裁裁决到裁决标的实际执行完毕所需的平均时间”这一问题,54%的受调查者表示少于6个月,19%的受调查者选择6个月到1年,8%的人选择1年到2年,另有8%的人选择2年到4年,还有11%的人对所用时间不太确定,可以看出大部分裁决都能较快地得到执行。

在执行中,执行标的到位率是指实际得以执行的标的额与生效判决书或调解书确定的应履行的数额的比率。很明显,尽管都是执行,但挽回1%的损失和挽回100%的损失是大不相同的,尽管挽回1%的损失也被认为是执行了裁决,但申请人对于如此之低的损失挽回率肯定不满意。实际执行率和执行标的到位率直接关系到胜诉当事人的切身利益,代表着申请执行人的合法权益能否在法院公权力的保护下得以实现。调查结果显示,在向中国法院申请承认及执行国际商事仲裁裁决的案件中,50%的受调查者表示执行标的到位率达到了100%,15%的受调查者表示执行标的到位率在76%-99%,8%的受调查者表示执行标的到位率在51%-75%,13%的人表示执行标的到位率在26%-50%,仅有4%的人表示执行标的到位率不到25%,另有10%的受调查者对执行标的到位区间不太确定。这一数据显示,65%的受调查者都可以成功得到裁决标的76%-100%的金额,73%的受调查者能够成功得到裁决标的50%以上的金额。

让我们吃惊的是,针对“如果您没有在中国执行外国仲裁裁决的经历,以下哪一项最符合您对中国法院承认和执行外国仲裁裁决的总体印象?”这一问题,绝大多数受调查者认为在中国执行外国仲裁裁决的可能性比大多数国家要小:59%的受调查者认为在中国执行外国仲裁裁决的可能性比大多数国家“困难得多”,28%的受调查者认为在中国执行外国仲裁裁决的可能性比大多数国家“困难一些”,6%的人认为在中国执行外国仲裁裁决的可能性与大多数国家“一样”,而觉得在中国执行外国仲裁裁决比大多数国家“更容易一些”的受调查者仅为2%,还有5%的人“没有什么印象”,认为在中国执行外国仲裁裁决的可能性比大多数国家“容易得多”这一项则没有人选。

四、对我国承认与执行外国仲裁裁决的澄清与反思

(一)认知与现实的冲突

无论是基于案例的文本资料梳理,还是基于亲历者的调查数据,中国在外国仲裁裁决的执行方面所反映出的实际执行率和执行标的到位率都明显偏高,但是受调查者对中国执行问题的看法存在矛盾心态:一方面,受调查者认可国际商事仲裁裁决在中国法院的总体承认和执行率较高;另一方面,受调查者又普遍对执行中遇到的各种问题不满。另有一半以上没有相关经历的受访者感觉在中国执行外国仲裁裁决比大多数国家要“困难得多”,尽管有些人甚至从没到过中国,对中国的法院更是知之甚少,他们对中国缺乏直观的认识,更多地依赖本国媒体的报道、专家学者的言论或当事人的现身说法。

一些外国记者倾向于报道具有轰动性的案件,认为已执行案件的新闻价值远远不如拒绝承认与执行外国仲裁裁决的新闻让人震撼,大多数外国民众很难知道发生在中国的具体情况,在无良媒体的多年鼓噪下往往会受困扰。“民众长期‘暴露’在媒体的宣传攻势之下,往往会很容易接受媒体宣传中所携带的诱导性观点,从而把媒体的观点不自觉地转化为自己的观点。”[12]不被执行的外国仲裁裁决总能引发更多的话题,因此学者们也更喜欢讨论没有执行的案件,部分具有排华情结的国外学者借此批评中国的法院深受“关系”、地方保护主义、腐败以及权术的不良影响,导致外界认为中国法院缺乏专业素质,对其形成负面印象。长期以来,外国投资者和外国企业囿于偏见一直对中国内地的法律系统怀有诸多疑虑,公司的经营者们尤其喜欢现身说法向外界渲染没有被执行的裁决,而对其他已执行案件却只字不提,导致出现在公众视野中的更多是没有被执行的裁决案件,公众的认知因此受到干扰。“许多公司法律顾问每每提到执行外国仲裁裁决不友好的国家,总会引用非洲和中美洲的国家,以及中国、印度和俄罗斯。但是,这些看法并不符合实际情况而是明显带有主观的敌意。”[13]事实上,执行程序的结果本身充满了风险和不确定性,因为裁决标的金额的大小往往与执行率成反比,金额越小越容易得到执行,大额标的被执行的难度要大得多,裁决确定的赔偿金额越高,风险和不确定性也就越大,而这不仅仅是中国独有的问题,也是其他国家在执行案件中普遍面临的难题。

外界在国际商事仲裁裁决的执行方面对中国怀有偏见,产生了较多的负面评价。由于中国在提高仲裁公信力方面所做的努力,“执行难”的比例会进一步滑落,人们对此问题的认知自会日渐改善。“与此同时,外国当事人应当记住中国具有独特的、根深蒂固的文化传统。理解中国的文化和传统而不是强求中国去迎合其他国家的期望,这可能才是外国当事人避免争议、解决纠纷最有效的方式。”[14]

(二)对我国执行外国仲裁裁决现有问题的审视

从实证分析可以看出,我国法院承认与执行外国仲裁裁决履行了国际条约义务,维护了国家利益,保护了中国自然人和法人的合法权益。为了使我国法院更好地发挥支持并监督国际商事仲裁的作用,也有必要对暴露出来的问题进行反思。

1.提高外国仲裁裁决的执行效率

实证调查显示,高达84%的受调查者在中国申请承认和执行外国仲裁裁决的过程中遇到过困难,至于最为突出的困难,63%的受调查者选择了“当地的执行程序”,17%的人选择了“当地法院的行政人员和法官缺乏独立性或存在偏见”

学者Taroh Inoue认为,在中国申请承认与执行仲裁裁决时,如果裁决的执行会影响重要的地方利益,当事人会遭遇严重的地方保护主义和过度的政府干预,地方法院也会拒绝或者拖延执行。尽管最高人民法院在承认与执行外国仲裁裁决及执行涉外国内仲裁裁决方面持支持态度,但大量的下级法院实际上并非如此。(参见:Taroh Inoue. Introduction to International Commercial Arbitration in China[J].Hong Kong Law Journal, 2006,36:190.)。不可否认,中国在传统上是一个人情社会,案件的双方当事人总会想办法尽量多地调用多个层次和渠道的各种关系,而这些关系网又会相互影响。在执行过程中一旦牵涉到地方利益,一些地方官员又会插手案件,成为执行的阻力。当地方法院遭遇当地政府官员的阻挠或社会其他势力的障碍时,法院的虚弱地位总是显而易见,下级法院显得如此“虚弱”的根本原因就在于其缺乏足够的权威。

尽管法治的含义有很多种,但它至少意味着法律制度必须公平地实施,同时相应的司法机构能够抵抗来自政府官员和社会其他势力的干涉,从而严格执行法律。结合本文来说,法治意味着裁决无论是执行还是不执行,都只能基于法律本身的规定而非法律之外的因素,比如说与法官的关系或者当事人对当地政府的影响力等,甚至是行贿或各种形式的贪污腐败。外国仲裁裁决的国际执行性关乎效率,效率是当事人最为关注的仲裁制度的价值之一。近年来,虽然法官的专业素质普遍得到了提高,但司法机构仍然被一些外国投资者贴上效率低下或履职不力的标签。一些下级法院的工作人员专业性水平较低,缺乏高素质的执行队伍,这些都大大挫伤了当事人竭力执行外国仲裁裁决的努力,忧心忡忡的人们纷纷涌向北京、上海等经济发达城市,认为那里的司法判决执行效率更高。

2.对逃避履行的被执行人加强监管

根据实证调查结果,较高比例的受访者认为自身“处于弱势地位”而放弃向中国法院申请承认及执行外国仲裁裁决,转而与对方当事人直接达成和解协议。学者Stavros Brekoulakis的一项调查显示:“仲裁裁决胜诉方不仅在仲裁庭作出仲裁裁决后倾向于协商达成和解协议,而且他们愿意对仲裁裁决的标的金额打折。”[15]当事人要的是经济赔偿,而不是一纸空文,外国投资者关注的是损失挽回率,如果一国司法实践无法给人以信心,在大多数情况下,胜诉方当然会选择具有更强确定性和可预见性的方式来解决争端,这样至少能得到一定数额的赔偿。因此,为数众多的胜诉方主动在裁决金额方面作出让步以尽量达成和解协议,放弃启动执行程序而寄希望于当事人的主动履行。

学者Randall Peerenboom在中国进行的一项调查显示:“从1991年到1999年,52%的外国仲裁裁决得到了执行,而没有得到执行的裁决中基本上有一半是由于被申请人没有可供执行的资产。”[16]被申请人缺少可供执行的资产是目前为止使申请执行人的权利无法及时有效实现的主要障碍,在与其他因素对比时在统计数据上占明显地位。有些被申请人确无履行能力,但也有不少被执行人刚开始时财务状况良好,却以各种理由成功转移财产或者虚假破产,还有比例不小的被执行人为逃避履行而下落不明。要使被执行人主动履行,必须“制定强制执行法,规范查封、扣押、冻结、处理涉案财物的司法程序。加快建立失信被执行人信用监督、威慑和惩戒法律制度。依法保障胜诉当事人及时实现权益。”[17]

3.提升我国法院的司法公信力

自《纽约公约》生效以来,支持仲裁的理念逐步在国际上得到公认。实证调查结果说明中国对外国仲裁裁决的执行并不像外界所推测的那样糟糕,相反,中国的整体执行效率较高。不过,虽然执行率持续走高,中国的经济发展极为不平衡,在一些不发达地区依然会遭遇“执行难”。由于我国法院系统尚未完全建立全面的裁判文书网上公开制度,即使部分法院在网上对公众公开裁判文书,也仅仅只是近年以来的做法且仅限于一些发达城市,这也使得怀有忧患之心的人们对法院的信誉缺乏信心。还有人对中方当事人也颇有疑虑,指出中方当事人并不在意正当程序和“先调解后仲裁”复合式争议解决方法,中方当事人更加关注如何以最有效的方式解决争议[18]。

错误和误解通常可能更多地出现在跨境商业交易中,与国内商业交易关系相比,其后果往往更为严重[19]。很多西方媒体普遍怀疑中国的司法公信力,凡是未被中国法院执行的仲裁裁决案件,在国外的报道量往往大得令人咋舌,之后还会被法律界人士在报刊上反复提及,而对中国为解决“执行难”问题所做的不懈努力却视而不见,被执行的仲裁裁决案件即使见诸报端,也是以轶事或者传闻的形式出现且数量并不多。公众受到捕捉和获取的信息准确度的影响,加上危言耸听的媒体炒作,可能会产生借重与防范并重的复杂心态。我们当然希望品头论足者能够反思现实、务求精准,但如果只是一味地压制批评,只会使中国偏离打造具有全球影响力的国际仲裁中心的目标。只有保持透明度比如中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)可以通过仲裁后的调查问卷和研究,编制出包含仲裁裁决执行率、未执行原因等内容的仲裁裁决数据库。至少一名CIETAC工作人员承认这样的统计数据具有重要性,同时表示CIETAC在将来愿意进行这种类型的调查。(参见:Ellen Reinstein. Finding a Happy Ending for Foreign Investors: The Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China[J].Indiana International & Comparative Law Review, 2005,16:69.)和直面批评才可能推进司法改革,这是维护国际商事仲裁制度权威性的重要手段,也是使我们的仲裁体系从狭隘的国内仲裁、涉外仲裁扩大到国际仲裁的要求。

参考文献:[1] 杜新丽.跨国破产与国际商事仲裁的冲突与弥合[J].比较法研究,2012(1):101.

[2] 杨玲.论国际商事仲裁裁决执行中的国家豁免[J].当代法学,2012(5):142.

[3] 万鄂湘.《纽约公约》在中国的司法实践[J].法律适用,2009(3):5.

[4] Ellen Reinstein. Finding a Happy Ending for Foreign Investors: The Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China[J].Indiana International and Comparative Law Review,2005,16:51.

[5] Jason Pien. Creditor Rights and Enforcement of International Commercial Arbitral Awards in China[J].Columbia Journal of Transnational Law,2007,45:600.

[6] Taroh Inoue. Introduction to International Commercial Arbitration in China[J].Hong Kong Law Journal,2006,36:189.

[7] 李友根.司法裁判中政策运用的调查报告——基于含“政策”字样裁判文书的整理[J].南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版,2011(1):41.

[8] 宋家法.论我国国际商事仲裁司法监督制度的立法完善[J].海南大学学报:人文社会科学版,2014(5):81.

[9] 于喜富.国际商事仲裁市场竞争机制下国内法院对国际商事仲裁的支持[J].东岳论丛,2014(4):158.

[10] Shahla F. Ali. Approaching the Global Arbitration Table: Comparing the Advantages of Arbitration as Seen by Practitioners in East Asia and the West[J].Review of Litigation,2009,28:842.

[11] Randall Peerenboom. Seek Truth From Facts: An Empirical Study of Enforcement of Arbitral Awards in the PRC[J].American Journal of Comparative Law, 2001,49:296.

[12] 翟慧霞.澳大利亚民众对华认知分析——基于“澳大利亚与全球”年度调查报告(2007~2012)的实证研究[J].当代亚太,2012(5):135.

[13] Loukas Mistelis, Crina Baltag. Recognition and Enforcement of Arbitral Awards and Settlement in International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices[J]. American Review of International Arbitration, 2008,19:325.

[14] Rick Stockmann. International Commercial Arbitration in China: Issues Surrounding the Resolution of International Commercial Disputes through Chinese Arbitration[J].Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, 2011,19:349.

[15] Stavros Brekoulakis. Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Observations on the Efficiency of the Current System and the Gradual Development of Alternative Means of Enforcement[J].American Review of International Arbitration, 2008,19:420-422.

[16] Mark R. Shulman, Lachmi Singh. China's Implementation of the UN Sales Convention through Arbitral Tribunals[J].Columbia Journal of Transnational Law, 2010,48:261.

[17] 中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[N].人民日报,2014-10-29(001).

[18] Fan Kun. An Empirical Study of Arbitrators Acting as Mediators in China[J].Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2014,15:786.

[19] 韦德方,克里斯蒂娜·沙伊德勒.国际商事仲裁协议中的印章、签章和签字[J].朱彧,译.华东政法大学学报,2013(1):145.

本文责任编辑:邵海