以案定编与法官员额的模型测算

2016-05-21屈向东

屈向东

摘要:实行法官员额制是一项系统工程,既应当立足于法院人员分类管理现状和法官工作实际,又必须依托科学严谨、全面翔实的数据分析。但现有研究大多焦聚于“谁来当法官”的任职资格分析,却多少忽视了“需要多少法官”这一前置性问题。为了提高法官员额配置的有效性和准确性,我们应借鉴计量经济学与统计学的建模方法,通过多重共线性检验将法官工作量作为确定法官员额的唯一解释变量,而后建立以案件类型、工作任务、任务频数、任务复杂性为核心的法官工作负荷模型,尝试通过计算法官工作量测算法官员额。

关键词:以案定编;法官员额审判负荷案件权值

中图分类号:DF82

文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2016.03.14

引言

法官多少才够用?抑或通过什么标准才能确定法官的编制人数?什么才是平衡“人”与“案”之间关系的核心因素?最高人民法院在2014年7月下发的《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》(以下简称《四五改革纲要》)中提出,要根据法院辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量等基础数据,结合法院审级职能、法官工作量、审判辅助人员配置、办案保障条件等因素,科学确定四级法院的法官员额,对法官在编制限额内实行员额管理。通过法官员额制,压缩“不办案的法官”的人员比例,确保优秀法官集中在审判一线,从而使法官编制与其工作负荷相匹配,法官人数与审判辅助人员数量相适应,避免出现案多人少、忙闲不均现象,最终建立以法官为中心、以服务审判任务为重心的审判资源配置模式。但落到实践操作层面,如何通过上述因素确定法官员额缺乏科学计算方法,现有研究大多拘泥于定性分析, 只是宏观上把握或罗列可能影响法官员额的相关因素,对影响法官员额相关因素进行大而化之分析,在实践中严重缺乏可操作性。为此,本文借鉴计量经济学与统计学的学科研究方法,从法官日常工作实际出发,通过构建法官工作负荷模型测量法官工作量,进而以此为基础确定法官员额。

一、研究背景

落实法官员额制,首先要解决“需要多少法官”这一数量问题,但现有研究大多缺乏实证研究方法,多以定性分析为主进行描述性研究,只是将审判任务量、辖区面积及人口、社会经济发展水平等《四五改革纲要》中明确提出影响法官员额的因素进行罗列,研究手段单一,即使在收集相关数据后也难以预测法官员额的大概数量,不具有实用性。少数实证研究也仅仅是将案件数量、辖区面积及人口数量等因素与法官人数等进行简单比对,并与美国、英国、日本、德国等国家的法官数量比较后,认为我国当前法官人数过多或占人口比例过高

参见:章武生.我国法官的重组与分流[J].法律科学,2004(3):44;陈文兴.法官员额制度比较分析[J].天津大学学报:社会科学版,2008,10,(4):353.。这一研究方法过于重视宏观性的数据比对,不仅无法科学准确回答某一地区法院究竟需要多少法官这一实践难题,而且由于存在国别差异,完全照搬照抄西方法官员额制度恐存在“水土不服”之忧。同时,部分研究认为从建构职业化、精英化的法官队伍和优化法院人员结构来看, 也应大幅度减少法院的法官员额。实际上,法官员额应取决于多种因素综合影响下的法官需求,绝不能单纯为追求“精英化”而“精英化”,否则容易引发青年法官辞职潮、审理效率低下、审判人手不足等诸多问题。

此外,部分司法改革试点地区将法官员额等同于法官占法院司法人员的比例,如上海法院拟设置3至5年的过渡期,逐步将法官、审判辅助人员、行政管理人员的员额比例控制在33%、52%和15%[1]。但这种“一刀切”的比例方式存在以下三点缺陷:一是确定员额比例依据的科学性与合理性令人质疑。二是不具有普适性。由于我国区域经济社会发展极不平衡,司法环境与办案条件存在较大差距,面临的矛盾和问题也很不相同,简单按照某一固定比例确定法官员额,极有可能再次出现司法资源配置地区性失衡,重新引发法院间“忙闲不均”、区域性“案多人少”等问题。三是灵活性差。当影响法官员额的因素发生变化时,员额数量也应同步调整,但这种相对固定的员额比例难以对外在变动作出及时调整。因此,改革应注重法官员额的确定方法而不应纠结于具体的比例值。

二、法官员额模型的初步建构及其检验

(一)法官员额模型的初步建构

建构模型时,首先需要对所研究的问题予以明确,因为“只有充分的表述问题,才能有效地把问题转换为有用的计量经济模型”[2]。对本文而言,如何确定法官员额即属核心问题。随后,开始为该模型选择解释变量,根据《四五改革纲要》确定法官员额需要考虑下列因素:辖区经济社会发展状况(X)、人口数量(R)、案件数量(Case Number,CN)、法官工作量(Worklaod,WL)、审判辅助人员配置(S)、办案保障条件(B)、法院审级职能(F)这六项解释变量。由于《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中明确规定:完善审级制度,一审重在解决事实认定和法律适用,二审重在解决事实法律争议、实现二审终审,再审重在解决依法纠错、维护裁判权威。故可以认定法院审级职能为一常量,直接适用上述规定即可,无须纳入该模型。因此,将所要研究的法官员额设为“因变量”

因变量是模型要分析研究的对象,解释变量是说明因变量变动主要原因的变量。(参见:庞皓.计量经济学[M].北京:科学出版社,2014:10.),上述影响法官员额的因素列为“自变量”或“解释变量”,从而形成关于法官员额(Assessed Judge Need,AJN)的多变量回归分析模型指一个因变量和几个自变量的单一等式的模型。(参见:黄少敏.计量经济学入门[M].北京:北京大学出版社,2004:61.):

(二)变量抽样及其多重共线性检验

是否有必要对上述每种解释变量进行单独全面分析?假设每种解释变量并不具有相关性,即法院辖区经济社会发展状况、人口数量等变量均独立地影响法官员额确定,则应单独全面分析每种解释变量。但实际上,如果某一政治、经济、法律现象涉及多个解释变量,而这些解释变量又都对被解释变量有显著的影响,这些解释变量之间大多都存在一定程度的相关性。即解释变量之间存在多重共线性[3]。如社会经济繁荣发展到一定程度会带动人口聚集,两者就存在一定程度的相关性。“由于解释变量之间近似或严重的多重共线性会对因变量产生混合影响,进而掩盖每种解释变量的独立影响,从而使任何模型的预测精确性降低。”[3]135为避免上述建模缺陷,需要收集数据对变量的多重共线性予以验证。

上述六项解释变量中,人口数量、案件数量、审判辅助人员配置三项通过单一数据指标即可获知,但辖区经济社会发展状况、法官工作量、办案保障条件并不具有单一数据指标,如辖区经济社会发展状况一个变量中就包括地区生产总值、三次产业、财政收入、消费品零售额、城镇居民人均可支配收入等诸多统计指标;办案保障条件也包括办公场地面积、公务用车数量、办公经费额度、司法器械配置、人均办案津贴等诸多统计指标。应通过何种方式对上述变量进行数据抽样呢?在此过程中,既要坚持必要性原则,又要考虑可能性原则。必要性就是指某一统计指标在体现变量影响方面的重要程度,可能性就是指是否能够取得相应的样本数据。因此,本文选取能够最能体现“辖区经济社会发展状况”变量影响的统计指标——地区生产总值地区生产总值是按市场价格计算的地区生产总值的简称,它是一个地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。(参见:北京市丰台区统计局,等.北京市丰台区统计年鉴(2010年)[M].北京:中华书局,2011:33.)进行分析,以下以北京市丰台区相关变量的数据样本为例数据来自2001-2013年《丰台区年鉴》、《丰台统计年鉴》及丰台区人民法院司法统计数据。

通过上述数据分析,我们可以发现辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量存在明显的正相关关系。实践中也确实如此,社会经济发展水平越高,商品交易与人员流动就越频繁,争议就越在所难免,在替代性纠纷解决机制尚不健全的现状下,社会公众大多会将其诉争诉诸司法途径,从而引发“诉讼爆炸”现象。而案件数量的逐年增长,一般情况下会推高法官的工作量,一旦该工作量超过现有法官的工作负荷极限,将会刺激产生增加法官人数的办案需求。因此辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量与法官工作量之间存在明显的正相关关系。

而法官高质效完成审判任务依赖于优质的办案保障条件和充足的审判辅助人员配置。通过充分发挥法官助理、聘任制书记员、聘任制司法警察等在审判任务中的重要辅助作用,有助于直接减轻法官工作负荷,使其从繁复琐碎的事务性工作抽身而退,从而更加专注于案件审理。同时,优质办案保障条件有利于提升法官工作效率,使其在相同时间内能够轻松完成更多工作任务。因此,办案保障条件、审判辅助人员配置与审判任务量呈负的相关关系,即办案保障条件、审判辅助人员配置的值越大,法官工作负荷趋向越小;而其值越小,则法官苦于辅助人手不足不得不就司法辅助事务亲力亲为,或者因保障条件不足导致审判效率低下,故而趋向于增加法官工作量。

通过上述分析表明,上述六个自变量彼此之间存在明显的相关关系,而“解释变量或者回归元之间存在较高的相关性是存在共线性的重要信号”[4]。也就是说前述所设立的法官员额初步确定模型存在严重的多重共线性问题。“由于多重共线性的原因,不同的解释变量对被解释变量的影响会发生相互代替的情况,从而造成错误的模型关系。”[4]137因此,需要采取某种方法加以处理,降低多重共线性问题对法官员额确定模型的影响,保证模型测算的准确性。“解除多重共线性问题的方法之一是将两个相关的自变量中的一个删除掉,看看哪一个在理论上对因变量更有解释力,就留哪一个。”[4]89-90

首先,从变量相互关系看,由于辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量与法官工作量之间具有明显的正相关关系,而办案保障条件、审判辅助人员配置与法官工作量之间存在较强的负相关关系,因此,法官工作量成为连接其他变量的“桥梁”,其不仅可以体现对法官员额因素的影响,还可以作为指示变量,反映其他变量对法官员额的影响。因此,法官工作量既可以看作上述变量的因变量,其取值大小受上述其他变量的影响,又可以将其看做法官员额的自变量,依照工作负荷确定法官员额,因此,上述变量间关系如下图所示:

指是在模型之外确定,是影响内生变量结果值的变量。(参见:郑家亨.统计大辞典[K].北京:中国统计出版社,1995:1313.)对法官员额的直接影响具有一定程度的局限性。以人口数量(含暂住人口)为例,由于受法制发展水平和传统儒家文化影响, 我国人均诉讼案件数量远不如美国、英国和德国等西方国家。因此, 以国外法官人数与人口比例来考量中国法官数量的多少, 其本身参考意义不大,何况我国幅员辽阔, 人口分布极不均衡,如果以恒定人口数量作为标准配置法官, 容易出现东部人口密集地区的法官员额过剩,而西部人口稀疏地区的法官员额紧缺,甚至极端情况下出现因辖区人口数量未达到标准而无法配置法官的窘境。再如社会经济发展状况,由于我国经济社会发展极不平衡, 不同区域法院审理案件情况也呈现不均衡态势,甚至具有特别明显差异。一般来说,京津冀、珠三角、长三角等经济发达地区的法院案件数量多、标的额大、案件也较为复杂, 而边远地区、经济欠发达地区的法院在案件数量、标的数额和复杂程度上均难以与前述地区法院相比,经济社会发展水平不均衡也使简单的类比方法不具有科学性。

最后,法官工作量对于确定法官员额和有效配置司法资源具有重要意义。上述其他变量的变动诱发案件数量变化,进而使法官工作负荷增加或减少,引发人案匹配的失衡,从而需要法官员额的重新厘定和再次分配。但解决这一问题不能“只想做加法”,一味增加法官员额只能是“头痛医头、脚痛医脚”,无助于从根本上解决人案失衡问题。此外,过于频繁的法官流动不仅不利于法官对专门领域知识的习得和特定审判经验的积累,而且需要付出法官重新学习业务、法官因业务不熟导致审判效率低下等司法成本。因此,根治这一问题的关键在于化被动为主动,不是等人案问题已经相当突出后再重新配置法官员额,而是要充分掌握单个法官工作量的动态变化趋势和各审判庭室总工作量的客观现状后“预测”未来某一时期的法官员额和所需法官,从而更具前瞻性的配置司法资源,避免出现“忙闲不均”。

在计量经济学模型中,由模型内部加以说明和决定,可由模型求出其值的变量。(参见:何盛明.财经大辞典(上)[K].北京:中国财政经济出版社,1990: 53.),其他影响因素作为外生变量终将通过法官工作量而得以体现。基于此,通过“删除法”删除其他变量,将法官员额模型简化为只有法官工作量这一个解释变量的一元线性回归模型(即研究只有一个因变量与一个解释变量之间的简单模型):

三、法官工作量的核定困境与建模设想

通过科学合理的核定法官工作量,不仅可以逐步实现依照工作负荷趋势对法官职数进行精确动态调整,建立以审判为中心的法院人力资源配置机制,而且通过以案定编的方式合理确定法官员额,避免出现人案匹配失衡。

(一)法官工作量的核定困境

按照上述简化后的法官员额模型,如何核定法官工作量成为确定法官员额的关键,但在实践中,核定法官工作量存在以下三方面困境:

1.缺乏衡量不同审判业务的共同变量

由于当前法院机构设置按照业务性质划分为审判部门和非审判部门,审判部门又按照其审理案件性质不同,区分为立案、民事、商事、刑事、行政、审监、执行等不同庭室。加之,法院专业化趋势日趋明显,由某一审判庭专门审理某一案由或某几类相近的案由日渐成为法院机构设置的常态。在此情况下,即使在同一部门法内部,专门审理不同案件的法官,彼此的工作负荷也会因为诉讼程序、法律适用、复杂程度等问题而差异极大。因此,不同案件类型所衍生的工作量差异成为核定不同审判业务法官的最大难题。

2.现有工作量统计体系不合理

传统的法官工作量统计方式大多仅仅是将统计期内法官承办案件数量简单相加即认为是法官工作量,这种方法看似简单易行,但忽视了案件内部的差异性。如A法官办理一起反垄断纠纷案件,需要经过送达、阅卷、接待谈话、调查取证、诉讼保全、勘验、鉴定评估、组织调解、庭审、合议庭评议、查找相关资料、撰写法律文书、上诉案件移转、卷宗归档、息诉罢访等十余项工作;而B法官审理了10件供用热力合同纠纷案件,其仅去供热小区现场调解,当场就有5名被告业主缴纳供暖费,如以办案数量评定工作量,就会认为B法官的工作量远大于A法官工作量,实际上可能恰恰相反。由于现有工作量统计未能深入案件内部,无法对案件流程、关键节点、程序难点、办案细节等进行全面考量,可能出现工作量核定错误,从而挫伤部分实际工作量大但结案数相对较少法官的工作积极性,若按照此种方法重新配置司法资源,可能重新引发人案之间的“错配”,更加恶化庭室间的“忙闲不均”。

3.法官承担司法辅助事务繁重

实践中,由于司法辅助人员不足导致法官实际工作并未局限于庭审、裁判等本职工作,其越来越多地承担了司法辅助事务,程序性事务占据了法官大量的工作时间。有的基层法官平均每天开数个庭,期间还要穿插进行接待、调解、送达、保全以及参加其他非审判工作,撰写法律文书只能安排在晚上和周末时间,甚至有的新审判系统启用后,录入量大、操作烦琐、页面复杂、网速过慢、运用不熟练等问题,也给法官日常工作带来很多困扰。由于法官承担繁重的司法辅助任务,使本职工作与司法辅助工作相互叠加,很难在现有条件下准确预测司法改革增强司法辅助人员力量后工作量变化对法官员额的实际影响。

(二)法官工作负荷模型的建模思路

为破解上述核定法官工作量的难题,需要深入法官工作内部,以“统一度量衡”的思路对法官在工作过程中付出的差别化的体力劳动与脑力劳动换算为统一化、规范化、标准化的数值,科学反映其实际工作量,而这需要科学的建模定量研究。

“模型的好坏在于其真实性与简单性,真实性就是指模型能比较真实地代表所要研究的客观世界,并包括了研究对象的主要因素;简单性是指模型所包含的变量尽可能地少,模型尽可能地简单,确保模型的可操作性和有效性。”[3]5因此,建立法官工作负荷模型,第一要从法官日常工作实际出发,确保模型建构不失真;第二对法官工作主要特点进行总结归纳,删繁就简,选择几个最主要的因素作为解释变量。

实际上,法官工作具有以下四方面特点:一是法官既要完成审判任务,也要完成非审判任务,进而分别形成法官的审判负荷和非审判负荷;二是审判负荷并非个案均等,一般情况下不同类型案件的审判负荷存在差异,而过重的非审判负荷不仅将直接增加法官工作负荷总量,而且将挤占审判任务时间;三是无论是审判任务,还是非审判任务,该项任务出现的频数越高,法官需处理的次数越多,其工作量也就越大;四是越复杂的工作任务需要耗费越多的工作量,也需要更长的时间完成。因此,从法官工作实际中提取工作任务、案件类型、任务频数、任务复杂性作为确定法官工作量的解释变量。故而,设案件类型(Case Types)为CT,工作任务(Tasks and Activities)为TA,任务频数(Task Frequency)为TF,任务复杂性(Task Complexity)为TC,将法官负荷模型通过函数形式表达即为:

f(WL)=(CT,TA,TF,TC)

通过对上述四种变量的模型计算,将会得出某类案件的审判参考值,即案件权值。“它是一种测量法官工作负荷的客观工具,通过估算和比较源于不同类型案件造成的法院实际工作负荷。”[5]它测量不同类型案件对审判任务量的司法需求,表明特定类型案件同其他案件相比所消耗的时间量。虽然存在个案差别引发法官工作量相较于案件权值偏多或偏少,但它仍是相对客观且稳定的测量系数。例如刑事案件中有故意伤害、盗窃等不同类型案件,由于故意杀人案件犯罪客体侵害生命安全法益的重要性大于盗窃案件犯罪客体侵犯公民财产权法益,一般情况下法官审理故意杀人案件的工作量会高于审理盗窃案件。

故而案件权值与审判任务量呈现正相关态势,案件权值越大,表明该类案件所需审判任务量越大,与其他案件相比法官所耗费的时间相对更多。如某类案件权值快速上升,但没有及时调整法官配置或者新增法官,一旦突破现有法官审判任务量的极大值,就会引发司法效率低下、积案增多、当事人不满情绪加剧等诸多问题。因此通过该正相关关系,建立法官工作负荷模型计算法官工作量,而建立模型须符合以下标准:适切性、一致性和充足性。适切性:意思是模型应该满足他所设定的目标;一致性:即模型应该与该领域其他公认的研究相一致;充足性:满足所有通常的拟合优度的统计测度,一般化形式的适切性对于评价是最重要[6]。法官工作负荷模型亦需满足上述标准,即不仅要实现测量法官员额的设定目标,更要在此基础上承受复杂动态现实的检验,不断缩小模型计算值与实际需求值之间的差量,实现最大程度精准配置法官员额。

四、法官工作负荷模型的变量分析

(一)框架变量:案件类型(Case Types, CT)

“由于案件权值认为,更为复杂的案件类型使法官耗费更多的时间去审理,因此,确定案件类型是审判任务量评估中重要的第一步。”[7]案件类型是不同案件间比较审判任务量的前提条件,只有在此基础之上,才能判定某类案件比其他类型案件耗费了更多抑或更少的审判任务量。美国未制定通行全国的司法案件分类体系,因此各州法院大多根据其实际情况总结辖区的案件类型,但均大同小异

参见:National Center for State Courts.North Carolina Superior CourtJudicial Workload AssessmentFinal Report[R].Williamsburg:NCSC,2011;Michigan JudicialWorkload AssessmentFinal Repor[R].Williamsburg:NCSC,2011;California JudicialWorkload Assessment[R].Williamsburg:NCSC,2011.National Center for State Courts(NCSC)为美国州法院专门研究机构,为各州法院提供审判管理研究服务。。而我国通过案由制度

最高人民法院先后就案件案由制定下列规范:《关于刑事赔偿和非刑事司法赔偿案件案由的暂行规定》(已失效),《关于规范行政案件案由的通知》(2004年),《民事案件案由规定》(2013年修订)。确立了较为全面细致的案件分类体系,可直接将案由作为审判任务量评估中的案件类型,如经验判断即可判定,审理专利权侵权纠纷的工作量一般情况下会大于审理供用热力合同纠纷的工作量。也正因为案由具有最直接辨别案件难易程度的指示功能,部分法院建立了案由分级评估法[8],按案件数量、法律关系等标准将所有案由予以分级,进而评估法官和审判部门的实际工作量。这一方法存在分级标准过于主观、评估信息过于粗略等问题,但最主要的缺陷在于案由本身适用问题可能引发信息失真:一是由于案由是法律关系的高度浓缩,具有一定的法律专业性,这给当事人确定案由带来了难度。为此,有的当事人就随意选择案由,有的则根据自己理解随意捏造案由规定中没有的“案由”;有的为避免出错,在多级案由中选择最为宏观的案由,如笼统的选择合同纠纷、物权纠纷等高层级案由作为立案案由,未能直接指明其实质法律关系。二是立案、审判、执行确定案由问题。立案阶段有的立案法官对当事人所列案由不作审查,未能依据法律关系实质来确定案由;审判阶段承办法官认为案件案由项已经经过立案法官审查,无须再次审查,故机械沿用立案法官确定的案由,或者一味遵从当事人起诉时确定的案由;执行阶段执行法官仍适用最高人民法院2001年版统计表上的5类20种案由,导致执行案件案由过于粗疏。

上述情形造成案由信息失真或无法区分,如两起案由同为买卖合同纠纷的案件,但其实质法律关系可能分别为国际货物买卖合同纠纷和网络购物合同纠纷,一般情况下前者审判任务量远大于后者,而因为两者案由相同,影响了法院评估案件可能所需的审判任务量。为此,一是要加大案由审查力度,依据实质法律关系来确定案由,如同是“返还财产”责任方式,因不同的诉争应定不同的案由,因物权侵犯应定“原物返还纠纷”,因占有事实状态被侵犯应定“占有物返还纠纷”,因合同之债应定相应的合同纠纷,而不是不分事由,一概定为“返还财产纠纷”。二是要细化案由适用,有多级案由的,选择最贴近实质法律关系的低级案由,从而便于法院粗略判断审判任务量。

(二)内生变量之一:工作任务(Tasks and Activities,TA)

通过案由只能对法官工作量作出初步估计,但案件情况纷繁复杂,案由评估可能出现较高程度的误差,因此需要深入法官工作内部,审视法官工作到底包含哪些内容。实践中,法官无论是在法院内还是在法院外所履行的一系列职责,均可直接划分为两类:审理案件和非审理案件,而且这两项任务相互交织、相互影响,因此有必要从整体角度出发,审视审判任务以及非审判任务对法官工作量产生的影响。

1.审判任务

(1)程序视角下的审判任务

法官的主要职责是依法独立审判案件,审判①案件是其第一要务。但司法实践情况复杂,导致法官既要遵循既定的法律程序与必要的工作规范开展工作,又不得不根据实践需要进行相应的灵活调整。因此,为厘清法官的实际工作,需要将案件从立案到执行整个审判流程中的关键节点与实体任务进行设置、取样、计算、分析,从而得到法官在各个业务环节所耗费的工作量,实现审判任务量的精细化计算,首先将立案、审理、执行所涉及的主要审判任务总结如下此处审判为“大审判”概念,即不仅仅包括审理案件,还应包括立案、执行工作。

通过上述工作任务表发现,一方面从任务数量上看,在“案多人少”及审判辅助力量不足的司法现状下,法官不仅要承担案件裁判这一核心职责,还不得不负担部分司法辅助人员的职责。实践中,多名法官共用一个书记员甚至新任法官未能及时配置书记员,致使法官不得不担负起原本应由书记员承担的案卷管理、外出送达等工作职责,对于无法兼任的法庭记录工作(“自审自记”违反法律规定),

新任法官之间甚至不得不“互为审书”。另一方面从任务性质上,审判任务多元化特征明显,既有诉讼指导、判后答疑等咨询性工作,也有庭前调解、信访接待等说服工作和案卷管理、送达文书等事务性工作。上述审判任务数量众多以及性质多元化,极大地增加了法官工作负荷。

(2)案件数量视角下的审判任务

由于案件数量的日益增长和法官队伍人员流失的不断加剧特别在北京、上海等一线城市,由于以往招录的应届法学毕业生多系外地生源,在其相继成长成为业务骨干后,客观上面临结婚、住房、扶养老人、抚育子女等较重的生活压力,加之审判压力大、级别晋升难、福利待遇低、市场需求高等原因,大量年轻法官纷纷辞职。这不仅严重削弱了审判力量,而且容易引发连锁反应,影响了现有法官队伍的稳定性。,案件数量对于审判任务量的影响可谓意义重大,但绝不能仅仅依据案件数量升降来判断审判任务量的增减,而是要从案件数量、新增法官人数、法官人均结案数等多个角度综合判定法官工作负荷的变化。本文选取北京市17家基层法院的2012~2013年相关审判信息为样本,深入挖掘案件数量对审判任务量的影响:

统计项来源于北京法院审判管理系统:收案总数为各类案件立案数;平均审理、执行时间指数的值越高,说明审理与执行周期短,审判与执行效率高。

面对增长的案件数量,各法院大多通过增加法官人数来解决此外,由于法院福利待遇较低,更多的男法官选择服役期届满后离开法院,从而使得法官队伍呈现“男少女多”特点,由于新近几年招录的女法官大多迎来孕产高峰期,怀孕、休产假和处于哺乳期的女法官较多,人案矛盾未能彻底缓解。,一定程度上减轻了法官整体的审判任务量,但仍存在以下问题:

Symbole@@ 的新任法官,其法官年人均结案数就下降了13.8%,极大地降低了法官工作量。同样是在收案数量基本持平的情况下,K法院虽然法官年人均结案数下降了19.5%,但其新增达23.1%的新任法官,投入产出严重不成比例。

二是增加法官数量与提高审判效率并非完全相关。通过上述司法数据分析,发现17家法院中有6家法院,法官人数增加,平均审理时间指数和平均执行时间指数也同时增加,即法官人数增加,审判执行效率也同时提高。但也存在法官人数增加情况下,平均审理时间指数和平均执行时间指数同时或者某项反而降低了,即法官人数增加了,但审判或执行效率却降低了。实际上,法官数量并非影响审判效率的唯一因素,这要引入文后要讨论的其他两类变量:任务频数与任务复杂性。

2.非审判任务

实践中,法官承担了大量的非审判任务,部分与审判任务紧密相关,如业务培训、政治学习等,开展此类非审判任务将有力助推案件审理工作,但也有部分非审理案件工作饱受争议,如扶贫帮教、社区服务等。根据来源不同,将非审判案件工作划分为:内部需求型非审工作与外部需求型非审工作。前者包括内部管理类、材料撰写类、学习培训类三大类,其中内部管理类包括法官人事管理、审判事务管理、机关后勤服务、各项评比考核等;材料撰写类包括完成调研任务、各类文稿起草等;学习培训类包括政治理论学习、廉政作风学习、业务技能培训等。后者包括社会综合治理、各类活动保障、社区志愿服务、普法宣传、扶贫帮教、招商引资等事项对其分类,部分源于对法院的实践观察,另有部分源于中国法院网法院新闻栏目对全国各地法官的活动报道。

上述部分非审判任务在很大程度上,决定着权力机关、地方党委和上级法院对法院业绩的评价,进而影响到法院能否从地方和上级获得足够的政策支持,所以必须由一些熟悉法院工作、具备审判经验的人去完成[9]。但这是权宜之计,首先从审判资源分配来看,使大量具备法官身份的人员在法院内部二线部门专门从事上述工作,减少了法官队伍实际办案人数,变相增加了一线审判法官的审判任务量。如G法院2014年共有法官244人,其中一线办案法官186人,58名具有法官职称的人员并未直接办案,占法官人数的23.8%。其次,从非审判任务自身来看,由于法官绩效考核中也包含对各项非审判任务的考评,也迫使一线审判法官不得不压缩宝贵的办案时间,完成部分非审判任务,额外增加了法官工作负荷。

实践中,两种需求并非完全绝对独立,而是相互交替影响,如外部非审判任务可能以内部转发、通知要求等形式转化为内部任务,法院审理重大敏感案件转化为参与社会综合治理,两者的交替作用已经使法官超越了从事非审理案件工作的必要限度。而国外法官非审判任务主要集中于法院管理、业务培训、法学研究等与审判密切相关事项。因此有必要建立非审判任务工作清单,合理界定非审判任务范畴,保留必要的非审判任务,删除非必要的非审判任务,将非审判任务对审判任务的挤占效应最小化,从而最大程度保障法官完成审判任务。

(三)内生变量之二:任务频数(Task Frequency,TF)

频数是指在一定条件下,某事件出现的次数。如在测量的数值中,相同的数反复出现的次数就称该值的频数[10]。对法官工作负荷模型而言,任务频数是指特定任务(无论是审判任务,抑或非审判任务)反复出现的次数,某项任务的频数越高,说明法官需要完成该项任务的次数也就越多,工作负荷也就越大。因此,任务频数的高低也将直接影响法官工作量的大小。

1.审判任务频数

以被执行人户籍地为外地的送达文书工作为例,由于该类被执行人流动性强、联系方式残缺等原因,致使法官不得不依赖仅有的信息前往被执行人在京暂住地进行送达,但多数被执行人为了规避承担法律责任,在诉讼阶段就已迁往他处,导致法官很难一次送达成功,不得不就同一审判任务重复多次进行。当上述送达方式难以奏效时,法官通过邮寄送达方式寄至被执行人的户籍地,但经常因无人签收或本人及其亲属拒绝签收等理由被退回,迫使法院公告送达。由于执行程序每个强制措施都需要送达文书,这使得法官每采取强制一次就需要送达一次,无形中送达次数不断增加,即m的取值在变大,将所有送达次数相加,即为该类案件中送达文书的总频数。

2.非审判任务频数

为了评估非审判任务对法官工作负荷的影响,也需要对非审判任务频数进行计算,但部分非审判任务预先早已确定频数,包括大部分法院出于内部管理目的而事先确定的内需型非审判任务,以及与其他机关建立稳定工作关系而事先确定的外部型非审判任务,前者如年度调研任务、业务培训计划等,后者如向地方人大报送年度工作报告、撰写年终总结等,此类非审判任务的频数为一常数,直接相累加即可。但对其他外部需求型非审判任务,如各类活动保障、社区志愿服务等,大多具有非常规性以及临时性抽调的特点,随机性更大,显然难以完全照搬上述方法,则需借用统计学中频率计算方法进行分析。

设非审判任务A在n次统计内出现了m次,其频率计算函数为:

任何随机事件的频率都是介于零与一之间的一个数。必然事件的频率等于一,不可能事件的频率等于零。(参见:黄汉江.投资大辞典[K].上海:上海社会科学院出版社,1990:1057.)A频数的取值越大,说明法官完成非审判任务A的次数越多,所需时间的越多,增加的工作量越大。对于频率较高的非审判任务,法院就需要评估该项非审判任务的必要性与合理性,考虑是否应将其剔除出非审判任务清单。

(四)内生变量之三:任务复杂性(Task Complexity ,TC)

复杂的工作任务会增加法官的工作量,但如何量化任务复杂性?时间量化方法提供了一种新的思路,它评估法官处理不同工作任务以及审理不同类型案件所需要的平均时间[11]。实际上,一般情况下,越简单的单个任务所耗费的法官工作量就越小,而越复杂的工作任务将需要耗费更多的法官工作量,能在较短时间内处理完毕的审判任务,很难称其有很高的复杂性。因此,通过某项工作任务所耗费的时间成本可以准确测量其(审判或非审判任务)复杂性。

实践中也确实如此,一起疑难复杂案件,需要法官要现场勘验、实地走访等深入调查取证,以举证质证、评估鉴定等查明案件事实,以形式逻辑与辩证相结合慎重法律适用,以程序公正与实体公正相结合保障当事人合法权益,以合法性评价与合理性评价相结合辨法析理,并最终以通俗易懂、精练恰当、富有逻辑和感染力的语言文字撰写裁判文书,上述这些复杂的审判任务无不需要时间处理。由此,将问题视角转变为时间视角从而为量化任务复杂性提供了便利。

1.法官工作时间的最大值

任务完成需要耗费时间,计算法官工作时间的最大值,并将其作为总数从中逐步分离计算案件权值,其计算方法如下:

法官工作时间最大值=全年时间-(公休日假期+法定节假日假期)

由此推算法官工作日最多为:

365日/年-104日/年 (周末公休日)-10日/年(法定节假日假期)=251日/年

假设每个法官工作日严格落实8小时工作制度(如9:00到17:00),扣除午餐时间1小时,则每个法官每日工作时间约为7小时,全年约1757小时,加班时间可在此基础上按小时直接累加。

2.审判任务的时间计算

法官的最大时间工作中包含完成审判任务时间与完成非审判审判任务时间。因此,首先需要从法官工作总时间中提取出审判总用时,即审判所有案件耗费的时间,这是第一次数据提取。设法官工作时间为(Work Time)为WT,审判任务时间为(Case-Related Tasks Time)CTT,非审判任务时间为(Non-Case-Related Tasks Time)NTT,则其函数公式为:

通过上述计算,得出case1案件中单项审判任务的具体完成时间,但审判任务在同类案件中分布可能不均衡,如有的交通事故案件可能需要100~300分钟方能送达成功,而有的交通事故案件仅用10分钟电话通知后当事人就来法院领取法律文书。因此,个案中单项审判任务的具体完成时间只能反映个案的特殊性,不能反映案件的类型特征,也不能说明一般情况下完成该审判任务大体应用多少时间,进而无法预判此项审判任务应配置多少司法资源。而法官工作负荷模型通过评估法官审理一起案件以及每年该类案件的平均时间,进而大体预测所需法官人数[12]。因为,平均指标可以帮助人们对研究对象的一般数量特征有一个客观的认识,也可以反映总体各单位某一标志变量分布的集中趋势和一般水平[13]。通过计算某项审判任务的平均审理时间,即可对一般情况下完成该审判任务所需时间予以评估。

该平均时间越大,说明该项审判任务相较于其他审判任务一般而言,复杂性或难度更高,耗时越高,需要法官更多的审判任务量。

3.非审判任务的时间计算

非审判任务时间计算有两个目的:一是计算非审判任务总时间值及其占法官工作总时间的比例,从而从宏观角度判断非审判任务负荷的轻重;二是从微观角度计算某一非审判任务所需时间的平均值,进而判断该项非审判任务的负荷轻重。

该比值越小,则说明法官工作中承担非审判任务越轻,从而可以将主要精力用于完成审判任务;该比值越大,则说明法官承担非审判任务越重,其审判任务这一主业会受到影响。对于其比值究竟何种程度较为合理?笔者认为,法官完全不承担非审判任务并不符合我国司法实际,但对于该比值较高的,则应适度减少法官承担非审判任务的工作负荷,该比值以不超过0.2为宜,否则审判质效极易受影响。

第二步,上述只是计算了非审判任务的整体负荷情况,若实践中出现非审判任务负荷过重需要删减部分非审判任务时,如何识别某一项非审判任务的具体负荷以及删除哪些非审判任务以保持法官工作的合理平衡?这就需要对具体某一非审判任务的工作负荷予以计算。

仅有平均审理时间仍无法全面界定审判任务a的一般工作量。以调查取证为例,在10起滥用市场支配地位纠纷中调查取证5次共耗时150小时,则其平均调查取证时间为150÷5=30小时,是否应当直接将30小时作为该类型案件调查取证的一般审判参考量呢?当然不能,实际上可能有的案件进行了数次调查取证,而有的案件则只进行了1次调查取证,甚至部分案件可能未进行调查取证,也就是说调查取证审判任务在上述案件中分布次数并不一致。由于次数在计算过程中起到了一个权衡轻重的作用,次数出现多的变量值比次数出现少的变量值对平均数所起的作用要大。所以,次数就起到了一个权衡轻重的作用,故称为权数[15]。因此,当变量在总体中出现的次数不同时,其对平均值的取值影响很大,此时仅通过上述简单平均计算已经无法准确反映某项审判任务的一般情况,因此,当各变量在总体中出现的次数不同,则应用加权算术平均数方法来计算其平均值[16]。

第二步加权计算任务权值:由于次数(频数)为加权算数平均数的权数,须首先计算某类任务的平均频数。设特定类型案件中审判任务a的平均频数(Average Task Frequency,)为ATF,即该类案件中,该项审判任务的频数(TF),除以案件总数(Case Number,简称CN),即为该项审判任务的平均频数:

五、模型数据的收集、抽样与抽样推断

在模型建构完成后,就开始准备收集相关数据。“除了模型的正确设定外,能否取得用于实际计量的适合的样本数据,是计量经济研究成败的关键。”[17]因此,必须确保所收集的数据是客观可靠的。

(一)数据收集的三种方法

统计学中关于统计数据收集方法很多,但能够用于收集法官工作负荷相关数据的主要有以下三种方法:

1.案卷查阅法

最高人民法院《诉讼档案收集、整理、立卷、归档、借阅的操作程序》中“立卷操作规程”规定要填写卷内目录,按照卷内文件的先后顺序,一个文件填写一个顺序号。而实践中,目录项内部大多按照时间顺序排序,如9月10日组织双方进行证据交换,9月15日进行开庭审理,则证据交换笔录应排置于开庭笔录之前。通过阅卷,可以比较完整地收集法官处理整个案件的重要时间节点。但上述方法存在以下两点重大缺陷:第一,部分法官工作量无法在案卷中得到体现,如信访接待、庭前准备、处置突发事件以及绝大多数非审判任务;第二,虽然通过案卷可以查明审判流程中节点日期及节点间隔时间,但却无法探明法官为完成这一节点所耗费工作量,如送达回证上载明送达日期为9月20日,但却无法显示法官为送达该法律文书所耗费的工作量。此外,两个节点之间的间隔期间也难以被认为是法官为完成下一节点所耗费的时间,因为期间法官可能处理其他案件或完成非审判任务。

2.“大数据”挖掘法

利用“大数据”等信息技术深入挖掘法院审判管理系统,以此厘清法官审判节点的时间流向,从而更为全面细致地掌握审判任务的完成时间。

通过“大数据”收集信息生成电子审判日志,虽显示了审判流程中各项审判任务的内容及时间,但仍存在以下问题:一是数据录入不及时引发数据失真。司法数据及时正确的录入将直接影响着审判日志反映工作实际的准确性。变更案件适用程序虽现实中早已办结相关审批手续,但由于录入信息不及时,使人误以为法官延误办理变更程序,引发信息失真。

二是抓取设置不合理引发数据缺失。审判日志中的信息抓取设置严重不合理,其中某些非关键信息抓取过多,如对书记员变更信息进行了三次抓取,但对其他重要信息如裁判文书送达双方当事人的具体时间则没有进行抓取。

三是“大数据”挖掘方法虽然相较于案卷查阅法准确度上有所提高,但依然与其存在相同的弊病,即工作量反映不完整和具体某一审判任务的工作量无法详细度量。

3.转换视角:工作日志调查法

美国、加拿大等部分法院已经建立工作日志填报制度。(参见:Robert C. LaFountain, Neal B. Kauder&Brian J. Ostrom,The New State Court Guide to Statistical Reporting(J).Caseload Highlights, 2003:8.以及National Center for State Court.Ontario Justice of the Peace Workload Assessment(R).Williamsburg:NCSC,2008.后者为NCSC为加拿大多伦多法院提供的工作负荷测算服务。)

上述两种方法的缺陷根源在于将统计对象设定为某一个案,将统计过程设定为该案的审理流程。这种统计方式受审判节点所限,一方面只看到了节点时间,却忽视了这一节点背后法官所付出的大量劳动时间;另一方面无法对该案之外的法官工作进行数据采集,因此存在严重的统计缺陷。法官工作量统计就应该从法官出发,将案件视角转换为法官视角,准确、及时、全面和系统地反映法官日常工作,这就需要引入法官填报工作日志方法。但与以往日志设计方式不同,新的法官日志将落实精细化度量,要区分审判任务和非审判任务,将工作用时与加班用时细化为具体分钟,建议法官根据每日情况如实填报,从而一方面以人为统计对象,全面把握法官每日工作动态,另一方面以审判任务为统计对象,方便从日志中提取相关数据计算工作负荷,因此笔者将工作日志作为数据统计的主要方式,但工作日志调查法需要被统计法官的高度配合,否则难以保证数据质量。

(二)数据调查方案

1.确定调查单位

由于北京基层法院大多一线办案法官动辄上百人,对所有法官的日常工作进行长时期跟踪调查,虽然可以获得更为全面、详细、准确的统计数据,但这种普查涉及面广、资料要求细、需要耗费较多的人力、物力、财力和时间,而且容易引发法官们的反感情绪。基于上述考虑,笔者选取北京某基层法院部分庭室法官进行抽样调查,但为了降低抽样误差和从样本数据中获知更多信息,本文并未简单随机抽样,而是采取分层随机抽样,即将总体划分为互斥的的子集或者层,并在每个子集或层中抽取简单随机样本[18],并选取下列庭室的法官作为调查对象:

民商事审判庭主要有民一庭(民事综合审判庭室)、商一庭(商事综合审判庭室)、民五庭(交通事故类专业民事审判庭)、商二庭(借贷类专业商事审判庭)、A法庭;刑事审判庭为刑一庭以及行政审判庭。上述7个审判庭共30名法官参加了本次数据调查,可认为建立了7个子集,一个审判庭为一个子集。此外,由于上述部分庭室为审理某一类案件的专业审判庭,也可以直接根据统计数据计算法官需求人数。

2.拟定统计调查表和确定调查时限

统计调查表是收集统计收据的重要技术手段,统计表制作的好坏将会直接影响调查数据收集的效果。本文本着“最小成本、最多信息”的原则,最大程度简化填表内容,减轻法官填报负担。

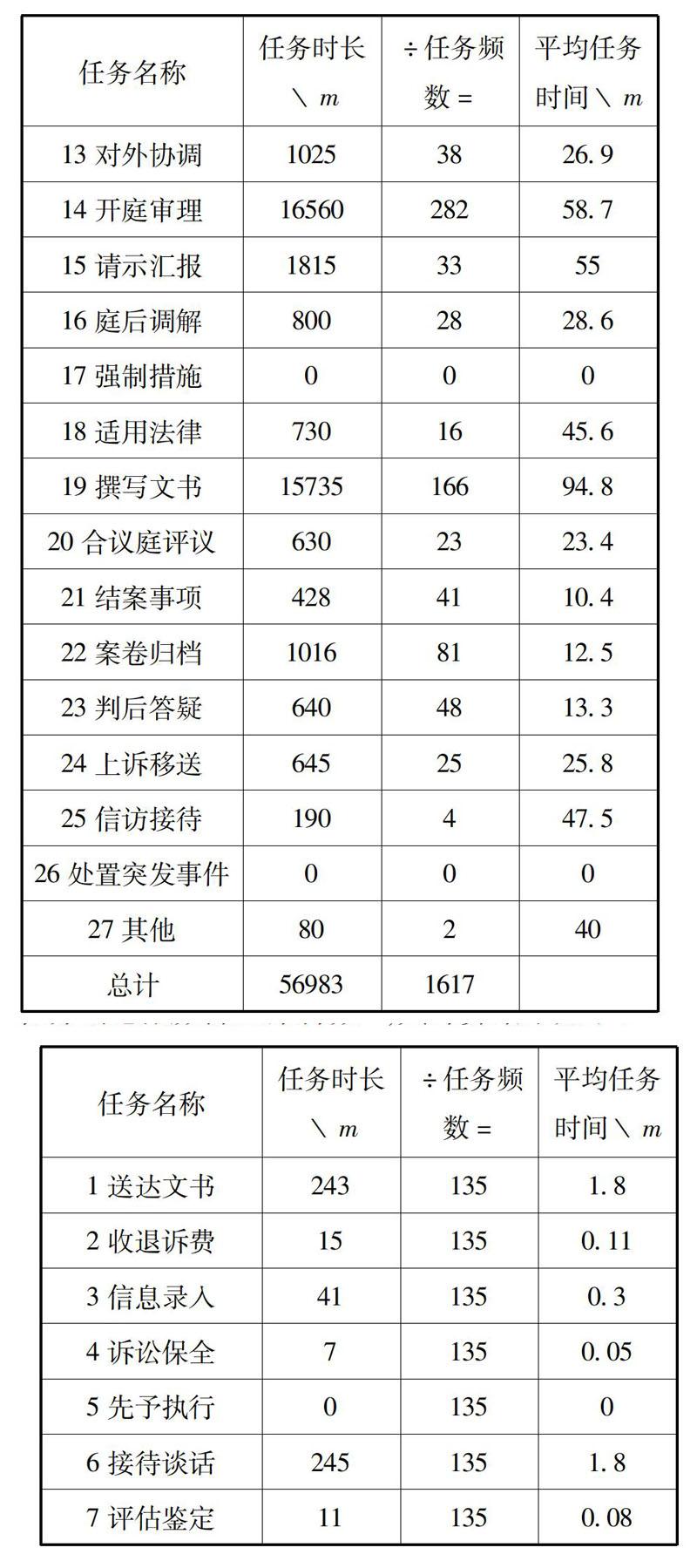

首先,将表格区分为审判任务和非审判任务两大部分,进而按照审判实践,总结梳理法官日常工作中经常需要完成的任务种类,其中审判任务栏包括送达文书、收退诉费、信息录入、诉讼保全、先予执行、接待谈话(听证讯问)、鉴定评估、调查取证、庭前调解(和解)、卷宗管理、庭前准备、证据交换、对外协调、开庭审理、请示汇报、庭后调解(和解)、强制措施、适用法律、撰写文书(校对文书)、合议庭评议(讨论案件)、结案事项、案卷归档、判后答疑、上诉移送、信访接待、处置突发事件等27项常见任务,非审判任务包括政治学习、业务培训、撰写调研、普法宣传、志愿服务、参与综治等6项常见任务。法官只需按照实际工作内容在上述对应的任务栏中写明工作用时或加班用时、案号(审判任务)或任务名称(非审判任务)即可,极大地减轻了法官统计负担。此外,考虑到实践情况,上述任务类别可能并未囊括法官所有的工作任务,因此,在上述两大统计栏尾部分别预留自填选项,一旦法官所完成的工作任务并未在任务栏列明时,其只需填写实际工作名称即可。

其次,简化填写规则,统一加班用时与工作用时的填写方法。填写工作用时项时,写明具体工作用时即可,如40 m;串案可累加计算,非串案的多个案件,写明各案件的分别工作用时,如40m,50m。填写案号项时,须写明所处理案件的案号,如2014(XXXX);处理串案即因同一事由引发或具有同一法律关系,且当事人双方或一方相同的数起案件。的,写明其中一个案号即可,但须写明串案个数,如2014(XXXX)串3件;非串案的多个案件,写明所有案号,并确保案号顺序与工作用时顺序一致。

最后,明确任务概念。在表外附加部分,对表内涉及的27项常见审判任务和6项常见非审判任务进行了解释说明,避免因概念混淆产生填报错误。在统计调查表拟定完成后,即开始确定调查时限。如果调查时限过长,一方面造成调查量过大,容易引发调查对象不满,进而造成其统计后期可能以“应付了事”态度匆匆填报;另一方面,也不利于数据的及时汇总分析,因此,本文对上述法官进行了为期四周,共计二十个工作日的跟踪数据调查。

六、数据一般分析与模型测算结果

(一)数据一般分析

通过上述数据搜集方法,所参与调查的30名法官在上述统计期为完成各项工作任务共用时220773分钟,其中为完成审判任务用时206229分钟,占所有工作时间的93%;为完成非审判任务耗时14544分钟,占7%。

通过上述数据显示,非审判任务占法官工作的比重较小,不足一成,但考虑到统计期临近年底结案高峰,法院大多会削减非审判任务数量以完成全年结案任务,因此,一般情况下非审判负荷应大于7%,其中审判任务统计结果如下

上述数据是以庭室为视角,不仅能够比较直观地展现各项审判任务的负荷轻重,而且便于测量不同审判庭室法官在处理同一审判任务时所耗费的工作量差异。同时,将从庭室视角转向任务视角,审视各项审判任务占审判任务量的比重以判断其负荷分布:

通过上述统计图表发现,按照任务占审判任务比重排序,工作负荷位居前六位的审判任务分别为:撰写文书(30%)、开庭审理(23%)、接待谈话(7%)、庭前准备(6%)、调查取证(6%)、送达文书(3%)、庭前调解(3%)。实际上,当前法官大量承担的接待谈话、庭前调解、送达文书等工作本应属于司法辅助人员职责范畴2014年发布的《北京市高级人民法院关于深化审判权运行机制改革的指导意见》中提出,法官助理的工作主要内容:协助法官处理法律性事务,整理双方争议焦点,办理委托评估、鉴定等相关手续,在法官指导下传唤当事人,进行外调取证,对当事人进行权利、义务告知,开展法律研究并出具初步法律意见等。法官助理基于履职需要,可以在审判过程中行使一定的调解权、释明权,并可以辅助法官起草裁判文书。聘用制书记员负责庭审记录、案件归档等事务性工作。,大量繁琐的程序性、事务性工作严重增加了法官工作量,从而使法官裁判主业受到一定程度的影响,因此如何重新调整法官工作结构、合理分配法官工作负荷已经成为司法改革的重中之重。此外,非审判任务的负荷依然较重,非审判任务耗时14544分钟,其中政治学习3605分钟,占25%;业务培训3380分钟,占23%;撰写调研2885分钟,占20%;普法宣传1189分钟,占8%;志愿服务420分钟,占3%;参与综治810分钟,占6%;院庭会议1620分钟,占11%;其他非审判任务635分钟,占4%:政治学习旨在强化思想政治建设,保障法官队伍建设正确政治方向,而业务培训则通过加大人才培训力度,不断提升法官队伍的专业素质能力,以上两项任务对于全面加强法院人才队伍建设,切实发挥各类人才资源在法院工作中的全局性、基础性、先导性和战略性作用,对不断推进法院审判任务的科学发展具有重要意义,因此这两项工作也应是非审判任务中的重中之重。而调查研究工作是基础性工作、是更高层次的审判任务,提升执法能力、执法水平离不开调研,破解审判任务中的瓶颈问题、症结问题、难点问题也离不开调研,其重要性毋庸置疑,此次统计就发现,调研工作量占非审判任务量五分之一。

但院庭会议(11%)、参与综治(6%)、志愿服务(3%)、普法宣传(8%)四项非审判任务占非审判任务量的28%,这一比重偏大。首先,院庭会议比重较大表明“文山会海”一定程度上仍然存在,特别是对距离院本部较远的派出法庭而言,派员参加院内会议即会打乱原有的审判任务安排,因此应减少会议次数,对于可通过口头传达的事项,不宜召开会议,对于必须召开的会议,也应广泛采用远程视频方式举行。其次,对于志愿服务本应采取个人自愿形式,但有的志愿服务名为志愿,但实际上具有一定的强制性,且部分志愿服务要求占用法官节假日休息时间,严重影响其服务积极性。再次,司法宣传也是现行庭室考评的重要内容,这也使审判法官不得不为完成法宣任务而参与媒体节目制作、撰写新闻稿件等。最后,按照以往的社会管理思路,法院作为政法口的重要一员,理应积极参与维护社会稳定工作,而社会综合治理即为其重要内容。但这种观念忽视了法院的中立裁判特征,使法院过早过多介入社会纷争,容易使社会公众质疑其公正立场,也极大地增加了法官的非必要工作量。

(2)根据数据的模型测算

处理不同类型案件耗费差异数量的法官工作量,而当下法院大多按照案件类型设置不同的审判庭室,从最初的刑事、民商事、行政、执行等业务庭室划分到后续设置借款合同、交通事故、特殊侵权、劳动争议、房屋买卖等更为细致的专业审判庭,这种庭室设置方式虽然便于法院专业化的分工处理案件,也有利于保证裁判尺度的统一和审判质量的提高,但导致各庭室实际工作负荷存在差异,工作量分配不均,且核定工作量困难。为使不同的工作量匹配差异数量的法官,应当首先从庭室入手,按照法官工作负荷模型计算单一庭室的法官人数,以下以参与本次调查的A法庭A法庭现有办案法官10人,其中7人全程参与本次统计调查,该庭主要审理以下类型案件:婚姻家庭纠纷、分家析产纠纷、继承纠纷、人格权纠纷、部分合同纠纷以及一方或双方当事人为自然人的物权保护纠纷、所有权纠纷。为例计算其法官员额:

第一步,按照前述模型计算要求,首先计算平均任务时间,即将下表中每项审判任务的任务时长除以任务频数,其计算结果如下:

第二步,计算平均频数,即将下表中每项审判任务的总频数除以案件数

该案件数为参与统计7位法官在其统计表中所填写的案号加总而成,并非该庭新收或已结案件数。,其计算结果如下:

但这只是审判任务量,实践中法官还需要承担大量的非审判任务。对非审判任务量的评估,可参照先前统计结果中审判任务与非审判任务之间的比例关系(93%:7%),但如前所述,各法院为完成年底结案工作大多减少了非审判任务数量,故应对两者之间的比例关系进行微调,以90%:10%为宜,其具体计算公式即为:

90%10%=1081268.961NTT

即:

NTT=1081268.961×10%÷90%=120140.996(m)

再将审判任务与非审判任务相加即为法官预计年总工作量:

WL=1081268.961+120140.996=1201409.957(m)

第五步,该庭每名法官每天上班时间为8.5小时,其中1.5个小时用于午餐、工作间歇休息、任务转换耗时等,每日有效工作时间为7小时,全年工作日为251日,即每名法官全年有效工作时间为7×60×251=105420(m),将该庭预计年总工作量除以每名法官全年有效工作时间即为该庭所需法官人数(AJN):AJN=1201409.957105420≈11.4(人)

该庭现有法官10人,在当前法官工作模式未作重大变革的前提下,该庭仍需补充1名法官。由于本次统计系多层随机抽样,只抽取了7个审判庭室进行跟踪调查,未能对该院所有审判庭室进行全面普查,因此只能选择A法庭作为员额计算样本,待数据收集完整后,即可利用相同方法计算全院所需法官数量。但是,如果完全拘泥于法院人员结构现状和现有审判权运行机制,测算出的法官员额总量也如上所述只会增加、不会减少。而法官员额之增加故系减轻法官工作负荷方法之一,但如未就诉源之疏流、诉讼制度之改良、人员机构之调整及司法人力资源之重分配作一整体规划,并提出时间表积极多方改善,纵使不断增加法官员额仍将无济于事[19]。因此,只有着眼于未来,通过建立符合职业特点的司法人员管理制度、健全审判权力运行机制等配套改革措施,保证法官工作负荷合理平衡,而后才可能科学测算出法官具体的工作量,进而据此确定法官员额确定员额之后方能判断法院“超额”抑或“不足额”,但其后属于动态调整问题,定额犹如船之定锚,确定之后或增或减即有标准,此后可以结合财政收入等其他因素进行微调。(参见:何君豪.论最高法院足额与超额配置的经济效益分析[J].司法改革杂志,2012(91):33-37;杨云骅.到底要多少员额才算合理?[J].司法改革杂志,2012(90):55.)。

结语

科学分析的前提在于根据研究对象本质有针对性选择研究方法。对于法官员额制而言,其首要问题便在于“需要多少法官”,即属于对数量的研究,而传统法学研究方法的缺陷促使我们必须走出定性研究的窠臼,寻求经济学、统计学等数量学科的方法论支持。同时,我们也应清醒地认识到,任何模型的建构都不是十全十美的,对于跨学科的定量分析更是如此,但它可以说是现实系统的替代物,通过模型分析有助于我们更为客观精确地界定和测量认知对象。对于法官工作负荷模型而言,我们必须清楚地认识到其对法官员额的测量,只是在数据提取范围内具有相对准确性,但这种方式却远比完全依赖直觉分析的定性分析和简单数据比对具有更高的准确性,更能反映动态条件下由司法需求所催生的真实法官需求数量。同时,我们也要清楚地认识到该模型的适用边界,这是因为,确定法官员额比例涉及法院工作的方方面面,不能孤立地、单枪匹马地进行,必须深化法院改革,为法官员额制度的确立创造有利条件[20]。如此,才能真正回答“法官多少才够用”这道司法难题。

参考文献:

[1]黄慧青,李东华.上海市检察院法院司法改革启动设5年过渡期[EB/OL].(2014-08-01)[2015-09-04].http://news.youth.cn/gn/201408/t20140801_5581644.htm.

[2]菲利浦·汉斯·弗朗西斯.计量经济学入门[M].彭立志,译.上海:上海财经大学出版社,2005:125.

[3]袁建文,等.计量经济学理论与实践[M].北京:清华大学出版社,2012:134.

[4]达摩达尔·N·古扎拉蒂.计量经济学原理与实践[M].李井奎,译.北京:中国人民大学出版社,2013:73.

[5]Israsli Courts Research Division.Case Weights for the Assessment of Judicial workloads in Israel[R].Jerusalem:ICRD,2013.

[6]克莱夫·格兰杰.经济学中的经验建模——设定与评价[M].洪福海,译.北京:中国人民大学出版社,2005:41.

[7] National Center for State.Courts.Virginia Judicial Workload Assessment Report[R].Williamsburg:NCSC,2013.

[8]刘静,王要勤.北京二中院科学量化审判执行工作动态配置审判资源[EB/OL].(2014-11-13)[2015-06-12].http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/11/id/1482289.shtml.

[9]何帆.法官多少才够用[N].人民法院报,2013-06-07(05).

[10]郑大本,赵英才.现代管理辞典[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:38.

[11]Federal Judicial Center.2003-2004 District Court Case-Weighting Study:Final Report to the Subcommittee on Judicial Statistics of the Committee on Judicial Resources of theJudicial Conference of the United States[R].Washington DC: FJC,2005.

[12]Margaret Guidero & Suzanne Tallarico.Judicial Workload Study for the Superior Court in Yuma County[J].The Court Manager,2009,25(2):15-25.

[13]徐哲.应用统计学:经济与管理中的数据分析[M].北京:清华大学出版社,2011:59.

[14]汪应洛.系统工程[M].北京:机械工业出版社,2008:38

[15]朱圻贤.简明统计学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2009:79.

[16]黄汉江.投资大辞典[K].上海:上海社会科学院出版社,1990:1082.

[17]庞皓.计量经济学[M].北京:科学出版社.2014:12.

[18]杰拉德·凯勒.统计学:在经济和管理中的应用[M].李君,等,译.北京:中国人民大学出版社,2012:170.

[19]财团法人民间“司法改革”基金会(中国台湾地区).针对“司法院”之各项施政回应[EB/OL].(2003-03-01)[2016-02-13].http://www.jrf.org.tw/newjrf/RTE/myform_search_result_detail.asp?txt=&id=861.

[20]周道鸾.关于确立法官员额制度的思考[J].法律适用,2004(8):15-17.

本文责任编辑:李晓锋