法律效率量化框架的理论研究

2016-05-21何文剑张红霄

何文剑 张红霄

摘要:通过对各个法律效率评价标准进行评述,提出法律成本收益分析法是测算法律效率的可操作的有效标准。在理论上将法律成本进一步分解为法律制定成本与法律实施成本,其中,法律制定成本属于沉没成本,不应纳入法律效率的评价模型之中;法律实施成本包括脱序成本、第二类摩擦成本及失益成本。对于法律收益,提出以法律目标为指引的确定方法。本文同时给出每一类法律成本及收益的具体测度方案,并构建出法律效率量化的理论框架,最终通过森林采伐限额管理制度验证了该理论框架的可操作性,从而使得法律效率评价成为可能。

关键词:法律效率;法律成本;法律收益;理论框架;森林采伐限额管理制度

中图分类号:DF41

文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2016.03.08

一、问题提出:法律效率的测算框架

正义和效率孰是法律评价的更优标准在学界存在广泛争议,但不可否认的是,正义往往有着一张普洛透斯似的脸[1],且时常牵涉到伦理、哲学,以此获得的结论往往主观色彩较强[2],而效率则为法律评价提供了较为客观和现实的工具与手段[3]。因此,法律效率不仅成为理论关注的重点,实务界也早已将法律效率纳入具体法律或公共政策的评价体系之中,成为实践履行的对象[4]48-56。但由于现有文献学界热衷于探讨法律效率与法律效益的区别,如胡卫星认为,法律效率是指法律调整实现立法者目标的程度,而法律效益则指法律收益的预期结果与意外结果的比较。(参见:胡卫星.论法律效率[J].中国法学,1992(3):99-104.)然而,郭道晖指出,达到立法目的即可全部或部分实现法律效益,但法律效率还需要考虑法律成本。(参见:郭道晖.立法的效益和效率[J].法学研究,1996(2):57-66.)危怀安则认为,法律效益是法律收益与法律成本之差,而法律效率则为法律收益与法律成本之比。(参见:危怀安.论“法律效率”与“法律效益”的规范运用[J].华中科技大学学报:人文社会科学版,2002(6):47-51.)

对法律效率的探讨往往集中于法律效率的概念[5-7]、性质[8]、特点[9]及其实现路径[10]等方面,忽视了对法律效率分析框架构建的研究。因此,已有研究虽对认识法律效率本身贡献了重要的积极意义,却很难为具体法律制度的评价提供一个可资借鉴的理论和实践分析框架。

鉴于此,本文将围绕如何构建法律效率评价框架的问题展开讨论,以期为深化法律效率测度的理论研究和推进具体政策评价实践提供帮助。具体内容安排如下:在第二部分,因为法律效率评价标准的确定是构建法律效率量化框架的前提与关键,所以在评述现有文献的基础上,展开对法律效率测算标准的探讨,并指出法律成本收益标准的有效性。在第三部分,从法律成本和法律收益的细分角度,详细论述法律效率测算的分析框架。在第四部分,选择森林采伐限额管理制度效率评价作为框架应用的实例,这主要是出于两方面的考虑:首先,因为森林资源管理制度不同于一般的制度政策,其不仅仅关乎生态价值,同样关乎着农户的林业收入,该制度的效率评价在实践中具有典型的制度复杂性,以此作为应用实例更能论证出本文框架在具体实践中的理论价值和普适性;其次,完善森林采伐限额管理制度是应对气候变化的必要手段,也是实现生态文明、建设美丽中国的题中之意,因此具有很强的现实意义。最后一部分为文章的简要结论和政策启示。

二、法律效率评价标准应该是什么:基于文献的评述

学界对法律效率评价标准的研究集中在帕累托改进及卡尔多—希克斯效率标准的比较上[11],但帕累托改进和卡尔多—希克斯效率标准在本质上均是对法律成本收益的比较,而法律成本收益分析仅是众多法律效率评价标准之一。事实上,只有对各评价标准进行全面且客观的评述,才能得出有说服力的法律效率评价标准。但在此之前必须对一种观点——法律效率评价没有意义——进行回应,因为本文的所有研究均建立在法律效率评价是必要的这一理论假设之上。持法律效率评价无意义观点的多为奥地利学派,他们以英美习惯法为论证依据[12],坚信有效的法律制度是由行为个体在完全无意识情况下追求自己的私利而自发演化形成的,因此,法律制度本身并无目的性。基于此,对法律实施所带来的结果进行评价也无意义。但事实上,对历史上多数法律制度进行考证后可以发现,多数法律制度并不是自发形成的,而是多个利益相关者集体行动选择的结果[13-14],就算是英美地区习惯法的形成也有意无意地融入了法官及控辩双方律师等人的建构意识。另外,若坚持法律是自发演化形成的观点,则不得不接受法律制度可以自我实施这一认识。但事实上,由于“囚徒困境”和“公地悲剧”现象的广泛存在,法律制度的自我实施难以实现。尽管重复博弈有可能使人们走出合作的困境,从而解决“囚徒困境”等问题,但是,现代社会的高分工程度却使得以共同知识、博弈的稳定性及无限博弈等条件为前提的重复博弈难以实现,而且“冷酷策略”

“冷酷策略”是指在首次博弈采取合作后,若观察到任何人在任一次博弈过程中采取了不合作行动,则永远不再进行合作,否则合作继续。的成本十分高昂。即使是在道德、宗教等非正式制度中,也可能遇到与正式法律制度完全一样的强制性和限制性[15]。正是基于以上考虑,我们认为奥地利学派基于自发演化理论而认为法律效率评价无意义的观点难以成立。

学界因所持方法论的差异而对法律效率评价标准形成了四种不同的观点,即帕累托效率标准、适应性效率标准、法律成本收益标准以及一致性原则标准。

(一)帕累托效率标准:循环论证的疑问

演绎主义方法论者认为,法律效率评价必须建立在一个先验的理论基础上,即在一定的假设前提下,通过严密的逻辑数学推演获得一个独立于客观事实的经济原则。由此可见,帕累托最优原则确实符合这样的标准,因为在经典微观经济学理论中,帕累托最优原则是独立于经济主体的价值理念,也独立于法律制度本身,故属于超然的客观存在。也正因为它的这种“超然地位”,众多学者将其作为法律效率评价的最终标准。但事实上,由于帕累托最优原则属于静态评价,给定任何一个资源配置情况或给定一种法律制度,总能产生某种帕累托最优的局面[16-18],于是,此时不得不引入其他判断标准进一步对帕累托最优集内的各个元素进行比较。姚洋教授以张五常教授的经济管制研究证实了上述观点:在计划经济体制下,“由于租的存在,市场交易不可能达到自动出清的状态,于是就有了排队现象,而排在最后的一个人所花的成本就是租的大小”,此时租值耗散产生,但“租值耗散的结果是配给市场,因此达到了帕累托式的均衡,因为此时已经没有人再愿意去排队,而由此所产生的社会分配也不存在无伤害的改进”[19]56-57。基于此,布罗姆利教授认为,将帕累托最优原则作为法律效率的评价标准是一种循环论证,或者称之为同义反复[13]。

(二)适应性效率标准:操作性问题的疑问

诺斯或许正是因为认识到帕累托最优标准存在的缺陷,便在其研究的后期提出了适应性效率的概念,其认为配置效率帕累托最优实际上就是配置效率达到最优的状态。是一套给定法律制度下的静态概念,而持续良好经济运行的关键则是要有一个灵活的制度机制,它能够根据技术的发展、人口的变化以及制度的震荡来进行调整[20],即“长期增长的关键不是资源配置的效率,而是适应性效率”[21]。遗憾的是,诺斯并没有给出适应性效率的标准定义,而只给出一个轮廓性的说明:“适应性效率需要一种制度结构,这种制度结构在面对不确定性时,将会灵活地尝试各种选择,以处理随着时间的推移不断出现的新问题。”[22]由此可见,诺斯所强调的适应性效率是指法律制度对不确定性环境的适应性程度,法律制度越能适应不确定性环境,就越能刺激经济的增长。换言之,诺斯实际上是将法律对客观环境的协调度作为法律效率的评价标准需要说明的是,在诺斯的制度变迁模型中,法律制度之所以能够适应不确定的环境,是因为个体的心智模式具有灵活性。(参见:道格拉斯·诺思.理解经济变迁过程[M].钟正生,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2008.)。然而,正如李怀教授所指出的那样,“适应性效率纯属一种主观感受上的经验范围,客观上难以进行数量描述,因而除了在该制度约束下的行为主体能够直接体验到适应性效率之外,外部观察者通常无法直接把握”,因此对于外部观察者来说,要想进一步判断制度好坏,则“可以对一项制度约束下的人或组织的产出结果进行观察,再通过比较来发现该制度的资源配置效率如何。这就是说,法律适应性效率最终还是要体现在资源的配置效率上”[23]。由于适应性效率评价标准的可操作性不强,逻辑实证主义方法论者更强调从资源配置的实际结果来评价法律效率。新制度经济学的大多数学者持该种观点,只是对于实际结果的外延和内涵并未形成统一认识。

(三)成本收益标准的选择:新制度经济学的启示

科斯定理指出,在交易费用为正的情况下,产权的界定对资源配置将产生重要影响,也就是说,交易费用是法律效率评价的重要基准。由此可见,科斯所提出的交易费用标准更重视法律成本,而对法律收益并不是很关心。对此可能存在的合理解释是:在既定法律制度下,每个行为个体(交易者)受到等量约束,因此,法律提供给每个交易者的效用基本可以看作是等价的[24]272,此时效率评价仅从成本角度进行即可,这一点在“卡—梅框架”中得到了进一步体现。卡拉布雷西和梅拉米德将法律成本进一步分解为管理成本、敲竹杠(交易成本)及搭便车(外部成本)等[25]。然而,在现实社会中,法律制度对于行为个体而言并非均是等价的,尤其在非意思自治领域更是如此。譬如森林采伐限额管理制度对林地拥有者和非林地拥有者的约束并不一样,因此他们对于森林的效用函数也有所差异。基于此,林毅夫教授引入新古典经济学对效率的评价方法,进一步扩充交易费用标准,认为法律效率的计算“应包括费用和效益”两个部分,其中费用部分不仅包括新古典经济学所考虑的生产费用,还应包括交易费用,具体指“制度安排费用中的组织费用、维持费用以及强制执行这种特殊制度安排所包含的规则费用”。同时,林毅夫教授还提出评价法律制度是否效的两种具体方法:其一,假定法律所提供的服务或实现的功能既定,则费用较低的制度是更有效的制度;其二,假定法律选择的费用为给定,那么能够提供更多服务或实现更多功能的法律制度是更有效的法律[26]。事实上,在现实社会中为解决某一问题而作出的法权配置往往是唯一的,因此无法作出法律效率的横向比较,可见,林毅夫教授提出的方法可操作性较弱。布罗姆利以制度变迁为视角,提出法律效率的纵向评价标准,即判断出“变迁的潜在收益是否能够补偿那些源于这种变迁的损失”。如果补偿是有可能的,“即使它没有实际发生,并且如果在给受到损失者进行了假想上的补偿后潜在收益还有剩余”,则“变迁就满足潜在的帕累托改进的前提”。其数学公式为PVNBD>C0-PVNBS+TC,其中,PVNBD为潜在受益者可获得的收益现值,C0为制度变迁过程中利益相关者需要承担的创新初始损失总额,PVNBS为损失者在制度创新后可能获得的利益增加额,C0-PVNBS即为利益相关者的净损失总额,TC为交易成本。将公式稍加整理即为PVNBD+PVNBS>C0+TC,其经济学含义是法律的总产出大于法律制定和实施过程中的损失总额与交易成本之和时,该法律即是有效率的[13]93-95。

基于上述分析,尽管布罗姆利和林毅夫在法律效率评价的视角方面存在差异,但本质上均认为当法律收益高于法律成本时,即可判断该法律是有效的。换言之,二者在本质上是认可卡尔多—希克斯效率标准的,因为他们笔下的法律成本包括因法律实施而造成的部分人利益的损失,即实施成本中的损益成本。而且,比卡尔多—希克斯效率标准更进一步的是,他们同时考虑了法律制定及实施过程中的其他成本。然而,该种评价标准也同样受到众多学者的批评,理由主要有两个:其一是成本效用评价标准可能仅是一种循环论证[27],这是因为现有的制度结构已然在不同主体间对未来成本和收益进行了确定和分割,成本和收益是现有制度结构的函数,因此,用法律成本与效用结果来评价现有的法律效率,与帕累托最优原则一样均属于循环论证。但该理由很难成立,因为尽管现有制度结构确定了谁拥有权利,谁承担成本,但这并不意味着这些成本收益必然按照预先设定的制度目标发展。换言之,由于社会发展中不确定因素广泛存在,因此很难确定法律制度是否会按照其预期的既定路线实施,基于此,对制度实施后的成本收益结果进行评价,并不是对制度已确定的权利成本函数的“同义反复”,而是对它的进一步检验。其二是基于个体主义立场,认为阿罗定理不可能存在,社会总体效用无法加总[28],因此,加总每个个体分享的法律收益为社会总法律收益时,也将因为计量问题而不具有可操作性。然而,社会总体效用无法加总的观点是建立在序数偏好的基础上的,事实上,任何涉及在人口中进行比较和取舍的决策多数都以基数偏好为信息基[19]297,即使在价值观更加多元化的当今社会,人们总能对同一件事物作出喜欢或厌恶反应,并在心目中对喜欢或厌恶程度作出大致的评判,而且这种喜欢或厌恶在人与人之间是可比的。黄有光教授认为,此种能力是上帝对所有人的恩赐,而否定其存在的“只不过是被序数主义洗过脑的经济学家对自身这种能力的视而不见”[29]。经济学中支付意愿法的出现和广泛运用又使得这种大致的评判变得货币化及明确化。布罗姆利已然认识到这一点,因此,运用制度变迁中潜在利益获得者的WTA即接受补偿意愿来替代PVNBD,用潜在利益获得者的WTP即支付补偿意愿来替代PVNBS,从而解决了产出测度的困难问题。由此可见,对法律成本收益评价标准的批判难以成立。

(四)一致性原则标准:主观判断的疑问

在将法律成本收益作为法律效率的最终评价标准之前,仍需要对一种较为重要的观点——一致性原则——进行评述。持该种观点的主要是主观主义方法论者,他们坚信法律效率的评价标准只能从行为主体的主观认识出发,只要法律制定和实施过程是平等和自由的,制度下的行为人可以按照各自的意愿达成协议,此时法律即是有效率的。布坎南教授是该种观点的极力支持者,其认为,“只要交易是公开的”,且“没有发现强制欺骗,并在这种交易上达成一致协议”, “该状态即属于有效的”。换言之,只要交易者“一致性”地同意某项法律制度,那么,不管该法律制度能否取得经济绩效,都应该选择这项法律制度[30]。由此可见,布坎南教授在对法律效率进行评价时,实际上强调交易的过程、行为主体的主观感受及行为选择自由。然而,这种主观判断往往会使那些遭受绝大多数人反对但客观上能带来正净收益的法律被认定为无效率并被废止。表面上虽然经过绝大多数人同意,实际上掉入了“一致性同意陷阱”,且具有更低的净收益率的法律制度却一直予以执行[31]。质言之,这种强调交易过程及交易主体主观感受的效率评价方法往往会造成评价的随意性及主观性。另外,一致性同意原则在很大程度上意味着每个人在现有的法权配置条件下,都能最大化自己的利益且无人愿意改变这一现状,即符合帕累托最优原则。故一致性原则在某种程度上可等价于帕累托最优原则,但正如上文所述,帕累托最优原则存在循环论证问题。

综上所述,法律成本收益分析能够为我们提供一个客观且具有可操作性的法律效率评价标准。那么,法律成本和法律收益的内涵和外延应该是什么?实际上,只有对法律成本和收益的概念进行明确界定,才能最终提出法律效率的评价体系框架,进而为部门法的法律效率实证分析提供理论依据。

三、法律效率评价的理论框架构建:成本收益效率标准的进一步分析

(一)法律成本构成与量化:制定成本与实施成本

20世纪90年代,中国正处于体制改革的关键时期,为了能给改革提供理论依据,学界对法律成本与收益尤其是法律制度的改革成本进行了较为深入的探讨。有学者根据改革过程,将其分为“准备阶段成本”、“过渡阶段成本”及“完善阶段成本”等[32],但这种细分无法清晰地掌握改革成本的内涵,因此,可按成本发生的原因及特点,将其分为“实施成本”与“摩擦成本”。樊纲教授将实施成本定义为:“制度变迁过程开始之后一切由信息、知识不完全和制度预期不稳定所造成的经济效率损失。”它强调的是:“在新旧体制之下,信息相互冲突、人们不适应新体制、缺乏有关新体制的知识等原因所造成的经济生活中更大的紊乱。”由此可见,樊纲教授所提的“实施成本”实际上是指法律制度实施过程中,行为主体因不能完全适应新的法律制度而造成的失序成本。但事实上,实施成本这一概念更易让人理解为制度实施过程中造成的损失及所承担的成本,因此将“樊式实施成本”界定为失序成本更恰当。樊纲教授认为的摩擦成本是指“因社会上某些利益集团对改革的抵触和反对所引起的经济损失”[33],它既可以发生在制度制定过程之中,也可出现在制度实施之后的初期。

综上可见,这一时期的研究更加关注改革过程中的冲突等问题,因此并没有完全勾勒清楚法律成本的外延。事实上,以法律成本的概念为突破口,能够帮助我们厘清法律成本的具体构成。从法律制度的周期来看,法律成本实际上是指法律在制定、实施过程中所需要承担的各项费用以及造成的各种损失

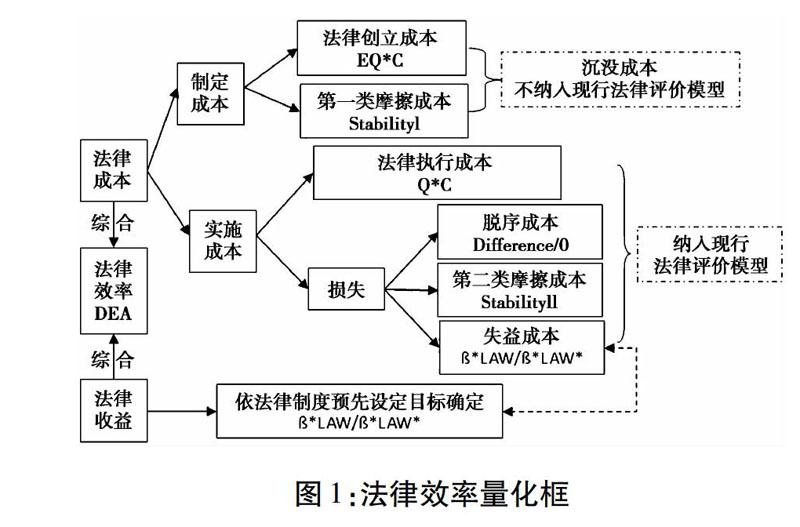

尽管法律的生命周期应包括法律的制定、实施及消灭等过程,但由于本文量化法律效率的目的在于评价现存法律的优劣,以便对其采取进一步的完善或取消等措施,因此,法律成本的定义不包括法律所承担的费用和损失。。这里的费用主要是指法律自身在制定和实施过程不得不承担的人力、物力或财力支出;损失则指法律在制定和实施过程中对行为主体或社会造成的利益减少。需要强调的是,这里的损失不仅应包括法律存在而造成的经济上的损失,还应当包括诸如社会成员的抱怨、消极怠工、社会动乱、战争等造成的社会成员福利损失[34]。这主要是因为仅以经济、财富作为法律评价的标准,常常会导致人类基本人权被忽视关于法律评价不应该只包含经济或财富的原因,会在法律收益部分进行详细阐述。通过法律成本概念的界定,我们可以将法律成本进行第一层级的分解,即法律制定成本及法律实施成本(见图1)。

1.法律制定成本

法律制定成本是指法律制度在制定过程中所造成的损失和承担的费用,具体应包括创立成本和第一类摩擦成本(见图1)。

(1)法律制定成本的分解:创立成本与第一类摩擦成本

张旭昆教授对法律制定成本的具体构成进行了详尽而有价值的探讨,其认为制定成本应当包括创立成本、脱序成本、失益成本及适应成本[35]。其中,创立成本是指狭义上的制定成本,即法律制定所需要花费的人力、物力及财力等,该成本应该是每一具体制度在制定过程中都会涉及的。脱序成本是指新旧制度交替之后,社会中出现的无序及无序状态所导致的行为主体不便以及其所造成的损失。适应成本是指行为主体为适应新的法律制度而支付的额外费用。对比脱序成本与适应成本的概念可知,前者的外延能够包含后者,且接近樊纲教授提出的“实施成本”。失益成本是指与原有法权配置相比,在新法权配置条件下个人可能失去的某些净收益。通过对脱序成本、适应成本及失益成本进行解释可发现,这三种成本实际上发生在法律制度实施过程之中,而张旭昆教授之所以将其归入法律制定成本,是因为在他看来,法律制定过程实际上也是改变原有法律制度体系的过程,即法律制定成本又可称作“改制成本”。因此,在改制成本中囊括脱序、失益及适应成本无可厚非,但对具体法律制度进行评价时,“法律制定”这个概念通常应理解为单个法律的制定。此时,制定成本不可能涵盖新法制定后才会出现的脱序、失益及适应成本。但需要注意的是,在非帕累托改进式的新法创立过程中,由于必然会有部分既得利益者预期其利益受损,因此,易产生某些利益集团对新法制定的抵触和反对现象,进而造成某种损失,这种损失实际上就是樊纲教授所提及的“摩擦成本”。由于其出现在制度生命周期的第一阶段,故本文称之为“第一类摩擦成本”。综上,可将法律成本在制定阶段进行第二层级的分解,包括创立成本,即狭义的制定成本及第一类摩擦成本。

(2)法律制定成本细分的测度

如上所说,创立成本就是法律制定过程中的各种消耗,因此,该成本的量化可以根据制定的程序及人员数量进行确定。其中,“程序”这一指标主要是判断法律制定过程中的博弈次数,记做n,n值越大,创立成本越大。考察“人员数量”的目的在于确定每次博弈过程所需要支付的人员成本,具体以人员的工资度量,记作Qe*Ce,其中Qe是指每次博弈的人员总数,Ce是指平均工资,因此,创立成本即为∑n1Qe*Ce。需要说明的是,当评价对象为相关政策(如某县市“林改”政策)时,创立成本可以忽略不计,这是因为政策往往没有严格的立法程序,只是相应的部门领导或多个负责人商议的结果,且政策文件中的内容很多是直接引用上级部门的文件规定,可见,政策的创立成本微乎其微。对于第一类摩擦成本的量化十分困难,甚至是不可能的,但是第一类摩擦成本产生的直接原因是新旧法律更替所造成的社会动荡,因此,可以用“社会稳定度”来间接表示其大小,记作stability I,譬如法律制定过程中的游行示威、罢工次数以及因新法即将出台而导致经济效率降低等。需要强调的是,这里的示威游行及经济效率降低必须是因新法即将出台而导致的,即应保证因果性。

值得进一步说明的是,尽管从逻辑严密度来说,法律成本当然应包括法律制定成本,但对现行法律进行评价时,我们不应当将法律制定成本纳入法律评价模型之中,这是因为对现行法律制度进行评价的根本目的在于发现现行法律存在的不足,为修改旧法或出台新法提供依据,而此时现行法律的制定成本已然成为沉没成本,我们无力改变其大小。但对于即将出台的新法,由于其制定成本还未发生,故应将其纳入该新法的评价模型之中。

2.法律实施成本

(1)法律实施成本的分解:执行成本、脱序成本、第二类摩擦成本和失益成本

法律实施成本是指法律颁布以后,在实施过程中所承担的各项费用以及因此造成的行为主体或社会的损失。从本文界定的概念来看,法律实施成本可以分解为执行成本及相应损失。其中,执行成本是指为保证法律的实施而不得不支付的人力、财力与物力。譬如为了保障森林采伐限额管理制度的顺利执行,需要各级林业主管部门的森林资源管理人员,特别是基层林业站工作人员的监督。相应损失又可因为损失原因的不同进一步分为脱序成本根据张旭昆教授对脱序成本及适应成本的定义可发现,脱序成本实际上能够包含适应成本的概念,因此本文只选取脱序成本。、第二类摩擦成本及失益成本。其中第二类摩擦成本是指在法律制度生命周期的第二阶段,即法律实施过程中某些利益集团对改革的抵触和反对所引起的经济损失。这里有必要对第二类摩擦成本及脱序成本进行区分,脱序成本是新旧法交替过程中,由于信息不对称等原因造成的社会自发的一种经济损失或福利的降低,但第二类摩擦成本则是因相关利益集团的既得利益受到威胁而人为引起的某种损失。

对于失益成本,很多学者将其等价为法律实施的机会成本,但事实上机会成本的外延要大于失益成本。法律实施过程的机会成本存在两种类型:一类是与原有的法律相比,行为主体或社会因现有法权配置所造成的收益减少,这一类机会成本实际上就是失益成本;另一类是与其他未被选中的法律方案相比,现有法律制度可能造成的行为主体或社会收益的减少。但正如汪丁丁教授所言,这类机会成本的计算需要民众对各项备选法律方案均有清晰、准确的认识,但事实上这根本无法做到[36]。那么失益成本的范围应如何确定。换言之,应该涉及哪些主体的失益成本?此时有益的做法是找出该法律制度下的利益相关者,再结合已有对不同利益者的损益研究或结合现实的实际状况,初步判定哪些主体的利益受损。另外需要强调的是,失益成本是一个相对概念,若我们对某一个利益相关者的收入或福利进行估算后发现该法律制度并未对利益相关者的收入造成损失,收入反而有所增加,则在法律效率的综合测算中应将其作为法律收益的评价指标。

(2)法律实施成本细分的测度

执行成本的量化可以以投入工作人员的总工资额替代,记作Qk*Ck,其中Qk是指为维持某法律而投入的人员总数,Ck是指人员工资。对脱序成本进行度量的难度很大,如果新旧法律的内容变化并不是很大,则这项成本可忽略不计,即记作0。若新旧法律的内容变化很大,甚至是根本性的,则必须将该项成本纳入制度评价模型之中,此时我们可以用“新旧法的差异程度”来间接度量这类成本,记作difference。但同时需要注意的是,随着新法实施的时间不断延长,由于人们逐渐适应并接受新法,脱序成本必然趋向于0。事实上,当脱序成本一旦约等于0时,该成本也就变为沉没成本,因为此时我们无力再改变它的大小。故在对一项实施较长时间的法律制度进行评价时,也可将这类成本看作0。对于第二类摩擦成本的测度仍可采用“社会稳定性”这一指标,记住stability II。

测度失益成本的最大难度在于如何将收益损失中的非法律因素予以剥离,质言之,尽管我们能容易地观测到法律实施前后的某行为主体或社会整体的收益情况,但是这种收益的变化并非均是因现行法律的实施造成的,因此将其他因素剥离是测度失益成本的关键。为此,本文采取两种方式进行:一是在理论模型分析的基础上,试图控制住重要的影响因素,通过构建计量模型的方法测度出失益成本,例如,可构建计量模型Ci=α+βLAW+λiZi+ε,其中C为新旧法更替下总的损失成本,LAW为新法,Z为通过理论模型所控制的其他能够影响收益损失的变量。通过OLS等合适的估计方法即可将参数SymbolbA@ 估计出来,该值意味着在其他条件不变的情况下,现行法律的单位变化对于总损失额的影响程度,因此,失益成本即等于β*LAW。但该种方法存在一些不足,由于理论模型的限制,我们不可能完全控制住影响收益损失的因素,依计量经济学理论,一旦某个重要变量没有控制住就会自动进入扰动项中,当其与解释变量LAW相关时就会造成模型估计结果有偏,即β*LAW可能大于或小于真实的失益成本值。因此我们介绍第二个方法,即工具变量法,其本质是将内生变量LAW分成两个部分:一个与扰动项相关,另一个与扰动项不相关。我们运用与扰动项不相关的那个部分代替LAW可得到一致估计,此时与扰动项不相关的部分还需要与LAW具有相关性,即要保证工具变量的相关性。此时,我们需要构建两个回归模型:LAW=π0+π1IV+πiZi+υ及Ci=α+βLAW*+λiZi+ε,其中IV是工具变量,而第一个计量模型的目的是为了估计出与残差项不相关的拟合值LAW*,带入第二个回归模型中运用2SLS可以得到一致性估计,故此时的失益成本为β*LAW*[37]。

(二)法律收益的构成与量化

1.法律收益的构成:依法律制定目标确定

较之于法律成本,法律收益的研究相对较少。波斯纳曾对法律收益的概念作出明确界定:通过法律对权利、义务、责任的确认分配、救济,促进实现社会资源的最佳配置,满足法律主体的最大需要和利益,并促使社会公共生活更富效率的法律观念和法律原则的总和[4]48-56。从此概念出发,我们可以发现波斯纳所认为的法律收益应该包括三个方面:其一是资源配置方面的优化;其二是法律主体福利的提高;其三是社会整体效率的提高。由此可见,与新制度经济学派一样,对于法律收益,波斯纳更关心的是社会或个人经济福利的增减。那么,法律收益中是否仅应该包括经济绩效?如果答案是否定的,为什么新制度经济学派更关心的是经济绩效?对于这两个问题的回答,有益于认识法律收益的内涵与外延。

在诺斯看来,法律制度是否有效率应看其是否能“将个体的努力引导到私人收益接近社会收益的活动上去”[38]。换言之,当私人收益小于社会收益,正外部性活动供给不足,社会福利无法达到最优局面时,有效的法律制度就应该是增强社会的最大产出,而无效的法律制度即是阻碍社会经济发展的制度。可见,诺斯更关注的是经济绩效。但事实上,若在法律收益中仅考虑经济绩效,至少存在以下两个方面的问题:其一,对经济绩效的过分关注,往往会使我们忽视一些基本权利及生活质量中的其他重要因素,譬如公平、正义等[19]61-62 。Meyer、Fogel等教授通过对美国南方奴隶制的历史计量发现,南方奴隶制并非是无效率的制度,甚至较之北方工厂制往往有更高效率,而美国当时放弃南方奴隶制的根本原因是基于人权的考虑。其二,并不是所有法律制度均以经济增加作为其政策目标,尤其是在环境生态领域,其制度目标往往和经济发展相矛盾。以森林采伐限额管理制度为例,该制度是国家为保障森林资源的永续增加及森林生态环境而对经营者采伐行为实施的一种限制,这种限制在一定程度上影响了经营者的营林热情,对林业生产总值的增长起到了阻碍作用。但如果该制度能够实现其既定目标,因其改善了森林生态环境,故可认为森林采伐限额管理制度的制度收益为正。由此可见,法律收益中不能仅考虑经济绩效,而应将公平、正义、环境(权)等自然法理念包含在内,换言之,公平、正义等自然法理念实际上内生于法律收益及法律效率之中[24]339。

新制度经济学的大家们之所以有意或无意地忽略除经济绩效以外的其他制度收益,可能存在的合理解释有两个:第一,经济学分析工具的局限性。经济学属于一门选择决策科学,尽管现有的数学方法可以处理多目标的最优解问题,但是除经济绩效以外的其他收益难以量化,而且当引入其他法律收益时,经济学家们不得不对这些收益集设定权重,然而,权重设定往往会陷入准确性与否的无限争论中。但事实上,随着经济学科的不断发展,尤其是支付意愿法的出现,使得一些非经济绩效因素也可以进行货币化,这就在一定程度上解决了测度难题

还有学者提出用成本有效性或有效程度作为衡量制度收益的标准,即影子价格法。该方法的实质是以付出的各种资源耗费来测度法律收益。换言之,对一个不易量化的法律收益,只需要计算能达到同一目标的各种法律方案的成本即可。该方法以为了获得该收益的成本作为影子价格来度量法律收益,虽然可解决法律收益测度的难题,但又造成法律效率评价标准落入法律成本单个指标的困境,因此并不能从根本上解决问题。。同时,管理科学的不断发展又使得确定权重的方法不断趋于完善。第二,非经济指标是经济增长的必然结果,因此,只关注经济增长就可能不够,应当认识到一些非经济绩效因素会对经济绩效产生重大影响。例如,若只关心经济发展而忽视环境质量,环境问题必然会造成经济发展的停滞,环境库兹涅斯曲线已证明这一点。

法律收益究竟应包括哪些内容,换言之,法律收益的构成范围是什么?钱弘道认为,法律收益应包含经济收益、政治收益、社会收益、伦理收益等,其中经济收益较易量化,一般采用定量分析即可。社会收益、政治收益等量化难度较大,但可通过社会秩序、民主制度、法律意识、精神文明建设等社会诸方面进行间接考核,主要用定性并辅之以一定限度的定量分析进行测度[39]。钱教授虽然分析出社会领域下几乎所有的法律收益类型,并给出各自的测度建议,但由于其并未给出取舍这些法律收益的准则,因此对分析具体法律制度并无太多帮助。实际上,我们可以以法律预先设定的目标为指引来确定法律收益的范围,这样做至少有以下两点好处:其一,评价法律的目的在于改革和完善现有法律制度,以法律目标为指引能够判断出现有的法律制度能否实现预期目标,从而为修改法律提供实证依据。如果在法律收益评价体系中附之许多目标以外的其他收益指标,实质上是让一个单独法律制度承载了其不应当承担的责任,以此为依据调整现有的法律可能会因其他收益指标与制度目标相冲突而导致法律效率变得更加低下。其二,由于人的认识能力有限,我们不可能对法律制度所涉及的所有收益进行考察,以目标为指引本身就是有效率的做法。

2.法律收益的测度

如上所说,法律收益的具体构成应由法律预先设定的目标来确定,当法律按既定目标实施时,法律收益即为正值,但如果法律实施违背了既定目标,那么法律收益则为负值,此时该法律收益实际上应属于失益成本,故在法律效率的综合测算过程中应该将其作为法律成本的评价指标。由此可见,失益成本与法律收益之间的界限是相对的,它取决于法律运行是否沿着既定目标进行。此外,对于法律收益的测度依然涉及因果性的问题,即法律的收益并不等同于法律收益。换言之,新法实施以后造成某主体的某种收入或福利的增加可能是由其他因素造成的,并不是源于新法的实施,因此,此时仍然需要引入相应的计量模型,将非法律影响因素予以排除。具体做法可参见法律成本的测度方法,可得法律收益为βbLAW及βbLAW*,前者为不考虑法律制度内生性时的估计结果,后者则考虑内生性问题,运用工具变量法测算出法律制度收益的无偏估计。

(三)法律效率:基于成本与收益综合测算

在构建出法律成本和法律收益的具体构成并对其进行测度后,我们构建出以下法律效率的量化框架(见图1)。然而,依该框架对法律效率进行综合测算前,有必要进一步强调以下几点:第一,在对现行的法律制度进行评价时,法律制定成本已成为沉没成本,因此不应该再纳入评价模型之中,但评价对象为即将出台的新法,则评价模型中应该考虑制定成本;第二,失益成本与法律收益均为相对概念,二者在一定条件下可以相互转化。因此,对于失益成本,首先应根据理论分析和现实状况对法律制度中的利益相关者的利益损失作出预判,并通过计量模型测算出结果,若结果为负,则最终确定为失益成本,若结果为正,则纳入法律收益的评价指标中。对于法律收益,首先应该根据法律预先设定的目标确定出法律收益的初步评价指标,并通过计量模型测算出结果,若结果为正,则为法律收益,否则归入失益成本的评价指标中。

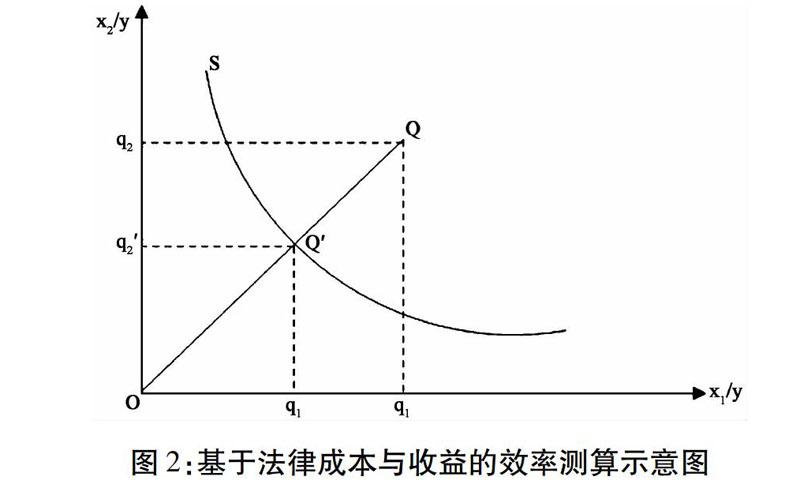

此处采用数据包络分析模型(DEA)对法律效率进行综合测算,其原因在于:首先,我们在对法律成本及收益的具体构成进行测算时采用了不同的方法,所得成本收益的量纲也有所差异,因此无法直接运用该结果计算出法律成本收益比,并对法律效率进行综合比较。DEA模型无须对法律成本收益进行直接综合,各决策单元根据研究对象的差异,制度效率中的决策单位可以是各个国家,如LLSV对世界各国金融法效率的研究,也可以是各个省级政府,如Lin对中国各个省级政府农地家庭承包经营制度效率的研究,也可以是县市政府,如何文剑等对中国“林改”政策效率的研究。(参见:LLSV. Law and Finance[J]. The Journal of Political Economy,1998,106:1131-1150; Justin Yifu Lin. Rural Reforms and Agricultural Growth in China[J]. The American Economic Review,1992,82(1):34-51;何文剑,张红霄,汪海燕. 林权改革、林权结构与农户采伐行为[J]. 中国农村经济,2014(7):81-96.)的最优效率指标与法律成本收益指标值的量纲选取无关,因此选用DEA模型是合适的[40-42]。其次,上文构建出的法律效率量化框架拥有多项法律成本及收益指标,若按照传统法律效率的评价方法,则不得不对各项成本或收益指标进行权重确定。但是,如何设定权重争议较大,DEA模型无须设定权重假设,而是以决策单元输入输出的数据求得最优权重,从而排除了更多主观因素。最后,DEA模型可以测算出各个决策单元在不同时期的相对法律效率值,这为法律效率在不同决策单位的横向以及同一决策单位在不同时间段的纵向差异比较提供了可能,进而可以为法律制度的修订提供更为丰富的实证依据。

图1:法律效率量化框

以下运用几何模型以法律成本为导向对数据包络分析模型测算法律效率的原理进行阐述,如图2所示,其中,x1、x2、y分别表示法律制定成本、法律实施成本和法律收益为了分析的简化,此处并没有对制度的制定成本、实施成本和制度收益进行各自的细分,而是假设均可以一个综合表示,但并不会影响所要表达的最终结论。,以单位法律收益的x1成本数量作为横坐标(x1/y),以单位法律收益的x2成本数量作为纵坐标(x2/y)。SS’曲线此时就类似于生产理论中的等产量曲线(生产前沿线),表示产生单位法律收益,两类成本组合有不同的轨迹,故法律效率越高,凸向原点的SS’曲线越向左下角偏移。以Q点为例,Q点(q1,q2)与坐标原点O(0,0)的连线与SS’曲线相交于Q’点(q1’,q2’),即Q’点为Q点在前沿上的投影。Q点与处于前沿曲线上的Q’相比,其每获得一单位的制度收益需要多付出的两种法律成本分别为q1-q1’和q2-q2’,多付出的成本比例分别为(q1-q1’)/ q1和(q2-q2’)/ q2,有效付出的成本比例为1-(q1-q1’)/ q1= q1’/ q1和1-(q2-q2’)/ q2= q2’/ q2。由此,根据几何定理可知,Q的效率值就可表示为线段OQ’与线段OQ长度的比值。那么,我们就可以从这种思路出发,在测度出法律制定成本、实施成本和法律收益之后,构造拟合出生产前沿曲线,并同时以某一时点法律成本收益在坐标中的位置,偏离本身在生产最前沿上映射点的距离幅度,测算法律效率。偏离幅度越大,效率损失的程度也就越大。下面,将通过一个具体的实例对上述理论框架进行论证。

四、法律效率评价框架的应用:森林采伐限额管理制度效率评价框架构建

为验证法律效率框架的可操作性,此处我们选择《森林法》中的森林采伐限额管理制度进行实证说明,选择该制度是基于以下两点原因:首先,森林采伐限额管理制度不仅关系到中国的森林生态安全,而且关系到中国整个林木市场的供给,更为关键的是还牵扯着山区农户的福祉,这就使得该制度的效率评价在实践中具有典型的制度复杂性,以此作为框架的应用实例更能论证出本文框架在具体实践中的理论价值和普适性;其次,以减少森林资源破坏、实现资源永续增长为目标的森林采伐限额管理制度已经在国家发布的《应对气候变化林业行动计划》及《林业应对气候变化“十二五”行动要点》等政策文件中成为我国应对全球气候变暖的重要手段[43-44]。同时,十八届三中全会又明确提出通过健全包括森林采伐限额管理制度在内的自然资源资产产权制度和用途管制制度来实现生态文明建设及美丽中国的目标。由此可见,对现行森林采伐限额管理制度进行效率评价就具有重要的现实意义气候学研究表明,人类活动尤其是大面积的森林采伐及毁林行为所造成的温室气体显著增加是气候变暖的重要原因,因此减少森林资源破坏并增加造林及森林管理活动,是缓解气候变暖的有效途径。(参见:William F. Ruddiman.The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago[J].Climatic Change,2003,61(3):261-293;S. Fan, M. Gloor, J. Mahlman, et al. A Large Terrestrial Carbon Sink in North America Implied and Oceanic Carbon Dioxide Data and Models[J]. Science,1998,282:442-446;Liu Dachang. Tenure and Management of Non-state Forests in China since 1950:A Historical Review[J]. Environmental History, 2001,6(2):239-263.)。

需要特别说明的是,由于森林资源数据及森林采伐限额管理制度的制度文本可得性问题,采伐限额管理制度效率量化研究样本主要来自于省级数据,具体包括各省各时期森林资源二类清查结果、各省各时期森林采伐限额管理制度相关政策文件等。

(一)采伐限额管理制度成本分析:制定成本、实施成本

根据法律效率量化框架可知,森林采伐限额管理制度的成本应包括制定成本及实施成本两项,但由于此处研究对象为现行的森林采伐限额管理制度,其制定成本已成为沉没成本,因而不应将其纳入评价模型之中。根据森林采伐限额管理制度的实施流程采伐限额管理制度的具体实施流程为:国家每隔5年编制一次森林年采伐限额,并以此确定年度木材生产计划后将采伐计划逐一分解落实到县级林业主管部门,再由其负责办理林木采伐许可证。在森林经营者获得采伐许可证后,林业主管部门的相关人员还需要负责监督森林经营者是否按照许可证上指定的地点、数量及林种等实施采伐行为,采伐完毕后还需要负责监管森林经营者实施林木更新行为。,其执行成本至少应该包括每5年一次的森林采伐限额指标及每年的木材生产计划的编制成本、采伐指标的分解落实成本(包含采伐许可成本)、伐中监督成本及伐后更新监督成本等。事实上,要想对以上每一项成本进行具体量化既不现实,也没有必要,因为以上所涉及的各项具体行政行为主要由各级林业主管部门中森林资源管理科室人员实施,而且落实采伐限额管理制度是该科室的最主要任务,故我们可以各省负责森林资源管理的人员的总工资来测度采伐限额管理制度的执行成本。具体来说,我们根据《林业统计年鉴》对林业系统在职人员的分类,以森林资源保护、林业工作站人员的总工资来最终测度森林采伐限额管理制度的执行成本。之所以将林业工作站人员的总工资包括在内,是因为伐中采伐监督、伐后更新监督一般均是由基层林业工作站人员执行。

法律实施成本中的法律损失本应包括脱序成本、第二类摩擦成本及失益成本,但森林采伐限额管理制度中的脱序成本可以忽略不计,这是因为至1985年《森林法》确定森林采伐限额管理制度以来,该制度已在我国实施30年,尽管期间国家对其进行了一定调整,但国家制定采伐指标、林业主管部门发放采伐计划以及森林经营者申请获得采伐资格等核心内容并未发生实质性变化,因此,基本可以认定森林经营者在这30年内已适应采伐限额管理制度。在测度森林采伐限额管理制度的第二类摩擦成本前,我们有必要先确定该制度中的利益受损者以及其对抗措施。森林采伐限额管理制度实际上是国家为保证森林资源总量增加及森林生态安全而对森林经营者的采伐行为实施的一种行政管制,因此采伐限额管理制度中的利益受损者即为森林经营者,而其可采取的对抗措施就是“无指标”的盗伐及“超指标”的滥伐,故可以用各省各时期的超额采伐量来测度第二类摩擦成本。然而,这一数据很难获得,此处以各省年度采伐计划数与实际采伐量的差额进行测度,但需要进一步说明的是,当采伐计划数大于实际采伐量时,认定第二类摩擦成本为0。由于森林采伐限额管理制度中的利益损失者为森林经营者,采伐限额管理制度对其所造成的损失来源于采伐量下降而导致的林业收入减少已有研究从理论和实证角度证实了采伐限额管理制度确实对森林经营者的林业收入造成损害。(参见:Katrina Mullan, Andreas Kontoleon, Timothy M. Swanson, Shiqiu Zhang. Evaluation of the Impact of the Natural Forest Protection Program on Rural Household Livelihoods[J]. Environmental Management,2010,45(3):513-525; Horst Weyeraeuser, Andreas Wilkes, Fredrich Kahrl.Local Impacts and Responses to Regional Forest Conservation and Rehabilitation Programs in China’s Northwest Yunnan Province[J]. Agricultural Systems,2005(85):234–253.)

,故应以森林经营者的林业收入损失来测度失益成本[45-46]。具体来说,应以森林经营者的林业收入对采伐限额管理制度做回归,得到制度对林业收入损失的边际影响,但需要说明以下两点:第一,当制度涉及内生性问题时,应采用工具变量法对原模型进行回归,以得到一致估计;第二,当模型估计出的森林采伐限额管理制度对森林经营者的林业收入影响结果为正时,则不应将其作为失益成本而是制度收益。

(二)采伐限额管理制度收益分析:对森林资源总量增加及森林生态效用提高的贡献度

为分析森林采伐限额管理制度收益的具体构成,首先须对森林采伐限额管理制度的制度目标进行分析。20世纪70年代末,以“超计划”生产木材为目标的林业政策导致森林资源遭受严重破坏[47],甚至部分国有林场出现无林可采的局面。为内化森林产品生产负外部性,实现森林资源的更优配置,国家在《森林法》和《森林法实施条例》中依据“用材林的消耗量必须低于生长量”及“合理经营、永续利用”原则确立了林木采伐限额管理制度[48]。由此可见,森林采伐限额管理制度的初期目的在于扭转森林过度消耗的局面,从而实现森林资源的永续利用。但至21世纪初,全球气候环境问题日益严重,国家开始重视森林资源的生态价值,特别是其在气候变暖问题中的积极作用。为此在国务院批转的《国家林业局关于各地区“十一五”期间年森林采伐限额审核意见的通知》中明确强调本次森林采伐限额编制以“生态建设”为主,实施限额管理制度的目的也在于保障生态建设的顺利完成,而到“十二五”期间则进一步强调采伐限额管理制度应对气候变暖的作用,至此,发现国家又赋予了森林采伐限额管理制度保护生态环境的使命。综上,森林采伐限额管理制度的制度收益应该包括两项:森林资源总量以及森林生态效用。对于前者我们以各省各时期的林地面积、有林地面积、活立木蓄积量等指标加以测度,而后者则以森林碳汇量作为衡量森林生态效用的测度指标,即以森林资源二类清查数据为基础,运用方精云对森林碳汇的模型测算出各省各时期的森林碳汇量。此处仍然需要强调两点:第一,森林采伐限额管理制度中森林资源总量及生态效用的增加并不等于其制度收益,此处需要构建采伐限额管理制度对森林资源总量及生态效用的回归模型,以估算出制度的边际影响值;第二,当估算出的结果为负值时,应将该指标作为失益成本。

在上文分别分析了采伐限额管理制度成本和收益的具体构成以及对各自指标进行测算后,我们构建出以下森林采伐限额管理制度的效率量化框架,并可利用DEA模型对二者进行综合研究,测算出不同省份不同时期的森林采伐限额管理制度效率。

五、简要结论与启示

本文在对法律效率评价标准的评述基础上,认为法律成本收益标准是测算法律效率的可资操作的有效标准。在理论上对法律成本和法律收益进行了更为具体的细分,法律成本被进一步分解为法律制定成本与法律实施成本,其中,法律制定成本属于沉没成本,不应该被纳入现行法律效率的评价模型之中,法律实施成本包括脱序成本、第二类摩擦成本及失益成本。对于法律收益,提出以制度目标为指引的确定方法。本文同时给出每一项法律收益和成本的具体测度方案,其中,为得到真实的法律收益及失益成本值,运用线性计量模型将非制度影响因素予以剥离。最终运用DEA模型综合已测度出的法律收益与法律成本,从而测算出法律效率。

为验证法律效率理论分析框架的可操作性,本文进一步构建出采伐限额管理制度效率的评价框架,以森林资源管理人员的总工资、超额采伐量分别测算执行成本以及第二类摩擦成本,并运用线性计量模型估算出受采伐限额管理制度影响的森林经营者的林业收入损失(失益成本)以及森林资源增长量、生态效用改善情况(法律收益),最终以此作为投入、产出值运用DEA模型测度出不同省份在不同时期的采伐限额管理制度的真实效率,从而为森林采伐限额管理制度的改革、为我国应对气候变暖问题、为建设生态文明及美丽中国提供有力的实证依据。

这一理论框架对法律制度和政策的制定与评价同样具有重要的启示:首先,在正义和效率存在争议的时候,法律效率至少可以成为一种评价政策效果的客观准则,而成本收益标准则为这种准则提供了操作可能性;其次,在制定相应法律制度和政策时,需要区分法律成本和法律收益的构成,从而针对性地进行后续的修订;再次,在测算具体法律成本和收益之时,同样需要区分制度因素和非制度因素的作用,否则存在高估或低估具体制度作用的可能性。最后需要说明的是,具体数据的实证应用将构成本文的后续研究方向。

参考文献:

[1] E·博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2004:252.

[2] 程恩富.经济学方法论[M].上海:上海财经大学出版社,2002:211-212.

[3] 邵六益.社科法学的知识反思[J].法商研究,2015(2):111-119.

[4] 钱弘道.论司法的效率[J].中国法学,2002(4).

[5] 胡卫星.论法律效率[J].中国法学,1992(3):99-104.

[6] 郭道晖.立法的效益和效率[J].法学研究,1996(2):57-66.

[7] 危怀安.论“法律效率”与“法律效益”的规范运用[J].华中科技大学学报:人文社会科学版,2002(6):47-51.

[8] 柯庆华.多层次法律效率论[J].中国政法大学学报,2008(5):123-132.

[9] 刘练军.司法效率的性质[J].浙江社会科学,2011(11):67-74.

[10] 姚莉.司法效率:理论分析与制度构建[J].法商研究,2006(3):64-101.

[11] 刘玉波.论波斯纳法律经济学的理性假定和效率标准[J].浙江工商大学学报,2009(2):26-30.

[12] John C. Goodman.An Economic Theory of the Evolution of Common Law[J].The Journal of Legal Studies,1978,7(2):393-406.

[13]丹尼尔·布罗姆利.经济利益与经济制度:公共政策的理论基础[M].2版.陈郁,等,译.上海:格致出版社,2012.

[14] Yang Yao.Political Process and Efficient Institutional Change[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,2004,160(3):439-453.

[15] Malcolm Rutherford.Institutions in Economics:The Old and the New Institutionalism[M].Cambridge University Press,1996.

[16] Steven N. S. Cheung.A Theory of Price Control[J].Journal of Law and Economics,1974,17(1):53-71.

[17] Eirik G. Furubotn and Rudolf Richter.The New Institutional Approach to Economic History:Editorial Preface[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1989,145:1-5.

[18] 柯岚.罗纳德·科斯与法律经济学:兼谈理查德·波斯纳与非其所愿的法律实用主义[J].东方法学,2013(3):23-30.

[19] 姚洋.制度与效率:与诺斯对话[M].成都:四川人民出版社,2002.

[20] 道格拉斯·诺思.新制度经济学及其发展[J].路平,何玮,译.经济社会体制比较,2002(5):5-10.

[21] Douglass C. North.Economic Performance through Time[J].The American Economic Review,1994,84:359-368.

[22] 道格拉斯·诺思.理解经济变迁过程[M].钟正生,邢华,译.北京:中国人民大学出版社,2008:138.

[23] 李怀.制度生命周期与制度效率递减:一个从制度经济学文献中读出来的故事[J].管理世界,1999(3):38-77.

[24] 黄少安.产权经济学导论[M].北京:经济科学出版社,2004.

[25] 凌斌.规则选择的效率比较:以环保制度为例[J].法学研究,2013(3):17-36.

[26] 林毅夫.关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁[G]//R·科斯,等财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集.刘守英,等,译上海:上海三联书店,1991:371-418.

[27] Bhaskar Vira.The Political Coase Theorem: Identifying Differences between Neoclassical and Critical Institutionalism[J].Journal of Economic Issues,1997,31(3):761-779.

[28] 林岗.诺斯与马克思关于制度变迁道路理论的阐释[J].中国社会科学,2001(1):55-69.

[29] 黄有光.效率、公平与公共政策:扩大公共支出势在必行[M].北京:社会科学文献出版社,2003:26.

[30] 詹姆斯·布坎南.权利、效率和交换:与交易费用无关[J].张树中,译经济译文,1990(4):6-10.

[31] 黄少安.关于制度变迁的三个假说及其验证[J].中国社会科学,2000(4):37-49.

[32] 刘世锦.经济体制创新的条件、过程和成本[J].经济研究,1993(3):52-59.68.

[33] 樊纲.两种改革成本与两种改革方式[J].经济研究,1993(1):3-15.

[34] 盛洪.中国的过渡经济学[M].上海:上海三联书店,2011:140.

[35] 张旭昆.制度演化分析导论[M].杭州:浙江大学出版社,2007:127-149.

[36] 汪丁丁.从交易费用到博弈均衡[J].经济研究,1995(9):72-80.

[37] 杰弗里·M·伍德里奇.计量经济学导论[M].费剑平,译.北京:中国人民大学出版社,2010:492-505.

[38] 道格拉斯·诺斯,罗伯斯·托马斯.西方世界的兴起[M].厉以宁,蔡磊,译北京:华夏出版社,2009:5.

[39] 钱弘道.法律的经济分析工具[J].法学研究,2004(4):48-56.

[40] Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silane, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny.Law and Finance[J].The Journal of Political Economy,1998,106(6):1131-1150.

[41] Justin Yifu Lin.Rural Reforms and Agricultural Growth in China[J].The American Economic Review,1992,82(1):34-51

[42] 何文剑,张红霄,汪海燕.林权改革、林权结构与农户采伐行为[J].中国农村经济,2014(7):81-96.

[43] William F. Ruddiman.The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago[J].Climatic Change,2003,61(3):261-293.

[44] S. Fan, M. Gloor, J. Mahlman,et al.A Large Terrestrial Carbon Sink in North America Implied and Oceanic Carbon Dioxide Data and Models[J].Science,1998,282:442-446.

[45] Katrina Mullan, Andreas Kontoleon, Timothy M. Swanson, Shiqiu Zhang.Evaluation of the Impact of the Natural Forest Protection Program on Rural Household Livelihoods[J].Environmental Management,2010,45(3):513-525.

[46] Horst Weyeraeuser, Andreas Wikes and Fredrich Kahrl.Local Impacts and Responses to Regional Forest Conservation and Rehabilitation Programs in China’s Northwest Yunnan Province[J].Agricultural Systems,2005,85:234-253.

[47] Guozhen Shen, Martin Fournier, Sylvie Démurger.Forest Protection Policies: National Guidelines and Their Local Implication in Northern Sichuan[J].China Perspectives,2005,59:1-12.

[48] Liu Dachang.Tenure and Management of Non-state Forests in China since 1950:A Historical Review[J].Environmental History,2001,6(2):239-263.