港口治理模式研究:一个基于多元主体互动的新分析框架

2016-05-18章强马彦勇王学锋

章强 马彦勇 王学锋

(1.上海海事大学交通运输学院,上海201306;2.中交第三航务工程勘察设计院有限公司工程咨询所,上海200231)

港口治理模式研究:一个基于多元主体互动的新分析框架

章强1马彦勇2王学锋1

(1.上海海事大学交通运输学院,上海201306;2.中交第三航务工程勘察设计院有限公司工程咨询所,上海200231)

依据经典治理理论,政府港口管理部门、港口经营企业、港口社会组织构成了港口多元治理主体。从互动结果、互动关系和互动频率的综合视角来看,港口治理主体间的现实互动状况在良性互动和不良互动、紧密型互动和松散型互动间呈光谱式分布。基于此考察港口治理模式,相应地可将港口治理模式划分为稳定模式、冲突模式、强势模式和弱势模式四类。在推进国家治理能力现代化和“一带一路”建设的大背景下,中国的港口治理应注重提升港口多元治理主体间的协作能力,完成从强势模式到稳定模式的转变。

港口治理;模式;多元主体;互动

20世纪70年代以来,主张自由化、私有化、市场化的新自由主义(Neo-liberalism)思潮开始勃兴并席卷了几乎整个西方经济世界,并对我国经济体制改革产生重大影响[1]。与此同时,在西方政府行政管理领域,主张分权化、竞争化、社会服务公共化的新公共管理(New Public Management,NPM)理论成为当代西方政府改革运动的重要指导,并传播到许多发展中国家,我国行政体制改革也一定程度上受其影响[2]。港口作为濒海国家贸易与物流发展体系中的关键组成部分,在全球化进程不断加速的背景下,针对港口的经济与行政体制改革成为各主要濒海国家20世纪80年代以来的重要改革议题,港口改革的思路不可避免地深受新自由主义和新公共管理理论的影响。随着上个世纪80年代末“治理(governance)”一词在西方政治学、经济学和管理学领域的广泛使用,“港口治理”开始取代“港口改革”成为学术界对于港口经济行政体制改革进行研究分析的核心概念[3]。以探讨港口公私关系(public-private relationship)和港口行政管理权力下放(devolution)为主要内容的港口治理模式研究也随即成为港口治理研究领域的热点。尽管有关港口治理的研究开展已有时日,但是特别值得说明的是:现有港口治理方面的研究虽使用“治理”一词,实则是以新自由主义和新公共管理为理论基础,鲜有以20世纪90时代开始兴起的治理理论为基础对港口治理展开研究[4]。本文以港口治理模式为研究对象,以经典治理理论中关于治理主体的论断为研究基础,结合全球范围内的港口治理实践,基于多元治理主体间互动关系构建一个不同于以往研究的新分析框架,以期对我国港口治理实践的发展提供有益指导。

一、国内外研究综述

学术界(含相关国际组织)关于港口治理模式的研究兴起于本世纪初。就研究的具体内容而言,港口公私关系、功能划分、组织要素与发展导向、行政管理权力的纵向配置等分别成为港口治理模式研究的主要切入点。

世界银行[5]从公私关系视角基于港口所有权和经营权的分属,将港口治理模式划分为四种类型:一是公共服务港口(public service port)模式,港口所有权和经营权均在政府公共部门;二是工具港(tool port)模式,政府公共部门享有港口所有权,私营企业通过特许经营权(concession)的形式从公共部门处租赁设施设备以经营港口;三是地主港(landlord port)模式,政府公共部门享有港口所有权,私营企业通过特许经营权获得经营权,自行购置设施设备提供港口服务;四是私营港口(private port)模式,私营企业享有港口所有权和经营权,政府公共部门仅保留提供部分港口服务的功能,如引航、疏浚等。港口治理研究领域中的泰斗级学者Brooks与合作者[6-8]随即从功能划分视角将港口相关功能分为规制者(regulator)功能、拥有者(landlord)功能和经营者(operator)功能,不同的港口治理模式下港口功能的归属者不同;又吸收组织理论中的权变理论(contingency theory),从组织要素与发展导向视角认为港口治理模式实质是组织环境、战略、结构的组合(configuration),可分为两大类:一是效率导向(efficiency-oriented)型,二是效益导向(effectiveness-oriented)型;又从港口行政管理权力的纵向配置视角将港口治理模式分为中央集权式和地方分权式两种。除此之外,学者还从其他视角对港口治理模式进行了研究,Wang等[9]考虑到港口实际管理层级的下沉、利益相关者的复杂化、港口物流功能的拓展,从管理范围(spatial jurisdictional scales)、利益群体(stakeholder community)、物流能力(logistical capacities)三个分析维度来研究港口治理模式。Debrie等[3]基于制度理论中的路径依赖(path dependence)和嵌入性(embeddedness)概念,从动态演进视角把地方微观层面的特质性与国家宏观层面的趋势性联系于一体,将港口治理模式划分为路径跟从(path follower)型、路径适应(path adaptor)型、路径抵制(path resistant)型和路径引领(path leader/pioneer)型四类,以阐明在特定的制度背景下研究港口治理模式的必要性。Ferrari等[10]根据欧洲港口治理实践的发展,将世界银行提出的地主港模式进一步细分为中央集权性质的拉丁模式(Latin model)和地方分权的汉莎模式(Hanseatic model)。

相比国外在该领域的深入研究,我国学术界对于港口治理模式一直未能予以充分的关注。现有国内研究多集中于我国港口经济行政体制改革的发展历程、存在的问题、对港口的影响以及国外港口改革对我国的启示等方面。如:章强等[11]对改革开放以来我国港口行政管理体制改革进行了回溯性研究,指出我国港口行政管理体制改革是依循港口行政管理机构改革、港口行政管理体制改革试点和港口行政体制改革等3条进路,“政企分开、职能转变、权力下放”是港口改革的成果。马建章[12]指出我国现行港口管理体制存在管理部门设置及其管理职能界定不统一,国有港口企业改革不彻底等问题。郑士源[13]运用回归和随机前沿分析对港口管理体制改革对我国港口费率、投资、经营差异化程度、服务需求和技术效率水平的影响进行了实证分析。高惠君等[14]对日本、新加坡、德国等水运发达国家的港口管理体制模式进行了比较,并联系我国港口发展实际,分析了我国应如何借鉴国外经验推进本国港口管理体制改革。

通过上述文献的梳理,不难发现:虽然国内相关研究都间接地论及了港口治理的有关主体,但未见专门讨论港口治理的治理主体及其彼此间的互动关系的研究,需要基于此展开对港口治理模式的分析。

二、港口治理的多元主体

国际研究治理理论的学术权威Gerry Stoker对于“治理”曾作了如下论述:政府并不是国家的唯一权力中心,各公共和私人的机构只要其行使的权力得到公众的认可,那它们同样能在不同层面成为权力中心[15]。将治理理论率先引入我国的学者俞可平先生关于治理主体作了进一步论述:治理的主体是多元的,除了政府以外,还包括企业组织、社会组织和居民自治组织等[16]。将经典治理理论投射应用到港口领域,就不难看到港口治理中的治理主体绝非仅含政府港口管理部门(中央及地方)和港口经营企业(国有与私营)两类,还应包含半官方性质的港口管理机构(如日本的码头公社、香港的海运港口局等)及非营利性质的港口社会组织(如各国的港口行业协会、北美的码头工人工会组织等),上述机构或组织共同构成了港口治理的多元主体。

一个与多元主体构成相关的且需要阐明的问题是治理的范围问题。治理不同于传统政府统治,政府统治的范围是以领土为界的民族国家,而治理由于治理主体和对象的广泛性,治理范围既可以是特定领土界限内的民族国家,也可以是超越国家领土界限的国际领域[16]。当然,治理的范围也包括民族国家内特定辖区界限内的行政区划和跨辖区的多个行政区域。需要指出的是:不能够过分强调治理的跨国性和全球性,而忽视了国家主权和主权国家在国内和国际治理的作用[17]。就港口治理而言,港口治理中的多元主体根据其自身的地位、资源、能力和能够施以影响的范围等因素,可在不同层面发挥各自的作用。

另一个相关且需要阐明的问题是治理主体的功能问题。治理这一概念之所以受到热捧,一个根本性的原因在于市场与政府在社会资源配置中会出现失灵,治理作为对政府和市场手段的补充,其目的在于弥补政府和市场在资源配置过程中的不足。就港口治理而言,多元治理主体要根据自身所掌握的资源、现有制度规则的合法性约束、所要达到的治理目标来发挥各自功能。

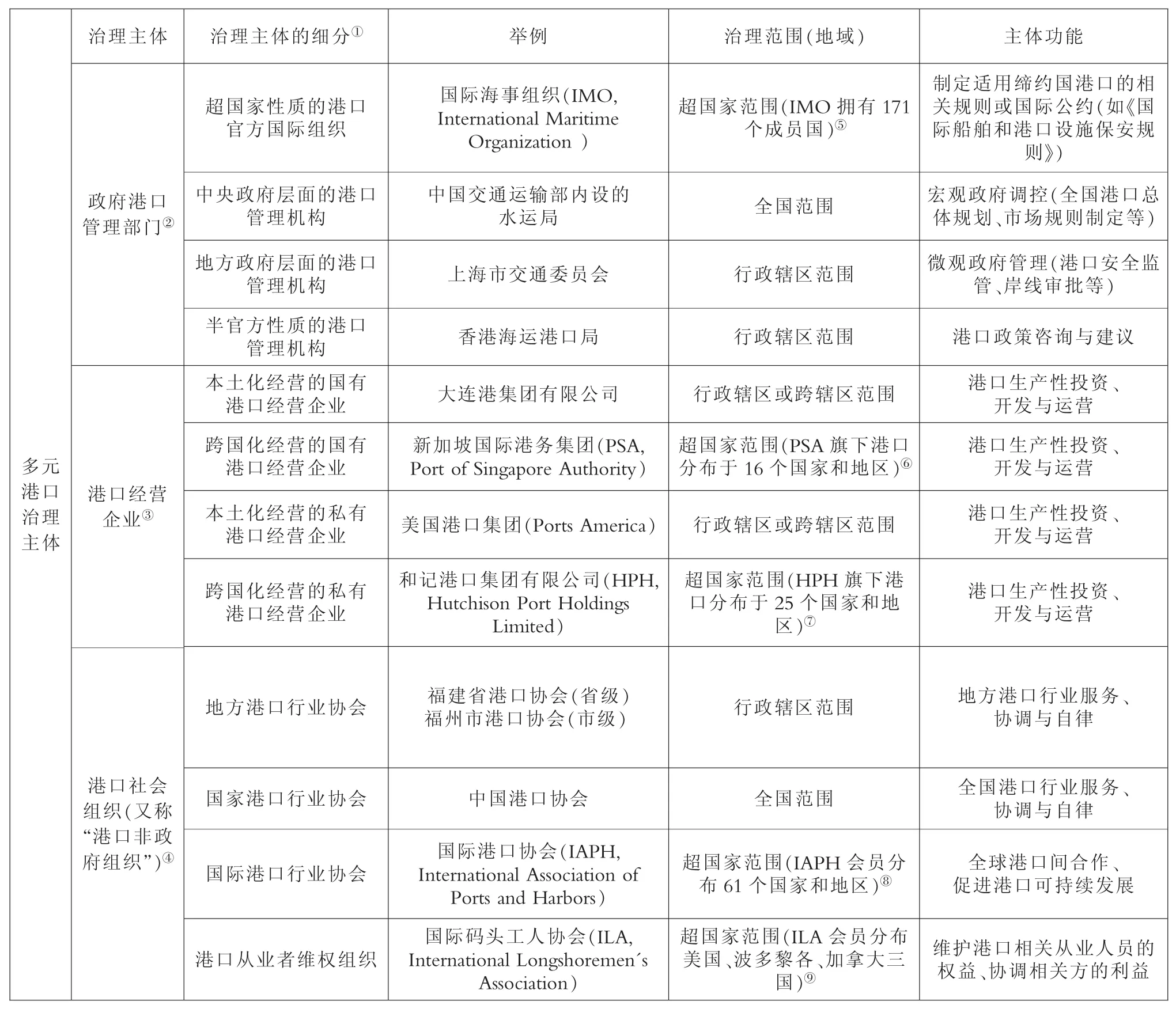

基于上述讨论,结合国内外港口治理实践,可对港口治理主体进行如下总结,见表1。

表1 港口多元治理主体类型、治理范围及功能

三、基于多元主体互动的港口治理模式

“互动”(interaction)一词现已普遍见于管理学和经济学的研究中,就起源而言,关于“互动”的研究最早出现在社会学领域。德国社会学家格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)早在1908年所著《社会学》一书中就曾使用“社会互动”一词,另一社会学泰斗马克思·韦伯(Max Weber)也是较早强调“互动”的社会学家之一。但对于何为“互动”和“社会互动”,即便是研究较为深入的社会学本身以及社会心理学、社会经济学也未能给出明确清晰的定义[18]。纵观各学科针对“互动”的理论构建,在一定程度上还是存有共识,主要体现在:互动产生于一定的社会关系背景下;互动主体可以是人,也可以是群体(包括组织);互动的类型是多样的。

依据经典治理理论,治理是一个纵横向度互动的管理过程,治理主体通过合作、协商、伙伴关系等方式实现对公共事务的管理。治理的实质是建立在市场原则、公共利益和认同之上治理主体间的合作[16]。多元治理主体作为网络参与者内嵌于网络状的政策环境中,为实现共同的治理目标达到善治,需要治理主体建立一种彼此信任和基于规则的互动模式[19]。

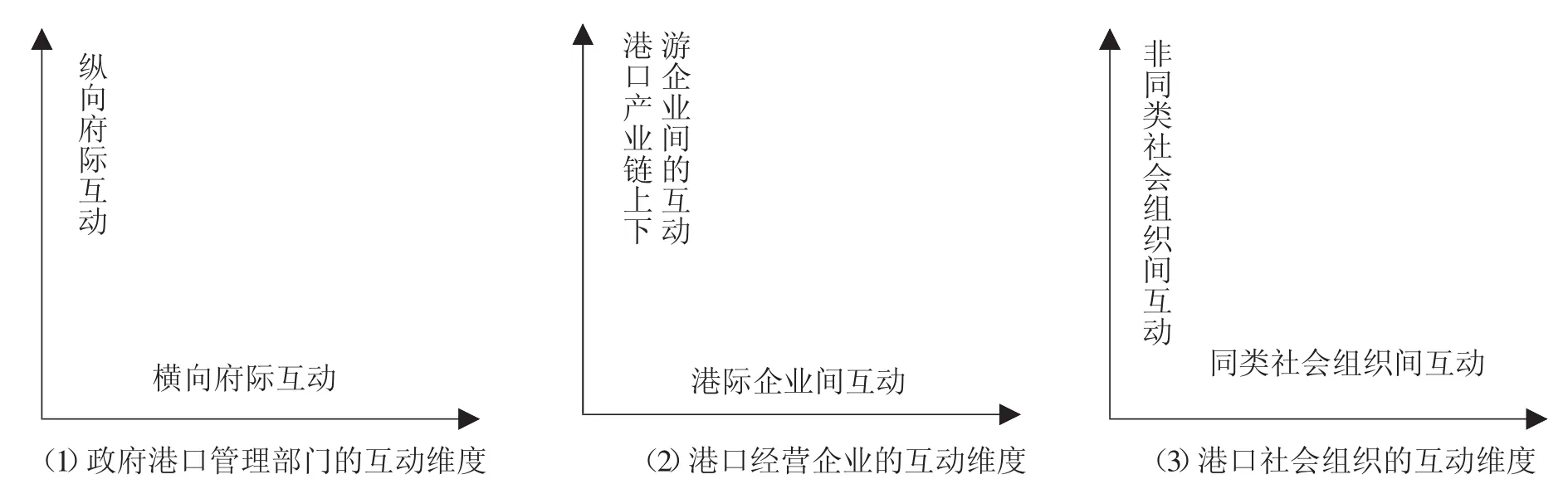

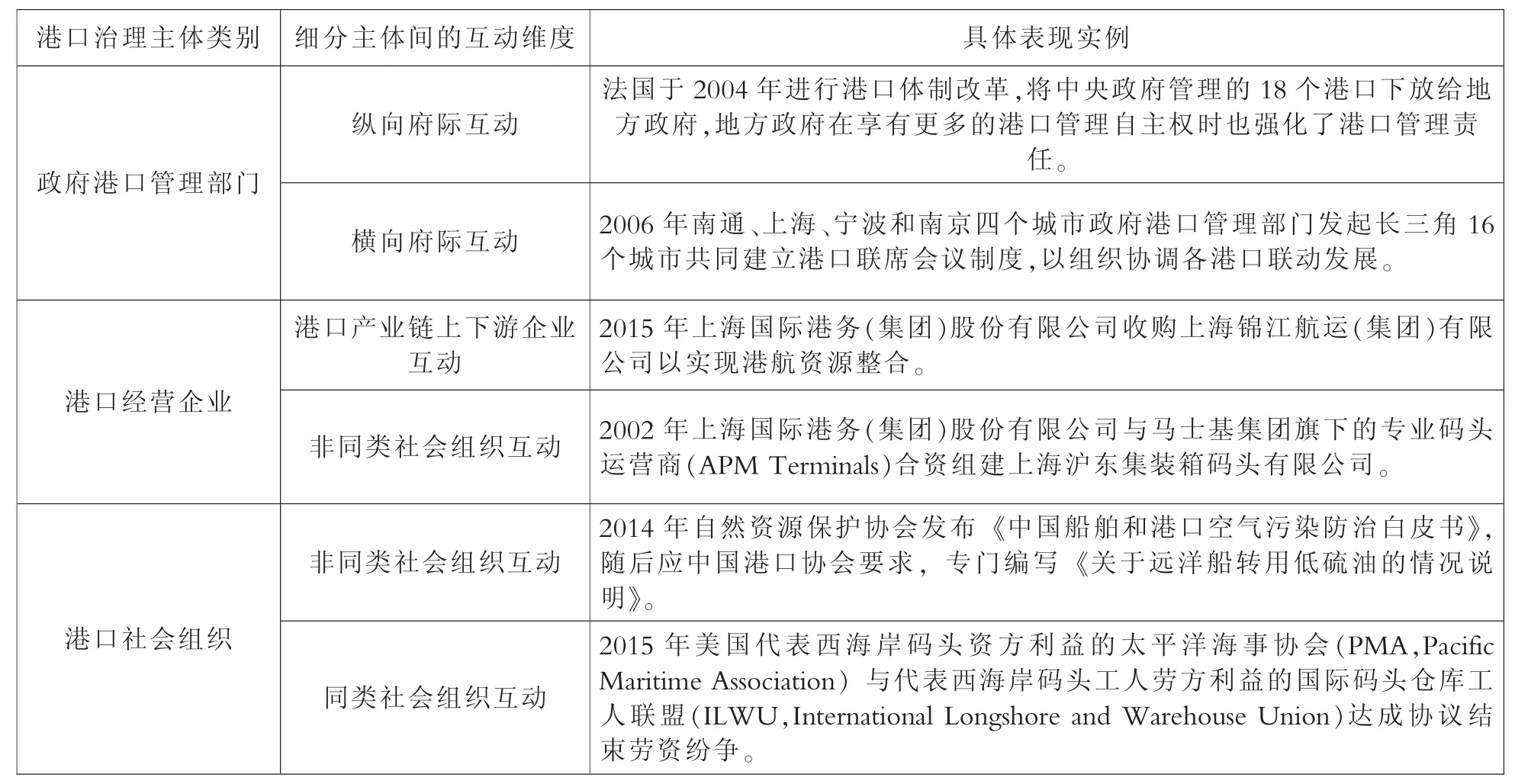

就港口治理而言,港口多元治理主体是政府港口管理部门、港口经营企业、港口社会组织三大类,多元主体的互动构成了港口治理实践的核心内容。具体来看,港口多元主体的互动大体可分为两类:单一港口治理主体类别内细分主体间的互动和不同港口治理主体类别间的互动。其中,前者根据主体类别的不同,可以从不同的互动维度视角去进一步作区分,见图1,它们在港口治理实践中均有实例体现,见表2。

图1 单一港口治理主体类别内的细分主体间互动维度

表2 单一港口治理主体类别内的细分主体间互动的具体表现实例

不同港口治理主体类别间则呈现三角式互动形态,见图2,彼此间保持双向联系,从总体来看则是多向度联接下的双向互动。此外,在一定的制度性安排下,三大港口治理主体也可组成一个共同参与的整体性组织以实现更为便捷有效的互动,欧洲海港组织(ESPO,European Sea Ports Organisation)便是典型,该组织作为一个互动平台集聚了欧盟主要国家的政府港口管理部门、港口运营企业以及港口行业协会,以推动欧洲港口治理的合理化。

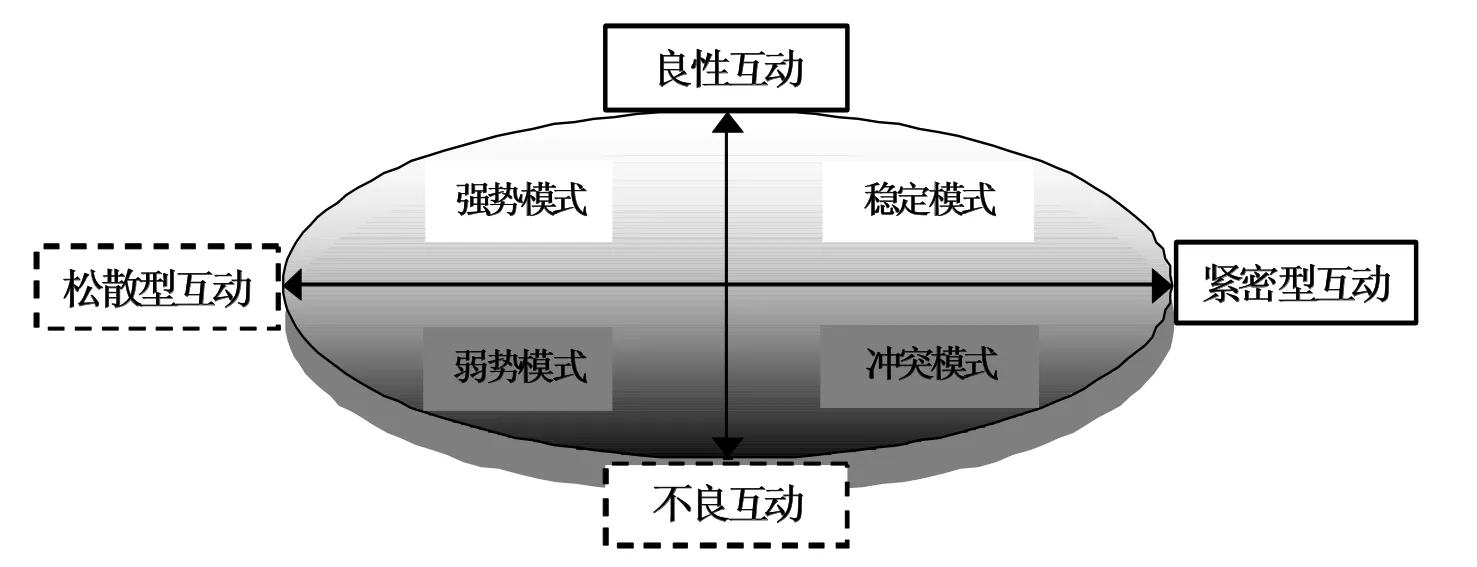

上述讨论仅论及了多元港口治理主体的互动维度和基本互动形态,尚未解决多元主体互动的港口治理模式问题。从有关互动的不同分析维度可以对港口治理模式进行不同分类,但联系港口治理实践,治理绩效的优劣无疑是评判港口治理主体互动结果的根本标准。在港口基础设施、地理位置等其他条件既定的情况下,多元港口治理主体间的良性互动必然会带来港口治理绩效的提升,主体间的不良互动则会引起港口治理绩效的下降。因此,基于互动结果可对港口治理进行衡量,港口治理主体间的现实互动状况应是在良性互动和不良互动这两端间呈光谱式分布。此外,治理过程则是考察港口治理主体间互动状况的另一重要方面,反映治理过程的两大互动要素分别是互动关系与互动频率。一般而言,若治理主体间存在强联接状态的互动关系,则彼此间的互动频率也相应较高,强联接意味着治理主体间拥有更多接触沟通的渠道与机会,彼此间的了解程度也相对较深;若治理主体间存在弱联接状态的互动关系,则彼此间的互动频率相应较低甚至无互动发生,弱联接意味着治理主体间缺乏健全的沟通机制,彼此间的了解程度也相对较少。因此,基于互动关系和互动频率可以将治理主体间的互动划分为紧密型互动和松散型互动。港口治理主体间的现实互动状况应是在紧密型互动和松散型互动这两端间呈光谱式分布。进一步来看,紧密型互动从互动结果来评判,并非必然就是属于良性互动范畴,紧密型互动也有可能是不良互动并带来治理绩效的下降,特别是当治理主体间存在目标不一致时。反之,松散型互动并不一定意味着不良互动。

从多元主体互动视角来研究港口治理模式,可构建一个以互动结果为纵轴,以互动过程为横轴的平面象限图。现实的港口治理主体间互动状况在纵轴上的良性互动和不良互动这两端间呈光谱式分布,在横轴上的紧密型互动和松散型互动这两端间呈光谱式分布。综合横轴与纵轴,将港口治理模式分为四大类:第一象限中兼具良性互动和紧密型互动特征的稳定模式;第二象限中兼具良性互动和松散型互动特征的强势模式;第三象限中兼具不良互动和松散型互动特征的弱势模式;第四象限中兼具不良互动和紧密型互动特征的冲突模式,见图3。

图3 基于多元主体互动的港口治理模式

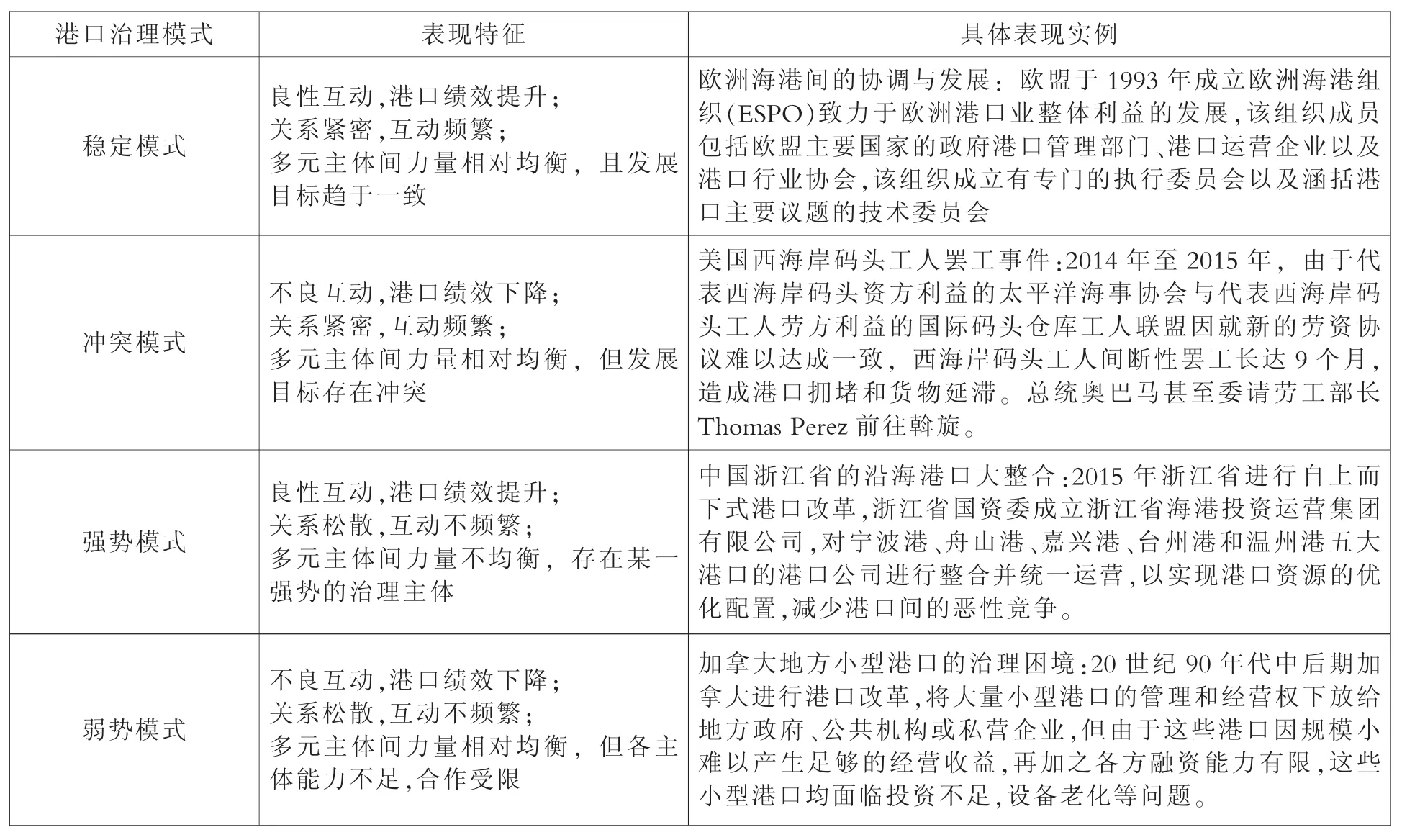

在港口治理的稳定模式中,多元治理主体能够形成较为统一的共同目标,并通过合作、协商等多种互动形式来推动共同目标的实现。在港口治理的冲突模式中,虽然多元治理主体保持着较为频繁和深入的接触,但是由于利益取向的不同,难以形成统一的共同目标,使得最终的港口治理状况是各方博弈斗争的结果,而要达成最终结果通常是以牺牲港口绩效为代价。在港口治理的强势模式中,由于多元治理主体间存在资源掌控能力上的极不平衡性,拥有强势话语权的某一治理主体会对其他治理主体形成强势影响,造成其他治理主体对其产生较强的依附性,彼此间缺乏实质性互动。在港口治理的弱势模式中,多元治理主体的资源掌握能力相对较为均衡,不存在拥有明显话语权的治理主体,由于受经济或地理位置等因素的影响,港口发展规模较小,各方参与港口治理的积极性不高,相互间互动关系弱,互动频率低。上述四种治理模式在港口治理实践中均有实例体现,见表3。就以提升港口绩效为目标而言,港口治理应追求稳定模式和强势模式,避免形成冲突模式和弱势模式。随着公民社会的兴起,参与性与民主性也势必成为港口治理所追求的目标之一,从这个角度来看,稳定模式应是港口治理所要追求的长期目标。

表3 基于多元主体互动的四种港口治理模式的具体表现实例

港口治理稳定模式的一个突出特征就是存在力量相对均衡、目标趋于一致、具有能动性的多元治理主体。而我国当前港口治理则更多的具有强势模式的特征,多元主体间力量很不均衡,港口行政管理部门享有绝对的强势治理地位。需要指出的是:自党的十八大以来,我国正通过行政体制改革,政府与市场关系的调整,社会组织的培育等多种途径来推进社会体制改革,为我国港口治理由强势模式向稳定模式转变提供了良好契机。

具体来看,我国正不断通过取消和下放行政审批事项、缩减投资项目核准范围等多种形式来进一步转变政府职能,发挥市场在资源配置中的决定性地位。在港口领域,如取消港口装卸工职业资格认证;将港口经营许可由前置审批改为后置审批;集装箱专用码头和煤炭、矿石、油气专用泊位项目的核准权下放至省级政府等。国有企业改革方面,强调建立和完善产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,并积极推动公司制股份制改革、混合所有制改革、国企监督机制改革等。就港口领域而言,我国部分地区已开始实施港口国有企业整合、员工持股等改革措施。社会组织建设方面,激发社会组织内在活力和发展动力,培育扶持社会组织建设,促进社会组织真正成为社会管理的重要力量已成为发展共识。具体到港口领域,中国港口协会作为全国性港口行业协会在服务港口企业、协助主管部门决策等方面起到愈来愈多的积极作用。如2016年3月1日起实施《港口收费计费办法》中关于拖轮费征收的适用存有不明确之处,给港口企业实际经营带来不便,中国港口协会作为行业组织积极履行职责,向交通运输部递交了《关于明确<港口收费计费办法>拖轮费征收适用范围的请示》,随后交通运输部就此予以复函,明确了《港口收费计费办法》中拖轮费的征收适用范围。上述事例均显示我国正在推进港口治理体系中政府、市场、社会三元主体的共同发展,以期实现稳定的多元共治局面。

当前,“推进国家治理体系和治理能力现代化”已成为国家全面深化改革的总目标。与此同时,“一带一路”战略倡议对国内沿海城市港口建设提出了新的发展要求。港口作为国家对外贸易和物流体系建设的关键环节,优化港口资源配置、提高港口治理绩效、增强港口竞争力具有重要的意义。总体来看,我国港口治理属于强势模式,虽然历经改革开放后的数次港口改革,完成了港口管理权力的下放和政企分开,港口社会组织也得以发展,但由于大量港口企业的国有性质和港口行业协会的挂靠制度,政府港口管理部门依旧在港口治理体系中享有明显的话语权,一定程度上影响了多元港口治理主体间的平等、有效、互惠式互动。不可否认的是,港口治理的强势模式对于增加港口投资、完善港口基础设施建设有着积极作用。现阶段,随着港口同质化竞争愈发激烈,港口产能出现过剩,我国已开始注重在港口治理过程中提升港口多元治理主体间的协作能力,使得各港口治理主体能够发挥自身优势,以共同利益为导向,实现港口的善治,完成从强势模式到稳定模式的转变。

注释:

①由于各国港口管理体制的异质性,本表第三列中对于港口治理主体的细分仅是对三大港口治理主体的进一步说明,并不具有普遍意义,如很多国家港口管理体制中并不存在半官方性质的港口管理机构。但是,本表第二列中三大港口治理主体的划分是具有普遍意义的,适用于一般国家和地区。

②关于政府港口管理部门,本表列出分别了中央和地方政府层面的港口管理机构,需要说明的是:在不同国家,港口行政管理权在这两个层面的实际配置是不同的,对于单一制国家而言(如中国、法国等),地方政府的权限来自中央政府的授予或划定。半官方行政的港口管理机构由于其对正式官方机构存在较强的依附性,本表将其仍归为政府港口管理部门。

③关于港口经营企业,本表是从港口经营的地域范围和企业经济类型两个维度对其作细分的,需要说明的是:港口企业的经营区域是动态发展的,本土化经营企业随着自身实力增强,也会实施国际化跨国经营战略。此外,就企业经济类型而言,不同国家由于国情不同也存在着不一致性,根据经济类型,我国企业大体可分为国有企业、集体所有制企业、私营企业、外商独资企业、中外合资企业等类型。本表为避免问题的复杂性,仅作国有和私有两大类别的简单划分。

④关于港口社会组织,本表对其仅作了直接与港口相关的行业协会和权益组织两大类划分,实践中一些与港口无直接关联的社会组织仍会参与到港口治理中,如:自然资源保护协会(NRDC,Natural Resources Defense Council)于2014年发布《中国船舶和港口空气污染防治白皮书》以推动中国港口绿色治理发展。需要说明的是:无论是我国的“社会组织”概念还是西方社会的“非政府组织”概念,都是强调区别于政府和企业之外的非政府、非营利性质的第三部门,是公民社会的重要组成。

⑤资料来源:http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/Default.aspx。

⑥资料来源:https://www.globalpsa.com/portsworldwide/#90e05b384126ec5dd。

⑦资料来源:https://www.hph.com/en/webpg-87.html。

⑧资料来源:http://www.iaphworldports.org/data-base-of-iaph-member-ports。

⑨资料来源:http://www.ilaunion.org/。

[1]景思江.新自由主义对中国经济改革的影响[J].人民论坛,2012(3):126-127.

[2]柴生秦.新公共管理对中国行政管理改革的借鉴意义[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2000,30(2):136-141.

[3]Debrie J,Lavaud-Letilleul V,Parola F.Shaping port governance:the territorial trajectories of reform[J].Journal of TransportGeography,2013,27(2):56-65.

[4]章强,王学锋.治理理论视域下中国港口行政管理体制研究[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2016,26(1):13-19.

[5]World Bank Port Reform Toolkit[EB/OL].[2016-08-12].http://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/338897-1117197012403/overview_bookmarks.pdf.

[6]Baltazar R,Brooks M R.THE GOVERNANCE OF PORT DEVOLUTION:A TALE OF TWO COUNTRIES[C]//World Conference on Transport Research.2001.

[7]Brooks M R,Baltazar R.The Research network for corporate governance in the ports sector[C]//Annual Conference of the International Association of Maritime Economists(IAME).2002.

[8]Brooks M R,Cullinane K.Governance models defined[J].Devolution Port Governance&Port Performance,2007,17:405-436.

[9]Wang J J,Ng K Y,Olivier D.Port governance in China:a review of policies in an era of internationalizing port management practices[J].Transport Policy,2004,11(3):237-250.

[10]Ferrari C,Parola F,Tei A.Governance models and port concessions in Europe:Commonalities,critical issues and policy perspectives[J].Transport Policy,2015,41:60-67.

[11]章强,王学锋.中国港口行政管理体制改革的回溯性研究[J].中国航海,2015,38(4):43-47.

[12]马建章.对我国现行港口管理体制的几点思考[J].港口经济,2015(8):15-16.

[13]郑士源.中国港口管理体制改革对港口影响的实证分析[J].大连海事大学学报:社会科学版,2009,8(3):37-41.

[14]高惠君,孙峻岩.世界典型国家港口管理体制模式对我国港口体制改革的借鉴作用[J].水运科学研究所学报,2002(4):1-9.

[15]STOKER G.Governance as theory:five propositions[J].International social science journal,1998,50(155):17-28.

[16]俞可平.论国家治理现代化[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[17]程恩富.当前西方金融和经济危机与全球治理[J].管理学刊,2009,22(5):4-7.

[18]石新国.社会互动的理论与实证研究评析[D].济南:山东大学,2013.

[19]李泉.治理理论的谱系与转型中国[J].复旦学报:社会科学版,2012(6):130-137.

A Study of Port Governance Models:a New Analytic Framework Based on the Interaction of Multiple Subjects

ZHANG Qiang1MA Yanyong2WANG Xuefeng1

(1.College of Transport&Communications,Shanghai Maritime University,Shanghai 201306,China; 2.Engineering Consulting Institute,CCCC Third Harbor Consultants CO.,LTD,Shanghai 200231,China)

According to the classic governance theory,the port administration,port operating corporation and port social organization constitute the multiple subjects of port governance.From the perspectives of result,relationship and frequency of the interaction of multiple subjects,the situations of real interaction of multiple subjects in port governance system are distributed in the form of spectrum between good and bad interactions,active and inactive interactions.Based on those elements,the port governance models can be divided into four types:stable model,conflicted model,strong model and weak model.Under the background of promoting the modernization of national governance capacity and the construction of“The Belt and Road”,Chinese port governance needs to lay emphasis on the improvement of cooperative ability of multiple subjects,thus making itself transfer from strong model to stable model.

port governance;model;multiple subjects;interaction

F552.1

A

1008-8318(2016)06-0001-08

2016-10-21

上海市哲学社会科学规划青年项目“基于府际合作的港口群整体性治理研究——以长三角地区为例”(编号:2016EGL005);上海市人民政府决策咨询研究专项课题“上海港服务“一带一路”国家战略的政策研究”(编号:2015-YJ-E03)。

章强(1989-),男,安徽芜湖人,讲师,博士研究生,研究方向:港航公共政策研究;马彦勇(1982-),男,山东威海人,硕士,研究方向:港航规划管理与设计;王学锋(1959-),男,江苏海安人,教授,博士,研究方向:国际航运现代化管理研究。