长期照护供需失衡的政策分析

2016-05-17朱凤梅

朱凤梅 王 震

(1中国社会科学院研究生院 北京 102488;2中国社会科学院经济研究所 北京 100836)

长期照护供需失衡的政策分析

朱凤梅1王 震2

(1中国社会科学院研究生院 北京 102488;2中国社会科学院经济研究所 北京 100836)

构建长期照护保险是“十三五”规划的重要任务。这其中长期照护服务的供给尤其值得关注。随着老龄化的深入发展,对长期照护的需求快速增长;但在供给方面却存在严重的供需不匹配。本文基于案例调查,对长期照护供需失衡的原因进行了分析,公立养老机构效率低下、部门条块分割以及养老机构难以降低的劳动力投入是导致当前长期照护服务供需失衡的根本性原因。解决这一问题的有效措施在于实现养老机构间的公平竞争,打破部门间的行政壁垒,以及充分利用非正规就业人群解决劳动力短缺问题。

长期照护服务;供需不匹配;部门分割;医养融合;劳动力短缺

在老龄化社会下,长期照护保障体系的建立已成为解决老年人群晚年照料问题,缓解社会经济负担,促进经济结构调整的一项重要的制度设计。十八届五中全会提出探索建立长期护理保险,2016年6月人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,开始在全国15个城市试点针对失能老人的长期护理保险制度。但在长护险制度推行的过程中,如果没有认清当前长期照护服务市场的供给现况,并及时做出相应的供方体制改革,恐怕到时再多的长护保险基金投入也难以产生预期的效果,甚至可能留下长期性的隐患,造成资源的巨大浪费。医疗保险制度的“前车之鉴”有目共睹。从这个意义上讲,对长期照护供方市场的研究尤为重要。

长期以来,长期照护供方市场存在严重的供需不匹配。一方面,长期照护服务需求旺盛。截至2015年底,我国60岁以上老年人口为2.22亿人,占总人口的16.1%。按照每千名老年人35张养老床位的最低标准,我国应有社会养老床位777万张;按照发达国家每千名老年人50张养老床位的标准,我国应有社会养老床位1110万张。民政部公布的统计公报显示,2015年我国各类养老床位仅为672.7万张。另外,据中国老龄科学研究中心预测,我国城乡居民部分失能和完全失能老年人已达到4400万人,由于失能老人的日常生活全部或部分需要他人长期照护,对长期照护服务的需求更为迫切。

另一方面,现有养老服务供给床位住不满,即空床率较高。即使是在老龄化程度较高的北京和上海地区,两者的养老机构入住率均不足70%。且存在入住率两极分化的现象,对于市级社会福利院这样的公立养老机构的需求较高、一床难求;而对于民办养老机构,入住率仅在40%左右。

本文基于养老机构的调查案例,分析造成供需失衡的根源,并在此基础上,提出相关的政策建议。

1 政府补贴向公立养老机构倾斜,导致效率低下

目前,我国提供长期照护服务的养老机构大致可以分为三类:一是直属于民政部门财政全额拨款的事业单位;二是政府托管的半事业、半自主单位;三是民营的养老机构。

其中,前两类为公办养老机构,目前提供的养老照料服务约占到全部市场的50%以上。大部分公办养老机构不仅免费享受政府提供的土地、建筑房屋等,而且沿袭传统的事业单位体制,在人、财、物上“管办不分、政事不分”,运行效率低下,普遍存在“高投入、低产出、资源浪费严重”的现象。而民营养老机构,不仅很难得到政府财政支持,而且在土地使用上也多受限制,前期成本投入较大。尽管2014年4月,国土资源部出台了《养老服务设施用地指导意见》(国土资厅发[2014]11号),但也仅提出“经养老主管部门认定的非营利性养老服务机构,其养老服务设施用地可采取划拨方式供地”这种比较折中的词语;营利性养老服务设施用地则“原则上以租赁方式为主”。

这从我们的案例调查中也可以看出:

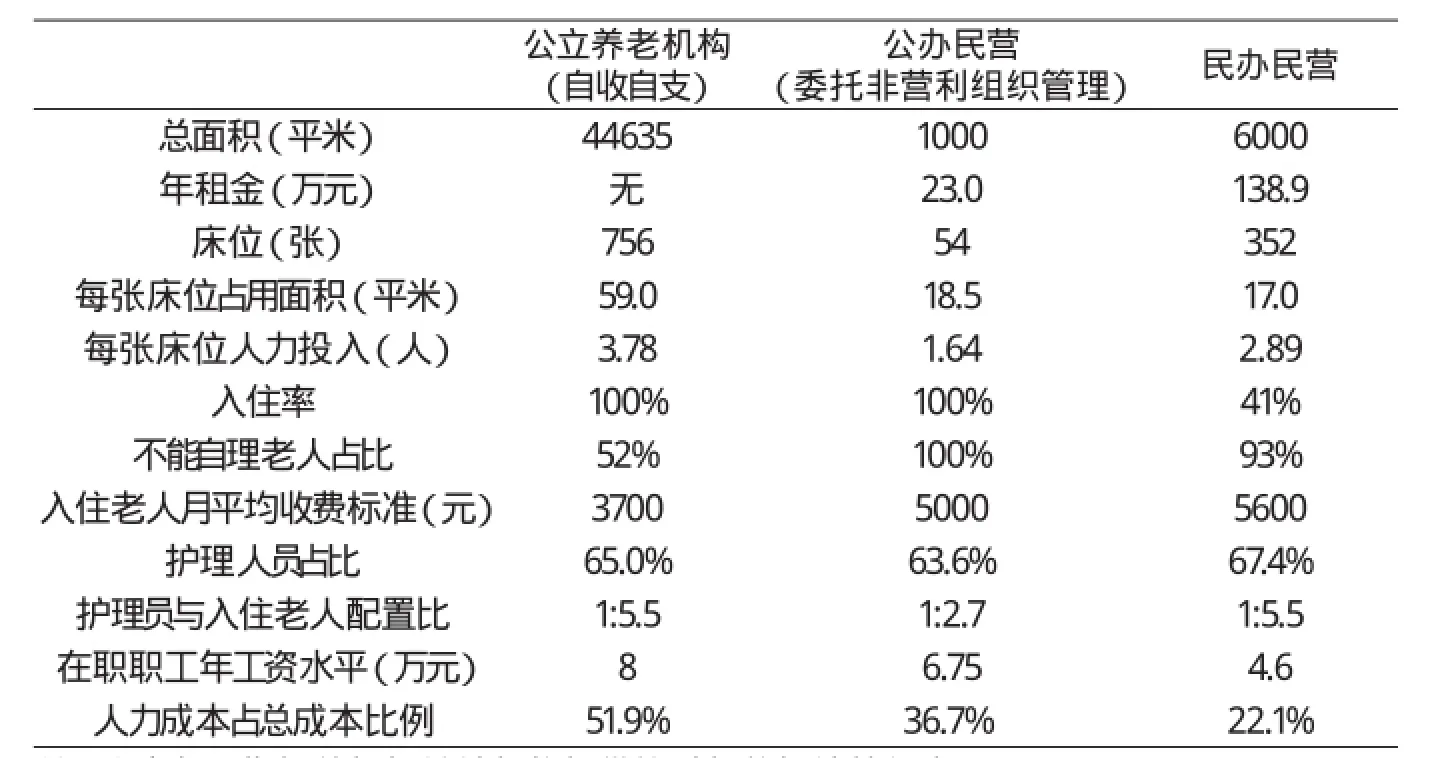

一是,公立养老机构占用了大量的财政补贴资源,社会效益和运行效率却较低。表1显示,政府对公立机构土地和房屋的免费投入,使得每张养老床位的使用面积达到59平米,显著高于公办民营机构的18.5平米和民营机构的17平米。但其服务的入住老人类型中不能自理老人比例却仅为52%。当然,这其中有养老院提供照护服务类型的差异,但仍可发现公立机构的效率较差。不仅如此,公立养老机构甚至存在包床现象,756张床位尽管入住率为100%,实际入住老人却只有670人。也就是说,其中86位老人可能占用了172张床。这种公立养老资源多被有钱且能自理的老年人群所占用的现象是一种社会效益低下的表现。

另外,公立养老机构每张床位的人力投入也显著高于公办民营和民营养老机构。公立机构平均每张床位的人力投入为3.78人,公办民营为1.64人,民营机构为2.89人。

二是,民营养老机构兼具“高成本、高价格、高效率”的特点。这是因为,在没有来自政府土地房屋、设备投入补贴的情况下,民营养老机构要想发展,既要承受巨大的前期投入成本和后期房屋装修、设备更新等扩大再生产成本,也要在服务质量以及服务内容上下功夫。如表1中的民营养老机构,由于地处养老服务市场竞争激烈的西城区,为了吸引老人,把业务定位在别人不愿做的失能失智老人的养老照护服务上,并通过精简人员结构,使得护理人员占比达到了67.4%。但2015年其6000平米的房屋租赁费用就高达138.9万元;支出成本中用于房屋装修的成本占到15.3%。

注:文中各项指标值根据访谈机构提供的财务数据计算得来。

面对公立养老机构不公平的竞争,民营养老机构发展异常艰难。民政部公布的数据显示,市场份额不足50%的民营养老机构中,能实现收支平衡的大约只有51%,常年处于亏损状态的达40%。在这种情况下,民营养老机构只能选择以提高价格来弥补成本的运营方式提供养老服务。

公立养老机构“物美价廉”甚至“一床难求”的现象,并不是因为其服务质量或运营效率有多高,而是因为公立养老机构占用了大量的财政资源,能以较低的价格提供养老服务而已。如果我们假设这家公立养老机构没有来自政府的土地和房屋支持,按照其周边房屋的租金价格(27142平米×60元/平米/月×12个月)计算的话,单纯依靠向老人收费,其收费价格至少要提高2400元,即人均6100元/月。

而民营养老机构表现出“高收费价格、低入住率”也并不是因为其运营效率不高,而是因为民营养老机构得不到政府的补贴资源,为了实现收支平衡,必然要把投入成本平摊到每位入住老人的身上。如果公立养老机构的财政补贴资源能够公平地投向民营养老机构,在其当前的运营效率下,将会带来更大的社会效益和经济效益。

2 部门分割导致养老机构难以提供医疗护理性质的照料服务

以慢性病为主的疾病谱转变以及居民收入水平的提高要求当前的养老服务解决的不仅是吃饭、穿衣、洗澡等日常生活照料问题,更重要的是提供带有医疗护理性质的长期照料服务。但现实是,部门间的“条块分割”体制使得医疗护理性质的照料服务难以提供,导致了另一种形式上的供需不匹配。

具体来说,由于医疗和养老分属不同的行政部门主管,养老机构提供医疗服务需要得到医疗卫生行政部门的许可,而医疗机构要提供养老服务也需要到民政部门进行审核。但在当前的卫生行政系统下,养老机构要想提供医疗服务,必须要达到卫生部门区域卫生规划要求的医疗等级水平,这对大部分养老机构来说显然难以满足,特别是对于那些由空闲厂房、学校、社区用房改建而成的民营养老机构。即使养老机构能够设立医疗机构,社会资本举办医疗机构在医疗市场上所遭遇的“玻璃门”在医养结合领域中并不会随之减少。

目前,我国养老机构多通过内设医务室以及与周边医疗机构合作的方式来解决这一困境。但内设医务室的养老机构,能提供的医疗服务也仅限于量体温、输液、给药等简单的医疗服务需求,更不用说“上氧、吸痰”这类复杂的长期护理服务了。这是因为,行政性管制对医务人员这一医疗资源在人事制度和执业方式上的垄断,使得事业单位体制下,去养老机构当医生或单独开诊所做康复护理并不是一个“明智”的选择。不仅受制于职业发展空间,还面临执业地点无法注册、职称难评定的问题。这也是养老机构多聘请医院退休医生的原因。

而与周边医疗机构进行合作的医养结合方式同样面临较多困难。在当前公立医院为主导的医疗服务市场上,公立医院缺少的不是患者,而是能“赚到钱”的患者,可以说,养老机构的老人相比于医疗机构的其他患者并没有多大的优先地位。

在上述情况下,由于部门分割带来的医养难融合,老年人群不仅要面临高昂的医疗费用,也给医保基金支出带来压力。

3 人力成本问题

养老机构提供的服务本质上是一种长期、持续性的照护服务,劳动力在这些服务供给上的投入目前没有办法用机器或现代技术所替代,属于劳动密集型服务业。因此,不管对公立养老机构还是民营养老机构来说,人力成本都难以降低,这也可能成为未来制约长期照护服务发展的重要因素。

从长期照护服务劳动力需求情况来看,养老机构人力成本占比较大。案例调查结果显示,公立养老机构在自理和不能自理老人各约一半的情况下,护理员和老人的配比为1:5.5,即一个护理员在一天8小时工作制下可以照护5.5个老人。而公办民营养老机构在其入住老人全部是不能自理的情况下,护理员和老人的配比要达到1:2.7,即一个护理员在一天8小时工作制下只能照护2.7个老人。民营养老机构在不能自理老人占比93%的情况下,护理员和老人配比比公办民营低,为1:5.5,但其护理员工作时间却长达10-12个小时之久。不同所有权养老机构的人力成本占总成本比例分别为51.9%(公立)、36.7%(公办民营)和22.1%(民营)。

从我国人口年龄结构上看,长期照护服务劳动力供给可持续性堪忧。当前我国养老机构的护理员多来自于农村地区45岁左右的妇女或务工人员,随着我国人口年龄结构逐渐由成年型到老年型的转变,长期照护服务行业将面临人员短缺的困境。尽管时下放开了二胎政策,但“远水解不了近渴”。在长期照护服务“劳动强度大,工作时间长”的情况下,除非护理人员工资显著高于其他行业水平,但这显然难以预测。

4 政策建议

老机构的私有化。英国、意大利、德国等欧洲国家,将养老护理服务的提供以购买服务的方式外包给私人或现金支付给老年人直接购买护理服务。其中,英国私人(营利和非营利性质)养老机构占比达40%,NHS公立机构占比仅8%,其余为当地议会委员会举办。

二是,打破部门间行政壁垒,实现医养融合。一方面加强部门间的沟通和协作,减少政策性矛盾的出现。另一方面,在医疗卫生体制改革中,卫生行政部门也应鼓励和放开二级医院转型做康复和护理,以便更好地适应市场的需要。同时,改变现行医疗卫生行业人事管制制度,放开医生自由执业。只有医生自由执业,使医生成为市场的人,才能使得人力资源自由流动,更好地适应医养结合的发展需要。

三是,借鉴国际经验,充分利用非正规就业人员,解决养老机构人员短缺困境。众所周知,人员短缺是养老机构普遍面临的难题,同时困扰着国外的养老服务机构,但通过借鉴其他国家和地区的经验也可以给我们以启示,如德国养老机构提高非正规就业者的数量,在其护理人员类型构成中,全职的比例仅为42%,兼职的比例为41%,偶尔来帮工的比例为10%。除此之外,2014年,德国在中国实施“移工转移民”计划,希望通过引进中国护理人员进入德国长期照护机构担任照顾服务员。英国同样需要通过海外移工来解决本地护理人员短缺问题。尽管我国从海外引进劳动力的可能性不大,但也可以通过增加非正规就业者比例这一思路,把闲散的劳动力充分利用起来。随着“共享经济”的发展,这也是一种可能的选择路径。

[1]Forder, J. and S. Allan (2011). Competition in the care homes market, PSSRU Discussion Paper 2814.

[2]Rothgang, H., and Igl, G. Long-Term Care in Germany. Japanese Journal of Social Security Policy, 2007, 6(1), 54-85.

[3]王品. 德国长期照护保险效应分析1995-2013[J]. 人文及社会科学集刊,2014,27(1):135-203.

[4]Shutes, Isabel and Carlos Chiatti, Migrant Labour and the Marketisation of Care for Older People: The Employment of Migrant Care Workers by Families and Service Providers, Journal of European Social Policy, 2012,22(4): 392-405.

针对当前长期照护服务供需不匹配的可能原因,为完善长期照护服务保障制度,提出以下政策建议:

一是,对待公立与民营养老机构应“一视同仁,公平竞争”。当市场存在公平竞争时,养老机构才能在优胜劣汰中不断定位和发挥自身的优势,并根据市场需求情况自动形成多层次、多元化的供给局面。而政府对养老机构土地、房屋以及设备的投入,其最终目的是向民众提供养老服务,促进社会福利事业的发展。但不管是公立还是民营都应被同等对待,不是公立就一定比民营更可靠、更有效率,重要的是激励机制设计。即使政府兜底的“三无、五保”老人也完全可以通过政府购买服务的方式提供。

如,美国从最初的管制长期照护床位和机构数量,走向了公立养

Policy Analysis on the Imbalance between Supply and Demand of Long-term Care

Zhu Fengmei1,Wang Zhen2

(1Graduate School of the Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,102488;2Economic Research Institute of the Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,100836)

The construction of long-term care insurance is an important task during the period of“13th Five-Year Plan". The supplies of long-term care services are particularly worthy of attention. With further population aging, the demands for long-term care are growing rapidly. However, there is serious mismatch in demands-supplies in the supply side with some beds not been occupied. In this paper, based on case studies, the mains reasons for the imbalance between supplies and demands in long-term care are analyzed, which include that the ef f ciency in public aged care institutions is low, the related sectors are isolated, and the aged care institutions is dif f cult to reduce labor force input. The effective measures to solve these problems are to promote the fair competition among the aged care organizations, to break the administrative barriers between departments, and to make full use of the informal workers to solve the problem of labor force shortage.

long-term care service, supply and demand mismatch, sector segmentation, medical and aged care integration, labor force shortage

F840.684 C913.7

A

1674-3830(2016)9-34-4

10.369/j.issn.1674-3830.2016.9.007

2016-8-28

朱凤梅,中国社会科学院研究生院在读博士生,主要研究方向:卫生经济学与公共政策。