渐被淡忘的大师之师

2016-05-16王世铎

王世铎

何鲁,这位当今少有提起的著名数学家、书法家、诗人,在民国时期,却是大名鼎鼎,以旷世奇才,扬名天下。用今天的流行话来说,真正算得学界大腕。同时,以天下为己任的那份知识分子的良知与担当,令独夫侧目的铮铮傲骨,更使何鲁素享“布衣名士”的清誉。

世事迁替,时人不识何鲁,已不足为怪。而对严济慈、吴有训、钱三强、赵忠尧、柳大纲、吴文俊、吴新谋……这些蜚声海内外的物理、化学、数学家,总该有闻?可知道,这些赫赫大名的科学家都曾受业于何鲁,都是何鲁先生精心培育的高足。故而,称何鲁为“大师之师”,名副其实,并无时下大师帽子满天飞的流弊与虚妄。

尤应关注的是,何鲁还是九三学社的创始人之一。九三学社历史上见诸报刊的第一条资料,1946年1月9日,重庆《新华日报》以《学术界举行九三座谈会,决定筹组九三学社》为题的报道,便有何鲁先生的信息:

本社消息:褚辅成、许德珩、税西恒、张西曼诸氏,邀请重庆学术界人士举行九三座谈会。出席何鲁、刘及辰、潘菽、吴藻溪等二十余人。首先检讨新疆问题,其次交换对政治协商会议意见,发言踊跃,一致认为,政治协商会议必须完全公开,只许成功,不许失败……何鲁的发言更为沉痛,他慷慨指出,今日的中国,赵高太多,若不予以铲除,将蹈亡秦的覆辙,郑重忠告马歇尔元帅和国共两党及民主同盟各党派领袖,如果要想真正把中国搞好,就必须亲自采访中国在野真正专家学者的公正意见。听众一致报以热烈的鼓掌,历久不息。最后决定推褚辅成、许德珩、张西曼等筹组九三学社,声援出席政治协商会议各代表,完成他们所负的历史任务。

这是“九三学社”名称首次揭橥于社会。而在会上剀切陈词,先声夺人的何鲁先生,也在这行文字中,跃然欲出……

破壁求新泛沧海

何鲁,字奎垣,1894年生于四川广安乡下一个贫寒的农家。何鲁自幼天资聪颖,十分好学。每天私塾放学回来,仍舍不得把书本放下。晚上,为了节省灯油,常在家人睡下以后,悄悄爬上供桌,借着神龛前一盏幽暗油灯,读书到深夜。

1901年9月,清廷实行“新政”后,科举考试虽未废除,但是,将育人、取才合于新式学校一途的趋势,已经在各地蔓延。1903年春,成都成立机器学堂。年方10岁个头儿矮小的何鲁也穿起长衫,与众多年长的生员一起,前去报考。不料考场点名时,偏偏漏掉了他的名字。何鲁不顾许多,挤出人群质问。主考官员自知理亏,只得对何鲁出题另考。

面对命题作文,何鲁落笔成章,一气呵成。主考官读罢,感觉文笔流畅,先已有了喜爱之意,遂选左传《郑伯克段于鄢》一段,让他背诵。何鲁应声高诵,未有半句磕绊。主考又用“梁鸿传”典故拟一对联上句:“童子鸿不因人热” (注:《世说新语》梁鸿字伯鸾,少孤,尝独止,不与人共食。比舍先炊已,呼伯鸾及热釜炊,伯鸾曰:“童子鸿不因人热者也。”不因人热,不因人冷,又见王先谦《后汉书集解》),要何鲁来对。何鲁听了,脱口对曰:“学生鲁当以扬名”——可谓敏而工巧。主考不禁惊叹:“此神童也!”

由是,何鲁以第一名成绩,考入成都机器学堂。四川总督岑春煊闻讯,将何鲁延至府中,飨以奶茶。阖府上下争睹这位巴蜀垂髫奇才。

何鲁在成都机器学堂的学习,各科成绩皆优。三年后毕业,被保送到南洋公学,后又转入清华学堂就读。

1910年暑假,何鲁由同盟会员朱伯为介绍到天津《民意报》工作,并加入同盟会。1912年春,南北和谈告成,何鲁回到清华继续读书。

在清华留美预备学校,何鲁见到外籍教师侮辱中国学生,难抑怒火,率领同学严辞批评洋教师,被认定为“闹学潮”而被开除。宣布开除他的全校大会上,何鲁面对校长侃侃而谈:“经此学潮,清华若能改革进步,何鲁一人纵然牺牲学籍也无关系。若不改弦更正,而使最高学府萎靡腐败如前,就是请我来读,我也不会来的!”说罢在全场学生的掌声中,扬长而去。

何鲁离开清华学堂,考入天津工业学校。此时,李石曾、吴玉章、吴稚晖等人恰在北京发起“留法俭学会”,鼓励青年人赴法勤工俭学,以便“输世界文明于国内”。决心负笈海外精进学识的何鲁,得此机会,自然不会错过。经过在北京安定门内方家胡同留法俭学会预备学堂近半年的学习,何鲁漂洋过海,进入里昂大学,成为我国第一批赴法勤工俭学的留学生。

中法教育的差距,加之语言上的障碍,使初到法国的中国留学生困难重重,很不适应。课堂上,常有留学生回答不出教师的提问而被罚站。何鲁这位昔日的“天府奇才”,也遭遇了同样的尴尬。甚感羞辱的何鲁,决心突破障碍,迎头赶上。假期里,他每天都泡在图书馆里查字典,把艰涩难懂的专业名词全部熟记下来。

何鲁的学习能力倾倒了他的老师。法国教授不但对何鲁刮目相看,也改变了对中国留学生的印象。从此,当众受到教授表扬,成了何鲁留学期间的“保留节目”。 何鲁学习刻苦是出了名的。他把法文的物理、化学教科书,熟读到了甚至可以倒背如流的程度。除了法文,他还学会了英、德、俄等语言。

1919年,何鲁以优异成绩在法国里昂大学毕业,成为第一位获得科学硕士学位的中国人,并且凭借攻克世界数学三大难题之一“由一种变数发展到多种变数”,而蜚声国际数学界。

育才启智凭绛帐

1919年,五四运动爆发。何鲁听到消息,按捺不住报国激情,迅即束囊返国。然而,踏进国门,面对政治黑暗、官吏颟顸、民不聊生的种种现状,何鲁感到只有培养出众多新时代的科学人才,才能挽大厦之将倾,拯黎民于水火。心志既下,终生恪守。何鲁在“教育救国”的道路上披荆斩棘,奋勇精进,先后执教于国立东南大学、上海中法通惠工商学校、大同大学、第四中山大学、云南大学、安徽大学、重庆大学、北京师范大学,历任教授、教务长、重庆大学校长等职。

北伐战争后,杨杏佛、何鲁等人奉派接收国立东南大学(1928年改为国立中央大学,第一任数学系主任为熊庆来)。何鲁到校后,接任数学系主任。经过熊庆来、何鲁的努力,终使中央大学数学系的规模跃居全国第一。何鲁对中央大学数学系的建设,倾注了大量心血。

1929年,四川军阀刘湘根据四川省善后会议议案,组建重庆大学,刘湘自任校长。经人推荐,刘湘签发“委任状”和“训令”,委任何鲁为理学院院长。

时任安徽大学校长的何鲁,接到聘书,认为刘湘对教书先生太过傲慢,便将原件退回。刘湘自知失礼,多方赔礼道歉。何鲁考虑到家乡教育落后,服务桑梓,自是不可推卸的责任。于是,何鲁在1932年离开安庆,来到山城重庆,就任重庆大学理学院院长。

当时,由于翻译各异,我国数学名词术语混乱,急需统一。1934年,教育部决定审订数学名词,由陈建功、何鲁等15人组成委员会。经过近四年的努力,1938年出版了我国第一部《算学名词汇编》,为我国数学的研究发展提供了必要的条件。

何鲁不仅致力于高等学校数学的教授,对于我国中学数学的教学改革和课程建设,也付出了许多心血。何鲁还直接参加了中学数学教科书的编撰工作。1923年,《新学制高级中学教科书代数学》由商务印书馆出版。1924年,中国科学社又出版了《高中代数学》。这些教科书是我国数学教育由仿效西方,改由中国学者自己编撰的宝贵教材。

何鲁非常注重学术研究,主要著作有收入“算学丛书”的《行列式详论》《虚数详论》《二次方程式详论》《初等代数倚数变迹》以及《变分法》《微分学》《爱因斯坦学说概述》等。何鲁的著作论理严谨,深入浅出,为西方近代数学在中国的传播,起到了重要作用。

何鲁是我国学术社团的重要组织者和活动家。早在留学法国期间,何鲁就创办了“学群”团体,后来并入中国科学社,是为我国早期重要的科学学术团体。1935年7月,中国数学会在上海交通大学图书馆成立,何鲁被选为董事会9位董事之一。

桃李万树孕芳英

何鲁教书育人,爱惜和奖掖人才,是出了名的。至于在经济上得到过他援助的学生,更是不胜枚举。

何鲁初在南京高师任教时,发现一个学生不但每堂课听得专心致志,还经常提出问题和心得——这个学生不是别人,就是后来成为著名科学家的严济慈。

何鲁慧眼识才,便把平生所学,悉心相授。严济慈家境贫寒,何鲁经常将他留在家中,供其食宿,并把珍藏的法文原版书籍供其阅读。何鲁离宁到沪任教,也每于假期邀严济慈住到家中。如此,严济慈很快通晓了法文,演算了大量习题,学业猛进。1923年,严济慈在何鲁的指导资助下,赴法留学。1927年,严济慈完成博士论文,成为世界上第一位精确测定石英压电定律“反现象”的科学家,也成为第一位获得法国国家科学博士学位的中国人。后来,严济慈成为九三学社的领导人之一,与恩师何鲁在九三学社初创时的挺身呐喊,可谓前后呼应,渊源自在。

1938年,在西南联大任教的华罗庚,完成经典巨著《堆垒素数论》。原稿送到中央研究院,却无人能审。后送教育部,交由何鲁主审。时值盛夏,何鲁躲在一幢小楼上,挥汗审阅。审毕,不仅撰文赐序,大加赞赏,还以部聘教授的声望,坚请政府给华罗庚颁奖。在何鲁的鼎力推荐和多次建议下,1941年,华罗庚终于获得了国民政府颁发的仅此一例数学奖。

除了大学任教,何鲁还在重庆、广安办过三所中学。尤其是1939年在重庆唐家沱创办的“载英中学”,以收留贫穷学生和因参加进步活动被开除的学生而闻名。

2014年3月23日,为了纪念何鲁诞辰120周年,重庆市第四十六中学,恢复了载英中学的校名。由载英中学、重庆大学培育出来的各界精英,忆起他们可敬的何鲁校长,自是感怀不尽。

愤时疾恶有斥声

何鲁早年加入同盟会,参加辛亥革命,算得是国民党元老。

1927年,“四一二事变”后,正值何鲁接替胡适出任上海中国公学校长。见到蒋介石制造宁汉分裂,大肆捕杀共产党人,何鲁公开发表演讲:“蒋介石这一手做得很孬!蒋介石要闯祸!”事后,特务气势汹汹追查何鲁是否讲过这样的话,何鲁义正辞严地说:“我说过蒋介石要闯祸的话,如果他不改正,他还要闯大祸!”

1936年夏,中国科学社在庐山召开年会,恰值蒋介石也在庐山消暑。蒋介石为了笼络这些科学家,发帖宴请科学社全体成员。不料何鲁接过请柬一看,上有:“奉蒋委员长手谕”之类套语,便将请柬掷在地上,说:“我这个人生来就笨,吃不来奉谕饭!”

教育部长陈立夫约见何鲁,表示愿向蒋介石推荐。何鲁笑道:“我见到他非骂他不可,你当介绍人,怕不怕?”弄得陈立夫很尴尬,只好作罢。事后谈起此事,何鲁诙谐地说:“陈立夫要介绍我去给蒋介石‘排朝,我辞以不够资格。给蒋介石‘排朝,要花鼻梁才合格。我的鼻梁不花,所以不够资格。”

何鲁经常指名道姓斥骂蒋委员长的事,传到了军统局特务的耳朵里,军统头子康泽有些坐不住了。为了给何鲁施压,康泽在重庆沙利文西餐厅,宴请何鲁。康泽先发制人,问:“何先生是否有过对委员长不敬的言论?”何鲁一笑:“是啊,经常骂,不知你说的是哪一次?” 康泽听了,哭笑不得。康泽又问:“何先生认为中央军入川以来,哪些地方比刘湘时期为好?”何鲁答:“如水益深,如火益热,何好之有?”康泽反诘:“何以见得?”何鲁说:“兵工筑路,劳命伤财,一也;岁征粮超过刘湘,二也;往时我当面斥责刘湘把天府之国的四川搞得民穷财尽,就是因为他养兵太多,剥削过甚所致,谁知今天尤有过之!”面对软硬不吃的何鲁,康泽只落得悻悻而退。

1946年5月4日,何鲁出席了九三学社成立大会,并与侯外庐、黎锦熙、梁希、陈剑鞘等被选举为监事。

1947年的东北,国共双方重兵云集,大战一触即发。4月,何鲁等人发起“重庆大专学校教授时事座谈会”,到会者二百余人。何鲁首先发言:“二十多年前我就说过,蒋介石做得很孬,要闯大祸。二十年后的今天,我说蒋介石做得更孬,要闯更大的祸!而且祸在眼前!”接着列举国民党政府贪污腐败的种种劣迹,指其为制造内战的祸首。何鲁的演讲激起阵阵掌声。次日,重庆各大报刊都进行了报道。

延安《解放日报》也刊登了此条消息。新中国成立后,一次毛泽东主席接见全国政协委员,与何鲁握手时还饶有兴致地慨叹:“你的胆子不小啊!”足见其影响之大。

1946年10月27 日,九三学社重庆分社成立,推选税西恒、何鲁、吴藻溪等15人分别为理、监事。何鲁与九三学社在渝同人,积极投入了反独裁争民主、反内战吁和平的斗争。

何鲁的言行终于惹恼了当局。1949年重庆解放前夕,他的名字列入了特务暗杀的黑名单。名单上报重庆卫戍司令杨森。杨森因与何鲁有同乡之谊,为其开脱道:何鲁不过是个嗜好饮酒的读书人,是不会造反的。遂把何鲁的名字勾去,使何鲁幸免于难。而黑名单上其余的人,几乎皆遭杀害。

一身明月化诗书

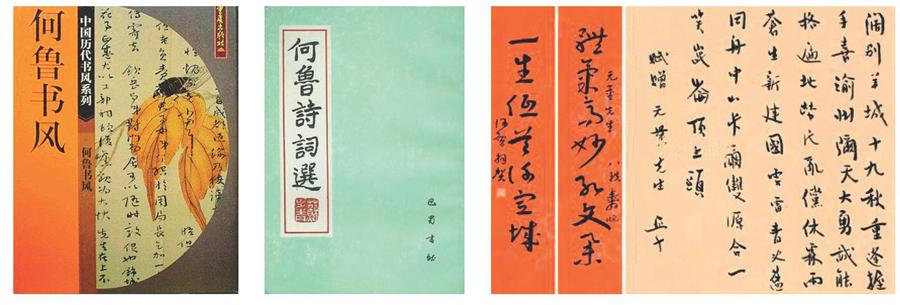

何鲁不仅在数学王国抉微探密,自由驰骋,其他领域,诸如经史、文学、诗词、书法、佛经……亦为擅场,造诣精深,而尤于书法诗词,天机阐发、匠心别具、风韵超逸。有人评说:正是何鲁在数学界的卓越成就,掩抑了他在书法与诗词方面应该享有的更大声名。

何鲁幼习书法,一生临池不辍。他的一方砚台上镌有:“终日相携,行影不离,子不弃我,如式佩带”的铭文。何鲁精于行、草、篆、籀,于书法理论亦多创见。何鲁认为,“书法当从钟鼎金石铭刻篆隶入手,方能于书体之平正端严中涵泳出庄凝气象。若夫鼓努为力,旁姿侧媚,书家所不取也”。

1940年代在重庆时,何鲁常与谢无量研讨书法。慕名而来者甚多,确是“寸笺尺素,得之者珍同拱璧;真草篆隶,求之者为穿户限”—— 求书者几乎踏破门槛。谢无量评论何鲁的草书:“奎垣先生作草如作楷,故特为端劲。平日好之,每珍其尺牍。”

有人问何鲁,今世书家谁当第一?何鲁莞尔答曰:“于髯翁(于右任),吾之师也,吾戴吾师为第一,谢无量长于我,我兄事之。此外则吾不知已……”此话,足证何鲁对于右任书法的推崇,亦可见其“名士”派头的自信与自负。

1956年,何鲁调入北京师范大学,移居燕都。荣宝斋极为珍视何鲁的书法作品,请他标定润格。何鲁说:“我的字千金不卖,凡朋友爱好,分文不取。”

日本前首相田中角荣对何鲁的书法极为推崇。1970年代,中日建交,曾策划邀请何鲁率中国书法代表团访日,惜未成行。

何鲁不但精通多国语言,还深谙古汉语音韵。在南京中央大学担任数学教授时,兴之所至,竟也开起古典诗词讲座。何鲁讲起诗词来,旁征博引,妙趣横生,加上一口抑扬顿挫的四川话,常常引得连窗台上都挤满了旁听的学生。这个时期,何鲁还与性情狷傲的国学教授黄侃结为忘年之交,常在一起诗酒唱和,游踪遍及金陵名胜古迹,留下了许多生动诗篇。

才情横溢的何鲁,经常徜徉于诗的境界。或纪游抒怀,或感时咏物,或酬酢唱和,身后留下的诗词达数千首之多,给后人留下了品味不尽的审美享受。论者称其诗:“气象沉雄则如老杜,文笔磅礴则似退之。若夫口占绝句之作,则以耳目之所睹记,信手拈来,亦成妙谛……宁不叹其意境之空灵乎?”

何鲁与另一位九三学社创始人税西恒交谊深厚,《何鲁诗词选》收有他与税老唱和的诗篇多达十余首。何鲁晚年在《秋兴·其二》吟道:

叶叶题诗句,句句着香痕。

分明无怨旷,一心报国恩。

“文革”中,何鲁与众多知识分子一样,厄运难逃。1973年9月13日,何鲁心疾突发,倒在了书桌旁,终年80岁。

学问家的常态,自是枯坐书斋,白首穷经。然而对于家事国事天下事,事事关心的何鲁先生,则是嫉恶如仇,刚直不阿,每每由低眉菩萨,转瞬化作怒目金刚。何鲁先生身上的凛然正气,可钦可爱的人格魅力,强烈的爱国热忱,正是中国知识分子可贵的独立精神在天地间的氤氲传递……

(作者为九三学社中央文化工作委员会委员,社史研究中心研究员)