新常态下粮食核心区建设

——以河南省农业人力资源教育培训为视角

2016-04-13黄德金

黄 德 金

(河南工程学院 人文与社科学院,河南 郑州 451191; 天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387)

新常态下粮食核心区建设

——以河南省农业人力资源教育培训为视角

黄 德 金

(河南工程学院 人文与社科学院,河南 郑州 451191; 天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387)

新常态下维护国家粮食安全,关系到国家的稳定和有序发展。作为传统农业大省,河南在保障国家粮食安全方面勇挑重担,实现了粮食产量“十二连增”,为保障国计民生、维护国家粮食安全做出了重要贡献。同时,河南作为粮食核心区战略实施对象,具体实施已时间过半,成果丰硕,但暴露出的粮食产业土地资源约束趋紧、农业人力资源存量和质量矛盾突出等瓶颈问题令人担忧。实现科技兴农,发展粮食生产根本上要依靠人力资源,做好农业人力资源教育与培训成为推进粮食核心区建设的有效选择。建议在粮食核心区实施三大工程,即推进基础素质提升工程,改善粮食核心区基础教育;推进农业人才培育工程,抓好职业农民培养与培训;推进经营人才培养工程,搞活粮食核心区农业经济。从而促进河南粮食生产再上新台阶,为维护国家粮食安全做出新贡献。

河南省;粮食安全;粮食核心区;农业人力资源;教育;培训

一、新常态下国家粮食安全形势不容乐观

经济新常态下,国家经济社会发展面临的不确定性因素增加,因此维护国家粮食安全对于应对新常态,实现国家稳定发展,更显得意义重大。据乐施会(Oxfam,国际性饥荒救济组织)最近预计,世界主要粮食产品的价格在未来20年中将翻一番,其中半数增长源于气候变化。这将可能导致重大的粮食安全问题,特别是在非洲、印度和东南亚诸多地区[1]。习近平在视察粮食生产时也曾强调:“手中有粮,心中不慌。保障粮食安全对中国来说是永恒的课题,任何时候都不能放松。解决13亿人吃饭问题,要坚持立足国内。”尽管如哈耶克所说,每个人可能都希望国家以某种方式采取行动,但在政府应该干些什么的问题上,几乎是有多少不同的人,就有多少种看法[2]。但在粮食安全问题上,世界各国似乎在认识上达到了空前的一致,原因只有一个,那就是粮食问题太重要了。为应对粮食安全形势的严峻挑战,国务院相继出台了《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020)》《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2008—2020)》等一系列规划文本,明确了坚守耕地红线,集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和粮食调出量大的核心生产区,维护国家粮食安全。在此背景下,河南、吉林、黑龙江等省份陆续成了国家的粮食生产核心区。

据FAO(联合国粮食及农业组织)1996年11月给出的定义,粮食安全指:只有当所有人在任何时候都能在物质和经济上获得足够的、安全的、富有营养的食物来满足其健康的膳食需要及食物喜好时,才实现了粮食安全[3]。十八大以来,党中央提出了到2020年全面建成小康社会的宏伟目标,而这一目标实现的重要基础就是确保实现国家粮食安全。在粮食核心区战略等一系列政策的带动下,我国粮食产量实现了连续增长,但粮食安全形势依然不容乐观。

2015年我国粮食总产量62143.5万吨,比2014年增长2.4%,实现了历史性的“十二连增”。但国内粮食刚性需求增加的情况依然存在,粮食生产的不确定性因素进一步增多,粮食进口数量持续增加(2015年我国粮食实际进口总量为12000万吨左右)[4],表明国家的粮食安全风险不容忽视。从地区层面看,我国目前有13个粮食主产区,分别是河南、山东、河北、黑龙江、吉林、辽宁、江西、安徽、湖南、湖北、四川、江苏和内蒙古,据国家粮食局统计,这13个粮食主产区粮食产量占全国总产量的比重为75%,约95%的全国增产粮食也来自于这些地区。而当前我国国内粮食有效供应不足的趋势日渐明显,粮食调出地区和调出量“双减”。原先14个粮食调出省现在仅余河南、黑龙江、吉林、内蒙古、安徽、湖南6省,原先9个粮食产销平衡地区,现在仅剩3个,沿海的粮食调入省广东、福建、浙江等粮食自给率已下降到30%—40%。从统计数据来看,我国粮食自给率已突破95%的安全线,甚至下降到了90%以下[5]。据有关预测,到2020年我国耕地保有量约为18.05亿亩,而粮食需求总量将达到11450亿斤,就目前来看粮食缺口依然很大。作为国家重要的粮食主产区,河南省在粮食核心区中具有一定的代表性,以河南省为视角对粮食核心区战略实施的效果和问题作以检视,具有一定的现实意义。

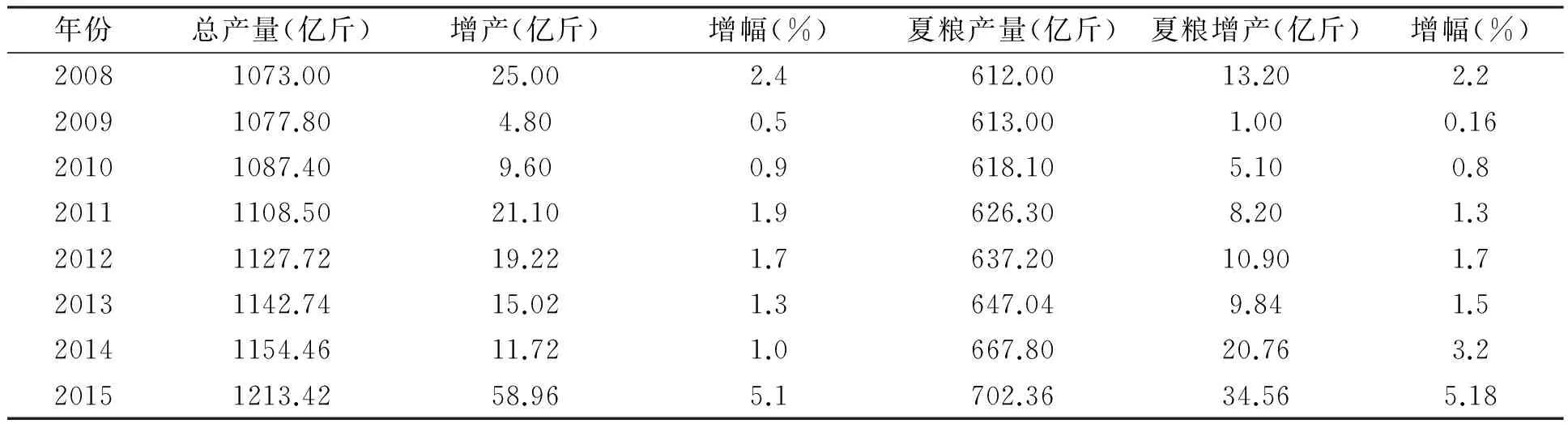

二、河南粮食核心区建设成果喜人但瓶颈明显

河南地处我国黄河流域、中原腹地,素有“中原粮仓”之美誉,其耕地面积居全国第4位,但粮食总产量曾多年居于全国首位。原省委书记徐光春在粮食危机与粮食核心区建设高峰论坛上曾表示,“历史和现实都表明,民以食为天、国以农为本,无粮天下乱、有粮民心安。粮食问题不仅是经济问题、政治问题,也是社会问题,更是关系到国家安危第一位的大问题”。正是基于对国家粮食安全以及河南省粮食生产肩负历史重任的准确认识,河南省2008年制定了河南省粮食生产核心区建设规划并上报北京。2009年9月,国家发改委下发了《关于印发河南省粮食生产核心区建设规划的通知》(以下简称《规划》),标志着河南省粮食生产核心区建设规划获得国家批准并正式启动。近年来河南持续推进高标准良田“百千万”建设工程,加快推进粮食生产核心区建设,坚持走数量、质量、效益并重之路,粮食综合产能稳步提高[6](如表1所示)。2015年河南全省实现粮食总产量1213.42亿斤,比2014年增产58.96亿斤,同比增长5.1%,实现了历史性的“十二连增”,并历史性的突破1200亿斤大关。用占全国1/16的耕地,生产了占全国1/10粮食,不仅保证全省近1亿人口的粮食供应,而且调出粮食及加工制品400多亿斤。其中,全省夏粮总产量突破700亿斤,达到702.36亿斤,比去年同期增产34.56亿斤,增幅5.18%,稳居全国第一;秋粮突破500亿斤,达到511.06亿斤,比去年同期增产24.40亿斤,增幅5.01%。这是2008年以来河南省粮食增产幅度最大的年份,也创造了河南省粮食总产量突破1200亿斤、夏粮突破700亿斤、秋粮突破500亿斤的三大历史性壮举,顺利实现了粮食核心区建设第二步规划目标——即2015年实现粮食产量1200亿斤。可以说,自粮食生产核心区战略实施以来,河南省粮食生产得到了持续的发展,为保障国家粮食安全做出了贡献,也为中原经济区和郑州航空港经济综合实验区建设提供了基础物质支持与保障。

表1 河南省粮食总产量、夏粮产量统计表(2008-2015)

数据来源:河南省统计局官方网站。

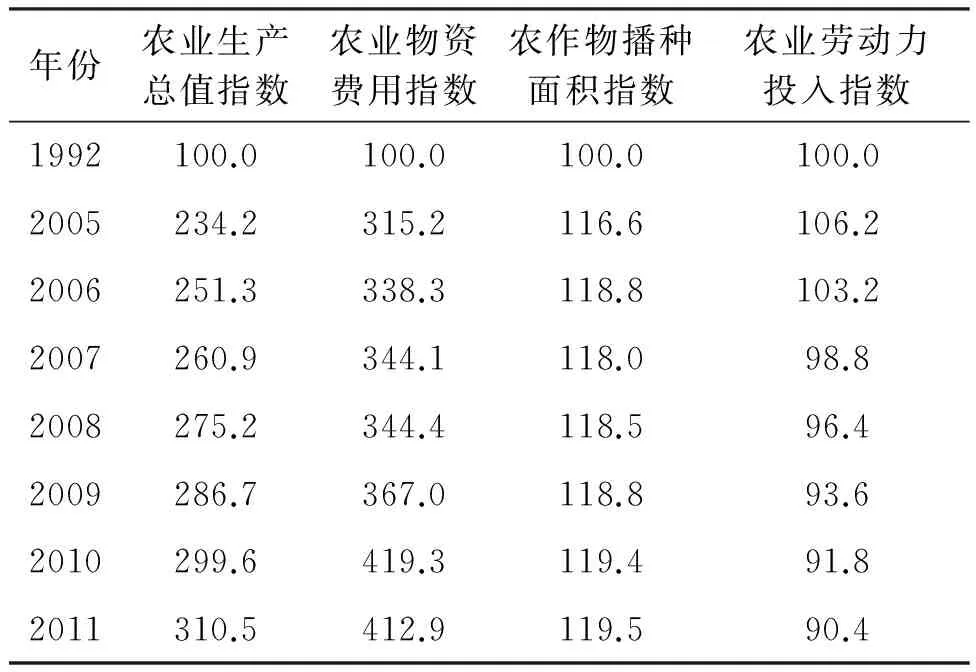

在经济新常态下,经济增长速度换档带来的不确定性,以及经济结构调整带来的结构性阵痛,对粮食生产安全的影响是必然的。其主要表现为对粮食需求结构、粮食供需总量、粮食价格,以及农业科技开发与推广、农业劳动力供给等的影响。自《规划》实施以来,全省年粮食总产量年均增幅为1.77%,夏粮总产量年均增幅为1.98%。这两个数字得以实现,主要仰仗2015年全省的风调雨顺和大量新建高标准良田带来的粮食总产量、夏粮超过五个百分点的猛增。若不算2015年,相应的年均增幅仅为1.22%和1.44%,假如按此增速,到2020年,实现全省粮食总产量突破1300亿斤的目标将有极大的困难。当前,粮食核心区建设面临的困难和瓶颈比较明显(如表2所示),主要表现为:粮食生产资源约束趋紧,尤其是新增农作物耕种面积日趋困难。如2006年至2011年的6年间,农作物播种面积指数只增加了0.7个百分点,具体表现为城镇化建设用地、经济作物种植用地挤占严重,土地撂荒时有发生。土地的稀缺性导致了城镇化和工业化发展与粮食生产核心区建设在空间和地域上争夺土地资源的矛盾,我们未来只能重点向现有耕地资源挖潜[7]。自然气候条件多变,区域性自然灾害频繁,粮食生产现有的防灾抗灾能力有限。如2009年夏季的强对流天气造成全省多个地区夏粮几近绝收,2014年秋季部分地区的灾害性气候造成当地秋粮大幅减产等。粮食增产对生产资料投入依赖较重。如2011年农业生产总值指数是1992年的310.5%,而2011年农业物质投入指数是1992年的412.9%,也就是说这20年间,农业生产中的物质投入翻了两翻,其主要表现为化肥、农药等的大量使用,既过度透支了土地肥力也加剧了环境污染和食品安全问题。粮食生产中的科技贡献率不高,主要表现为农业科学研发成果的转化率低,农业新技术推广及应用不够,科技发展对粮食生产的贡献率不高。

表2 近年来河南省农业生产主要投入要素指数统计表

注:为消除价格因素带来的影响,农业生产总值指数采用了《2012河南省统计年鉴》中农业总产值相对指数。

资料来源:根据王勇《河南省农业经济增长的要素分析》(载于《农村经济与科技》2015年第1期)进行整理。

三、 推进农业人力资源教育开发是推进农业可持续发展的应有之义

“农业可持续发展直接关系到作为国家战略核心的粮食与食品安全问题”[8],向现有耕地挖潜、应对气候变化问题对粮食生产的影响、解决农业生产造成的环境污染和食品安全问题、提升科技对粮食生产的贡献率,从根本上来说,要依靠人力资源这把钥匙。而现实情况是,当前粮食核心区的农业人力资源状况令人堪忧,主要表现在为粮食生产服务的人力资源在存量和质量上均暴露出一些明显问题。从存量上来看,可从事粮食生产的青壮年劳动力外流速度有增无减,当前粮食生产的主要劳动力以兼业中年农民、留守老人和留守妇女为主,粮食生产“后继无人”问题渐显;从质量上来看,当前粮食核心区农民及农业经营者素质总体上不高,突出表现为高素质、高技术水平的农业生产者流失严重,从事农业经营的优秀人才资源匮乏。

人是生产力发展诸要素中最活跃、最富创造力的要素,推进粮食核心区建设,发展粮食生产,其动力源泉在于农业人力资源的质量、数量和能动性。而这三者的实现,需要系统科学地推进粮食核心区农业人力资源开发。河南省人力资源总量大,农村人口数量多,在经济发展放缓、农业改革转型压力增大和农业生产资源趋紧的现实之下,推进区域农业人力资源教育培训,即通过基础教育提升农民的整体素质,通过职业农民培训提升农业人才的技能水平,通过农业经营人才培养搞活农村经济,可以为粮食核心区建设提供良好的人力资源支撑。

四、实施三项工程促进粮食核心区农业人力资源开发

(一) 推进基础素质提升工程,改善粮食核心区基础教育

舒尔茨在《改造传统农业》中阐述过实现农业现代化的核心思想,即农业现代化意味着农业生产率的革命,提高农业生产率需要具有现代技能的农民,而问题在于发展中国家实现农业现代化的主要障碍就是农民受教育水平低下。据河南省地方经济社会调查队2012年统计报告显示:河南省从事农业生产的劳动力组成结构,51岁以上的占42.8%,60岁以上的占14%,分别比第二产业高33.2个百分点和13.6个百分点,比第三产业高36.7个百分点和10.2个百分点,显示出农业劳动力老龄化趋势明显。从事第一、二、三产业的劳动力组成结构,小学及以下文化程度的分别占39.1%、13.5%和3%,前者比后两者分别高25.6个百分点和36.1个百分点,农业劳动力文化程度低的问题十分突出。农村中女劳动力占44.7%,其中,从事第一、二、三产业的女劳动力分别占69.9%、18.5%和11.6%,前者比后两者分别高51.4个百分点和58.3个百分点。现有农村劳动力中受过专业培训的人数占17.5%,其中,第一、二、三产业劳动力中受过专业培训的人数分别占8.1%、48%和43.9%,前者比后两者分别低39.9个百分点和35.8个百分点。可以说河南省从事农业的劳动力呈现出高、低、多、少四大特征,即“年事高”“文化低”“妇女多”“培训少”,农业人力资源的综合素质偏低。低素质的劳动者使得农业科技的转化效率大大降低,从而阻碍了河南省的农业现代化,对粮食核心区建设形成了潜在的制约[9]。

抓好粮食核心区基础教育发展是推进粮食核心区人力资源素质提升的基础任务。教育对于生产力的促进是毋庸置疑的,而在传统经济体制中,人们无论在理论上还是在实践上,都视教育为非生产性劳动,倾向于把它当作一项虽不能不办,却可大办可小办,可急办可缓办的事业来看待……而如今,引导社会成员加大对提高自身能力的投入,此其时矣[10]!而近年来随着城镇化加快和外出务工农民人数的增加,河南农村基础教育面临的问题日渐突出。据2014年河南省统计局在17个省辖市、40个县市区、120所农村小学的调查显示,农村小学教育中生源锐减情况严重,学生流失问题突出。另外,农村地区基础教育面临的主要问题还有教育教学目标错位,片面追求升学率,服务“三农”的导向没有得到有效树立;农村教师待遇差,导致优秀师资外流,年轻教师缺乏,师资队伍结构不合理;办学经费不足,办学条件较差,部分学校运行困难;家庭教育功能弱,留守儿童多缺乏家庭教育和引导。

《中国教育改革和发展纲要》指出,教育必须为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,自觉服从和服务于经济建设这个重心,促进社会的全面进步。农村地区的基础教育,应主要面向“三农”,主要培养将来能为农业、农村服务的人才,所以要坚决摒弃“一切围绕升学转”和“学习无用论”两种极端思想,端正教育教学目标,重视体、音、美等文化素质课和自然、劳动等实践课程教学,重视孩子们基础素质和基础能力的培养,为若干年后的农业人力资源奠定良好的综合素质基础。要进一步落实和提高农村教师的基本待遇,改善农村教师的生活和办公条件,吸引优秀的年轻教师到农村学校服务、扎根,加强农村教师的培养与培训,不断优化乡村教师结构,提升其总体素质水平。要确保农村基础教育的办学经费投入,不断改善农村学校的办学条件,这对稳定师资、控制学生流失、提升教育水平有着重要的意义。针对农村的青少年儿童,尤其是父母不在身边的留守儿童,要通过社会、学校、家庭三个方面共同努力,对孩子们进行必要而全面的教育和引导,帮助孩子们形成良好的认知、性格和习惯,不断完善家庭教育功能,切不可“听之任之”的“散养”“散放”。

(二)推进农业人才培育工程,抓好职业农民培养与培训

在党的十八届五中全会上,国家确定了创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,放眼世界,创新已然成为各个国家、各个领域寻求发展的重要出路。习近平曾强调,农业出路在现代化,农业现代化关键在科技创新,我们必须比以往任何时候都更加重视和依靠农业科技进步,走内涵式发展道路,要适时调整农业技术进步路线,加强农业科技人才队伍建设,培养新型职业农民。

当前农业的科技贡献率与农业科技成果的转化率都不尽如人意,一方面是地方政府投入大量人力财力进行农业科技创新,新品种、新技术大量涌现,而另一方面是很多农业新成果、新技术成于实验室(试验场)又止于实验室(试验场),未能在广大的农村和农田中得到很好的推广和利用。这不仅令大量的科研资源、人才形成浪费,又贻误了推进粮食核心区建设的有利战机。解决该问题有两个抓手,一是要着力理顺农业科技创新机制,培育粮食产业科技创新人才,推动粮食生产领域的科技创新,并做好成果转化和普及推广工作;二是要做好粮食核心区农民的培训工作,提升其技能素质,为科技兴农、科技兴粮提供人力资源基础。

农民的知识素养、技能水平、管理能力、经营意识是当前促进农业发展、稳定粮食生产的重要因素。马克思曾说过:“工人支出在教育上的东西是微不足道的;凡是工人有这种支出的时候,这种支出都是生产的,因为教育会生产劳动能力。”相关部门应提高专项支出的力度,通过多途径培训粮食产区农民、提高掌握和应用新技术、新成果的能力,通过培训提升农民的职业素质和职业能力,培养和壮大职业粮农队伍。培训工作是一项需要长期坚持的工作,为此,需要分步骤、有计划开展培训,在不耽误农时的情况下,有针对性地提高培训对象的知识水平和工作能力[11]。农业技术推广部门可通过下乡组织科普讲座、开办农民夜校等形式进行科普及技术培训,提高农民科技文化素质和科学种田水平。特别要加大对高产、优质粮食品种生产栽培技术的培训力度,使得科技成果能够进村入户、农业技术能够送到田间地头,从根本上提升农民的职业技能水平。同时,有必要建立专门针对农民的教育培训机构,培养出来的农业人才也应该主要留在农村从事农业生产[12]。培训要坚持长、短期结合的原则,让农业人才始终处于一种不断“放电”、不断“充电”的动态开发过程中,保证对最新知识、技能、信息的掌握能力。另外,当前制约新型职业农民成长的另一个原因在于我国社会长期缺乏充分尊重农民职业的社会文化,中原地区这种情况尤甚。由于长久以来我国二元社会结构存在的各种观念的长期累积,农民被赋予了弱势群体形象,从事农业生产尤其是粮食耕种的农民未得到应有的尊重。农民社会地位低、农业收入水平低、农村社会保障水平低——这“三低”成为许多人要跳出农门走入城市的主要原因,这也是新生代农民宁愿漂泊在外打工谋生,也不愿回归农村、农业进行干事创业的主要动因。因而,通过宣传、教育、树立典型等方式创造充分尊重农民职业的社会氛围,也是吸引更多有知识懂科技的优秀青年投身农民职业,献身粮食生产的有效举措。

(三) 推进经营人才培养工程,搞活粮食核心区农业经济

粮食核心区面积广阔但地域分散,千百年来农民们也习惯于分散的一家一户的耕作(当然也经历过短期的人民公社化时期)。分散的粮农大多只是“初级”农产品的生产者,只懂种粮、卖粮,缺乏必要的农产品加工或经营能力,更谈不上从农产品深加工和市场流通中获得收益。农民处于粮食产业链条的末端,被动接受市场的左右,赚的仅仅是种粮的“辛苦钱”。受素质能力和信息的局限性,在市场粮价波动过程中,农民对市场的反映和判断最为迟缓,只能被动接受粮价波动的摆布。在粮价上涨时,大部分利润被粮食流通和经营环节赚走,而在粮价下跌时,粮农们往往却是受损最大的群体。“谷贱伤农”现象多是由小农户与大市场的矛盾造成的,这也是制约粮食核心区农民收入水平提高的主要原因。同时,农户生产规模小,限制着农业生产效率的提高和农产品商品率的转化,也在一定程度上制约了农业先进技术的采用和推广[14]。要确保粮食核心区稳产增产,首先要确保粮食作物的耕种面积,这是前提;其次要保单产,运用现代农业技术手段,选育优质、抗逆、高产的粮食新品种,抓好与良种相配套的栽培技术的革新及推广,提高耕种、田间管理和收割水平。在此基础之上,通过现代农业生产方式和规模化经营来提高粮食种植业的收益,让粮农增产能增收,这对于提升其种粮积极性和创造积极种粮的创业氛围则具有加权作用。

粮食核心区建设的方向,就是要实现粮食生产的规模化、集约化、产业化、标准化,努力建立起保障粮食增长的长效机制,让粮食生产活力得到充分释放,农民收入水平得到较快增长,让农民共享经济社会发展带来的成果。这就需要粮食核心区要以区域资源优势为基础,大力发展农产品加工业,推进农业产业化集群发展,加快农业现代化进程[14],不断提升农业生产的经济效益。实现这一目标必然离不开优秀的粮食经纪人、农民合作社带头人、新型企业家等经营人才队伍。而今随着市场经济的发展,农村经营人才对农业经济的推动作用已日渐明显,一个优秀的企业家在为自身创造利润的同时,往往能够带动一个区域实现较快的发展,这也成为这类人才逐步被社会所重视和认可的原因。正如韦伯所说:人们将直接而明显的营利活动作为一种天职,而把这种天职当作是他们的伦理职责,正是这种观念为新型企业家的生活方式创造了伦理基础和正当理由[15]。

经营人才的培养,要主要面向随着现代农业的发展而出现的粮食专业大户、家庭农场、粮食农业合作社、粮食加工及营销企业等新型经营主体,开办职业教育、成人教育或讲习班,将粮食生产、加工、经营等需要的先进的管理理念、科学的管理方法、灵活的经营策略等传授给他们。要适当开展案例教学,将成功的农业经济人士请到讲堂上,为大家现身说法,并借助问答、讨论、交流等形式,促进这些人才相互沟通、相互学习、共同提高。根据不同形式的新型经营主体,参照城市职业教育的经验,开展订单式培养,以满足不同类型经营者的学习需求。各地农业、科技及教育主管部门,要针对当前农村土地流转、农民合作组织建立、农业生产规模化、粮食种植的职业化等实际情况,科学判断此过程中人力资源素质提升的需求,开展专题培训,提升相应经营人才对土地流转政策的把握能力,提升合作社带头人的农业合作组织组建和管理能力,提升农民企业家在农业经营过程中的市场预测能力、商业谈判能力等。R—坦普尔曾经说过,在将近1800年的时间里,中国在农业生产率方面比西方先进的多,以致“中国颇像今天所说的‘发达国家’,而西方则更像是‘发展中国家’”。舒尔茨也曾如是描述中国农业:“当欧洲还处于‘黑暗时代’时候,中国已经出现了当时的农业现代化。”中国近代农业的落后,跟重农抑商政策和小富即安的小农经济思想有着直接的关系。在当前经济全球化的大潮下,我们十分有必要加强对农业经营人才的培养,这也必将对粮食核心区粮食生产和当地农业经济的发展起到较大的促进作用。

[1][美]布鲁斯·麦克卡尔,马里奥·费尔南德斯,詹森·琼斯,玛塔·沃达兹,著.郑颖,刘仁,译.气候变化与粮食安全[J].国外理论动态,2015(9):125.

[2]哈耶克.通往奴役之路[M].王明毅,冯兴元,等译.北京:中国社会科学出版社,2013:84.

[3]扈映,龚银烈.开放的粮食安全观视角下玉米进口策略研究[J].重庆交通大学学报(社会科学版),2016(2):54-58.

[4]陈锡文.我国粮食产量“12连增”为何进口却在不断增长[J].瞭望,2016(5) .

[5]汪来喜,赵金霞.基于粮食金融化的我国粮食安全思考[J].农业经济,2016(1):3-5.

[6]范亚旭,张培奇.河南加快建设粮食生产核心区[N].农民日报,2015-08-22(第002版).

[7]李素琴,李衍一.河南粮食核心区建设中资源禀赋优势逆转与对策——基于粮食综合生产能力视角[J].中国农业资源与区划,2012(6):39-44.

[8]郭素玲.新常态下生态农业的发展前景与对策——以河南省为例[J].中国农业资源与区划,2016(1).

[9]张全红.河南省农业现代化的制约因素与现实障碍分析[J].农业经济,2013(11):11-14.

[10]余金成.劳动论纲[M].天津:天津社会科学院出版社,1995:236-239.

[11]杨河清,张琪.人力资源管理[M].沈阳:东北财经大学出版社,2010:159.

[12]叶迎.日本农业人力资源开发研究[J].世界农业,2013(10):150.

[13]邱书钦.粮食生产核心区农民收入现状与增收对策分析[J].经济研究导刊,2013(29):24-27.

[14]张玉周.新型城镇化的区域空间布局优化研究——基于河南的实证研究[J].中州学刊,2015(3):36.

[15]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].北京:北京大学出版社,2012:69.

[责任编辑:杨金玉]

Research on the Construction of the Core Grain Region under the New Ordinary State —the Perspective of the Education of Henan Agricultural Human Resource

HUANG De-jin

(1.School of Humanities and Social Science, Henan University of Engineering, Zhengzhou Henan 451191, China; 2.School of Politics and Administration, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

Grain security is a major strategic issue related to the national stability and orderly development under the China’s new ordinary state. As a traditional agricultural province, Henan province had made an important contribution to the national economy, people’s livelihood and our national grain security. Recent years Henan province has implemented the state’s core grain region strategy and got fruitful results. In the meantime, it has met some bottleneck problems, such as the tighter constraint of the land resource, the contradiction of the quantity and quality of the agricultural human resource. To promote agriculture by applying scientific and technological advances and develop grain production fundamentally relies on the high-quality human resource. So the good education and training of the agricultural human resource can boost the construction of the core grain region. This article gives the suggestion of carrying out three big projects: the basic quality promoting project, the agricultural talent cultivating project and the management talent training project.

Henan province; grain security; core grain region; agricultural human resource; education; training

2016-06-19

河南省软科学计划项目“河南省国家粮食核心区建设中人力资源支撑战略研究”,项目编号:152400410479。

黄德金(1980— ),男,辽宁省大连市人,副教授,博士研究生,研究方向为科学社会主义理论及政策研究 。

F307.11

A

1002-6320(2016)06-0106-06