运用数字化实验探究离子反应的微观原理*——初高中衔接之硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应

2016-04-09庞玉玺汪

庞玉玺汪 嵘

(1上海市金山中学 上海 201599;2无锡市刘潭实验学校 江苏无锡 214046)

运用数字化实验探究离子反应的微观原理*——初高中衔接之硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应

庞玉玺1汪嵘2

(1上海市金山中学上海201599;2无锡市刘潭实验学校江苏无锡214046)

摘要:以初高中学段都采用的硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应实验为切入点,比较了不同学段此实验的教学功能;并就电离理论中离子反应部分的教学,尝试利用数字化动态导电性实验,采用由“微观→宏观”教学方法,透过微观本质解释宏观现象,初步建立微粒观思维。

关键词:离子反应;数字化;微粒观;教育解释学

*江苏省教育科学“十二五”规划2013课题“基于教育解释学的初中化学实验有效教学实践研究”(D/2013/02/624)成果之一。

硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应是中学化学的常见实验。因具有药品用量少,实验快速,现象明显,零排放等优点,在不同的学段作为不同知识点的载体。在初中学段,此实验的教学功能侧重于学会使用合适的化学语言对现象进行描述,并作为学习质量守恒定律和复分解反应条件的实验载体;高中学段则采用此实验来探究离子反应本质。不同的教学功能使得两个学段对硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液的要求不同。初中学段本实验需成功地出现实验现象,定性地得出产物是氢氧化铜和硫酸钠,定量地获得反应前后质量不变的数据。而高中学段则需从微观原理知道两者反应的实质是铜离子和氢氧根离子的反应,并通过此实验来了解离子反应的本质和规律。传统上,采用“宏观→微观”教学法,在离子反应的教学中会利用此实验的现象、反应类型入手,然后从电解质电离角度分析产生这些现象的微观过程,从而引出离子反应的概念和电解质在溶液中反应的实质。这种方法更多关注的是用微观过程对宏观现象进行解释,学生在思维上延续着宏观思维的方式。鉴于此,笔者试图突破这种传统的对离子反应的教学,使用手持技术——数字传感器重现动态导电性实验,以期能将初高中学段关于此实验的教学更加有效地衔接,并使学生能从微观的离子角度理解离子反应,并透过微观本质理解宏观现象,帮助学生逐步建立微粒观思维。

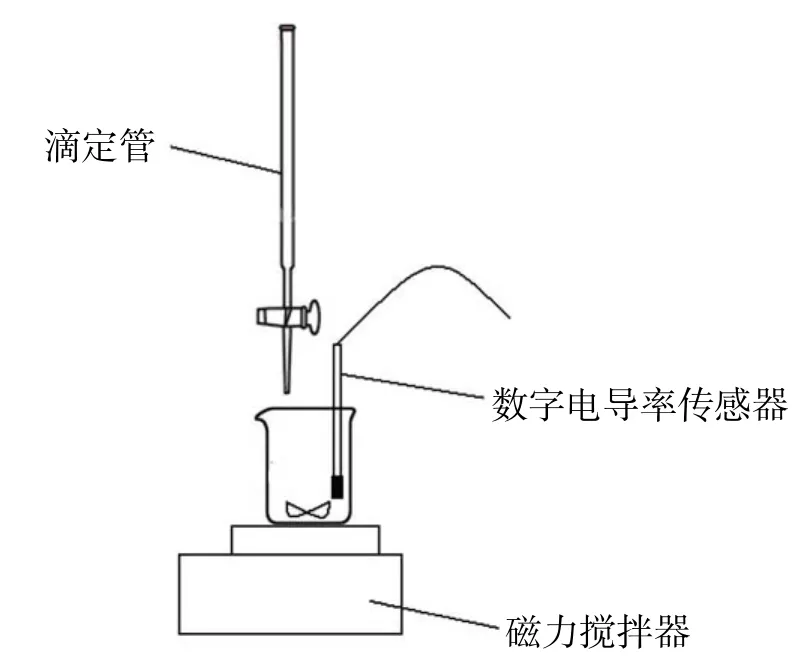

一、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应的动态导电性实验装置图

二、教学实践片断

师:介绍电导率的定义及电导率与离子浓度的关系。

[实验1]25mL 0.05mo1/L CuSO4溶液,测电导率,如图中电导率-时间曲线Ⅰ。

师:0.05mo1/L CuSO4溶液为什么可以导电?

生(众):溶液中有离子,主要是Cu2+和SO42-,另外少量的H+和OH-。

师:如果向0.05mo1/L CuSO4溶液中加点水或者氢氧化钠溶液,溶液中的离子会如何变化?这条曲线又会怎样变化呢?

[实验2]用滴定管匀速向插有电导率传感器的25mL 0.05mo1/L CuSO4溶液中滴入蒸馏水50mL,获得电导率-时间曲线Ⅱ。

师:如何解释由实验2获得的曲线Ⅱ?

生:实验2向CuSO4溶液中滴加水后溶液体积增大、溶液被稀释,从而使主要起导电作用的Cu2+和SO42-浓度降低而使导电能力降低。

师:向CuSO4溶液中加入NaOH溶液,溶液也会被稀释,曲线又会如何变化呢?

[实验3]用滴定管匀速向插有电导率传感器的25mL 0.05mo1/L CuSO4溶液中滴入0.1mo1/L NaOH溶液50mL,获得电导率-时间曲线Ⅲ。

图1电导率—时间曲线图

(Ⅰ:CuSO4溶液;Ⅱ:CuSO4溶液中滴加水;Ⅲ:CuSO4溶液中滴加NaOH溶液)

师:在实验3中,溶液中各种离子浓度是如何变化的?曲线III为什么先降低后升高?为什么曲线III最低点处的电导率高于曲线II?

生:实验3向CuSO4溶液中滴加氢氧化钠,OH-与Cu2+生成了沉淀,使溶液中的Cu2+离子浓度快速减小,而溶液中原有的SO42-和由滴定管加入的Na+未参与反应而其浓度因稀释减少,以离子形式存在于溶液,故仍有一定的导电能力,强于实验2;溶液后期导电能力的增强是NaOH溶液过量使原溶液中Na+和OH-离子浓度增大导致。

师:如何通过实验证明Na+和SO42-没有参与反应?

生:取实验3反应后的上层清液中滴加BaC12溶液产生白色沉淀的方法证明SO42-未参与反应。

师:尝试用离子符号来表示上述离子间的作用。

生:Cu2++2OH-→Cu(OH)2↓

师:由此,我们可以得出硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应的本质是Cu2+和OH-之间的反应,而电解质在溶液中发生反应的实质就是离子间的反应。

三、教学实践思考

教育解释学认为教师不是知识守望者和旁观者,教师是经验建构者。教师应精于把课程知识与自己、学生的经验结合起来,敢于重构教参和教材,乐于和学生发展共有知识,善于引领学生进行有意义的经验互动。微观粒子看不见、摸不着,又确实存在,如何通过技术手段使他们变得“可见”从而回归知识的本源成为设计本实验教学的一个思想。本实验教学采用动态导电性实验将抽象的离子浓度与电导率相联系,引导学生分析反应物的构成微粒和微粒间的作用,从而建立化学反应的微粒观思维,更好地认识微观世界。在具体的教学实践中,也直接采用“微观→宏观”教学法,由微观粒子的变化来解释宏观现象。

教师的课程意识是教师把课程经验不断向学生的生活经验靠拢,使他们之间不断渗透和延续,从而引导学生从初中化学到高中化学有效衔接。众所周知,初高中衔接教学不仅要关注知识与技能,更应该关注过程和方法。离子反应作为电离理论的核心,体现了化学学科思维中微粒观和变化观的思维特点。初中教材中对离子反应很少涉及,只是在人教版《化学(九年级)》下册“酸和碱的中和反应”中氢氧化钠和盐酸反应的示意图中能了解到该反应的实质是:H++OH-→H2O。硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应在初中学段作为学生学习实验基本操作技能、规范化学用语以及学习质量守恒定律和复分解反应条件的实验载体,但还没有像高中学段一样需通过此实验来探究离子反应的本质问题。受认知能力发展的影响,学生对离子反应的认识并非一蹴而就,而是经历了由物质到离子,由易及难,由现象到本质的一个递进过程。手持技术的加入可以清楚地“观察”到溶液内部微粒的变化,与初中的复分解反应相比,拓展和深化了学生对溶液中的化学反应的认识,提供了一种分析问题和解决问题的新视角,即从微观离子角度认识分析水溶液中物质间的反应。

使用现代数字技术手段做一点小小的尝试,从微观视角去审视一个实验、一个原理,揭示宏观现象背后所隐含的微观原理,能够帮助学生更好地从分子、原子和离子层面上理解化学变化的本质,更有效地提升学生的化学思维品质。

参考文献

[1]姚子鹏.九年义务教育课本九年级·化学(试用本)[M].上海:上海教育出版社,2009:56-57

[2]姚子鹏.高级中学课本·化学(试用本)[M].上海:上海科学技术出版社,2009:81-83

[3]王晶.九年义务教育课本九年级·化学[M].北京:人民教育出版社,2012:60-69

[4]邓友超.教育解释学[M].北京:教育科学出版社,2009

[5]何彩霞.以化学观念为统领设计教学活动[J].化学教育,2013,(1):16-18

[6]卢姗姗.化学学习中“电解质”概念相异构想的跨年级研究[J].化学教育,2013,(12):36-40

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.02.032

文章编号:1008-0546(2016)02-0094-02

中图分类号:G633.8

文献标识码:B