新型城镇化进程中的信息化理论体系研究

2016-03-29郑建明经渊

郑建明 经渊

摘 要:针对我国新型城镇化建设中的信息化理论建设落后的现状,文章对新型城镇化进程中信息化理论体系进行研究,对城镇化和信息化理论研究梳理,分析了新型城镇化进程中的信息化理论体系构建的理论基础和现实基础。结合科学研究纲领理论,从理论内核、基础理论、应用理论、理论环境层面构建了新型城镇化进程中信息化的理论体系,以期对城镇信息化进行指导。

关键词:新型城镇化;信息化;科学研究纲领;理论体系

中图分类号: G201;D035-39 文献标识码: A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2016001

Study on the Informatization Theory System in the New Urbanization Process

Abstract Informatization theory in new urbanization process falls behind and the author tries to study the theory system of informatization in the new urbanization process. Based on a analysis of the theory of urbanization and informatization, theoretical basis and solid foundation of informatization theory in new urbanization is discussed. Combining theory of scientific research programme, a theory system is constructed, including kernel theory, basic theory, applied theory and environmental theory to guide new urban informatization.

Key words new urbanization; informatization;scientific research program;theory system

1 研究背景新型城镇化是一个中国化的命题。城镇化是指在经济发展过程中人口不断由农村向城镇地区集中的过程[1],与西方国家不同,我国的城镇化进程是与步入信息化社会的进程相互重叠的。经过前一阶段快速、粗放式的发展,我国已初步解决物质条件层面的社会发展。继而,当前新型城镇化进程中信息化的建设着重解决“人的城镇化”这一问题。以信息化为支撑,将信息化和城镇化充分融合,是我国以人为核心推进建设具有中国特色、和谐发展的城镇化的主要途径[2]。

“新型城镇化中的信息化”这一概念从首次被提出至今已有20余年。关于新型城镇化中的信息化定义,不同主体从不同的角度进行了描述。虽然,新型城镇化中的信息化尚不能称为一门学科,但已经拥有较为明确的研究范围与研究领域,具备了建构理论体系的基础条件。新型城镇化中的信息化中研究对象的庞杂与借鉴理论的外来性使其一时很难建立起公认的科学、系统、逻辑严密的理论体系。在学者的研究过程中,有关新型城镇化中的信息化的知识已经有一定的积累,但是到底哪些内容属于相关知识范围,还没有统一的定论。为更好地理解新型城镇化中的信息化,有必要对相关学术研究成果进行分析与整合,以便从中提炼出一个具有内在逻辑结构的知识体系,建立起新型城镇化中的信息化理论体系框架。

2 城镇化、信息化理论研究现状

2.1 城镇化路径的考察

作为传统的农业大国,我国实现富国强民的关键在于农村和农民,这已得到学界的普遍认同。如以梁漱溟为代表的乡村建设学派提出中国的发展不同于西方国家,应以乡村建设为切入点。随后,费孝通等学者对乡村建设学派及其他社会学派的观点进行总结,提出“小城镇、大问题”的农村内生城镇化道路,以发展城镇工业为基础来推动中国从农业社会向工业社会转变。

其后,很多学者进一步讨论城镇化问题。有的认为,可借鉴一些西方国家做法,不提城镇化的概念而直接建设大中城市,省略农村居民先聚集到城镇这一过程[3]。更多的学者则指出,我国农业人口的转移路径有其独特性,将超过6亿的农民直接安置到城市是不现实的,城乡一体化的发展关键在于城镇,应先入城镇、后入城市,就地工业化[4]。

2.2 信息化路径的探索

1963年,日本学者率先使用“信息化”一词描述社会从物质生产主导走向信息产业主导地位的过程。其后,学术界对信息化内涵给出了多种解读,如:信息技术的推广与应用过程;信息资源的开发和利用过程;信息产业的成长和发展过程;国民经济发展重心从物质性空间向知识性空间转变的过程等[5]。

目前,信息化理论已形成四种范式。马克卢普、波拉特等提出信息经济论,认为信息活动的GDP比重、信息产业规模等经济属性是信息化的基本性质;日本电讯与经济研究所(RITE)则应用信息化指数方法来研究信息化;诺拉、孟克等认为信息技术的进步和传播是信息化的核心特征;贝尔等则持社会学论观点,认为信息化是一个全局命题,需要研究政治、经济、社会、文化、法律和技术等各种层面的问题[6]。

2.3 城镇化和信息化二元路径的融合与发展

为解决快速城镇化注重数量规模增加而忽视质量内涵提升的问题,学界又提出新型城镇化的概念。新型城镇化与信息化之间密不可分,新型城镇化是信息化的空间形式,承载并作为信息化的依托。信息化是城镇化的经济内容,利用信息技术手段和科学方法为城镇化提供发展动力,提升城镇管理水平和生活品质,最终实现城镇的协调可持续发展[7]。如吴伟萍兼顾“城市”发展和“信息化”的特征,构建了城市信息化成熟度模型[8],将城市信息化的建设内容归纳为网络与信息资源、城市管理与运行、服务与社区、产业与经济四部分。

新型城镇化进程中的信息化是围绕城镇的功能定位而展开的信息化,同时具备城镇发展和信息化的特征,是农村信息化和城市信息化相互吸引、融合发展的过程。新型城镇化进程中的信息化理论与城市经济理论、信息化一般理论、社会发展理论等关系密切,是一门前沿性、综合性、交叉性的理论。当前关于新型城镇化进程中信息化理论研究有多种概念表述,如从信息传播角度上可认为是信息在城镇居民之间进行有效传递的过程,从信息技术应用角度上认为是以计算机网络为主要手段在城镇居民间进行信息传递的过程。

新型城镇化中的信息化广泛涉及城镇经济、文化、社会、科技等诸多领域,它不是一个简单的城镇建设中的信息技术应用问题,而是一个大的问题集。相比新型城镇化进程中信息化实践的如火如荼,相关理论的建设相对滞后。目前,以“理论体系”、“知识体系”、“理论框架”为主题的研究城镇化和信息化的文献较少,具体到新型城镇化中的信息化则更少,相关研究停留在政策性文件和一些散落的探讨性论文中,缺少专门的研究机构、研究人员和资金投入来进行系统梳理,无法全面反映新型城镇化中的信息化理论体系的整体构成。本文将基于既有成果,跟踪新型城镇化进程中我国信息化的发展动向,探索建立新型城镇化进程中信息化的理论体系,寻找其逻辑起点,科学界定并准确阐释其基本概念、内容、目标、方法、技术等,为新型城镇信息化提供理论指导。

3 新型城镇化进程中的信息化理论与现实基础

3.1 科学研究纲领理论

科学理论的发展模式研究可追溯到20世纪初维也纳学派的逻辑实证主义,随着物理学等自然科学研究一系列突破性进展的出现,卡尔纳普、石里克等认为,强调归纳方法是基本的科学方法,一切科学命题都以经验为基础,提出“可证实性”和“可确认性”两大原则。与维也纳学派的基本思路相反,波普尔提出评判理性主义,他将经验检测的“可证伪性”作为科学与非科学陈述的区分依据,提出科学的发展过程就是一系列猜想、反驳、再次猜想的过程。库恩等人基于科学理论不能被经验所证实这一事实提出了社会历史主义,从科学的整体性和理论能动性角度提出了科学发展的新特征,认为一门学科只有形成了统一的“范式”才能被称为科学。

拉卡托斯对卡尔纳普、波普尔、库恩等的理论和研究方法进行总结,提出“经验预见性”标准,并形成了由硬核、保护带、启发法、进化和退化标准等核心观点组成的科学研究纲领理论[9]。

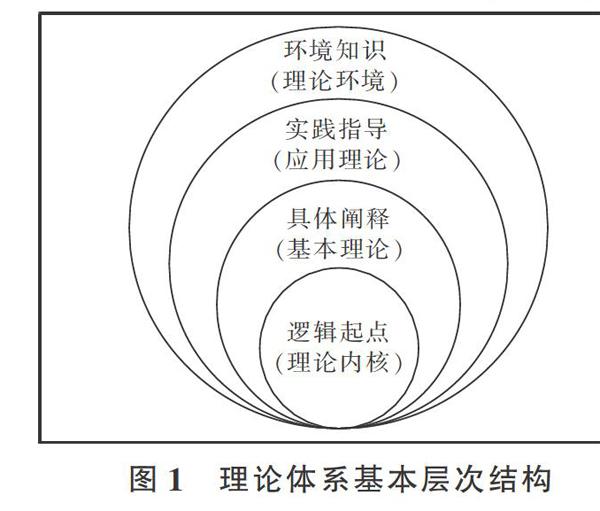

拉卡托斯的科学研究纲领综合了维也纳学派、评判理性主义学派、社会历史主义学派等各种学派科学认识论观点的优点,可以较为清晰地描绘科学的发展历程,成为对科学研究进行指导的理论基础[10]。“新型城镇化中的信息化”理论体系也基本上涵盖着理论与实践、基础与应用。它们和理论内核共同建立起“新型城镇化中的信息化”的理论体系。但科学之间往往存在着各种各样的关系,它需要其他学科知识的启发,因此,有一个宏观的、广阔的理论环境层次位于理论体系之外。因此“新型城镇化中的信息化”理论体系分为理论内核、基础理论、应用理论、理论环境四个层次。如若把理论内核去掉,建立的“新型城镇化中的信息化”理论体系将是条块化、非系统性的,无法认清构建“新型城镇化中的信息化”的理论因素及其逻辑关系,造成人们对理论体系的认识缺乏整体性。理论体系还应具有一定的前瞻性和指导性,要能准确识别基础理论和应用理论出现的新问题,能够不断适应外部环境的变化,通过正面和负面实践不断强化内核,增强其指导的科学性。“新型城镇化中的信息化”理论体系是理论与实践的结合,在其体系结构中各理论层次都和理论环境紧密相连,实现实践经验对其的直接支持,并以此为基础,最终形成一个立足于实践的面向应用的理论体系。

3.2 现实基础

1990年以来,人们开始认识到城镇化和信息化关联的重要性。新型城镇化的成败直接取决于其与信息化的协调发展程度,城镇化和信息化的实践已经成为社会现实。随着信息化的发展和应用,促进了城镇管理模式的创新和新的城镇化生活方式的实现。

随着新型城镇化实践的深入,与信息化相关的政策法规建设已取得一定成果,《中华人民共和国著作权法》、《计算机著作权登记办法》等构成了较为完整的著作权保护法律体系,其他信息化领域的法制化也在推进中。在《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》、《三网融合推广方案》等文件指导下,结合智慧城市的建设,各级政府实施三网融合,推进通讯基站、光纤、移动网络等的建设,为新型城镇化实践提供信息基础设施支撑。

新型城镇化注重质量内涵提升,最终目标是实现城乡融合、社会和谐。党的十八届五中全会根据实践经验,指出要坚持协调发展,促进城乡区域协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。国内外发展实践也表明,信息化与新型城镇化关系非常密切,将信息化放在新型城镇化进程中进行研究,是信息化理论建设的应有之义。

4 新型城镇化进程中的信息化理论体系框架

4.1 理论体系的层次结构

“新型城镇化”是一个全新的本土化命题。1991年,辜胜阻率先使用并拓展“城镇化”的概念。2007年,党的十七大报告中正式使用“新型城镇化”这一定义,并明确了其内涵,为后续的研究奠定基础。

我国之所以以“城镇化”这一概念而不是以西方国家通用的“城市化”来表述,源自于我国独特的城市化道路。在新型城镇化与信息化结合的过程中,研究广大农村经城镇化向城市化过渡的过程,城市化可视为是城镇化的远景,但具体到新型城镇化的理论研究和实践探索,又形成一套独有的理论与经验汇集。这些理论、规律和方法又对新型城镇化进程中的信息化实践提供具体指导,成为新型城镇化进程中信息化理论体系的重要组成。因而,基于拉卡托斯的科学研究纲领理论,我们可以自内而外将新型城镇化进程中的信息化理论体系分为理论内核、基础理论、应用理论和理论环境四个层面(见图1)。

4.2 理论体系的内容分析

4.2.1 内核层次

任何理论体系的构建和发展都以逻辑起点为理论内核,这一理论内核也可称为基点,是对基本概念内涵、特征、方法的解读。理论内核是整个理论研究的关键点,由理论内核的展开而形成整个理论体系的内容架构,对理论内核理解的深入则伴随着理论的创新与突破,当理论内核被质疑甚至证伪时,整个理论体系就成了将倾的大厦。费孝通提出“小城镇,大问题”的农村内生城镇化理论,成为认识中国特色城镇化学术内涵的基础和实践探索的依据。至于新型城镇化进程中的信息化这一命题,因其独特性、新颖性,目前尚没有对其内涵、特征的系统讨论,但我们参考国家信息化、社会信息化、城市信息化等同位类概念的理论界定进行解读,并寻求其逻辑起点。

关于城市信息化,存在着多种解读,如姜爱林认为是城市社会经济结构转向以信息和知识为重心的一种过程;葛伟明认为是以城市为主体、广泛利用现代信息技术,加速国民经济信息化的进程;王远桂认为是在城市生活各方面广泛应用现代信息技术,深入开发和充分利用城市信息资源,完善城市信息服务功能的过程[11]。

关于国家信息化,1997年全国信息化工作会议给出的定义是“在各方面应用现代信息技术,深入开发、广泛利用信息资源,加速实现国家现代化的进程”。

关于社会信息化,王旭东[12]认为是发展信息处理技术、提高信息处理能力,创新生产力和生产方式,从而导致人类社会诸方面向更高阶段智能化变迁的一种历史进程。

综上,就新型城镇化进程中的信息化而言,我们认为其理论内核在于“信息资源开发与利用”。新型城镇化进程中的信息资源内涵相当广泛,除传统平面媒体资讯,现在更为常见的是各种数字化、网络化的信息资源,如政策法规、文件精神等政府信息;电子图书、体育资讯等科教文卫信息;天气资讯、旅行信息等生活信息。加强信息资源的开发利用,建立和完善信息资源开发利用的理论体系是新型城镇化进程中信息化建设的重要议题。

“信息资源开发与利用”是理论体系的逻辑起点。研究新型城镇化进程中的信息化理论就需要先对“信息资源”、“信息开发”、“信息利用”、“新型城镇化进程”有清晰的认识。首先,应在宏观层面对信息资源进行界定,洞悉信息资源是什么、核心内容是什么;其次,明晰与新型城镇化进程相适应的信息资源有哪些,在哪些地方有应用,应用的重点、难点又在何处,应用又是如何随着城镇化推进而发展的,等等;再次,认识城镇化进程的内涵、表现、意义和方法,理顺其与城市化的关系,辨析城镇化的阶段性和目标性[13]。

作为一个学科跨度大、发展变化快的知识领域,新型城镇化进程中的信息化理论有着众多的科学概念,且随着理论的演进不断发生着概念的失效、更新、融合和扩充,但信息资源开发与利用这一逻辑起点是不以人们的意念为转移的,也不会随着时间流逝和环境变化而改变,它居于整个理论体系的中心,其他任何概念都依托于对它的解读而存在。

4.2.2 基础理论层次

新型城镇化进程中的信息化理论是一个复杂的理论体系框架,其中,最为基础性的是信息化理论和城镇化理论及其结合,他们构成了整个理论体系的基础部分。基础理论是理论内核的保护带,并对理论内核进行阐释和发扬。

国内外对于信息化理论从内容架构、层次划分、技术应用、主题领域等角度形成一套相对完整的理论,与城镇化研究结合,与信息开发和利用相结合,为新型城镇化进程中的信息化理论提供了基础概念。信息化内容架构方面,我国目前采纳度较高的是国家信息化体系六要素说,即信息资源、国家信息网络、信息技术应用、信息技术与产业、信息化人才、信息化政策。信息化层次上,邮电部经济技术发展研究中心提出产品信息化、企业信息化、产业信息化、经济信息化、社会生活信息化五层次说。信息技术方面,人们的认识经历从“1个C”到“3个C”的历程。网络技术的发达促使信息技术定义由等同于计算机(computer)技术发展到计算机技术与通讯(communication)技术的复合体,即“2个C”;其后,控制(control)技术也被视为是信息技术的重要内容。

新型城镇化基础理论主要包括[14]:社会分工理论研究城镇化推动分工协作,社会分工和协作提高生产要素集聚,减小城乡差距的进程机理;系统工程理论以全面、系统的视角来评价和应对城镇化带来的社会问题;制度变迁理论研究城镇化进程中如何通过灵活、高效、全面和前瞻的制度设计推动全方位的改革;二元结构理论对城乡二元结构的形成过程、内在根源、基本特征、应对途径等开展研究。

上述城镇化、信息化理论研究视野、方法和结论的不断创新与结合,已形成并将出现更多关于新型城镇化进程中信息化的理论,如“社区信息化”从政府管理角度研究提升乡村一级的信息化程度,“社群信息化”则注重自下而上消除社群间的信息不平等。这些理论对新型城镇化进程中的信息化理论起着稳固内核和支撑应用的作用。

4.2.3 应用理论层次

从新型城镇化进程中信息化理论体系的结构揭示中,可以发现在基础理论之外是大量的应用理论。应用理论包括具体与实践相关的各种理论、规律和方法,它们具体指导了新型城镇化进程中的信息化实践活动,成为整个理论体系的前沿阵地。同时,应用理论与外部理论环境直接接触,是通过交互,吸收、借鉴社会学、计算机科学、心理学等学科的优秀理论和技术方法,促进自身理论创新的桥头堡。

新型城镇化进程中的信息化应用理论涉及广泛,信息产业理论、社会网络理论、知识组织理论、网络经济理论、信息测度理论等都可认为是理论体系架构中的应用理论组成。其应用表现在电子政务、电子商务、产业信息化、信息安全、三网融合、物联网、智慧城市、信息化程度评价等方方面面。

4.2.4 外部环境层次

科学技术的一大特征是各个领域、各门科学之间存在着相互影响、相互渗透和相互依存的关系,突破来自交叉、创新来自融合。任何理论体系都不是凭空产生并孤立存在的,而是有其特殊的形成条件,处于一定的理论环境中。新型城镇化进程中信息化理论环境包括来自自身知识范畴之外的,各个学科的理论体系中已被证实的各种概念、原理、方法,且这些概念、原理和方法应与城镇化、信息化存在千丝万缕的联系。正是因为这些背景理论作为学术环境的出现,为新型城镇化进程中信息化理论提供了宝贵的知识源泉,促使其在实践的土壤上不断汲取养分而成长,并实现理论创新和技术突破。

从当前信息化、城镇化的发展进程来看,我们认为有几种理论对促进信息资源开发利用有着较大影响。这些理论包括但不限于:系统论、控制论、信息论,即系统理论中的“老三论”,也称SCI论,它们不仅规范了科学研究的一般模式、过程规律,更深化了人们对新型城镇化进程中信息化理论的认识;耗散结构论、协同论、突变论,即所谓“新三论”,则在SCI论的基础上影响着理论体系的正面和反面启发的实现、有助于纲领的进化和发展[15];计量经济学、网络经济学、区域经济学等经济学理论,影响着城镇化、信息化的管理理论、运行机制和评价体系;知识管理学、战略管理学、城市管理学等管理学理论的发展则对新型城镇化进程中信息化的计划、组织、领导、决策和控制产生着广泛的影响。

研究相关理论对新型城镇化进程中信息化的影响、支持与约束,对于正确认识城镇化、信息化的实践活动,构建新型城镇化进程中信息化理论,具有重大意义。但这并不意味着可以将理论体系随意发散。科学理论,尤其是交叉学科理论,在吸收借鉴相关科学理论先进成果时,度的把握尤需严谨,理论的边界不可过于模糊,否则就会变得支离破碎不成体系。

4.2.5 各层次的逻辑关系

重视逻辑性和规则性是构建理论体系构建的基本要求。围绕新型城镇化进程中的信息化这一概念,衍生了一系列次生概念,藉由这些概念之间的相互影响,形成了一个借助逻辑关系连接的概念系统。这一系统的核心是高度抽象的理论内核,它反映了新型城镇化进程中信息化的本质属性,整个概念体系以其为中心而构建;在理论内核之外,基础理论对概念进行阐释,保护内核的安全,并补充辅助概念服务于理论的发展;外侧的应用理论在内层理论指导下,吸纳了来自理论环境中的相关知识并将其概念化,使得理论体系向外发散。理论环境则为整个逻辑体系提供了理论创新和技术突破的知识源泉。整个系统各层次间有序排列、内在逻辑关系严密,形成了自洽的知识体系,使得这一应用理论最终能回到实践、指导实践。

5 结语

本文阐释新型城镇化进程中信息化理论的理论内核、基本理论、应用理论,并对其理论环境进行了研究,初步构建了新型城镇化进程中的信息化理论体系。培育形成在理论指导下的科学决策环境,坚持用科学理论指导城镇信息化建设,提供广覆盖、多层次、差异化、高品质的信息服务,对破解公共服务资源短缺难题、同步新型城镇化和信息化发展、加快社会主义现代化建设进程具有理论和现实意义。

参考文献:

[1] 辜胜阻,易善策,李华.中国特色城镇化道路研究[J].中国人口·资源与环境,2009,19(1):47-52.

[2] 国家新型城镇化规划(2014-2020年)[EB/OL].[2015-10-05].http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm.

[3] 蔡继明.中国的城市化:争论与思考[J].河北经贸大学学报,2013,34(5):10-14.

[4] 石淑华,吕阳.中国特色城镇化:学术内涵、实践探索和理论认识[J].江苏社会科学,2015(4):50-57.

[5] 周宏仁.信息化论[M].北京:人民出版社,2008:32-34.

[6] 吕斌,李国秋.信息化的理论反思[J].情报科学,2005,23(12):1791-1797.

[7] 冯献,崔凯.中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化的内涵与同步发展的现实选择和作用机理[J].农业现代化研究,2013,34(3):269-273.

[8] 吴伟萍. 城市信息化发展路径选择:理论框架与实证分析[J]. 情报杂志,2007(2):101-104.

[9] 杨颖春.波普尔与拉卡托斯的科学发展模式比较[J].山西大同大学学报(自然科学版),2014,30(1):93-96.

[10] 王飞.浅析拉卡托斯的科学研究纲领理论[J].新西部(理论版),2015(4):171.

[11] 王远桂.论我国城市信息化发展历程和实施途径策略[J].理论与改革,2013(4):88-91.

[12] 王旭东.社会信息化概念的历史考察及其厘定[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2008,36(4):414-419.

[13] 周宏仁.信息化理论体系基本框架的研究[J].电子政务,2009(Z1):7-18.

[14] 崔凯,郭静利.新型城镇化的理论基础、现实选择与推动策略[J].现代经济探讨,2014(7):29-33.

[15] 强凤娇,王化中.会计信息化理论体系的认识与重构[J].中外企业家,2014(28):104-105.

作者简介:郑建明(1960-),男,南京大学信息管理学院教授,博士生导师;经渊(1977-),男,南京大学信息管理学院博士研究生。