构成、融合、符号化:旅游产业界定的三重概念*

2016-03-22齐坤山师守祥

齐坤山,师守祥

(青岛大学 旅游学院,山东 青岛 266071)

构成、融合、符号化:旅游产业界定的三重概念*

齐坤山,师守祥

(青岛大学 旅游学院,山东 青岛 266071)

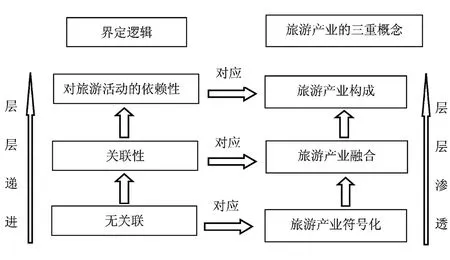

[摘要]在旅游是一种大产业的认知背景下,学者们关于旅游产业的讨论众说纷纭,无法统一,而这些讨论实际上可以归入到3个概念的研究当中,即旅游产业构成、产业融合以及产业符号化。旅游产业构成研究的是产业的内部结构问题,其界定的逻辑是对于旅游活动的依赖性;旅游产业融合研究的是旅游产业与其他产业相互交叉渗透,逐步形成新产业的动态发展过程,其融合的前提是两产业间的关联性,最终融合的判断依据是两产业边界的模糊或消失;旅游产业符号化描述的是旅游被其他产业作为一种身份符号或身份标签以促进自身发展的一种现象。3个概念虽然差别较大,但因统摄于旅游产业这个大系统之下,又存在共性,所以最后通过构建3个概念的圈层结构模型,分析了三者之间层层递进的内在逻辑关系。

[关键词]旅游产业;产业构成;产业融合;产业符号化

一、问题的缘起

旅游产业构成简单来讲就是旅游产业这个大系统是由哪些元素构成的,它研究的是旅游产业本身内部结构问题。旅游产业融合是指旅游产业在一定驱动力下与其他产业之间交叉融合,产生新产业、新业态的发展过程。从这一概念上讲,旅游产业融合所涉及的是两个产业之间的问题,然而要想了解旅游产业与其他产业如何进行融合,就需首先了解产业的内部结构及产业边界。因此研究旅游产业的构成问题是研究旅游产业融合的基础,而旅游产业的融合又为旅游产业的构成加入了新元素,拓宽了旅游产业的边界,使旅游产业的动态化演进更加迅速。旅游产业符号化则是指旅游产业成为其他产业的产业符号的现象:其他产业将自身嫁接到旅游产业上,把旅游作为其一种身份符号或身份标签,目的是向旅游这一快速发展的行业“借势”,促进自身的发展。虽然产业符号化涉及的也是两个产业之间的关系,但更多的是一种表层含义,两者并没有实现产业融合,而是旅游符号化为其他产业的象征。

就现状来看,由于旅游产业的强关联性、高综合性以及产业边界模糊等产业特征,使得人们对于旅游构成的界定越来越广义化,把一切以度假、商务、康复、学习、公务、会议、探亲、访友、宗教、体育、科学考察等为目的的旅行,都纳入到旅游中来,定义为旅游活动。同时,在产业融合发展的背景下,工业旅游、会展旅游、医疗旅游等也逐渐成为旅游产业研究的细分领域。在旅游是一种大旅游、大产业的口号引导下,旅游领域所涉及的范围越来越广,研究的内容也越来越丰富,但是这种无规制的引入使得旅游产业的构成越来越泛化,旅游产业与其他产业的融合也越来越复杂化,这就很难避免地出现旅游产业构成中的泡沫化现象以及旅游产业融合中的符号化现象。

目前对于旅游产业的论述含混复杂,而这些含混复杂的问题有些涉及旅游产业的构成问题,有些则应是旅游产业的融合问题或旅游产业的符号化问题,要理清这些问题的归属以及明晰旅游产业的界定问题,就需要对旅游产业的这三重概念有一个清晰的界定逻辑。

二、旅游产业构成

关于旅游产业构成的界定问题,国内外存在许多观点,众说不一。师守祥、徐丽霞发文把学术界较有代表性的观点概括为:支柱行业论、要素论、产业集群论、层次论、产业群体论等,并对上述各观点的发展脉络、代表文献、优点与不足等进行了全面的评论[1],在此不再赘述。

从师守祥等学者对于旅游产业构成的综述来看,旅游产业构成纷繁复杂,角度不同,构成就不同,没有统一的界定标准,这种复杂性还表现在旅游统计当中。因为这种复杂性,后来的学者们将旅游产业的属性认定为强关联性、高综合性、产业边界模糊的“泛产业”。马波则提出了旅游产业是综合产业群的概念[2]。但是,从科学问题研究的角度,旅游产业构成的界定还是需要一个统一的标准或者一个合理的逻辑的,而不是根据统计需要或研究需要而随意界定。旅游产业构成界定的合理逻辑应该是对旅游活动的依赖性,即没有旅游活动,旅游产业也就不存在。谢彦君认为,旅游体验是旅游的本质,旅游产业应该是满足旅游者的旅游体验需求而产生的。因此旅游产业应该是紧紧围绕满足旅游者旅游体验这一硬核之下由旅游活动所牵引的一个融合共生的综合产业群,这应该成为旅游产业构成判断的合理逻辑。

满足旅游者的旅游体验是旅游产业构成的核心,而对旅游活动的依赖性则是旅游产业的边界,如果旅游活动消失而依然存在的产业就应该剔除到旅游产业圈之外。如交通运输业列入旅游产业的支柱产业,原因是交通运输业对旅游产业很重要,即交通运输业对旅游产业发展有促进作用,而不是交通运输业依赖旅游活动,但是交通运输业对农业、工业发展也具有重要的推动作用,然而除了旅游,没有哪个产业将交通运输业列入为自己的支柱性产业。因此,从逻辑上讲,交通运输业列入旅游产业,特别是支柱产业是不合适的。而与交通运输业不同,旅游景区则是依赖旅游活动而存在的,旅游活动消失,旅游景区当然也就没有了存在的理由,所以旅游景区应是旅游产业构成中的元素。虽然旅游产业界定的合理逻辑在进行技术路径的探讨时仍然困难重重,但是从科学问题的探讨上讲,产业构成界定的合理逻辑应该存在。

三、旅游产业融合

产业融合涉及的是两个产业之间的问题。对于产业融合界定逻辑的分析需要解决两个问题:一是满足什么条件的两个产业才能进行产业融合,即两个产业能进行融合的前提是什么;二是两个产业真正实现了融合的判断依据是什么。这两个问题就像是一条线段的两个端点,将所有产业融合的现象囊括进两个端点之间。而这两个问题需要从产业融合的概念、产业融合的动因及融合路径中寻找答案。

(一)旅游产业融合的概念

产业融合概念提出早期主要描述的是信息通讯业在数字技术融合推动下出现的交叉渗透现象,之后产业融合的概念不断向外延伸,扩展到其他领域。

格林斯腾等人在描述数字融合这一产业融合的重要驱动因素的同时,提出了定义产业融合的一个重要概念,即产业边界问题,融合导致产业边界的模糊甚至消失[3]。欧洲委员会绿皮书将融合概括为3个方面,包括产业间的联盟与合并、网络平台的融合以及市场的融合[3]。日本学者植草益在强调技术进步和政策放宽是融合的主要推动因素的基础上,将产业融合等同于行业间或者企业间的竞争合作关系的加强[4]。但是将产业融合简单表述为产业间的竞争合作关系有失偏颇。国内对产业融合的研究晚于国外,国内学者在总结国外研究成果的基础上也纷纷提出自己的观点。马健整合了众人观点,认为技术进步引发了产业间的技术融合,技术的融合又改变了产业间的竞合关系,最终引发原有产业间的边界模糊甚至消失[5]。此概念虽整合了多种观点,但仍局限于技术进步驱动下的融合。厉无畏将产业融合的概念进一步广义化,认为产业融合是产业间或行业间在发展过程中交叉渗透,最终推生出新的产业或新的增长点的过程[6]。厉无畏广义化的概念利于产业融合向其他研究领域扩展。

后来产业融合扩展到旅游领域,由于旅游产业自身的高综合性以及与其他产业的内在关联性强等特性,旅游产业与其他产业之间的融合也相当普遍,逐渐成为旅游产业的重要研究领域。张凌云将厉无畏产业融合的概念引申到旅游产业融合概念中,认为旅游产业融合是旅游产业与其他产业之间的一种渗透融合,最终形成新产业的过程[7]。赵黎明的观点与张凌云相似,重点阐释了旅游产业与其他产业间的交叉渗透过程,最终融合的结果是产生了新要素或新产业形态[8]。

从以上提到的旅游产业融合的定义来看,学者们将产业融合的概念扩展到旅游领域时注重了其过程的描述:是一个“相互渗透、相互交叉的动态过程”。但是在国外产业融合原有的概念中还有一个重要的概念就是“产业边界的模糊或消失”,这应该成为产业融合一个最重要的界定依据,而在旅游产业融合的概念表述中却忽视了这一点。旅游产业与其他产业相互渗透、相互交叉,最终融为一体,实现融合,其判断依据应该是两产业发生了产业边界的模糊或者产业边界的消失,否则“融为一体”这一概念就无从谈起。旅游产业与其他产业发生融合导致产业边界的模糊或消失意味着其他产业的生产发展过程融入到了旅游活动当中,或者旅游活动成为其生产过程的一部分,而这一过程中新产品的出现及新业态的产生只是产业融合产生的结果。例如农业旅游,农业的生产已经不是一种纯粹的农业劳作,而是变成了旅游者旅游体验的内容,成了旅游者的一项旅游活动,两者的边界模糊,从而出现了农业旅游这种新型业态。综上,产业边界的模糊甚至消失应该成为旅游产业融合概念界定的应有之义。而且值得指出的是,以往学者在产业融合定义中将产业内部不同行业之间的交叉渗透也纳入进来是不合适的,既然产业融合在定义之初涉及了两产业边界的问题,产业边界的模糊或消失是产业融合界定的重要依据,那与不涉及产业边界的产业内部行业间的交叉所探讨的就不是一个层面的问题,因此,从产业边界这一层面上讲,产业融合所涉及的应该是两个产业之间,而不应包含产业内部行业间的交叉问题。

(二)旅游产业融合的动力机制与路径

旅游产业融合的动力机制与路径研究解决的是两产业为什么能实现融合以及怎样实现融合的问题,从这种产业融合的因果研究以及路径研究中可以一窥产业融合界定的逻辑。

关于动力机制的研究,王慧敏重点论证了旅游产业的无边界特征,认为无边界性是旅游产业与其他产业融合的驱动力[9];徐虹与范清从内外动因的角度分析旅游产业融合的动力机制,内部动因主要强调旅游产业的产业高关联特性,而外部动因则强调市场、技术创新、市场需求等的推动[10];张佰瑞主要强调了旅游产业的无边界性和旅游产业的高关联性是旅游产业融合的驱动力[11];张辉等则认为旅游产业融合主要取决于旅游需求的变化[12];肖建勇与郑向敏认为旅游产业融合与旅游产业的高关联性的产业特征有关,而消费需求升级是旅游产业融合的根本原因[13]。综上,学者们对于动因的分析主要集中于旅游产业的无边界性、高关联性以及需求导向性等一些产业自身特征上。但是需要指出的是,旅游业的无边界性促进了产业融合的发生这一论断本身是矛盾的,无边界则旅游业就不能称之为一个产业,既然旅游业不是产业又何谈产业融合问题。旅游业之所以被称为产业是有其产业边界的,这个问题在旅游产业构成的界定逻辑中已有讨论。

关于旅游产业融合的路径研究,学者们大多都从旅游产业与其他产业关联方式的角度进行了探讨。宋娜认为,旅游产业融合的实现机制为资源融合机制、市场融合机制及技术融合机制[14]。麻学锋根据各产业与旅游业关联方式的不同,把其他产业融入旅游业的路径归纳为资源融合、技术融合、市场融合及功能融合4种类型[3]。曹世武与郑向敏则把动力机制以及麻学锋的旅游产业融合路径归结到一起,建立了旅游产业融合的动力机制与融合路径模型。该模型认为,旅游需求升级及企业对于利益最大化的追求是旅游产业融合的原动力,即推动旅游产业融合发展的根本动力,而科技进步及产业环境则是旅游产业融合所依赖的外部环境。而从路径上看,由产业间不同的关联性分成资源融合、市场融合、功能融合以及技术融合,通过这4种路径融合从而产生了工业旅游、会展旅游、体育旅游等新型业态[15]。

综上所述,关于旅游产业融合动因的研究归结起来主要分为两部分:一部分是旅游产业本身的强关联性、高综合性以及需求导向型的产业特征,使旅游产业具有与其他产业相融合的天然属性;而另一部分包括产业环境的改善、政府政策的放松、科技的进步等,共同构成了推动旅游产业融合的外部因素。外部环境因素对所有产业来讲都是相同的,同样的外部因素下旅游产业形成了快速的融合之势是与旅游产业本身的属性有关的,因此真正起决定作用的还是在旅游产业高关联性、高综合性的产业特征上。关于旅游产业融合路径的分析,学者们更多地从其他产业与旅游产业关联性上来寻找融合的路径,这也是一种更具实践意义的方式。例如工业遗产与旅游产业之所以能够融合并形成工业遗产旅游这种新型业态,就是因为工业遗产可以作为一种旅游资源,让旅游者体验一种原始的工业生产过程,因此两产业的关联性就在于资源关联;在线旅游企业就是互联网与旅游业的一种技术关联。所以从融合的动因及路径上,我们应该认识到旅游产业与其他产业融合的基础是关联性,即旅游产业与其他产业要实现融合就必须要找到“融点”,而关联性即它们的融点。因此不管是技术进步推动而产生的产业间的关联性,还是由于放松管制而产生的产业间的关联性,要想实现旅游产业与其他产业的融合,就必须要找到两产业间的关联性,这是实现融合的基础。

(三)旅游产业融合的界定逻辑

通过对产业融合的概念、动因与实现路径的分析,旅游产业与其他产业能否融合的前提是关联性,是否实现融合的判断依据则是两产业边界的模糊或消失。

界定两个产业能否融合的前提是两者的关联性,即两者只有找到了某个关联点才能实现融合,这就像两物质需要在或高温或催化剂等一定条件下才能发生化学反应一样,关联性就是两产业发生产业融合的那个条件。麻学锋在其旅游产业融合路径模型中指出,工业与旅游是一种资源关联,所以其实现路径是资源融合;医疗、教育与旅游是一种功能关联,所以其产业融合的实现路径是功能融合,有关联性才有其融合可实现的路径。但是需要特别指出的是,这种关联性是动态演进的,原本不存在关联性的两个产业也可能由于技术的进步或者政策的放松等而产生关联。如互联网的发展推动了在线旅游企业(OTA)的产生和发展。

界定旅游产业与其他产业是否发生了融合的最终依据是两者产业边界发生了模糊或消失,出现了相互交叉与渗透,即其他产业的生产发展过程融入到了旅游活动当中,或者旅游活动成为其生产过程的一部分。像会展旅游,展览的过程就是旅游者游览体验的过程,而旅游者的旅游活动就是会展运营的过程,两者融合在一起,产业边界消失,实现了真正的融合。而像会议旅游,如果参会人只是在休会期间顺便在开会城市旅游了一番,那么我们就不能将这种形式认定为是一种产业融合的现象,因为在这种情况下会议与旅游两者是分离的,两者界限清晰,并没有出现相互渗透与交叉,虽然我们承认这种异地会议的形式确实带动了旅游业的发展,但是我们不能将这种现象的实质认定是一种产业融合。

所以旅游产业与其他产业融合的前提是关联性,融合的过程是“相互交叉、相互渗透的动态过程”,融合的最终判断依据是产业边界的模糊或消失。因此旅游产业融合界定的合理逻辑应该是旅游产业与其具有关联性的其他产业间相互交叉、相互渗透,导致了两者产业边界的模糊或消失,从而促成了新产品的出现或新业态的产生。

四、旅游产业符号化

经济发展使社会告别了物质短缺的时代,使现代社会由商品社会、景观社会迈入到消费社会,人们的消费需求也由满足基本生存需要的物质消费转化为满足心理与文化需要的以消费差异为目的的符号消费。在消费社会中,商品的使用价值弱化,人们更加追求能够表现消费者个性、特征、社会地位以及权力等带有一定象征意义的消费。而旅游消费这种精神领域的消费具有丰富的象征意义,顺应了消费时代的消费需求,得到了快速发展,前景良好。许多其他产业正是在这样的背景下,为能在市场广阔的旅游产业中“分一杯羹”,同时迎合符号消费的理念,开始努力融入旅游当中,利用旅游发展的大势促进其自身产业发展。而在学界关于旅游产业构成及旅游产业融合的研究又众说不一,混乱模糊,所以在其他产业的这种“融入”的过程中往往会出现一些“异化”,即一些产业无法与旅游产业进行很好的融合,而只是“生硬”地将自身“嫁接”到旅游上,把旅游当做其产业的一种“符号”在利用。所以,旅游产业符号化便是这样一种现象:其他产业将自身嫁接到旅游产业上,把旅游作为其一种身份符号或身份标签,旅游符号化为他者发展的“嫁衣”。其实质并不是旅游产业自身的构成问题,也不是其他产业与旅游产业的融合问题,而只是将旅游作为其产业的符号在利用和宣传。

以旅游房地产为例,旅游房地产被普遍认为是在“旅游+”背景下的旅游产业与房地产产业的融合。宋丁将旅游房地产划分为旅游景观地产、旅游商务地产、旅游度假地产以及旅游住宅地产,认为用于旅游业发展或者与旅游区区位相关的地产开发项目都是旅游房地产[16];吴老二等人则更广泛地将旅游房地产定义为与旅游相关的物业[17]。这两个概念中将旅游景区的景观建筑、提供服务的酒店餐馆以及与旅游景区在区位上有高度关联的住宅均纳入到旅游房地产中。但需要指出的是,景区景观建筑、景区餐馆等与出售产权的房地产差异很大,从未被列入房地产产业中。而宋丁的概念中空间的高度关联性无法体现旅游与房地产项目融合的内在联系,我们不能认为所有建在旅游景区的房地产项目都是旅游房地产。沈飞则从营销的角度指出,旅游房地产是借助旅游资源增加其附加价值,以旅游休闲度假为营销内容而进行开发运营的房地产项目[18]。虽然这个观点提到了以旅游度假为目的,但其客观上还是在强调依托周围旅游资源进行开发营销,旅游只是其房地产销售的一个手段,换言之,房地产带上旅游这顶“帽子”就更加容易被认可,从而更容易获得市场。关于旅游房地产的概念还有很多,但重点都是在强调旅游与房地产空间上的关联性以及旅游对于房地产销售的推动作用,没有涉及两个产业的内在联系。而且有些旅游房地产片面强调其旅游的标签,无规制地在旅游景区内进行建设,破坏了旅游资源的自然风貌,反而对旅游造成了恶劣影响。

像大多数旅游房地产一样,本质上与旅游并没有内在的联系性,而只是两个产业概念的简单叠加,本质上既不是两个产业融合的现象,更不是旅游产业本身构成的问题,而只是一种旅游产业符号化现象。

五、三重概念的内在逻辑关系

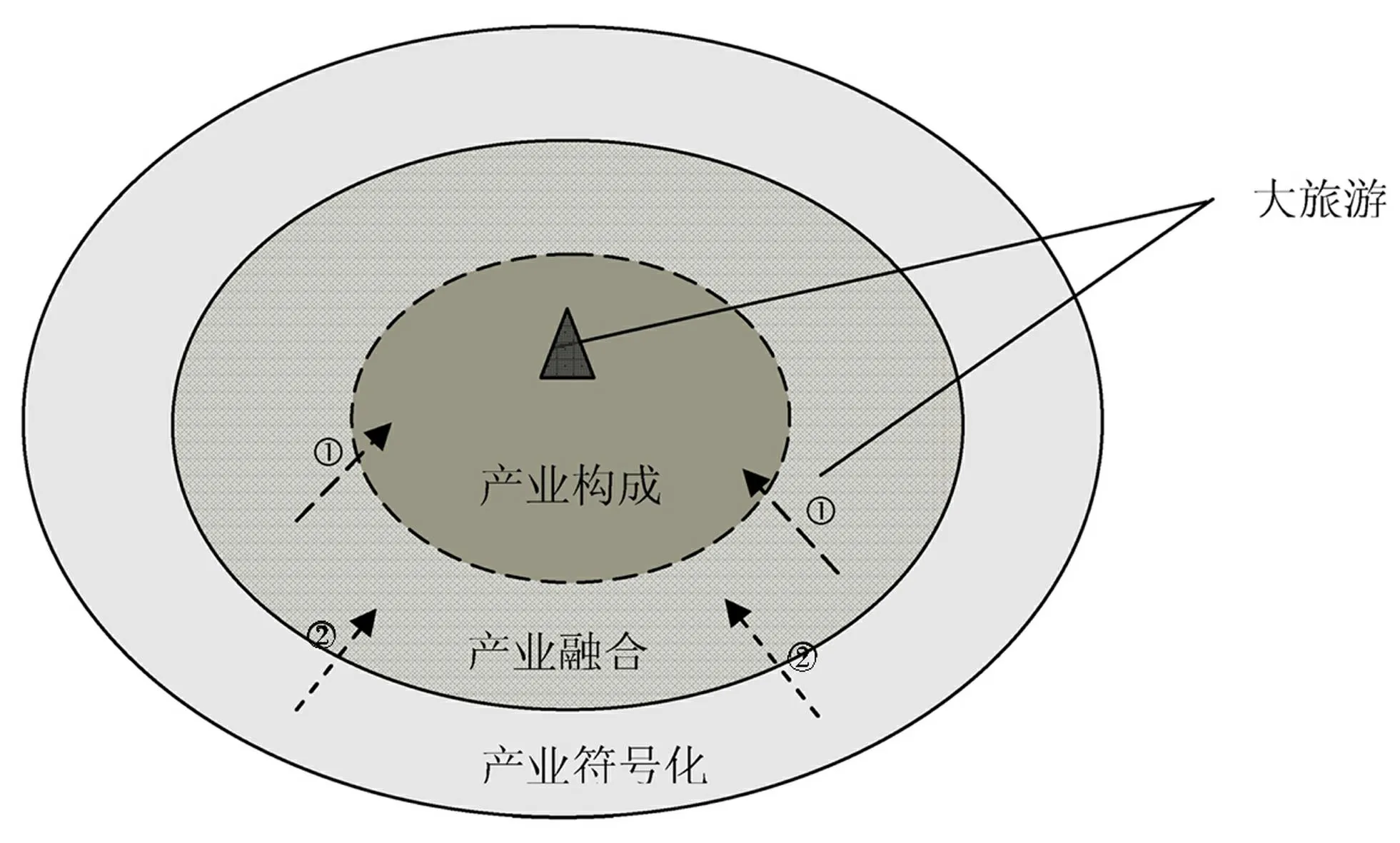

旅游产业的产业构成、产业融合与产业符号化三者之间是存在一定的逻辑关系的(见图1)。从3种概念的内涵上看,旅游产业构成描述的是旅游产业的构成要素,解决的是旅游产业的结构问题,从系统论的角度理解,结构决定功能,所以旅游产业的构成决定了旅游产业本身具有高关联性以及高综合性的产业特性,而这种产业特性又决定了旅游产业易于与其他产业进行产业融合,成为产业融合实现的关键因素。而一旦两个缺乏关联的产业被“强行”拉拢到一起,使旅游成为其他产业发展的一块“垫脚石”,那便出现了旅游产业的产业符号化现象。

资料来源:作者绘制。图1 三种概念内在逻辑关系模型

(一)三重概念的内在逻辑关系

当然,三者的关系最重要的还是从其三者界定的合理逻辑上来理解。谢彦君指出,旅游的内核是旅游体验,旅游者离开惯常环境去往异地追求的是不同于日常生活的异地体验,旅游活动的过程本质上就是旅游体验的过程。而作为供给方的旅游产业,其最本质的应该是满足旅游者的核心需求,即满足旅游者对不同旅游体验的追求。旅游产业构成、产业融合、产业符号化也是在满足旅游者的旅游体验的过程中出现的,即满足旅游者的旅游体验是三重概念的一个核心引力。所以在图1模型中处于核心地位的便是旅游者的旅游体验(三角符号表示)。而紧紧绕其周围的便是与旅游活动最为密切、由旅游活动所牵引的旅游产业的构成要素。它的界定逻辑就是对旅游活动的依赖性,一旦旅游活动消失便不存在的行业才能被界定到旅游产业构成这一圈层内。但是由于旅游产业构成内容复杂,所以具有产业边界模糊的特征,在图1中旅游产业构成的边界用虚线表示。旅游产业融合所涉及的是旅游产业与其具有关联性的产业的融合,而且融合一般发生在两个产业的边界或产业交叉处,所以产业融合在模型中围绕在旅游产业构成的外围。同时,旅游产业与其他产业融合形成的新型业态最终会扩大旅游产业的构成。像会展旅游最初是会展业与旅游产业的一种融合,当这种融合逐渐趋于成熟,便会融入到旅游产业内部,成为旅游产业构成的一个细分领域,扩大了旅游产业的范围,在模型中箭头①正是表明了这种关系。而产业符号化则距离旅游产业的核心最远,也不在旅游产业的外围,因为这一现象所涉及的产业与旅游产业的关联度很小或没有关联度,“硬性嫁接”向旅游“借势”的成分更高。但是,我们前面也提到,旅游产业与其他产业的关联性是动态发展的,一些本没有关联的产业,在科技发展、政策管制放松等因素的推动下,可能会产生新的联系,从而实现产业的融合,模型中箭头②正是表明这种关系。而所谓的大旅游、大产业所应包含的应该是旅游产业构成当中的元素以及产业融合所形成的新产品及新业态,由于产业符号化从定义上看只是一种旅游产业与其他产业表面上融合的假象,所以不能纳入到大旅游之中。

(二)三重概念圈层结构解读

从整体来看,三重概念之间是一种以旅游产业构成为中心、旅游产业符号化放外围的圈层结构关系,这主要还是由三重概念的界定逻辑所决定的。旅游产业构成界定的合理逻辑是对旅游活动的依赖性,旅游产业融合实现的前提是两产业的关联性,而旅游产业符号化所指涉的两个产业则不具有内在的关联性。从与旅游的无关联到有关联再到对旅游活动的依赖性,三者与旅游的亲疏是一种层层递进的关系。产业间的关联性又是一个动态演变的过程,原本无关联的产业在技术、政策等外在条件变化时也可能会产生关联,从而能够实现产业的融合,即旅游产业的符号化现象也可以演变成产业的融合现象。同样,其他产业与旅游产业相互融合,产业边界消失,形成的新业态也会扩大旅游产业构成的范围。因此三者之间在一定条件下还可以进行层层渗透,而这种层层渗透的关系是不可逆的。这种层层递进与层层渗透的关系形成了三重概念的圈层结构(如图2)。

资料来源:作者绘制。图2 圈层结构解析图

旅游产业构成、产业融合以及旅游产业的符号化三者都有不同的概念界定的合理逻辑,同时三者之间也存在着一定的圈层关系,这种概念的界定与三者之间的关系不论在理论探讨上还是在产业实践中都需要慎重考虑。参考文献:

[1]Shi SX,Xu LX.On the logic and principles of tourism industry's constitution[C]//Regional Tourism: Innovation and Transformation :The Fourteenth National Regional Tourism Development Conference and the Second Session of Hainan International Tourism Island ForumProceedings, 2009.[师守祥,徐丽霞.论旅游产业构成界定的逻辑与原则[C]//区域旅游:创新与转型:第十四届全国区域旅游开发学术研讨会暨第二届海南国际旅游岛大论坛论文集,2009.]

[2]Ma B.The fusion party has great tourism[J].Tourism Tribune,2011,26(5):5-6.[马波.大融合方有大旅游[J].旅游学刊,2011,26(5):5-6.]

[3]Ma XF,Zhang SB,Long MX.An analysis on the ways of tourism industrial convergence[J].Economic Geography,2010,30(4):678-681.[麻学锋,张世兵,龙茂兴.旅游产业融合路径分析[J].经济地理,2010,30(4):678-681.]

[4]Uekusa M. Mix of communication and information industry[J].China Industrial Economics,2001(2):24-27.[植草益.信息通讯业的产业融合[J].中国工业经济,2001(2):24-27.]

[5]Ma J.A review of the research on industrial convergence theory[J].Economic Perspectives,2002(5):78-81.[马健.产业融合理论研究评述[J].经济学动态,2002(5):78-81.]

[6]Li WW.Industry amalgamation and industry innovation[J].Shanghai Management Science,2002(4):4-6.[厉无畏.产业融合与产业创新[J].上海管理科学,2002(4):4-6.]

[7]Zhang LY.The basis and premise of tourism industry convergence[J].Tourism Tribune,2011,26(4):6-7.[张凌云.旅游产业融合的基础和前提[J].旅游学刊,2011,26(4):6-7.]

[8]Zhao LM.From the perspective of economics of industry convergence[J].Tourism Tribune,2011,26(5):7-8.[赵黎明.经济学视角下的旅游产业融合[J].旅游学刊,2011,26(5):7-8.]

[9]Wang HM.New concept of tourism industry development:5C mode[J].China Industrial Economics,2007 (6):13-20.[王慧敏.旅游产业的新发展观:5C模式[J].中国工业经济,2007(6):13-20.]

[10]Xu H,Fan Q. A study on the obstacles and competitiveness promotion strategy of Chinese tourism industry convergence[J].Tourism Science,2008,22(4):1-5.[徐虹,范清.我国旅游产业融合的障碍因素及其竞争力提升策略研究[J].旅游科学,2008,22(4):1-5.]

[11]Zhang BR.Industrial integration and the development of Beijing tourism industry[J].Ubran Problems,2009(9):69-77.[张佰瑞.产业融合与北京旅游业的发展[J].城市问题,2009(9):69-77.]

[12]Zhang H,Wang XY.Several basic judgments of tourism industry convergence[J].Tourism Tribune,2011,26(4):5-6.[张辉,王雪莹.旅游产业融合的几个基本判断[J].旅游学刊,2011,26(4):5-6.]

[13]Xiao JY,Zheng XM.Tourism industry convergence:Motivatiom,mechanism and effect[J].Commercial Research,2012(1):172-175.[肖建勇,郑向敏.旅游产业融合:动因、机理与效应[J].商业研究,2012(1):172-175.]

[14]Song N.Mechanism research and implementation of tourism industrial convergence[J].Jiangsu Commercial Forum,2011(9):121-123.[宋娜.旅游产业融合方式与实现机制研究[J].江苏商论,2011(9):121-123.]

[15]Cao SW,Zheng XM.The framework of dynamic game theory for the motivative mechanism research of tourism industrial convergence[J].Seeker,2011(12):5-7.[曹世武,郑向敏.旅游产业融合动力机制研究:博弈论的解释框架[J].求索,2011(12):5-7.]

[16]Song D.The ten tips on tour housing estate[J].Special Zone Economy,2003(3):40-43.[宋丁.关于旅游住宅地产的十点提示[J].特区经济,2003(3):40-43.]

[17]Wu LE,Hu JH,Hu M. Restricting factors of developing tourism real estate industry [J].Social Scientist,2003(2):101-104.[吴老二,胡建华,胡敏.发展旅游房地产的瓶颈制约[J].社会科学家,2003(2):101-104.]

[18]Shen F.Tourism real estate started quietly[N].China Business Journal,2001-6-28(18).[沈飞.旅游房地产悄然起步[N].中国经营报,2001-06-28(18).]

[责任编辑:谌世龙]

Composition、Convergence、Symbol:Three Concepts of the Tourism Industry’s Definition

QI Kunshan,SHI Shouxiang

(CollegeofTourism,QingdaoUniversity,Qingdao266071,China)

Abstract:With the background of tourism being big tourism and big industry,scholars’ opinions on tourism industry are divergent and can not be unified.In fact,these discussions can be included in the reasearch of the three concepts,namely the tourism industry composition, industry convergence and industry symbol.The tourism industry composition is about the internal structure of the industry. Its logical definition is the dependence on tourism activities.The tourism industry convergence is about two industries infiltrating each other and the dynamic developing process of gradually forming new industries. Its premise is the relevance between the two industries and the judgment of final convergence is two industries’ boundaries blurring or disappearing. The tourism industry symbol describes a kind of phenomenon that tourism is treated as a status symbol and identification tag by other industries so as to promote their own development.Although the three concepts are different,they should have something in common because they belong to the study of tourism industry.So in the end,we analyse the progressive relationship between three concepts by structuring the model of the three concepts’internal logic relation.

Key words:tourism industry;industry composition;industry convergence;industry symbol

[中图分类号]F590

[文献标识码]A

[文章编号]1674-3784(2016)01-0014-06

[作者简介]齐坤山(1989-),男,山东淄博人,青岛大学旅游学院2013级硕士研究生,主要研究方向为旅游规划;师守祥(1965-),男,甘肃通渭人,青岛大学特聘教授、旅游学院教授、经济学博士,主要研究方向为区域经济、旅游规划。

[收稿日期]2015-09-23

[旅游理论研究]

[引用格式]Qi KS,Shi SX. Composition/convergence/symbol:Three concepts of the tourism industry’s defination[J].Tourism Forum, 2016, 9(1):14-19.[齐坤山,师守祥.构成、融合、符号化:旅游产业界定的三重概念[J].旅游论坛,2016,9(1):14-19.]