浅谈量刑的限制——以刑罚理论的量刑意义为视角

2016-01-19孔祥承

孔祥承

(中国青年政治学院 法学院,北京 100089)

浅谈量刑的限制——以刑罚理论的量刑意义为视角

孔祥承

(中国青年政治学院 法学院,北京 100089)

摘要:量刑是法官在认定犯罪的基础上,对被告人判处刑罚的审判行为。对于被告人来说,刑罚的确定对其个人权益影响甚重,所以,对于量刑的裁量权必须有所限制,由此,刑罚理论对量刑限定意义应运而生。

关键词:刑罚理论;量刑;报应;特殊预防

中图分类号:DF613

文献标志码:志码:A

文章编号:编号:1008-7966(2015)04-0047-04

收稿日期:2014-11-23

作者简介:孔祥承(1989-),男,山东烟台人,2012级诉讼法学专业硕士研究生。

所谓刑罚理论,实质上就是探讨刑罚目的的理论,在本文中有关刑罚目的学说与刑罚理论指代意义相同。量刑是决定具体刑罚,借以达成刑事归责的目的的过程。刑罚理论联系着犯罪论与刑罚论,是衔接罪与刑的桥梁。本文以刑罚理论为主线,探讨刑罚理论对于量刑的意义。

一、外国刑罚理论概览

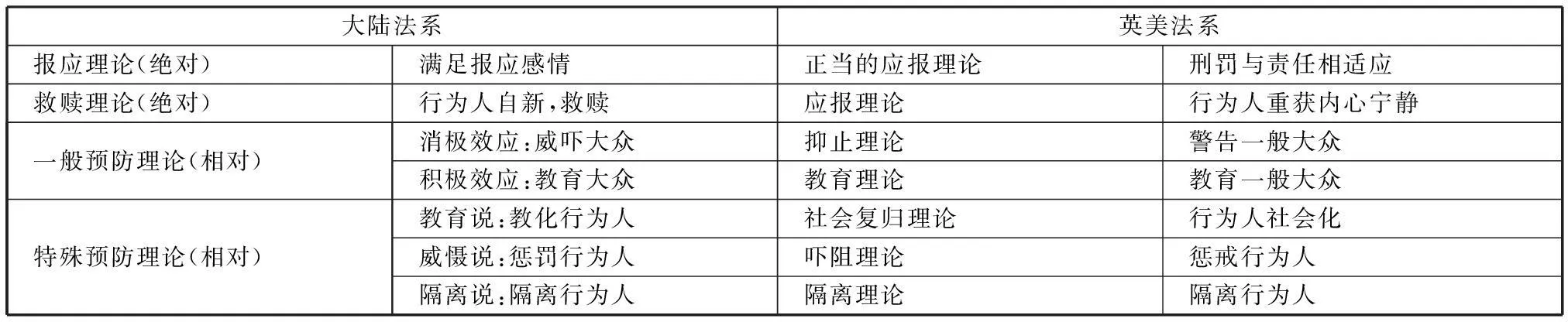

刑罚理论,一直以来,都是法学家、哲学家以及社会学家们的宠儿,他们不断关注及讨论这些问题,以期发展出完美的刑罚理论。按照德国、日本以及台湾地区重要的刑罚理论的见解,大体可将大陆法系刑罚理论分为绝对刑罚理论与刑罚理论两种。下文以大陆法系刑罚理论为主轴,结合英美法系刑罚理论之见解,对通行的各刑罚理论进行简要分析说明,两大法系刑罚理论对应关系见下表。

(一)绝对刑罚理论

在绝对刑罚理论中,“绝对”是指,因为实施了不法,才予以处罚,刑罚的合法性在行为人行为的本身,其合法化理由存在于过去。该理论又可分为报应理论与救赎理论。

两大法系刑罚理论对应关系表

1.报应理论

报应理论认为,刑罚之内容为痛苦,刑罚之目的在于满足人类“报复”的情感,因此,刑罚之重轻应与行为人的责任相对应。

在此意义上,刑罚可谓彻底贯彻责任刑主义,体现责任刑之观点,而该理论与美国当前最盛行之“正当的应报理论”,正是不谋而合。同时,也正是受这种刑罚理论指导,使美国联邦及各州实施严峻的刑事政策,导致“War on Prisoners”现象的出现。

2.救赎理论

该理论要求行为人内心把接受刑罚制裁看作公正合理的罪责抵偿,改过自新并因此宽慰自我、与法和解。这种理论在某种程度上与英美法系的应报理论相契合。英美法中的这种应报理论主张:某人犯罪之后,接受与其犯罪行为相当的处罚,如此便能重获心中之平静,同时,亦可借以压制其他人的犯罪趋势。此外,应报的处罚可以消除被害人私人的报复行动,并维持对法律之尊重[1]。当然伴随着刑罚理论研究的深化,这种观点已经与时代脱节了,因为从刑罚本质而言,这种赎罪是国家不可强制的。

(二)相对刑罚理论

相对刑罚理论,“相对”是指,处罚是为了不再发生不法。刑罚的合法性在其目的,其合法化理由存在对未来的考量。此理论分为一般预防理论与特殊预防理论这两种类型。

1.一般预防理论

(1)积极的一般预防理论

该理论用科处刑罚来向所有的法共同体成员说明规范的效力,以此“训练对法的忠诚”,建立信赖和法和平,其目的在于威吓与阻止潜在犯罪的现实化。

这种观点与英美法系的教育理论有异曲同工之妙,该理论认为:民众组成陪审团参与审判,然后犯罪者受到刑罚制裁,这个过程对社会大众而言,即是一种教育,可以让社会大众区分善恶与对错,强化规范的效应。这种理论被质疑之处在于:对于一些严重的自然犯罪行,社会大众根本不需要这样的教育,他们早就知道这是错误的行为,不存在教育的问题。此外,适用这种理论会使罪责失去了其限制作用,造成出于其他需要的刑罚处罚损害了人的尊严[1]。

(2)消极的一般预防

与积极一般预防相对应的是消极的一般预防理论。该理论认为,刑罚的目的是威慑其他社会成员。

该理论与英美法系中的抑止理论极为相似。该理论认为:科处犯罪者刑罚,使犯罪者感受到刑罚的苦痛,其目的是为警告社会大众,不要像犯罪者一样。这类理论遭受批判之处在于:从实证研究的角度,借由处罚某一犯罪人以抑止社会大众不要犯罪,难以得到有效证明。同时,这种理论也架空了罪责的限制作用,此时刑罚的尺度是以其他社会成员的威慑需要为标准的,与此相联系的是损害人的尊严的责难,行为人因为他人的缘故而受到刑罚处罚,并因此被工具化。

2.特殊预防

特殊预防认为刑罚的目的是刑罚对具体行为人的威慑或者改善作用。对行为人直接施以强制(隔离)会产生保护社会的作用。把行为人隔离起来给予教育。其可以细化为三种主张,即教育说、威慑说及隔离说[1]。

(1)教育说

该学说期望经过刑罚的执行,使得犯人在复归社会之后,成为善良守法的公民。与之相对应的是美国的“社会复归理论”,也可称之为:“矫正”或是“改正”,施加刑罚时强调要使犯罪人将来能有更好与更愉快的生活。按照这种观点,国家将突变成了教育机构,罪责失去了其限制作用,监狱等暴力机关也没有存在的必要了。

(2)威慑说

第二种主张,通过施加刑罚对犯罪人加以威慑,使其不能,也不敢再犯。这种理论同样存在于英美法系,有一种吓阻理论即体现了这种观点。吓阻理论认为处罚犯罪人,其目标乃是使得犯罪人受到吓阻,而断绝再犯之念头,所以要给予受刑人一种难以忍耐的不愉快经验。

这种理论颇受诟病,批判之理由主要有二:第一,从实证研究角度来说,实际存在的相当高的再犯率证明吓阻并无成效。第二,施以残酷的处罚,将使受刑人对整个社会充满着恨意与报复心理,反而促使其再次实施犯罪行为。

(3)隔离说

这种观点主张通过刑罚使犯人与社会产生距离,进而隔离犯罪人。美国的隔离理论也体现出这种观点。一般认为所谓“隔离”即将犯罪人隔离于一般人的社会之外,借此保护社会,使社会大众免于受到危险的犯罪人之侵害。

当然这种观点常受他人指摘,反对者认为:第一,所谓的反社会性格以及再犯的危险性,未必能够准确地认定出来;第二,诉诸于消极的隔离,而不促使犯罪人社会复归,这是不智的,因为大多数的犯罪人,最后终将重返社会。

最后有的学者提出一种综合理论,这种理论把不同的理论观点进行排列组合。这种折中理论没法解决的问题就是:如果根据不同的理论,不同的刑罚都可能有其合理性,取舍的标准选择存在疑问。

这些理论的核心在于讨论刑罚的目的是报应还是预防,是预防中的一般预防还是特殊预防。这些理论各有优缺点,当我国在选取适当的刑罚理论时,应当考量我国国情,辩证地看待这些理论。

二、我国刑罚理论的选择

(一)我国刑罚理论纵览

随着20世纪70年代末期法学研究的复兴,我国刑法学者也相继开展了针对刑罚目的的研究,并形成了众多学说。

在研究初期,刑法学界一般坚持“惩罚说”,认为适用刑罚的目的在于限制和剥夺犯罪分子的自由和权利,从而使他们感到压力和痛苦,制止犯罪的发生。其后,随着探讨的深入,部分学者持“改造说”。该说认为刑罚是通过对犯罪分子惩罚,达到改造罪犯的目的,使其复归社会。后来,随着大陆法系与英美法系理论的传入,同时又结合本土理论,形成了众多有代表性的刑罚理论。如预防说,该说认为适用刑罚的目的是预防犯罪,其具体可以分为特殊预防和一般预防两类。双重目的说,该说认为对犯罪分子适用刑罚,既有惩罚犯罪分子的目的,又有教育改造犯罪分子的目的。三目的说,该理论主张适用刑罚的目的有三个,一是惩罚和改造犯罪分子,预防他们重新犯罪;二是教育和警戒社会上的不稳分子,使他们不走上犯罪道路;三是教育广大群众增强法制观念,积极同犯罪作斗争。根本目的和直接目的说,此说认为适用刑罚的根本目的是“预防犯罪,保护社会”;直接目的是:惩罚犯罪,伸张正义;威慑犯罪分子和社会上不稳分子,抑制犯罪意念;改造犯罪分子,使其自觉遵守社会主义法律秩序。报应与预防统一的二元目的说,该说认为刑罚目的不应是一元的,而应当是二元的,这就是报应与预防的辩证统一。直接目的、间接目的和根本目的说,其认为刑罚的直接目的包括特殊预防和一般预防;间接目的即堵塞漏洞,铲除诱发犯罪的外在条件;根本目的就是刑法第2条规定的刑法任务,即惩罚犯罪,保护人民。

其实,从实质上说,我国这些刑罚目的学说都可以说是报应理论、一般预防理论、特殊预防理论及其衍生理论排列组合的产物。理论取舍的关键在于,我国刑罚的侧重点为报应,还是预防。

(二)刑罚目的应包括预防

有的学者提出量刑理论只考虑报应因素,认为预防目的在量刑中已经边缘化。这些学者以德国统计数据为基础,用实证分析的方法说明,影响刑罚严厉性的主要是与行为严重性相关的变量,但与预防相关的变量却很少能够进入裁量者的视野,而且刑罚的预防性需要在整个量刑实践中始终被边缘化[2]。进而提出量刑实践中,刑罚的预防目的始终处于整个刑罚裁量的边缘化位置。

这种在刑罚适用中排除预防目的观点是不足取的,此观点缺陷在于:第一,统计数据源自德国,其实证研究结果适用于我国的支持依据不足;第二,即使从德国的实证数据来看,这种边缘化也仅表现在量刑时,适用于行为严重性的变量多于与预防相关的变量,这种现象只能说明用来证明行为严重性的外观标准多于与预防相关的变量,并不能说明两者运用的程度的高低。

单纯以行为严重性这一法律报应作为刑罚目的,早已受到各国刑法学者的诟病,这种单一目的刑罚,不会达到降低犯罪率与再犯率的目标。

(三)一般预防不应作为刑罚目的

有的学者,主张将一般预防纳入刑罚目的中进行考量[3]。持此论者认为对行为人判处刑罚除惩罚犯罪人外,其更重要的意义在于威慑社会中的其他人。这种观点是有缺陷的[4]:

第一,一般预防目的存在理论悖论。权利与义务的相互依存是法理学中的基本概念,两者唇齿相依,缺少任何一方,它者便不复存在。在威慑他人以防犯罪为目的的刑罚理论指导,会出现为阻止他人犯罪而对行为人加重处罚情形出现,这实质上将行为人客观化、工具化,将人作为实现“阻止他人犯罪”的工具,与一般人之正义观念相违背[5]。

第二,将一般预防作为刑罚目的面临的实践困境。刑罚一般预防的发生机制是,通过对犯罪人适用和执行刑罚而对其他人产生威慑或教育功能,以减少犯罪发生。一般预防目的的实现受制于刑罚必然、刑罚及时、刑罚公开和刑罚适当等因素。刑罚一般预防的发生机制重点依托于刑罚公开与刑罚必然这两个因素,而实践中这两个要求难以达到。另外,虽然大部分案件是在公开审理,但除利害相关人外,几乎很少有人参加旁听。因此,刑罚公开无从谈起。而所谓刑罚必然更是“天方夜谭”,从实证角度来看,行为人在犯罪时顾虑的是被捕风险程度,而并非人们所臆想的是刑罚的轻重[6]。而在现阶段我国犯罪黑数高而破案率低,刑罚必然性实现程度令人担忧。由此可见,一般预防不宜作为刑罚的目的来指导量刑。

(四)我国刑罚目的之选择

报应理论为刑罚的实施提供道义基础,体现刑罚本质,其作为刑罚目的是刑罚应有之义。报应理论体现罪责原则,报应之刑与已然之罪等价,是犯罪的对价,贯彻报应这一刑罚目的亦是贯彻刑法责任主义的要求。

而特殊预防的存在,亦有其正当性基础。行为人的首次犯罪昭示着一般预防的失败,他们的危害除了体现对犯罪对象带来的伤害外,还会带来更多的犯罪问题,经研究表明,基于客观生存环境和自身主观特定因素的决定,这些人再犯可能性极高[7]。因此,基于特殊预防之目的,采取对顽固者隔离,对改善者再社会化的方法,可以有效防止再犯发生。

报应结合特殊预防会产生更好的社会作用,两者互为补充,一方面,报应体现着公正,脱离报应限制的刑罚,无论其能产生何种功利效应,其终将演变为公害。另一方面,特殊预防是体现了刑罚的功利性,以报应为基础确定刑罚种类和范围,同时参考行为人的人格特质从而对其进行适度调整,会为公正的刑罚带来更大的功利,这反而更加符合了报应的要求[4]。

总之,两者相互协调,以公正限制功利,用功利补充公正,方能使刑罚发挥最大的功用[4]。

三、量刑

量刑作为刑罚制度的重要内容,其主要目的就是通过对犯罪人科处刑罚来实现刑罚的目的,可以说刑罚理论对量刑具有决定性意义。

(一)量刑的概念

一般量刑可以从狭义①有些学者认为从狭义的角度来理解量刑,认为在确定法定刑幅度的基础上依据犯罪动机、犯罪目的、犯罪后果等量刑情节确定宣告刑的活动属于严格意义上的量刑活动,而依据定罪情节选择法定刑幅度的活动则不属于严格意义上的量刑活动。参见刘守芬:《罪行均衡论》,北京:北京大学出版社,2004年版第139页。和广义②广义上,量刑是指人民法院根据行为人所犯罪行及其刑事责任的轻重,在定罪并找准法定刑的基础上,依法决定对犯罪人是否判处刑罚,判处何种刑罚、刑度或者所判处的刑罚是否立即执行的刑事审判活动。参见高铭暄,马克昌主编《刑法学(第四版)》,北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2010年版第269页。两方面进行理解。其实,不管从哪个方面进行理解,我们都应当明晰的是量刑最基本的立足点在于它是法院实施审判权的行为,其适用基础是犯罪人的犯罪事实,此时考虑的是“报应”。量刑考量的基点则是犯罪人的刑事责任,虽然预先设立了量刑制度,但在每一起刑事案件中,都存在某种特殊考量因素,因此,并不存在完全一致的案件,所谓“同案不同判”是有存在合理性的,而这也恰恰与特殊预防因素相契合。所以,量刑与以报应及特殊预防为核心的刑罚理论紧密相联。

(二)量刑基准

刑罚理论与量刑相联系的另一纽带便是量刑基准。刑法学上的“量刑基准”一词,一般在以下两种意义上使用,第一种含义是从量刑原则的意义上说的,即在对犯罪人进行量刑时,刑罚应建立在何种基础之上,它对责任与预防因素应进行何种程度的考量。“量刑基准”的另外一种用法是在抽象意义上讨论。指对抽象个罪在不考虑量刑情节的情况下如何分配具体的刑罚量。前者较为具体,近似于量刑原则,后者则显得极为抽象[8]。在下文的研究中,“量刑基准”更多的是在讨论具象化意义上的“量刑”。

四、刑罚理论对量刑的决定意义

一般来说,法定刑是一个法律规定的量刑空间,具有幅度性,在量刑时司法人员无法直接适用,只能由法官在考量案情后对具体行为人确定一个具体的宣告刑[9]。而从法定刑到宣告刑,中间会经历的若干阶段,现在,学界和司法界在第一步上取得了共识,那便是首先要确定量刑基准。但是,这又带来了另一个问题,究竟何为量刑基准?量刑基准是一个点还是一个幅度,这在国内引起了争议。

(一)报应理论对量刑基准的意义

1.量刑基准——“幅的理论”

基准刑是一个点还是一个幅度的争议,在德国早已存在。德国“幅的理论”①“幅的理论”认为责任是有幅度的,在幅度内确定的刑量都是与责任相当的,法官可以在幅度内考虑刑罚的预防目的,最终决定具体刑量。参见冯军:《量刑概说》,载《云南大学学报(法学版)》,2002年第3期。与“点的理论”②另外,以著名刑法学家阿图尔·考夫曼为代表的一些学者坚持“点的理论”,其认为责任刑实际上可以精确为一个点,刑量完全是由责任决定的,在量刑中不存在考量预防目的的余地。同时,这些学者指出这并不是说完全排斥预防目的,而是说通过适用责任刑,便可以实现预防目的,产生预防的效果。他们认为,预防犯罪的必要性本身无法确定,所以不可能在责任的幅度内根据预防目的确定一个具体刑量。参见曲新久:《刑法的精神与范畴》,北京:中国政法大学出版社,2000年版第308页。之争肇始于两种相对的刑罚观。其基础理论都源于“相对的应报主义”,但是对预防目的的重视程度不一。前者强调预防目的是刑罚独立的正当化要素,在报应的基础上考量预防目的;而后者则强调预防目的只是报应刑附带的效果。而经过上文论述,抛弃特殊预防目的的“点的理论”无法为特殊预防留下应有的量刑空间,所以此种观点不为本文所采纳,此外,这种理论否认将责任刑归结为一个点也有悖认识规律[9]。因此,在我国适用“幅的理论”总体上是科学合理的。

2.量刑基准之确立

笔者认为,应当将蕴含报应思想的责任刑为标准,在此基础上确立量刑基准中“幅”的范围,而特殊预防将会在其后的基准刑向宣告刑的过渡中发挥作用。

刑罚作为犯罪后应给予的否定性评价,应当只能由行为人所实施的犯罪的严重性来决定,这是报应刑的要求,同时应是刑法法治的应有之义。同时,在实际量刑中,也只有报应理论确立量刑基准的才符合罪与责的逻辑连接。因为,犯罪人只是因所实施的犯罪而承担责任,而且不为因可能实施的犯罪而承担责任[10],由此可见,作为刑罚目的的报应确立了量刑的上限与下限,为第一步量刑基准的确立规定了标准。

(二)特殊预防理论对于量刑的意义

由法定刑指向宣告刑的第二步,便是在基准刑范围内,按照特殊预防目的确立最终的法定刑。

从犯罪心理学的角度来看,犯罪是行为人反社会人格的体现。行为人蔑视规范的反社会人格体现故意犯罪,而漠视社会规范的危险人格则常常以过失犯罪的形式存在。另外,行为人危险人格也在一定程度上体现了犯罪人具有重复犯罪的可能性。而此时,特殊预防理论可以极好地介入对危险人格的改造中,国家基于特殊预防理论,可以根据犯罪人不同的人格特征运用不同的刑罚处遇方式,更好地矫正犯罪人的危险人格,同时也体现了刑罚个别化的要求[4]。

就特殊预防来看,其与“责刑相应”观念相契合。在确定宣告刑时,要针对每个犯罪人不同的人身危险性,通过相应的处刑来消除或减损犯罪人的危险人格为目的,一方面,对于能够教育矫正的犯罪人使其复归社会,另一方面对于不接受矫正的犯罪人,就将之与社会隔离,剥夺其再犯能力。

特殊预防在量刑中也有着特殊意义,它要求注意犯罪人之间的差异性,重点考察不同犯罪人的人身特殊性,对其适用不同的刑罚对策,这将使得刑罚制度更加公正[11]。

总之,在基准刑幅度内确定宣告刑时,要充分考虑刑罚与犯罪人的不同个性相适应。此外,鉴于行为人的反社会性格具有持续性,因此,在具体案件处理中,同时结合其犯罪前、犯罪中以及犯罪后的人格表现,以此综合评估其人格状况,以此来确立预防之刑[4]。

(三)总结

综上可知,刑罚理论对于量刑有着极为重要意义,它始终贯彻于量刑的过程中。在理解刑罚理论对量刑的意义时,应做阶层化理解。在具体的量刑过程中,报应刑适用于第一层次,即应当以犯罪人的罪行作为最基本的依据,以报应理论作为依据确定量刑基准。其次,是在由基准刑向宣告刑过渡的阶段,需要综合考虑犯罪人的各种量刑情节,考虑的是特殊预防目的。只有将两种刑罚目的综合运用,才能达到罪刑均衡,最大限度发挥刑罚的作用。

参考文献:

[1]吴景芳.刑罚与量刑[J].法学论坛,2004,(2).

[2]赵秉志,赵书鸿.论德国传统量刑理论中刑罚预防目的的边缘化——实证性检验与事实性说明[J].江海学刊:2013,(1).

[3]马克昌.刑罚通论[M].武汉:武汉大学出版社,1999:59.

[4]王刚.论我国刑罚理论研究中的四个误区[J].法学论坛,2012,(1).

[5]王良顺.论量刑依据——兼及刑法第61条的立法完善[J].法学家,2009,(5).

[6]柯耀程.变动中的刑法思想[M].北京:中国政法大学出版社,2003:386.

[7]于跃江.论刑罚目的[J].中国刑事法杂志,2002,(6).

[8]肖世杰.中德(日)量刑基准之比较研究[J].法学家,2009,(5).

[9]刘远.量刑原理探究[J].甘肃政法学院学报,2009,(9).

[10]邱兴隆.刑罚个别化否定论[J].中国法学,2000,(5).

[11]李川.论刑罚目的对量刑的决定意义[J].公安学刊,2008,(5).

[责任编辑:李洪杰]