中国人群血脂水平流行病学研究及中西医治疗概况

2015-12-27蔡晓静何希俊

蔡晓静何希俊

中国人群血脂水平流行病学研究及中西医治疗概况

蔡晓静①何希俊①

血脂异常是动脉粥样硬化、心脑血管疾病的重要危险因素。近年来国内开展的大规模血脂流行病学调查,不同年代的流行病学调查给学者提供了研究不同年代、不同性别、不同年龄、不同地区人群的血脂分布情况及血脂异常患病率的珍贵数据,反应我国人群的血脂水平及患病率存在地区、城乡差和性别的差异,也看到了我国人群近年来血脂水平持续上升。中西医相结合早期干预血脂异常,对于防治冠心病、脑卒中等心脑血管疾病显得尤为重要。

血脂异常; 流行病学; 患病率; 治疗

心脑血管疾病是威胁人类生命健康的头号杀手,而我国心血管疾病发病的特点与西方人群的发病特点有所区别,脑卒中较冠心病发病率稍高,缺血性心血管疾病包括缺血性脑卒中和冠心病有上升趋势,出血性血管疾病有下降的趋势,由此可见,以动脉粥样硬化为基础的缺血性脑血管病发病率正以逐年升高的趋势发展,并有年轻化的趋势[1-2],而血脂异常升高正是导致动脉粥样硬化的主要病因之一。因此,血脂异常是脑血管与冠心病等心血管疾病的众多致病因素中最重要的一环。

1 高脂血症的诊断

1.1 祖国医学对血脂异常的认识 虽中医并无高血脂的病名,但也不乏对其相关的论述,如《素问·通评虚实论》曰:“甘肥贵人,则膏梁之疾也”。《素问·易法方宜论》曰:“其民华食而肥”。由此见,祖国医学多以“肥”、“膏”论之,与现代医学的血脂异常描述基本一致。中医认为血脂的异常升高缘先天禀赋不足、饮食不节而发为本病,与肝脾肾三脏关系较为密切。根据其临床表现可归属于祖国医学中的“眩晕”、“中风”、“胸痹”、“痰浊”、“肥胖”等症中。

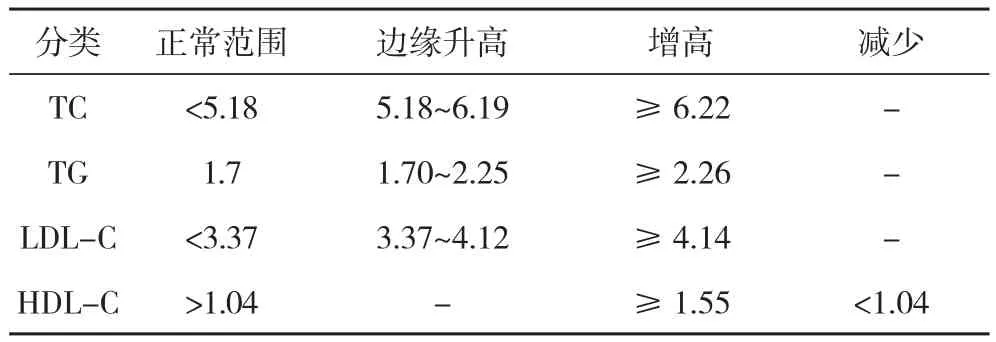

1.2 高脂血症的诊断标准 高脂血症,是指由于体内对脂类物质的代谢或运转异常,进而使血浆中脂质量和质量的异常升高超过正常范围高限的一种病症。《中国成人血脂异常防治指南(2007年)》[3]的诊断标准见表1。

表1 中国成人血脂异常防治指南(2007年)血脂水平分层标准 mmol/L

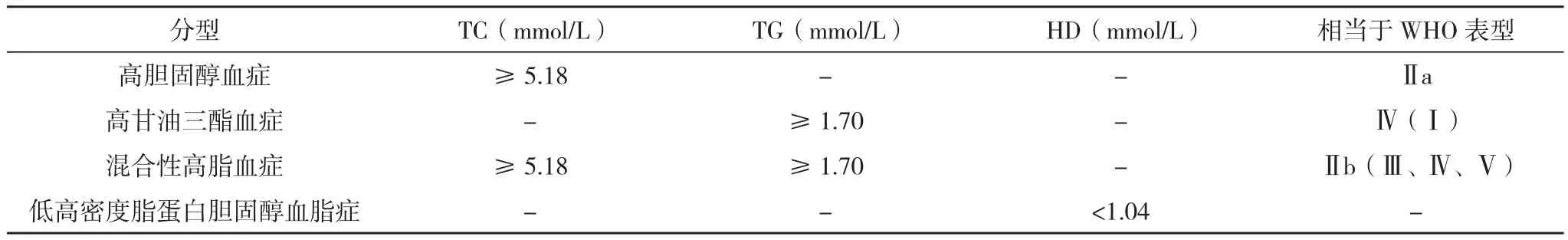

按照“第二次中国临床血脂控制达标率及影响因素多中心研究”对临床血脂异常分型的诊断,分为高胆固醇血症、高甘油三酯血症、混合性高脂血症和低高密度脂蛋白血症[4],见表2。

表2 血脂异常的临床分型

2 中国人群血脂异常水平及分布情况研究

2.1 血清总胆固醇(TC)

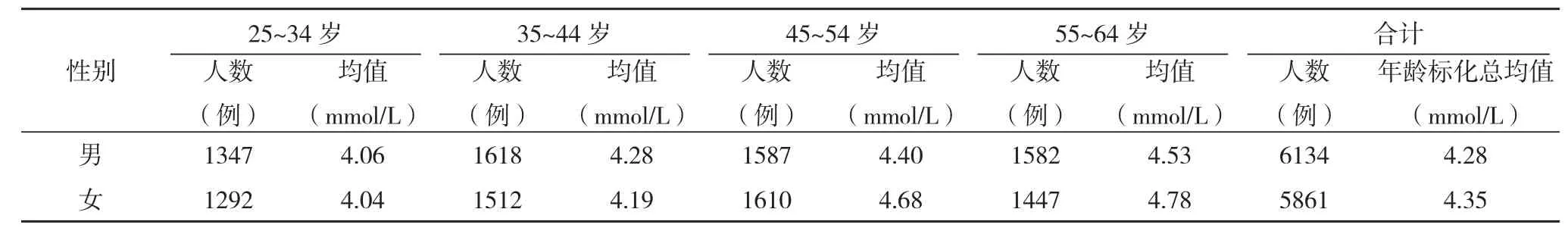

2.1.1 中国MONICA研究(1984-1993) MONICA研究在1984-1993年间进行了3次不同时间段对TC和HDL-C测定在内的危险因素的调查[5]。中国MONICA研究第二次危险因素调查报告指出,男女血清TC年龄标化总值相当;25~35岁及35~44岁年龄组中,女性血清TC水平均值低于男性同年龄组,而女性45~54岁及55~64岁年龄组其均值开始反超男性组;男女血清TC水平均随年龄增长而逐渐增高,且女性增高的幅度较男性明显,25~34岁年龄组女性血清TC水平均值为4.04 mmol/L,55~64岁年龄组女性血清TC水平均值为4.78 mmol/L,后者较前者平均增高0.74 mmol/L,而男性组仅升高0.47 mmol/L,见表3。

表3 中国MONICA研究第2次危险因素调查25~64岁各年龄组男女血清TC水平

地区之间血清TC水平也存在明显的差异。中国MONICA危险因素调查显现出明显的地区差异,呈北高南低、沿海高于内陆的分布特征,而同一区域中则无明显的差异。

2.1.2 中国居民2002年营养与健康状况调查综合报告 文献[6]指出,我国成年人群(>18岁)血清TC平均为3.81 mmol/L,其中男女差异甚小,分别为3.81 mmol/L及3.82 mmol/L;随着年龄的增长,男女的TC水平均有所上升,且女性增长幅度较男性大,女性≥60岁年龄组较18~44岁年龄组增高0.72 mmol/L。18~44岁年龄组中,女性血清TC水平较同一组别的男性低,而45岁以上女性的血清TC平均值则高于同一组别的男性血清TC平均值,而以60岁以上组别更为明显。

城市人群的血清TC水平普遍较农村人群的高,以大城市为首,经济水平较低的第四类城市最低,两者相差0.36 mmol/L,中小城市与较发达的一类农村相当。

此结果显示中国人群平均血脂水平及其性别和年龄差异、地区分布特征等与80年代进行的中国MONICA研究结果相一致。

2.2 血清三酰甘油(TG)

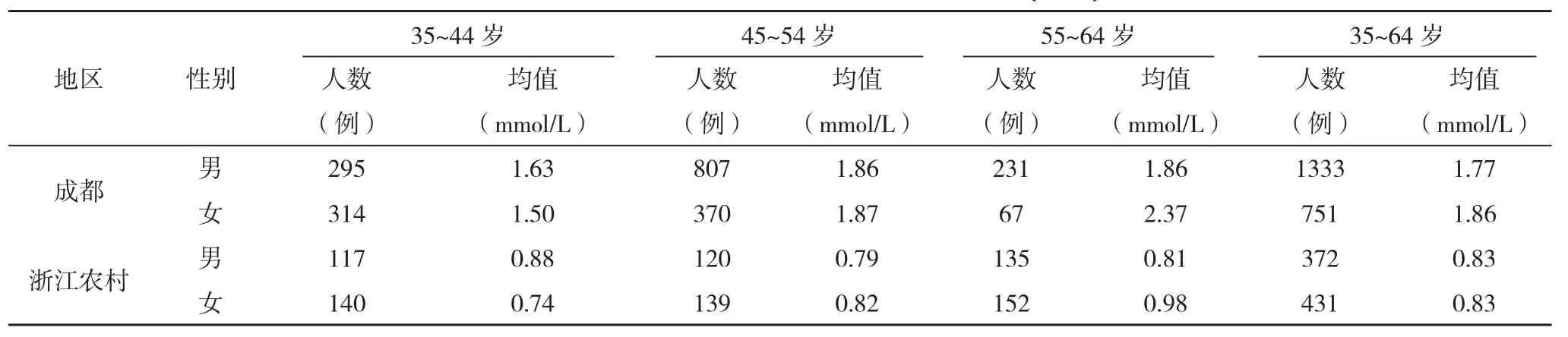

2.2.1 11省市队列研究(1992) 该研究对中国11个省市的35~64岁人群心血管病危险因素水平进行研究[7],研究结果中可见表4,所有年龄段(35~64岁)研究对象男性TG水平较女性的稍高,男性的为1.37 mmol/L,女性的为1.21 mmol/L,两者相差0.16 mmol/L(P<0.001);同时,随着年龄增长,女性TG水平随之升高(P<0.01),且男性则无此明显趋势。经进一步分析研究,女性在45~54岁年龄段中,TG水平变化最大,绝经前后平均TG水平相差0.23 mmol/L(P<0.001)。

表4 11省市队列研究人群男女性各年龄组的TG水平(节选)

在参与研究的省市中,四川成都男女性的血清TG水平均最高,男性为1.77 mmol/L,女性为1.86 mmol/L,而浙江农村则最低,男女性TG水平均为0.83 mmol/L。最高与最低地区相差0.94 mmol/L,前者为后者的2.3倍。

2.2.2 中国居民2002年营养与健康状况调查综合报告 该文献[6]指出,我国成年人群血清TG平均为1.10 mmol/L,其中男性为1.13 mmol/L,女性为1.05 mmol/L,该结果显示总体上男性血清TG水平略高于女性。随着年龄增高,人群血清TG平均水平也有所增高,女性增高的幅度较男性明显,18~44年龄组女性血清TG为0.96 mmol/L,≥60岁组为1.29 mmol/L,升高了0.33 mmol/L,而男性≥60年龄岁组较18~44年龄组仅升高了0.09 mmol/L。18~44岁的男女性血清TG分别为1.20 mmol/L、0.96 mmol/L,女性血清TG水平较男性的低,然而随着年龄的增长至45~59岁时,开始高于男性,≥60岁组则明显高于男性,两者相差0.18 mmol/L,这一变化趋势与血清TC的变化趋势相似。同时,上述结果也与90年代进行的11省市队列研究所得的相应结果基本一致[7]。上述结果与11省市队列研究不同的是此报告中显示地区之间的并没有明显的差异。

2.3 血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)

2.3.1 11省市队列研究(1992) 我国11省市队列研究中包含TG的测定,这是对中国MONICA研究作了补充(MONICA研究缺乏TG的测定,因而难以计算出LDL-C水平)[8]。研究显示,男女两性LDL-C总平均水平存在明显的差异,而各个年龄组间的差异更为显著。35~44岁年龄组中,11省市男性LDL-C平均水平均高于同年龄组的女性,45~55岁年龄组女性LDL-C水平开始高于男性,而55~64岁组,女性LDL-C平均水平多高于同组别的男性。LDL-C水平随男女两性年龄增长同是上升的趋势,然而在上升程度上来说,两者存在明显的差异,女性的上升程度较男性明显,男性55~64岁组别与35~44岁组别平均增加0.15 mmol/L,女性则平均增加0.56 mmol/L。

与TG、TC水平不同,LDL-C平均水平并未明显体现出北方高于南方、城市高于农村的趋势。

2.3.2 亚洲心血管病合作研究(2000-2001) 亚洲心血管病合作研究中显示中国35~74岁人群总体LDL-C平均水平为(2.85±0.008)mmol/L,其中男性为(2.81±0.013)mmol/L,女性为(2.88±0.013)mmol/L,由此可见,男女两性LDL-C总体平均水平差异并不明显,但在不同年龄段则存在明显差异,35~54岁男性LDL-C水平普遍较女性高,而在55~64岁组别则相反,女性高于男性。在65岁前,男性LDL-C水平随年龄增长而上升,而女性则在整个年龄阶段均有随年龄增长而上升的趋势,且上升程度明显大于男性[9]。

地区差异方面,该研究与11省市队列研究有所不同,血清LDL-C存在与血清TC地区差异特点相似的明显地区差异,在人群中分布特征为北方高于南方,城市高于农村。

2.4 血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)

2.4.1 中美队列研究(1983-1984年基线研究) 结果显示,大部分地区样本人群(广州农村样本外)女性血清HDL-C平均值高于男性[10]。研究人群的血清HDL存在明显的地区和城乡差异,如北京人群血清HDL-C平均值及中位数高于广州,广州农村女性血清HDL-C平均值及中位数低于其他地区的女性样本。

2.4.2 中国居民2002年营养与健康状况调查综合报告 文献[6]报道称,我国成年(≥18岁)人群血清HDL-C平均水平为1.30 mmol/L,男女性分别为:1.26 mmol/L及1.33 mmol/L,女性略高于男性。各年龄组别之间差异不明显。城乡居民HDL-C水平相当,均为1.30 mmol/L,可见地域差异不明显。

变化趋势:从上述5个研究可见,从20世纪80年代到21世纪初,我国人群的HDL-C水平在地区、城乡分布及性别差异上均有所变化:80年代到90年代,我国HDL-C水平变现为南北方差异、城乡差异和男女差异均缩小。这种变化变可能与我国南北经济发展、饮食文化交融有关。

3 中国人群血脂异常患病率的研究

3.1 我国11省市队列研究(1992年基线调查) 多省市队列研究包括TC、TG、LDL-C、HDL-C在内的四个常用血脂指标,结果显示,11个省市的35~64岁调查人群的血脂异常的年龄标化的合计患病率高达42.9%[包括TC、TG、LDL-C边缘升高在内、或HDL-C<1.04 mmol/L(40 mg/dL)中任意一项],血脂升高的年龄标化合计患病率达25.1%。TC边缘升高、高TC、高TG、高LDL-C、低HDL患病率分别为20.40%、9.20%、8.60%、5.30%和11.90%[11]。

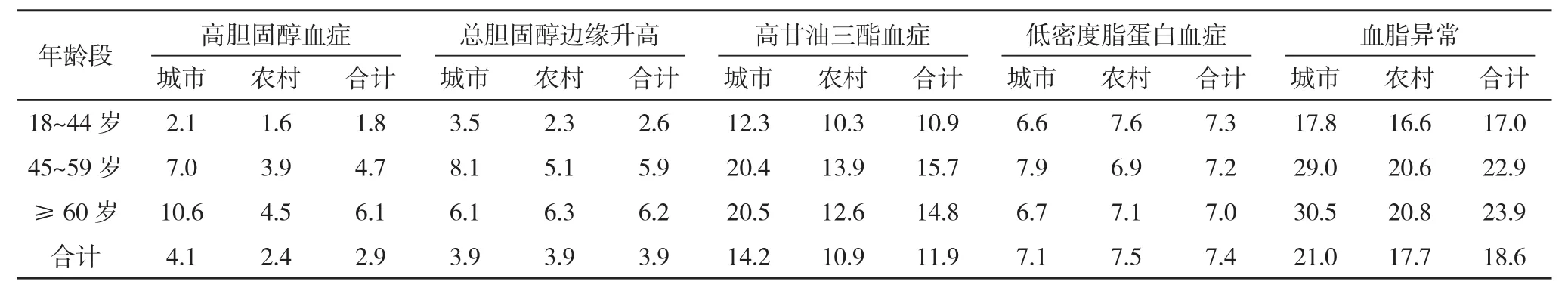

3.2 中国居民营养与健康状况调查(2002年) 中国居民营养与健康状况调查近年来最大规模的对我国居民健康状况的流行血调查,调查显示(表5),我国成年人(≥18岁)中,男女血脂异常的总患病率为18.6%。(1)性别差异:男女分别为22.2%和15.9%,男性明显高于女性。(2)年龄差异:随年龄增长逐渐呈上升的趋势,18~44岁组、45~59岁组以及≥60岁组人群患病率分别为17.0%、22.9%、23.9%。(3)地区差异:不同地区人群的血脂异常的患病率存在明显差异,城市高于农村,经济发达的城市患病率较高,大城市与第四类农村血脂异常水平患病率差值大17.4%之多。

不同类型的血脂异常之间也存在差异,我国成年人群(≥18岁)高TC、TC边缘升高、高TG、低HD的患病率分别为2.9%、3.9%、11.9%、7.4%。

近年虽无全国性的大型血脂异常的流行病学调查,但从各个地区的研究可了解近几年我国人群血脂水平异常患病率。如莫景富等[12]的研究,广东省人群血脂异常患病率为60.70%(标化率:56.00%),男女分别为68.90%和54.00%。高TC、高TG、低HDL-C分别为2.50%(标化率:4.10%)、4.5%(标化率:5.0%)、57.3%(标化率49.9%);又如王宝华等[13]的研究,北方人群血脂异常总患病率为57.79%,男女患病率分别为66.34%和48.16%。高TC、高TG、低HDL-C、高LDL-C患病率分别为:39.16%、27.19%、18.18%和11.61%。

表5 2002年中国居民营养与健康状况调查中国成年人群血脂异常患病率分布 %

90年代建立的中国11省市队列研究、21世纪初的中国居民营养与健康状况调查、及近年各个地区对血脂水平异常的结果可见,我国人群血脂异常水平的患病率有上升的趋势,并且有明显的性别差异性及地域差异性。

4 血脂异常的治疗

4.1 西医治疗

4.1.1 改善生活方式治疗 (1)减少食物中饱和脂肪酸(<总热量7%)、胆固醇(<200 mg/d)的摄入。(2)增加食物中能降低LDL-C的物质的摄入(如植物固醇、可溶性纤维)。(3)保证足够的、有规律的中等强度锻炼(每天至少消耗200 kcal)。(4)控制总热量,保持理想体重。(5)采取戒烟、少盐、降低血压等控制其他心血管疾病危险因素的措施[3]。维持上述健康生活方式4~6个月后评价治疗效果,综合累计的效应为LDL-C降低20%~30%。

4.1.2 药物治疗 不能仅靠饮食治疗有效控制的血脂,应采取更积极的方式——药物治疗[3]。现今调脂药物主要有如下几种。

4.1.2.1 他汀类(HMG-CoA还原酶抑制剂) 他汀类药物是临床上使用最为广泛的调脂药物,国内临床常用的他汀类药物有:洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀和阿托伐他汀。他汀类药物能有效降低TC、LDL-C及apo-B。标准剂量的他汀类药物降低LDL-C水平约为30%~40%。此外还有预防心血管疾病的作用,如抗炎、保护血管内皮稳定斑块。因此他汀类药物在防治动脉粥样硬化、冠心病、缺血性卒中具有重要的作用。但随着剂量的增加,其不良反应发生率也大大增大,如肌痛、CK或ALT、AST升高,因此在使用他汀类药物时需定期监测肝酶和心酶等指标。

4.1.2.2 贝特类(苯氧芳酸及其衍生物) 贝特类药物具有降低血液循环中的TG的脂蛋白含量,减低血清TG及升高HDL-C的作用,临床上可供选择的贝特类药物有:非诺贝特(片剂)、苯扎贝特、微粒化胶囊、吉非贝齐。贝特类药物平均降低TG水平20%~50%。据赫尔辛基心脏研究(HHs)、苯扎贝特心肌梗死预防研究(BIP)等证明贝特类药物对延缓动脉粥样硬化进展及减低冠心病事件发生率可能具有作用[14-15]。此类药物具有消化不良及胆石症等不良反应,与他汀类药物一样,也可引起肝酶的升高和肌病。

4.1.2.3 烟酸类 烟酸类可抑制脂肪组织的分解,降低脂蛋白α(LPα),降低TG,升高HDL-C。有缓释剂与速释剂两种剂型,由于速释剂不良反应较多,而缓释剂较耐受、不良反应较少,所以临床较多用缓释剂。烟酸的安全性及不良反应限制了此类药物使用。

4.1.2.4 其他类 考来烯胺、考来替泊为代表的胆酸螯合剂,阻碍胆酸的肠肝循环,促进其排除,抑制肠道对胆固醇的重吸收,加速血液中过多的LDL清除,降低血液中LDL-C。依折麦布抑制胆固醇的吸收。普罗布考通过混入脂蛋白颗粒中而影响脂蛋白的代谢,此外还具有抗动脉粥样硬化、延缓糖尿病肾病等作用,主要用于治疗高胆固醇血症,特别是纯合子型家族性高胆固醇血症。

4.2 中医治疗 中医治疗血脂异常的是通过调节人体内在平衡,不是单一的,而是全方位的,着重的是人的整体,从而达到“阴平阳秘,精神乃治”,因此中医治疗降血脂的效果并非短暂的,而是长期的。中医治疗血脂异常的方法很多,对于不同的个体,切入点也不尽相同。

4.2.1 病位论治 中医认为,血脂异常主要涉及肝、脾、肾三脏,故医家分别依据这三脏的生理病理特征论治。杨正武[16]认为肝气疏则血脉畅,气机顺则三焦通,疏肝起则运脾气。大多高血脂患者无明显寒热虚实等自觉症状,故选方应取平和之剂,以疏利为法,予以柴胡疏肝散加减治疗。众多医家认为脾虚生痰生瘀而致高血脂,运用芳香运脾之法,祛除停聚于体内秽浊之气,恢复脾气运化输布水谷精微,濡养各脏腑[17]。也有医家认为,高血脂为本虚标实之症,应以益肾固本为根,扶正祛邪,再根据其“实”加以变通,若症候不明显时,以扶正固本为主,佐以祛痰通络,活血祛瘀;若以痰瘀为主,则以活血通络,行气豁痰为主,佐以扶正固本[18-19]。刘红健等[19]自拟补肾通脉汤(山茱萸、川芎、三七、丹参、枸杞子、制地黄、黄芪等)治疗高血脂患者,患者TC、TG水平明显下降,HDL-C水平明显增高。

4.2.2 病理因素论治 医家们认为痰浊、瘀血为血脂异常的两个主要病理基础,肝肾亏虚、脾虚痰湿等原因而致痰湿内聚,阻滞气机,气行不畅则成瘀,因而造成痰瘀互结。因此医家们提出化痰与活血同用。

4.2.3 针灸治疗 针刺治疗高血脂多以脾胃经为主,如足三里、内关、水沟、丰隆等,再结合中药、艾灸、电针、耳穴、穴位贴敷、穴位埋线等多种方法应用于临床降血脂,而在多项研究中均取得较好的疗效。

当然,中医治疗高血脂病以病位或病理因素论治也并没有明确的分界,而是两者相互结合,在临床中,使用健脾祛湿利气化痰、健脾化痰活血化瘀、健脾益肾化痰、疏肝行气健脾化痰等来治疗高血脂,均有较好的疗效。在调血脂中,使用西药治疗的同时,再结合中药、针灸,既提高其安全性,也提高疗效,因此中西医结合逐渐成为治疗高脂血症的趋势。

5 小结

中国人群的血脂成分的平均水平具有明显的地区、城乡、年龄及性别差异。随着经济的高速发展,人们的生活水平的上升及生活方式的改变,我国人群血脂异常的患病率呈迅速上升的趋势。在其治疗方面,西医以药物治疗为主,然而调脂药物总有许多副作用,限制了其使用。中医主要以健脾疏肝、益肾固本,活血化瘀祛痰为法,采取中药、艾灸、电针、耳穴、穴位贴敷、穴位埋线多等方式综合治疗。血脂异常对动脉粥样硬化的发展及心脑血管疾病的发病具有重要的作用,而我国患病率快速上升,因此应提高全民的防范意识,采取更加积极的措施,中西医相结合,达到早预防、早治疗的目的。

[1]孙佳艺,刘静,谢学勤,等.2007至2009年北京市25岁以上居民急性冠心病事件发病率的监测[J].中华心血管病杂志,2012,40(3):194-198.

[2]王薇,赵东,孙佳艺,等.中国11省市队列人群危险因素与不同类型心血管病发病危险的比较[J].中华心血管病杂志,2006,34(12):1133-1137.

[3]中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390-419.

[4]第二次中国临床血脂控制状况多中心协作研究组.第二次中国临床血脂控制达标率及影响因素多中心协作研究[J].中华心血管病杂志,2009,35(5):420-427.

[5]吴兆苏,姚崇华,赵冬,等.我国多省市心血管病趋势及决定因素的人群监测(中国MONICA方案)Ⅰ:人群危险因素监测结果[J].中华心血管病杂志,1997,25(1):255-259.

[6]王陇德.中国居民营养与健康状况调查报告之一:2002综合报告[M].北京:人民卫生出版社,2005:60-65.

[7]吴兆苏,姚崇华,赵冬,等.11省市队列人群心血管病发病前瞻性研究Ⅰ:危险因素水平与心血管病发病的关系[J].中华心血管病杂志,1999,27(1):5-8.

[8]刘静,赵冬,秦兰萍,等.低密度脂蛋白胆固醇与心血管病发病关系的前瞻性研究[J].中华心血管病杂志,2001,29(9):561-565.

[9] He J,Gu D,Reynolds K,et al.Serum total and lipoprotein cholesterol levels and awareness,treatment and control of hypercholesterolemia in China[J].Circulation,2004,110(4):405-411.

[10] People’s Republic of China-United States cardiovascular and cardiopulmonary epidemiology research group.An epidemiological study of cardiovascular and cardiopulmonary desease risk factors in four population in the People’s Republic of China.Base line report from the P.R.C.-U.S.A. collaborative study[J].Circulation,1992,85 (3):1083-1096.

[11]王薇,赵冬,刘静,等.中国35~64岁人群胆固醇水平与10年心血管病发病危险的前瞻性研究中华[J].心血管病杂志,2006,34(2):169-173.

[12]莫景富,宋秀玲,许燕君,等.广东省成人血脂异常患病率及其危险因素的相关性研究[J].华南预防医学,2013,39(2):11-17.

[13]王宝华,张军伟,唐明贵,等.中国北方人群血脂异常患病率及其影响因素分析的关系[J].中国分子心脏病学杂志,2013,20(3):520-522.

[14] Frick M H,Elo O,Haapa K,et al.Helsinki Heart Study:primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia.Safety of treatment,changes in risk factors,and incidence of coronary heart disease[J].N Eng J Med,1987,317 (20):1237-1245.

[15] BIP Study.Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease[J]. Circulation,2000,102(1):21-27.

[16]杨正武.从肝论治高脂血症经验[J].中医研究,2010,23(5):62-63.

[17]曲丽丽,史焱.浅谈从脾论治高脂血症[J].中国中医药现代远程教育,2009,7(3):82-83.

[18]孔令钧.张继东治疗高脂血症经验[J].中华中医药杂志,2006,21(2):108-109.

[19]刘红健,吴国珍.补肾活血法为主治疗高脂血症[J].中国临床康复,2004,8(15):2982-2983.

10.3969/j.issn.1674-4985.2015.29.046

2015-05-04) (本文编辑:欧丽)

①广州中医药大学附属中山中医院 广东 广州 528400

何希俊