论高等教育对社会流动的影响

2015-12-25郭素萍

郭素萍

(山西工程职业技术学院,山西太原030002)

社会分层与社会流动分别从静态和动态的角度来对社会层次结构做出描述与分析。而教育与社会分层、社会流动的关系历来是教育社会学研究的重要内容。在我国,有关高等教育与社会分层、社会流动的研究始于20世纪90年代。90年代末以来我国高校全面收费之后,这一问题引起了更多研究者的关注,主要探讨了两个问题:一即“我国高等教育机会是否趋于平等”,二是“高等教育对我国社会分层、流动有何影响”[1]。在笔者看来,第一个问题主要探讨社会分层对高等教育受教育机会的影响;第二个问题则主要探讨高等教育对社会流动的影响,所谓“高等教育对社会分层的影响”则是通过其对社会流动的影响实现的。本文主要探讨第二个问题——高等教育对社会流动的影响,我们认为高等教育对社会流动影响具有双向性、有限性、条件性等特征。

一、高等教育对社会流动影响的双向性

(一)高等教育可以促进社会流动

高等教育可以促进社会流动,是人们对高等教育影响社会流动的首要认识。

高等教育对社会各阶层之间的水平流动、垂直流动、代内流动以及代际流动都有着重要的影响作用。教育作为明确的社会分层的维度,我国几千年的“学而优则仕”的社会传统就是很好的见证。在今天,教育虽然不是个体改变命运的唯一形式,但是教育层次势必会影响着个体的职业选择和未来的社会地位。很多寒门学子正是通过高考,进入大学接受高等教育来改变自身命运。

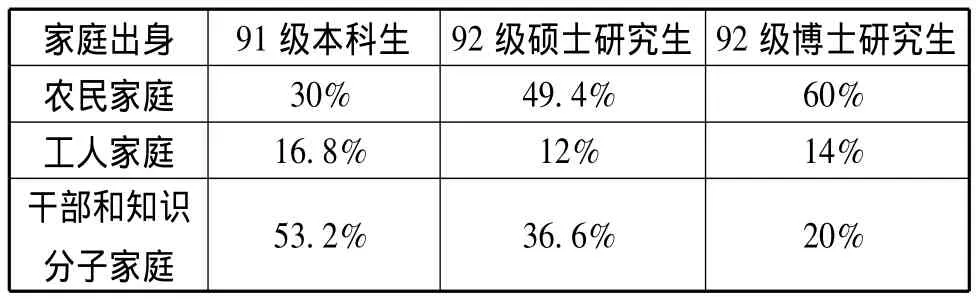

事实表明,职业分层与教育学历之间存在着较强的相关关系,美国社会学家布劳曾对美国的职业分层与教育学历之间的关系进行了研究,认为“在经济比较发达的国家中,教育学历与职业地位具有很高的正相关,其相关系数为0.73”[2]。随着社会的发展和就业形势的严峻性,各种职业对学历的要求也在发生着变化。在社会中具有较高地位的职业对应聘者的学历要求也在逐步的提升。这样高学历的人才在竞争较高地位的职业中就处于一定的优势。另外,研究者通过引证一些调查数据对高等教育促进社会流动的作用进行了描述和分析。在我国高等教育体系中,学历越高,出身工农家庭特别是农民家庭的学生所占比例越大,说明高等教育对较低一阶层的子女向上的代际流动有重要影响。如表1的数据表明,在20世纪90年代,高等教育业已成为我国其他阶层实现向上的社会流动的主要途径,而在更高层次的高等教育阶段,父辈是农民阶层的硕士生或博士生占有更高比例。

表1 中国人民大学91级本科生与92级硕士、博士研究生的家庭出身[3]

(二)高等教育可以阻碍社会流动

“任何一项社会行动可能都具有反功能”[4]104,高等教育对社会流动的影响也不能仅仅通过这种线性的单一的促进作用的描述来认识。事实上,高等教育对社会流动并不总是促进作用,也会存在相应的阻碍作用。高等教育对社会流动的阻碍作用往往表现在以下两个层面:

一方面,高等教育对社会流动的阻碍作用表现在高等教育对现有社会层次结构中不公平因素的复制,进而阻碍了一部分个体顺利实现向上的社会流动。不同阶层占有经济资源、社会资源、文化资源上的差别影响着他们接受高等教育的状况。另一方面,高等教育对社会流动的阻碍作用还表现在高等教育也再生产了不同阶层之间的“文化屏障”,对下一阶层向上流动造成了阻碍。“文化屏障”[5]是钱民辉在“文化资本”理论的基础上提出的这一概念。他认为,精英阶层在同质文化群体中,通过交往和行动,逐渐形成了一种共同的阶层文化保护和排斥意识,从而有效地阻断了其他阶层向上一阶层的流动,保护其自身利益不受侵犯。高等教育虽然为向上的社会流动提供了可能,但同时也因其再生产功能而再生产了不同阶层之间的文化屏障。这不仅给下一阶层子女向上的社会流动设置了障碍,也让那些虽然实现了社会流动,但在新的阶层中很难实现真正的融入。

二、高等教育对社会流动影响的有限性

高等教育在社会流动中发挥着越来越重要的作用,但社会流动还受到了社会和个人两个层面因素的影响,因而高等教育作为一种自制性的因素,其对社会流动的影响表现出有限性的特征。高等教育对社会流动影响的有限性表现在以下三个逐步递进的命题中。

(一)命题一:高等教育不能使所有的人都通过高等教育实现向上的社会流动

毋庸置疑,通过高等教育实现社会流动的前提便是个体的高等教育学历。从目前来看,即使是在西方发达国家,也并非所有高等教育适龄青年能够接受高等教育。高等教育资源的有限性决定了总有一部分人(甚至是相当多的人)被排斥在高等教育之外,这就决定了并不是所有的人都能够获得通过高等教育获得向上的社会流动的机会。那么,是不是高等教育事业发展到足以提供所有人都接受高等教育的条件和机会,高等教育就能够使所有的人都通过高等教育实现向上的社会流动呢?答案似乎也并非如此!假设在未来社会发展过程中,所有的适龄青年都能够享有高等教育的受教育权力,完成高等教育阶段的训练,那么一如我国现在所实施的义务教育那样,高等教育也将彻底失去其作为实现社会流动的途径的作用,因为它的普遍性导致其失去了区分个人能力和知识背景的作用。

(二)命题二:高等教育不能使所有高等教育受教育者都通过高等教育实现向上的社会流动

高等教育不是万能的,高等教育虽然为高等教育受教育者提供了向上的社会流动的可能性,但并不意味着所有接受过高等教育的人都必然能够实现向上的社会流动。高等教育只是为受教育者提供了向上的社会流动所需要的文化资本,提升了受教育者的教育和学历程度,而“进入较高阶层并最终融入其中,不仅需要文化资本,还需要经济资本和社会资本”[4]141。所以,向上的社会流动必然呈现出一种经济资本、社会资本、文化资本的竞争性博弈,能否实现向上的社会流动以及实现怎样的向上流动都受到了太多的偶然性因素的影响。随着高等教育的大众化,越来越多较底阶层的人希望通过接受良好的高等教育实现向上的社会流动,然而社会所能提供的与之相应的高级职位却是有限的。在这样的状况下,经济资本和社会资本发挥着越来越重要的影响。来自于较低阶层且希望通过高等教育实现向上的社会流动的人,就不得不通过进一步加大文化资本的比重来弥补其在经济资本和社会资本方面的不足,只有这样才可能实现向上的社会流动。然而,一些研究者常常“下意识”地把高等教育机构当作一种可以独立发挥作用的力量,这就忽略了高等教育对社会流动影响的局限性。

(三)命题三:不是所有向上的社会流动都通过高等教育实现

社会流动受到了来自社会层面与个人层面的众多因素的影响,诸如社会层面的政治、经济、社会等因素,个人层面的先赋性因素(以家庭背景为主要指标)和自制性因素(以高等教育为主要指标)等。高等教育不是社会流动的唯一通道,社会流动还有其它的实现通道。以我国不同历史时期的社会流动为证,建国初期,大量的军人率先实现了较快的向上的社会流动,成为我国政府机关重要部门的工作人员,一跃成为国家干部,享有较高的经济收入和社会声望。改革开放之后,一部分人率先寻找到了致富的契机,在短时期内积攒了丰厚的资本,获得了远超过社会平均的物质财富。由此不难看出,不是所有向上的社会流动都通过高等教育实现,在不同的社会发展阶段,高等教育也并非总是向上的社会流动的主流通道。

三、高等教育对社会流动影响的条件性

高等教育是影响社会流动的最为重要的个人层面的影响因素之一,但是高等教育对社会流动影响的顺利实现还需要“外显的制度化手段、内隐的文化传统与心理基础、高等教育自身的合理性”等社会保障条件。

(一)外显的社会基础和制度化手段

高等教育对社会流动的影响至少需要外显的的社会基础和制度化手段,即学历社会和文官制度。一方面,学历社会既有身份社会的痕迹,又有业绩社会的特征[6]。身份社会重视与身俱来的社会性身份和地位,不重视个人经过后天努力所获得的社会性身份和地位。在身份社会中,个人层面的先赋性因素在社会流动中起着决定性的作用,而自制性因素(如教育因素)很难真正影响社会流动的方向、速度与结果。学历社会强调后天的努力和平等的竞争,致力于对先赋性因素对社会流动影响的弱化,大大加强了高等教育等自制性因素对社会流动的影响,因为高等教育决定着有学历者和无学历者的身份差别。另一方面,所谓文官制度,类似中国古代的科举选仕和中国当代的公务员考试制度,是一种通过教育背景和文化水平而进行的制度性筛选机制。只有建立起文官制度,才能真正使得高等教育成为一种与职业直接相关影响社会流动的通道。

(二)内隐的文化传统和心理基础

高等教育对社会流动影响的顺利实现不仅需要外显的社会基础和制度化手段,还需要与之相适应的内隐的文化传统与心理基础。即使具有完备的社会基础和制度化手段,倘若没有相应的文化传统与心理基础,通过高等教育进行的社会流动也不能顺利实现。正如阿历克斯·英格尔斯所言,“那些完善的现代制度以及伴随而来的指导大纲、管理守则,本身是一些空的躯壳。如果一个国家的人民缺乏一种能赋予这些制度以真实生命的广泛的现代心理基础,如果执行和运用着这些现代制度的人,自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变,失败和畸形发展的悲剧结局是不可避免的”。[7]一个社会如果具备良好的社会基础和完善的法制手段,倘若没有相应的文化传统与心理基础,通过高等教育进行的社会流动也不能顺利实现。如果一个社会崇尚法制,而且推崇自我文化、尊重高等教育,当人们拥有多种社会流动机会的选择时,就可以选择高等教育这样的合法通道,为高等教育促进社会流动提供心理基础。

(三)高等教育自身的合理性

在外显的社会基础和制度化手段与内隐的文化传统和心理基础之外,高等教育自身的合理性也是保障高等教育对社会流动影响顺利实现的重要因素。高等教育自身的合理性有着丰富的内涵,涉及高等教育的层次结构、学科结构、高等教育的招生制度、高校教学管理、高等教育成本等形形色色的方面。在此不再赘述。

[1]林薇.高等教育与社会分层、流动研究的历史回顾[C]∥张贤斌,王晨.大学:社会分层与社会流动.北京:北京师范大学出版社,2007:259.

[2]刘慧珍.教育社会学[M].沈阳:辽宁教育出版社,1988:118.

[3]李强.当代中国社会分层与流动[M].北京:中国经济出版社,1993:287-288.

[4]钱民辉.教育社会学[M].北京:北京大学出版社,2004.

[5]钱民辉.教育真的有助于向上的社会流动吗——关于教育社会分层的关系分析[J].社会科学战线,2004(4).

[6]朱光磊.大分化新组合[M].天津:天津人民出版社,1994:37.

[7]阿历克斯·英格尔斯.人的现代化[M].成都:四川人民出版社,1985:4.