抑制“四荒地”无序圈占的路径选择

2015-12-22骆庆国萍乡学院法学系江西萍乡337000

骆庆国(萍乡学院法学系,江西萍乡337000)

抑制“四荒地”无序圈占的路径选择

骆庆国

(萍乡学院法学系,江西萍乡337000)

摘要:“四荒地”无序圈占是对土地集体所有的侵犯。从事“四荒地”圈占的主体通常是农村中的优势家庭,这个问题如果得不到有效遏制,在土地财产权背景下,有关土地方面的惠农政策将会使这类家庭成为最大的受益者,农村中业已存在的贫富差距将进一步扩大,并由此影响到农村的和谐与稳定。要解决问题,从长远的角度需要加强立法和重塑村规民约,而当前最迫切的是政府介入,以承包的形式确权到户。

关键词:四荒地;无序圈占;路径选择;确权

2015年中共中央一号文件强调指出:“国要富,农民必须富。富裕农民,必须充分挖掘农业内部增收潜力”。2015年中共中央一号文件共有32个条文,其中直接涉及农民增收的有7个文条①。将2015的中共中央一号文件和党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》结合起来,我们不难发现,土地业已成为拉动我国农民未来收入增长的一个重要支撑点,农村的承包地、自留地、宅基地②、四荒地均可纳入到农民财产权利中来。在当前土地市场价值日益凸显的背景下,耕地、林地、草地、自留地、宅基地的使用权因已具体到了个体农户手中尚能定分止争,而尚未确定经营主体的“四荒地”则因目前农村基层组织管理弱化而有被无序圈占的危险,实际上,这样的现象在某些地方早已出现,并有蔓延之势③,因此研究如何抑制“四荒地”的无序圈占有着十分重要的现实意义。

一、实证分析当前农村“四荒地”圈占情况

(一)样本选取、调查方法和研究内容

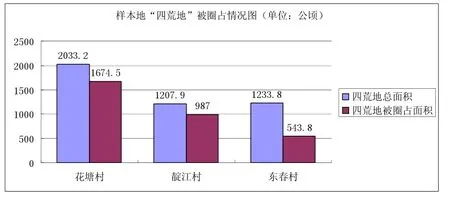

本文的目的是研究如何抑制“四荒地”的无序圈占。为了说明选题的现实意义,我们借助实证的研究方法,选定几个具有代表性的样本,以“四荒地”无序圈占为切入点,直观地表达当前农村“四荒地”无序圈占的现实状况,并揭示这一现象背后的原因和可能导致的种种冲突。笔者以湖南省临武县的县城为中心,以距离为半径,选取花塘村、靛江村、东春村三个具有代表性的乡村为调查对象。花塘村辖花塘、花塘铺2个自然村,距临武县城3.3公里,共12个村民小组,耕地面积117.3公顷、林地2155.8公顷、“四荒地”2033.2公顷,466户、1574人;靛江村辖新靛江、老靛江、油榨湾、古龙湾(又名下周)、滩头、芹菜塘、龙家、滩头坪8个自然村,距临武县城8.2公里,共10个村民小组,耕地面积104.6公顷、林地1105.3公顷、“四荒地”1207.9公顷,339户、1145人。东春村辖东春、石家、蓬水头、狮形坪4个自然村,共11个村民小组,距临武县城12.4公里;耕地面积83.9公顷、林地1203.2公顷、“四荒地”1233.8公顷,402户、1401人。如图所示:

(二)样本对象“四荒地”圈占情况

根据走访和实地调查,有关样本对象“四荒地”圈占情况大致如下:花塘村除三处墓葬地和预留的墓地外,村中“四荒地”基本上被圈占殆尽,初步估算被圈占的“四荒地”大约有1674.5公顷左右。靛江村靠近省道的新靛江和老靛江其“四荒地”的圈占情况与花塘村雷同,油榨湾和古龙湾与牛头冲选矿厂比邻的“四荒地”全部被圈占,另有适合栽种杉树和油茶树的2处荒山被圈占,其余3个自然村因比较偏僻,只有零星几处荒山被圈占,用于栽种经济林木,初步估算整个靛江村被圈占的“四荒地”大约有987公顷。东春村辖下的东春“四荒地”被全部圈占,另有蓬水头、狮形坪两个自然村大约有一半的“四荒地”被圈占,石家自然村因交通不便,村中最具活力的青壮年基本外出打工或移居县城,该村只有靠近乡敬老院的一处荒地已被圈占多年,种上的桔子树已于去年开始挂果,据调查统计,东春村辖下的4个自然村被占用的“四荒地”大概有543.8公顷。综合起来,三个样本村被圈占的“四荒地”用图可表示如下:

(三)“四荒地”无序圈占的特点分析

通过对以上三个行政村的实地调查,有关“四荒地”的圈占呈现出以下一些特点:一是离城市越近、交通越便利的地方圈地越严重。表明圈地与经济发展程度和农民的市场意识密切相关,与当地商业资本的投资和休闲农业发展程度密切相关,与当地劳动力的输出状况密切相关。二是圈占的主体基本上是农村中的强势家庭(村干部、经济上处于优势、大家族),表明自实行家庭联产承包责任制后,村集体(村民小组)被边缘化,村民以村庄为基础的公共意识和群体观念日渐淡薄;在个体家庭争夺集体经济组织资源的对抗中,弱势家庭被边缘化,各个自然村被少数优势家庭所主宰;农村中的部分村干部带领村民奔小康的内驱动力和公共情怀严重不足。三是“四荒地”的圈占与农业开发同时进行,表明随着农村土地市场价值的日益凸显,具有现代市场意识的农民已经敏锐地捕捉到了“四荒地”潜在的商业价值;圈占与开发同时进行,一方面可以借此造成既成事实,实现对村组公共产品的瓜分,另一方面,他们通过进行各种栽培或养殖,既可以为以后与商业资本的联合开发或转让提高土地价值,又可以为将来被集体经济组织收回提高补偿价格。

二、农村“四荒地”被无序圈占的原因

(一)集体经济组织行使所有权乏力

按照现行法律规定,我国的土地实行两级所有(国家和集体),农村中包括“四荒地”在内的土地归集体所有。然而,集体作为一个社团组织,其本身并没有行为能力和意思表达能力,它是通过设立机关代表其意思表达和行为行使。在人民公社时期,根据1962年颁布的《人民公社60条》的规定,集体资产确定为人民公社、生产大队和生产队三级所有④,上世纪80年代初人民公社改乡镇后,三级所有演变成乡、村、村民小组三级所有,村民小组成为最基本的核算单位。新旧三级所有均没有界定三者的所有权界限,与物权“一物一所有权”的法理严重相悖,但集体资产始终被三级社团组织所管控,且个体利益溶于集体利益之中,集体资产鲜有被个人所染指。但土地联产承包之后,个人利益从集体中剥离,个体家庭实际成了农村最基本、最活跃的经济单位,加之与集体资产联系最紧密的村民小组(队)的管理功能逐渐隐退,农村青壮年进城务工造成农村空洞化,村民自治非但没有真正的落实,反而使传统的行政力量被进一步削弱,这些因素的叠加,迎来了一个“原子化”[1]的农村时代,集体的维系力量和管控能力逐步消失,集体资产成了予取予求的对象。

“四荒地”的商业价值长期被我们所忽视,这个问题可以从《中华人民共和国农村土地承包法》的制度设计中得到反映。根据该法,耕地、林地、草地的经营权均能落实到个体农户,做到了定分止争,而对“四荒地”的经营权则采取了一种开放、放任的态度,正因为如此,农村的许多“四荒地”仍然完整地保留在集体手中。随着20世纪80年代中期观光农业的兴起,特别是近几年土地财产权的逐步明确,“四荒地”的商业价值日益凸显,集体经济组织的符号化为农村强势家庭圈占“四荒地”提供了极为便利的条件。

(二)集体利益被以“己”为中心所取代

通过农村社会主义改造和人民公社运动,分散的农户被空前地组织起来,农村小农经济的生产方式和文化心理得到了彻底改造,中国的农民不再是马克思笔下散漫、善分不善合,如同一袋马铃薯的群体[2],而是具有高度纪律性、组织性、集体观念和精神境界的新式农民。进入上世纪80年代,家庭联产承包责任制的全面推行和人民公社的解体,以及农民自由流动的开禁,以村庄为基础的集体利益迅速弱化,甚至消失,伴随体制力量的逐步退出,而以村民自治为标志的维系力量并不能迅速取代原来的生产大队或村民小组,甚至走向良好预期的反面,成了某些人实现个人私利的道具,在这样的背景下,个体农户又恢复到了马克思笔下的马铃薯,缺少了分工与协作,村民之间的联系日益减少,如此一来,村庄只不过是一个用来装马铃薯的袋子。农民缺少了集体观念,集体失去了组织能力,村庄丧失了共同利益,农民成了一个个理性的小农,他们为了各自的利益大处着眼小处着手,利益所指损公肥私视为当然。

(三)宗法思想和豪强意识抬头

宗法思想和观念长期笼罩中国的传统社会。在分田到户以前,农民们共同劳动,按劳取酬,个体之间没有竞争的基础和前提。分田到户之后,共同劳动和分工协作被个体劳动所取代,由生产队与生产队之间的竞争变成户与户之间的竞争,市场经济引入则进一步加剧了这种竞争,对竞争取胜的渴望,自然会产生需要近血缘亲属帮衬的期待,这种彼此的需要自然会促使近血缘亲属抱成一团,史上最自由农村不仅造就了宗法思想的顺利回归,而且思想变成了行动,行动造就了宗族势力。宗族势力一旦形成,豪强意识便接踵而来,宗族要在所处的村庄取得豪强地位,不仅要取得村庄话语权,还需要取得经济上的优势。当前农村村民选举中存在的各种乱象和土地财产权背景下对“四荒地”的圈占,均与宗法思想的回归,豪强意识的抬头密切相连。事实上,能够以直接和简单的方式挑战集体经济组织,以漠然的态度无视其他村民的利益的这部分村民,不是村干部就是豪强家族,或者两种身份兼备。

三、“四荒地”被无序圈占对农村的影响

农村“四荒地”面积广,开发潜力大,但开发“四荒地”需要一定的人力和财力。村集体在生产队时期作为经济实体尚无力对其进行开发,分田到户后村集体只是一个空架子,更是无力对“四荒地”进行有效开发。当前圈地农户为了实现对“四荒地”的有效占有,圈占行为是伴随着土地的开发利用进行的,客观的说,这种做法有利于挖掘“四荒地”所蕴藏的潜在生产能力,缓解农村土地资源严重浪费的现状,而且可以为当地吸引外来投资创造良好的投资环境。然而,对“四荒地”的无序圈占总体上弊大于利:首先,这种行为会进一步强化村民对包括土地在内的集体资产的无视,对农村集体所有制带来冲击,是集体资产的批量流失。而且这种占有使“土地的使用权和所有权高度分离”,造成“土地的集体所有权高度弱化”[3]。其次,这种免费开发利用不仅削弱了集体经济组织未来进一步发展的经济潜力,影响到农村公益事业的发展和新农村建设,而且为瓜分集体资产起到了极坏的示范作用,使本来就脆弱的村庄共同体受到严重侵蚀。再次,如果村干部带头参与到“四荒地”的圈占中去,不仅会进一步影响干群和党群关系,而且会削弱农村村民自治和基层民主的健康发展,村委会在乡村的堡垒作用、凝聚力日益空洞、萎缩,农村“原子化”倾向日益固化,个体农户只满足于对自身利益的关注,对集体利益事不关己高高挂起的风气日盛。最后,对“四荒地”无序圈占所依仗的是个体的经济实力和家族势力,是宗族思想和豪强意识的宣泄,是优势家族秀肌肉和检阅实力的过程。如果让这种侵占集体所有权的行为任性而为,那么,它不仅会影响到农村共同富裕目标的实现,甚至会使农村中的宗族主义、豪强家族借机上位,使农村强肉弱食的恶俗重新上演。还需要强调的是,“四荒地”无序圈占得不到有效救济,还将为农村未来土地纠纷的发生埋下了隐患,影响未来农村的稳定与和谐发展。因为,在土地财产价值的诱惑下,家族之间的势力一旦发生变化,新的豪强家族势必会对“四荒地”提出土地要求,新旧豪强家族在农村广袤的土地上将会上演一出“春秋争霸”的闹剧。总之,“四荒地”的无序圈占一旦变成现实,将会对农村经济生活、社会生活带来诸多不利影响,此风决不可长!

四、解决农村“四荒地”无序圈占的路径选择

(一)以家庭承包形式将“四荒地”确权到户

我国现行的农村土地承包经营权制度的雏形出现于20世纪70年代末,其主要标志是“小岗村”事件。1982年《全国农村工作会议纲要》正式确定了包产和包干到户的合法地位,成为土地承包经营制度初步形成的开端年,《纲要》指出:“承包制不同于合作化以前的小私有经济,而是社会主义农业经济的组织部分”,1995年3月国务院批转农业部《关于稳定和完善土地承包关系意见的通知》,对土地承包合同的严肃性、承包期限、经营权流转和农民负担及权利保护作出了明确规定,标志着我国农村土地承包制度的基本框架初步形成[4],至此,我国土地承包制度进入到正式确立期,其标志一是1998年8月修订的《土地管理法》,第一次明确规定了“土地承包经营期限30年”,二是2003年3月颁布实施的《中华人民共和国农村土地承包法》,该法的颁布实施标志着“农村土地集体所有,家庭承包经营、长期稳定承包权、鼓励合法流转”的新型土地制度正式确立。从我国农村土地承包经营权制度初步形成到该制度最终确立,重点始终围绕着农用地展开,其价值取向是解决农民的温饱问题。当前我国农民的温饱问题已基本解决[4],正朝着实现小康的目标迈进,重点要解决的问题是如何在温饱的基础上进一步提高农民的收入。

对于如何提高农民的收入,经过多年的探索人们逐步取得了共识,那就是如何挖掘农民手中的土地价值,党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》和党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,从国家最高层面对此予以了明确回应,结合2015年中共中央一号文件关于“引导农民以土地经营权入股合作社和龙头企业。鼓励工商资本发展适合企业化经营的现代种养业、农产品加工流通和农业社会化服务”的表述⑤,我们有充分的理由相信:未来的农村,谁拥有土地,谁就拥有发展的空间和致富的本钱。当前农村所上演的一幕幕圈地,则用鲜活的实例为我们的判断作了最好的注脚。

1982年前后我国农村所进行的大规模土地承包主要涉及耕地、旱地和林地,2003年《土地承包法》颁布实施后基本上只对原承包地进行了适当调整,均没有涉及“四荒地”经营权确权到户的问题,从法理的角度“四荒地”所有权的四项权能“占有、使用、收益、处分”被完整地保留在了集体手中,但在农用地以经营权(用益物权)为媒介将其与个体农户紧紧捆绑在一起,而集体变得软弱,甚至被架空的背景下,“四荒地”事实上受到集体和农户的双重抛弃,在农民眼里“四荒地”成了“准无主地”。一旦土地的市场价值显现,而集体继续其疲软,“四荒地”自然成了强势家庭的私产。为了使广大农民共享政策红利,让“四荒地”普惠于农民,在实现农村小康社会的道路上不偏离共同富裕的轨道,将“四荒地”以家庭承包形式确权到户是当下不二的选择。2015年中共中央一号文件关于“对土地等资源性资产,重点是抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作,扩大整省推进试点范围,总体上要确地到户”⑥的规定来的正是时候!

(二)加强农村基层组织建设

对“四荒地”的圈占属于何种性质,稍有一点常识的人即可作出正确判断,但对这样的行为,从笔者调查的结果来看,既没有党员干部出面反对,也没有党员干部向上反映,更有甚者一些党员干部本身就是这方面的急先锋。从这件事上可以充分说明目前农村基层党组织的涣散程度。要有效抑制当前农村“四荒地”的无序圈占,加强基层党组织建设,使其真正发挥堡垒作用,是解决这一问题的命门所在。通过加强基层党组织建设,使农村中的党员干部对村庄共同利益要有大局意识;在涉及个人利益方面要有先人后己的意识;对损公肥私、侵占集体资产和欺凌弱小要有敢于碰硬的勇气,切实做到党员就是一面旗帜。2015年中共中央一号文件就如何切实加强农村基层党建工作作出了明确规定。《文件》指出:认真贯彻落实党要管党、从严治党的要求,加强以党组织为核心的农村基层组织建设,充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用,深入整顿软弱涣散基层党组织,不断夯实党在农村基层执政的组织基础。创新和完善农村基层党组织设置,扩大组织覆盖和工作覆盖。加强乡村两级党组织班子建设,进一步选好管好用好带头人。严肃农村基层党内政治生活,加强党员日常教育管理,发挥党员先锋模范作用。严肃处理违反党规党纪的行为,坚决查处发生在农民身边的不正之风和腐败问题。严格落实党建工作责任制,全面开展市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核⑦。这些规定针砭农村当下基层组织时弊,指出了问题的实质,具有极强的指导意义。

要有效抑制当前农村“四荒地”的无序圈占,加强村民委员会建设是解决这一问题的关键。在目前农村的两级(支委和村委)权利结构中,支委会的地位有所弱化,究其原因,一是支部凝聚力不够,支部生活不正常,新鲜血液注入不够,党员结构不合理,老化严重,缺乏生气;二是缺乏新知识,新信息、能力退化撑不开局面。反观村民委员会,在村民委员会选举尚不完善的背景下,人品的道义力量无法与能力、财力和势力抗衡,一些人品不佳的人借选举之名,凭借相对出众的能力,相对雄厚的财力,相对强势的家族势力借机上位,以合法的形式攫取了村庄行政大权,由村民自治变成个人或少数几个人的自治,借手中权力实现个人私利[6]。当前农村“四荒地”被无序圈占的发生,不少村干部起了带头作用。

“村看村,户看户,群众看干部”,要制止“四荒地”的无序圈占,将“四荒地”的开发引向正常轨道,必须对村支部和村委会加强管理,对于执政党在农村的基层组织,必须改革其生成和运行机制,打破基层权力封闭运行的范式,按照2015年中共中央一号文件的要求,不仅要全面开展市县乡党委书记抓基层党建工作,而且要创设党委、行政下乡巡视的工作机制,将坚决查处发生在农民身边的不正之风和腐败问题纳入到全国反腐的大格局中来。将党在农村的基层组织建设成多为群众办实事、办好事,通过服务贴近群众、团结群众、引导群众、赢得群众的执政根基。

(三)规范引导,权力纠偏

党的十八大四中全会以专题的形式重申了依法治国的战略国策,建立健全涉农法律制度是保障农村集体和农民权利的最终选择。今年通过的中共中央一号文件第五部分“围绕做好‘三农’工作,加强农村法治建设”,用5个条文强调了要加强农村法治建设,特别指出“抓紧修改农村土地承包方面的法律,明确现有土地承包关系保持稳定并长久不变的具体实现形式,界定农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权之间的权利关系”⑧,“提高农村基层法治水平。深入开展农村法治宣传教育,增强各级领导、涉农部门和农村基层干部法治观念”⑨。当前,农村“四荒地”无序圈占现象的发生,与集体资产的占有、使用、处分、收益等缺乏相应的法律规范引导不无关系。早在十届全国人大三次会议期间,赵林中等30位全国人大代表就曾指出:随着农村改革的深入,农村集体资产管理中的深层次问题日益暴露出来,建议尽快对农村集体资产管理立法,以法律的形式明确农村集体资产的所有权、经营权,建立建立集体资产经营、处置、监督与管理制度,预防和打击侵占私分、贪污挪用等不法行为,遏制村干部“近水楼台先得月”情况的发生,使集体资产管理有章可循、有法可依,始终在法的规范引导下健康运行,促进农业经济社会全面发展[7]。

对长期濡染于传统文化氛围的广大乡村来说,对乡村的治理,仅有政治权威是不够的,还需要村规民约的规范引导。村规民约之所以能够成为乡村治理的理想模式,有以下几方面的原因:一是自秦汉以来,我国县以下基本处于自治状态,以村规民约的规范引导和乡绅权威为载体的自治源远流长,村规民约作为一种习惯法浸透到了百姓的血液之中;二是村规民约作为村民自我管理、自我教育、自我服务、自我约束的行为准则,它由村民自己自定,是村民共同意志的载体,朴实无华,通俗易懂,便于村民相约遵守;三是村规民约具有区域性,带有浓厚的地方色彩,与当地人们的生产、生活紧密相连,是一种十分接地气的行为规范,是当地百姓自治的生动体现。在市场经济的背景下,村规民约不仅要保留传统中扶危救困、邻里友爱等善良风俗,而且要吸收新时代的优秀文化,将公平、公正、诚实守法、爱党爱国爱集体、共同富裕等理念渗透到村规民约中去,借助村规民约强大的教育、规范功能来抑制“四荒地”无序圈占等侵占集体资产的行为。

对于如何抑制“四荒地”无序圈占问题,加紧立法工作和重塑村规民约是治本之举,而要治标,取得立竿见影的效果非政府的强力介入不可。甚至可以断言,就目前的态势,如果没有体制的力量自上而下直接介入,寄希望于村民自身的力量将错误的开发行为引入到正确的轨道,是不可能完成的任务。即便是今后有了相关的立法,没有来自政府的力量推动,“四荒地”无序圈占的事实也不可能得到纠正。因为,能够以公然的方式侵占集体土地,并有相应的经济实力对所圈占的土地进行适当开发,绝非普通村民。通常需要满足以下条件:一是本身是村委会主要干部。他们不仅掌握一定的管理权力,而且拥有比普通村民更多的知识和人脉,可以借村庄开发的名义获得一定资金扶持;二是强势家族。他们人多势众,经济实力比较雄厚,对当地村民有一定的威慑力。这些村民倚仗长期累积起来的软实力和硬实力对其他村民造成心理威慑,普通村民根本就不具备与之抗衡的能力和勇气,因此,在村民自治的框架内是无法解决这一问题的,只能通过政府的强力介入(如派驻工作组),广做宣传,造大声势,以当前党的群众路线教育实践活动为切入点,政府牵头组织当地民众,将“四荒地”按户头或人头承包给每户或每人,完成定分止争工作。在此基础上,将“四荒地”按三权分离:所有权归集体、承包权长期归农户、经营权由承包者自己行使或流转或折价入股,实现“四荒地”集体、承包者和实际经营者三方获利的局面。

当然,在全国上下致力于提高农民收入群策群力,将目光集中到土地上的背景下,笔者建议将“四荒地”承包到个体手中,这样做一方面可以从根本上解决“四荒地”被无序圈占的问题,另一方面通过承包合同增强农民对“四荒地”的所有权主体意识。更重要的是,可以使农民通过手中的“四荒地”在开发、流转、折价入股的选择中实现利益最大化,成为农民收入新的增长点。总之,“四荒地”确权,可以实现所有者、承包者、经营者利益均沾的局面。

注释:

①详见中共中央一号文件第二部分:围绕促进农民增收,加大惠农政策力度。

②2015年1月11日中共中央办公厅和国务院联合印发了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,这标志着农村宅基地改革制度开始实施,农民自由转让宅基地或将实现,此项改革预计2017年完成。

③关于“四荒地”的圈占,目前主要出现在城市周边经济较发达的农村地区。

④详见《人民公社60条》第2条规定。

⑤详见2015年中共中央一号文件第21条。

⑥详见2015年中共中央一号文件第22条。

⑦详见2015年中共中央一号文件第20条。

⑧详见2015年中共中央一号文件第28条。

⑨详见2015年中共中央一号文件第32条。

参考文献:

[1]贺雪峰.乡村自理的社会基础——转型期乡村社会性质研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003.63-65.

[2]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.路易·波拿巴的雾月十八日[M].北京:人民出版社,1972.23.

[3]党国印.论农村集体产权[J].中国农业观察,1998,(4):23.

[4]王景新.中国农村土地制度变迁30年:回眸与瞻望[J].现代经济探讨,2008,(6):43.

[5]马里.中国基本解决农村居民的生存和温饱问题[DB/OL] .国际在线专稿. http://gb.cri.cn/27824/2011/11/16/5005s3438031.htm/2011-11-16.

[6]王禹.我国村民自治研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[7]陶菁.“四荒地”管理中的问题与对策研究——以安微省滁州市南谯区为例[D].南京理工大学,2009.28.

(责任编辑:郭鹏)

·法学研究·The Path Selection of "Four Types of Wasteland" to Suppress the Disordered OccupationLUOQing-guo

(Pingxiang College, Jiangxi Pingxiang 337000,China)

Abstract:The disordered occupation of "Four types of wasteland" is a violation of the collective land ownership. The main bodytooccupy"Four types ofwasteland" is usuallythe rural familywith advantages. Under the background of land property rights, if the problem cannot be effectively curbed, the family with advantages is the biggest beneficiary. So the gap between the rich and poor in rural areas will be expanded, which will affect the harmony and stability in rural areas. In order to solve the problem, from the perspective of long-term, legislation should be strengthened and the village regulations should be remodeled, and the most urgent is the intervention ofthe government, todetermine the right tothe household in the formofthe contract.

Key words:four types ofwasteland; disordered occupation; the path selection; determine the right

作者简介:骆庆国,男,萍乡学院法学系教授,主要从事民商法学研究。

收稿日期:2015-03-10

文章编号:1674-828X(2015)02-0005-06

文献标识码:A

中图分类号:D922.31