论上海自贸区政府管理模式的创新

2015-12-22颜晨广上海大学上海200444

颜晨广(上海大学,上海200444)

论上海自贸区政府管理模式的创新

颜晨广

(上海大学,上海200444)

摘要:伴随着中国(上海)自由贸易实验区(以下简称“上海自贸区”)于2013年9月29日正式揭牌,承载着中国下一轮政府管理体制改革和经济对外开放全面试验的重任,上海自贸区成为政府管理模式创新的“试验田”。经过一年多的运行,上海自贸区已形成包括监管模式投资管理体制改革等方面一批可复制可推广的经验。着眼于政府管理模式的制度创新,基于目前上海自贸区改革的现状与问题,并借鉴国外政府管理的成熟发展模式和演变进程,充分结合我国的实际国情进行分析,提出上海自贸区政府管理模式创新的主要原则,并进一步提出我国政府管理模式创新的建议。

关键词:上海自贸区,政府管理模式,制度创新,体制改革

一、绪论

随着行政体制改革的逐步深入,改革直接触及深层利益关系,与其既有利益产生直接影响,改革的阻力逐步加大,在改革过程中矛盾最为突出、长期制约发展的问题使当前的行政体制改革进入了“深水区”和“攻坚期”。“再深的水我们也得趟”,李克强总理的决心代表着国家深化改革的步伐不动摇,新一轮攻坚克难的改革战役在十八大后打响。

伴随着中国(上海)自由贸易实验区(以下简称“上海自贸区”)于2013年9月29日正式揭牌,承载着中国下一轮政府管理体制改革和经济对外开放全面试验的重任,成为政府管理模式创新的“试验田”。经过一年多的运行,上海自贸区已形成包括监管模式投资管理体制改革等方面一批可复制可推广的经验,自贸区成立一年来的成绩显赫:截止到2014年9月底,新版自贸区负面清单削减40%,而对应的是区内新设企业12083家,外资企业1698家,其中近九成外企通过备案方式设立,外资新设项目同比增加10倍之多。2014年12月,上海自贸区扩区,进一步加快政府改革工作与实践,而随着广东、天津和福建三地的自贸区相继获批,依托自贸区开展政府管理创新的模式已逐步在国内形成溢出效应,负面清单等制度创新也被地方政府逐步运用到政府管理体系中,制度创新发挥成效。但另一方面,上海自贸区制度创新的进度缓、动作小被部分媒体和公众所诟病,尤其是作为自贸区四大功能板块之一的政府管理模式创新,因为改革难度大、阻力多,仍然是当前自贸区制度创新的重点和难点。基于此,本文首先探索上海自贸区政府管理模式创新实施的基本原则,并进一步提出我国政府管理模式创新的建议。

二、上海自贸区政府管理模式创新的实施原则

(一)风险可控原则

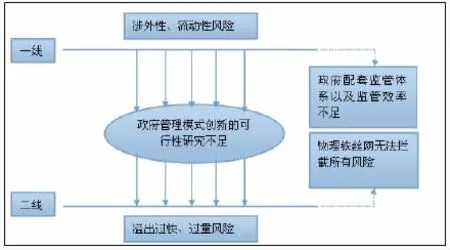

所谓有控制的政府管理模式创新,就是政府对自身改革处于一种可控的主动状态,将改革风险控制到最小。根据上文已论述过上海自贸区的四大风险点,可以概括为下图(图1)

图1 上海自贸区四大风险源

纵观历史,改革变法成少败多,改革直接导致政局不稳、改朝换代的也不在少数,其问题在于改革的风险没有正确预估和认识,也没用采取相应的策略和防控。由于政府的本质是一种公共权力,所以政府维护权力合法性是其基本使命,在改革中随着社会结构的变化,政府管理或统治基础也会随之变化,如果政府不能及时调整扩大其统治基础,就会存在巨大的风险。另一方面,政府管理改革是当局对自我现有状态的不满,其改革必定从自我解剖开始,但这种由内而外的改革势必牵动政府内部利益根基,风险是广泛存在的。

当代中国的政府管理改革,区别于改革开放初期的摸着石头过河,当年开发选择南方正是考虑到避免改革风险波及北方政治中心,通过三十年的对外开放,中国已经走出一条中国特色社会主义的市场经济之路,也顺利渡过这条改革的江河。当今的中国的环境已不是30年前,放在中国面前的不是江河而是深不见底的海洋,要渡海而过已没有石头可摸,必须深入海底,克服阻力,即突破改革深水区和攻坚期。改革开放开天辟地的设立经济特区、推动市场经济的发展,其风险在于新生产物和模式的未知与难测,风险在于从无到有;今日的风险不在于从无到有,而是从有到无,政府固有利益几十年牢牢扎根,如何让政府管理变得放权、约束、竞争,将政府利益和权限放手于民,归还市场。所以,此轮政府管理改革的风险不再是20世纪80年代改革的政治风险,更多的侧重于市场的承载能力以及政府做减法后的市场秩序问题,这些经济的风险必须通过时间上的逐步推进以及空间上的区域试点进行改革压力测试,避免全面铺开推广的风险泛滥。

(二)市场主导原则

上海自贸区最为核心的工作就是要解决政府与市场的关系,通过政府行政体制上的改革推动经济体制改革,完善中国特色社会主义市场经济制度。回顾建国以来我国的政府改革历程(如表1),我国经历了全能政府(1949-1987)到有限政府(1987-1992)再到明确市场的基础性作用(1992年-2013年)①,而如今的进一步深化改革中指出市场在资源配置中起决定性作用,这就要求政府应当主要在宏观层面强化政府管理和公共服务职能,逐步退出在微观市场上的功能与作用。历史证明:政府减少干预是提高生产力,增加收入和持续发展经济的最可靠途径,政府干预应当视为一种稀缺资源,谨慎而节约地使用。上海自贸区必须坚持以市场主导为原则,不断压缩当前政府-市场三角形中政府的成分,为市场腾出更大自由发展的空间,在压缩政府干预市场行为的同时还须做实、做硬政府管理之基,为市场经济的发展提供基础性保障工作。当前中国改革之路不容回头,而上海自贸区作为这一改革风口浪尖的先行者,必须牢固树立以市场导向为政府管理模式改革的基本原则,才能达到中央此轮改革的期望。

表1 我国政府改革历程中的政府与市场关系

(三)崇尚法治原则

传统法学理论中的“法治”相对于“人治”,是以法律作为治国理政之基而排除人为因素干扰的一种国家方略或社会调控方法。从定义中可以看出法治具有两个部分:突出法律地位和排除人为因素,而我国的法治思想更多强调对立法、执法、司法等方面②,忽略、排除和限制人的行为,这就会导致虽然突出了法律地位,但不能排除法律为个人统治服务的可能性。在这一点上,民主是保障法治的关键和灵魂,而正确对待公权与私权的大小、地位和边界就是民主的体现。

上海自贸区创设的“负面清单”管理制度之所以成功,就在于其背后“法无禁止皆可为”的法律属性,对应的“权利清单”则体现“法无授权不可为”的公法属性(如表2)。上海自贸区应当在负面清单管理中获得有益经验,厘清公权与私权的关系和边界,让“凯撒的归凯撒,上帝的归上帝”,并继续深挖法治建设中公权与私权关系处理的问题,将法治精神上升到更高的程度,推动我国社会民主和行政改革事业的发展。同样的,对于实际层面的依法行政、司法改革等也必须严格按照法治理念拓展政府管理。

表2 法治环境下公权与私权的关系

(四)服务为先原则

党的十八大提出要“积极打造服务型政府”,对于上海自贸区政府管理模式的创新就必须充分关注和打造一个“民为本、社会为本”的服务政府,改变原有政府掌舵的管理形态。遵循服务为先原则,能延伸出服务型政府管理模式多个原则,包括政府公开透明原则、行政高效原则、便民服务原则和社会治理原则等(如图2),将政府从审批型转变为服务型,从高成本型转变为高效型,体现政府执政为民,促进社会与经济协调发展的要求。公开透明原则要求政府管理和运行必须在“阳光之下”接受社会监督,同时提供可靠、有效的政务信息和国家政策,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开;行政效率原则体现在两方面,一方面政府管理组织结构进行不断优化,精简管理部门设置,运用科学绩效管理提升服务效率,例如上海自贸区管委会精简机构,由原综合保税区的“9(内设机构)+3(片区管委会)”合并为“7+3”,上海自贸区扩区后变为“3+5”,内设机构不断重组优化③。行政效率原则还表现在政府实际履职过程中的速度与质量,例如上海自贸区简化通关手续、缩短工商营业执照的办理时间④等;便民服务原则在价值层面上体现我国“以人为本”的治国思想以及我党“为人民群众服务”的光荣使命,从法律层面上看是对政府行政行为提出的要求,是服务为先大原则的直接体现;社会治理原则是转变原有社会管理的管制型政府下的社会运行形态,通过引入市场参与、加强社会群众自治实现社会良治的过程。社会治理能有效支撑政府管理,依托包括各种社会组织和经济组织的力量,形成多中心协同的治理模式,缓解政府减弱对市场控制下的管理和法律真空,在政府渐退的过程中维持良好的市场秩序。虽然自贸区目前涉及社会治理方面不多,但随着自贸区扩区以及自贸区改革的推进,国家层面提出的完善社会治理的要求必定要成为上海自贸区改革的一项基本原则。

图2 服务型政府管理原则

(五)改革为本原则

上海自贸区自筹建以来就是“要改革,而非要政策”,李克强总理也肯定了上海自贸区是“改革高地”而非“政策洼地”⑤。上海自贸区当继续秉承改革为本的原则,通过改革改变中国经济新常态。面对当前国内外经济局势,中国需要的不是政策提振经济,而是彻底的转变经济结构和市场经济运行模式,像金融危机后的四万亿救市计划这样的政策性扶持与中国减少政府干预、激发市场活力的方向是背道而驰的。同样的,上海在建立自贸区之初就提到要采用区内较优惠的税收政策(包括企业所得税、关税和出口退税等政策),吸引企业落户自贸区,甚至是发展成为像香港、新加坡这样的自由港和免税天堂。这种政策优惠虽然对地方可能产生积极效应,但政策具有空间和时间效力,这样的优惠政策不可能在全国推广,也不可能长期推广,而对于制度创新的改革是一种不可逆的推动,促使我国经济社会健康发展。

三、上海自贸区政府管理模式创新的建议

(一)构建上海自贸区法治保障,完善中央和地方立法

1.制定和完善自贸区基本法

国际上“先立法后设区”成为普遍惯例,而上海自贸区在制度创新上需对接国际规则,在立法上就与国际实践相悖。由于缺乏像国外自贸区的法治理念,现有立法中的政府管理模式创新就不可避免的缺少立法合法性、权威性和稳定性,监管机构基于目前国内法律与自贸区开放措施会出现矛盾的情况,许多体制改革涉及中央事权。同时由于缺少司法程序等保障程序,自贸区制度创新就缺少法治保障,影响制度创新的实践与推广,成为上海自贸区发展的瓶颈。

上海自贸区目前视《自贸区条例》为“基本法”⑥,但上海自贸区作为国家战略却只以地方立法作为指导,立法层次未免不高,当《自贸区条例》以及依据条例设定的地方性规章与原有国务院行政法规和部门规章相比,层级效力没有优势。笔者从宏观角度建议,通过全国人大制定《中华人民共和国自贸区法》作为全国自贸区的基本法,根据“新法优于旧法,特别法优于一般法”的原则使这一法律的效力达到最高,使自贸区制度创新前路无阻。

2.实施自贸区授权立法

授权立法是国家立法机关授权国家机关依据立法机关权限进行立法活动,在世界各国较为普遍,即使讲究行政和立法泾渭分明的美国也经常出现这种授权立法。目前上海自贸区唯独的“外资三法暂调”即属此种立法形式,但这种立法模式通常审议时间较长,法律地位也不牢固。上文建议的自贸区基本法的制定必然需要时日,在目前的过渡阶段,上海的改革会与现有法律有所冲突,政府管理模式创新必然要突破现有法律条框,受《立法法》第8条事项所限,无法对制度创新进行真正的顶层设计和基层推动。从国外经验看,可以借鉴美国在基本法中单列授权立法条款,即法条授权的模式作为解决途径。从国内操作看,全国人大在改革开放初期有过高频率以专门的决定或决议推动特区立法,而当前上海自贸区的战略地位不亚于当年的南方经济特区,实施授权立法完全可行。

(二)明确政府权责界限,推进政府清单式管理模式

政府清单式管理模式是本轮体制改革的一大亮点,即通过“负面清单”、“权力清单”和“责任清单”推动进一步简政放权。

1.继续探索和完善“负面清单”管理制度

“负面清单”管理制度是上海自贸区制度创新的最大亮点,一方面对接了国际规则,同时也迎合了国内简政放权的需求,可谓是一箭双雕。负面清单虽然在国内是个“新词”,但在北美自贸区和东南亚国家中普遍运用,据统计至少有77个国家实施外资准入的负面清单,菲律宾早在20年前就开始使用负面清单,其中经九轮修订⑦,极大减少了外资投资准入风险和成本。上海自贸区可以仿照菲律宾设置“登记备案后要求”,即登记准入外资企业仍然要遵守不同行业主管政府部门的监管要求,相应的需提高透明度和规范性。值得注意的是,无论是外资准入上还是事中事后监管上,我国此轮改革特别重视国家安全审查和信息联网整合问题,这是放开一线后严守二线的具体表现。总之,上海自贸区的负面清单制度需不断完善,以适应国家对外开放的需求,积极应对国际标准。

2.加快制定“权力清单”约束机制

2014年政府报告“有权不可任性”成为一大热词,遏制权力的“任性”就要通过制度化手段加以约束。“权力清单”与“负面清单”是政府公权与私权的制度化表现,也是法治国家尊重和保护私权的体现。当前,必须加快厘清公权与私权的关系,明确权力的边界和政府的职能。政府并不是社会管理者,他们并不能肆意代替公民做出决策和执行决策,而应当以一种更加积极的服务角色出现,公民才是社会治理的核心与决定力量。目前上海自贸区权力清单仍然在制定过程中,借鉴国内已有权力清单,应当力求以下三点:首先,权力清单要努力做减法。国务院各部门2013年和2014年分别取消和下放了行政审批事项416项和246项,而自贸区作为改革的推动者应当进一步从自身改革出发,国退民进,简政放权。其次,权力清单公开透明化,让权力在阳光之下接受监督,杜绝政府寻租空间,规范行政行为。

3.创设“责任清单”明确政府职能

“责任清单”与“权力清单”虽然都针对政府一方主体,但责任清单强调政府应为之义,突出政府主动作为的必要性以及不当作为的惩戒性,体现了“有法必依,执法必严”的法治精神。事实上,笔者认为责任清单相比另两张清单来说更为难得,是对政府管理模式的自我修正和改革。如果“负面清单”是放权,“权力清单”是确权,而“责任清单”不是“权”的问题而是“责”的问题,是以清单化、明确化的要求倒逼政府作为,对政府管理提出新的要求。

(三)健全事中事后监管体系,法律监管重心逐步后移

上海自贸区的政府管理模式转变,实质是政府做减法,市场做加法,但市场干预的减少就会带来市场秩序的风险。在中国不乏这样的例子,尤以食品安全、环境保护为重灾区,问题多是政府监管不力,而目前自贸区又要进一步放权,事中事后的监管难度必然上升。所以,上海自贸区必须切实构建事中事后监管体系,才能有效遏制简政放权下的市场稳定与风险可控。

1.建立上海自贸区诚信管理和评级机制

自贸区市场稳定有赖于企业自律和自治,通过诚信管理和评价机制是放下审批抓手后的关键。目前上海自贸区应当加快建设诚信平台,并早日在全国普及运用。首先,笔者建议在自贸区内专设企业诚信管理协会,让企业实现互相监督、诚信自律,政府逐步退出管理一线,让协会成为牵起政府与企业的桥梁。然后,要加快建立自贸区诚信管理共享平台,自贸区管委会与诚信协会共同组成诚信管理机构,由协会管理共享平台揭露区内违规失信企业,起到警示和规范作用。第三要明确诚信制度,对诚信口径和标准进行定量化和规则化,并依此为区内企业打分评级,对失信企业进行直接或间接的处罚,甚至撤销经营执照。

2.逐步建立完善综合监管运行机制

为了推进贸易便利化的同时,进一步加强产品质量安全风险管理,上海自贸区已筹建全国首个国家级“进出口工业产品风险信息监测分中心”,获批建立产品质量安全约谈机制、检验监管闭环处置制度、企业年度报告公示制度等政府管理模式创新。笔者建议在监管运行机制建立的同时,加快相关立法工作,2014年10月开始执行的《企业信息公示暂行条例》就是自贸区配套监管的成功复制推广以及立法落根,而国家安全和反垄断审查制度也必须加快立法,防止两种审查制度滥用。

3.引入非政府力量协同自贸区中后期行政监管

自贸区推行的管理模式改革,要求加强事中事后监管,而监管重心后移导致行政监管力量大幅上升。因此,仅依靠政府的力量略显单薄,需要更充分利用市场和其他社会组织、行业协会,甚至群众力量协同管理,将技术要求较高的监管责任外包于企业,将行业协会作为企业自律的抓手,将企业、群众举报监督作为市场经济全面同治共治的基础,运用奖惩机制激励非政府力量加入到政府监管中,使政府做小,市场做大。目前上海自贸区已开展了有益尝试,与上海现代服务业联合会、普华永道等中介机构在行业监管和第三方评估方面达成意向,下一步应当对第三方机构协管成效进行科学评估,并对比引入前后的进展情况得到制度创新的成果,再根据现状设定后续的制度保障措施,使多方参与的综合监管循序渐进,不断深化。

(四)优化政府结构,提升上海自贸区法律地位

1.建立国务院议事协调机构或临时机构

正如上文提到自贸区管委会级别与执行力的问题,这种管理体系可以被称作“代管型”,我国原有海关特殊监管权亦属于此类。但纵观全球,自贸区政府管理体制更多的是“专管制”,在国家层面设有专门从事自贸区事务管理的机构并指导地方自贸区运行,对全国自贸区进行宏观调控和政策研究,同时也是对自贸区实行协调与监管的最高行政机关,例如美国对外贸易管理委员会作为自贸区管理机构。笔者建议参考韩国马山、巴拿马科隆等自贸区,在国务院设立“中国自贸区管理办公室(委员会)”,由国务院总理或秘书长担任主任,商务部、交通部、税务总局、海关总署、中国人民银行等部门首长担任改革分管领导,负责审批、协调和管理国内各自贸区,并对自贸区内的制度创新与改革内容进行审查并进而会同国务院部委进行商讨决策,推进立法和制度落地。“中国自贸区管理办公室(委员会)”为议事机关,平日里设置常设机关处理一般日常事务。

2.建立网络化政府管理组织体系

当前,上海自贸区政府管理是一个有效治理的过程,在这个过程中需要协调政府、企业、非盈利组织、公民等多方利益并追求协同合作以创造公共价值。笔者提出网络化政府管理组织体系就是打破政府管理部门壁垒,赋予政府和非政府部门间的伙伴关系,建立政府监管、企业自律、市场自我监督、社会力量参与监管的联合监管制度。

3.实现政府组织扁平化

上海自贸区实际就是一个拥有基本政府职能的近似完整的政府,在整个组织机构设置上也存在机构设置影响效率的问题。本文建议采用扁平化组织结构,在横向上以大部制改革为思路推进职能合并整合,在纵向上建议减少政府层级,打破条块分割,提升政府管理效率。目前上海自贸区管委会精简到综合协调局、政策研究局和对外联络局三部门就是扁平化组织的体现。

通过以上四点建议,结合当前上海自贸区“3+5”的机构设置,笔者构思在现有自贸区组织结构基础上建立一个以国务院层面的“中国自贸区管理办公室(委员会)”,提升“改革研究领导小组”与自贸区管委会平级,在自贸区原有三个管理局管理的同时引入非营利机构和盈利机构,实现多元治理。同时,保留现有五大片区管理分局,并对片区管理分局组织结构进行扁平化、多元化、效率化调整,具体如下图所示(图3):

图3 上海自贸区整体组织结构和管理体系图

(五)打造服务型政府,提升自贸区行政服务水平

1.明确政府公共服务提供者地位

政府管理模式的嬗变,意味着政府职能内涵和外延的重新界定。各国政府治理模式的转变,无非是就如何处理政府与企业、政府与公民作用的边界而达成某种程度的一致。首先要注重上海自贸区公共服务体系和服务模式的构建,切实解决区内企业和个人的需求。上海自贸区管委会应自觉收缩权力,通过立法手段明确权力边界和运行机制。同时,在思想上要重视和接受社会组织,赋予社会组织自由的空间承接公共服务,并不断完善社会组织的人员培训和考核机制,形成政府-社会共同构建的社会治理模型。

2.注重公共服务质量

上海自贸区管委会可推行政府部门质量管理,推动政府部门通过ISO9000质量管理体系认证,促进规范化管理,实施行政事务再造流程,规范运行程序,从而实现管理高效化、规范化和标准化,全面提高公共服务质量。同时,在政府管理过程中,对于法律咨询、资产评估、环境评价等专业领域引入市场机制购买服务,提高政府管理的效率。

3.形成公开透明的政府信息服务平台

自贸区目前已经在政府程序简化、环节压缩、公开透明等改革上取得成绩,但从制度基础和科技运用方面看,现有改革仍然存在诸多能够深入推进之处。从未来行政审批制度改革的方向看,要形成公开透明的运作模式,就要利用好信息技术条件下的网络平台,抓住大数据、云服务等信息技术的发展潮流,通过网络平台和数据集中,形成服务集中、处理迅疾、反馈及时的政府管理模式。通过互联网互动性高、透明度强、信息传递快等特点加以明晰而严格的制度体系,那么就能构建一个公正、公平、透明的政府管理体系,形成权力受到约束、服务比较周到、企业相对自由的政府运作模式,为自贸区内政府职能转变打下良好的基础。

上海自贸区肩负着我国新时期政府职能转变,积极探索管理模式创新,加快服务型政府构建的重任,其政府管理模式的创新就必须符合国家对此轮体制改革的实际需求。本文提出风险可控、市场主导、崇尚法治、服务为先、改革为本等基本原则为指导进行制度选择,是当前进一步深化自贸区政府管理能力的基础。在上述改革原则基础上,本文结合国内实际与国外经验,从完善自贸区立法、探索清单式管理、加强事中事后监管、调整自贸区组织结构、构建服务型政府等五个方面提出建议。

注释:

①1978年我国改革开放使政府统治的模式转变为政府干预模式,笔者将其作为我国有限政府的起始年份;1992年中共十四大提出“市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”,并在十四届三中全会将表述修正为“市场在国家调控下发挥基础性作用”。

②2014年10月28日,中共十八届四次会议发布《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,《决定》主要围绕法治体系、宪法实施、执法、司法等领域展开。

③《上海自贸区扩区即将挂牌新管理框架已基本敲定》,2015年03月19日,http://sh.sina.com.cn/ news/economy/2015-03-19/detail-iavxeafs1898151. shtml,新设自贸区管委会,计划下设8个内部机构,其中包括5个片区管理局,分别是陆家嘴、世博、金桥、张江片区管理局,以及保税区管理局。另三个分别是综合协调局、政策研究局和对外联络局。

④通关简化手续主要如“先入关再申报”等,工商手续例如自贸区“并联办事系统”4个工作日同步办理备案证明、营业执照、企业代码和税务登记。

⑤2014年9月10日,夏季达沃斯论坛开幕式国务院总理李克强开幕式致辞。

⑥上海市人大常委会法制工作委员会主任丁伟指出:“《自贸区条例》作为自贸区的基本法,堪称上海地方立法史上最具影响的第一法”,《丁伟:自贸区“基本法”的难点与看点》,载《上海证券报》,2014年05月16日。

⑦参见Doing Business in Philippines: Foreign Investing in the Philippines. At http://www.boi.gov.ph/pdf/pri -mer.pdf.,其中第九轮修订于2012年10月。

参考文献:

[1]陈干全.公共服务民营化及其政府管理研究[M].合肥:安徽大学出版社,2008.48-53.

[2]汤蕴懿.政府职能转型:从政府管理到公共服务[M].上海:上海人民出版社, 2013.15-17.

[3]肖林.国家实验:中国(上海)自由贸易实验区制度设计[M].上海:复旦大学出版社, 2013.106-109.

[4]沈开艳.中国(上海)自由贸易实验区建设:理论分析与实践探索[M].上海:上海社会科学院出版社, 2014. 22-25.

[5]周汉民.上海自贸区解读[M].上海:复旦大学出版社, 2014.21-28.

[6]俞北华.2014年上海市国民经济和社会发展报告[M].上海:上海社会科学院出版社,2014.33-39.

[7]方伟.论公共服务型政府对经济社会发展的作用[J].天津法学, 2010,(2): 105-106.

[8]张锐昕,董丽.政府全面质量管理的缺陷及其纠正[J].社会科学战线, 2013,(11): 244.

[9]王中美.“负面清单”转型经验的国际比较及对中国的借鉴意义[J].国际经贸探索2014,(09): 17.

[10]于水,查荣林,帖明.元治理视域下政府治道逻辑与治理能力提升[J].(国际经贸探学)江苏社会科学, 2014,(4): 43.

[11]何力.南美沿海型和内陆型自贸区实践与我国自贸区建设[J].国际商务研究, 2014,(2): 26.

(责任编辑:郭鹏)

·学术热点·Research on the Innovation of Government Management Mode in China(Shanghai)Pilot Free Trade ZoneYANChen-guang

(Shanghai University, Shanghai 200444,China)

Abstract:With China(Shanghai)Pilot Free Trade Zone(Abbreviation: CSPFTZ)was launched on Sept 29th, 2013, CSPFTZ, bearing the responsibility of China's next round of government management system reform and the comprehensive test of the economic opening, becomes "the experimental field" of the government management innovation. After a year's running, CSPFTZ has formed a number of replicable and propgable experience includingaspects ofinvestment management systemand supervision model. The author focuses on the innovation of government management mode on the basis of present situation and problems of reform and proposes the main principle and recommendations on the innovation of the governmental management in accordance with domestic actual conditions by learning from the mature development model and the evolution process ofthe foreign government.

Key words:china(shanghai)pilot free trade zone; government management mode; institutional innovation; systemreform

作者简介:颜晨广,男,上海大学2012级法律硕士研究生,主要从事政府法治研究。

收稿日期:2015-04-06

文章编号:1674-828X(2015)02-0035-07

文献标识码:A

中图分类号:D922.1