社会保障支出与城乡收入差距实证研究

2015-12-17刘婷娜和军

刘婷娜, 和军

(1. 中国人民大学商学院,北京 100872;2. 辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036)

一、引言

国际经验表明,社会保障对缩小收入分配差距具有显著作用,是国家调节收入差距的最重要的手段。一项针对42个国家和地区的研究表明,经过社会保障调节之后,有17个经济体的居民可支配收入的基尼系数下降了35%以上,基本都降到0.3以下,这种情况主要发生在一些西欧和北欧国家;有10个经济体的基尼系数消减了15%至35%,基尼系数基本控制在0.4以下;有15个经济体的基尼系数下降不足15%,这些国家主要分布在拉美。[1]在中国,2009—2011年的社会保障支出分为7606.68亿元、9130.62亿元和11109.4亿元,增长率分别为11.79%、20.03%和21.67%。然而,伴随着社会保障支出的不断增加,基尼系数却仍然居高不下。2012年底,西南财经大学中国家庭金融调查在京发布的报告显示,2010年中国家庭的基尼系数为0.61,大大高于0.44的全球平均水平。2013年国家统计局局长马建堂公布了过去十年中国的基尼系数,2012年为0.474;尽管此数据一经公布便引发争议,但至少反映了社会收入差距仍旧较大的事实。

截至2010年底,我国城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险的参保人数与2009年相比分别增长了9.16%、8.20%、5.19%、8.49%和13.42%,参保人数增长较快。然而,在农村社会保障服务严重滞后于农村居民的需要,不仅社保、医保普及面小、额度低,而且社会保障体系中残疾人福利、妇女福利、儿童福利还未真正起步。以养老保险为例,2011年我国城镇居民养老保险覆盖率为38.4%,而农村居民覆盖率仅有15.3%,城镇养老保险覆盖率约为农村养老保险覆盖率的2.5倍,[2]比例严重失衡。同时,企业养老金平均值只有事业单位的一半,公务员退休的平均待遇是事业单位的一倍,这被称为“双轨制”或“三轨制”。[3]不仅如此,我国社会保障制度在其发展过程中带有浓厚的“二元性”:2000年我国社会保障总支出为1517.57亿元,城市居民享有度是农村居民的18.3倍;2005年社会保障共支出3698.86亿元,城市居民享有度是农村居民的18.0倍;2010年社会保障总支出为9130.62亿元,城市居民享有度是农村居民的11.2倍。虽然随社会保障支出总额的增加,我国城乡居民享有度的差距在逐渐缩小,但仍然存在着明显的分配不均,城市居民社会保障享有度仍在农村居民的10倍以上。另外,2000年、2005年和2010年,我国城乡居民除去社会保障收入后的人均收入比分别为2.23、2.52、2.56,加入社会保障后的人均收入比变为2.79、3.22、3.23,[2]社会保障反而使城乡居民人均收入差距扩大了。

我国社会保障制度的“二元性”和“多轨制”使其社会稳定器的职能屡遭质疑。相关研究也认为,由于我国当前社会保障制度不完善,因而社会保障不仅没有起到缩小贫富差距的作用,反而使贫富差距扩大了,起着“反调节”的作用。[3]而城乡收入差距的缩小主要依赖于我国的城镇化进程。[5]

目前,以二元经济为视角,探讨社会保障对城乡居民收入差距影响的实证研究非常少。曾国安和胡晶晶较早探讨了城市偏向的社会保障制度最终导致城乡居民收入差距的扩大。[6]胡宝娣等利用中国1978—2008年的时间序列数据和协整估计方法,发现社会保障支出、城镇化水平和经济增长率均是城乡居民收入差距的主要影响因素。[7]徐倩、李放利用1998—2010年的省级面板数据,通过动态系统广义矩估计的方法行进计量检验,发现人均财政社会保障支出、社会保障占财政支出的比例与我国的城乡差距之间均存在着显著的正相关关系。[8]

二、理论模型

基尼系数是国际上衡量收入差距的常用指标。其计算方法是,按不同收入水平将样本数据分为K组,在每组中收入按非递减顺序排列,y1≤y2≤…≤yn。因此,基尼系数不仅可以衡量组内收入差距情况,而且可以衡量组间收入不平等程度。其表达式如下:

本文主要着眼于二元经济即城乡收入差距,主要衡量组间收入差距情况,此时K=2,组数过小会使基尼系数对城乡收入差距的衡量结果偏差较大。因此本文选取Siber根据基尼系数改良的更准确的反映城乡收入差距的衡量指标G。其表达式如下:[4]

其中,G表示城乡收入水平的不平等程度,α表示农村人口占总人口的比重(0≤α≤1),β为城乡人口的平均收入之比(β≥1)。

本文为了研究社会保障制度对城乡收入差距的影响,将城乡人均收入分为两部分:

其中,Ii'为城乡居民获得的人均转移支付收入,用来衡量城乡居民获得的社会保障程度。I*i为城乡居民获得的除转移支付收入以外的全部人均收入。用I1表示城镇居民人均收入,I2表示农村居民人均收入得出:

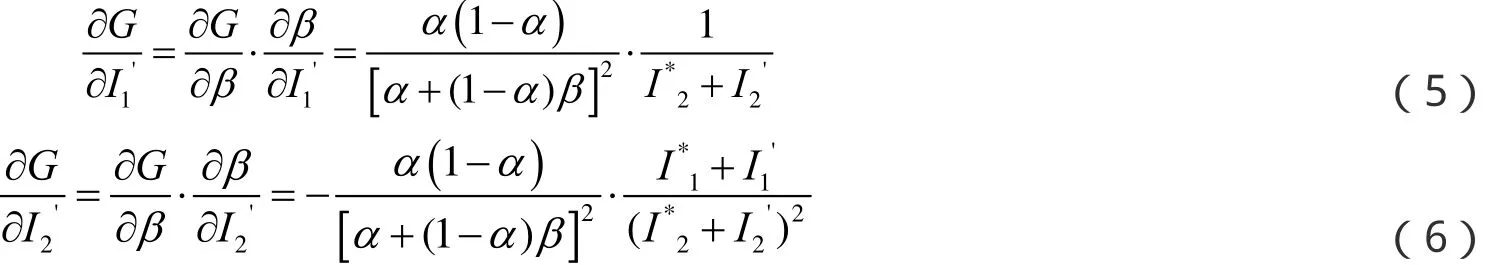

将式(4)带入式(2),并对I1',I2'求导得:

由式(5)和式(6)可得,G/∂I1'>0恒成立,∂G /∂I2'<0恒成立,即城镇居民人均社会保障程度与城乡收入差距正相关,农村居民人均社会保障程度与城乡收入差距负相关。也就是说,提高城镇人口的社会保障程度反而会加大城乡贫富差距,而提高农村人口的社会保障程度则有利缩小城乡贫富差距。

三、实证分析

(一)实证模型

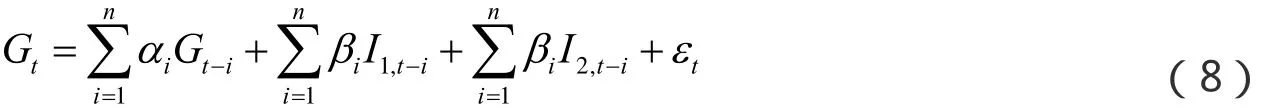

利用1994—2010年的统计数据建立向量自回归(VAR)模型研究我国现行社会保障与城乡收入差距间的动态关系。具体模型如下:

根据VAR模型,选取变量G(城乡收入不平等程度),I1(城镇居民人均转移支付收入,即城镇居民社会保障水平),I2(农村居民人均转移支付收入,即农村居民社会保障水平),建立计量模型:

其中,I1、I2分别用来衡量城镇居民和农村居民的社会保障程度,其数据来源于国家统计据网站,由各年统计年鉴汇总而得,并依照式(2)的计算方法得出G,衡量城乡收入差距水平。式中,εt表示系统模型的随机扰动项,i为最优滞后期。

为减小多重共线问题对计量结果的干扰,将等式两边取对数,对原模型作以改动,但并不影响计量含义。得最终模型如下:

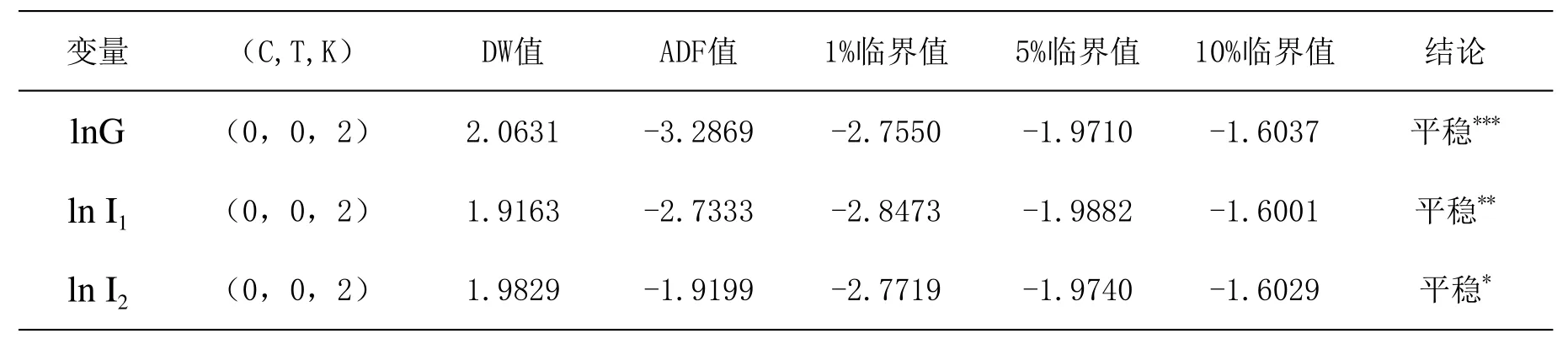

(二)单位根及协整检验

采用Eviews6统计软件进行回归分析,检验时间序列平稳性,结果如下所示。

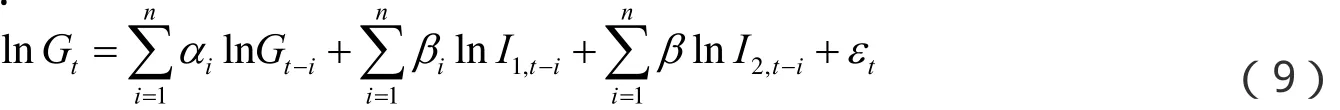

1. 单位根检验

选用ADF的方法进行单位根检验,结果发现,原序列及其一阶差分序列都是非平稳的,但经二阶差分后,lnG、ln I1、ln I2均在10%的显著水平内达到平稳。其中lnG、ln I分别在1%和5%的显著水平下达到平稳(见表1)。

表1 单位根检验结果

2.协整检验

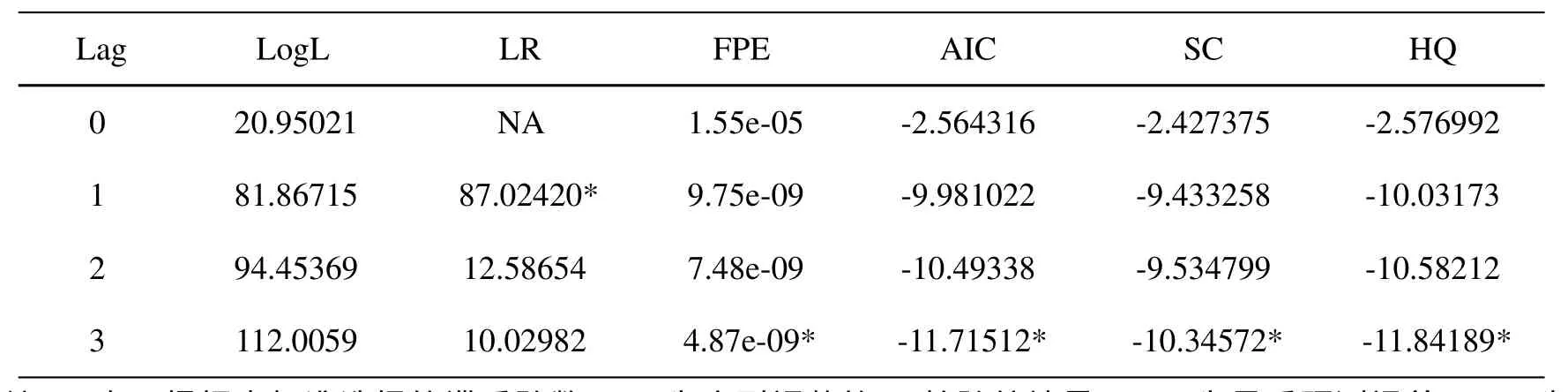

选择基于VAR模型的Johansen进行协整关系检验,选取LR、FPE、AIC、SC、HQ五种检验标准,最终确定最优滞后阶数为3(见表2)。协整方程的结果显示,城镇居民社会保障支出与城乡收入差距在长期内呈正相关关系,相关系数为1.88。相反,农村居民社会保障支出与城乡收入差距在长期内呈负相关关系,相关系数为2.41,即加大农村居民社会保障支出有利于缩小城乡收入差距。并且,在长期内增加农村居民社会保障支出对城乡收入差距的负效应要大于增加城镇社会保障支出对城乡收入差距的正效应。

表2 VAR最优滞后阶数

(三)VAR模型的建立

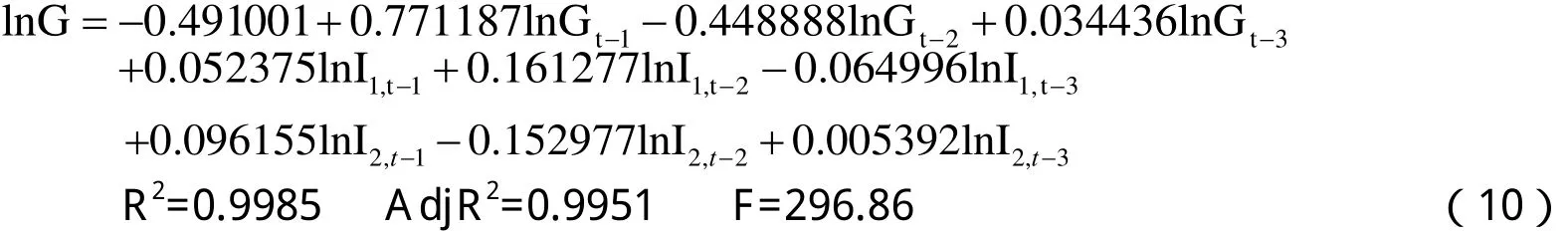

通过对变量进行Johansen协整检验得知变量间存在长期均衡关系,但无法确定个变量的短期变动关系。因此选择最优滞后期为3建立VAR模型如下:

结果表明,在短期内城乡收入差距滞后项对其本身(lnG)影响最为显著。与城乡居民社会保障水平相比,当期的收入差距受前期收入差距影响最大,相关系数达到0.77。说明滞后期的城乡收入差距会加重当期的差距,产生一种收入差距累积效应。

模型还显示,城镇居民社会保障程度与城乡收入差距之间的短期动态变化与长期稳定趋势并不完全一致,存在短期波动现象。在长期内,城镇居民社会保障程度的增加会导致城乡收入差距加大。在短期内,其滞后一期与滞后二期对城乡收入差距的影响与其长期稳定效应一致,但其滞后三期显示在10%的显著水平下,城镇社会保障水平与城乡收入差距呈现微弱的负相关。

此外,农村居民社会保障程度在短期内对城乡收入差距的影响则十分不稳定,只有其滞后二期与长期趋势一致。

(四)脉冲影响分析与格兰杰因果检验

长期来看,城镇居民的社会保障程度与城乡收入差距正向相关,农村居民的社保程度与城乡收入差距负向相关。但在短期内城乡居民社会保障程度对城乡收入差距的影响存在不规则的波动。脉冲响应函数描述VAR模型随机扰动项一单位标准差对其他内生变量当前和未来取值的影响,用来研究变量间的相互影响。

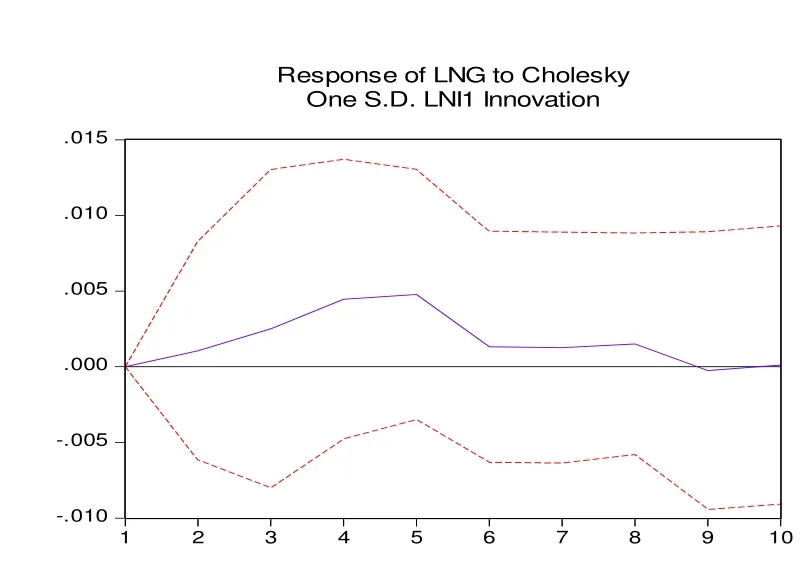

图1 城镇社会保障支出对收入差距的影响

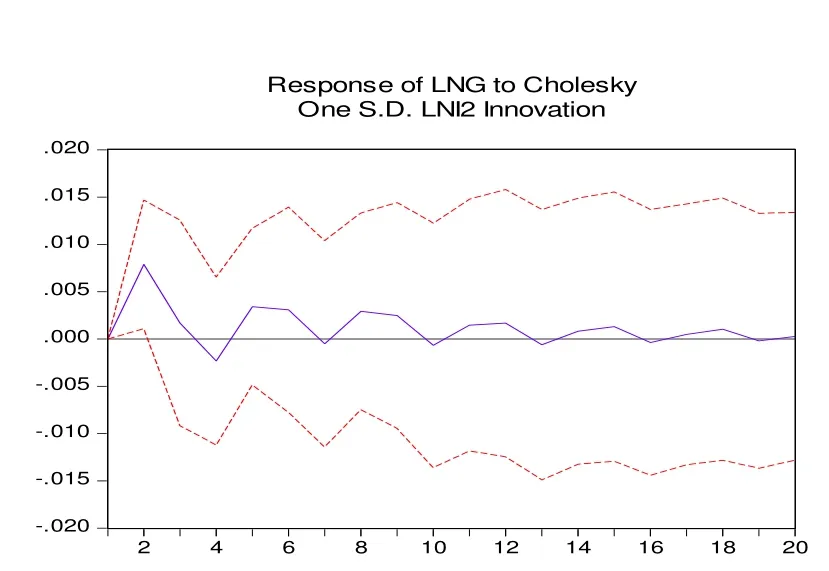

图2 农村社会保障程度对收入差距的影响

图中横轴表示一单位标准差各变量对城乡收入差距冲击的滞后期数,纵轴表示城乡收入差距的变动,实线部分为脉冲影响函数,两条虚线部分表示标准差偏离带。

如图1所示,城镇居民社会保障程度对城乡收入差距有着不稳定的正向冲击效应,这种正效应在第五期时达到顶峰,到第六期有所下降并趋于稳定,直到第九期后趋于收敛。这表明城镇居民社会保障支出的增加会在之后的9年内引起我国城乡收入差距同向变动,即加大城乡收入差距,但长期影响减弱。

通过农村居民社会保障程度对城乡收入差距20年滞后期的脉冲函数可以看出,农村居民社会保障程度对城乡收入差距有着周期性的冲击效应,平均每3年为一个冲击周期,平均每1.5年达到一个正向峰值,之后由正向效应转为负向效应,平均每3年达到一个负向峰值,这种周期性影响将长期存在,但其冲击效应会趋于收敛(见图2)。这表明国家每增加一次农村居民社会保障支出,大约在一年半以后城乡收入差距才会有明显的缩减。之所以会出现这种周期性的影响,我们认为这与我国农村社会保障政策的时滞性有关。很多针对于农村居民的社会保障政策,如残疾人福利、妇女福利、儿童福利等迟迟得不到落实,政策效果可能要延迟1.5年左右。而在此期间,当期的城乡收入差距受前一期收入差距的影响较大,仍会保持增加状态。但就长期而言,随着农村社会保障支出的不断加大,城乡收入差距的不断缩减,农村社会保障支出对城乡收入差距的影响会逐渐减弱。

格兰杰因果检验检验指变量间的先后顺序,是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期状况。检验结果为:城乡收入差距和农村居民社会保障支出之间存在着联动效应,二者间的变动相互影响,前一期的农村社会保障支出会影响当期的收入差距,反之亦然。前一期的城镇居民社会保障支出的变动会影响当期农村居民的社会保障支出,而非相反。

四、结论

第一,农村居民社会保障程度对城乡收入差距在短期内有周期性的影响,以1.5年为周期加剧城乡收入差距,以3年为周期减小这种差距,并且二者间具有联动效应。这种周期性的影响会在较长期内存在,但影响效果逐渐减弱。这一创新性结论很好地弥补了前人的研究,但其成因仍有待进一步探讨。我们认为,上述影响与农村社会保障政策的时滞性息息相关。因此,应采取措施提高农村居民社会保障工作效率,缩短社会保障政策实施时滞,有效降低城乡收入差距。

第二,城镇居民社会保障程度对城乡收入差距一直存在正向冲击,即增加城镇居民的社会保障支出会加大城乡收入差距,但这种正效应会随时间的推移而减少,二者间不存在累积效应,即前一期的城镇居民社会保障支出不会对当期的城乡收入差距造成影响,反之亦然。因此,应逐步减小城乡居民社会保障支出差距,实现社会保障降低城乡收入差距的基本功能。

第三,城镇居民社会保障程度与农村居民社会保障程度之间存在着单向联动效应。农村居民社会保障支出在一定程度上要取决于前一期的城镇居民社会保障支出,这也在一定程度上反映了我国当前社会保障制度二元性、优先城镇居民的特点。为此,应逐步将农村居民特别是农村困难居民群体的社会保障置于优先位置,加强救助类社会保障项目建设,完善底线保障,在降低农村内部基尼系数的基础上,进一步降低城乡收入差距。

[1] 薛进军.经济增长与收入分配[M].北京:社科文献出版社,2012:165.

[2] 国家统计局.中国统计年鉴(2011)[M].北京:中国统计出版社,2012:208.

[3] 唐钧.社会保障会缩小贫富差距吗[J].中国社会保障,2010(5):26.

[4] Silber,J.Factor Components,Population Subgroups,and the Computation of the Gini Index of Inequality [J].Reviews of Economic and Statistics ,1989,71(1):107-115.

[5] 陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58.

[6] 曾国安,胡晶晶.论中国城市偏向的社会保障制度与城乡居民收入差距[J].湖北经济学院学报,2008(1):9-15.

[7] 胡宝娣,刘伟,刘新.社会保障支出对城乡居民收入差距影响的实证分析[J].江西财经大学学报,2011(2):49-54.

[8] 徐倩,李放.财政社会保障支出与中国城乡收入差距[J].上海经济研究,2012(11):81-88.