新中国以来广西民族题材人物画发展概况

2015-12-16李永强

[内容摘要]新中国以来广西民族题材人物画得到了长足的发展,也涌现出了不少著名的画家与优秀的作品。这些少数民族题材人物画作品在每一个时期都呈现出不同的艺术特点,体现出广西少数民族的民风民俗,极大地丰富了广西中国画创作的内容,推动了广西中国画的发展。

[关键词]广西 少数民族题材 人物画

广西民族主题人物画属于广西整个美术范畴中的一支,它的发展与国家时事政治、艺术思潮等有着密切的关系。新中国成立后的广西少数民族主题人物画发展大致经历了四个时期:其一,新中国成立后至“文革”前;其二,“文革”期间;其三,“文革”结束后至20世纪90年代;其四,20世纪90年代至今。

其一,新中国成立后至“文革”前的广西少数民族题材人物画。

新中国成立后,艺术创作保持着为工农兵服务、为人民大众服务的宗旨。少数民族题材人物画也不例外,承担着重要的宣传作用,依然与政治保持着密切的关系。此时的少数民族题材人物画与其他绘画一样,在经历了战火与硝烟之后开始重新寻找发展的方向与契机。但它却比山水画、花鸟画更有优势,因为它可以直接表现新时期少数民族人们的生活、生产,直接表现新中国的新气象。

1950年7月广西壮族自治区文联筹委会美术工作部成立,这是新中国成立后广西最早的美术管理机构,当时由陈更新任主任,陆田、龙廷坝为副主任。美术机构的设立为新时期广西美术的发展奠定了基础。1951年7月,阳太阳从华南文学院回到广西艺术专科学校任校长,为广西美术事业的发展做出了贡献,培养了不少少数民族人物画创作人才。

随着广西壮族自治区、中国美术家协会广西分会、广西艺术学院的相继成立,广西美术创作在20世纪50年代的基础上有了较大的发展。尤其是中国美术家协会广西分会与广西艺术学院的成立,为广西少数民族题材绘画的发展做出了极大的贡献。前者在广西少数民族题材美术创作组织与创作导向上起到了重要作用,后者则为少数民族题材美术创作培养了后备力量。

这一时期的少数民族题材人物画创作基本上是遵照毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神,以艺术为工农兵服务、为政治服务的宗旨进行美术创作。随着国家翻天覆地的大变化,广大艺术家积极地投身到表现新时期少数民族人民的生活状况中,艺术创作也出现了新的风貌,或歌颂少数民族地区的新农村,或表现少数民族地区农民幸福的美好生活,呈现出朴实的艺术面貌和追求,并出现了莫士光、陈素春、莫更原、黎正国等一批优秀的表现少数民族题材的人物画家。

莫士光(1927-2002)创作于1956年的《山区道上》可谓是其少数民族题材人物画的代表作。此作品入选全国首届青年美展,并获广西青年美展一等奖。后由湖北人民出版社出版单幅画,并在《新观察》《作品》等杂志发表。这幅作品表现的是新时期少数民族地区农民的新形象。作品是山水画与人物画的结合,画中远处山峰林立,近处林木茂盛,一条蜿蜒的山路上有两队少数民族地区农民相遇,他们牵着马匹,马背上装满了货物,农民们满面春风,一看便知道是收获的喜悦。画中山水用笔苍劲有力,设色清新,人物造型准确,动态、神情刻画生动,充分展示了作者扎实的人物造型能力与山水画艺术功底。

莫更原(1925)创作于1961年的《路遇》(图1),表现的是新中国成立后广西瑶族人民的幸福生活,画中有人物数十个,造型准确,神态生动。画中选取了做完农活回来的三个瑶族妇女与迎面而来的小朋友在路上相遇的典型情节。中心人物刻画得十分到位,人物不管在动态上,还是形象、眼神上,都极其灵动。作者通过生活的细节来表现新时期少数民族人民的美好生活,作品极具现实性与感染力。

黎正国(1938)于1964年创作的作品《一个山歌一个坡》(图2),无疑是他少数民族题材人物画的代表作。这时他正当青年时期,极富创作激情与能力。该作品曾入选“第四届全国美术展览”,并先后发表于《美术》《广东画报》《广西文艺》《美术界》等杂志,好评如潮,影响较大。黎正国也因此而当选广西工笔画研究会会长。画家通过抒情式的山水与秀美的广西苗女结合的方式,表现了广西苗族人们丰收时节一路欢歌的情景。画家描绘了四个苗族少女肩挑丰收之粮,喜笑颜开地走在回家的山路上。背景为山坡竹林,青绿染就,清新自然,明快宁静。其中三个为中心人物,人物黑色衣服与背景大面积的绿色形成了极大的对比。全画构图严谨巧妙,设色清丽雅致,工而不俗,意境幽远清旷。

其二,“文革”期间的少数民族题材人物画创作。

“文革”期间,受“四人帮”及极左思潮的影响,美术创作活动基本停止,有的也只是“红光亮”的大批判宣传画、漫画,基本上没有什么好的作品流传下来。

70年代初,“文革”已经逐步进入尾声,政治环境也稍显宽松,一些文化活动得以恢复。1971年7月国务院文化组成立,王曼恬主管美术工作。9月,经自治区革委会批准,广西壮族自治区美术、摄影艺术展览办公室的临时机构成立。1973年3月正式组建广西壮族自治区美术、摄影艺术展览办公室,由涂克担任主任,1974年底改为广西壮族自治区美术作品展览办公室,负责组织全区美术、摄影艺术创作、展览、研讨活动。广西美术领导机构逐渐恢复与健全,美术创作活动也随之开展。自此,广西少数民族题材绘画创作才从“文革”的禁锢中逐渐解脱,翻开了新的一页。

1972年5月23日,国务院举办了“纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表三十周年全国美术作品展”,是“文革”以来第一次大型的全国美术作品展,这极大地刺激了全国画家的创作激情。为了配合此次全国美展,广西壮族自治区美术摄影展览办公室于5月1日至7月10日在南宁市也举办了“全区美术、摄影艺术作品展览”,共展出作品305件。这也是“文革”以来广西美术的大检阅,昭示了广西美术创作的新发展。此次展览中出现了不少优秀的少数民族绘画作品与画家。如黄旭(1928-1993)的《飞舟迎春》表现的是农民飞舟快进,船内放着刚刚买回来的机器,用“飞舟迎春”做题目,一语双关:一方面是表现春季的到来,另一方面是昭示了广西少数民族地区农业生产进入机械化,农民盼来了希望的“春天”。

在这一年中,梁荣中可谓是创作颇丰,其少数民族题材绘画作品有《侗寨新声》等等。年初,他还参加了由国务院文化组在北京召开的全国美展座谈会,与各省的画家交流创作经验。他创作的《侗寨新声》(图3)表现的是广西侗族人民幸福的生活。作者构思十分巧妙,作品所指的“新声”,其实是火车的声音,但作者却没有画出火车,仅描绘出了侗族人民忙完农活归家途中路经火车道时等待的情景,这样更加耐人寻味,给观者留下了思考的空间。这一“新声”亦预示了侗族人民新的生活。

陈素春的《金色侗乡》描绘的是广西侗族地区农民热火朝天收割稻子的场面。画面中大面积的红色、金色与七个农民的幸福笑容融合在一起,塑造了新中国、新时代广西侗族农民在收获季节的喜悦和积极劳动的场面,再加上画面下方五大箩筐的粮食,更与主题相统一,有着较好的烘托作用。

1973年,广西举办了“广西壮族自治区国画试验创作展览”、“全区国画、连环画、书法艺术展”等,涌现出了一批优秀的少数民族题材人物画作品,张达平(1945)的《苗山新绣》等都是这个时期的优秀代表作品。《苗山新绣》(图4)描绘的是广西苗族少女在织布绣花的情景,但少女所绣的内容不是传统图案,而是苗族人民机械化、电气化的新农村。作者以此为切入点来歌颂苗族农村的美好生活,颇有新意。

概括来说,这一时期的广西少数民族题材人物画在“红光亮”“高大全”的创作模式下,呈现出三大特点:一是男女人物的脸上时刻都有一种标准的、呆板的模式化幸福笑容:二是女性人物的男性化特征较为明显;三是浓重的革命气质与政治思想。这种程式化的艺术作品几乎失去了艺术家个人的艺术风格和表现手法。他们或表现少数民族农民在收割庄稼时的幸福与喜悦,或表达少数民族地区对新生活的满足与对将来更美好生活的憧憬,但不管这些艺术家表现什么题材,都有一个共同的特点,即充满红色、充满幸福笑容的人物形象。

其三,“文革”结束后至20世纪90年代的少数民族题材人物画创作。

1977年到1979年是“文革”结束后的过渡时期,也是中国的美术创作从毛泽东时代向改革开放新时期的过渡阶段。值得一提的是,1977年中国高考得以恢复,因为学生的来源比较复杂,有的学生已经有了一定的创作水平,下乡插队、锻炼的经历使他们更加珍惜这得来不易的学习机会,因此,整个中国的77级出现了很多优秀的学生。美术界的“77级现象”也较为明显,如四川美院院长罗中立、鲁迅美院院长韦尔申、湖北美院院长徐勇民,还有著名画家何多苓、高小华、程丛林等人都是77级的学生。广西艺术学院的77级也一样,这一届学生中从美术系产生了不少优秀的画家,如现今著名的中国人物画家郑军里、梁耀、李伟光、李钊等。由于整个中国美术界创作环境的宽松,广西少数民族题材人物画创作也开始进入稳步发展的阶段。

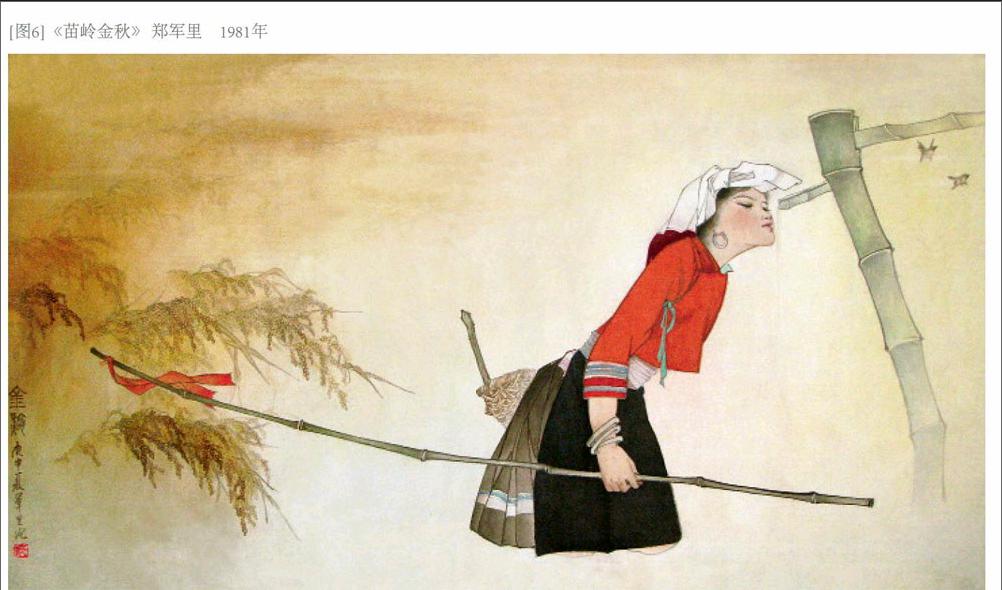

此时的少数民族人物画创作涌现出了不少优秀作品,如梁惠统1979年创作的《书记学侗语》描绘的是书记到广西侗族山区工作,在劳作休息之时,向侗族农民学习地方语言的情景。郑军里1981年创作的《苗岭金秋》(图6)描绘的是一个广西苗族姑娘金秋时节四处驱逐麻雀途中口渴饮水的情节,表现了广西少数民族人们对丰收的喜悦之情。该作品参加了文化部、中国美协举办的“庆祝中国共产党成立六十周年全国美术作品选展”,并发表于《广西美术》封面。此外,还有潘爱清的《庆丰收》、李伟光的《远山》、梁荣中的《南盘江的早晨》、柒万里的《夜歌》,都是这一时期优秀的少数民族题材人物画。

1982年,“全国少数民族美术作品展”与“广西壮族自治区少数民族生活美术作品展”先后在北京民族文化宫展出,广西画家利用手中的画笔,依靠自己的民族优势,充分展示了广西画家的艺术才情。这两次展览让广西画家在全国美术界露足了脸,也让大家对广西少数民族题材绘画创作有了全新的认识。步及在《不信只有人家的风水好看广西壮族自治区少数民族生活画展有感》一文中云:“这次展出的成功就是题目出得好,带活了全局,发挥了画家的积极性。把画家们对乡土的感情,对色彩、美的表现愿望,汇集到一个有目的的共同的创作活动中。这个题目出得既不限制人,反而能启步及发人,使画家能满怀热情地投入,深入人民生活,抛弃盲目和彷徨。”“全国少数民族美术作品展”中广西入选的少数民族题材人物画有四幅获得佳作奖,分别是:王国仁、盘福林的《民族的欢乐》,帅立功、奉学书的《硕果累累》,罗兴华的《侗乡三月三》,卢仲坚《壮乡之夏》。“广西壮族自治区少数民族生活美术作品展”中少数民族题材人物画较多,其中以梁荣中的《南盘江的早晨》、李钊的《山居图》、杨培述的《木楼曲》、罗兴华的《芦笙踩堂》等为代表,成绩斐然,他们在表现广西少数民族题材上颇有新意。

1983年的广西少数民族题材人物画创作依然是年轻人最为活跃,李伟光的《归》表现了一个广西壮族妇女背着孩子,一手牵着羊、一手牵着马回家的场景。作品不做任何背景,清新雅致。刘克清、杨培述的《侗家山歌曲-拦路歌》(图7)也是不错的作品,作者运用壁画的表现方式来画工笔人物画,很有新的想法。然而,谁会想到刘克清与杨培述都未曾受过正规系统的美术创作教育,他们完全凭着自己的艺术感觉和想象,来描绘他们心中的艺术世界。李钊、潘爱清的《庆丰收》意境清雅,表现了广西少数民族丰收之际载歌载舞的喜悦场景。郑军里《编花篮》表现的是广西少数民族小朋友嬉戏玩耍的场面。

这段时期,美术界最吸引人眼球的莫过于1984年的第六届全国美展,广西在此美展中取得了较好的成绩,共有68件作品入选。与此同时,广西壮族自治区文化厅、美协也举办了“庆祝中华人民共和国成立30周年广西美术作品展”。这两次展览中优秀的少数民族题材人物画有梁耀的《小河水涨大河满》、郑军里的《盛夏图》、黄宗海与黄宗湖的《千年角鼓发新声》、黄鲜花的《瑶家少年》、关洁的《谁人敢来对山歌》、罗兴华的《侗寨风情》、龙山农的《春到瑶寨》、梁惠统的《万民响应四方乐从》、盘桂兴的《大瑶山上》等等。

其中梁耀创作的《小河水涨大河满》还获得第六届全国美展铜奖,并被中国美术馆收藏。该作品表现的是广西北部少数民族地区交公粮的场景,其在题款中云:“我在桂北见农村承包户及承包组踊跃交售公粮,大有众壑归沧海之感,又闻财政部长王丙乾在六届人大二次会议上报告,去年多收购粮食四百四十五亿斤,喜儿作此图。”据此我们可以深刻地理解作品题目“小河水涨大河满”的意思。画中左边三个农村妇女相对站立,似在等待交公粮,右边是一竖排装满粮食的挑担。这排挑担上不见头,下不见尾,可见交公粮的队伍之壮观。此图寓意了80年代初中国实行家庭联产承包责任制之后,农民获得了大丰收,生活得到改善的现实生活。作品反映现实,立意巧妙,笔墨苍劲,是一幅不可多得的少数民族题材人物画作品。

以工笔人物画取胜的郑军里当年创作了《盛夏图》。此图入选第六届全国美展,后来发表于《广西日报》。画中表现了瑶民夫妇二人与两位女儿在夏天耕种完毕回家前的情景。画面近处描绘了丈夫肩抗犁头,背着草帽,起身正欲前行,左边妻子在弯腰洗脸,两个女儿在清清的河水边洗头发;右边一排牛缓慢向前行走,情节非常生活化。作者对主题人物的描绘,舍弃了明亮的色彩,而是使用复色(偏灰一点的颜色),来塑造瑶族劳动人民的朴实与劳作的状态。这与盛装的瑶民有极大的区别,更能体现出劳作的场景。人物造型也没有加以拉长式的美化,而是在身高上适当地予以缩短,更突出了长期从事劳动的瑶民的身体特征。色彩方面,作者将一望无际的山与农田作为背景,但通过平远的处理方式使画面得以延伸,给人一种无边无际的感觉。淡淡的色彩与流动的云气使背景显得异常安静,更突出了主题人物的活动。整幅画静中取动,意味深长。从此之后,他基本停止了工笔人物画创作,把更多的精力放在写意人物画的探索和尝试上。

黄鲜花的《瑶家少年》比起1972年创作的《心红猪壮》来讲,已经非常成熟,不管是人物的造型还是神态的塑造,都比之前更加到位。该作品入选了第六届全国美展,获得全区美展二等奖。

此外,龙山农的《春到瑶寨》反映的也是家庭联产承包责任制在广西少数民族地区受到农民欢迎的内容。此作品获得广西美展三等奖。作品题目“春到瑶寨”一语双关,一方面画的是春节贴春联、吹唢呐的喜庆场面,另一方面通过对联的内容“多种经营摇钱树,专业承包聚宝盆,横批:勤劳致富”来寓意实行家庭联产承包责任制后,农民的春天到来了。

关洁创作的《谁人敢来对山歌》描绘的是广西少数民族女性对歌的情景,反映了广西少数民族特有的文化与习俗。罗兴华的《侗寨风情》、盘桂兴的《大瑶山上》都是反映广西少数民族风情的作品。青年画家黄宗海与黄宗湖的《千年角鼓发新声》表现的是广西白裤瑶载歌载舞的喜庆场面。

其四,20世纪90年代至今的少数民族题材人物画创作。

20世纪90年代以来的广西少数民族题材人物画创作异彩纷呈,由于时代的发展、经济的繁荣、创作环境优越等,使少数民族题材人物画创作较为繁荣。国家对文化的扶持,艺术展览活动逐渐增多,加上广西美术家协会、漓江画派促进会等也举办了很多专业性艺术活动,极大地促进了少数民族题材人物画的创作。在这段时期内,中老年艺术家依旧保持着积极的创作激情,正是出作品的好时机,青年画家崭露头角,初露锋芒。

中老年画家是这一时期人物画创作的主体力量,如柒万里、梁耀、梁启德、蒋晓东、梁惠统、郑军里、黄宗湖、潘常欢、魏恕、申少君、唐玉玲、邓军等等。

如郑军里创作的《春风》与《大山之子》先后入选了第十届、第十一届全国美术作品展。《春风》描绘的是三个广西少数民族女性在农忙之余看《人民日报》的场景,从作者的题款可知,表现的是2004年国务院温家宝总理在作政府报告中说五年内取消农业税,此消息刊登在《人民日报》,消息传至桂西少数民族山村,得到广大老百姓的拥护。《大山之子》(图8),表现的是瑶族一家四口在忙了一天农活之后,坐着马车回家的情景。他们的口中唱着瑶族的山歌:“蜜蜂的力量来自蜜水……云彩的力量来自劲风,稻谷的力量来自土壤……骏马的力量来自饲草……农夫的力量来自大山。”这是作者深入广西河池都安瑶族自治县山村考察写生时的所见所闻,画家听到他们的歌声时,甚至也跟着开始唱了起来。这种情感是发自内心的,情真意切,几乎所有的观者都被这一幕所打动。该画也因此获得了第十一届全国美展的提名奖。

青年画家也显示了扎实的创作能力与艺术功底,有黎小强、潘正华、黎冰颖、文海红、罗晶晶、陶义美、潘俐敏、唐少锋等等。

黎小强积极表现少数民族社会风俗与人物,他的作品有《德峨组画》《2010德峨人物》《北部湾纪事》等。

黎冰颖的少数民族题材人物画比较有个性,表现出原汁原昧的民族风情,但整体上又呈现出“秀美清丽、情思悠悠”的艺术风格与个性特点。她的作品有《苗岭-云端》《北部湾风轻》《北部湾碧海》等。

潘正华的人物画笔墨基本功也相当老辣:笔法纵姿狂放,笔笔写出,极富动感;线条不作长线,短促有力;墨色浓淡兼施,淋漓清润。他酣畅淋漓地表现了广西少数民族人物的质朴生活。其作品有《芦笙堂上苗家汉》等。

文海红的少数民族人物画画风清雅古朴,安详宁静,处处流露着少数民族女性别样的美,其作品有《唱响侗乡》《彝家女儿》等。

2012年的“广西近现代重大历史题材美术创作工程作品展”可以说是当代广西人物画创作的一次大检阅,画家们把历史性和艺术性高度地统一起来,既记录与表现了历史,又展示了艺术的魅力。此次展览中少数民族题材人物画作品有魏恕的《毛主席和广西各族人民在一起》、姚震西与黎冰颖的《广西各族人民大团结》等。

其中魏恕的《毛主席和广西各族人民在一起》运用工笔的方式表现了南宁会议期间,毛泽东主席和广西各族人民在一起载歌载舞的情景。作品以毛主席为中心进行构图,画中人物的形态各异,但最终的焦点都集中在主体人物身上。作品勾线遒劲有力,设色清新淡雅,显示了画家高超的艺术功底。

姚震西与黎冰颖合作的《广西各族人民大团结》运用工笔的形式表现了广西各族人民在中国共产党的领导下,和谐团结,共同建设美丽家园的主题。画家选择了人数众多的大场面构图,并刻画了12个少数民族的23个人物,服饰极具民族色彩,线条圆润道劲,设色明净华丽,加上金笺纸的色彩呼应,使得整个作品呈现出华丽清雅的艺术效果。

总之,广西少数民族题材人物画创作在这60余年的时间里,在不同的历史时期呈现出不同的艺术特点与时代特点,画家群体也随着时间在不断进行老、中、青的更替,更在时间的推进中孕育着年轻的新生力量。广西的少数民族题材人物画创作目前如火如荼、方兴未艾,画家们正在运用手中的画笔展示着广西特有的民族风情与文化内涵,为广西少数民族题材人物画的发展与繁荣默默耕耘。

(李永强,美术学博士、广西美术家协会理事、广西艺术学院副教授)