图像证史:对宋代跪礼的两点澄清

2015-12-05吴钩

吴 钩

图像证史:对宋代跪礼的两点澄清

吴 钩

“以图证史”作为一种在西方学界方兴未艾的历史研究方法论,已发展为一门独立的史学分支——图像史学。英国历史学家彼得·柏克(Peter Burke)曾在2001年出版了一部专著《图像证史》(Eyewitnessing:The Uses of Images as Historical Evidence),特别阐述了图像史学之于历史研究的意义,中译本于2008年由北京大学出版社出版。不过在中国史学界,人们对于图像材料的使用似乎并未达成图像史学的自觉,要么只是将图像材料当成插图,要么将图像材料当成文献材料的旁证,使用图像仅仅是为了弥补文献材料的不足。

然而,正如 《图像史学》所援引的一个观点:“我们与图像面对面而立,将会使我们直面历史。”图像隐藏着前人记录历史的密码,一幅图像蕴含的历史证词可能比一篇文献材料更丰富,这些证词包括图像作者自觉表达的“主题信息”,以及作者不自觉流露于笔端的“潜在信息”。

北宋风俗画长卷《清明上河图》,以摹写宋朝东京汴河一带的市井繁华景象为主题,今天的历史研究者要了解北宋东京的城市商业史、社会文化史,《清明上河图》长卷绝对是绕不过去的图像史料,这些历史信息非常直观地呈现在长卷的画面上;但《清明上河图》对于宋史研究的意义远不止于此,有心人如果仔细观察长卷的细节,还可以获得了解宋代桥梁结构、房屋形制、船舶技术诸方面的信息,这是作者张择端的画笔不自觉表现出来的历史证词。正由于《清明上河图》蕴含的历史信息极其丰富,因此还诞生了一门“清明上河学”。

不过本文关注的题旨不在《清明上河图》,这里只能点到为止,不便展开。我想展开考证的是两个跟传统跪礼相关的问题:

宋朝君主出行,所经之处的平民百姓需不需要伏跪迎驾?

宋朝平民如果上衙门打官司,又需不需要跪着听审?

今天我们从舞台戏曲、古装影剧作品中看到的画面,凡臣见君、民见官,必定是扑通一声跪下嗑头。但历史上的真实情形确是如此吗?我将运用宋人的图像资料,结合文献记载,证明在宋代,平民见到君主,并不是非跪不可;平民诉讼,也不需要跪着听审。

迎驾的场景

宋代最著名的皇帝出巡事件大概是宋真宗封禅泰山,可惜似乎没有表现这一盛事的画作传世。中国国家博物馆收藏有一幅北宋的《大驾卤簿图书》,描绘了宋朝皇帝南郊祭祀天地的盛大场面,是研究宋代舆服、仪仗、兵器、乐器制度的珍贵图像材料,但画面中并无围观的平民。南宋画师萧照的《中兴瑞应图》倒有宋高宗赵构出使金营、街边百姓观看的画面,但其时赵构尚未登基,且金境平民已非宋民,所以此画也不能作为论证本文命题的图像史料。

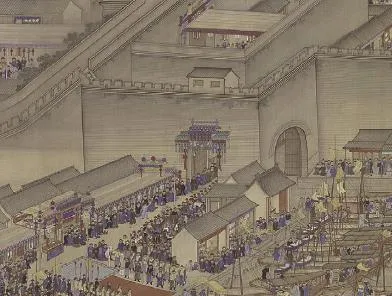

图一:南宋《迎銮图》(局部)

但是上海博物馆收藏的《迎銮图》,南宋宫廷画师所绘,图画讲述了一个真实的历史事件:绍兴十二年(1142),宋朝使臣曹勋从金国接回高宗母亲韦太后,以及徽宗赵佶的棺椁,韦后之弟平乐郡王韦渊在淮河南岸奉迎銮驾。画面上,除了绘有归宋的太后銮驾、迎銮的宋朝官员,还有夹道驻足观看的宋朝百姓。皇太后的銮驾,尊贵不亚于当今皇帝,但我们从图中可以看出来,围观的平民并没有诚惶诚恐跪下迎驾,他们的姿势、神态都相当随意、自然。显然,在宋朝画师的观念中,平民百姓置身于迎接太后銮驾南归的场景中,是可以站立旁观、不必跪迎的。

我应当承认,作为验证本文命题的图像史料,《迎銮图》是有缺陷的,那就是皇帝本人没有在场。不过我又从台北故宫博物院收藏的《景德四图》中,寻得一张有宋朝君主在场的《舆驾观汴涨图》,此图说的是因汴水暴涨、惊动御驾,宋真宗亲自巡察汴河的故事。图中,河工正在扛背沙袋、抢修河堤,没有一个人因为皇帝驾到,跪伏迎接。这至少表明,当一位宋朝的画师在表现皇帝亲临民间的情景时,他会认为,画面上并不需要出现一个臣民跪迎圣驾的特写。

还有一幅收藏于上海博物馆的宋画《望贤迎驾图轴》,更有助于我们重建宋人迎驾的现场。此图轴所描述者,为唐代“安史之乱”后,唐肃宗在咸阳望贤驿迎接自蜀归来的太上皇李隆基这一历史事件。如果说图像是历史的定格,那么这幅《望贤迎驾图轴》定格的便是李隆基在唐肃宗陪同下跟地方父老会面的那一瞬间,太上皇、皇帝、卫士、平民百姓,出现在同一个时空中。因此,通过图像,我们仿佛可以回到历史现象,见证皇帝出现在当地父老面前的那一刻。

从图上,我们看到,当地方上的老百姓见到李隆基(红色华盖下着白袍的老者)与唐肃宗(白色华盖下着红袍的中年)时,有人激动万分,跪拜于地;有人以手拭泪;也有人对皇帝作揖行礼;有人驻足旁观。不见整齐的队列,没有划一的动作,显然官府并没有统一规划、预先操演。设想一下:为什么南宋的画家不画出地方父老跪成整齐队列迎接皇帝的画面?答案只能是宋人无此观念。因此,我相信,《望贤迎驾图轴》所表现的便是宋人观念中的迎驾图景:老百姓见到皇帝,可以跪拜,也可以作揖,并无一定之规,官府也不会强制庶民尽严格的礼数。其实这也符合“礼不下庶人”的儒家教义。

图二:北宋《景德四图》之《舆驾观汴涨图》

图四:清代《康熙南巡图》第七卷(局部)

图三:南宋《望贤迎驾图轴》

最后我们必须补充说明:尽管《望贤迎驾图轴》说的是唐人故事,但图轴是南宋作品(从技法看似出自画院画师李唐之手笔),图中迎驾情景是宋人的历史想象,来自画家生活的宋朝经验。换言之,图像反映的与其说是唐朝的故事,不如说是宋代的历史,正如我们在宋人绘画蔡文姬归汉的《胡茄十八拍》上可以看到宋朝(而不是汉代)的建筑形制,这是画家不自觉透露出来的信息。

图五:清代《乾隆南巡图》第二卷(局部)

如果说人们对图像史料的解读容易发现偏差,那么我们还可以将图像的证词跟文献的记载相验证。

按历代卤簿仪仗制度,皇帝出行,仪式极为隆重、严肃,但实际上,由于种种原因,宋朝君主往往简化了出行的仪仗与仪式,甚至出现“不成体统”的情况。据《文献通考》,北宋仁宗朝,“车驾行幸,非郊庙大礼具陈卤簿外,其常日导从,惟前有驾头、后拥伞扇而已,殊无前典所载公卿奉引之盛。其侍从及百官属,下至厮役,皆杂行其道中。步辇之后,但以亲事官百余人执挝以殿,谓之禁卫。诸班劲骑,颇与乘舆相远,而士庶观者,率随扈从之人,夹道驰走,喧呼不禁。所过有旗亭市楼,垂帘外蔽,士民凭高下瞰,莫为严惮。逻司街使,恬不呵止,威令弛阙,玩习为常”。

——如此简陋的皇家仪仗,恐怕还不及后世一个县长下乡视察时之威风。围观皇帝的士庶,非但没有跪伏、回避,还跟随在皇室扈从之后,“夹道驰走,喧呼不禁”;皇帝车驾经过的街路,“士民凭高下瞰”,官方也“不呵止”。

针对这一情况,参知政事宋庠在康定元年(1040)奏请朝廷,参照“前代仪注及卤簿令”,订立“乘舆常时出入之仪”,以“具严法禁,上以示尊极,下以防未然”。仁宗皇帝采纳了宋庠的建议,“诏太常礼院与两制详定”礼仪,但制订出来的仪礼只是禁止民间士庶“乘高下瞰”、“夹道喧呼驰走”,并无指令他们跪伏的要求。而且新礼仪后来又“浸弛”了。

还是《文献通考》的记载,南宋绍兴年间,“自六飞南渡,务为简便,唯四孟享献,乘舆躬行,前为驾头,后止曲盖;而爪牙拱扈之士,或步或趋,错出离立,无复行列;至有酌献未毕,已舍而归;士民观者,骈肩接袂,杂遝虎士之中”。“四孟享献”是指每季第一个月,皇帝需驾出祭祀宗庙。宋室南渡后,一切礼仪从简,皇帝车驾出行,也有如前述仁宗朝之“威令弛阙”,士民观者混杂在皇家卫士中,哪里需要跪伏在地?如此“不成体统”,便有臣僚提出重建“天子之出,清道而后行,千乘万骑,称警言跸”的威仪。

那么这套“称警言跸”的威礼又是什么样子的呢?恰好南宋周密《武林旧事》有关于皇帝“四孟驾出”仪仗、官民迎驾礼仪的详录。首先,官府会提前发布通告“约束居民,不许登高及衩袒观看”。既然说是“不许登高及衩袒观看”,那么只要不是登高、不是袒胸露臂,在警戒线外面,便允许观看。到了祭祀当天,“车驾所经,诸司百官皆结彩门迎驾起居。俟驾头将至,知班行门喝:‘班到排立。’次喝:‘躬身拜,再拜。’(驾回不拜,值雨免拜)班首奏圣躬万福,唱喏,直身立。龊巷军兵则呼万岁”。并无要求居民跪伏迎驾的记录;诸司百官迎驾,也只是行揖拜礼,且回驾不拜,下雨免礼。

《武林旧事》所记述者,多为作者周密亲历亲见之事,文中对“四孟驾出”的记载,是南宋时临安市民经常看到的皇家出行礼仪,也是比《宋史》“礼志”、《文献通考》“王礼考”更“活”的历史证词。

图像与文献互参,让我相信,在宋代,皇帝车驾出行,并无要求庶民、百官跪伏迎驾之强制。

图六:清代宫廷画师所绘《康熙帝出巡图》

跪伏恭迎圣驾之习是什么时候兴起的呢?这个问题尚难考证,从明代的 《出警入跸图》看,并无官民跪迎御驾的特写,候驾的官员是站立的。不过我们可以确知,至迟在清代,皇帝出巡,臣民跪候、跪迎已经是统一的“规定动作”了。我的论据还是来自历史图像——清朝的康熙与乾隆祖孙都有数番南巡的盛举,而他们南巡的盛大场面,恰好也都有宫廷画师绘制成长卷。

《康熙南巡图》长卷描绘了康熙第二次南巡时(1689年)沿途经过的山川城池、市井风情,共有十二卷,其中第七卷讲述康熙即将到达苏州的情景:苏州阊门外,大臣士绅排成整齐的队列,跪于道路两旁,恭候康熙驻跸苏州。中间还有两个太监模样的人,似乎在维持秩序。这种庄严肃穆、井然有序的景象,跟宋人笔下的《望贤迎驾图轴》显然不可同日而语。

《乾隆南巡图》则是描绘乾隆第一次南巡(1751年)的长卷,那次南巡行程数千里,由宫廷画师徐扬奉命以“御制诗意为图”,绘成十二卷,其中第二卷、第四卷、第六卷、第八卷等,都有地方士庶官民跪迎圣驾的画面。我们这里仅以第二卷为例,来见识清人迎驾的壮观场面。从画面上我们可以看到,乾隆南巡的车驾经过德州,满城官民为恭迎圣驾,在城外黑压压跪倒一大片。类似的画面,屡屡出现在《乾隆南巡图》长卷上。

值得留意的还有一幅收藏于北京故宫博物馆的《康熙帝出巡图》,应该是清代宫廷画师绘制《康熙南巡图》长卷的草图之一。图中,一群百姓携老挈幼,跪于郊外,恭迎康熙,并向皇帝献上食物。大概画家想表达“箪食壶浆,以迎王师”的意思吧。但画面上的人物比例极其不合透视原理,视野近处的平民被夸张地画得特别渺小,而视野远处的康熙则显得特别伟岸。画家这么处理,想必是为了表现出草民在帝王面前那如同蝼蚁、如同尘埃的卑微。

宫廷画师笔下的“南巡图”,未必就是皇帝当年出巡江南的“实况直播”,毋宁说,图画是时代思想的映射。《康熙帝出巡图》长卷与《乾隆南巡图》长卷中频频出现跪迎圣驾的画面,无疑反映了清代人心目中一种根深蒂固的观念:皇上驾到,草民必须跪伏恭迎。这也应该是当时的真实写照。

庭审的情景

不管是成书于元、明、清的公案小说《包公案》,还是这个时段产生的“包公戏”剧目,抑或是今人创作的古装司法题材影视作品,它们对于宋代审讯场面的讲述,有一个细节是不约而同的:诉讼两造都得跪在公堂上听审。

这些文艺作品塑造出来的历史想象,甚至让历史研究者也深信不疑,比如法律史学者潘宇的论文《传统诉讼观念的基本形态与转型——以中国古代民事诉讼观念为样本的研究》就认为:“在(古代)司法实践中,无论是刑事案件,还是民事诉讼的原被告双方都要承受同样的皮肉之苦,以及同样的精神上的威吓。如,涉讼两造(包括其他干连证人等)一旦到官受审,不仅要下跪叩首,而且还要受到‘喝堂威’的惊吓。”潘宇将研究的对象笼统地称为“中国古代民事诉讼”,显然应该包括宋代民讼在内。

但是,我在阅读宋人笔记时,隐约觉得宋代的诉讼是不需要“下跪叩首”的。这里我且列举几个例子:

沈括《梦溪笔谈》中的《欧阳文忠推挽后学》载,有一书生起诉学生拖欠束脩,勾当镇公事的王向判书生败诉,“书生不直向判,径持牒以见欧公(滁州知州欧阳修)”。既然是“径持牒”,应该不会是“跪禀”。

程颐撰写的《明道行状》载:“(程颢)先生为令,视民如子,欲办事者或不持牒径至庭下,先生从容告语,谆谆不倦。”从“不持牒径至”的语境判断,也应该不是“跪禀”。

朱熹编著的《五朝名臣言行录》也载:“旧制,凡诉讼不得径造庭下,府吏坐门,先收状牒,谓之‘牌司’。公(包拯)开正门,径使至前,自言曲直,吏民不敢欺。”诉讼人“径至前,自言曲直”,也不像是“跪禀”的样子。

另外,宋人唐庚的《讯囚》诗写道:“参军坐厅事,据案嚼齿牙;引囚至庭下,囚口争喧哗。参军气益振,声厉语更切。……有囚奋然出,请与参军辩……”这名囚犯“奋然出”,而且与法官当庭对辩,似乎也不可能跪着。

当然,这些材料记录的信息不是很明确,不能作为确凿的历史证词采用。究竟宋人上公庭打官司要不要下跪听审?我打算先通过检索宋代文献来验证这个问题。需要说明的是,我采用的文献主要有两类,一是《名公书判清明集》、《折狱龟鉴》、《洗冤录》等宋代司法文献;一是《作邑自箴》、《州县提纲》、《昼帘绪论》等宋代官箴书。至于加入了后人创作与想象成分的宋元话本小说与元杂剧,一概不纳入考证范围。

检索《名公书判清明集》、《折狱龟鉴》、《洗冤录》,均找不到任何“跪着受审”的记录。唯《折狱龟鉴》“王琪留狱”条这么说:“王琪侍郎,知复州。民有殴佃客死者,吏将论如法,忽梦有人持牒叩庭下,曰:‘某事未可遽以死论也。’琪疑之,因留狱未决。”但这里的“持牒叩庭下”只是出现在梦境中,并非庭审写实。《洗冤录》“疑难杂说”篇也有一则记载:某甲涉嫌杀人,“就擒讯问,犹不伏”,待检官出示确凿证据后,“左右环视者失声叹服,而杀人者叩首服罪”。这似乎也只说明犯人在伏罪后才需要“叩首”认罪。《名公书判清明集》收录有法官蔡久轩的一份判词,其中说:“当职入境,……累累道途,诉之不绝,……诉之者皆号呼告冤,啮齿切骨,伏地流涕,谕之不去。”这里的“伏地流涕”,显然是说拦路申冤之人激愤不能自已的举动,并不是指庭审时官方要求的“规定动作”。

《作邑自箴》、《州县提纲》、《昼帘绪论》等宋人撰写的州县从政指南,其中不乏州县官如何受状、审讼、鞫狱、拟判的详细指导意见,但寻遍这几本宋人的官箴书,就是不见要求讼诉人下跪受审的规定。倒是在《州县提纲》中可以找到两条信息:

——“凡听讼之际,察其愚朴,平昔未尝至官府者,须引近案,和颜而问,仍禁走吏无得诃遏。”

——“引问时,须令主吏远立,仍和言唤囚近案,反复穷诘,必得真情,始可信矣。”

从“引近案”、“唤囚近案”的动作描述,大致可判断诉讼人不大可能是跪着的。

但是,我们对文献的援引,到目前为止,还无法十分肯定地证明“宋人诉讼无须跪着受审”。不要急,让我再引用几条材料:

《折狱龟鉴》“葛源书诉”条载,宋人葛源为吉水县令,“猾吏诱民数百讼庭下”,葛源听讼,“立讼者两庑下,取其状视”。

《折狱龟鉴》“王罕资迁”条载,宋人王罕为潭州知州,“民有与其族人争产者,辩而复诉,前后十余年。罕一日悉召立庭下”。

《名公书判清明集》收录的一则判词称:“本县每遇断决公事,乃有自称进士,招呼十余人列状告罪,若是真有见识士人,岂肯排立公庭,干当闲事?”

从这几起民讼案例不难发现,当法官开庭听讼时,诉讼人是立于庭下的。现在的问题是,“站着听审”到底是个别法官的开恩,还是宋代的一般诉讼情景?

根据官箴书《州县提纲》介绍的州县审讼“标准化”程式,平民到法庭递状起诉是用不着下跪的:“受状之日,引(诉讼人)自西廊,整整而入,至庭下,且令小立,以序拨三四人,相续执状亲付排状之吏,吏略加检视,令过东廊,听唤姓名,当厅而出。”开庭审理的时候,诉讼人也是不用跪下的:“须先引二竞人(诉讼两造),立于庭下。吏置案于几,敛手以退,远立于旁。吾惟阅案有疑,则询二竞人,俟已,判始付吏读示。”

可见宋代法庭审理民事诉讼案,并未要求诉讼人跪于庭下。又据另一部官箴书《作邑自箴》,“(法官)逐案承勘,罪人并取状之类,并立于行廊阶下,不得入司房中。暑热雨雪听于廊上立。”在刑事审讯时,受审的“罪人”看来也是立于庭下而不必跪着。

当然最具直观效果的证据还是宋代的图像材料。我们能不能找出一张宋人描绘诉讼场景的图像作品呢?我确实找到了——宋代多位画师都画过《孝经图卷》,而《孝经》中的“五刑章”恰好涉及司法诉讼的内容,因此宋人笔下的《孝经图卷》也画出了法官审讯的场面。

先来看仇英《孝经图卷》中的“五刑章图”:庭上法官正在阅览诉状,而庭下听审的诉讼人是站着的,没有一人下跪。由于“五刑章”所言为刑事审判,故而此图所画,可认定为刑事审讯场面。

图七:仇英临宋人《孝经图卷》(局部)

图八:北宋李公麟《孝经图卷》(局部)

也许你会说,仇英不是明代人吗?是的。不过,仇英的《孝经图卷》是临摹品,乃临摹北宋画师王端的《孝经图》而成。王端的原图可能已佚失,不过美国大都会艺术博物馆收藏有一幅出自北宋李公麟画笔的《孝经图卷》,此卷因年代久远、保护不善,以致墨迹模糊,甚至可能有图文拼接错误之处,但我们还是可以辨看出来,其中有一图,画的正是庭审场景,图中的诉讼人,也是站立听审,并无下跪之姿。

辽宁省博物馆也收藏了一幅《孝经图卷》,旧题唐代阎立本所绘,但图中文字出现避宋太祖赵匡胤及宋孝宗赵昚字讳,部分人物衣冠也是宋代样式(如下图的法官衣冠),可认定为南宋作品。本图卷的“五刑章图”,同样是法官审讼的画面,画上的诉讼人也是站着的。

至此,我们可以毫不犹豫地说,宋朝平民如果对簿公庭,涉讼两造到官受审,并无“下跪叩首”之强制(干连证人更不用说了)。

当然,我们也不能说《包公案》、“包公戏”中的下跪受审场面是创作者的胡编乱造。这类话本小说、杂剧发端于元代,而盛行于明清,因此,毋宁说,那是彼时底层文人按照他们的社会经验想象出来的“历史”,实际上就是元、明、清时期司法状态的镜像。

图九:南宋《孝经图卷》(局部)

图一〇:英国梅森少校《中国刑罚》画册插图

不管是从文献还是从历史图像来看,我们都可以确信,清代的平民如果上衙门打官司,是必须下跪叩头的。

1801年,即嘉庆六年,英国人乔治·亨利·梅森少校(George Henry Mason)在伦敦编印了一本《中国刑罚》(The Punishments of China)画册,全书54页,含22张彩色插图,每张插图都以英文和法文注解。其中有一幅插图,画的正是清朝人见官受审的情景:一名犯罪嫌疑人跪伏在公堂上,坐堂的官员似乎正在喝令他从实招供,嫌疑人的左右边则是两名准备对他动刑的衙役。

这个图景是西洋人对晚清司法的污蔑吗?不是。据梅森少校自序,他手绘的水彩原稿均出自广州外销画家“蒲呱”的手笔。据考证,“蒲呱”应该是晚清广州外销画最常见的署名之一。这些外销画家笔下的受审场景,不可能凭空虚构,而是来自他们对当时广州司法情景的观察。

我们还可以看看当时在中国境内发行的画册。风行于晚清上海摊的《点石斋画报》,从光绪十年(1884)创刊,到光绪二十四年(1898)停刊,共发表了4000余幅摹写晚清社会百态的石印画。今天的人如果想直观地了解晚清时期的社会生活,有两套图像材料是不应该放过的:一套是19世纪游历中国的西洋摄影师拍摄的老照片;另一套便是《点石斋画报》的插图。在《点石斋画报》4000多幅插图中,有多幅插图描绘的就是晚清官员听讼、审讯的场面,这些图像上,受审的人都是跪着的,不管是民事诉讼,还是刑事诉讼。下面两图均选自《点石斋画报》,一幅题为“令尹贤声”,是民事审讯的场面;另一幅题为“嫉恶如仇”,是一起刑事案的庭审场面。

文献的记录也提供了明白无误的证词。前面我们提到,在宋代官箴书中,并不见任何要求诉讼人跪着受审的规定,但清人撰写的官箴书,已经将“跪”列为诉讼人的“规定动作”了,如郑端《政学录》介绍的“理堂事”程式:“诉告之人,不妨逐名细审,一人持状跪下,直堂吏接上;听审完,或准或否,又令一人跪下,执状听审。后仿此。”黄六鸿《福惠全书》对审讼程式的介绍更是周详:“午时升堂,……开门之后放听审牌,该班皂隶将‘原告跪此’牌安置仪门内,近东角门;‘被告跪此’牌安置仪门内,近西角门;‘干证跪此’牌安置仪门内,甬道下……原差按起数前后,进跪高声禀:‘某一起人犯到齐听审。’随喝令某起人犯进,照牌跪……”

图一一:晚清《点石斋画报》“令尹贤声”图

图一二:晚清《点石斋画报》“嫉恶如仇”图

很明显,清代官箴书中的审讼场面跟宋代官箴书描述的审讼情景,差异非常大。这个嬗变是如何发生的呢?又印证了怎么样的时代精神的流变?我觉得这是值得历史研究者探究的一个问题。

关于跪礼的一点补充

本文的命题,牵涉到跪作为一种礼仪在中国历史上的变迁。宋代是跪礼内涵发生嬗变的关键时期——唐宋之前,中国是没有椅子的,只有一种叫做“胡床”的坐具,是贵族才使用的奢侈品。一般情况下,人们都是席地而坐。地上铺一张席子,屈膝跪坐于上面,跟今日日本、韩国人还保留下来的传统坐法差不多。我们现在熟悉的高型坐具,如交椅、靠背椅、高凳等,都是在宋代才开始普及开来的。唐代时虽然已出现椅子,但应用不广,只限于贵族与士大夫家庭。

高型坐具的出现,改写了中国传统的礼仪方式。在席地而坐的先秦时代,中国人通行跪拜礼,跪拜是自然而然的,因为正规的坐姿就是双膝跪席,跪礼不过是挺直上身,再配上手部与头部的动作,如作揖、稽首、顿首,以表示对对方的尊敬,而对方也须还礼答谢。这个时候的跪拜礼并没有包含尊卑之意,臣拜君,君也拜臣。跪拜只是相互表达礼敬与尊重。

秦汉以降,君臣之间方有尊卑之别,体现在礼仪上,臣拜君,君不再回拜,但尚要起身答谢。到椅子出现之后,中国人席地而坐的习惯发生改变,跪拜的动作更是带上了强烈的尊卑色彩——从椅子上滚到地上跪拜对方,显然透露出以卑事尊的味道。

也因此,除了“天地君师亲”,宋人基本上不用跪礼,迎别待客一般都是用揖逊、叉手之礼。南宋覆灭后,文天祥被元人俘至大都,元丞相博罗召见,文天祥只是“长揖”,通事(翻译)命他“跪”,文天祥说:“南之揖,即北之跪,吾南人,行南礼毕,可赘跪乎?”(文天祥《文山先生全集》卷一七)。文天祥只揖不跪,因为高椅时代的跪已有屈辱、卑贱之意,揖才表示礼节。

宋朝臣对君,当然也有需要隆重行跪拜礼的时候,但那通常都是在极庄重的场合与仪典上,如每年元旦、冬至日举行的大朝会、三年一次的郊祀大礼,自然是极尽繁文缛节。常朝会也有臣拜君的礼仪,但宋代的“拜”跟跪坐时代的“拜”,是不是相同的动作呢?值得考证。据《宋史·礼志》,淳化三年(992),曾有司申举常参礼仪,将“朝堂行私礼;跪拜;待漏行立失序;谈笑喧哗;入正衙门执笏不端;行立迟缓;至班列行立不正;趋拜失仪;言语微喧;穿班仗;出阁门不即就班;无故离位;廊下食、行坐失仪;入朝及退朝不从正衙门出入;非公事入中书”等十五项行为列为失仪,“犯者夺俸一月”。由此看来,宋臣常参时似乎并不行跪拜礼。至于君臣日常见面礼仪,当是揖拜之礼。

从元朝开始,带屈辱、卑贱性质的跪礼才推行开。“汉制,皇帝为丞相起,晋六朝及唐,君臣皆坐。唯宋乃立,元乃跪,后世从之。”(《康有为遗稿》)元朝臣下进奏,一律下跪。明朝继承这一陋习,“凡百官奏事,皆跪。有旨令起,即起”;同僚相见,则“卑者拜下,尊者坐而受礼,有事则跪白”(《明会典》)。清廷更是变本加厉,不但大臣奏事得跪下,皇帝降旨宣答,众臣也必须跪着听训。清代笔记《瞑庵杂识》载,大学士曹振镛“晚年,恩遇益隆,身名俱泰。门生某请其故,曹曰:‘无他,但多磕头,少说话耳。’”“多磕头、少说话”成了清朝官场的六字秘诀。

至此,跪礼原来所包含的向对方表达礼敬与尊重之意已经淡化,而下跪者自我示卑、示贱之意则日益凸显出来。难怪清末的谭嗣同要猛烈抨击清王朝“繁拜跪之仪以挫其气节,而士大夫之才窘矣;立著书之禁以缄其口说,而文字之祸烈矣”(《仁学》)。

从宋至清,跪礼的变迁,不过是时代精神蜕变的投影而已。如果比较宋代与清代的精神风貌,它们是完全不同的:宋代士臣敢振言告诫皇帝:“天下者,中国之天下,祖宗之天下,群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下。”(《宋史纪事本末》)要求君主“与士大夫共治天下”。至于廷争面折之事,更是不胜枚举。而清代的士大夫已经全无宋人风骨,竟以获得在圣上之前自称“奴才”的待遇为荣。一名清初的士子还观察到,“迩来士大夫日贱,官长日尊,于是曲意承奉,备极卑污,甚至生子遣女,厚礼献媚,立碑造祠,仆仆跪拜,此辈风气愈盛,视为当然,彼此效尤,恬不为怪”(董含:《三冈识略》)。

士大夫已是如此,草民更不用说了。宋代的平民见官,尽管也讲尊卑有序,但大体上还可以维持尊严,见多识广的京城之民,更是不畏官长,常抓着官府的短处不放,跟官长争长短,也不给官长好面色看,急了就写检举信,或者到京师的直诉法院——登闻鼓院控告。而清代的平民,不但见官得先跪拜叩头,我还在《清代巴县档案汇编》上看到,老百姓向衙门呈交诉状禀词,都以“蚁”或“蚁民”自称,官府称呼其治下小民,也直接叫“蚁”。人民在官府面前表现得如此卑贱,只怕是前所未见的。

西方兴起的“图像学”认为,图像中隐藏着深层信息,画家“对国家、时代、阶级、宗教或者哲学信仰的基本态度——被无意识透露出来并压缩在作品里”,而图像学的意义就是将这层信息揭示出来。我比较过宋画与清画的风格:仔细观察《清明上河图》、《踏歌图》、《望贤迎驾图》等宋画,你会发现它们线条是舒展的,色彩是明快的,多用暖色调;而展开《康熙南巡图》、《雍正行乐图》、《乾隆南巡图》等清画,则会发现它们的线条是拘谨的,色彩是冷峻的,爱用冷色调。这或许便是画家“无意识透露出来并压缩在作品里”的信息:生活在清代的人们可能比宋朝人感受到更多的压抑与束缚。

(作者单位:南京日报报业集团)