教令石碑所见托勒密王朝本土祭司集团复兴埃及传统的努力

2015-12-02王欢

王 欢

托勒密埃及时期,神庙中的祭司是埃及宗教理念的阐释者和宗教传统的实践者。尽管马其顿—希腊贵族是统治阶层,但获取被统治的本土埃及人的认同对实现国家的长治久安至关重要。埃及祭司因其具有传统上本土文化精英的身份,天然地成为托勒密王室争取合作的对象。对埃及祭司集团来说,从后期埃及起即不断面对外族统治的问题,在没有本土独立政权的情况下,与外族统治者合作,并在合作的过程中尽力争取政治话语权和经济利益,以埃及传统文化同化外来者,成为他们最为现实的选择。①参见 G.Hölbl,A History of the Ptolemaic Empire,London;New York:Routledge,2001,pp.88,105-106。关于托勒密埃及祭司的研究一般见于托勒密埃及的历史研究、后期埃及以及希腊化-罗马埃及宗教研究的论著。胡斯 (W.Huss)考察了托勒密诸王与埃及祭司的关系 (W.Huss,Der makedonische König und die ägyptischen Priester:Studien zur Geschichte des ptolemaiischen Ägypten,Stuttgart:F.Steiner,1994),汤普森 (D.J.Thompson)讨论了孟斐斯普塔 (Ptah)神庙祭司的特殊地位 (D.J.Thompson,Memphis under the Ptolemies,Princeton:Princeton University Press,1988,pp.138-146),克拉瑞斯 (W.Clarysse)整体考察了希腊化和罗马埃及的神庙与祭司情况 (W.Clarysse,“Egyptian Temples and Priests:Graeco-Roman,”in A.B.Lloyd,ed.,A Companion to Ancient Egypt,Vol.1,2010,pp.274-290),颜海英在讨论托勒密埃及奴隶制时亦涉及神庙在这一时期的重要地位和特权 (颜海英:《托勒密时期埃及奴隶制评析》,《历史研究》1996年第6期)。在现存体现埃及祭司集团与托勒密王室关系的文献中,立于神庙最显著位置、由祭司颁布的宗教敕令 (以下简称“教令”)是最为重要的一类,尤其是从托勒密三世至五世在位时期 (前246—前180)的一系列祭司教令,反映了祭司阶层是如何利用自身所代表的埃及宗教传统,从各个方面突显王权的埃及特征和国王的埃及形象,并为自身争取实际利益的。②胡斯梳理了托勒密时期召集的本土祭司宗教集会及其颁布的教令概况,参见W.Huss,“Die in ptolemaiischer Zeit verfaβten Synodal-Dekrete der ägyptischen Priester,”Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik,Vol.88,1991,pp.189-208。

一、缘起、地点与内容:托勒密时期的祭司教令概况

早在托勒密一世尚未成为国王时,即已发布过一份命令 (即“总督石碑”),提到他为埃及做了两件事:一是赶走波斯人,并将他们抢走的埃及神像送归埃及;二是向布托 (Buto)的乌图 (希腊语Uto,即埃及语Wadjet)神庙捐赠。③W.K.Simpson,Literature of Ancient Egypt:An Anthology of Stories,Instructions,Stelae,Autobiographies,and Poetry,New Haven:Yale University Press,2003,pp.392-397.乌图女神是象征埃及南北两部分国土的“两夫人”(Nebty)之一,与法老的王权密切相关。托勒密的做法因此充满了耐人寻味的政治意图。另一篇早期文献“门德斯石碑”(Mendes Stele)则记载了托勒密二世因门德斯的圣羊加冕,召开了埃及本土祭司大会。①S.Birch,Records of the Past,Vol.8,London:S.Bagster and Sons,1874,pp.95-102.从托勒密三世时期开始,在重大事件发生时 (如国王加冕、重大战役获胜、国王的周年庆典、王室成员的神化以及神圣动物就职等),召开全国祭司大会,并以大会决议的形式发布颂扬国王的教令成为一种惯例。如果国王没有指明特定集会地点,如孟斐斯 (Memphis),则祭司们就要前往亚历山大里亚(Alexanderia)。这类教令的格式相当固定,呈现出模式化的特点。以拉斐亚 (Raphia)、孟斐斯和菲莱(Philae)教令为例,三份文献均以时间、王衔以及宗教大会召开的原因和地点开始;中间部分解释了特定国王享有王权的原因,一般是由于国王取得了功绩或做出了善举;最后一部分则是进一步增加国王荣耀的措施,包括要将国王的形象和该教令安置在埃及所有的第一、第二和第三等级的神庙区域。

在此类教令文献中,一般均会有一句话述及该教令石碑安置的位置,即“最为显著之处”。在这些双语 (希腊语和埃及语)三文 (希腊文字、圣书体埃及文字、世俗体埃及文字)教令中,这一位置的圣书体文字铭文表述为wshˇt mš‘w(?),②菲莱第二教令,第14行,参见 W.M.Müller,Egyptological Researches,III:The Bilingual Decrees of Philae,Washington:Carnegie Institution,1920,p.79.即“(在)民众的场院中”;世俗体铭文为n p m‘nt wnh·,③拉斐亚教令第33行,参见R.S.Simpson,Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees,Oxford:Griffith Institute,Ashmolean Museum,1996,p.252.即 “在公共区域”;希腊文铭文为 en tōi epipha[nestatōi tōpōi],④孟斐斯教令第 38行,参见 A.Bernand,La prose sur Pierre dans l'Égypte hellénistique et romaine,1:Textes et traductions,Paris:Éd.du Centre National de la Recherche Scientifique,1992,p.47.即“在最为显著之处”。⑤参见Stanwick,Portraits of the Ptolemies:Greek Kings as Egyptian Pharaohs,Austin:University of Texas Press,2002,p.7-8.这显然指的是神庙复合建筑的公共空间,最可能的位置是神庙最外面的大门 (通常是第一道塔门)前方的神庙前院,也就是“圣道”(即“斯芬克斯大道”)终点区域的某一位置,也可能是在最外面的一道大门之内的一片场院,一般来说普通民众在进入神庙围墙的大门后只能到达这一区域。由于在数千年的岁月中损毁严重,目前仍在原址的托勒密教令铭文已不多见,除发现于菲莱伊西斯 (Isis)神庙“诞生之屋”外墙上的两份教令铭文外,该神庙中的一块托勒密六世时期的石碑亦可提供类似的证据。这块半圆形石碑上刻写着一篇可能标志着该第二塔门修建完成的奉献铭文,立于第二道塔门前方的左侧,⑥G.Haeny,“A Short Architectural History of Philae,”Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale le Caire,Vol.85,1985,p.208.正是位于神庙第一和第二塔门之间的普通民众可进入的神庙公共区域。

现存埃及祭司教令主要集中于托勒密三世至托勒密五世时期。从波斯于公元前525年征服埃及至托勒密立国约二百年,从托勒密立国至托勒密三世时期卡诺普斯 (Canopus)教令的发布 (前238)又历近百年,埃及祭司集团对与外族统治者合作已不再陌生。托勒密时期与王室合作密切的埃及祭司可以熟练地用希腊语来表达自己的观念,他们十分熟悉并参与到新政府的运作中,并且懂得如何来取悦国王。他们在埃及的社会环境中 (如神庙)是埃及祭司,在政府机构中则展现出其熟悉希腊文化的一面。⑦威利·克拉瑞斯:《托勒密时期的埃及:一个双面的社会》,颜海英译,《古代文明:辑刊》,北京:文物出版社,2002年,第499页。很可能就是他们起草了这些祭司教令,之后译成希腊语文本接受托勒密王室的审核。托勒密三世至五世时期重要的祭司教令如下:从表中可以看出,这些祭司大会召开和教令颁布的时间在公元前238—前185年之间,时间跨度涵盖了托勒密王朝由盛转衰的整个过程。卡诺普斯教令描述了托勒密三世对神庙的捐赠和他在国内外的赫赫战功,包括将之前被波斯王冈比西斯 (Cambyses)掠走的神像带回埃及和平定本土埃及民众起义。教令中还提到国王在尼罗河水位低的年份减免了税收并从国外进口谷物,以及将已逝公主视为神并为其设立单独崇拜。拉斐亚教令记载了埃及军队在拉斐亚对塞琉古王朝的重大军事胜利,教令将托勒密四世描绘为埃及传统中作为征服者的法老形象。孟斐斯教令 (罗塞塔石碑)主要叙述托勒密五世袭王位的正统性,以及他的诸多善行,例如减税、在神庙中竖立雕像等对神庙与祭司集团大力支持的举动。①M.M.Austin,The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conques:tA Selection of Ancient Sources in Translation,Cambridge;New York:Cambridge University Press,pp.470-475,481-485,491-496.菲莱第二教令记载了托勒密五世时期平定了上埃及民众起义,义军领袖作为俘虏被带回并处死。菲莱第一教令则是重申孟斐斯教令的内容,因上埃及在后者颁布时被义军占领,平定起义后需对教令重新确认,只是增加了王后克利奥帕特拉 (即Cleopatra I,塞琉古国王安条克三世之女)亦享有尊崇的内容。②以上参见 Müller,Egyptological Researches,III,pp.57-58,31-56.这些教令内容的历时变化表明,埃及本土祭司集团敏锐地注意到托勒密王室力量的变化,并利用这种局势,在教令的各个方面突出埃及宗教传统,古典世界的巴塞勒斯 (basileus)王权在希腊化时代的埃及逐渐向法老王权的模式转变。

表1 托勒密三世至五世时期的祭司教令 (时间皆为公元前)⑧Stanwick,Portraits of the Ptolemies,p.7.

二、名字与王衔:新时代的法老定位

在法老时期,埃及国王的名字由五部分组成,是为王衔。③I.Shaw,ed.,The Oxford History of Ancient Egypt,Oxford;New York:Oxford University Press,2000,p.8.在一个完整的王衔中,有三个名字将法老比作埃及的神:荷鲁斯 (Horus)名,将国王比作天空之神荷鲁斯,这在埃及最早的王朝时期已经出现;金荷鲁斯名,把国王比作奥西里斯 (Osiris)之子,在打败他的叔叔、篡位者塞特 (Seth)之后,荷鲁斯是其父奥西里斯的合法继承者,该名字一般认为有表示“战斗中的优胜者”之义;拉神 (Re)之子名,表明国王本人是太阳神拉的儿子。还有两个名字是政治性的:埃及自古被看作一个由南北两部分组成的国家,分别由两位女神,即秃鹫神和眼镜蛇神来代表,体现在名字中即为两夫人 (或两女神)名;或是由芦苇和蜜蜂来代表,体现在名字中即为树蜂名。最重要的两个名字写在王名圈内,出现在最后两栏中,称为第一名字 (树蜂名)和第二名字 (拉神之子名),后者包括了如亚历山大和托勒密之类的希腊名字。作为取得埃及祭司集团认可的方式之一,从亚历山大征服埃及起,马其顿—希腊君主获得部分传统的埃及法老的头衔就成为一种惯例。为了表明自己是埃及本土法老的合法继承人,亚历山大本人获得了和波斯入侵前最后一位埃及本土法老奈克塔尼波二世(Nectanebo II)相同的荷鲁斯名字。此外,由于赶走了波斯人,将埃及人从波斯的奴役中“解放”出来,亚历山大还拥有“驱逐外来者”的头衔,他自身的外来身份则因作为法老的合法继承者并获得王衔而得以消解。在前往西瓦 (Siwa)求取阿蒙神 (Amon)神谕④参见 Strabo XVII.1.43;Diod,XVII.51.之后,亚历山大像希腊人崇拜宙斯一样崇拜阿蒙,将阿蒙看作自己的父亲并受其护佑,因此,“阿蒙神宠爱的”是他获得的头衔之一。⑤关于亚历山大的埃及式王衔的讨论,参见Hölbl,A History of the Ptolemaic Empire,p.79.托勒密建国后,直到托勒密四世,关于“阿蒙神的宠爱 (或庇护)”的内容一直包含在托勒密国王王衔的第一部分。到托勒密五世时期,王衔中的阿蒙神被普塔神所取代。普塔神早在托勒密三世时期即首次出现在金荷鲁斯名中,即“就像普塔-塔-塔楞一样的周年节之主”,且保留在之后的国王的金荷鲁斯名字中;“普塔神宠爱的”这个头衔亦被加在托勒密三世的第二个名字中,但到托勒密四世时,普塔神被伊西斯女神所取代;直到托勒密五世及之后,普塔神又被提及。这一时期普塔神地位的提高显然和孟斐斯城地位的提高紧密相关。最迟从托勒密五世开始,国王须在孟斐斯按照埃及传统举行加冕仪式。值得注意的是,随着普塔神在王衔中的不断出现,阿蒙神则逐渐消失。阿蒙神是源自上埃及底比斯城 (Thebes)的新王国以来埃及最为重要的主神,亚历山大的头衔中也提到了他。一直到托勒密三世,阿蒙神都是亚历山大的继承者第二个名字中唯一提及的神。之后,底比斯地区在托勒密四世时期的大规模起义对托勒密王朝的统治形成沉重打击,也正是从这一时期开始,托勒密君主将阿蒙神的名字剔除出王衔,并抬升孟斐斯城普塔神的地位,这三者之间可能的因果联系相当明显。

在神庙的铭文中,早期的托勒密诸王,甚至更早些的亚历山大都有完整的王衔。在通常情况下,它既不是希腊文,也不是世俗体文字,而是用传统的圣书体文字刻写在神庙墙壁上。但在公元前238年的卡诺普斯教令中,法老的王衔并未列出;①卡诺普斯教令第1行对国王的名字仅提到“托勒密 (三世)、兄妹神托勒密 (二世)和阿尔西诺之子”。21年后的拉斐亚教令中,法老的王衔,即五个名字则全部列出。从这两份教令发布的历史背景来看,前者正处于托勒密王朝的黄金时代,军事力量较强,发布教令是为了庆祝周年节和神圣动物即位;后者则已处于王朝衰退期,且埃及本土士兵首次在战斗中发挥了重要作用。②在此之前,托勒密王朝军队由马其顿—希腊人士兵以及地中海沿岸各地招募的雇佣兵组成,本土埃及人在其中仅承担部分后勤保障和其他辅助性工作。参见A.B.Lloyd,“The Ptolemaic Period,”in Shaw,ed.,The Oxford History of Ancient Egypt,p.401.因此,尽管同样是发布祭司教令,但形势今非昔比。此时的托勒密王室不仅需要继续甚至是进一步获得祭司集团的认可,还需要稳定已经有相当重要性的本土士兵参与的军队。因此,很可能是王室在祭司的建议下,在教令中列出完整的王名,这是托勒密国王继续向埃及传统转向的一个清晰的信号。

特别值得注意的是拉斐亚教令中托勒密四世的希腊崇拜名,他被称作“笃爱父亲的人”。如果说他并未弑父篡位即是笃爱父亲,实为勉强。实际上,如果联系教令的内容来看,这一称号拥有更为深刻的宗教含义。如前文所述,在一系列教令中均规定,为了尊崇国王夫妇,需要将国王及王后的雕像置于所有埃及一、二、三级的神庙“最为显著之处”。而在拉斐亚教令中,托勒密四世国王的雕像被命名为“托勒密,荷鲁斯,保卫他父亲的人,他的胜利是美丽的”,①拉斐亚教令第35-36行,参见H.J.Thissen,Studien zum Raphiadekret,Meisenheim am Glan:A.Hain,1966,p.23.拉斐亚教令石碑的上半部分是托勒密四世骑在战马上手执长矛刺向安条克三世 (Antiochus III the Great)的场景,他身后站着王后阿尔西诺三世 (Arsinoë III)。在教令的最后,托勒密四世的胜利被等同于荷鲁斯战胜了塞特。这两点内容均直接指向荷鲁斯作为复仇者和父亲奥西里斯的保护者的身份,托勒密四世希腊语名字的内涵完全根植于古埃及神话的背景中。此外,拉斐亚教令中的王衔第三部分是目前已知最早的译成希腊语的金荷鲁斯名,这也透露出此时把国王与荷鲁斯联系起来的意图。该金荷鲁斯名描绘了国王作为获胜的荷鲁斯的角色,即“战斗中的优胜者”。即便是托勒密四世王衔的第五部分“伊西斯女神所宠爱的”,也等同于是强调国王在位时作为伊西斯女神之子荷鲁斯的角色。

将名字与宗教或神话背景结合的做法并非始于拉斐亚教令中的希腊王名。托勒密二世的崇拜名为费拉德尔弗斯 (Philadelphus),意为“爱其姐妹的人”。表面上看,这只是如实表述了他的兄妹婚的情况,即娶了其同父同母的姐姐为王后。如果从宗教或神话背景中寻找这种婚姻的原因,在希腊方面,可以认为是模仿了宙斯与赫拉的婚姻;从埃及的角度来看,这显然指的是奥西里斯和伊西斯这一对兄妹神的结合。但是,这并非又一次忠实地遵循法老时期的传统。尽管兄妹婚确实发生于古埃及宫廷,尤以第18王朝的兄妹婚最为著名,但他们均为同父异母婚姻,目前尚无确凿证据表明法老时期的王室婚姻曾发生在同父同母的兄妹之间。因此,自托勒密二世和阿尔西诺二世开始,可能这一学自古代波斯传统的完全的兄妹婚在客观上也是一种更纯粹地对埃及神话的模仿,而并非对埃及实际既有传统的模仿。这也在某种程度上表达了托勒密诸王试图获得本土埃及人认同的强烈意愿。鉴于本土埃及祭司早在亚历山大时期即与马其顿—希腊统治者合作,②亚历山大在西瓦求取阿蒙神谕以及选定孟斐斯作为官方认定的法老居住的首都均显示出对本土祭司意见的重视。从托勒密二世时期开始,王室内部彻底的兄妹婚传统很难说完全没有受到埃及祭司长期在政治神话和宗教观念方面的影响。

三、埃及式的国王功绩与善行:托勒密王权的合法化依据

祭司教令的核心内容是颂扬国王,同时涉及祭司组织和神庙管理等相关事务。颂扬国王是有条件的,即证明国王是值得被颂扬的。因此,祭司教令均会叙述国王取得的功绩或做出的其他值得被赋予荣耀的行为。

(一)守护国家和恢复秩序

守护国家是一国君主的天然职责,从亚历山大到托勒密诸王,为了在最初占领埃及并在之后守住埃及,均会不遗余力地与其他试图染指埃及的势力周旋或交兵。这类事件在祭司教令中成为佐证王权合法性的绝佳证据,但并非被简单地陈述出来,而是与埃及宗教或传统的其他方面融合在一起。

在现存祭司教令中,拉斐亚教令显示了祭司是如何以埃及的方式展现托勒密四世作为国家守护者的形象的。除了上文提到的国王名字中所暗示的宗教信息外,教令石碑上部的图像也展示了国王作为战士征伐外国军队的形象。在拉斐亚教令的孟斐斯石碑上,图像中的托勒密四世身着埃及服饰,头戴双冠,骑在马背上,将一柄长矛刺向蜷缩在他面前的敌人 (可能是拉斐亚战役中战败的塞琉古国王安条克三世),但他在该教令的皮通 (Pithom)石碑上则身着马其顿盔甲,③W.Spiegelberg,Die demotischen Denkmäler,III,Leipzig:Drugulin,1932,pp.20-26.后者与阿契美尼德(Achaemenid)王朝的国王将埃及和波斯元素结合起来的装束颇为相似:在阿塔薛西斯三世(Artaxerxes III)时期的一枚硬币上,国王头戴埃及双冠,身着波斯传统袍子。④H.Luschey,“Archäologische Bemerkungen zu der Darius-Statue von Susa,” in Akten des VII,Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und Archäologie,München,7-10 Sept.,1976,Berlin:D.Reimer,1979,p.212.在上述两块石碑中,阿尔西诺三世均身着埃及女神的头饰,立于骑在马背上的国王身后。在此之前,埃及法老在战场上若有交通或助战工具,只会是战车,国王骑马形象的出现在埃及官方艺术中是一种革新。鉴于从托勒密三世到五世时期的一系列教令中,公元前217年的拉斐亚教令在时间上处于中间位置,此时托勒密王室与埃及祭司集团之间正保持着一种微妙平衡的状态,国王形象呈现的形式也许意味着双方的妥协,但更为关键的是这幅图像所表达的内容背后的理念,这需要从教令铭文中寻找线索。

拉斐亚大捷证明了法老完成了保卫埃及、维护宇宙秩序的职责,他因此得以将自身的王权崇拜合法化。国王的战斗在铭文的一开始即以一种神话的方式表述:

埃及的众神与他同在,为他指明道路,在向叙利亚和腓尼基人的国家行军时保护他。他们使他看到未来并听到预警,在梦中赐给他神谕,告诉他会战胜敌人。他们从不会在危险时远离他,而是会保护他,使他安全。①拉斐亚教令第8-11行。参见Austin,The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest,p.482.

最终,国王在战争的第十天,以一种“伟大而辉煌的方式”打败了安条克三世,所有在战斗中靠近国王的敌人都等于是自杀,这就像伊西斯之子荷鲁斯对待他的敌人时所做的一样。至此,铭文与上方图像互为呼应,清楚地阐明了国王作为保护者的角色与荷鲁斯作为国家和王权的保护神有关。之后,国王在这位神祇 (荷鲁斯)的生日那天返回埃及,②以上见拉斐亚教令第12-15、26-30行。参见 Austin,The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest,pp.482,483-484.就像在尼罗河泛滥时一个新的荷鲁斯乘着圣船顺流而下 (可能是经由孟斐斯回到亚历山大里亚)。

数据以统计学软件SPSS18.0分析,以(±s)表示计量资料,经t检验;以率(%)表示计数资料,经χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

除了要在外敌侵扰时守护国家,恢复内部秩序也是国王职责的一部分。公元前196年3月27日,全国各地的祭司再次聚集在孟斐斯召开宗教会议,庆祝年仅14岁的托勒密五世加冕。尽管这次宗教会议所发布的教令仍将以颂扬国王为主题,但显然此时已无法指望再以新国王的凯旋作为其获得荣耀的依据。在内外交困的情况下,托勒密政府迫切需要一位获得认可的国王来稳定局势,王室从未像此时需要依赖与本土祭司集团的合作。正是在这种情况下,年轻的国王面临着巨大的期待:他必须能够弥补即位八年来仍持续不断的民众起义给国家带来的创伤,必须重建秩序来完成法老的传统宗教义务。在这样的指导原则下,孟斐斯教令中的托勒密国王形象空前正统:

为了使 (国王的)神龛与众不同,从现在直到永远,要在神龛上加上十顶金王冠,每顶上面加一只圣蛇标记,用以代替那些在其他神龛上方的圣蛇标记。双冠要置于这些王冠的中部,因为这是国王在孟斐斯神庙的登基大典加冕时所戴的。在这双冠四周的四角上方的表面,在上面提到的金王冠的前方,要有一束莎草和一株南方的植物;它们须如此这般安排:一只鹰站在一只篮子上,其下应为一株南方的植物,它们应固定于金神龛的右侧上角;一条蛇,其下为一只篮子,置于一株莎草上,它们应当固定在左侧 (上角)。这些事物的含义是“照亮了上下埃及的国王”。③孟斐斯教令世俗体文本第25-27行。参见 Budge,The Decrees of Memphis and Canopus,Vol.II,The Rosetta Stone,London:Kegan Paul,1904,pp.53-54.

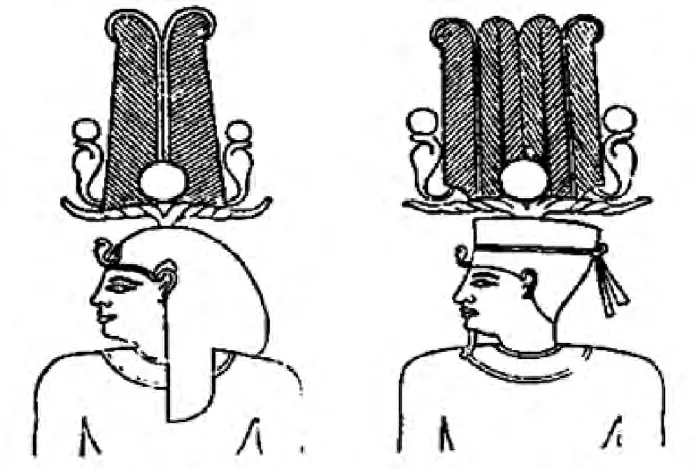

在这些规定中出现了一系列法老时期特有的王权象征物,它们集中出现在王冠上。历史上的法老王冠依据不同场合的需要而有多种类型,但无论是哪种王冠,均包含两地统一的最基本的元素,由白冠和红冠所组成的象征国家统一的双冠 (shˇmty)是所有王冠中最基本,也是最重要的类型。其中,白冠是白色土地 (即上埃及、南方的沙漠)统治权的象征,红冠是黑色土地 (即下埃及、北方三角洲的沼泽地)的象征。早在第1王朝的法老美尼斯 (Menes)统一埃及时,双冠即已作为统一王权的象征。从此之后,直到前托勒密时期,双冠始终是作为埃及之主合法性的表现,而托勒密国王显然不会忽视这一代表对整个国家拥有绝对统治权的重要象征物。在上文所述托勒密五世加冕时所戴的王冠,为了契合隆重庄严的仪式氛围且突显统一王权的需要,选择的正是双冠。在祭司没有为他进行双冠的加冕之前,他不会被视为法老的合法继承人。所谓的十顶金质王冠,由于孟斐斯教令规定了为托勒密五世所建的神龛和王冠皆与众不同,且迄今为止尚未发现这位国王保存下来的神龛与王冠,故无法据教令的描述判断其究竟是何类型。但托勒密五世有其他头戴埃及王冠的形象留存下来 (见图1),在一幅图中,他的一个王冠由两根分别象征着上下埃及的羽毛所装饰,王冠上还有一对角、一对头顶日轮的蛇以及正中一个较大的日轮;在另一幅图中,他的王冠包含了两对羽毛,每一对分别象征上下埃及,其他装饰元素基本不变 (帽子由圆顶变成平顶,且有环绕的束带)。在这些装饰元素中,日轮象征着国王是太阳神之子;角和羽毛把他和阿蒙—拉联系起来;一对蛇指的是他受古老的上埃及女神奈亥贝特(Nekhebet)以及下埃及女神瓦杰特 (Wadjet,即“乌图”)所宠爱;两侧的羽毛把他和奥西里斯等同起来;如果还有第二对蛇,则代表着伊西斯和奈弗西斯 (Nephthys)的守护,如托勒密三世的王冠。此外,有些王冠上还有鹰的符号,这象征着国王就是代表王权的荷鲁斯,如托勒密七世的王冠。至于十顶金冠是如何在神龛上排列的,巴奇 (E.A.W.Budge)认为,尽管没有考古证据,但根据古代埃及二元对立的思维方式和王冠体现出的对称的艺术法则,这些王冠很可能是前方四个、左右两侧各三个,这样可以保证在节日游行时从三个方向都可以看到四个王冠;如后方也放置,则可能是前后各四,左右各一,这样也符合对称的原则。①Budge,The Decrees of Memphis and Canopus,Vol.II,The Rosetta Stone,pp.40-41.

图1 托勒密五世的两个王冠。图片来源:Budge,The Decrees of Memphis and Canopus,Vol.II,The Rosetta Stone,p.34.

根据教令的描述,最显著的双冠应置于十顶金王冠之前,也就是说,它很可能位于神龛顶部的前方边缘。根据圣书体文字中的神龛的写法,即,其上部有可能是弧形,双冠可能位于最高点。在双冠前方的装饰空间内,正前方有代表北方和南方的植物,分别是莎草和蓝莲花,这一组象征物很可能是这样排列:;右上角是上埃及的动植物象征,即鹰和蓝莲花 (或);左上角是对应的下埃及的象征,即蛇和莎草 )。教令特别在这之后加以解释,指明以上是为上下埃及之主——国王所建的神龛及王冠。在这样一个固定了十一顶王冠的完整神龛上,通过多种方式反复表达了上下埃及统一的王权这一理念。

值得注意的是,在双语三文对照的教令文献中,尽管三部分内容理论上应当完全一致,但也存在因种种原因导致含义有所差异的情况。如上引孟斐斯教令有关神龛描述的希腊语文本即只是笼统地说,“金护符应当置于王冠四周的方形表面,在上文提到的王冠之旁,应当在上面刻写文字,以使它可确定为是使上下埃及被照亮的国王的神龛”。②希腊语译文参见 Austin,The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest,p.494.从中无法看到具体的代表上下埃及的动植物的呈现及方位。这一段的最后一句则以圣书体文字版本传达的含义最为丰富:这些象征元素是指“白冠之国和红冠之国的照亮者,奈亥贝特和瓦杰特的圣殿之主”。圣书体文字特有的细微且丰富的含义在希腊语版本中显然已经消失殆尽。

至此,年轻的国王戴上王冠,承担起古代法老的仪式职责;穿戴好所有的表达传统王权意识形态的礼服与配饰,在加冕的同时实现了政治宣传的功能。

与进行王权意识形态的宣传相呼应的是孟斐斯教令中关于托勒密五世守护国家和恢复秩序的记载。他不仅“命令那些从战场上归来的人,和那些曾经在埃及参与叛乱的人,应当解甲归田并恢复财产”,同时,他“采取一切必要措施,派遣步兵、骑兵和海军,以抵抗从海上和海岸线袭击埃及的人”。为了打败侵略者并保护神庙以及所有在埃及的人,他“耗费大量金钱和谷物”。另外,公元前197年,埃及军队在尼罗河的帮助下攻克利科波利斯城 (Lykonpolis)的事件显然是神化王权的程式化做法,托勒密五世因此被比作荷鲁斯和拉神。由于他是战争中的领袖,遵循古代埃及法老王权形象的模式,战胜了众神的敌人,他现在有资格成为国王。在加冕仪式中有一个环节同样极具象征意义,即获胜的荷鲁斯国王处决起义的“匪首”,③G.Roeder,Kulte,Orakel und Naturverehrung im alten Ägypten,Zürich;Stuttgart:Artemis-Verlag,1960,p.180.完成此事,表示他有资格从父亲那里接受王权。在仪式中,早已去世的托勒密四世将国家的统治权移交给儿子,或者更为准确地说,移交的是拥有统治权的荣誉。年轻的托勒密五世的神性,即“荷鲁斯的形象,伊西斯与奥西里斯之子”,在整份教令的前言部分明确建立起来。通过仪式化地宣传其平定战乱并重建秩序的做法,他获得了即位的合法性。

从拉斐亚教令到孟斐斯教令,埃及面临的危机从国外转向国内,但国王作为国家的守护者和秩序的恢复者的角色并没有变化。祭司集团在教令中将托勒密国王作为君主所必须承担的军事职责以埃及宗教观念中的传统王权的方式集中展现出来。

(二)虔敬神明与捐赠神庙:祭司集团保存神庙地位的努力

法老时代的埃及是高度政教合一的国家,所尊奉的神明及其神庙会得到来自国王的大量捐赠,作为交换,在宗教文献中法老被称为具有神性的神之子。托勒密政权自诩为法老传统的合法继承者,埃及祭司集团在教令中对托勒密国王在宗教方面的作为也有典型的埃及式描绘。

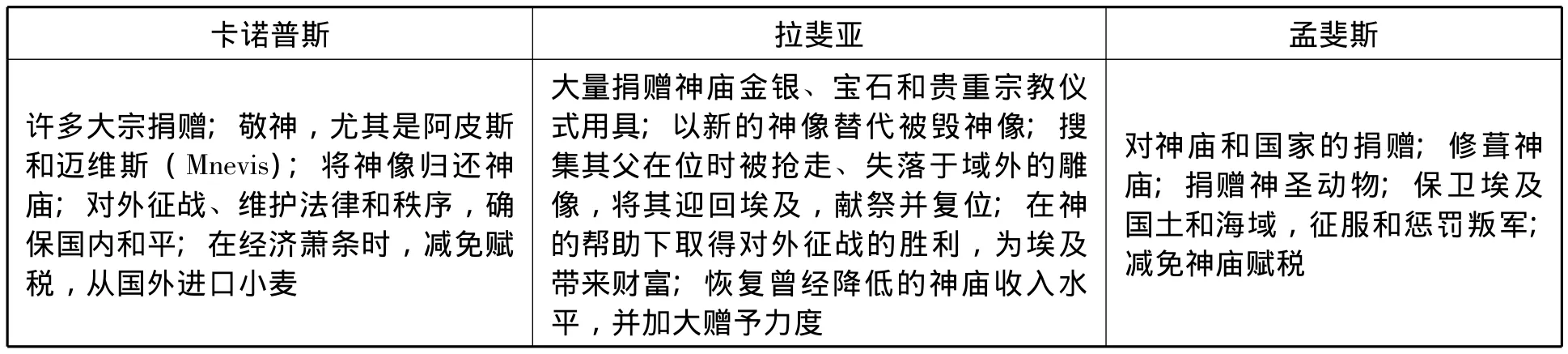

在卡诺普斯、拉斐亚和孟斐斯教令中,国王捐赠神庙的行为分别如下:

images/BZ_197_279_1092_2200_1511.png

从三份教令的相关内容可以看出,在祭司的观念中,托勒密君主在宗教方面应当担负的职责包括:直接向神庙进行物资赠予、捐赠神庙修建工程、对神庙实行减免税收的政策、保护神像以及捐赠神圣动物等。这一部分内容一般是教令中赞誉国王的原因,它前面胪列的是国王的一系列头衔,之后接续的是祭司据此赋予国王 (夫妇)及其祖先的荣耀。换句话说,在这种结构中,国王获得荣耀取决于两个方面任务的完成,一是在意识形态上国王需要扮演王衔中要求的一系列宗教角色,二是在实际行动上要建立恢复秩序的功勋并表现出对神明 (即神庙)的慷慨仁慈。祭司集团当然明白自身因宗教事务而具有的重要地位,不可能满足于王室表面上对埃及宗教的尊重。因此,获取物质财富、从政策上要求尽可能多的实际经济利益是他们尤其关注的内容,甚至在不同的本土祭司集团之间也有互相争夺利益的事件发生。

早在托勒密二世时期,王室已重视扶植菲莱岛上的伊西斯神庙,将下努比亚地区直到第一瀑布之间约19公里长的一块区域,即多德卡舒伊诺斯 (Dodekaschoinos)地区的税赋作为礼物,送给菲莱的伊西斯神庙,其目的显然是安抚、拉拢这一上埃及地区重要的神庙势力,但这一做法给象岛(Elephantine Island)上的亥努姆 (Khnum)祭司带来了严重的经济困难。作为大瀑布神亥努姆和萨特尔 (Sater)崇拜的管理者,他们曾从遥远的古代起就拥有在埃及南部边境地区的主导地位。在收入被菲莱的祭司夺去之后,他们在托勒密五世末年抓住了菲莱祭司和通外敌——埃及南方毗邻政权麦罗埃 (Meroë)国王的机会,发布了一份托古铭文,该铭文后来发现于第一瀑布塞赫勒 (Sehel)岛上的一块石碑上 (史称“饥馑碑”)。碑文描述了第三王朝乔塞尔 (Djoser)法老在位时期,埃及发生了七年饥荒,乔塞尔在神灵托梦的指示下,将多德卡舒伊诺斯地区送给象岛上的亥努姆神庙,该区域的收入由其农业产出、捕猎动物的十分之一以及转运征税和采矿权等构成。在声称古代曾拥有此地所有权的基础上,亥努姆神庙祭司提出对该区域至今仍拥有权利的主张。①碑文内容参见M.Lichtheim,Ancient Egyptian Literature:A Book of Readings,Vol.III:The Late Period,Berkeley;Los Angeles;London:University of California Press,pp.94-103.尽管国王没有同意他们的要求,但这一事件清楚地表明,祭司集团绝不会仅满足于在意识形态领域居于优势地位,他们会抓住机会,利用宗教和传统的外衣,努力获取实际经济利益。官方教令文献中记载的国王对神庙所谓慷慨的大量捐赠,显然是祭司精心打造的符合传统法老敬神角色要求的形象,同时也是祭司集团努力壮大神庙力量的结果。

四、雕像与神化:融入埃及万神殿中的托勒密君主

祭司教令中提到的国王形象有两类,一类是刻于石碑并展示在“圣道”上的形象,它描绘了国王以埃及的方式作为国家保护者的角色,祭司们需要每天都觐见国王的形象并举行相应的仪式;①E.Lanciers,“Die ägyptischen Priester des ptolemäischen Königskultes,” Revue d'Égyptologie,Vol.42,1991,pp.135-136.第二类是国王的小雕像,需置于神庙最深处的内殿内,在宗教节日时从中抬出,参加公开游行。这类雕像为了便于携带,体积均不大,一般为木质或贵金属材质。拉斐亚教令提到,埃及的敌人将神庙内殿的雕像抢走,托勒密四世又将之夺回,并抬着它们参加游行。

拉斐亚、孟斐斯和菲莱教令均细致描绘了小雕像所在的神龛。现存神庙浮雕上的图像表明,在游行的队伍中,祭司抬着一只圣船,圣船上有一个方形的神龛,小神像则置于这一神龛中。孟斐斯教令尤其描绘了这一神龛是如何用珍贵的原材料建造的,并辅以双冠、眼镜蛇以及纸莎草等来作装饰。②Stanwick,Portraits of the Ptolemies,p.13.这些装饰造型和贝莱尼科公主的小雕像类似,都是为了将王室与神明的神龛区别开。教令进一步要求,这两类神龛都要参加主要节日的游行。这一抬升国王宗教地位的做法早在托勒密二世时期的门德斯石碑中即已出现,国王的小雕像被当作与其他神明“共享神庙的神”(sunnaos theos)。因此,他的神像当然有资格与其他神像并列,共同参加神庙的节日游行。

在目前已发现的这类小雕像中,以丹达拉神庙的贵金属雕像最为典型,其中的大部分都是神像,但也有一些是国王的雕像。在图赫·卡拉穆斯 (Tukh el-Karamus)的神庙宝藏室发现了托勒密二世的一个青铜合金的半身小雕像,从其背后有孔③Stanwick,Portraits of the Ptolemies,fig.A7.来推测,在仪式中它可能附着在某种高举之物的顶部,拉斐亚教令中提到了这一类神像和宗教仪式用具。

教令中对设立雕像的安排,尤其是将雕像置于神庙内殿的做法,缘起于托勒密将以国王为代表的王室成员的神化。在卡诺普斯教令中,这种神化过程与埃及宗教有极为密切的关系。公元前238年,当宗教大会正在进行时,贝莱尼科公主夭亡,这发生在提比月 (Tybi)的开始,也是霍亚克月(Khoiak)奥西里斯的节日之后。因此,公主的丧葬仪式和其他相关典礼就紧跟在奥西里斯的节日庆典之后进行。公主安息于她的父母在卡诺普斯为其所建的奥西里斯神庙中,相关的崇拜仪式也在那里举行。在贝莱尼科之前,阿尔西诺二世已经被奉为神,贝莱尼科现在享有同样的待遇,她的金像被安置于全埃及的神庙内举行王室崇拜的圣所中,并刻有铭文“贝莱尼科,处女女主人”。从此之后,她的雕像也要在重大节日时分,与众神一道抬出神庙,参加公开游行。

可以看出,在教令的这种安排中,公主贝莱尼科首先和奥西里斯联系起来,这既是因为她安息在卡诺普斯的奥西里斯神庙里,也由于之后关于她的崇拜仪式被纳入遍布埃及的霍亚克节日庆典中。另外,由于她的死亡发生在提比月,她也与哈托尔—泰芙努特 (Hathor-Tefnut)女神联系在一起,因为后者的节日在同一时间庆祝。哈托尔—泰芙努特节日的主题是女神的消失以及最终回归到众神之间。祭司教令显然利用了这一点,将贝莱尼科与哈托尔—泰芙努特进行类比:公主的消失实际上是因为她重新成为了女神。这样,以她的名义庆祝的节日就在一年中与哈托尔—泰芙努特的节日同样的时间确立下来。不仅如此,作为这一新的节日庆典的一部分,女祭司们要在她的雕像前奉献每年第一批成熟的谷穗,贝莱尼科以这种方式与伊西斯—瑞奈努泰特 (Isis-Renenutet,希腊人视其为伊西斯—德墨忒尔,即Isis-Demeter)联系起来,与大地的丰产相关。④Hölbl,A History of the Ptolemaic Empire,pp.108-109.

卡诺普斯教令详细描绘了公主贝莱尼科死后如何被严格遵照古埃及仪式完成神化的过程。此事发生时恰逢从埃及各地赶来的高级祭司齐聚开会,这为托勒密三世提供了神化王权的绝佳机会,祭司们成为王室进行政治宣传的目标,同时,他们还是在将来的宗教节日中向广大参与者宣传这一信息的人。这一事件发生在托勒密王朝的黄金时代,即使祭司集团对此有所不满,也不可能表现出来,且这一事件之前已有阿尔西诺二世事件的先例。①阿尔西诺二世早在托勒密二世时期所立的门德斯石碑上即已被奉为神,参见G.Roeder,Die ägyptische Götterwelt,Zürich;Stuttgart:Artemis-Verlag,1959,pp.168-188.因此,至少从教令内容来看,埃及祭司忠实完成了托勒密国王的意图,但整个神化公主的方式仍然充满了埃及宗教的意蕴。公主的崇拜仪式来自于传统的死者崇拜,通常这种仪式是在孟斐斯的塞拉皮雍为过世的阿皮斯圣牛和国王举行的,现在则为夭亡的公主举行。这意味着托勒密埃及国王及王室成员神性的获得与古典世界的“王”(即巴塞勒斯)并不相同,并不必然以巨大功绩作为先决条件,而是王室家族与生俱来的特质,并至少在名义上应得到埃及全体祭司的确认。

从托勒密三世至五世时期的祭司教令中可以看出,托勒密国王为了稳固统治,拉拢祭司集团,在国王的角色定位、合法化依据,以及神化王权方面采取了一系列措施,并通过祭司教令的形式,以埃及传统的方式公告天下。在教令文献记载中,托勒密国王不仅继承了法老的职责,对神庙慷慨捐赠,被神化的王室成员雕像被安置于埃及神庙之中并参加各神庙的宗教游行,王室甚至比埃及人更为彻底地模仿奥西里斯和伊西斯的兄妹婚。尽管托勒密国王未必全部做到这些教令中的举措,甚至现有文献可以证明其中的一些措辞完全是在粉饰太平,但更值得注意的是祭司集团可以如此发布教令的原因。托勒密三世到五世期间,王朝由盛转衰,王室在国内外的地位定然也有相应的变化,这在教令中体现最突出的就是越来越鲜明的法老式的国王形象。埃及祭司集团不仅在神庙建筑本身竭尽所能地将埃及传统展示出来,也试图在官方意识形态的表达方面从托勒密王室手中争取到更多的有利条件。他们根据实际政治形势的变化,巧妙地将外族君主按照传统法老的形象加以包装,既满足了国王政治宣传的需要,也可以被本土埃及人接受。更为重要的是,这种合作是祭司集团换取生存空间的手段。在公元前2世纪托勒密王朝的政治平衡中,上埃及出现了修建神庙的热潮,王室崇拜活动也相应地在这些神庙中举行,一系列大赦令的颁布则表明托勒密王室更加承认本土神庙的影响力。很显然,王室在这一时期的对内政策特征是,以经济上的相关赠予作为条件,换取本土埃及祭司集团以王室崇拜形式呈现的在意识形态方面的支持。最终,尽管埃及本土的起义没有能够推翻托勒密政权并恢复国家独立,但在祭司集团的不懈努力下,托勒密王朝在精神和意识形态层面回归法老埃及传统的脚步却从未停止。