我国未成年犯罪人社区矫正的主要问题与对策

2015-10-20

(北京师范大学 刑事法律科学研究院,北京 100875)

我国未成年犯罪人社区矫正的主要问题与对策

吴宗宪

(北京师范大学 刑事法律科学研究院,北京 100875)

未成年社区服刑人员是社区服刑人员中的一个特殊群体,他们具有人员数量少、矫正时间短、身心状态特殊、社会联系较弱等特点,应当根据这些特点对他们采取相应的对策,包括谨慎适用社区矫正、体现区别对待精神、组建合理的工作队伍、落实严密的监管措施、开展有效的教育活动、解决突出的家庭问题、进行恰当的心理干预。

未成年社区服刑人员;主要问题;对策

根据我国法律规定,未成年犯罪人是指已满14周岁未满18周岁的犯罪人。①在社区矫正中,通常把被人民法院判处刑罚并且在社区中服刑的未成年犯罪人,称为“未成年社区服刑人员”,[1]P258,[2]P97也有的文献将其称为“未成年犯”。[3] P80-87这个群体是社区服刑人员中一个特殊的群体,存在着一些独特的问题,需要探讨有针对性的解决对策。

一、未成年犯罪人社区矫正的主要问题

未成年社区服刑人员存在着一些独特的、不同于其他类型的社区服刑人员的问题。

(一)人员数量很少

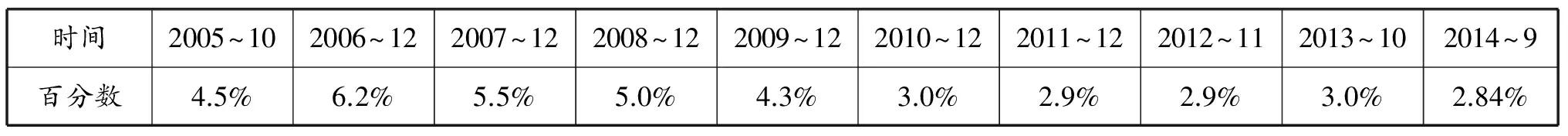

未成年社区服刑人员是人数很少的一类社区服刑人员。根据司法部2014年9月的统计,在当时全国730 972名社区服刑人员中,18岁以下的20 761人,仅占社区服刑人员总数的2.84%。②这意味着,很多地方的未成年社区服刑人员的数量都很少,在一些地方,甚至没有未成年社区服刑。以2014年底的数据为例,在32个省级行政区(23个省、4个直辖市、5个自治区)中,平均每个省级行政区648人;在全国2 854个县级行政区中,③平均每个县级行政区7.27人。同时,未成年社区服刑人员在社区服刑人员总数中的百分数似乎呈现下降的趋势(参见表1)。

表1 2005~2014年我国未成年社区服刑人员在社区服刑人员总数中的百分数

未成年社区服刑人员人数很少,是对其开展社区矫正工作的重要基础。任何针对未成年社区服刑人员的制度、做法等,都必须考虑这个基本事实。

(二)矫正时间很短

未成年社区服刑人员在社区矫正期间的时间很短。从开始负刑事责任的14周岁算起,到满18周岁成为成年人,全部时间只有4年。如果减去从犯罪后到被发现,从进行刑事侦查到起诉、审判的时间,真正对未成年犯罪人进行社区矫正的平均时间普遍应当是较短的,估计为1~2年。矫正时间短,同样是对其开展社区矫正工作的重要基础。

(三)身心状态特殊

未成年人所属的年龄阶段是个人身心发展过程中一个特殊的阶段。从发展心理学来看,这个年龄阶段相当于青年初期④或者青年早期,[4]P320这是个人从不成熟的儿童少年期走向成熟的成年期的过渡阶段,这个阶段的身心特征对于开展未成年犯罪人社区矫正工作有重要的影响。

从开展社区矫正工作的情况来看,在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作时尤其要重视下列身心特征的影响作用:

(1)精力比较充沛。未成年社区服刑人员已经度过了身体急剧发育的青春期,身高和体重迅速增加,各种生理机能迅速增长并逐渐达到成熟,这使得未成年社区服刑人员精力充沛,充满活力。同时,他们在性的方面不断发育和成熟,对异性产生强烈的好奇和兴趣,对性的渴望不断增强。

(2)反抗心理较强。未成年社区服刑人员在身体发育的成熟、中枢神经系统的兴奋性增强、自我意识特别是其中的独立意识的增强等因素的影响下,会认为自己已经成熟了,对于自己的事情可以自己做主,不愿意接受别人的指导和安排;有强烈的自尊心,对于别人的言行十分敏感,别人的轻微刺激也有可能引起他们的强烈反应。这些心理甚至会发展为逆反心理,即对成人和权威表现出的一种较为强烈的抵触情绪。

(3)认识能力较差。未成年社区服刑人员虽然身体、外貌上已经像个成人了,但是,他们的思维方式还不成熟,社会经验十分欠缺,因而判断能力较差,很难恰当地认识遇到的事情和现象,容易产生认识和判断错误。

(4)情绪两极性强。未成年社区服刑人员由于身心发展的不协调,在情绪方面表现出突出的两极性特点,即强烈、狂暴性与温和、细腻共存,情绪的可变性和固执性并存,内向性和表现性共存。[4]P348-349在遇到不利情境时,情绪的冲动性、固执性等特征表现得可能更加突出。

(5)交往需求较强。尽管未成年社区服刑人员认为自己长大了,不愿意接受父母和其他成年人的劝导、控制和安排,表现出普遍性的、强烈的摆脱父母和其他成年人的倾向。但是,他们在内心中仍然没有达到成年人那样的成熟程度,自行决定的能力仍然是较弱的,因此,在这种情况下,未成年社区服刑人员会渴望与同龄人交往,希望从同辈朋友那里学习相关知识,获得判断标准和感情慰藉,增强自信心等。

(四)社会联系较弱

未成年社区服刑人员是一群社会联系较弱的人,这种特征导致社会对他们的控制比较弱。社会联系(social bond)是犯罪学中的社会控制理论的重要概念,指的是个人与传统社会之间的联系。美国犯罪学家特拉维斯·赫希认为,“社会联系的成分包括对家庭的依恋(attachment),对社会规则和社会设置(social institutions,⑤包括学校、就业)的支持(commitment),对(传统)活动的参与(involvement)以及认为这些方面很重要的信念(belief)。”[5]P16其中,依恋代表了社会联系的感情方面,支持代表了社会联系的态度方面,参与代表了社会联系的行为方面,而信念代表了社会联系的认知方面。对于未成年社区服刑人员而言,他们与家庭的感情联系减弱,父母对于他们的管束能力大大减弱,影响能力大大下降;他们的自我意识、独立意向等的增强和主观偏执性的特征,使他们对于社会规则的遵守减弱;对个人有较大约束力的学业、婚姻、小家庭、单位、事业等这些传统社会设置,尚未建立,难以对其发挥控制作用。他们对于传统活动的参与较少,甚至不会认识到传统的家庭关系、社会规则、社会活动的重要性。这些特征使得他们与传统社会的联系很弱,他们的自律能力较差,社会对他们缺乏约束力。在这种情况下,如果社区矫正组织建设状况较差,社区监督力量不足,那么,对于未成年犯罪人实行社区矫正,就会蕴含着更大的危险性,他们在缺乏社会约束的情况下更有可能进行新的危险行为,更有可能进一步危害社会。

(五)法律问题特殊

与成年社区服刑人员相比,在法律规定和法律制度建设方面,未成年社区服刑人员存在一些不同于成年社区服刑人员的特殊法律问题。突出地表现在两个方面:

1.犯罪记录封存制度的制约

2012年3月14日第十一届全国人民代表大会第五次会议通过的《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》中新确立的未成年人犯罪记录封存制度,对于未成年社区服刑人员的社区矫正工作有一定影响。新修改的刑事诉讼法第275条规定:“犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。”虽然这一制度是对刑事司法过程中的侦查、起诉和审判机关规定的,不过,从理论上讲,刑事司法过程中的这些前端规定,必然会对刑罚执行的后续工作产生影响。然而,目前缺乏这方面的明文规定。

2.区别对待制度的逐步完善

将成年犯罪人与未成年犯罪人区别对待是一类普遍的制度,但是,在社区矫正中缺乏这方面的完备规定。在刑罚执行环节,一些立法明确规定了将成年犯与未成年犯区别对待的制度。例如,监狱法第69条规定,“有劳动能力的罪犯,必须参加劳动。”这一条既是对所有罪犯的规定,更是对成年犯的规定;而第75条规定,“对未成年犯执行刑罚应当以教育改造为主。未成年犯的劳动,应当符合未成年人的特点,以学习文化和生产技能为主。”这是对未成年犯的特殊规定。根据这样的法律规定,司法部在1999年12月18日发布的《未成年犯管教所管理规定》第43条明确规定,“组织未成年犯劳动,应当在工种、劳动强度和保护措施等方面严格执行国家有关规定,不得安排未成年犯从事过重的劳动或者危险作业,不得组织未成年犯从事外役劳动。未满十六周岁的未成年犯不参加生产劳动。未成年犯的劳动时间,每天不超过四小时,每周不超过二十四小时。”这些规定将成年犯的劳动与未成年犯的劳动截然区别开来。在社区矫正中,虽然也规定了对未成年社区服刑人员区别对待的内容,最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部2012年1月10日联合发布的《社区矫正实施办法》第33条专门对未成年社区服刑人员的社区矫正做了规定,但是,这样的规定还不完善,还存在一些空白。例如,《社区矫正实施办法》第15条规定,“社区矫正人员每月参加教育学习时间不少于八小时。”第16条规定,“社区矫正人员每月参加社区服务时间不少于八小时。”那么,对于未成年社区服刑人员而言,在每月的八小时教育学习和八小时社区服务方面,是否与成年社区服刑人员有区别,目前缺乏明确的规定。类似这样的问题,必然给未成年社区服刑人员的社区矫正工作带来一定问题,需要研究处理对策。

(六)工作任务艰巨

上述5个方面的情况,必然会给未成年社区服刑人员的社区矫正工作带来额外的困难和问题,使这方面的社区矫正工作更加艰巨而繁重。在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的过程中,社区矫正工作者不仅要落实有关社区矫正工作的一般规定和制度,还要根据未成年社区服刑人员不同于成年社区服刑人员的特殊情况,采取特别的监督管理、教育矫正和帮困扶助措施,从而使得这方面的工作不仅工作量更大,而且特殊性明显,对于社区矫正工作者的个人素质和业务技能方面的要求更高。

二、未成年犯罪人社区矫正的主要对策

为了有效应对未成年社区服刑人员的特殊问题,做好对于这部分社区服刑人员的社区矫正工作,应当根据他们的特殊情况采取有针对性的工作对策。

(一)谨慎适用社区矫正

社区矫正是由非监禁刑与相关刑罚措施构成的混合体,从整体上来讲利大于弊。不过,由于未成年犯罪人的特殊性,对于他们应当更加谨慎地适用。

1.将良好愿望与科学执法结合起来

在对未成年犯罪人适用社区矫正方面,要重视将良好愿望和科学执法结合起来。对于犯罪人个人而言,社区矫正可以避免监禁刑所固有的很多弊端,具有明显的优点,例如,可以避免犯罪感染;可以减轻甚至避免贴标签效应;可以不中断正常的学习与社会生活,从而可以避免重新适应社会生活带来的困难和问题。因此,很多人主张对处在人生发展关键阶段的未成年犯罪人要尽可能多地适用社区矫正。不仅官方人士有这样的主张,研究人员也有这样的呼吁。例如,司法部副部长张苏军等在成都调研时,强调要对未成年犯罪人扩大适用社区矫正。[6]又如,有人建议提高未成年犯社区矫正适用率。[7]一般而言,这样的愿望和态度是恰当的。

但是,仅仅有良好的愿望和积极的态度是不够的,在对未成年犯罪人适用社区矫正时,必须讲究科学执法。在对未成年犯罪人适用社区矫正时,必须充分考虑他们的特殊性,考虑是否建立了有效的社区矫正执行体系。如果在未成年犯罪人自身的特殊性决定了对于他们并不适合适用社区矫正,特别是在有效的社区矫正执行体系尚未建立的时候,就应当尽量避免适用社区矫正。即使在建立了有效的社区矫正执行体系的情况下,由于未成年犯罪人普遍具有的身心等方面的特殊性,也要谨慎地对他们适用社区矫正,否则,可能会发生和预期相反的结果。例如,本来像通过适用社区矫正更好地挽救未成年犯罪人,但是,如果没有很好地了解他们的情况,没有有效地对他们开展社区矫正工作,那么,自制力较差的未成年犯罪人就有可能在缺乏有效外部监管的情况下,实施更加严重的犯罪行为,从而有可能由于这类犯罪而变成严重的犯罪人,受到严厉的处罚。司法人员本来是要阻止未成年犯罪人在犯罪的道路上继续下滑,但是,由于不讲究适用社区矫正的科学性,导致未成年犯罪人在犯罪的道路上越走越远,最后陷入万劫不复的深渊。

2.重视科学的审前调查

要以更加科学的方法和严谨的作风对未成年犯罪人进行审前调查。科学的审前调查是促进社区矫正适用科学化的重要举措。一般而言,审前调查的基本原理就是根据犯罪人过去的情况和目前的表现,预测他们未来的状况和变化。尽管对于所有犯罪人的审前调查都存在一定的“预测不准”的风险,不过,对于未成年犯罪人而言,根据过去和现在预测未来的“预测不准”风险更大,这是因为,未成年犯罪人正处在人生过渡阶段,他们的思维模式、兴趣爱好、人生观、价值观、人格等心理特征都处在形成和变化之中,还没有稳定下来;他们的社会地位、发展道路等还未确立。根据这些本身就不确定的因素推测他们未来的状况和变化,是要冒很大风险的事情。为了增强对未成年犯罪人审前调查工作的科学性和结论的准确性,必须特别重视在审前调查中讲究科学的方法和严谨的作风。

(二)体现区别对待的精神

鉴于未成年犯罪人具有很多不同于成年犯罪人的特殊性,在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的过程中,要全面贯彻区别对待的精神,在对未成年社区服刑人员执行一般性的社区矫正制度时,不能机械照搬相关规定,而应当根据未成年社区服刑人员的特殊性进行变通。

1.基本工作理念区别明显

工作理念是指导人们恰当开展工作的基本观念。根据《社区矫正实施办法》第33条的规定,对于未成年社区服刑人员开展社区矫正工作,“应当遵循教育、感化、挽救的方针”。这意味着,对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的基本理念就是“教育、感化、挽救”,社区矫正工作的重心应当是教育,而不是为了进行惩罚。这与对成年社区服刑人员开展社区矫正工作的理念有重要区别,对于成年社区服刑人员而言,社区矫正就是一项执行非监禁刑罚的执法工作,其中包含着明显的惩罚性。

2.社区矫正活动分开进行

为了体现对未成年犯罪人实行区别对待的精神,在开展社区矫正工作的过程中,应当将未成年社区服刑人员与成年社区服刑人员分开进行社区矫正工作。《社区矫正实施办法》第33条第1项规定,“对未成年人的社区矫正应当与成年人分开进行”,这是很重要的。这意味着,要在监督管理、教育矫正和帮困扶助等社区矫正工作的各个方面,都应当将未成年社区服刑人员与成年社区服刑人员区分开来,分别进行。在监督管理的手段、方法等方面,在教育矫正的方法和内容等方面,在帮困扶助的内容和方式等方面,都要根据未成年社区服刑人员的特殊性进行选择和调整,真正采取适合未成年社区服刑人员特点的方法、手段、措施等,开展对未成年社区服刑人员的社区矫正工作。

3.社区矫正工作要求保密

在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的过程中要特别注意保密性。这意味着,不能让无关人员或者机构了解对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的所有情况。对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作中注意保守秘密,不仅仅是出于对未成年犯罪人的特殊保护,也是犯罪记录封存制度的自然延伸,是社区矫正机构必须履行的法律义务。

同时,对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作时注意保密,也是减轻社区矫正工作对他们的消极标定的重要方面。所谓“消极标定”,就是通过多种方式给未成年社区服刑人员贴上消极的标签,使他们对此产生心理认同,也使其周围的人对其产生消极反应的现象。例如,通过粗暴训斥等活动,给其贴上“犯罪人”、“坏人”等方面的标签,使未成年社区服刑人员和周围人都产生相应的消极变化。[8]P101在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的过程中,要尽量维持他们正常的学习和生活状态,尽量不让无关人员或者机构了解他们的社区矫正情况,尽量以正面的形式开展矫正工作。

对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作中的保密事项,应当包括社区矫正工作的所有方面与环节。《社区矫正实施办法》第33条第2项规定“对未成年社区矫正人员给予身份保护,其矫正宣告不公开进行,其矫正档案应当保密”,其中主要强调了矫正宣告中保密、矫正档案保密,这是不够的,是不全面的。在其他所有的社区矫正工作中,都应当注意保密。例如,组织未成年社区服刑人员参加教育学习、社区服务等活动时,也应当注意保密。

与此不同,对于成年社区服刑人员,在开展社区矫正工作中,不必刻意保守秘密。

4.努力实行个别化矫正

对未成年社区服刑人员实行个别化矫正,首先是个人情况特殊性的要求。在社区矫正工作中对未成年社区服刑人员实行个别化矫正,是因人施教原则的具体落实,之所以实行个别化矫正,是因为每个未成年社区服刑人员的个人情况都不相同,要想使社区矫正工作真正发挥效果,必须根据每个人的具体情况采取有针对性的社区矫正措施。

不过,根据因人施教原则进行的个别化矫正,是对社区矫正工作的普遍要求,适用于所有年龄阶段的社区服刑人员。在社区矫正中,要想使具体的社区矫正工作措施真正发挥作用,必须重视个别化矫正的问题,不仅仅对于未成年社区服刑人员是这样,对于所有社区服刑人员都应当如此。

其次是在社区矫正中注意保密性的特别要求。对于未成年社区服刑人员开展社区矫正工作,要注意保守秘密,不让无关人员或者机构了解未成年社区服刑人员的社区矫正情况。这意味着,在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作时,不仅要与成年社区服刑人员分开进行刑罚执行工作,也要与其他未成年社区服刑人员分开进行刑罚执行工作,否则,在社区矫正工作中就难以真正落实保密性的要求。

5.社区服务时间应当减半

对于未成年社区服刑人员组织社区服务时,在社区服务时间上应当减半。这意味着,在现有规定不变的情况下,即社区服刑人员每月参加社区服务的时间不少于8小时,未成年社区服刑人员每月可以参加不少于4小时的社区服务。之所以这样,是因为未成年社区服刑人员的身心发育尚未成熟,需要给予特殊保护;社区服务中包含着惩罚的内容,对于未成年社区服刑人员应当通过减少社区服务时间而减轻他们所承受的惩罚,以便更好地落实“教育、感化、挽救的方针”。而且,在对监狱中的未成年犯规定和落实劳动方面,已经提供了极有说服力的样板。

6.教育学习时间酌情增减

在社区矫正工作中,应当酌情增减对于未成年社区服刑人员进行教育学习的时间。对未成年社区服刑人员进行公共道德、法律常识、时事政策等方面的教育学习活动的时间,要根据对他们开展这类教育的需要进行。在开始对未成年社区服刑人员进行社区矫正时,首先要评估他们对于开展这类教育的需要,如果评估表明特定的未成年社区服刑人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识特别差,需要进行更多教育学习活动,那么,就可以适当增加开展教育学习的时间;反之,可以适当减少对他们进行这类教育学习的时间。

不过,未成年社区服刑人员每月参加教育学习的时间不宜过长,尽量不影响他们参加正常的学历教育的时间。这是因为,这里所讲的教育学习,主要是指法律和道德等方面的教育和学习,鉴于未成年社区服刑人员往往处在高中学习阶段,有繁重的学历教育方面的学习任务,要想使他们顺利完成学历教学方面的学习任务,就必须保证他们参加学历教育的学习时间,从而减少对于他们的学历教育的干扰。实际上,对于未成年社区服刑人员而言,在教育学习中,更应当重视的是教育学习的针对性和有效性,而不是教育学习所花费的时间。

7.工作任务分配区别对待

鉴于对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的特殊性,在对社区矫正工作者分配工作任务和进行业绩考核等方面,也要实行区别对待的做法。在对负责未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的社区矫正工作者分配任务以及进行业绩考核等方面,要实行区别对待的做法,不能按照对成年社区服刑人员开展社区矫正工作的工作量标准,去衡量对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的工作量。要减少分配给对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的社区矫正工作者的工作任务;对这类社区矫正工作者进行业绩考核时,更要重视这类社区矫正工作的质量、复杂性和困难性等因素。

(三)组建合理的工作队伍

为了增强对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的效果,必须重视组建合理的工作队伍。

1.科学组建矫正小组

要重视吸收能够切实对未成年社区服刑人员有效地开展社区矫正工作的人员参加矫正小组。首先,应当选择适合的社区矫正执法者。为了顺利对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作,应当选择有良好的业务素质、熟悉未成年社区服刑人员的执法者担任未成年社区服刑人员矫正小组的组长。

其次,应当选择适合的矫正社会工作者。应当选择那些具有未成年社区服刑人员开展工作的专业知识、特殊技能和工作经验,便于对未成年社区服刑人员开展工作的矫正社会工作者,作为未成年社区服刑人员矫正小组的成员,协助社区矫正执法者对未成年社区服刑人员开展工作。

再次,应当选择适合的社区矫正志愿者。应当选择那些既具有对未成年社区服刑人员开展工作的便利条件、又具有对未成年社区服刑人员开展工作的特殊优势的人员,作为社区矫正志愿者,加入到未成年社区服刑人员矫正小组,协助和支持社区矫正执法者、矫正社会工作者对未成年社区服刑人员开展工作。这里所讲的“便利条件”,主要是指个人身体健康、住所位置适当(例如,是未成年社区服刑人员的邻居等)、熟悉未成年社区服刑人员的情况等方面。这里所讲的“特殊优势”,是指具备有利于对未成年犯罪人开展工作的特殊知识和技能,与未成年社区服刑人员有特殊关系(例如,是未成年社区服刑人员的父母、监护人、老师、邻居、同事、同学等),对未成年社区服刑人员有显著的影响力等因素。

最后,要注意双方的心理相容性。矫正小组成员是直接对未成年社区服刑人员开展工作的人员,要面对面接触未成年社区服刑人员,与他们进行直接的沟通交流,利用自己的活动对未成年社区服刑人员产生积极的影响作用,因此,为了增强对未成年社区服刑人员的影响力,避免在工作中可能产生的人际矛盾、人际冲突等问题,应当重视矫正小组成员与未成年社区服刑人员的心理相容性。心理相容本来是指群体成员在心理与行为上的彼此协调一致性,这里特别用来指矫正小组成员与未成年社区服刑人员之间有类似的甚至一致的情绪、情感、语言、行为等方面的特征,使得双方感到相互“对脾气”“合得来”“有话讲”等。

2.重视培养专家型工作人员

为了有效地对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作,应当重视培养擅长进行这类工作的专家型社区矫正工作者。《社区矫正实施办法》第33条第3项规定,“未成年社区矫正人员的矫正小组应当有熟悉青少年成长特点的人员参加”。这一规定中实际上包含了这样的意思。笔者认为,这类专家型社区矫正工作者起码应当具备下列特征:(1)具有较高的学历。例如,具有合适专业的大学本科学历。从实际需要来看,具有心理学、教育学、法学、社会学、社会工作、管理学等方面的本科学历的人,可能较为合适。(2)处在恰当年龄阶段。适合从事未成年人社区矫正工作的社区矫正工作者,应当处在恰当的年龄阶段。例如,25岁以上,45岁以下。年龄太小的人员自己尚不成熟,难以有效对未成年社区服刑人员开展工作;年龄太大的人员与未成年社区服刑人员有人生经历、知识经验、价值观念等方面的巨大差异,容易产生“代沟”,也不利于对他们开展社区矫正工作。(3)具有良好性格特征。适合从事未成年人社区矫正工作的社区矫正工作者,应当具有开朗、平和、友善、宽容等良好的性格特征,这些性格特征有利于他们恰当认识未成年社区服刑人员及其存在的问题,有利于他们恰当处理未成年社区服刑人员的问题。(4)具备人际交往能力。在人际交往方面,未成年社区服刑人员可能存在矛盾的现象:一方面,他们渴望与人交往,有不同程度的交流愿望;另一方面,少数未成年社区服刑人员可能存在性格等方面的问题,例如,性格内向、孤僻,缺乏言语沟通愿望或者能力等,实际上难以顺利地与人交往。因此,专家型社区矫正工作者应当具有特别的人际交往能力。(5)具有相关工作经验。一些未成年社区服刑人员往往具有不同程度、不同种类的心理、行为、学习等方面的问题,很多时候不存在能够恰当、有效地解决这些方面问题的现成答案或者工作模式,而需要社区矫正工作者根据以往的工作经验相机处理,因此,需要社区矫正工作者具备相关的工作经验。[8]P97-98

专家型社区矫正工作者应当包括不同的人员。不仅要在社区矫正执法者中培养专家型社区矫正工作者,也要重视在社会工作者中培养专家型社区矫正工作者。从目前未成年社区服刑人员中心理问题较为突出的实际情况来看,要特别注意培养擅长解决未成年社区服刑人员的心理问题的专家型工作人员。

3.合理使用专家型工作人员

不仅要重视培养,也要注意合理使用专家型社区矫正工作者。鉴于未成年社区服刑人员的人数较少,培养专家型社区矫正工作者较难,因此,对于已有的专家型社区矫正工作者,要合理使用。从实践中来看,不可能每个司法所都有专家型社区矫正工作者,甚至在一个区(县)境内也不一定有一名以上的这类人员,因此,要优先在未成年社区服刑人员较多的区(县)中配备这样的社区矫正工作者。同时,在对这类人员的使用方面,可以让他们跨区域开展工作。例如,在城市中,可以让他们打破地域的约束,在整个城市的空间范围内,根据需要对未成年社区服刑人员开展工作。在城市中,可以以县为单位,让专家型社区矫正工作者在县域内根据需要开展工作。

当然,应当重视让专家型社区矫正工作者从事他们所擅长的工作任务。例如,一般的监督管理等工作,可以按照行政区划等的标准,让有管辖权的司法所负责;专家型社区矫正工作者主要从事能够发挥他们专长的人员评估与分类、教育矫正、帮困扶助等方面的工作,让他们着重解决这方面存在的问题。

(四)落实严密的监管措施

在确立恰当理念、组建合理队伍的基础上,要落实对未成年社区服刑人员的严密监管措施。具体而言,要重视三方面的工作:首先,要建立严密的监管网络。鉴于未成年社区服刑人员自我控制能力较差、容易受到他人不良影响等问题,要在社区矫正中建立严密的行为监督网络,形成能够有效监控未成年社区服刑人员的行为监督链,对他们进行全天候(时间方面)、全方位(空间方面)的监督,预防他们利用监控空白和漏洞从事违法犯罪活动。这就要求在矫正小组人员的选择上,要注意选择具有互补关系的人员,使他们利用各自的优势和特长从事监督管理工作;在监控活动的安排上,要注意监控活动的时间衔接性,做到大部分时间都有人开展监控活动,避免出现无人监管的时间段。

其次,要制定严密的监控方案。矫正小组的成员要认真研究未成年社区服刑人员的日常生活情况与行为活动规律,根据研究结果制定切实可行的监控方案;在未成年社区服刑人员最有可能进行违法犯罪活动的环节上,安排较强的监控力量,配置可行的监控措施。

第三,要开展严密的监管活动。矫正小组的成员要认真执行所制定的监控方案,特别是要更多关注那些社会联系比较薄弱、容易进行不良行为的时间阶段和空间场所,强化对它们的监督活动,让有限的监督力量发挥最大的监控效能。

(五)开展有效的教育活动

为了有效地对未成年社区服刑人员开展教育活动,应当注意下列方面:

1.充分考虑未成年人特点

对于未成年社区服刑人员开展的任何教育活动,都要充分考虑未成年人的特点。一般而言,未成年人具有生理相对成熟、生理对心理有强烈冲击性、心理上存在成人感与幼稚性的矛盾等特点。[4]P326-329在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作时,要认真研究和切实考虑这些特点,组织适合未成年人特点的社区矫正活动。

2.增强入矫教育的效果

针对未成年社区服刑人员普遍没有监禁经历、不知道监禁严酷性的特点,要重视对他们开展有效的入矫教育。⑥根据司法部统计,截至2014年底,在我国的社区服刑人员总数中,宣告缓刑的人员占86%,被判处管制的人员占2%,两项合计达到88%。这就意味着,绝大多数社区服刑人员都没有在监狱服刑的经历,不知道监狱服刑的实际情况,其中未成年社区服刑人员更是如此。因此,为了让未成年社区服刑人员切实了解其犯罪行为造成的危害性,认识如果不服从管理会被收监执行的严重后果等情况,需要采取有效措施,切实增强入矫教育的效果,使他们在进入社区矫正系统后就能够有恰当的认识,避免由于认识问题而发生新的违法犯罪行为的可能性。这样的教育活动可以起到“打防疫针”的作用,有利于减少后续问题的发生。

3.注意教育工作的活动性

针对未成年人精力旺盛、喜欢活动等特点,尽量多组织他们开展丰富多彩、具有教育意义的活动,将教育与活动结合起来,在活动中进行教育。为此,应当减少课堂教育等方面的内容。可以积极探索通过组织未成年社区服刑人员进行远足、野营、拓展训练、角色扮演等活动形式,开展相关的教育活动。

4.注意教育活动的趣味性

针对未成年人心理容易变化、容易分心、活动的专注性较弱等特点,在开展教育活动的过程中,要注意教育活动的趣味性,多开展充满趣味性的活动,用充满趣味的内容、活动等吸引他们的注意力。尽量避免照本宣科、缺乏变化的抽象教育。

(六)解决突出的家庭问题

从一些案例来看,未成年社区服刑人员往往来自问题家庭,家庭问题不仅是他们走向犯罪的重要因素,也是制约他们改恶向善的重要因素,因此,在对未成年社区服刑人员开展社区矫正工作的过程中,要注意解决他们中存在的突出的家庭问题。

从一些资料来看,要特别注意解决未成年社区服刑人员中的下列家庭问题:

1.亲子关系问题

在对未成年社区服刑人员的矫正工作中,要注意发现和解决亲子关系方面存在的问题。长的关系。由于未成年社区服刑人员在人生过渡阶段的心理特征,例如,独立意识增强等,他们与父母的关系往往比较紧张,包括父母很难与其沟通,无法了解其思想和行动,从而难以对他们施加积极的影响。又如,父母对于他们的放任、溺爱、粗暴管教、家庭破裂等因素,造成了亲子关系的淡漠等问题。亲子关系方面存在的突出问题,不仅仅是家庭内部的问题,实际上也折射出未成年社区服刑人员在一般人际关系方面的欠缺和不成熟,有可能助长他们再次犯罪。因此,社区矫正工作者应当通过调查、面谈等方式,了解未成年社区服刑人员存在的亲子关系等方面的问题。然后,要积极采取有效的措施,帮助密切亲子关系,包括增强父母对于子女的责任感,启发未成年社区服刑人员对于父母的孝心和尊重等,提高家庭对于未成年社区服刑人员的吸引力和凝聚力,从而发挥家庭在预防重新违法犯罪方面的积极作用。

2.家庭观念问题

在对未成年社区服刑人员的矫正工作中,要注意帮助未成年社区服刑人员及其家庭成员树立恰当的家庭观念。从一些未成年社区服刑人员的情况来看,较多地存在着由于溺爱等造成的家庭中亲子角色颠倒的问题。按照中国传统的家庭伦理,父母和子女在家庭中的恰当角色应当是父母慈爱、子女孝顺。但是,在父母溺爱等因素的影响下,中国的很多家庭中出现了父母对子女过分溺爱、迁就,而很多子女对父母没有孝心的现象。在这种情况下,父母对于子女几乎没有正面的教育能力和影响能力,子女根本不聆听、不重视父母的教诲。因此,在对未成年人的社区矫正中,如果发现有这方面的问题,应当对未成年社区服刑人员及其父母等家庭成员共同开展教育,帮助他们树立恰当的家庭观念,重建家庭中的基本秩序,恢复家庭中的基本伦理,从而增强父母对于子女的积极影响力,充分发挥父母在监督、教育未成年社区服刑人员方面的积极作用。

3.其他家庭问题

在对未成年社区服刑人员的矫正工作中,还要注意帮助解决未成年社区服刑人员家庭中存在的经济困难等问题。如果发现未成年社区服刑人员的家庭面临严重的经济困难时,社区矫正工作者也应当设法帮助他们解决这方面的问题,从而为未成年社区服刑人员提供基本的物质生活环境,预防他们由于家庭生活困难而再次违法犯罪。例如,对于符合最低生活保障条件的,要积极帮助申请最低生活保障;对于遇到食宿困难和其他临时经济困难的,应当通过民政部门等申请救济,或者安置到中途之家一类的社区矫正机构中。同时,如果发现由于父母离婚、再婚等因素导致的家庭结构变化使未成年社区服刑人员在家庭关系方面存在问题时,也应当设法开展相应的辅导等工作,帮助他们适应新的家庭关系,促进家庭关系的和谐。

(七)进行恰当的心理干预

心理干预是指在心理学理论指导下有计划、按步骤地对一定对象的心理活动、个性特征或者心理问题施加影响,使之向预期目标变化的过程。对于未成年社区服刑人员的心理干预的手段主要包括下列方面:(1)健康促进。这是指帮助未成年社区服刑人员建立良好的心理、行为和生活方式的工作。为了实现健康促进,要注意避免危险因素的影响,发挥保护因素的作用。其中的危险因素就是指易感的人格因素或环境因素;保护因素是指不易发生某种心理障碍的人格因素、行为方式或者环境因素。(2)预防干预。这是指有针对性地对未成年社区服刑人员采取降低危险因素和增强保护因素的措施的工作。(3)心理咨询。这是指应用心理学方法对未成年社区服刑人员提供解释、启发和指导等帮助的活动。(4)心理治疗。这是指应用心理学的原则和技术治疗未成年社区服刑人员的心理、情绪、认知和行为问题的活动与方法。(5)心理危机干预。这是指对处于心理危机状态中的未成年社区服刑人员迅速给予关怀和帮助的活动。

未成年社区服刑人员中心理问题较为突出。一方面,未成年社区服刑人员的犯罪行为,往往与其存在的心理问题有密切的关系;另一方面,未成年社区服刑人员能否在社区矫正中遵守规定、服从管理、避免再次违法犯罪,也与他们的心理问题是否得到有效矫正有密切的关系。因此,在社区矫正过程中,要重视准确判断和有效解决未成年社区服刑人员的心理问题。首先,要进行必要的心理评估工作,准确了解未成年社区服刑人员可能存在的心理问题。社区矫正工作者应当利用心理量表、心理问卷等工具并结合面谈、观察、调查等方法,对他们进行心理评估,了解他们可能具有的观念问题、情绪问题、行为问题等,为进一步的心理矫正工作做好准备。然后,根据未成年社区服刑人员存在的心理问题的具体情况,对他们开展有针对性的健康促进、预防干预、心理咨询和心理治疗工作。对于产生心理危机的未成年社区服刑人员,要及时开展危机干预工作,对他们提供适当的心理援助,使其尽快摆脱身心失衡状态。

注释:

①这个定义的年龄下限依据刑法第17条第3款,该款规定“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。”这个定义中的年龄上限依据民法通则第11条第1款,该款规定“十八周岁以上的公民是成年人”。

② 本文中的数据均由司法部社区矫正管理局提供。

③http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0101&sj=2014[2015-7-27]

④根据作者的论述,14、15岁至17、18岁,属于青年初期;17、18岁至24、25岁,属于青年中期;24、25岁至27、28岁,属于青年晚期。参见《中国大百科全书·心理学》,中国大百科全书出版社1991年版,第245页。

⑤social institutions过去被译为“社会制度”“社会建制”等,指根据一定的社会价值设立的一整套规范体系及与之相配套的机构和设施。

⑥入矫教育是指在开始社区矫正工作的时候对未成年社区服刑人员进行的教育活动。

[1]吴宗宪.社区矫正通论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[2]赵秉志.社区矫正法(专家建议稿)[M].北京:中国法制出版社,2013.

[3]王晓真.未成年犯社区矫正存在的问题及对策研究[J].预防青少年犯罪研究,2015,(3).

[4]林崇德.发展心理学(第2版)[M].北京:人民教育出版社,2009.

[5]Travis Hirschi.Causes of Delinquency[M].(Berkeley, CA: University of California Press, 1969).

[6]杜生平,朱光泽.扩大未成年人犯罪社区矫正面[N].成都日报,2006-01-20.

[7]涂龙科.建议提高未成年犯社区矫正适用率[N].检察日报,2008-04-21.

[8]吴宗宪.论未成年人社区矫正的发展方向[J].山东警察学院学报,2012,(4).

责任编辑:杨正万

JuvenileOffendersinChina’sCommunities:MajorIssuesandMeasures

WU Zongxian

Juvenile convicts in communities are a special group, characterized with small number, short period of community corrections, special physical and mental state and weak social bonds. Accordingly, some measures should be taken, namely, cautious usage of community corrections, treating them differently, development of proper community correction workers, implementation of intensive supervision, delivery of effective instructions, resolution of main family problems, and making psychological intervention.

juvenile offenders in China’s communities; major issue; measures

D914

A

1003-6644(2015)05-0114-11

2015-09-18

国家社科基金项目“中国社区矫正规范化研究”[项目批准号:12BFX040]。

吴宗宪,男,汉族,甘肃省永登县人,法学博士,北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博士生导师,犯罪与矫正研究所所长。