澧阳平原古水稻土有机碳矿化特征

2015-10-09肖彦资周卫军樊腾芳

肖彦资,周卫军,刘 沛,樊腾芳,陈 恋

(湖南农业大学资源环境学院,湖南 长沙 410128)

古土壤是研究环境的基础物质之一,他蕴含着地质时期地区性和全球性自然变化的重要信息[1]。埋藏古水稻土是先祖遗留下来的人类活动干预的水耕土壤,对埋藏古水稻土的研究可以为高产粮田培育提供依据,为生态安全和社会可持续发展提供策略和思路,为古水稻土考古工作提供间接证据,对深入探讨人类活动与环境变迁有重要作用[2-5]。增加土壤有机碳含量能提高土壤肥力,同时也是减缓大气CO2排放量的重要途径,许多学者认为中国农田土壤固碳潜力较大,就水稻土有机碳固定和释放方面有较多研究[6-7],但对于古水稻土的研究报道很少。笔者以澧阳平原杉龙岗古水稻土为例,研究了古水稻土有机碳的矿化过程与特征,以期为水稻土的固碳、碳排放、地力提升提供基础数据。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

考古发现澧阳平原是世界稻作起源与传播中心之一。杉龙岗古水稻土遗址位于澧阳平原澧水与澹水之间,属于长江中游地区。气候介于中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区,大陆性气候特点明显,雨量丰沛,光照充足,温暖湿润。年均气温16.5℃,年日照平均约1 770 h,年降水1 100~1 300 mm。

1.2 研究方法

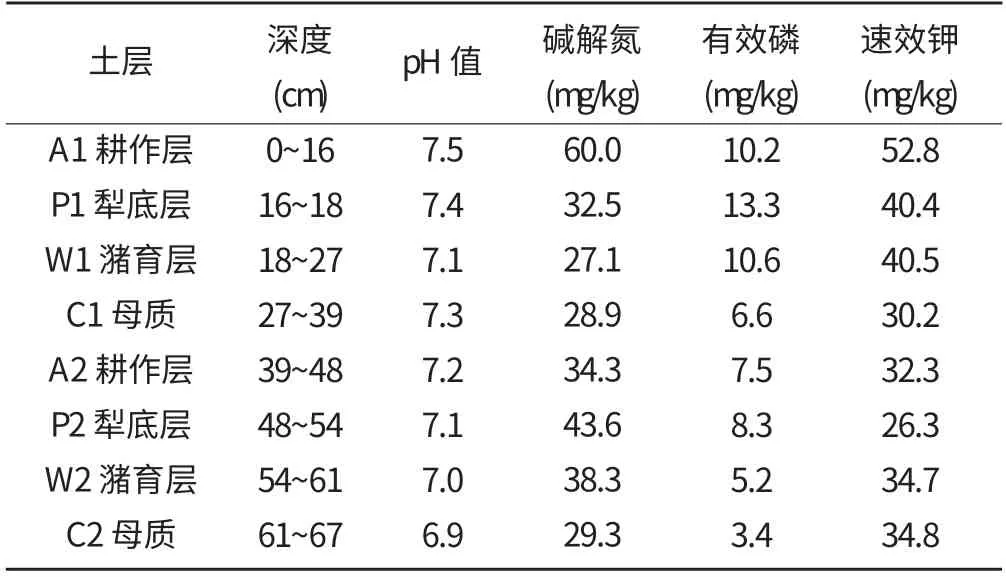

1.2.1 土壤样品采集 土壤剖面样品于2011年在湖南省文物考古研究所挖掘的考古剖面上采集,土壤层次根据颜色、结构、新生体、松紧状况等特征划分,土壤剖面的理化性状见表1。土壤样品经室内风干,采用四分法分为两部分,一份原样保存备用,一份磨碎,过1 mm 和0.25 mm 筛,装入密封袋备用。根据土壤剖面特性和年代测定结果,剖面可以分为2个典型的层次,0~39 cm 为现代水稻土段,39~78 cm 为距今约3 000 a 的埋藏古水稻土段。

表1 供试水稻土基本理化性质

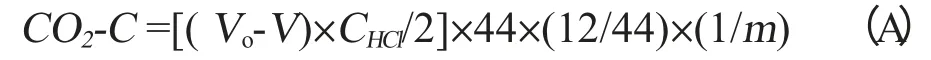

1.2.1 有机碳矿化测定 (1)测定方法:选择密封性好的广口瓶作为培养瓶,每个样品称取风干土(通过10 目筛)50 g 的土样,调节水分达到田间持水量的60%,置于培养瓶中,广口瓶内悬盛有过量NaOH 溶液的吸收瓶,加盖密封,恒温25℃进行培养。在培养后的第1、3、7、14、28、42、56、84、112、140、180 d 后收集吸收瓶溶液,记录各溶液的消耗量计算出培养期内的土壤有机碳的矿化量[8-9]。在测定样品的同时,取两份50 g 石英砂做空白实验,实验过程同上。(2)结果计算:培养过程中CO2-C 的释放量按公式(A)计算。(3)运用origin 7.0 软件对不同土层深度土壤有机碳矿化量进行拟合,采用Excel 2003 制图。

式中,CO2-C 表示培养期间土壤有机碳的矿化释放量(mg/g),V0为空白标定时消耗的标准盐酸的体积(m l),V 为样品滴定时消耗的标准盐酸的体积(m l);CHCl为标准盐酸浓度(mol/L);44 为CO2的分子质量;12 为C 的分子质量;m 为试用土样质量(g)。

2 结果与分析

2.1 土壤有机碳矿化累积量

图1 显示,埋藏古水稻土各层有机碳矿化累积量明显低于现代水稻土相对应层次的累积量。埋藏古水稻土有机碳矿化累积量为耕作层>犁底层、潴育层>母质层,各层次之间差异较小,耕作层的累积量是母质层的1.22 倍;现代水稻土有机碳矿化累积量为耕作层>犁底层>潴育层>母质层,各层次之间差异较大,耕作层的累积量是母质层的6.17 倍。埋藏古水稻土耕作层培养180 d 的有机碳矿化累积量为0.11 mg/g,现代水稻土耕作层达到0.74 mg/g,古水稻土耕作层累积量仅为现代水稻土的14.86%。说明古水稻土长期埋藏,受外界影响较小,有机碳矿化缓慢;现代水稻土受人类生产活动影响较大,有机碳矿化比较快。

2.2 土壤有机碳矿化速率

土壤有机碳矿化速率表示的是每天每克土释放的碳。图2 显示,开始2 周内(1~14 d)土壤有机碳矿化速率出现不稳定曲线,没有规律性,28 d 以后的矿化速率逐渐平缓,曲线仍有微小起伏,42 d 后,除现代水稻土耕作层和犁底层外,其余土层的矿化速率都在0.1 mg/(kg·d)以下。埋藏古水稻土耕作层、潴育层和母质层的矿化速率最高值出现在第1 d,第3 d 耕作层、犁底层和母质层低于0.5 mg/(kg·d),第28 d,犁底层和潴育层已经低于0.1 mg/(kg·d)。现代水稻土耕作层有机碳矿化速率1~7 d 阶段大于1 mg/ (kg·d),180 d降到0.19 mg/(kg·d),犁底层和潴育层从14 d 开始,矿化速率低于0.5 mg/(kg·d),而母质层的矿化速率只在第3 d 时超过了0.5 mg/(kg·d)。

图2 土壤有机碳矿化速率

2.3 土壤有机碳矿化动力

运用origin 7.0 软件对不同土层深度土壤有机碳矿化量进行拟合,采用方程式为一级动力学方程式:

式中:Ct 表示培养实验时间内的矿化累积量(mg/g),C0表示土壤有机碳矿化势(mg/g),K 表示土壤有机碳矿化速率常数,t 表示矿化培养实验时间。

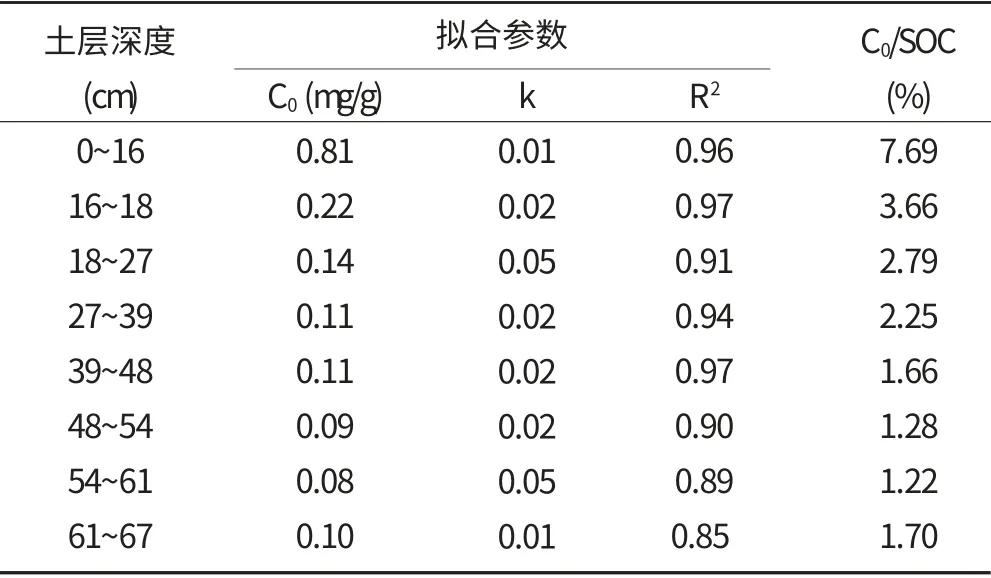

土层深度不同的土壤矿化势(C0)不同,土壤矿化率也不同,土壤有机碳矿化率(C0/SOC)表示一段时间内土壤有机碳矿化释放的CO2数量占土壤有机碳含量的比例。从表2 得知,土壤有机碳的矿化势(C0)整体呈下降走势,且趋势随土层加深而减缓,现代水稻土耕作层C0为0.81 mg/g,埋藏古水稻土耕作层为0.11 mg/g,仅为现代水稻土耕作层的13.58%,埋藏古水稻土各层C0 之间差异较小。各土层总体拟合效果较好,R2值为0.85~0.97,只有埋藏古水稻土潴育层和母质层的R2在0.90 以下,现代水稻土耕作层、犁底层和古水稻土耕作层,R2为0.97 左右,拟合情况最好。主剖面的有机碳矿化率(C0/SOC)变化趋势与矿化势一致。现代水稻土的矿化率都大于2%,耕作层土壤有机碳含量高,基数较大,其矿化率有7.69%;埋藏古水稻土的在1.22%~1.70%。由此可见现代水稻土土壤有机碳矿化释放的CO2数量占土壤有机碳含量的比例比埋藏古水稻土的高,矿化率主要与土壤有机碳含量有关。

表2 土壤有机碳矿化的一级动力学参数及C0/SOC 值

3 结论

(1)土壤有机碳矿化累积量随着培养时间的增加而增加,培养前期增加量大,后期增加量降低。埋藏古水稻土矿化累积量明显低于现代水稻土。在相同条件下培养180 d,埋藏古水稻土耕作层、犁底层、潴育层累积量分别为0.11、0.10、0.10、0.09 mg/g,并且各层次之间的差异较小。现代耕作水稻土有机碳矿化速率较快、矿化累积量较大,耕作层、犁底层、潴育层累积量分别为0.74、0.22、0.16、0.12 mg/g,并且各层次之间的差异较大。

(2)土壤有机碳矿化速率呈不稳定曲线,随着时间的推移,矿化速率逐渐平缓,埋藏古水稻土的矿化速率7 d 后低于0.5 mg/(kg·d),现代水稻土矿化速率除母质层外都高于埋藏古水稻土。

(3)古水稻土经过长时间的埋藏依然有一定的矿化潜力,其矿化势在0.08~0.11 mg/g,矿化量相对比较平稳,低于现代水稻土。

4 讨论

古水稻土由于长期埋藏现代水稻土之下,并且有3 000 a 的历史,各土层有机碳基本趋于平衡,在相同条件下,培养180 d 的有机碳矿化速率缓慢、矿化累积量小,并且各层次之间的差异较小。现代耕作水稻土由于受人类生产活动的频繁影响,特别是耕作层经过不断培肥,土壤有机碳含量高,在相同条件下,培养180 d 的有机碳矿化速率较快、矿化累积量较大,并且各层次之间的差异较大。

现代耕作水稻土耕作层土壤有机碳矿化累积量明显高于犁底层、潴育层、母质层和古水稻土各层土壤,这与土壤有机碳含量有关,整个剖面从现代水稻土到埋藏古水稻土从上至下土壤有机碳含量都呈下降趋势,并且古水稻土各层次之间差异较小,这与杨继松等人的研究结果相近[10-11],可能是由于有机碳矿化受土壤剖面性质、土壤有机碳含量和有机碳组成成分的差异所致。

本研究是在湿度、温度相同的条件下对古水稻土土壤有机碳矿化进行测定的,外界环境对古水稻土的影响方面涉及较少。因此,不同温度、湿度、灌溉方式、施肥方式与水平等环境因素对古水稻土土壤碳矿化动态的影响方面还需要进一步研究。

[1]杨用钊.江苏昆山绰墩遗址古土壤特征及其形成环境[M].南京农业大学,2006.

[2]卢 佳,胡正义,曹志洪,等.长江三角洲绰墩遗址埋藏古水稻土肥力特征研究[J].中国农业科学,2006,39(1):109-117.

[3]李久海,董元华,曹志洪,等.古水稻土中多环芳烃的分布特征及其来源判定[J].环境科学,2006,27(6):1235-1239.

[4]胡君利,林先贵,褚海燕,等.古水稻土与现代水稻土的供氮差异及其氮肥效应[J].土壤学报,2007,44(3):556-560.

[5]申卫收,尹 睿,林先贵,等.绰墩山遗址古水稻土的一些微生物学特性研究[J].土壤学报,2006,43(5):814-820.

[6]张甘霖.人为土壤有机碳的分布特征及其固定意义[J].第四纪研究,2004,24(2):149-159.

[7]潘根兴,周 萍,李恋卿,等.固碳土壤学的核心科学问题与研究进展[J].土壤学报,2007,44(2):327-337.

[8]胡海清,陆 昕,孙龙.土壤活性有机碳分组及测定方法[J].森林工程,2012,28(5):18-22.

[9]孙中林,吴金水,葛体达,等.土壤质地和水分对水稻土有机碳矿化的影响[J].环境科学,2009,30(1):214-220.

[10]杨继松,刘景双,孙丽娜.温度、水分对湿地土壤有机碳矿化的影响[J].生态学杂志,2008,27(1):38-42.

[11]刘徳燕,宋长春,王 丽,等.外源氮输入对湿地土壤有机碳矿化及可溶性有机碳的影响[J].环境科学,2008,29(12):3525-3530.