枪林弹雨中的上海商业精英

2015-09-10钱亦蕉

钱亦蕉

1932年1月31日,“一·二八”之后的第三天,爱国民族企业家、五洲药房总经理项松茂和11名公司员工被日军凶残地杀害了。这个日子,对上海乃至中国工商界而言刻骨铭心。“一·二八”期间,日军狂轰滥炸,使上海900多家工厂受到重创,文化重地商务印书馆被毁,号称东亚第一的图书馆一夜之间突然消失。

当时的中国,上海可谓工商业命脉,据国民政府实业部统计,截至1937年9月,上海有规模的工厂1279家,而拥有自主权的最繁荣都市广州只有较大工厂164家,天津因为沦陷没有确切统计数据。其他各地,微不足道。为保存民族元气,保持持久抗战实力,“八一三”淞沪会战之后,上海爱国民族企业家响应政府号召,在困难重重中将工厂内迁。

1937年8月12日,在上海工厂迁移监督委员会的指导下,上海工厂联合迁移委员会正式成立,开始了上海实业的“敦刻尔克”大拆迁。从迁移委员会成立到上海沦陷,上海共迁出工厂150多家,占上海整个民族工业的12%左右。另一些民族企业因种种原因没有内迁,则经历了近代民族工业史上最大的浩劫。

整个中国的工业西迁从1937年8月持续到1940年底基本结束,历时3年,内迁民营厂矿共计639家。内迁的工厂,分布四川、湖南、广西、贵州、云南等地区,它们在当地艰难复工,并制造出枪弹、炮弹、棉布、纸张、药品等支援抗战前方,推动了大后方战时经济的发展和民族工业短暂繁荣,成为中国坚持长期抗战的重要支柱。

生死抗争之“五洲”

1932年1月28日傍晚,日军伤兵车辆驶过北四川路老靶子路(现武进路)口的五洲药房第二支店时,遭到隐蔽在弄堂里的中国抗日志士枪击。第二天上午,日军闯入店中搜查。他们在三楼发现藏有义勇军制服,于是捣毁店堂,把11名店员逮捕押上卡车。五洲药业老板项松茂闻讯后,当天下午来到总店,准备营救,并欲亲往支店。总店同事纷纷劝阻,但项松茂甘冒生命危险,他说:“我是公司总经理,有关11位同事的生命,岂可贪生苟安?我不去救,如何对全公司负责!”遂乘车独往。途经银行公会,有人惊讶地对他说:“你是抗日救国会委员,还不避风头?”项则毫不动摇,依然前往。

八一三日本轰炸上海闸北。

结果,项松茂到日本宪兵队后就被羁押,然后又被绑架到江湾日本海军陆战队司令部。项松茂的长子项绳武四方组织营救,31日,他请公共租界巡捕房日籍警探到日本领事馆交涉。日籍警探单独进办公室,过了很长一段时间,失望而出,并埋怨说:“你父何故提倡抵制日货、组织义勇军?领事馆不得干涉军部,实无能为力。”2月1日,项绳武又找到较有声望的日本朋友桑野,到塘沽路日军俱乐部打听。日方称已查明项松茂乃抗日委员、义勇军营长,店中又藏军服,现在自己送上门来,决不会轻饶。后经各方调查,才知项松茂已于31日被日军杀害,其他11名五洲员工也已一起遇难。

项松茂牺牲后,项绳武继承父业,担任五洲总经理。几年里,五洲药业持续发展,不仅开了二分厂生产甘油,还建造了当时东亚最宏伟的药业大厦。然而,日军已视项氏父子和五洲为眼中钉。1937年“八一三”开战,地处闸北的五洲三分厂首当其冲,全部被炸毁。这时,很多民族企业家都响应政府号召内迁,但五洲除搬运少量设备外,并没有把厂内迁。据项松茂小儿子项泽楠介绍:“当时五洲在香港有办事处,九龙有加工厂,战争打响,我们想主要往香港那边发展,经营南洋生意。所以厂没有内迁,但在重庆开有分店。”

不久,日军公然强占了处于华界肇嘉浜路的五洲一分厂,制药制皂原料全部被日本油脂会社劫走。太平洋战争一打响,日军进入租界,又强行接管了五洲二分厂,把存货全部抢走。这时,又有噩耗传来,五洲的部分内迁设备,在芜湖附近长江江面被日机炸沉。

遭受日本人连番打击的项绳武没有屈服。日军要求与五洲厂合作,企图让五洲复工,并为日军服务,项绳武当然不答应。日军就把他绑架去,胁迫他“合作”,项绳武念家仇国恨,严辞拒绝。后日军碍于言论,只好将他释放,但密探的影子却始终尾随着他。

日军无条件投降后,五洲各分厂才重新回到项家手中。不幸的是,心力交瘁的项绳武却于1947年5月过早地离开了人世。

艰难迁徙之“天字号”

1933年是中国航空救国年,天厨味精厂以一己之力向国家捐赠了一架12万元的霍克型战机。1934年3月18日,这架作为抗日捐献品的飞机,在上海虹桥机场试飞,机翼上可以清晰地看到“天厨”两字。机场上人头攒动,争睹这一盛况。“天厨”的名号和经理吴蕴初先生自此家喻户晓。

1935年,吴蕴初开办了天利氮气厂,1936年,天利硝酸厂也投入生产,他的化工“托拉斯”正式形成,也使中国化工彻底摆脱了对日本的依赖。

吴蕴初捐飞机。

正当吴蕴初大展宏图之时,“八一三”淞沪抗战爆发了。开战当日,吴蕴初的天厨、天原、天利就宣布一律停产。工商界成立了上海工厂联合迁移委员会,准备督促各大工厂向后方转移。吴蕴初作为化工业的代表,也参与了前期商议。

当时形势,很多工厂并不愿意搬离上海。一是机器搬运不便,拆运装卸,长途跋涉,途中肯定有所损失;二是内地人生地疏,即使安然抵达,如何重新开工还是个问题;三是一些有限公司,迁移不能一人说了算,难以得到股东会的全体通过。并且,那时国民政府补贴企业搬迁的费用不足,所以要做出“离开”的决定真的不容易。

吴蕴初对家人说:“做一个中国人,总要对得起自己的国家!”吴志莲(吴蕴初的女儿)还记得父亲那些日子焦急万分,回到家里仍为迁厂的事发愁,“现在连船都很难租到”,但是他又是坚决的,“如果迁不走,我宁愿把厂炸掉,也不给日本人。”日本人当然也没有放过他的厂,就在他刚刚把重要机件装船起运的第二天,日军飞机就轰炸了天原、天利两厂。他恰巧是去厂途中,眼见原厂已成一片火海,热泪夺眶而出。

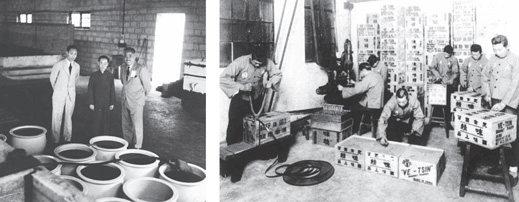

左:吴蕴初(右一)在厂里视察。右:工人们在把天厨味精装箱。

工厂停产搬迁,耗资成千逾万,但财政部的拨款远远不够,各家厂只好自己承担。据时任上海工厂迁移监督委员会负责人林继庸先生口述回忆:“凡机件、材料、半成品、工具等,经审查准许迁移者,发给装箱费每立方尺0.35元,运费至武昌者(每吨)53元,成品运费准发至镇江,每吨12元。”吴蕴初因化工企业本身规模较大,得到迁移费、职工旅费等补助65.6万元和169万元低息贷款,才熬了过来。

吴蕴初决定将在敌人战火中抢出的一批重要机器先行搬迁。天原厂由一条内迁船只刚装满机件,就被日机炸沉在苏州河里。当时主要靠木船在长江航运,沿途日机轰炸,兵匪拦劫,困难重重。一个押船的职员写信给吴蕴初说:“于路受尽留难,苦不堪言。大炮飞机之下,常常一两天粒米未沾。”

吴蕴初一开始在汉口筹备新厂。不料日军很快突破九江防线,中国政府继续西迁,机器设备也只得再向四川运送。当时吴蕴初从国外订购的一套三效蒸发器重数十吨,刚从香港抢运到武汉,他舍不得丢弃,坚决要求工矿调整处设法代运。武汉江中只剩一艘轮船,余下的吨位本来准备装载汉阳铁厂拆下的一座发电机,幸亏负责装船的两名青年技术员感到天原厂设备比发电机更重要,于是将发电机改装到一条木驳上,后者在途中被日机炸毁,而天原厂设备侥幸得救。第二年冬天,吴蕴初的企业船队在江上漂泊了一年,九死一生地闯过无数险滩,损失了不少器材,才最后到达重庆。

另一方面,上海华界全部沦陷,天原、天利被日军占领。直到1938年春,日军才对中国工厂解禁。吴蕴初闻讯,立即让留沪的天原协理李石安趁机派人到厂里拆运剩余器材、设备,180余吨器材一并运到香港,准备转运重庆。

然而不久,广州失守,从广州沿粤汉线北上再转水路进川的设想破灭。吴蕴初只得想办法从香港海运到海防,跨中越边境转运往重庆。当时,越南海防成了中国东南沿海通往大后方的唯一中转站,小小的海防码头,货物堆积如山,船都不能靠岸。吴蕴初好不容易疏通关节启运,日军又突然袭击了中越边境的镇南关,使得通往贵阳的铁路掐断。天字号器材,只得改走昆明,再运重庆。当器材全部抵达重庆时,距上海迁出已近三年整了。万里迁移,磨砺了吴蕴初坚韧不拔的意志。

器材搬运到重庆之后,吴蕴初选在嘉陵江北岸的猫儿石建厂。然而此时他已身无分文,不得已他只好孤注一掷,用几乎是生命换来的全部内迁器材向银行抵押,借到220万元,工厂才得以动工。根据后方市场需要,他决定首先重建天原厂。重庆天原试车开工,吴蕴初七天七夜没脱工衣。1940年6月,重庆天原成了后方兴建的第一家内迁民营企业,生产的化工原材料让许多工厂赖以复工。当年12月,重庆天厨厂也开工出品,味精上市马上成了抢手货。为求得味精原料面筋供应,吴蕴初又和金城银行合办了天城面粉厂。

当日天字号企业船队扬帆西行的同时,有一小队人马由吴蕴初夫人带队南下香港,一年后,香港天厨开厂,生产味精,同时还设立了酸碱部,生产盐酸、烧碱、漂白粉。1941年冬天,日军占领了香港。吴蕴初立即电令香港天厨拆运撤退。但是,日军强令各工厂复工,强迫天厨与它合作,以保障日军军需,并将天厨库存器材物资全部抢走。日军如此重视天厨,是因为天厨的酸碱设备稍一改装就能生产军用品。吴蕴初得知后,与留港的夫人密商,果断决定除少量贵重金属器材务必设法运回外,余下设备不惜毁坏,以免留下资敌。于是,香港天厨厂将能拆下的器材拆下沉入井底,不能拆的全部砸坏。天厨工人在吴蕴初夫人的率领下,将贵重金属器材塞进竹杠、旧木箱,伪装成挑夫和难民悄悄撤离。经过几个月的长途跋涉,终于与重庆大后方的天字号汇聚。

1942年,美国总统特使威尔基到中国大后方考察。他特地参观了重庆天原、天厨两厂,对吴蕴初能这样快地建厂开工表示佩服。

抗日救亡之“中国机器”

当时国民政府组织内迁,主要是从军需出发,所以工矿业是首要抢迁的,补助费也比较多,而这其中,机器五金又是重中之重。

“一·二八”打响上海抗击日军第一战,当时驻防上海的是蔡廷锴的十九路军,武器装备与日军不能比,大多为老式的汉阳造的“七九”步枪,弹药供应也十分困难。上海的机器同业会决定组织弹药生产支援十九路军。他们在沪南集中建立起临时手榴弹工厂,工人们轮班生产,日夜苦战,赶制了一批批手榴弹送往前线。后来根据前线需要,还制造了地雷和攻击装甲车的穿甲弹。

“美髯公”胡厥文。

卢作孚航运救国。

当时,排水量为9800吨的日本海军第三战队的旗舰“出云” 舰是在沪作战日军的指挥部,上海兵工厂厂长阮尚玠和新民机器厂老板胡厥文与驻守的欧阳师长一起商量,想炸毁“出云”舰。他们在兵工厂仓库里找到一枚旧的水雷外壳,重新配制引信,装好炸药,制成一枚500磅的大水雷,由潜水员推送向敌舰。由于水雷引爆过早,没能炸沉“出云”舰,但此事由《申报》报道也算家喻户晓。自此,胡厥文开始留须明志,早早地当上了“美髯公”,直到1945年抗战胜利才剃除,人称“抗战胡子”

1937年全面抗战爆发后,上海的形势也日趋紧张,胡厥文和颜耀秋作为上海机器五金业民族企业家的代表,前往南京请愿,向国民政府明确表示了态度:上海机器厂家,自愿将机器迁移到内地,以保证军事制造的需要。并请政府解决内迁的经费问题,开始只争取到56万元迁移费,后来才追加到500万元。8月12日,上海工厂联合迁移委员会正式成立,上海机器厂颜耀秋任主任委员,胡厥文和新中工程公司支秉渊任副主任委员,劝说还处于观望状态的民族企业内迁,并带头拆迁机器厂。

8月13日,日军开始对闸北进行狂轰滥炸。胡厥文的长城砖瓦厂首当其冲,被炸得荡然无存。大中华橡胶厂负责人薛福基乘车经过大世界时,因日机轰炸受伤,不幸身亡。内迁工厂的工人们冒着生命危险抢拆搬运机器设备,有人在搬运机器时中弹牺牲。敌机来时,大家伏在地上躲一躲,敌机一走,爬起来接着干,冰冷的机器染上了搬迁者的鲜血。

8月27日,21艘木船装载着胡厥文的新民机器厂、胡叔常的合作五金厂、马雄关的顺昌机器厂和颜耀秋的上海机器厂的机器设备、物资,连同技工160人,冒着敌人的炮火从苏州河驶出,率先走上了内迁的征途。第二天,大鑫钢铁厂和启文、新中、利用、精一、姚兴昌等6家机器厂的机器和工人继续运出,用木船上覆盖树枝茅草伪装,沿苏州河划出,到苏州后,转雇小火轮拖木船至镇江,再换装江轮直驶汉口。

9月,船队到达武汉。但是几个月后,武汉即告失守,各厂只好准备再次西迁入川。迁川的千吨轮船行进到宜昌,由于川江狭窄,水急滩多,轮船无法西上,只能改搭民生公司的川江轮入川。当时后撤者众多,在宜昌两岸的待运物资堆积如山,敌机在上空不断轰炸,惊险万分。据估计,如靠浅水轮船装运到四川,照当时情况,至少要5年才能搬光。而江轮都被机关和军队所占用,颜耀秋的机器经过多番交涉终于搭上了进川的轮船,而胡厥文就没有那么好运了,只好租用木船西上。

根据胡厥文的回忆,新民、合作两厂共租借木船8条装运物资设备,雇佣船主、驾长和纤夫230人。当时“天上的敌机,长江的激流、险滩,在随时威胁着船队的安全”。木船触礁进水的情况就发生过不下三起,进三峡后两岸峭壁悬崖,站在拉纤的地方,都看不见崖壁下面的船,纤夫个个爬在地上拉纤,船上敲鼓,才勉强得行。其中一条60吨木船还在除夕夜触暗礁沉没,幸得一水性超高的老汉带着几个徒弟帮忙打捞,凡捞出物资一箱或铁皮一张,奖金一元或五角,经过十来天的打捞,沉船重新浮出水面。一路上员工被炸死2人,病死6人,从宜昌到重庆走了半年之久,真是“蜀道难,难于上青天”。

民族工业内迁一方面是为了保存实力,另一方面也是为了支持抗战,像跟军需相关的机器厂都是搬到哪里,哪里就设法立即复工生产。

如胡厥文的新民机器厂、合作五金厂和颜耀秋的上海机器厂的机器设备由上海运到武汉,随后马上进行了安装、调试,并于当年10月就开工生产,成为首批开工的工厂。他们接受了大量的军需订货,与其他迁鄂机器五金工厂一起生产出10万多枚手榴弹,2万多枚迫击炮弹、 弹尾翼片以及大量地雷、水雷、军用镐、军用铲等军需器材。1937年10月,内迁至汉的机器工厂首批开工生产的有15家, 到1938年1月开工的有27家。这些工厂生产的产品,有力地支援了抗日前线。

随着战事的发展,迁川工厂联合会成立,该会章程规定:“本会以适应抗战建国之需要,协助各厂迁川恢复生产,增强国力,并于抗战胜利后协助迅速复员,增加生产为宗旨。”颜耀秋任主席委员,胡厥文也是执行委员。他们的工厂迁至重庆,机器一到,工厂便开工生产。新民机器厂以制造工作母机为主,批量生产。合作五金厂因有电镀设备,制造各种医疗器械。两厂还承制各种军用品,曾大批量生产手榴弹和迫击炮弹的壳子、刺刀、军用剪刀、军用铲、军用锅等支援前线。

1939年以前,大后方民营工厂以生产抗战所需的军用产品为主。上海民营工厂内迁的60多家机器厂被人们誉为抗战时期后方机器工厂的中坚力量。为了展示迁入四川工厂所取得的巨大成就和展示民族工业的雄厚实力,1942年1月,迁入四川工厂联合在重庆举办了一次会员厂矿出品展览会,参加展览会的有230个单位、97家工厂,展品有大鑫钢铁厂的各种冶金产品,华生电机厂的各种马达与风扇,合作五金厂的各种医疗器械,中华无线电厂的手摇发电机,中新工厂轧制的铁皮,新民机器厂的抽水机,康元制罐厂的铁罐,美亚丝绸厂的丝绸,中国标准铅笔厂的铅笔,精一机器厂的各种绘图仪器等等,共展出了千余种产品。展览会为期15天,参观者逾12万人,盛况空前,获得中外人士的一致赞誉。

宜昌大撤退之“民生公司”

说到抗战时期的民族工业大迁徙,就不能不提卢作孚和他的民生公司。自20世纪20年代起,卢作孚抱着“实业救国”的目的,以一条70吨的小火轮起家,创办了民生实业公司。从立足川江,到发展长江中下游航运,民生公司发展迅速,资产从1926年创建不久的7.7万元到1937年的1215万元,年均以63%的速度增长。到抗日战争全面爆发前,民生实业公司已成为我国最大的民营航运企业,它的效益不仅领先民族企业,在长江航业的中外公司中也能称冠。

“七七”卢沟桥事变后,卢作孚号召民生公司全体员工无条件地投入到保家卫国的战斗中去。他指出:“国家对外的战争开始了,民生公司的任务也就开始了。”他号召“民生公司应该首先动员起来参加战争”。首先,是抢运支前部队出川作战,在两个星期内运送出川部队4个师,2个独立旅,约6万人。这种速度对民生公司来说是前所未有的。民生公司在抗战初期有轮船48艘,公司本着“抗战第一,军运第一”的运输指导方针,所有船舶的调配和使用完全服从于支前军用,服务于抗战需要。从抗战全面开始到1939年底,由民生公司运送出川的部队共约38万人,运送弹药、辎重万余吨。

其次,是紧急抢运撤退物资入川。前文已经说到,由于武汉失守,从上海等地内迁的民族工业的物资都汇集在宜昌,等待迁川。此时的宜昌情况十分危急,处在一片混乱和恐慌之中,宜昌沿江两岸已堆积了差不多10万吨机器,布满了上百英亩的地面,各轮船公司充斥着互相交涉、推诿、责骂的人们。

行驶在江面的民生公司轮船。

宜昌大撤退时,人员和物资都滞留在宜昌。

当时运输船只奇缺,特别是能够穿行三峡的除卢作孚的民生公司轮船外,只有轮船招商局的2艘中国轮船和几艘外国轮船。而此时通往后方重镇的交通要津川江又快到不能行走轮船的枯水期,卢作孚临危不乱,紧急开会商讨抢运问题,制定出一个40天内(川江离枯水期还有40天)保证人和物资运出宜昌的详细方案。民生公司调集22艘适航川江的轮船,白天航行,夜间装卸,全天候投入。同时,为加快轮船周转,他还采取了著名的“分段航行”计划——这是在1936年民生公司针对枯水季创造的“三段航行”经验上发展而来:第一段从宜昌至庙河,用120英尺以下的船;第二段从庙河至万县,因须经过险滩,所以派速度和马力较大的150英尺轮船;第三段由万县到重庆,因漕口狭窄、江水甚浅,派135英尺以下、吃水较浅的船。

卢作孚决定,除了最重要的物资和最不容易装卸的笨重、大型机器设备以及重要的军用物资可直接运往重庆外,其他的物资全部按“分段航行法”办理。有的物资运到万县船就返回;有的运到奉节、巫山、巴东船就返回;有的甚至只运到三峡峡口就卸下,当天返回。这样,航程缩短了一半或者一大半,从而赢得了宝贵的运力和时间。

为了适应抢运急需,民生公司还增加码头设备提高装卸能力,并在轮船和重要港口增设无线电台,把船上、岸上和宜昌指挥中心连接起来,便于卢作孚统一指挥,保证航运有序进行。卢作孚坐镇宜昌指挥,40个昼夜基本上没睡觉。每天晚上,民生公司招来的3000名搬运工在各个码头往来穿梭,激昂的号子此起彼伏,在古镇江边回荡。最终卢作孚克服各种困难,指挥船只冒着日军的炮火和飞机轰炸,将待运人员和重要物资在40天内全部运走。

战争史上最大的撤退——著名的敦刻尔克大撤退,是依靠一个国家的力量由一个军事部门指挥完成的。宜昌大撤退则完全依靠的是卢作孚和他的民生实业公司,亲历了宜昌大撤退的晏阳初说,“这是中国实业史上的敦刻尔克,在中外战争史上,这样的撤退只此一例。” 宜昌大撤退后,日本军界一片哗然,他们认为,如果当时集中主力攻打宜昌的话一定能置中国的民族工业于死地。

1938年初,卢作孚被国民政府任命为交通部常务次长,主管水陆交通工作,而宜昌大撤退正是他主持水陆交通运输的一场辉煌战绩。1940年3月,前方军粮告急,后方粮食市场告急。在粮食问题已经对整个抗战进程构成威胁而又经三个月不得解决的关键时刻,1940年7月,国民政府紧急任命卢作孚出任全国粮食管理局长。这是卢作孚在宜昌大撤退之后的又一次临危受命。他用了几个不眠之夜来思考粮食运输问题,然后提出了著名的“几何计划”,即将偏僻地区的余粮,先用人力运送到邻近的公路或水路边特定地点集中起来,然后再用汽车和船只,就近将粮食运到需用之处。他亲赴各地区视察和部署,不到半年时间,就解决了军需粮食和一些地区缺粮问题,稳定了市场、安定了人心。

在整个抗日战争中,民生公司为了挽救国家和民族危亡,在抢运物资和人员的战斗中做出了巨大的牺牲和贡献。总共有16艘船被炸沉炸毁,69艘船被炸伤,117名员工壮烈牺牲,76名员工伤残,无怪爱国将领冯玉祥称赞“民生公司是爱国的公司”。1941年9月28日,重庆《新华日报》报道,民生公司有30艘轮船抗战有功受到嘉奖。后来抗战胜利,卢作孚又被政府授予国家抗战胜利勋章。

到解放前夕,民生实业公司共拥有140余艘大小轮船,9000多名职工,航线遍及长江及其支流,以及东南亚沿海,卢作孚被誉为“中国船王”。

大后方之“中国汽车”

一批拥有雄厚生产能力和先进生产方式的内迁民营企业,在工业极其落后的西部地区创建的战时工业和工业区,对整个抗战,乃至更加久远的工业布局大调整,都产生了巨大作用。

如果说,抗战时期支撑后方工业的主干力量是上海内迁的民营工厂,那么拥有这部分企业的上海内迁民族企业家,就是战时后方工业发展的主要奠基人,他们在后方掀起了新的工业浪潮。支秉渊就是其中之一,他在大后方的艰苦条件下,开发制造了中国第一辆全部国产的汽车,完成了中国的工业梦想。

1925年,支秉渊开办上海新中动力机厂,很快在中国机械工业界脱颖而出。1926年,在上海南洋大学举办了一届工业展览会。该会第三会场,为德商天利洋行及丹商罗森德洋行陈列的柴油机、抽水机、电动机等。支秉渊在天利洋行陈列品之前,设下自制8英寸口径离心抽水机,同时开车抽水,以资比较。结果,新中厂的产品轻巧坚实,价格特别低廉,较之舶来品有过之无不及,令国人非常振奋,觉得国货能与洋货分庭抗礼很是扬眉吐气。

1929年,在张学良的主持下,取名为“民生”牌的第一辆国产汽车在沈阳迫击炮厂诞生,不久即被送往上海展览,成千上万的上海市民争相观看,支秉渊看了这台民生牌汽车后很有触动,一方面觉得中国人自己造出了汽车了不起,另一方面他觉得这台车毕竟是采用进口的零部件组装的,而他想要制造的是一部包括发动机在内全部国产的汽车。

要制造真正意义上的国产汽车,发动机是关键。大约在1935年,支秉渊买了辆英国Commer牌卡车,在自己原来研究的基础上,委托工程师陆景云主持仿制该车的Perkins牌发动机,到1937年春发动机装配完成,这是中国第一部自制的高速柴油汽车发动机。

1931年5月,辽宁迫击炮厂生产的第一辆国产汽车。

“八一三”淞沪抗战的次日,陆景云决定向支秉渊请长假,从军抗口。支秉渊积极响应资源委员会等部门组织的内迁,率领新中员工历经艰辛,将上千吨器材迁往武汉。武汉告急以后,新中继迁长沙以及祁阳。日本人的侵略并没有打断他的汽车梦,国产发动机的制造势在必行,一旦成功还能为军队战车服务。

这天,一辆小车沿着崎岖小路,绕过衡山,来到机械化部队驻地,开车的正是支秉渊。他这次来并不是为司令杜聿明送机器,而是想要回正在这支部队里服役的他原来最得力的技术骨干陆景云。一开始杜聿明不同意放人,后经支秉渊再三要求说明,才同意放行陆景云,还将部队的一辆已报废不能运行的德国卡车赠送给支秉渊。其发动机为M.A.N牌狄塞尔高速柴油机,支秉渊决定仿制这种发动机,在没有任何有关资料的情况下就开始组织测绘。

因为这种发动机结构简单,便于制造,支秉渊不顾敌机轰炸的严重威胁,决定建立批量生产线。战时后方冶金工业仍落后,钢材供应远不及上海方便,条件非常艰苦。支秉渊四处奔波,多方打听供应渠道,终于想到向铁道部门购买被日本飞机炸坏的机车的废件作为原材料。M.A.N发动机试制工作从1938年夏季在长沙开始,秋季转到祁阳。

说起新中厂西迁,也有一段故事。当时的新中工程股份有限公司工程师裘汲在西迁路途中,火车的一节车厢爆炸了,大家都逃了,没有小孩的人很快都逃掉了,只剩他们一家,大儿子拉着还能跑,小儿子不得不抱在手里,在迫于无奈下,他们只好将小儿子藏进一个箱子里。等炸完了,他拼命找孩子,最后在一个炸药箱下面找到他,那个隐藏他儿子的箱子,居然是一个炸药箱。那种时候,随时都有可能与死神擦肩而过。

1939年6月,65马力柴油汽车发动机在新中祁阳制造厂制成,装在原来的已修复的旧汽车上,试用成功。同时,支秉渊还写信给胡厥文,请胡厥文到他这边来走走。因为胡厥文也是搞机器的,他们合作的可能性比较大,关系也比较好。于是,胡厥文很快在祁阳办起了新厂。支秉渊和胡厥文原来就都是上海工业界的领袖人物,现在,在远离上海的湖南山区,他们又一次携手,一个造车,一个炼钢;一个为抗战提供动力,一个为抗战制造枪炮。一时间,使人口比战前翻了一番的湖南祁阳,有了“小上海”的雅称。

战时柴油成了十分紧张的战略物资,柴油发动机因缺油而几乎停用。支秉渊审时度势,考虑到后方生产煤炭,在M.A.N发动机仿制成功之前就着手把它改型为煤气机。1939年6月以后新中开始试制煤气机,翌年初试车成功。

1942年夏天的一个月明之夜,注定要被载入中国汽车发展的史册。那天夜里,中国第一辆汽车诞生了。当时重庆《大公报》发表文章将支秉渊喻为“中国的福特”。他和司机驾驶这辆汽车从祁阳出发,经湖南、广西、贵州的崎岖山路,成功地驶抵重庆,开创了国产煤气发动机驱动汽车的历史。支秉渊和他制造的中国汽车,在战火纷飞的年代给中国工业带来了发展的曙光。

参考资料

《民族工业大迁徙》,孙果达著。

《卢作孚和民生公司》,周凝华、田海蓝著。

《林继庸先生访问记录》,林继庸口述。

《味精大王吴蕴初》,陈正卿著。

《胡厥文回忆录》,胡厥文口述。

《抗战期间上海民营工厂内迁纪略》,颜耀秋口述。

纪录片《去大后方》。