抗战期间中国科学社编译出版书籍述略

2015-05-30张剑

张剑

抗战时期,中国科学社在人员经费和事业发展均陷入困境的情形下,一方面为生计劳烦;另一方面未敢忘忧,出版工程类图书,以为战后国家建设贡献一己之力。

中国科学社向来重视科学图书的编辑与出版,除发刊《科学》杂志外,1915年第一次改组时就专门设立了书籍译著部,“以译著书籍,修订词典,供给学界有统系之良书为职志”。自美搬迁回国后,将译著书籍作为其重要社务之一,希望以此来影响、带动整个中国科学的发展,并最终创设了科学图书仪器公司从事书籍的编辑与出版。

沦陷区生活“大不易”

抗战期间,有大量的知识人因为各种各样的原因滞留沦陷区,主要集中在上海、北京、广州等大城市,上海因其有租界的存在,更是这一时期知识入主要聚集地。他们主要任职于在租界坚持办学的交通大学、大同大学、光华大学、上海医学院和由苏州迁沪的东吴大学等,也有中央研究院化学研究所、物理研究所的留守人员,还有北平研究院在沪的药物研究所和镭学研究所工作人员,当然也有中国科学社留沪人员如秉志、杨孝述、刘咸等。据统计,1939年中国科学社上海社友有136人之多,当年8月26日举行的抗战以来第一次交谊会,由孙洪芬、胡敦复、秉志、王琎、曹惠群、杨孝述、刘咸等“任招待之责”,到会的除昆明社友饶毓泰、姜立夫外,有上海社友70余人。

这些人大多数虽有工作,但随局势发展与变化,生活越来越困难。1939年9月21日,中国科学社召开第141次理事会。抗战仅仅两年有奇,理事会讨论的主题已经转变为生活问题,而不是此前主要相关中国科学社发展的学术问题。时任中国科学社总干事、《科学画报》总编辑、中国科学图书仪器公司总经理杨孝述提出,留沪中国科学社全体同人来函“以近来米珠薪桂生活困难”,请酌予补助生活费。鉴于实际情况,理事会议决“在社职工每人每月支给临时津贴五元,自本月起于每月发薪时发给,至上海米价恢复至二十元时为止”。这样的大笔支出,需要寻找来源。理事会议决“请总干事向交大商议所借物理实验室酌付租金以资弥补”。原来,抗战爆发后,处于占领区的交通大学搬迁至法租界继续办学,为了支持交通大学,中国科学社将明复图书馆的部分房间无偿借给交通大学作为物理实验室。中国科学社也利用交通大学物理设备进行合作研究。这时中国科学社实在没有办法,只得改变初衷,要交通大学支付租金了。在困难时期,与民间组织中国科学社相比,交通大学在经费上可能更为充裕,答应从1939年11月开始,每月津贴中国科学社房租连水电费一百元,这实在是一笔不小的收入。

当时上海物价的突然暴涨,与1939年9月欧战爆发等因素关系密切。因此,只要战争不结束,物价的下落就不可能。面临这一困境,1940年6月20日中国科学社召开第144次理事会,因“上海生活程度日高,职工几难维持最低生活”,议决“每人每月津贴非常生活费二十元”。凹到当年年底,粳米批发价已突破百元大关达到每市石108元。中国科学社于12月19日召开第148次理事会,继续为解决职工生活问题展开讨论。《科学》主编、明复图书馆馆长刘咸鉴于“沪上物价飞涨,本社职工生活困难”,中国科学社经费支绌,提议向租用明复图书馆书库房屋者“收取租金以补职工生活费之不足”,理事会决议“分别向各借屋者接洽”。同时决定“自本月起职工临时津贴改为每人每月三十元”。从1939年9月到1940年12月,仅仅一年零三个月,粳米批发价每市石从42.5元上涨到108元,中国科学社职工的津贴也从5元上涨到30元。津贴的增长自然跑不过飞涨的物价,但于生活自然不无小补。

问题是,此后物价飞涨远远超乎想象。在这种情况下,中国科学社理事会不得不不断讨论与出台相关措施。1941年3月24日召开理事会,决议从当月起将临时津贴办法改为重定职员薪水。即使按照新的增加薪水办法,也难以达到中国科学社维持各级员工“目前最低生活”的目标。当月粳米批发价为每市石117元,员工薪水在40元以下者通过提升后也不到80元,一石米也买不到。11月3日再次开会,追认8月因资金冻结之后“百物腾贵,职工生活维艰”,给职工发放津贴案:职员每人30元、技工25元、工役20元。同月29日,再次开会讨论。为开源,议决明复图书馆收取图书证费(每证五元,明复图书馆自开馆以来,图书证一直都是免费的);将明复图书馆房屋租金增加一倍,原来不能出租的“会议室及讲堂”也可出租。

下一次会议已经是太平洋战争爆发后的1942年3月12日,讨论议题已经不是如何维持社务与员工的生活,而是该如何结束上海社务。经详加讨论后,一致主张“上海部分社务已无法再行维持,只有将职工遣散,暂行结束。并由孙洪芬提议同人平时生活清苦,应特别发给遣散费”。议决结束社务办法包括:暂留《科学画报》编辑部;留事务员一人、工役二人照料一切房屋设备,其余职工遣散,并发放遣散费;推举沈璇、胡敦复、杨允中三社友为上海社所照料委员会委员等。

这样,具有悠久历史的《科学》杂志首次宣告停刊,主编及明复图书馆馆长、人类学家刘咸宣告失业。本来,在通货膨胀下生活维持已经非常困难,现在工作也没有了,生活进入更加困难之期。当然,中国科学社职员战争期间在上海的遭遇并非特例,而是具有普遍性的。

面对困境,沦陷区知识人并非被动等待,而是积极抗争,想方设法寻找生计,以维持生活等待“天亮”。失业的刘咸先做小本生意,后与同学王恒守开煤球厂。正如论者所谓:“两位科学家,为饥寒所迫,为了气节,为了生存,不得不从事自己不擅长的实业,心中的哀痛,他人恐难以知晓。”众多方略中,通过提前支取翻译、撰写出版大型工具书稿费成为战时知识人渡过难关的重要手段之一。为“战后复兴”出版中国科学社工程丛书

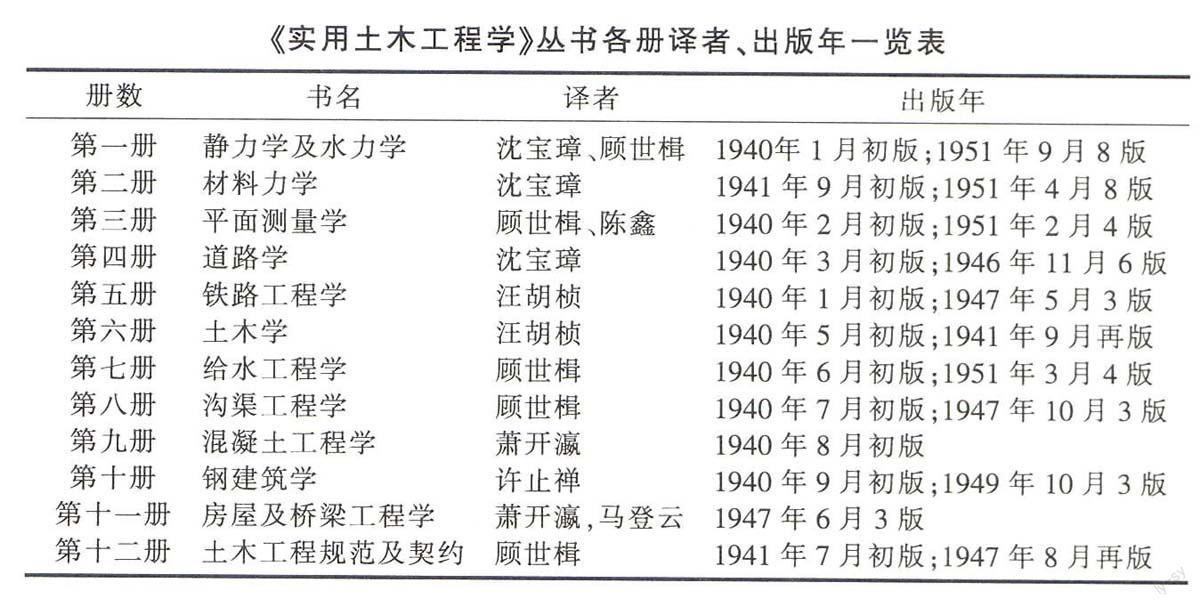

抗战非常时期,中国科学社也未敢忘忧,而是为国家建设出谋划策。1938年6月29日,中国科学社在上海社所召开抗战以来第一次理事会。出席会议的理事有孙洪芬、任鸿隽、秉志、杨孝述,董事胡敦复和《科学》主编、明复图书馆馆长刘咸列席。讨论问题时,杨孝述提议“目前避难上海之学者颇多,本社拟利用其时间编译土木工程丛书以为战后复兴之一种准备”,已与社员汪胡桢、顾世楫等多次会谈,拟先选译美国函授学校所用美国技术学会(American Technical Society)出版的土木工程学巨著一套7册,科学图书仪器公司代为发行,稿费以版税为原则,用中国科学社各种奖金利息余款项拨付稿费或预支版税。理事会议决“即办”,并推定汪胡桢、顾世楫为中国科学社土木工程丛书主编人。

7月初,土木工程丛书编译委员会组成,主编而外,沈宝璋、许止禅、萧开瀛、马登云、朱浩为编译委员。浙江嘉兴人汪胡桢(1897—1989),中国近代水利事业的奠基人之一,1955年当选中国科学院学部委员。1917年毕业于河海工程专门学校,1923年获康奈尔大学土木工程硕士学位。1924年回国,历任河海工科大学教授、太湖流域水利工程处副总工程师、浙江省水利局副总工程师、导淮委员会工务处设计组主任工程师、整理运河讨论会总工程师、全国经济委员会水利处设计科长等。1931年中国水利工程学会成立后,他担任理事兼出版委员会主任,主编《水利月刊》。抗战爆发后,任职全国经济委员会水利处的汪胡桢并未随之西迁,而是转辗镇江、扬州、泰州回到了上海家中。由此,与中国科学社合作开启其翻译出版事业。

顾世楫(1897—1980),字济之,江苏吴县人。与汪胡桢为河海工程学校同年同学,毕业后亦曾在华北、顺直、太湖水利委员会及导淮委员会任工程师,并先后任之江、大夏、同济等校教授和上海纺织工专教务长、之江大学土木系主任。1951年2月任中国科学图书仪器公司副总经理兼编审处主任,1956年任上海科学技术出版社编辑部主任、副总编辑。时任之江文理学院土木工程教授。之江迁上海,顾世楫“每日余暇”到中国科学社主持土木工程丛书编译事务。

对于翻译出版这套书,杨孝述1940年1月曾在该书“序”中如是说:

中国科学社负发扬科学文化之使命,近年来经本社出版之科学书籍,虽已逐渐增多,惟尚无独成系统之专著,而于应用科学方面。尤感缺乏,爰有编译工程丛书之议,藉以弥此缺陷。但工程学门类至繁,从事编译,岂属率尔操觚所能济事,其未能早日见诸实行者,经费与人才之困难,实为主要原因。

一九三八年春,本社虽处于特殊环境之中,惟出版事业尚未受若何影响。是时社友汪胡桢、顾世楫等适来上海。诸君之于土木工程学,造诣甚深,且在工程界任职历二十余年,久著劳绩,其于著述之事,亦深感兴趣而游刃有余。故经本社理事会议决,以主编实用土木工程学之事任之,而为本社发行工程丛书之嚆矢。

土木工程学虽仅属工程学之一门,惟其范围之广,效用之宏,远非其他工程学所可比拟。即在国家承平之日,凡属发展交通、水利,改良卫生、市政之事,几无一非土木工程师是赖。他日战事结束,百端待举,其最感迫切而需要者,恐更无过于土木工程学范围內之各项建设,良

以其有关国计民生,至为深切。本社乘此时机,特

先以此书问世,亦所以稍为国家贡献于万一耳。可见,中国科学社编译土木工程学丛书,是继续延续“发扬科学文化之使命”。之所以在抗战期间进行,是机缘巧合,“经费与人才”都有可能:经费方面可以利用中国科学社各种奖金利息余款项拨付稿费或预支版税,人才方面土木工程专家汪胡桢、顾世楫等刚好在上海。之所以选择土木工程学丛书,是因在国家太平之日,凡属发展交通、水利,改良卫生、市政之事,几乎无一不属土木工程师之事,编译此丛书,可以为战事结束后国家建设贡献绵薄之力。

美国技术学会出版的实用土木工程丛书,是美国函授学校教材结晶,“注重实用,避免高深理论,其引用数学之处,仅及三角法为止,使读者极易了解。惟有关实用之公式及图表,仍多尽量采人,以资参考。书中举例固力求明显,且凡遇应用计算方法处,恒附以若干习题,以备观摩”。全书7册,计附图1600余幅,“尤为他书所罕有,故极适宜于作为教本及自修课本之用”。该书在美国学术界“久居重要地位,其执笔者不下十余人,或系富有经验之领袖工程师,或为著名大学之专科教授,无一非著作等身,为工程学界知名之士,故能出其余绪,删芜存要,而成此极有价值之巨著”。

该丛书最早发行于1908年,历年皆有增损,已再版若干次。中译本为1938年出版的最新版本,共7册,分别为《平面测量学-工程契约及规范》《材料理学-静力学一道路学》《钢建筑学》《屋架结构-桥梁工程学》、《混凝土工程学》《水力学-给水工程学-沟渠工程学》《铁路工程学-土木学》。考虑到此编排,“似系偏重于量之区分”,与“修学之先后程序”“不甚相合”,中译本加以更改,“以基本学科列于首,并将水力学与静力学合成一册,其余可分者则分之”,共得12册。12册中,土木工程学之主要学科已大致具备,但1938年的最新版本,已删去河道、海港、水力发电及灌溉等数种,译者拟继续搜求名著,次第翻译,“以成全帙”。原书多人著述,编制方面也不尽划一,且不另分章,亦无详细目录,译本一律区分章节,并制成详细目录,删去原书所附索引。

1940年3月8日,中国科学社第142次理事会上,杨孝述报告称该丛书已出版6种,尚有6种预计于本年内出齐,“全部校对为求精审起见”,由顾世楫一人担任。

该丛书第一册、第二册1951年已经出版第8版,可见其翻译出版后,影响之大。可以说,实现了当初为国家建设贡献力量的目标。

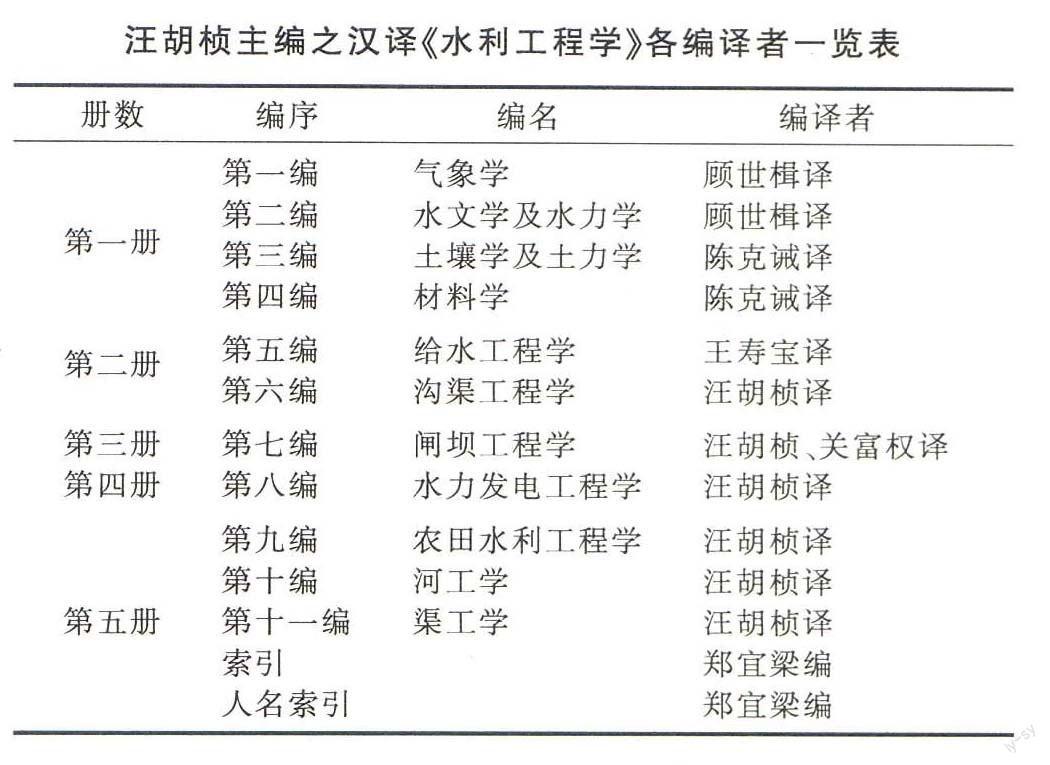

在翻译出版实用土木工程学之后,中国科学社又组织编译世界名著捷克人屈克立区(A.Schoklitsch)所著两巨册的《水利工程学》。该书凡1300余页,插图2000余幅,中译本分成5册,计1118页,插图与照片2057幅,有关于水利工程的各个方面均有详细的叙述,为水利工程方面必备参考书,战后由中国科学图书仪器公司出版。

《水利工程学》一书的编译,由汪胡桢主持其事。参与其间的除顾世楫外,还有陈克诫、王寿宝、关富权、郑宜梁等人。按照汪胡桢的说法,本书的翻译体例,多承“中华教育文化基金董事会任叔永先生及中国科学社总干事杨允中先生指教”,参考书目部分由刘宅仁详加校对,索引由郑宜梁编订,“均使译者铭感无已”。另外,校对除汪胡桢外,周文德、杨臣勋、戴泽蘅也助力不少。该书最初由商务印书馆担任出版,旋因太平洋战事爆发,直到1944年才由水工图书出版社委托中国科学图书仪器公司排印。到1947年11月“始竣事”。

可以说,太平洋战争爆发前,中国科学社主持编译出版的这两套大型工程丛书,不仅为学术发展贡献了力量,也为具体参与其间的汪胡桢、顾世楫、沈宝璋、陈鑫、萧开瀛、许止禅、马登云、陈克诫、王寿宝、关富权、郑宜梁等众多知识人提供了相当的维持生活的费用。太平洋战争爆发后,情况又发生了变化。

向图书要生活:电工图书出版社

太平洋战争爆发后,学人们就业空间更加逼窄,生活更形困难。中国科学社最终完全内迁,上海仅剩下留守委员会,员工们除《科学画报》编辑部外,完全失业。为解决困难,学人接续此前利用图书维持生活的经验,集资成立出版机构,专门从事图书的编译出版,向图书讨生活。他们集资设立电工图书、化工图书两个出版社,“以备战后文化建设之助”,中国科学社也以基金投资十万元进入这两个出版社。目前,“化工图书出版社”出版书籍不详,以下介绍电工图书出版社出版图书。

电工图书出版社负责出版《电工技术丛书》,由杨孝述、杨肇燎、毛启爽、丁舜年、赵富鑫组成编委会,杨孝述任总编辑,1945年6月开始出版。其编译出版目标为“训练电机工程事业各项中级工程师及高级技工之用”,可以作为职业学校、函授学校教材,大学生参考书及自学自修者读物。《电工技术丛书》以美国函授国际学校(International Correspondence School)教材为蓝本,原书注重实用、说理浅显、插图丰富详明。中译本延请专家进行编译,加入适合中国国情的材料。第一集计划出版23本,包括裘维裕《电学与磁学》《交流电学》,毛启爽等《直流电动机与发电机》《发电厂与配电站》《蓄电池》,丁舜年《交流电动机与发动机》《保护替续器》《电磁及电磁铁设计》,杨肇蠊等《电工仪器及量度》《瓦特小时计》,史钟奇《工用电子管理论》,寿俊良《司路机键》《电压调整》,赵富鑫《电照学》《电热》,庄标文《实用电工敷线法》,曹凤山《线路传输及计算》,李志熙《电灯线路之电子管控制》,周琦《变压器》,胡汝鼎《电动机运用与电机试验》《整流机与换流机》,吴乾钇《电动升降机》。这样,“电工各门大致具备,其他门类如电信等,拟陆续另出第二集补成之”。

丛书中每本书的编译者对所编译的书都有一具体的说明,给予读者以线索与概观。1945年6月,裘维裕在其编译的《电学与磁学》编译者序中说:“从事电工事业的人,常感到讲述电学基本原理书籍的缺乏,所以要阅读这一类书籍,困难很多。”他所编泽书讲述电学与磁学的基本现象与定律,“说理扼要而简明,切合于实用”。原书说理欠妥或不十分明了的地方,他都予以改正和补充。如原子结构在电学和磁学上非常重要,磁性、自感、互感、电阻和电导系数等等,“补充很多,大部分是完全写过的”。并根据最新成果和国际电工技术委员会公布的数据,添加入附表,以“使这本小册子非但可以用作基本知识之研习,也可以常做一本有用的参考书”。杨肇煉和杨孝述曾校阅该书,给予他不少建议,张凤君女士代为制作英汉名词对照。可见,这本区区181页的小书,耗费了编译者多少的心血。也反映了他们为读者和国家建设考虑的周到。

毛启爽在《蓄电池》一书编译者序中说:“蓄电池是一种最便利而最可靠的电源,应用很是广大。大而言之一所发电厂,小而言之一辆汽车,都非采用蓄电池不可。关于蓄电池的原理,固应明了,尤其维护与修理的方法,更应注意。因维护的得当,往往可以增加蓄电池的寿命不少。”该书“颇多切合实际的经验之谈,是任何电工书籍上所不能全部读到的,很值得推荐于读者之前”,原书理论讲解欠透彻之处,毛启爽参考蓄电池专著予以补充,并对编排次序凌乱以及重复之处予以整理,于每章后增加问题与习题,“可作为温习之一助”。可见,编译者并不是仅仅翻译原书,而是以原书为基础进行增删,大大提升了编译本的质量,更适合国内读者。该书经裘维裕、杨孝述和杨肇燫校阅,“予以极可宝贵之指正与建议”。

杨肇燫在《电工仪器及量度》中说,该书作者为西屋电气公司王程师,“卓然是当行出色,所说多扼要中肯”,除少数地方“略有未妥”,译者稍加改进外,“大体全照原著逐译”。编译本裘维裕曾校阅过。

可见,为保持编译本质量,编译者曾相互校阅,对译稿提出意见。裘维裕《电学与磁学》1945年6月初版,1951年5月已5版;毛启爽《蓄电池》1945年初版后,1956年还出版新一版,已不知是第几版了;毛启爽《直流发电机与电动机》1945年12月初版,1952年7月6版;丁舜年《磁铁和电磁铁的设计》1946年4月初版,1950年8月3版;丁舜年《交流发电机与电动机》1947年3月初版,1951年12月5版。可见该丛书受欢迎之程度。

参与该丛书的编译者有师生两代,老师辈在物理学和电学上造诣极深,当时已有非常大的社会影响,如杨肇蠊、裘维裕、杨孝述。杨孝述(1889—1974)。是该丛书中国科学社基金投资者,早年毕业于美国康奈尔大学电工系,专长于电学。太平洋战争爆发后,他主要身份为《科学画报》总编辑和中国科学图书仪器公司总经理。可以说,他并未失业,生活有着落。杨肇蠊(1898—1974)战前是中央研究院物理所专任研究员。抗战期间滞留上海,保护物理所大型仪器。在孤岛时期,他的生活也不轻松。19岁的大儿子患肺结核、16岁的二女儿患副伤寒,都因无钱医治,在两年间先后去世。太平洋战争爆发后,其生活之困苦自然可以想见。裘维裕(1891—1950)战前是交通大学理学院主要领导人之一。抗战爆发后,他与同事在法租界继续维持交通大学的教学。1940年夏,他还与人一道以麻省理工学院同学会名义在法租界创办学制两年的“中国工专”。太平洋战争爆发,汪伪接管交通大学后,他与陈石英、钟兆琳、黄叔培等拒绝合作,拂袖而去,被誉为“反伪六教授”。此时,“中国工专”也被迫停办,裘维裕到南洋仪器厂工作一年。该厂被兼并后,到隐藏有交通大学物理仪器的中国科学社明复图书馆办公。生活上的拮据接踵而至,裘维裕变卖了天平路上一套舒适的公寓和全套家具,乔装化名租用了广元路“义合坊”内一户梁姓人家的三层阁楼。

学生辈当时大多是大学毕业生或相关专业留学生,后来在电学上都有非常突出的作为,如丁舜年(1910—2004)交通大学毕业后,任职工厂,其生活也不是很宽裕。战后人资源委员会中央电工器材厂任工程师,赴美国西屋电气公司实习。后成长为电机工程学家,1980年当选中国科学院学部委员。史钟奇(1906—1986)1930年交通大学机械系毕业后,留学德国。获博士学位后,回国任教母校。1949年后先后调南京和成都任职,曾任南京一工厂总工程师。毛启爽(1907—1966)1929年交通大学毕业后,留美人哈佛大学电机工程研究院深造。回国后在浙江、复旦、沪江、交通大学执教。1949年后,历任上海市市政建设委员会委员兼辅导处处长、综合计划处处长等。胡汝鼎(1905—1985),早年留美毕业于麻省理工学院电机系,获硕士学位。回国后,曾任建设委员会设计处处长、公用电机公司董事兼总经理。1949年后曾任上海市第一机电工业局副局长、总工程师,兼任上海科技大学教授、自动化系主任等职。其他人赵富鑫、寿俊良、曹凤山等都各有作为。

无论是老师辈还是学生辈,在太平洋战争爆发后的上海,生活是日渐困难与艰辛,自是不必言说。

1938年6月,辞去四川大学校长职务,重回中基会任职的任鸿隽致函驻美大使胡适说:“你所说的留下一点编译费来养士大夫的廉耻,我个人极赞成这个意思。……”中基会作为管理美国退回庚子赔款的文教机构,因握有巨额经费而在民国学术界影响甚为巨大。长期担任中基会董事因而也是核心成员的胡适,要求中基会在抗战期间专门拨付“编译费”来“养士大夫的廉耻”,中基会灵魂人物任鸿隽也完全同意他的主张。可见,在多灾多难的抗战期间,作为传统士大夫代表的知识分子要保持其廉耻,日常用度费用是最为基本的条件之一。中基会当时确为滞留沦陷区的一些顶尖科学家如秉志、庄长恭等提供了不少经费。是他们度过困难时期的重要支撑条件。而中国科学社抗战期间组织滞留上海的知识人从事科学书籍的编译出版,在引进学术、传承学问,促进中国学术发展的同时,也在相当程度上为他们提供了生活的保障。