基于排放强度的产业间碳交易模型研究

2015-04-21姚中杰尹建中

刘 婧,姚中杰,尹建中

(1.山东工商学院 经济学院,山东能源经济协同创新中心,山东 烟台 264005;2.山东工商学院 半岛经济研究院,山东 烟台 264005;3. 山东师范大学 可持续发展研究中心,山东 济南 250014)

基于排放强度的产业间碳交易模型研究

刘 婧1,姚中杰2,尹建中3

(1.山东工商学院 经济学院,山东能源经济协同创新中心,山东 烟台 264005;2.山东工商学院 半岛经济研究院,山东 烟台 264005;3. 山东师范大学 可持续发展研究中心,山东 济南 250014)

以总量控制为主的碳排放交易机制已在全球二氧化碳减排行动中产生显著效果。但作为快速工业化、城镇化发展中的碳排放大国,中国选择以降低碳排放强度为目标建立产业间碳交易市场,逐步控制以至降低排放总量,既符合碳排放的国际公平、历史公平原则,更是当前或今后一个时期中我国经济社会发展的迫切要求。通过对农业、工业、服务业三大产业碳排放强度的测算,设计了二、三产业不同企业间基于碳排放强度的交易机制理论模型。按照一二产业购入、三产售出碳指标的交易原则,得出在碳交易前后均衡产出、碳排放量和碳排放强度的变化数据。结果显示,各产业碳排放强度均显著下降;高排放企业的产能受到抑制;政府的管理途径增加。

碳排放控制;三大产业;碳排放强度;碳交易

2011年10月29日,国家发改委正式下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,正式批准七省市开展碳排放权交易试点工作,包括四大直辖市——北京、天津、上海、重庆,以及三个省——湖北、广东、深圳①。在七省市纳入碳交易活动中的首批试点企业均为各大产业的代表性企业,尤其是以工业为代表的高能耗产业在企业数量中占比最多②。然而,作为国内生产总值主要组成部分的农业、工业、服务业,即三大产业,均应该是我国实现减排目标的主阵地。

目前,我国已成为全球碳排放总量第一大国,经济发展与减排的矛盾十分突出,减排压力巨大③。如果承袭发达国家那种较为成熟的绝对量碳减排的市场机制,必然将对正处于工业化、城镇化快速发展阶段的我国的经济发展十分不利。因此,根据美国政府在2002年提出的碳排放强度(即碳排放量与国内生产总值的比值)的减排方案,我国的国情更适于选择此相对量的减排方案。本文所设计的交易模型,旨在通过构建一种不同产业间代表性企业的、基于碳排放强度交易的市场机制,以实现既不损害各产业持续发展能力又降低碳排放的双赢目标。

一、产业碳排放强度的测算

根据我国各产业的二氧化碳排放量与产业产值的相关数据,计算出各产业的碳排放强度值。

(一)数据来源与处理

传统上,我国三大产业的划分:农、林、牧、渔、水利业为第一产业,工业和建筑业为第二产业,交通、零售、仓储、餐饮、邮电通信等服务业为第三产业。为避免价格波动的影响,三大产业产值按《中国统计年鉴》中以1978年为基期的不变价格计算的产值为准。

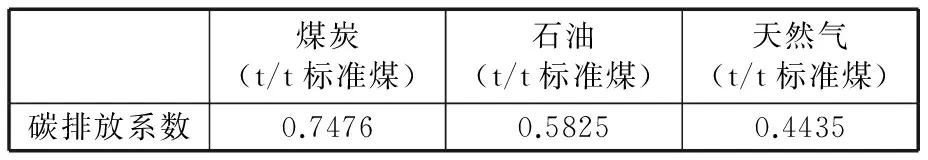

二氧化碳排放量的数据由三大产业能源消费量和碳排放系数的乘积获得。其中三大产业能源消费量由《中国能源统计年鉴》2000-2012年的数据提供。碳排放系数在国内外学者中研究成果较多,如国家发展和改革委员会能源研究所(2003)④,王中英,王礼茂(2006)⑤,徐国泉等(2006)⑥等的研究。本文在参考上述研究成果的基础上,选取了一个能基本涵盖前期研究成果的碳排放系数作为本文的计算标准,见表1:

表1 碳排放系数表

Tab. 1 The conversion coefficients of carbon source

煤炭(t/t标准煤)石油(t/t标准煤)天然气(t/t标准煤)碳排放系数0.74760.58250.4435

(二)产业碳排放强度测算结果

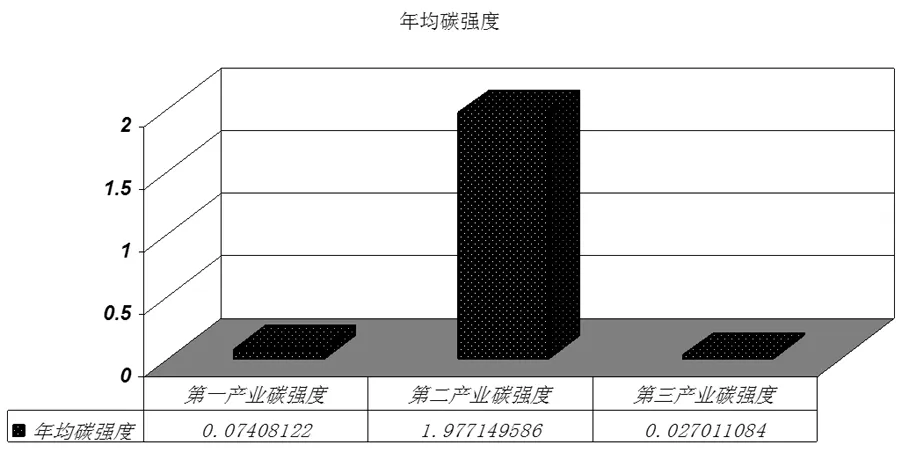

根据三大产业在2000-2012年间的二氧化碳排放量与产业产值的相关数据,可以计算出2000-2012年各年份三大产业的碳排放强度值⑦。为了简单直观地分析三大产业碳排放强度值,计算年均三大产业碳排放强度值结果如图1:

图1 2000年-2012年三大产业的

根据年均碳排放强度值测算结果可以看出,我国三大产业的碳排放强度值差异明显,以第二产业的年均碳强度值为最高,达到1.977吨/万元;其次为第一产业,年均碳强度值为0.074吨/万元;第三产业年均碳强度值为0.027吨/万元。第二产业虽然对GDP的贡献最大,但是其碳排放强度值并没有因为产值的增加而减少,其原因在于工业生产过程中巨大的二氧化碳排放量⑧;第三产业的产值在GDP总量中的占比也超过40%,但排放强度最小;第一产业的排放强度居于其他两个产业之间。根据三大产业碳强度的差异,可以分别选取三大产业中的代表性企业作为交易主体,形成碳强度指标在不同产业的企业间交易的可能性。

二、产业碳交易市场机制的理论模型设计

通过设置产业碳排放强度交易的市场机制,对交易前后均衡产出和碳排放量的变化进行模型研究。

(一)假设条件

假设1:用一个代表性排碳主体Fi表示三大产业的碳排放源,1,2,3,分别代表第一、二、三产业,下同。

假设2:碳排放强度表示为Gi。初始碳排放强度设为Gi0。在国家的碳排放强度约束范围内,最大碳排放强度即碳强度约束值或目标值为。则需要削减的碳强度值为Gic。假设各产业碳强度削减量相等,即G1r=G2r=G3r,则削减后各产业碳排放强度约束值Gic为:Gic=Gi0=Gir。

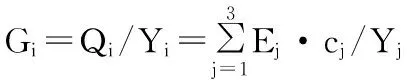

假设3:碳排放量表示为Qi,代表性排碳主体产值即产业产值表示为Yi,则根据其与碳排放强度的关系可知Qi=Gi·Yi。设初始碳排放量为Qi0,在碳排放强度的控制下,各产业被允许的碳排放约束值为Qic,且Qic=Gic*Yi。各个碳排放源需要削减的碳排放量为Qir,且Qir=Gir*Qi。因此可用Qr=Q0-Qc表示碳排放量初始值、约束值和碳削减值三者之间的关系。由于碳强度削减量G1r=G2r=G3r,但各产业产值Yi不相等,因此碳减排量也不相等,即Q1rQ2rQ3r。

假设4:各产业生产的产品产量表示为qi,市场总产量为q,则q=q1+q2+q3。假设三个排碳主体的需求函数为D(p)=q=a-pq,则市场出清价格可以计算为pq(q)=a-q=a-(q1+q2+q3)。则收益函数为:Y=pq·q=[a-(q1+q2+q3)]·q。假设产出成本与产出成正比例关系,即产出成本函数为,其中固定成本为零。且假设c1q=c2q=c3q=c,即产出边际成本相等。

假设5:各排碳主体的碳排放量与产品产出成正比,设三大产业的碳排放系数即比例关系分别为αi,则有Qi=αi·qi。假设高排碳主体的碳排放系数要高于低排碳主体,即α2>α2>α3。由于q=Y/pq,根据Q=α·Y/pq=α/pq·Y,可以得到碳强度与碳排放系数的关系为:G=Q/Y=α/pq。

假设7:碳交易市场出清时单位碳排放量的价格为p。为研究的简便,假设信息搜寻费用、谈判费用、决策费用、监测费用、执行费用等现实交易成本为零。

(二)组成要素界定

碳交易市场的组成要素包括市场主体、交易对象、交易价格、交易方式、交易服务等几个方面。本文设计的基于碳排放强度的产业碳交易模型的组成要素界定如下:

市场主体:企业作为主要的排碳主体,也是政府政策目标的主要针对者,是碳交易市场的碳排放权买卖者。三大产业中的企业数量庞大,为了模型简便起见,可以在每个产业中选取一个代表性的企业,作为交易的参与主体。在完成三大产业代表性企业的交易模型设计后,推广运用到更多的企业和更广阔的市场中去。

交易对象:碳市场的交易对象是每个产业中的代表性企业在某一时期的碳排放量。在国家已制定的碳排放强度目标的制约下,将代表性企业的产值乘以约束的碳排放强度得到代表性企业的碳排放量

交易价格:碳市场供需平衡时的均衡价格,最终形成在完全竞争市场中,碳交易市场的价格应该和企业的边际碳减排成本相等。

交易方式:在碳交易的初期阶段,交易规模不大,交易主体较少,因此以交易所外的交易即场外交易为主,交易所内的场内交易为辅;随着碳交易体制的逐步完善和碳市场的逐渐发展成熟,成熟的碳交易应该以场内交易为主,场外交易为辅。

交易服务:交易所为碳交易提供了最基本的交易平台和专业交易服务;此外,交易服务还包括碳排放量的核准和认证机构、碳交易量的评估机构、交易摩擦的仲裁机构等。并由政府对参与交易企业的碳排放配额的分配、清缴、交易以及碳排放监测、报告、核查等活动进行规范管理。

(三)原理和方向

产业间基于碳排放强度交易的原理如下:首先,在国家碳排放强度的约束下,各产业碳排放强度首先转换成各自的碳排放量;其次,各产业在碳排放量约束下,在碳交易中进行碳量的买卖活动,形成交易后的碳排放量;最后,各产业将交易后的碳排放量转换成碳排放强度值,从而完成一次碳交易。

根据上述假设条件,可以根据各产业碳减排成本的不同进行碳交易。由于碳减排成本系数与三大产业的生产工艺和技术水平相关,根据假设,可将碳市场的交易方向设计为:第二产业的代表性企业和第一产业代表性企业为买方,第三产业代表性企业为卖方。

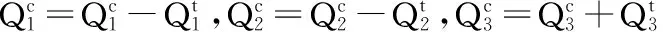

设碳交易量为Qt(Qt>0),用碳排放量的变化量表示为ΔQi(ΔQi0),则在三个排碳主体的碳排放量ΔQic约束下,交易后各排碳主体的碳排放量为Qi*,即Qi*=Qic+ΔQi。若ΔQi>0,表示为超额排碳主体,需要在自身碳减排的基础上通过碳交易市场购买碳排放量,此时Qi*=Qic-Qit;若表示为富余排碳主体,可通过自身碳减排出售相应碳排放量,此时。

通过一次碳交易过程,三个排碳主体最终可以排放的总碳排放量应该和国家约束下的总碳排放量相等,即Q1*+Q2*+Q3*=Q1c+Q2c+Q3c。将上式变换如下:(Q1*-Q1c)+(Q2*-Q2c)=Q3c-Q3*,得到Q1t+Q2t=Q3t或ΔQ1+ΔQ2+ΔQ3=0。可见,在基于碳排放强度的产业碳交易中,排碳主体F1和排碳主体F2所需购买的碳排放量和排碳主体F3能够出售的碳排放量相等,即超额排碳主体的碳购买量正好等于碳富余排碳主体的出售量。

在三大产业代表性企业的碳交易的实际操作过程中,需要对以下几个具体的问题进行说明:

第一,为了保证碳排放量和排放强度的计算在各个产业之间具有可比性,必须统一确定碳指标的度量标准。以七省市试点中的上海试点区域为例,上海是我国试点城市中第一个制定出台试点行业核算方法和碳排放核算指南的地区,这样就可以科学确定统一的碳排放“度量衡”,从而可以避免以往在碳减排的核算工作中,由于衡量标准的不统一而存在的各减排主体之间没有可比性的问题。本文假定交易的所有碳量均是统一度量标准下的可比指标。

第二,三大产业代表性企业之间的具体交易是可行的。在实际试点区域中,以上海试点区域为例,其选取了191家来自钢铁等工业行业及宾馆等服务行业的企业,率先纳入了碳排放管理范围。已经发生了钢铁行业的代表性企业和服务业的代表性企业的碳指标交易,如通过商场、宾馆等自身的节能改造所盈余的碳排放量去抵消钢铁企业所亏缺的碳排放量。另外,碳交易试点地区中的深圳市提出,计划到2014年底,将深圳市的公共交通系统纳入碳交易,实现将私家车的碳排放纳入碳排放交易、管理和控制的范畴。本文假定三大产业代表性企业的可交易碳量是由各自节能减排的碳量产生的,具体碳排放权的买卖交易过程通过交易平台来进行。

第三,具体的碳交易过程一定要涉及到初始碳排放强度和排放量的配额分配问题。在实际的碳交易试点区域中,一般采用国际上较为普遍的“历史排放法”(即基于企业历史排放水平确定碳排放配额)和“基准线法”(即基于企业所在行业的排放效率确定行业平均碳排放配额)进行配额初始分配。为简单起见,本文假定三大产业的初始分配为“基准线法”分配。

(四)交易前:均衡产出和碳排放量

三大产业的代表性排碳主体主要通过生产过程中产品的生产而产生碳排放量,并且以利润最大化为根本目的来组织生产活动。因此,这里对产业碳交易市场机制的理论模型的设计,首先探讨各排碳主体即各企业为达到国家规定的碳排放强度约束指标,不通过碳交易的形式而仅利用自身的碳减排途径,实现其均衡产出和减排目标。

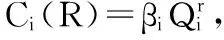

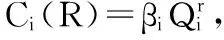

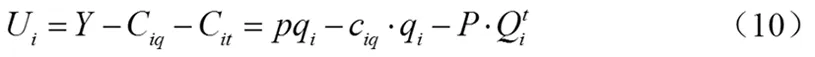

根据模型的假设,排碳主体即代表性企业的需求函数为D(p)=q=a-pq,成本函数为Ci,包括产出成本Ci(q)=ciq·qi、碳减排成本Cir=βiQir和交易成本Cit=p·Qit。那么在无碳交易的情景下,成本函数应该只包括产出成本和碳减排成本。同时,要根据Qi=Gi·Yi,将碳排放强度转换成碳排放量。

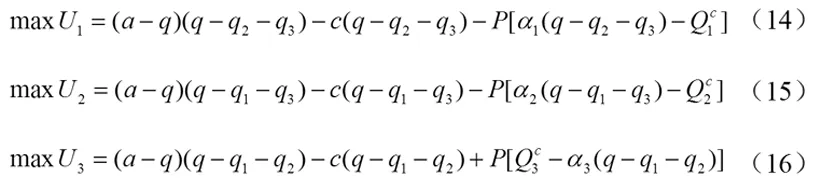

则利用收益与成本的差值,分别计算三个排碳主体的利润最大化的目标函数U为:

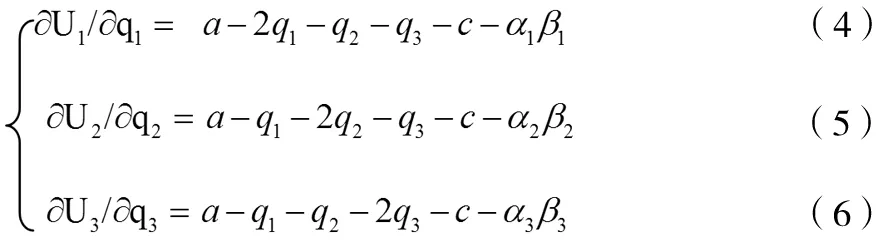

分别对上述三个排碳主体的利润最大化目标函数求其产量的一阶导数,如下:

令一阶导数为零,则得到三个排碳主体的均衡产出(q1*,Q2*,Q3*)为:

根据碳排放量与产品产量的关系Qi=αi·qi,可以得到三个排碳主体的均衡碳排放量分别为:Q1*=α1·qi*,Q2*=α2·q2*,Q3*=α3·q3*。由于各个排碳主体利润最大化的动机驱使,每个排碳主体均会在碳排放量的约束下,最大限度地追求高产出,从而通过增加产品产量提高自身收益和利润。因此,碳排放量也会呈增加趋势。

(五)交易后:均衡产出和碳排放量

那么,如果三大产业的排碳主体即代表性企业通过碳交易市场进行碳减排,其均衡产出和碳排放量的变化是该模型要讨论的主要内容。在碳交易的情景下,排碳主体会根据碳价格与碳交易量的乘积(即p·Qit)形成各自的收入和支出。因此,排碳主体的交易会产生碳的均衡价格,碳价格的计算是交易后均衡结果的前提。

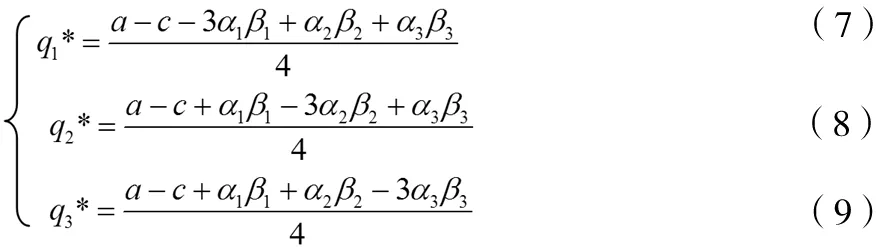

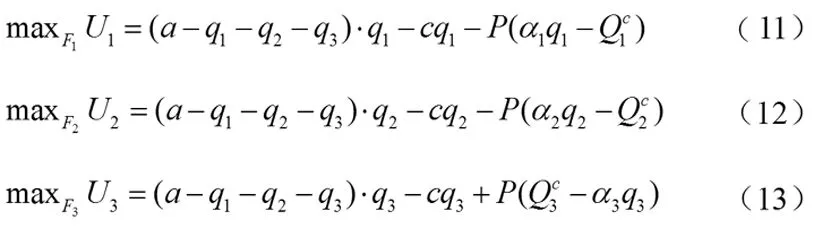

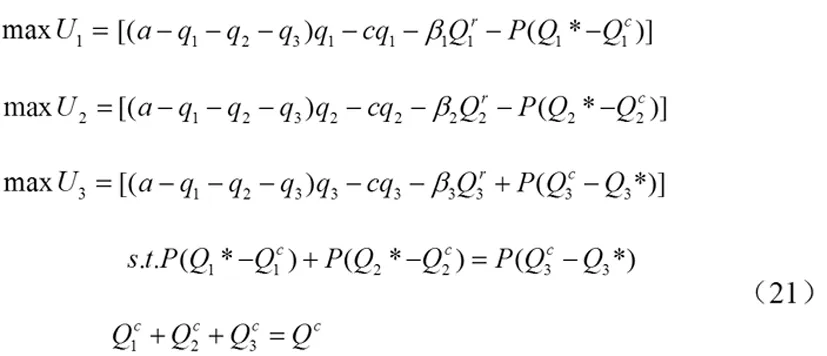

在碳交易发生的过程中,各排碳主体的利润函数可以表示为:

同样,要使得三个代表性排碳主体满足利润最大化的条件:

为计算碳价格P,将上述三式变换成总产量q和碳价格P的函数形式,得到:

对利润函数分别求总产量q的一阶导数,并令其均为零,结果为:

故解得三大产业的代表性排碳主体交易时的最优碳价格为:

因此,在限制条件下的各排碳主体利润最大化函数为:

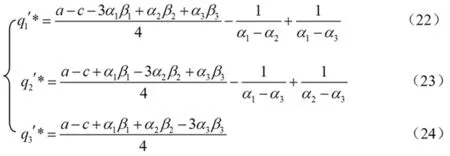

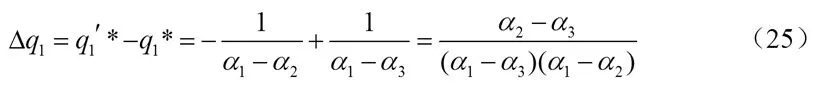

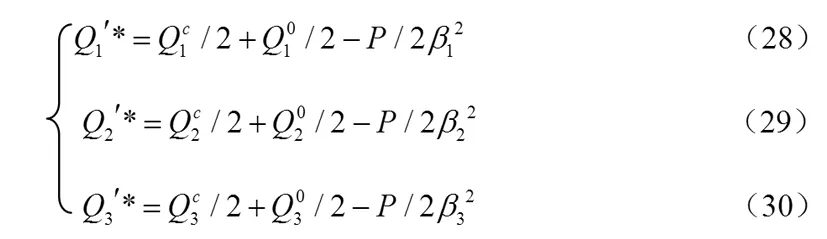

将碳交易价格P代入上式,并对利润最大化函数U1、U2和U3分别求q1、q2、q3的一阶导数,令其均为零,可以解得交易后的均衡产出结果为:

根据Qi=αi·qi,可以形成碳交易后的均衡碳排放量,即三个排碳主体的均衡碳排放量为:Q′*i=α1·q1′*,Q′*i=α2·q2′*,Q′*i=α3·q3′*。

三、排放强度交易的效应分析

在前述对产业碳交易市场机制的理论模型设计的基础上,从如下三个视角分别探讨碳交易给经济、环境和社会带来的影响和效应。

(一)经济效应

经济效应主要表现在碳交易后,各产业代表性排碳主体均衡产出的变化,即比较q′*1、q′*2、q′*3与q*1、q*2、q*3的值。

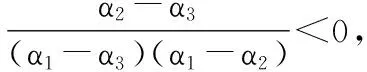

第一产业在碳交易后较交易前的均衡产出变化量为:

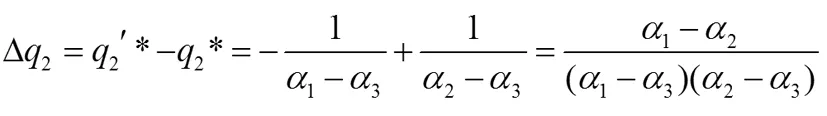

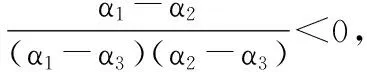

同理,

(26)

第三产业变化量:Δq3=q′*3-q*3=0 (27)

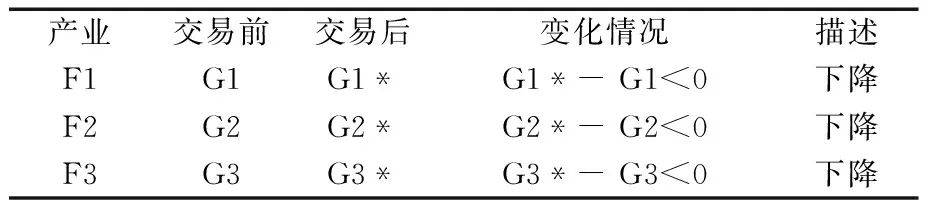

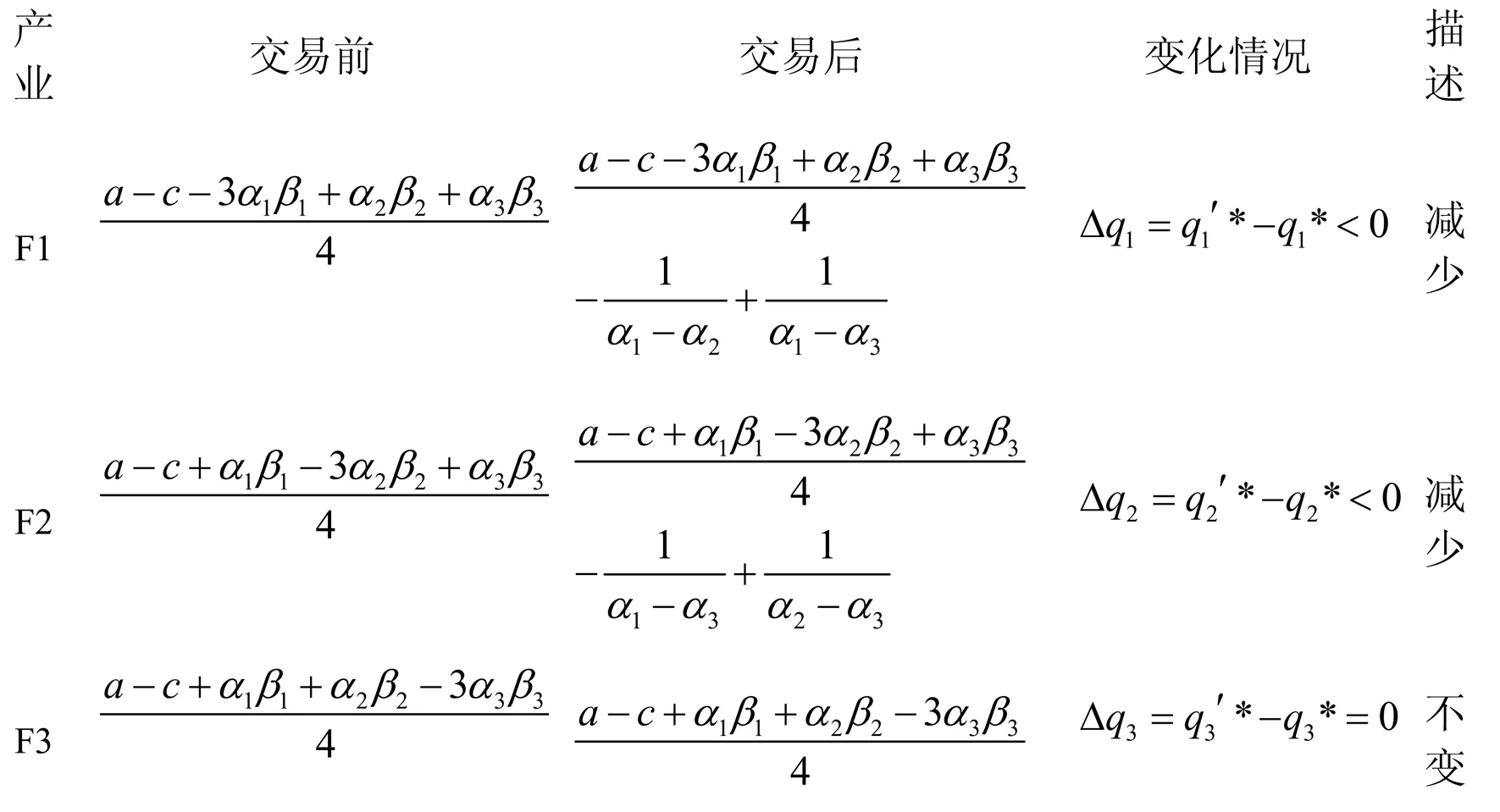

可见,第三产业排碳主体交易后的均衡产出没有变化。三大产业交易前后的均衡产出变化如表2所示:

表2 交易前后产业均衡产出的变化

可见,碳交易后,第一、二产业排碳主体F1和F2作为高排碳主体,其产品的产出均有所减少,即交易抑制了高排碳主体的产能,达到了环境治理的目的;第三产业排碳主体F3作为低排碳主体,其产品产出没有变化,即没有受到抑制,依然保持其低排碳增长的态势。

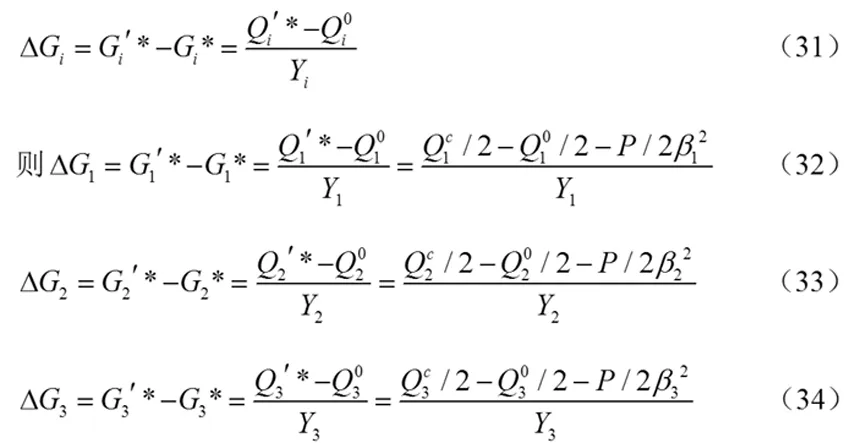

(二)环境效应

环境效应主要表现在:经过碳市场交易的过程后,各产业排碳主体的碳强度发生的变化,即研究碳市场交易在配置环境资源和改善环境质量方面的作用。

由于Qc 表3 交易前后产业均衡碳强度的变化 上述结果表明,三个产业的代表性企业的碳排放强度均得到下降,即各自碳排放量的增长速度均要小于其产值的增长速度,故产生了较好的环境效果,环境质量得到了改善。可见,碳交易作为一种市场手段,并没有增加总的碳排放量。它是在原有碳排放总量的基础上将碳排放的权利从一个产业的企业主体转移到另一个产业的企业主体。碳交易可以充分利用碳价格这一杠杆的作用,促进各排碳主体自发地进行碳减排活动,通过控制新产生的碳排放量,还可以利用高新技术进行更多的碳减排,从而达到通过碳交易而获利的目的。 (三)社会效应 社会效应主要表现在产业碳排放强度交易给社会整体的环境管理水平的影响。碳交易市场虽然是以市场价格机制为主导的减排主体自愿参与的场所,但是由于市场自身存在的若干“失灵”现象,必须要求政府在市场的自由发展过程中充当宏观调控和监督管理“守夜人”的角色。 [注释] ①宋金泰:《开启我国碳排放权交易市场——国家发改委气候司关于碳排放权交易试点政策的解读》,《中国科技投资》,2012年第8期。 ②李东升,刘冰:《中国国有企业改革的动力源机制.经济问题探索》,2013年第9期。 ③杜婷婷,毛锋,罗锐:《中国经济增长与CO2排放演化分析》,《中国人口·资源与环境》,2007年第2期。 ④国家发展和改革委员会能源研究所:《中国可持续发展能源暨碳排放情景分析》,2003年。 ⑤王中英,王礼茂:《中国经济增长对碳排放的影响分析》,《安全与环境学报》,2006年第5期。 ⑥徐国泉,刘则渊,姜照华:《中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995- 2004》,《中国人口·资源与环境》,2006年第6期。 ⑦刘畅,崔艳红:《中国能源消耗强度区域差异的动态关系比较研究——基于省(市)面板数据模型的实证分析》,《中国工业经济》,2008年第4期。 ⑨谭丹,黄贤金,胡初枝:《我国工业行业的产业升级与碳排放关系分析》,《四川环境》,2008 年第2期。 国家社会科学基金项目“我国低碳经济发展的碳金融机制设计与政策支持系统研究”(12CJY034);教育部人文社科项目“基于动态多准则分析的农村可再生能源发展路径研究”(12YTCZH184);山东能源经济协同创新中心(山东2011资助项目2014SDXT011)阶段性成果。 刘婧(1982-),女,山东工商学院经济学院讲师,博士;姚中杰(1965-),男,山东工商学院半岛经济研究院办公室主任;尹建中(1960-),男,山东师范大学教授,通讯作者。 F113.3 A 1003-8353(2015)02-0130-05