大辛庄商代聚落社会组织及其变迁初探

——以央地关系为视角

2015-04-21魏峭巍

魏峭巍

(上海大学 历史系,上海 200444)

大辛庄商代聚落社会组织及其变迁初探

——以央地关系为视角

魏峭巍

(上海大学 历史系,上海 200444)

对大辛庄遗址综合分析表明,大辛庄商代聚落的地方社会组织经历了从建立、发展到没落、消亡的历史过程。早商至中商阶段,大辛庄聚落社会组织的发展相对稳定,说明该聚落始终保持着相当的区域独立性且商人、夷人各自有独立的文化系统;到了晚商早段,大辛庄聚落社会组织经历了一次影响较大的社会变迁,其陶器生产模式、农业生产模式、葬俗葬制等都出现了较大的变化,商人和夷人融入到同一的文化系统之中。上述现象说明商人在大辛庄建立聚落,实现商人和夷人等不同文化系统共存,意在实现夷商融合的过程,并将夷人纳入到商人核心社会的政治系统之中。

央地关系;族群融合;东渐策略;大辛庄

大辛庄遗址于1936年发现①,其重要性体现在遗址的规模以及商代甲骨文、夯土建筑台基②、大中型贵族墓葬和有铭青铜器③等重要考古发现。多年来对其调查、发掘、分析和研究从未间断,特别是1984年在大辛庄开展的大规模发掘,表明大辛庄是一个“集居址和墓葬为一体的大型商代聚落遗址”和“功能齐全的综合性遗址”④。大辛庄遗址也为夷商关系的讨论提供了新的资料,特别是从商人的政治架构角度来看,大辛庄遗址出现、发展、繁荣、衰落的全过程与商人“东渐”策略之间的相互关联⑤。而对于大辛庄遗址性质的讨论则始终围绕与商王朝的核心区域展开,其研究范式难以系统地还原大辛庄地方社会组织自身的发展特征与演变过程。为进一步分析大辛庄遗址反映出的商代地方社会组织发展过程,我们通过对包括聚落形态、陶器、石器、玉器、甲骨、有铭青铜器以及植物和动物考古等材料,结合历史文献和其他相关资料,采用央地关系模型对大辛庄遗址开展综合性研究,试图了解商代地方社会组织如何与中心区域展开互动,地方社会组织如何运行和发展,并为解释还原商代的政治制度和社会结构提供新的理论视角。

一、地方社会组织的分析:以央地关系为视角

从考古学的角度来讲,对地方社会组织的研究更多地将地方社会组织理解为社群(social groups),并按照聚落的角度为其提供一个基本的研究框架。聚落存续过程中存在稳定/改变、持续/断裂等不同状态,因为地方社会组织自身始终存在于持续不断的社会再生产的过程之中。稳定状态可能“存在相应的(物质)文化变化,但这些变化并没有引起整个(聚落社会)结构的变化”⑥。从聚落角度理解地方社会组织再生产,即讨论历史性传统主导下的、处于完整社会组织体系中的、具有时空边界的社会组织的过程中地方社会组织的发展和变化。展开相关讨论,需要注意两个基本问题:一是如何理解地方社会组织的稳定状态;二是如何理解地方社会组织发展中出现的新的制度。

稳定状态并不意味着地方社会组织处于静止状态,而是指较长时间内其存续方式始终遵循特定的方式或制度。当然,处于该状态的聚落社会依然很可能“存在相应的(物质)文化变化,但这些变化并没有引起整个(聚落社会)结构的变化”⑦。另一方面,当某种新的制度出现在社会组织之内,必然会影响社会组织原有的稳定状态,并促使聚落社会发生变迁。关于此类“新的制度”如何产生的问题,不能简单地将其理解为中央地区通过政治、经济或军事手段强加给地方社会组织的存续要求,而是应当分析“新的制度”是如何进入地方社会组织的再生产过程,并将地方社会组织带入下一个稳定状态的。

具体来说,对以大辛庄为核心的地方社会组织展开的讨论,主要就是针对大辛庄遗址反映出的文化面貌进行梳理,通过分析大辛庄遗址的遗存遗物,明确大辛庄遗址自身发展过程中于日常生活用器、葬俗葬制、聚落形态、农业系统等诸多方面所形成的具体特征,并以此讨论该地方社会组织在发展过程中所出现的稳定状态。同时,我们对于大辛庄遗址发展过程中出现的地方社会组织中的“新的制度”展开讨论,探究中心区域通过何种方式将“新的制度”植入地方社会组织的再生产过程之中。

二、大辛庄遗址为核心的地方社会组织及其特征

随着中原地区政治社会发展,商人建立起了相对强大的中央政权,随后在大约三百多年的时间里,商人通过“东渐”手段,真正意义上对东部地方社会组织施加影响,抑或可能采取了“商化”手段来同化非商族的东夷族⑧。商人设立大辛庄聚落的最初目的是通过军事打击、政治控制或其他手段介入东夷族群社会组织的再生产过程,但是大辛庄遗址作为“功能齐全的综合性遗址”表现出的不同于商人中心区域的诸多特征,说明大辛庄聚落的地方社会组织建立后保持了相当的独立性。此外,以大辛庄为核心的综合性遗址其存续时间超过300年且没有间断,这说明大辛庄地方社会组织实现了社会再生产,且再生产的过程又体现了地方社会组织自身发展的规律和要求。

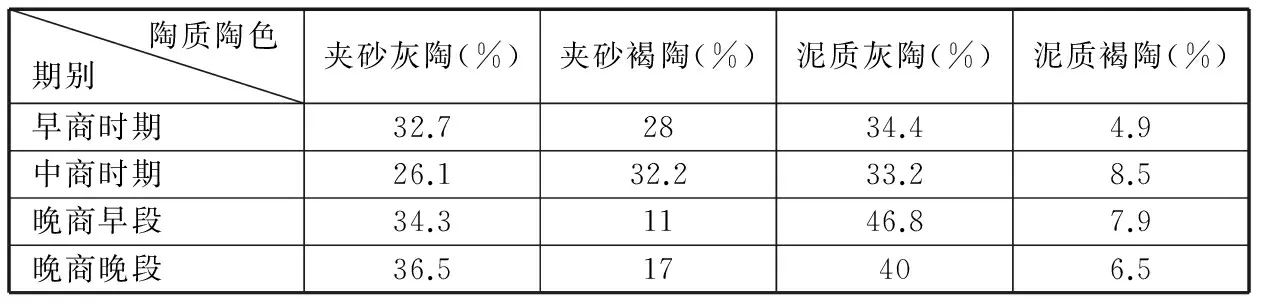

表一 大辛庄遗址不同时期陶质陶色统计表

陶器作为聚落社会组织中最为普遍也最为重要的日常生活用器,其生产与制作方式的变化在一定程度上就反映了地方社会组织的再生产过程。大辛庄遗址出土陶器特点显著,即存在商式陶器和以素面夹砂红褐陶器为代表的“第二类遗存”⑨两种不同物质文化系统的陶器。第二类遗存的存续时间集中在大辛庄第一期至第三期,即早商至中商阶段。晚商时期开始,大辛庄遗址内已不见第二类遗存。有学者注意到第二类遗存具有“没有单独层位、独立活动单位和数量较少,在中期之后就不见或特征不明显”等特征⑩。上述事实说明在地方社会组织的再生产过程中,第二类遗存的陶器生产并未采用较为主流的生产模式。因此,尽管无法准确地把握第二类遗存使用者的社会身份和地位,但是可以看出维系第二类遗存的生产和制作方式在社会再生产中由于缺乏特定的资源而逐渐消亡。

与之相反的是,大辛庄遗址中商式陶器的出土规模、数量和存续时间都说明其生产模式得到了地方社会组织不断的完善和发展。从陶器制作的烧制角度来看(如表一所示),不同陶色(灰色和褐色)可以反映出陶窑烧制陶器时火候控制能力的差别——灰色陶相较褐色陶其烧制过程中陶窑还原气氛控制更佳,而泥质陶在烧制过程中对于还原气氛的把握又要好于夹砂陶。有鉴于此,参考大辛庄遗址出土陶器的相关统计,我们可以发现该聚落社会组织所掌握的陶窑使用方式越来越成熟,至晚商晚期达到顶峰,这一时期夹砂灰陶和泥质灰陶的比例明显要高于夹砂褐陶和泥质褐陶。

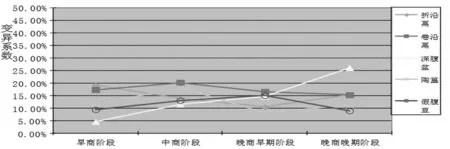

陶器制作的标准化程度分析,同样可以反映出陶器生产模式的变化过程。通过对不同类型陶器(折沿鬲、卷沿鬲、深腹盆、假腹豆和簋)口沿直径的测量和分析(如图一所示),可知早商时期不同陶器的口沿直径相较标准器型的变化范围分布在4.56%-17.32%之间,到了晚商早段该变化范围分布在8.14-14.97%之间。这说明晚商早段陶器生产模式较早商时期有了一定的变化,不同种类陶器的口径标准化程度有所提高,推测社会组织对于陶器生产的控制力度亦有所加强。然而到了晚商晚段,陶器口径标准化程度相较早段几乎没有发生变化,这说明陶器生产模式进入了一个相对稳定的阶段。值得一提的是,晚商晚段深腹盆的标准化程度出现了明显下降,推测其生产模式可能发生了较大转变,又或者是深腹盆在地方社会组织中的使用情境出现了变化。

图一 大辛庄不同时期陶器口径变异系数图

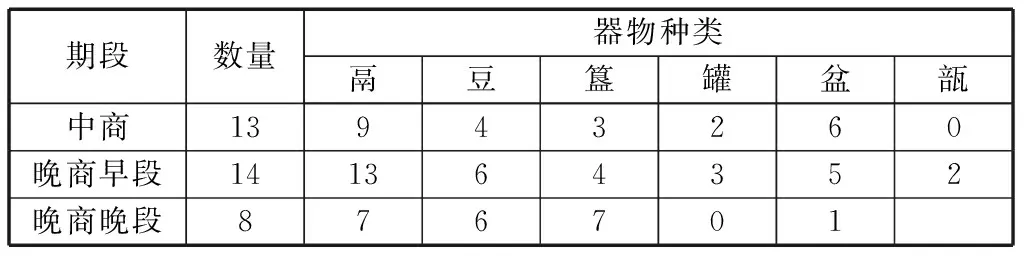

与陶器的生产一样,陶器的使用情境与方式同样能够体现出地方社会组织的特征。虽然现有的考古材料无法明确反映出陶器的使用情境,但是墓葬中发现的陶器可以从一个侧面说明地方社会组织中陶器使用的情境特征。由于大辛庄遗址没有发现有早商时期的墓葬,因此仅能统计中商、晚商早段和晚商晚段墓葬中出土陶器的种类和频率(表二)。据统计,中商时期的主要随葬陶器有陶鬲、豆、簋、罐和盆,其中鬲的出现频率最高,其次为盆。晚商早段随葬陶器的使用方式便出现了变化,个别小型墓葬使用瓿作为随葬品。另外,陶鬲的使用频率更高,14座墓葬中仅有1座墓葬未使用陶鬲作为随葬品。而且晚商早段随葬陶器组合开始出现,鬲和豆多为固定搭配,辅以盆、簋或者罐形成组合。晚商晚段墓葬中随葬陶器的使用方式呈现出明显的制度化特征,表现为随葬陶器多以鬲、豆和簋为固定组合,其中8座墓葬中5座使用了该组合;而且随葬陶器的种类亦基本限定为鬲、豆和簋。值得注意的是,3座随葬青铜器的大型墓葬11M5、M72和M86所使用的陶器同其他小型墓葬所使用的陶器从外形和制作方式上看并不存在明显区别。此外,前文曾提到晚商晚期深腹盆的标准化程度明显下降,结合墓葬中深腹盆使用状况的变化,我们可以设想,极有可能是由于深腹盆在地方社会组织中的重要性降低,导致其生产模式发生了转变。

表二 大辛庄遗址不同时期墓葬出土陶器统计表

另外,墓葬中还需关注的就是葬俗葬制方面的内容。由于目前发表资料有限,可用于讨论的仅有墓主头向和殉狗两个方面的内容。首先,根据大辛庄遗址中已发掘墓葬的墓主头向统计,有学者指出大辛庄四、五期之间墓主头向发生了明显的变化:“二至四期墓主头向由西南约230°,变为五至七期南偏西约190°”。换句话说,在晚商早段至晚段期间,大辛庄地方社会组织的再生产可能出现了新的制度化特征并造成墓主头向发生了明显的变化。至于殉狗的葬俗,在大辛庄遗址各期墓葬中按照时间先后是从无到有,并逐渐呈现出位置规范化的变化趋势:二期无腰坑殉狗、三至四期腰坑殉狗普遍并出现有“二层台”殉狗、五至七期腰坑殉狗并大量出现“二层台”上殉狗。上述讨论说明葬俗葬制在晚商早段至晚段得到了不断完善,使得墓葬的随葬品组合、墓主头向、殉狗等葬俗葬制表现出了同一性和规范性的发展态势。

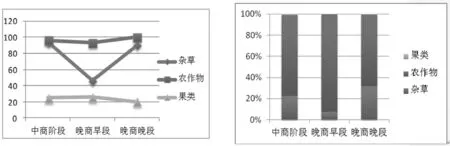

同时,地方社会组织的农业系统同样是目前考古学界的重要研究内容。大辛庄遗址内不同时期遗迹中农作物的出土频次与数量(如图二所示)显示:粟类从中商至晚商晚段保持了最高的出土概率与最大的出土数量,这说明粟类是大辛庄地方社会组织最为重要的食物来源;稻类在中商时期出土概率为17%,晚商晚段升至30%,出土数量逐渐增长,这说明稻类在该地区社会组织的饮食习惯中所占比例不断提高且愈发重要。从历时性角度来看,大辛庄地方社会组织中的农业系统于晚商早段农业化程度最高,农作物在全部植物遗存中所占比例达到92%,且杂草比例明显降低,这说明在晚商早段大辛庄地方社会组织的农业生产与管理水平出现了明显提高。而到了晚商晚段,各类迹象显示该地区人群果类消费有所增长且杂草比例明显升高,这说明大辛庄地方社会组织的农业生产与管理水平在这一时期出现不同程度的降低。此外,1984年发掘公布的大辛庄动物遗存统计显示,本地社会组织的主要肉类消费来自于家畜,主要包括猪和牛。据动物遗存肉量统计显示,中商时期黄牛所占肉量比重为33%,晚商时期为28%,而猪的肉量比重由55%上升至65%。综上所述,以大辛庄遗址为核心的商代地方社会组织的饮食结构、农业与养殖业系统都曾发生转变。

图二 大辛庄不同时期农作物出土概率统计图

受材料所限,目前我们还无法全面还原大辛庄遗址聚落形态的所有信息,但除了上述陶器生产与使用、葬俗葬制、农业系统等几方面的内容反映了聚落自身的发展规律以外,地方社会组织的某些具体特征同样在之外的数据资料中得到了体现。大辛庄遗址体现了聚落内部不同区域间的功能划分,遗址范围内至少存在着四处贫富不等的集体墓地。尽管墓地数量较多,但同一墓地内,墓葬的等级依然参差不齐,可见墓地中墓主人的社会等级存在差异。这说明以大辛庄遗址代表的地方社会组织并没有严格意义上通过社会等级来区别对待精英和平民,而可能是通过以家族或家庭为单位的管理形式组织社会。另外,从反映聚落相对独立性的角度来看,商代聚落考古研究表明自商早期至晚期大部分聚落内都存在着专业化的制陶作坊,如郑州商城、垣曲商城、岳阳费家河、荥阳关帝庙等。虽然已发表的材料显示大辛庄遗址并无陶窑,但位于大辛庄遗址东部的张马屯遗址却发现了三座商代陶窑窑址,该区域很有可能就是附属大辛庄遗址的制陶作坊区。而对于大辛庄遗址石器生产系统与制作过程的分析显示,大辛庄遗址内发现的石坯和废料比例非常低,且废料多出土于灰坑和房址之中,并不排除为使用过程中崩裂石片的可能。这说明石器的制造过程很可能是在特定的加工区域或作坊内完成的。虽然无法得知商代陶器和石器生产作坊的发展过程,但我们基本可以确定大辛庄地方社会组织内已经出现了不同的生产部门,且基本可以满足组织内部的需求,为其实现相对独立提供了可能。

三、央地关系视角下大辛庄地方社会组织的变迁

从考古材料角度观察,二里头文化对于东方海岱地区的影响似乎不大。尽管由龙山文化晚期至岳石文化的发展中,似乎经历着某些程度的社会退化,但是并没有直接的证据表明二里头文化的发展是造成海岱地区社会退化现象的直接原因。相反,中原地区二里头文化四期与二里岗下层物质遗存中可以清楚地看到岳石文化因素的存在。可以说,以二里头文化为代表的夏对东方地区的影响并没有东方地区对其影响明显。然而,商人代夏之后开始尝试扩张自身的政治体系并对其他社会族群、地方社会组织和地区施加更为直接的影响力,并将其纳入到自己的政治版图之中。到中商时期,商人势力在其核心地区之外,建立包括济南大辛庄、湖北盘龙城、西安老牛坡等在内的诸多大型聚落。前人研究成果辨明,商人对外扩张的政策只有在东渐策略上保持了连贯性,而山东地区的商文化遗存“自早商偏晚至殷末周初在文化面貌上有着集向性的地域性特征”。

以大辛庄为中心的地方社会组织自建立至周初彻底废弃,经历了兴建、发展、鼎盛、式微乃至消亡的全部过程,而这一过程始终处于宏观的商代社会政治系统之中,这意味着地方社会组织必然受到商代中心区域政治、经济、文化、军事等多方面的影响。当然,这并不表明地方社会组织的发展就始终以遵循中央政权的统治要求为单一原则,也没有说明着该组织内部的社会族群始终保持着同一性。换句话说,商人东渐的策略对于大辛庄遗址的发展过程产生了重要的意义和影响,但是该地区的地方社会组织应当仍然保持某种程度上的相对独立性,其线索与证据表现为:大辛庄有铭青铜爵“”字铭文或许是某商代家族的族徽,且大辛庄商代甲骨文显示该地区地方贵族享有自己的祭祀对象和祭祀方式。尽管大辛庄遗址的发掘表明,该遗址自二里岗上层至殷墟晚期都表现为典型的商文化遗存,但事实上,大辛庄聚落社会组织的历时性变化,不光需要按照早商-中商-晚商早段-晚商晚段的文化变迁框架加以讨论,而需尝试着在该时间框架内寻找大辛庄聚落的地方社会组织自身发展过程中的稳定状态和社会变迁过程。

大辛庄遗址在中商之前社会组织规模极为有限,反映在考古材料中表现为:首先,这一时期的墓葬和居址发现数量极少;其次,早商时期的陶器生产没有出现较高的组织化生产模式,陶器制作的标准化程度较低,对烧制温度的控制能力也不强;此外,早商时期出土陶器除了典型的商式陶器之外,还存在大量以素面陶鬲为代表的“第二类遗存”,其生产与制作过程也与商式陶鬲表现出一定的差异。上述事实说明,早商时期大辛庄聚落社会组织中并未出现强有力的社会组织管理,社会结构本身也可能相对简单,阶级分化不明显。这可能是由于商人刚刚建立起聚落,并且将夷人和商人一起纳入到聚落的地方社会组织之中。

进入到中商时期,大辛庄遗址出土的各类陶器虽然制坯方式没有明显变化,但其标准化程度较早商时期却出现了大幅提高,但使用陶窑的过程中对于温度和火候的控制稍有下降。此外,这一时期的“第二类遗存”不论出土数量或是于遗迹内的出现频次都大幅减少。另一方面,中商时期的大辛庄墓葬以陶鬲、豆、簋、罐和盆为主要随葬器物,但还没有形成特定的器物组合方式。墓主朝向表现有一定的规律性,一般为西南方向,约230°。再者,考古材料显示中商时期大辛庄地区农业发展水平较高,推测该地区聚落社会组织此时已经具备了较强的田间管理能力。上述事实说明大辛庄聚落社会组织可能在一段平稳状态之后,商人在地方组织内部开始逐渐同化夷人的族群,并且已经建起在地方社会组织中的主导地位。

商人历经数次迁都之后,盘庚迁都殷,并以此作为商人统治的核心区域。由于商人中心区域内政治系统趋于稳定,其加强地方统治的意图也愈发明显,并显现出其重视经营东方的地方策略的核心,在于对地方社会精英阶层的控制。与此同时,大辛庄聚落社会组织的发展达到了顶峰。首先,陶器的制作水平又有了进一步的提高,说明大辛庄聚落社会组织对陶器生产的控制能力在这一时期达到较高水平,可能已经出现了专业化的陶器生产组织。墓葬制度方面,随葬品的种类较中商时期有所增加,墓主头部朝向变为南偏西方面约190°,墓葬中腰坑殉狗的现象较为普遍,并开始出现“二层台”殉狗的俗制。同时,从地方社会组织的生计系统来看,晚商早段大辛庄聚落的农业生产水平较之前有了明显提高,农作物在全部植物遗存中所占比例达到92%,且杂草比例明显降低。

到了晚商晚段,大辛庄聚落社会组织在发展中对晚商早段组织内的诸多特征都在一定程度上有所继承。其中陶器的制坯与烧制工艺皆与晚商早段时期水平相当,可见当时聚落社会中的陶器生产组织与陶窑的使用方式均未发生明显变化。墓葬方面,葬俗葬制在原有基础上又有了新的发展:首先,大部分墓主头向继续保持南偏西约190°的方向;其次,以鬲、豆、簋为特定组合的随葬方式开始出现;再者,腰坑殉狗的现象与晚商早段时期一样十分普遍,“二层台”殉狗的俗制亦逐步确立。生计系统方面,果类消费在聚落社会的各项食品消费中所占份额有所增长,而杂草在全部植物遗存中所占比例亦有所提升。上述材料表明,大辛庄聚落社会组织在经历了晚商早段的社会变迁之后,于晚商晚段进入了相对平稳的发展时期。

四、结 语

综上所述,在商人东渐的时代背景下,大辛庄聚落社会组织经历了从建立、发展到没落、消亡的历史过程。深入考察该过程能够帮助我们解答“商人如何在核心区域之外建立起自受控于中央的政治系统”的问题。早商至中商阶段,大辛庄聚落社会组织的发展相对稳定,并表现出了一定的制度化特征,具体表现为:特定的陶器生产组织、特定的葬俗葬制、较高的农业生产与管理水平。一方面,上述特征显示大辛庄地区与商人核心区域的社会组织发展轨迹基本吻合;另一方面,大辛庄聚落社会组织在发展过程中所呈现出的长期稳定状态又说明该聚落始终保持着相当的区域独立性。到了晚商早段,大辛庄聚落社会组织经历了一次影响较大的社会变迁,其陶器生产模式、农业生产模式、葬俗葬制等都出现了较大的变化,社会组织进入了全新的发展阶段。

结合大辛庄遗址出土的晚商早段甲骨文,我们可以想见,在这一时期大辛庄聚落社会组织基本完成了夷商融合的过程,并重新纳入到商人核心社会的政治系统中,接受其社会制度与意识形态的直接影响,并在此基础上逐步强化了地方社会组织运作的制度化特征,而商人中心区域和大辛庄聚落社会组织之间的相对独立性最终被打破。此后,进入晚商晚段时期,大辛庄聚落社会组织再次进入到一个相对稳定的发展阶段,直至周初,周人的社会组织系统进入鲁北地区。

大辛庄遗址的相关研究成果表明,早商晚段商人首次尝试在中心区域之外建立起聚落,并在聚落内部实现商人与夷人在同一聚落内并存。商人的地方策略就是通过建立据点,并试图将核心区域之外的族群纳入到自身的政治系统之中。商人的地方策略一方面实现了政治扩张,另一方面在更加广阔的区域建立起了商人的社会组织,进而控制了更多的族群与资源。但出乎人意料的是,这些新兴的聚落始终保持着一定的独立性,并不断取得发展壮大,其地方社会组织在此过程中逐渐脱离了中央政府的控制,而商人自身的政治系统便随之陷入了松散状态,商王数次迁都亦未能扭转。此后商周交替,周人采用“封建亲戚,以藩屏周”之方针,该政策便是在总结商人地方策略的弊端后而做出的有效改进,并最终成为中国政治制度发展史上的重大突破。

[注释]

①F. S. Drake. 1939. Shang Dynasty Find at Ta-hsin Chuang, Shantung. The China Journal 31: 77- 81.

②方辉,刘秀玲:《济南大辛庄遗址考古发掘再获重要发现》,《中国文物报》,2010年9月24日第三版;方辉:《大辛庄的考古发现与研究》,见方辉主编《大辛庄遗址研究》(资料卷),北京:科学出版社,2013年版,第i-ix页。原载于《山东大学学报》(哲学社会科学版),2004年第1期。

③方辉等:《中商文化墓地在海岱地区首次发现》,《中国文物报》,2003年12月3日;方辉等:《2003年济南大辛庄商代遗址的考古收获》,《考古》,2004年第7期。方辉:《大辛庄的考古发现与研究》,《山东大学学报》(哲学社会科学版),2004年第1期;方辉,陈雪香,党浩,房道国:《济南市大辛庄商代居址与墓葬》,《考古》,2004年第7期。陈雪香,史本恒,方辉:《济南大辛庄遗址139号商代墓葬》,《考古》,2010年第10期。

④山东大学东方考古研究中心:《大辛庄遗址1984年秋试掘报告》,《东方考古》(第4集),北京:科学出版社,2008年版。

⑤高广仁:《海岱区的商代文化遗存》,《考古学报》,2000年第2期;王恩田:《大辛庄甲骨文与夷人商化》,《文史哲》,2003年第4期;方辉:《大辛庄甲骨文与商代考古笔谈》,《文史哲》,2003年第4期;方辉:《从考古发现谈商代末年的征夷方》,《东方考古》(第1集),北京:科学出版社,2004年版;方辉:《大辛庄的考古发现与研究》,《山东大学学报》(哲学社会科学版),2004年第1期;周书灿:《济南大辛庄商代遗址的性质问题》,《中原文物》,2011年第1期;徐昭峰:《商王朝东征与商夷关系》,《考古》,2012年第2期。

⑥⑦张光直:《时间与空间概念的再思考》,张光直著、曹兵武译,《考古学:关于其若干基本概念和理论的再思考》,北京:三联书店,2013年版,第30页,第30页。

⑧许宏:《对山东地区商代文化的几点认识》,《纪念山东大学考古专业创建20周年》,济南:山东大学出版社,1992年版。

⑨徐基:《济南大辛庄商代文化遗存的再认识》,《中国商文化国际学术讨论会论文集》,北京:中国大百科全书出版社,1998年版。

⑩徐基:《豫东与鲁西商文化遗存的启示》,《中国历史文物》,2010年第4期。

[责任编辑:王 戎]

本文为国家社科基金重大项目“中国国家起源研究的理论与方法”(项目号:12&ZD133)的阶段性成果。

魏峭巍(1981-),男,上海大学文学院讲师,山东大学历史文化学院博士。

K223

A

1003-8353(2015)02-0097-06