脂溶性茶多酚制备工艺的研究

2014-12-27张雪松黄小忠

朱 媛 张雪松 黄小忠

(南京晓庄学院1,南京 210017)(江苏农林职业技术学院2,镇江 212400)

脂溶性茶多酚制备工艺的研究

朱 媛1张雪松2黄小忠2

(南京晓庄学院1,南京 210017)(江苏农林职业技术学院2,镇江 212400)

本试验以乙酸酐为酰化剂对茶多酚乙酰化从而增强其脂溶性,以衡量脂溶性的产物透光率为参数。在分析乙酰化中料液比、吡啶催化剂用量、反应温度、时间等单因素对产物性能影响的基础上,利用响应面分析法优化了脂溶性茶多酚制备的条件并建立了可靠的多元二次回归模型。结果表明,当料液比为1∶8.03,催化剂用量为0.31 g, 在61.3 ℃下回流反应1.93 h,改性茶多酚透光率达到了1.000,为茶多酚对照组的2.08倍。其油脂抗氧化保护系数为6.576 d,DPPH·抑制率0.922 1,分别提高了2.14倍和2.98倍。与丁基羟基茴香醚(BHA)与特丁基对苯二酚(TBHQ)相比,改性茶多酚的保护系数和DPPH·抑制率分别提高3.1倍、2.5倍、1.07倍、1.05倍。

茶多酚 乙酰化 脂溶性

茶多酚的主要成分儿茶素具有清除自由基、抗氧化等生物学功能,是一种不可多得的天然抗氧化剂。但酚羟基的亲水性质导致了其易溶于水不易溶于油的溶解特性,这就限制了其在油脂体系中的应用[1]。近年来,研究将茶多酚改性,增加脂溶性,同时保留其良好的生物活性是扩大茶多酚应用领域的一项重要内容[2]。

目前合成脂溶性茶多酚的主要方法是将油溶性的脂肪烃引入到茶多酚多羟基的氧原子或苯环的碳原子上去。此法目前多用脂肪酸酰氯作为酰化剂,反应为强酸性介质,并且苯环上氢原子的取代虽然避免了酚羟基的破坏,但其使用的试剂不适合添加到食品中去,其溶剂残留问题将阻碍脂溶性茶多酚在食品等行业中的应用[3]。此外,长碳链的引入对周围酚羟基产生的屏蔽作用使其空间位阻增大;同时长碳链还会造成聚集,达不到增溶效果[4-5]。同时,目前虽然有很多研究者对改性进行研究以制备脂溶性茶多酚,但很少进行改性前后性能的比较,定量数据较少[6]。

对茶多酚进行小分子乙酰基修饰一方面可提高脂溶性,另一方面由于不存在多取代形式的空间屏蔽作用,可提高其活性[7]。本试验以乙酸酐为酰化剂,以茶多酚为底物,在酚羟基中引入小分子的乙酰基,以提高其脂溶性,并以衡量改性产品脂溶性大小的透光率为参数,利用响应面分析法优化脂溶性茶多酚制备工艺条件。同时,单从产品脂溶性来考察改性效果的优劣并不全面,考虑到引入乙酰基后酚羟基的数目会减少,可能会导致茶多酚生物活性降低[8]。试验对茶多酚改性前后与BHA、TBHQ2种常见抗氧化剂的抗氧化性能作了比较。为拓展茶多酚在油脂领域的应用提供一定的理论依据,以促进天然、高效的抗氧化剂的实用化研制。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

大豆油:句容市市场所售,起始过氧化物值(POV)为3.04 mmol/kg。

茶多酚(>98%):上海惠诚生物科技有限公司;RE-5203旋转蒸发仪:上海亚荣生化仪器厂;WFG7200分光光度计:上海尤尼柯仪器有限公司;DZG-6050SA真空干燥箱:上海森信实验仪器有限公司;KQ3200E超声波振荡仪:昆山超声仪器有限公司。

1.2 方法

1.2.1 茶多酚乙酰化合成工艺及精制

以乙酸酐为酰化剂,乙酸乙酯为溶剂,吡啶为催化剂,回流加热。反应结束后,用少量水洗涤,静置分层,取乙酸乙酯层,经减压蒸馏、真空干燥后获得产品。

1.2.2 油脂脂溶性的测定[9]

将样品置于极低极性溶剂中,用紫外分光光度法测定溶液的透光度,透光率越高则该样品脂溶性越强。测定时将样品溶于氯仿中超声溶解,经震荡混匀,用紫外分光光度计在800 nm下测定透光率。

1.2.3 茶多酚油脂抗氧化测定[10]

按GB/T 5538—2005/ISO 3960—2001进行油脂过氧化值(POV)测定,将样品按GB 2760—2007《食品添加剂使用标准》的最大允许量0.4%溶于无抗氧化剂大豆油中,在63 ℃下每隔24 h测定POV值,测茶多酚及其改性品的抗氧化值。按食用油卫生标准规定,油脂中POV达到11.8 mmol/kg时所需时间为诱导时间,即活性氧法(active oxygen method AOM)值,计算保护系数(protection factor,PF):PF=添加抗氧化剂的AOM值/未添加抗氧化剂的AOM值。

1.2.4 茶多酚清除DPPH·(1,1-二苯基苦基苯肼)自由基抑制率

试验参照卢聪聪等[9]清除DPPH自由基抑制率的测定方法。

1.2.5 单因素试验

依次改变原料液料比、吡啶用量、反应时间和反应温度4个因素,测定乙酰化产物的脂溶性透光率值。

1.2.6 响应面试验

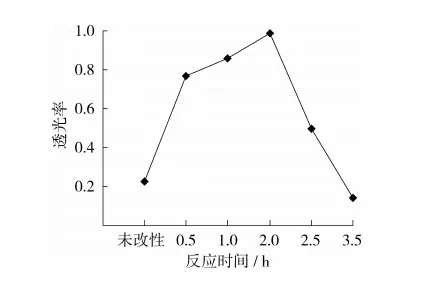

采用Design-Expert V8.0软件设计四因素三水平的响应面试验方案,脂溶性的透光率值为衡量指标。试验因素水平表见表1,表1中液料比、吡啶用量、反应时间、反应温度四因素分别对应试验中因素的A、B、C、D。

表1 响应面试验因素水平表

2 结果与分析

2.1 单因素结果分析

2.1.1 料液比的影响

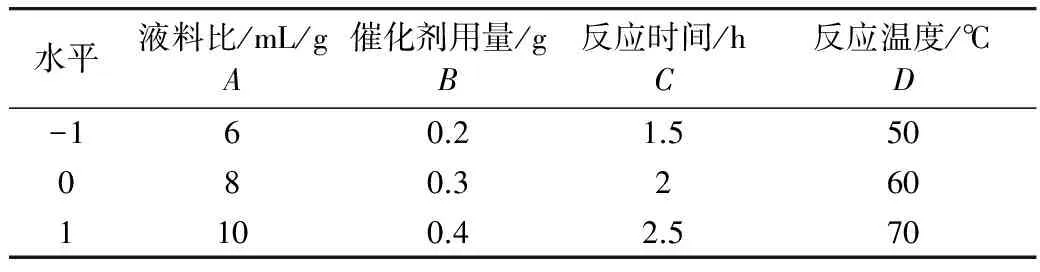

由图1可知,经过改性之后的产品其衡量脂溶性高低的透光率优于未改性茶多酚。随着料液比的增加,透光率先升高后降低,当料液比为1∶8时透光率值达到最大,此时产物脂溶性最好。

图1 料液比对产物脂溶性的影响

2.1.2 吡啶用量的影响

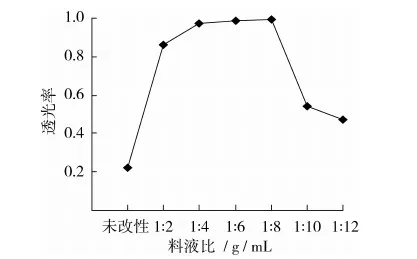

由图2可知,随着吡啶用量的增加,改性产物的透光率呈现先增大后减小的趋势。当吡啶的添加量为0.3 g时,改性产物的透光率值达到最大。

图2 吡啶用量对产物脂溶性的影响

2.1.3 反应时间的影响

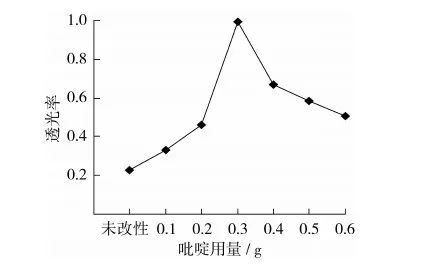

由图3可知,随着反应时间的延长,改性产物的透光率逐渐增大,当反应时间为2 h时达到最大,继续延长反应时间,透光率则减小。

图3 反应时间对产物脂溶性的影响

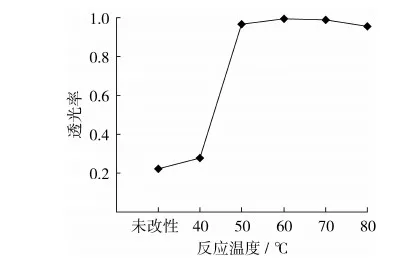

2.1.4 反应温度的影响

由图4可知,随着反应温度的升高,所得改性产物的脂溶性有所提高,当温度达60 ℃时达到最大;当反应温度继续升高,改性产物的脂溶性透光率则缓慢下降。

图4 反应温度对产物脂溶性的影响

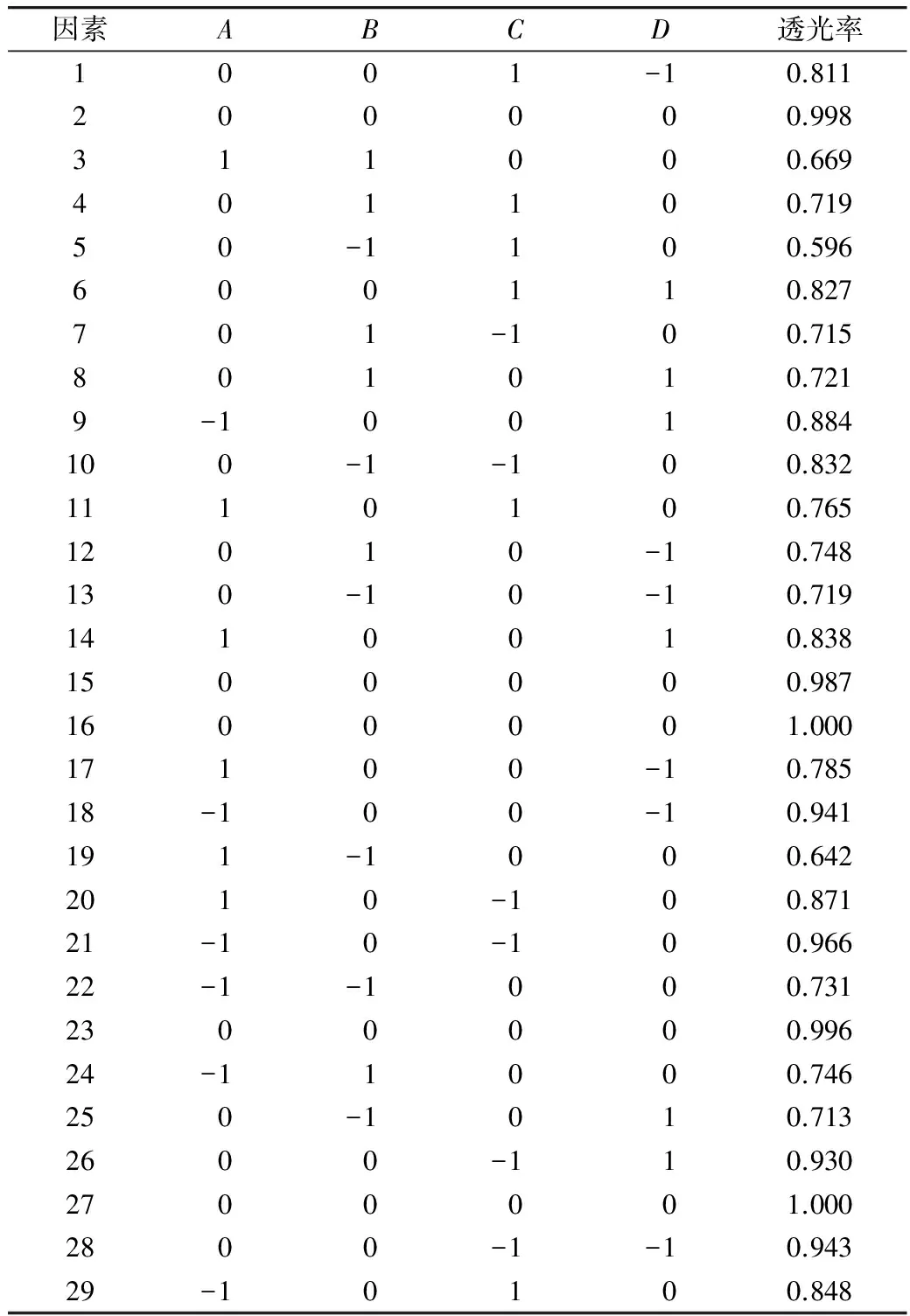

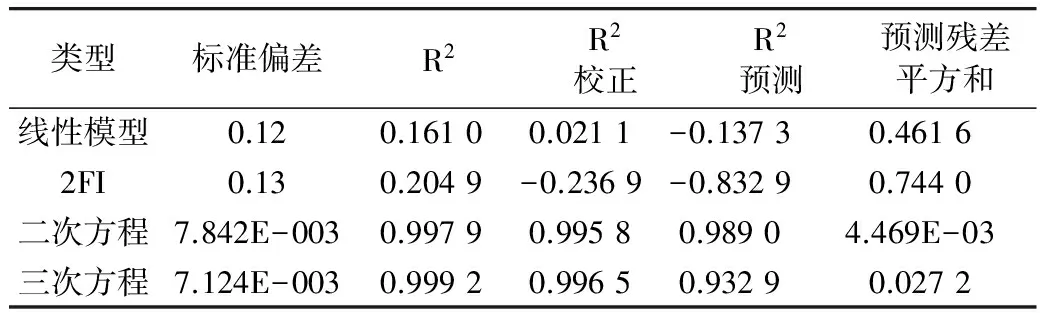

2.2 响应面设计优化乙酰化工艺条件

2.2.1 响应面试验设计及结果

响应面试验设计及结果见表2。

表2 响应面试验设计结果

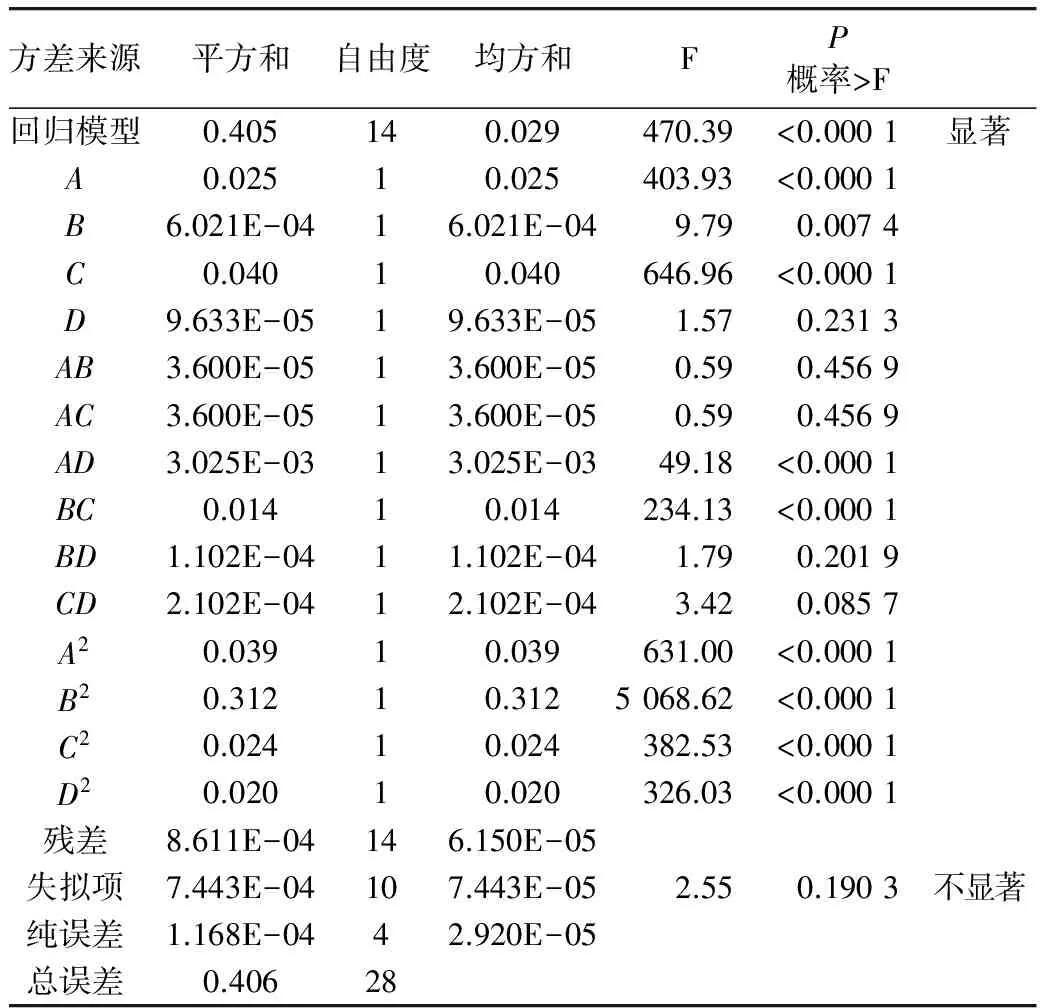

2.2.2 方差分析

对表2数据运用Design-Expert.V8.0软件进行模型选定与方差分析,结果见表3~表4。

P值小于0.05,说明对应的因素对响应值影响显著。从表3可以看出,由于所选择模型显著,失拟项不显著,所以所选择的模型可靠。从方差分析来看,液料比、吡啶用量、时间和温度对改性产物脂溶性的影响并不是简单的线性关系。液料比、吡啶用量、时间这3个因素的影响较为显著。并且这4个因素间存在交互影响,AD、BC的交互影响较为显著(P<0.05),CD交互影响为边际显著(P<0.1)。

表3 模型方差分析

表4 R2综合分析表

2.2.3 响应曲面法分析各因素对脂溶性透光率的影响

固定其他因素条件,考察两两因素之间的交互作用对提取率的影响,可得一组动态响应曲面图及其等高线图(图5~图10),从而确定因素的最佳水平范围,结果选择影响显著的AD、BC、CD加以说明。

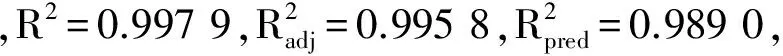

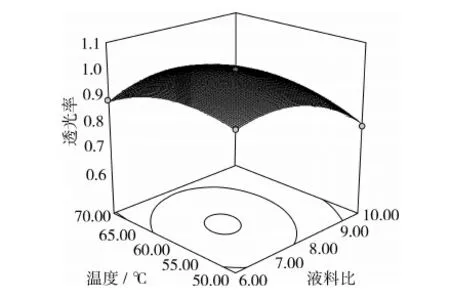

2.2.3.1 液料比和温度对脂溶性透光率的交互影响

图5和图6为温度和液料比对脂溶性的响应曲面和等高线图。当时间与催化剂用量为最佳值时,随着温度的增加,改性产物的透光率先增大后减小。随着液料比的增大,改性产物的透光率先增大后减小。由图5~图6可以确定最佳水平范围温度为51.5~62.8 ℃,液料比为6.33~7.82之间。

图5 温度和液料比对脂溶性的响应曲面

图6 温度和液料比对脂溶性的等高线图

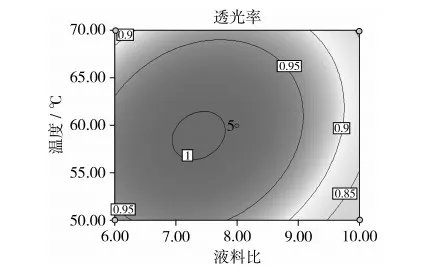

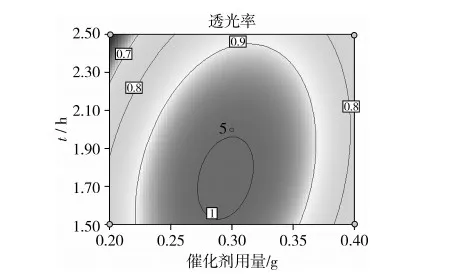

2.2.3.2 催化剂吡啶用量和时间对脂溶性透光率的交互影响

图7和图8为催化剂用量和时间对脂溶性的响应曲面和等高线图。当温度与液料比为最佳值时,随着催化剂用量的变化,改性产物透光率发生显著的变化,先变大后减少。而当时间改变时,改性产物透光率的变化相对不是很显著。由图7~图8可以确定最佳水平范围时间为1.54~1.97 h ,催化剂用量为0.22~0.32 g之间。

图7 时间和催化剂用量对脂溶性的响应曲面

图8 时间和催化剂用量对脂溶性的等高线图

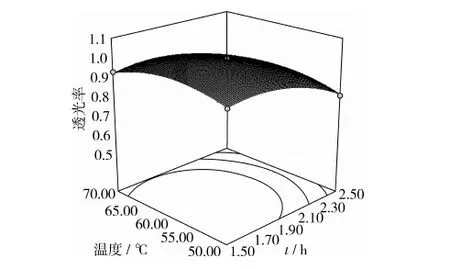

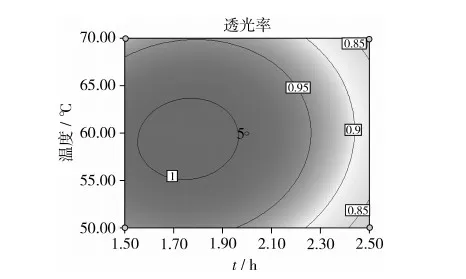

2.2.3.3 反应时间和温度对脂溶性透光率的交互影响

图9和图10为时间和温度对脂溶性的响应曲面和等高线图。当催化剂用量与液料比为最佳值时,随着温度的升高、时间的延长,改性产物的透光率均先变大后减少。由图9~图10可以确定最佳水平范围温度为55.1~63.8 ℃ ,时间为1.52~1.95 h之间。

图9 温度和时间对脂溶性的响应曲面

图10 温度和时间量对脂溶性的等高线图

2.2.4 最优条件预测

根据软件分析可得模型理论最佳条件:液料比1∶8.03、催化剂用量0.31 g、反应温度61.3 ℃、反应时间1.93 h,脂溶性透光率值为1。按此条件进行验证,试验所得改性茶多酚透光率为1,油脂抗氧化保护系数为6.576 d,DPPH·抑制率0.922 1,具有较好的抗氧化能力。

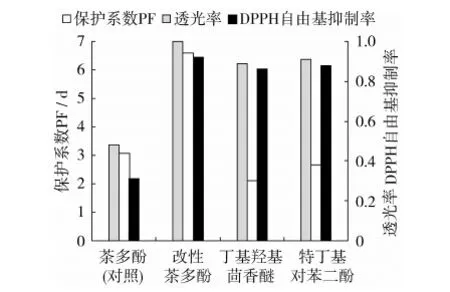

2.3 改性茶多酚性能比较

改性茶多酚与几种常见抗氧化剂性能比较见图11。从图11中可以看出,与茶多酚对照组(即除未加乙酰化试剂外,与改性产品经过相同的处理)相比,改性茶多酚的油脂溶解性能得到较大提高,其透光率比对照组提高了2.08倍。同时抗氧化能力也得到提高,保护系数提高了2.14倍,DPPH自由基抑制率提高了2.98倍。改性茶多酚的抗氧化性能也优于BHA与TBHQ这2种常见的抗氧化剂,其保护系数、DPPH自由基抑制率分别是BHA和TBHQ的 3.1倍、2.5倍、1.07倍、1.05倍。

图11 改性茶多酚性能比较

3 结论

试验采用乙酸酐对茶多酚进行改性,从4个因素(液料比、吡啶用量、反应时间、反应温度)考察了改性产品的脂溶性透光率。利用响应面法设计正交试验,建立了四因素相互作用的数学模型,分析得出液料比、催化剂用量、反应时间、料液比-温度、催化剂用量-温度以及时间-温度的交互影响较为显著。模型预测最佳提取条件为:料液比1∶8.03、催化剂用量0.31 g、反应温度61.3 ℃、反应时间1.93 h,改性茶多酚具有很好的脂溶性,透光率为1。同时,其油脂抗氧化保护系数为6.576 d,DPPH·抑制率0.922 1,与茶多酚对照组相比分别提高了2.08倍、2.14倍和2.98倍。与BHA和TBHQ相比,改性茶多酚的抗氧化能力分别提高3.1倍、2.5倍、1.07倍、1.05倍。

[1]聂芊,沈春燕.分子修饰法制备油溶性茶多酚及其抗氧化性能的研究[J].化学世界,2007,48(4):209-211

[2]丁玲,屠幼英,陈晓敏.分子修饰后儿茶素的生物活性研究现状[J].茶叶科学技术,2005(1):1-3

[3]应乐,蒋晓翠,姚波,等.脂溶性茶多酚抗氧化性能的研究及应用[J].中国食品添加剂,2012(Z1):110-117

[4]朱晋萱,金青哲,张士康,等.脂溶性儿茶素类化合物的制备研究进展[J].中国茶叶加工,2012(1):43-47

[5]张仁堂,谷端银,黄守耀.茉莉花茶中茶多酚的提取分离纯化及其抗氧化性能研究[J].中国食物与营养,2010(4):47-51

[6]吴佳敏.茶多酚及其改性衍生物抗氧化性研究[J].中国食品添加剂,2009(1):110-113

[7]刘晓辉,江和源,张健勇,等.儿茶素酰基化修饰研究进展[J].茶叶科学,2009,29(1)1-8

[8]陈荣义.茶多酚的提取纯化及其改性的研究[D].成都:四川大学,2005

[9]卢聪聪,邵卫梁,杭晓敏,等.两种茶多酚化学改性制备的脂溶性茶多酚抗氧化性能研究[J].安徽医药,2008,12(3):201-204

[10]吴春,李俊生,车春波,等.脂溶性二氢杨梅素的制备及其抗氧化性研究[J].食品科学,2011,32(20):69-71.

Preparation of Fat Soluble Tea Polyphenol

Zhu Yuan1Zhang Xuesong2Huang Xiaozhong2

(Nanjing Xiaozhuang University1, Nanjing 210017)(Jiangsu Polytechnic College of Agriculture and Forestry2,Zhenjiang 212400)

Tea polyphenol has been acetylated by acetic anhydride as acylating agent so as to enhance fat solubleas and using light transmittance as a parameter to measure the fatsoluble product. Based on the effects of single factors

as acetylation of feed liquid ratio, pyridine catalyst dosage, reaction temperature and time on the properties of products,the Box-Behnken analysis had been adopted to optimize the fat soluble tea polyphenol preparation conditions and establish a reliable multiple quadratic regression model. The results showed that on condition that the feed liquid ratio of 8.03, catalyst dosage 0.31 g, at 61.3 ℃ reflux reaction 1.93 h, modification of tea polyphenols had satisfied fat soluble.The light transmittance was 1.000, which was 2.08 times than unmodified tea polyphenol. Its oil antioxidant protection coefficient was 6.576 d, DPPH·suppression ratio 0.922 1, which were increased 2.14 times and 2.98 times. Compared with BHA and TBHQ, the protection coefficient and DPPH·suppression ratio of modified tea polyphenol are rised 3.1 times, 2.5 times, 1.07 times and 1.05 times.

tea polyphenol, acetylation, fat soluble

TQ243.2

A

1003-0174(2014)06-0074-06

2013-07-04