我国离婚率攀高的社会因素分析

2014-12-23曲文勇

祁 洁,曲文勇

(黑龙江大学 政府管理学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

婚姻,是符合一定的法律、伦理和社会习俗的男女两性的结合形式。从社会学的视角来看,婚姻是两性之间一种特殊的社会关系,是形成家庭的基础和核心。家庭作为社会子系统,在满足社会基本需要和维持社会秩序方面担负着重要功能,故婚姻的稳定性对维护相关社会秩序有至关重要作用。

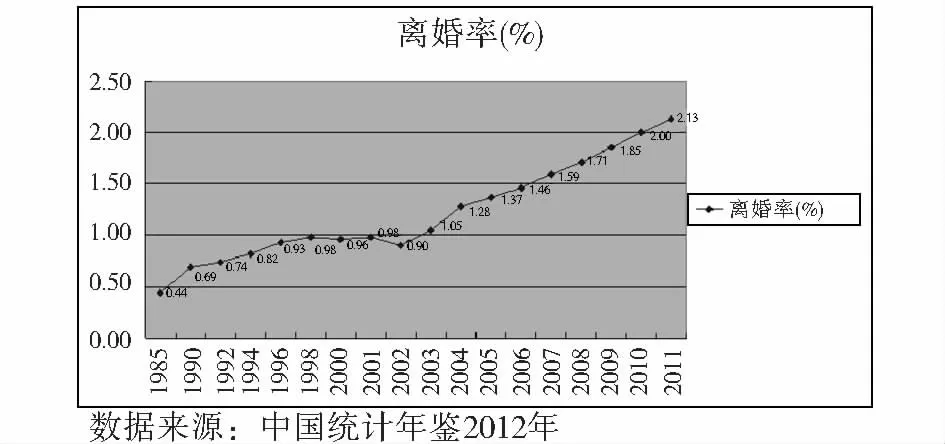

随着工业化的发展,高离婚率已经成为一个世界性问题。在西方发达国家,离婚已经与结婚相互依傍、成为伴侣;中国的离婚率也持续走高。据现有官方统计数据显示,自2002 年开始,我国的离婚人口呈现飞速增加的态势(见图1)。

从图1 我们可以很直观地看到近些年来我国离婚率的增长态势。从1985 年到2002 年,我国的离婚率持平缓的态势,在2002 年离婚率达到相对低谷之后,却逐渐走高。

面对这样一种态势,笔者在思考:是什么导致现在的婚姻如此不稳定,为什么会有这么高的离婚率?经过对一些离婚人士的访问调查和相关资料的查阅,笔者认为有以下几方面影响性因素。

图1 我国1985—2011 年间离婚率变化趋势图(%)

一、女性经济独立,两性依赖度减弱

经济的发展,女性的独立,使得女性对男性的依附大大减弱,婚姻的不稳定性因素增加。

中国传统婚姻建立在封建土地所有制的基础上,自给自足的封建经济把男女双方紧密地拴捆在一起。在农业社会,以“男主外女主内”为主要生活方式。为了满足基本的生存需求,两性的结合亦显得尤为重要。男人在地里劳作,如果家里没有个“女主人”,不用太久,男人就会垮掉,孩子们也不可能健康成长,家庭更会面临危机;对于女人,被休或该嫁而未嫁,由于没有经济能力,不仅受到他人唾弃,而且娘家也不愿收留,没有了生存的依靠。

在市场经济条件下,现代婚姻得以存在的基础发生了巨大改变,两性之间依赖程度大大减弱,婚姻也越来越市场化。“女主人”不再是家庭的“必需品”,女人也不再需要男人来维持生计和获得社会地位。吴德清(1999)认为:“经济增长导致大量妇女尤其是已婚妇女流入劳动市场,她们获得了经济上的独立,不必依赖于丈夫生活,有能力和机会去选择其他合适的配偶,这导致了离婚水平的上升。”

两性的依赖度是维系婚姻稳定的重要非情感性因素,通过调查研究分析,一个事实昭然若揭:两性依赖度与离婚率成反比。人们在追求独立的时候,也增加了婚姻破裂的危机。

二、企业制度对婚姻的破坏性作用

在现代企业中,由于工作原因如出差、外派制度等,使夫妻双方无法长期一起生活,这是现代婚姻面临的共性问题,这一问题很大程度上导致了婚姻的破裂。

无论私企、国企或事业单位,出差的现象日趋增多,每次出差少则一周,多则无法计量,在此期间会发生很多不能被夫妻双方同步知晓的事情,夫妻感情发生微妙变化,如不及时解决,摩擦、误会、隔阂会慢慢滋生,并严重影响婚姻质量。夫妻经常或者长期的异地而居,生理和心理的需求得不到相应的满足,直接增加了“临时性伴侣”或“小三”的数量,给家庭的稳定及完整带来威胁,给婚姻埋下了潜在的解体伏笔。

多数企业有外派制度,为了保证工作效率而不断地进行员工调动,企业在保证员工“不拉帮结派”“时刻保持工作状态”的同时,也让其员工变得“有家归不得”。据某连锁酒店的地方经理描述,她的工作一直在调动,每半年换一个工作地点,近三年都不能在家庭所在的城市工作,丈夫不可能随自己调动,日子就这样过着过着便散了。

还有很多人为了在企业中有更好的发展机会,选择做“隐婚族”。“隐婚族”在为自己工作、升迁不懈努力的同时,其婚姻也无形中增加了走向尽头的危险。斯金纳认为:“行为之所以发生变化,是由于强化作用的结果。”“隐婚族”在工作中把自己置身于婚姻之外,长期扮演这样的角色,会使这种思想内化,加之由于单身而发生的一些事情、一些误会,会慢慢的伤及婚姻元气。由“隐婚族”变成“单身贵族”的人也不在少数。

三、传统文化淡出,婚姻功能急剧弱化

社会的发展和变迁对婚姻的影响不仅是经济的发展和企业制度的弊端,而传统文化的淡出更是不可小觑的。传统的婚姻具有繁衍生命、养老育幼、维系伦理的功能,正是婚姻的这些功能把传统社会的夫妻牢牢拴在一起。时代在变迁,文化在转型,观念也已经改变,这种趋势使得维系婚姻稳定的力量在不断弱化。

第一,从多生到独生,独生到不生。家庭“繁衍生命”功能的弱化,使得夫妻双方源自于家庭的责任感减弱,大大增加了婚姻终结的风险。

“不孝有三,无后为大”,在传统社会人们被礼教严格控制,婚姻多少被冠上“为满足‘绵延子嗣’而进行的两性结合形式”的头衔,只要家庭没有“传宗接代”的危机,婚姻基本上不会有变故。但是随着人们生育观念的转变,越来越多的夫妻选择做“丁克夫妻”,这些人中的大部分结婚目的是为了二人世界,是为了享受美好生活。没有孩子作为夫妻感情的纽带、家庭氛围的舒缓剂、夫妻奋斗的元动力,夫妻感情相对脆弱的多。而没有孩子,夫妻双方在打算结束婚姻时便没有太多牵挂,增加了一些年轻夫妻婚姻选择的随意性。

人们生育观念的转变,以及“丁克家庭”的出现,是家庭“繁衍生命”功能弱化的最直白表现,它并不一定导致婚姻解体,但确实是不可忽视的危机。

第二,“养老育幼”功能外化。“养儿防老”,是中国人的传统思想,从这四个字中我们可以得到两个信息:父母抚养孩子,孩子反哺父母。年轻的时候含辛茹苦拉扯孩子,待到年迈在孩子的照顾下安度晚年,这是传统的“中国式”人生。但是随着经济发展,家庭也逐渐与市场接轨,家庭的“养老育幼”的功能外化,传统社会具有普适性的“人生轨迹”也发生了变化。保姆、幼儿园、养老院的出现并不断发展,对婚姻功能形成强有力冲击。孩子从小交由保姆照料,再大些送入幼儿园,父母在此过程中大大减少了抚养、教育孩子的责任。养老院越来越成为老年人青睐的养老场所,从养老院数量的猛增就可以看出有多么庞大的老年群体走出儿女的家门,这虽然减轻了一大批年轻家庭的养老责任。

婚姻功能的外移,让家庭所承担的责任越来越少,家庭结构变化直接带来家庭关系的转变:由以往纵向的“亲子轴”关系转为横向的“夫妻轴”,造成家庭中心的下移。家庭越来越成为一对夫妻之间的事情,这大大增加了夫妻结合的灵活性,同时也增加了夫妻结合的不确定性。

第三,伦理的维系,超出婚姻的约束力。婚姻具有约束本能和本性的功能。在严苛的“礼制”社会,人的本能和本性必须受到严格的管制,婚姻便顺势成为管制的工具,成为传统社会中维系伦理道德的重要保证。“三纲五常”“三从四德”成为不得撼动的伦理标准。现在再谈这种伦理标准似乎会引起人们非议。“小三”“婚外情”事件每天都在冲击着人们的思维,在这种强有力的冲击之下,越来越少的人相信婚姻可以“维系伦理”,当人们脱离“伦理谴责”的负担之后,婚姻便显得黯然无色。

现时的中国社会呈现出“规范文化青黄不接”的状态,文化堕距的不断拉大和规范文化的严重缺失致使很多新的社会问题不断出现。人们生活在一个没有稳定规范文化的环境中,随之而来的是对传统伦理不断产生冲击的社会行为骤增,规范文化的重塑也就更有必要性和紧迫性。

四、婚姻理性让位给情感和生理需求

文明是人类本性的枷锁,在一切研究中,我们都不可忽视“人的本性”。

社会学讲的人侧重人的社会属性,人是在套了若干层社会性的外衣、缚了无数条思维枷锁之后呈现出来的社会的一份子。随着经济发展,个人主义思潮不断涌起,人们最大限度地追求个性和私欲的满足,追崇“自我”的重要性,意图打破社会中束缚“自我”的一切力量。齐美尔曾说,“个人主义是摧毁传统的重要力量”。“不冲动谁去领证啊?”一句话,道出了现代婚姻的整体状况:婚姻的缔结已经从“理性选择”过渡到了“情感冲动”。从门当户对、嫁鸡随鸡嫁狗随狗,到裸婚、“蜗居”的转变,充分说明了有关婚姻价值观的转变,也显现出现代人的矛盾与无奈。有感情,即使一无所有,结婚!面临诱惑,不顾一切,出轨!面对生活压力,无力扭转,离婚!感情淡了,离婚更是毫不犹豫!

整理一下所有的案例发现,弥漫在这些婚姻上空共同的阴霾是“情感和生理需求”,理性的蓝天被隔离出人们的视野和思维。人们对婚姻“情感和生理性”的期待,已经严重影响到了婚姻的稳定性,成为研究过程中不可忽略的因素之一。

对于高离婚率这一社会事实,很多学者都在潜心研究,并希望通过研究制定出一套切实可行的方案来改善由此而带来的社会风险和社会问题。因此,透彻的分析产生这种现象的原因显得尤为重要。我们必须在正确把握这一事实的基础上改善这一问题,也只有在充分考虑各地特殊性且通过各方面措施的并行,才能让我们看到解决问题的希望曙光。

[1]张德强.嬗变中的婚姻家庭[M].兰州:兰州大学出版社,1993.

[2]蔡 禾.文明与代价——婚姻的嬗变[M]. 广州:广州出版社,1993.

[3]吴德清.当代中国离婚现状及发展趋势[M].北京:文物出版社,1999.

[4]付红梅,李湘妹.当代中国的离婚态势分析和婚姻展望[J]. 西北人口,2008(2).

[5]高金锋.婚丧仪礼变迁与家庭功能构建[D]. 兰州:兰州大学,2007.