任芷田:呼吸足矣

2014-12-05郭成

郭成

采访结束,迈出工作室的大门,他看好屋里的猫,轻轻关上门。任芷田说:“作为一切选择的前提,人可以什么都不做,呼吸足矣!”

特别是在北京这样一个快节奏的超级城市,谁还在乎自己的呼吸?只有弥漫在空气中的霾压抑了人们对氧气最基本的需求时,呼吸才成了问题。而呼吸之间的气息几乎承载着整个中华文明的精华,一呼一吸之间,是生命形式的本质。说到这里,整个情境就宏大了起来。

嘈杂中的静谧

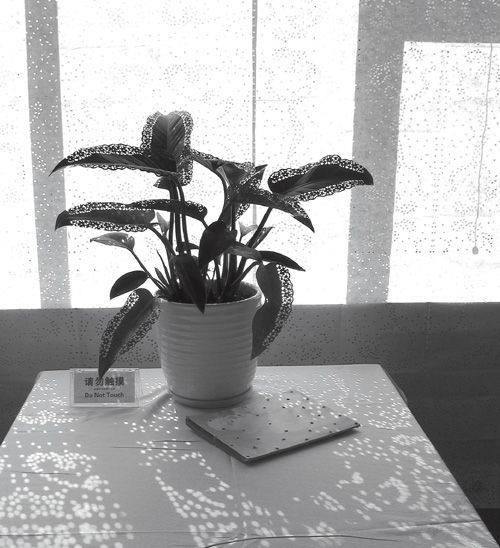

任芷田的工作室在北五环外的费家村。穿过大型货车奔驰的马路,经过一排油腻凌乱的汽修厂,就到了费家村的村口。村口正好在修路,飞扬的尘土混杂着热沥青的味道提示着这个城市如火如荼的工业化进程。进了村子,一排排的工作室沿路布置,一下就找到了任芷田的工作室。打开门,安静。屋里精心的布置与路上油腻嘈杂形成极端的对比。两只白猫也懒得让人羡慕。跟他刮地铮亮的光头很像,任芷田的工作室干净到洁癖的边缘——工整、严谨——这也是任芷田作品中传达的信息。

不同时期的作品挂在工作室的墙上。“尾气灰”系列精美的花纹,“反复”系列随意的涂画和“水痕”系列看似自然的形式感有序地布置在工作室中,不管哪个系列,且不论黑白色调,所有的作品都显得精致工细。就连他从野外捡来的石头,也被摆放出一种特别的韵味。

成、住、坏、空

任芷田的作品没有一个代表的样式。与大多数艺术家不同,你无法在展览中一眼认出他的作品。他画油画,也做影像,做雕塑,又做装置,如何把握任芷田?佛教的“成住坏空”也许能为他多样的作品提供一条认知的线索。

“成住坏空” 是生命的基本形式。从成型,到生发,到平稳发展,再慢慢衰败以致消亡。这也正是贯穿在任芷田作品中的主线。周国平有一篇文章谈论死亡,说人生就像是排队死亡的过程,在这个过程中,人们就从无聊地排队中找到了各种乐趣。任芷田的作品就有这样的意味。2011年,他甚至有一个展览的名称叫《安于无聊》。存在主义大哲萨特说“不选择也是一种选择。”那么在任芷田这里,无聊也有无聊的意义。他的作品往往以极多的反复制作出精致的形式,从不断地印花、打孔、描摹图案等机械性的工作中,我们感受到的是被艺术家强化的生命体验。

任芷田经历了追随西方当代艺术创作思路的阶段,有一部分围绕着符号学和图像学方法创作的作品,这些“看起来很美”的作品受到艺术市场的青睐,成了支持他生活的重要部分。强调对生命的感受是近两年来的事情。从2012年的作品《如意》开始,他挖掘中国文化的深层营养,以独立的思路和开放的视野开始了创作的新阶段。

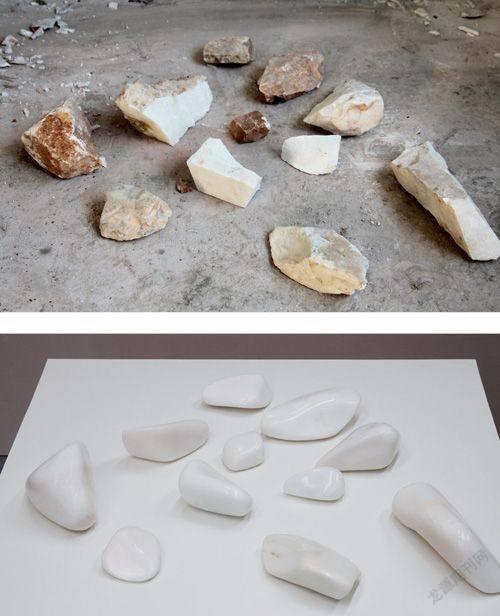

《如意》几乎没有参加过展览,这些造型奇异的木头也几乎不被人所知。而这些被反复把玩包浆的奇木在任芷田的描述下着实令人喜欢。取名“如意”指涉的就是我们熟知的那个“大灵芝”。如意作为中国文玩中把玩件的代表几乎是一个最重要的类型。而人们把玩如意,把玩的到底是什么?任芷田说:“这个如意其实没有一点实用功能,人们把玩如意,与之不断地抚摸与厮守,使它圆润温滑,进而积累出作为生命与时间证据的包浆。人们在其中克服了本体虚空对生命的彻底否定和嘲弄,经由体验证实了世界和自我的双重存在,实现了根植于身体本能的自我抚慰以及源于趋吉避凶想象的自我祝福。人与物之间的界限模糊了,物被人化为主观之物,人也被物化为实在之‘我’。”

这种对存在感的寄托我们可以迁想到“鲁滨逊漂流记”的故事。鲁滨逊被困孤岛,故事的结尾被英国轮船救起带回到英国。而在孤岛上生存的经验已经使他丧失了与他人交往的能力,以猴子大象为参照物的鲁滨逊无法驾驭人的语言,经历了很长时间的适应才重回人类社会。这种“关系”中的“我”也正是手持如意反复把玩的那个人。以什么为参照,你就是什么。如意对其拥有者的珍贵,并非是反复的装饰与高贵的材料,更重要的是身体在如意上的摩挲留下的包浆。这是时间的记录,更是生命的痕迹。到底是不是“大灵芝”并不触及如意的本质。于是,任芷田将这一堆自然生长的奇木摩挲把玩,使其变成包浆的样子。这堆木头也就成了任芷田。这是一种发自内心的自我认同,与西方哲学的客观认知不同,这种认同更多来自艺术家本人的体验。这是一个“住”的过程,“我”渗透在“如意”当中,如意只与任芷田有关,与观众相关的,只有包浆的质感和蜿蜒的造型。

“无聊”的延伸

我曾经见到地铁上有年轻人带着白手套快速摩擦一串木质手钏。可能就是为了尽快得到一种“全人工”的包浆,他做出了非常无聊的举动。或者,挤地铁的时光本身就是无聊的,这个青年以这种更无聊的方式消磨掉本来没有意义的时光。再得到一串油亮的手钏,其实是赋予了这种无聊以意义。任芷田的“反复”系列作品便与这个行为有着异曲同工之妙。

说到“无聊”,会让人联想到海德格尔的“烦”,而这种对存在的意义的反复追问反而最终是没有结果的。即使有,更多的也是哲学家的自圆其说,于你于我的切身体验可能是“无聊还是无聊”,明白了这些道理之后也无法摆脱宿命对人生的考验。任芷田用绘画的方式呈现这种状态,并用极其精细的工作经营这份无聊。“反复”系列的的作品看起来还是那么无聊,但是其中却凝结着巨大的劳动量。任芷田先站在大幅的画布面前,在画面上随意勾勒出曲线。然后用油画颜料沿着这些杂乱、重复、无序的曲线轻描一层厚薄均匀、粗细相等的边。要控制这个过程并非易事,首先,要保证稀薄的颜料不会在描绘的过程中滴撒;其次,用油画笔制作出均匀的细边并非想象中那么简单;再次,如何在制作大幅作品的过程中抵抗这种“无聊”,经得起自己对创作过程的意义的追问是非常大的困难。“反复”系列作品中透露出来的是一种超越无聊的安详。精工细作一个随意开始的画面,这是一种对生命本体的赞美。也正如任芷田所说“呼吸足矣”,从虚无而来,从中发掘更高级的意义,安于形式本身,追求更高级的超脱——这是无聊的形式背后的价值。

很多人看了“反复”系列的作品后觉得像塞·汤宝利(Cy Tombly)的波普艺术。但是这个形式感确实有点过于相像。于是任芷田的作品中出现了圆圈的形式。从创作的意图上来看,到底是曲线还是圆圈,又或是直线,这与形式感的关系不大。有关的是艺术家对生命本身意义的追问。

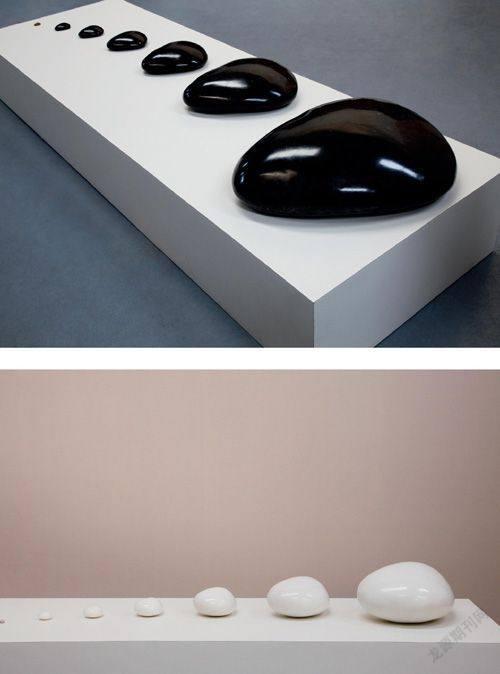

任芷田就着这个思路创作了作品《追问》。2014年CIGE画廊博览会上,新氧艺空间展出了任芷田的作品《追问》,以一颗花盆里捡到的小石头为原型,等比例逐级放大这个石头的形状。被放大的小石头呈现出温润光滑的质地,而渐渐地失去了其原有的把玩观赏的功能。第五级的放大具有雕塑般的体量感,这也就达成了对宏大意义的追问。这块石头为什么是这样?是经历了什么样的自然才变成了如此可人的形状??在对自然不断追问的过程中,随手拾起的小石头也失去了其原有的优美而使问题变得宏观庞大。对崇高意义的追问是由原初因无聊而生的优美感生发而来的痛苦体验。

心智的直观

在对“成住坏空”中“住”的反复体验,进而从“住”的“无聊”中探寻宏大意义的过程中,任芷田找到了心灵的秘密。他将“心智的直观”投射到绘画作品当中。用“心智”指挥双手,在平面上绘制出心灵的形状。“心智直观”在心理学上被认定为第六感。也就是超越视觉、味觉、触觉、嗅觉、听觉之外的感受。这种感受在任芷田的作品中被放大,成为作品最后形式的唯一依据。

我们熟悉马尔克斯的意识流小说《墙上的斑点》,通过对墙上斑点的联想描述了一个想象中的世界。而这种创作的意识流也正是任芷田在绘画创作中所跟随的感觉。他说:“我站在画布前,感受这块区域,觉得这里需要一个点,便在这里画一下。随后感觉那里缺点什么,就画到那里。画完感觉不对了我也会将它涂抹掉,而我也会留着涂抹的痕迹。我只跟随直觉的逻辑。”

“直觉逻辑”系列作品都以时间命名,以呼应不同时间中心智对环境的感知。起初,作品的形式稍显朴素,犹如草稿的画面上留有反复修改的痕迹。而作品发展到水痕的样式,对心智直觉的表达又进入了一个更新的境界。新作品从形式上更加强调语言与精神意象的对应关系,水渍更像是事物留在记忆中的形态。以假乱真的水痕效果看起来就是颜料在画布上自然形成的聚合状态,它们不是物象,不是情绪,更不是概念。它们是抽象的语言自身。这种语言直观出某种意识的形态,或者说是意识直陈的语言。而任芷田特别指出:“在某些作品中,你会发现图案的一些对称和连续性,以便让人更容易以作品的样式来进入观看。而直觉逻辑,则必然根本性地支配艺术创作过程中的每一次莫名其妙却又确信无疑的抉择,并在时而规则时而无序的作品形式里贯穿始终。”

“专注自我”是人们对艺术家的普遍认知。任芷田就将这种认知发挥到了极致。他会借用宗教中的说辞来解释自己的生活和创作,但是与一切信仰保持距离以确保独立思考。任芷田上世纪80年代毕业于武汉大学的物理学专业,学习的背景使他一直对自然充满了好奇。在他工作室的一角摆着一些石头,他像小孩儿一样拿着一块磁铁在石头上反复实验以向我证明含不含铁。人又何尝不是自然的一部分。而如何感受到人自身的奥秘,则请关注自身,始于一次呼吸。