现代居住区环境设计的反思——以合肥地区为例

2014-11-25华侨大学建筑学院福建厦门341021

程 勤 (华侨大学建筑学院,福建 厦门 341021)

1 概 述

随着人们生活水平的提高,住宅建设的发展,生活的快节奏,生态环境的恶化,人们对住房的要求不再简简单单一个舒适的、宽敞的室内空间,也更向往一个放松身心、陶冶情操、便于交流、利于健康的居住区外部环境。但过分追求视觉效果而忽视功能性,忽略居住区环境作为居民相互交往空间这一重要功能,不利于邻里交往和人们的相互沟通,即不利于融洽的邻里关系的建立,结果是居住区不适宜居住。

在信息快速发展的今天,人们往往足不出户,就可以办好大部分事情,邻里之间的交往机会减少。人们的孤独感和相互间的漠视与日俱增。人际交往显得更加重要和迫切。人们普遍认为居住区环境是人与自然交流的地方,但我们不难发现,人们来到户外,不仅想与自然对话,更渴望与社会接触,与人交流。人们通过观察世界,参与游戏活动得以与人交流,减少矛盾和隔阖,促进良好的邻里关系的建立。

“和谐的城市需建立在和谐的社区之上”,而一个可以很好提供人们交流、发展,有利于居民交往,放松身心的居住环境设计,无疑是建立和谐的邻里关系的重要手段。

设计师不仅要考虑社区自然环境,还需要研究居住人群在社区内的生活习惯与行为规律,保证环境设计的功能化,把居住环境的观赏性和适用性很好的结合起来,“务实避虚”,这样才能为社区人文环境提供交流、发展的空间。

本文就合肥市小区居住区环境的设计进行调研,强调以人为本的人文主义回归和对人性空间的重视,讨论从具体的生活体验和人类对环境的实际感受出发,以宜人的尺度构筑空间,强调场地精神的表达,促进邻里生活和邻里交往,走向和谐的邻里关系。

2 居住区环境对和谐邻里关系的促进关系

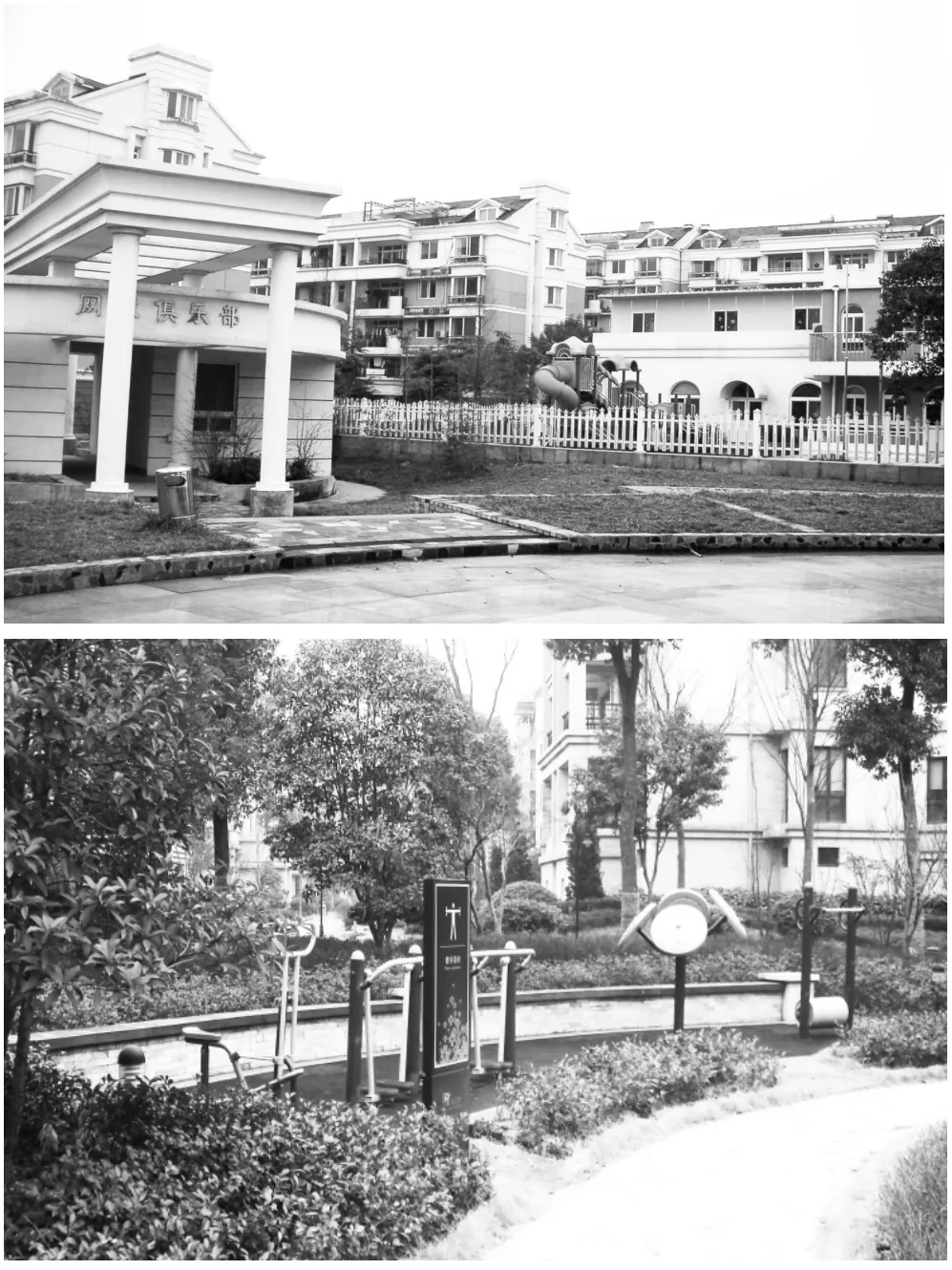

图1 传统小区域新建小区的

图2 如同城市广场的小区广场

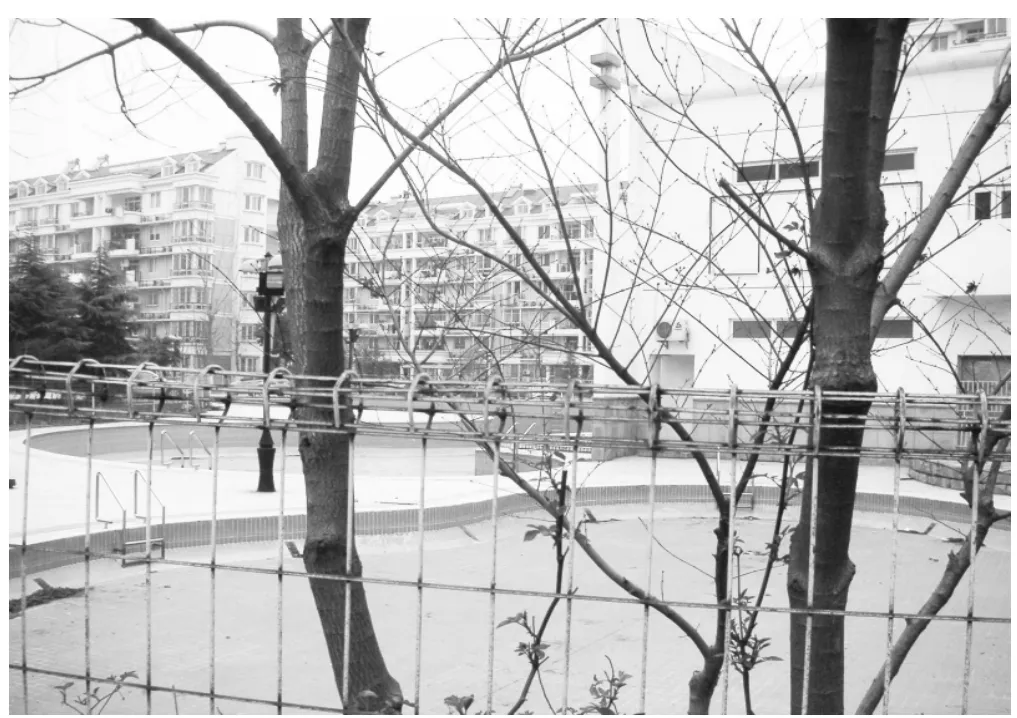

图3 废置无用的游泳池

图4 居住小区环境设施

1.1 和谐的邻里关系建立的重要性

“邻里关系是一种以社会道德为基础,包括文化、价值观念等的社会关系,他不同于亲缘或血缘关系。”

邻里关系可分为三个层次:第一层次,邻居间知道姓名和家庭概况,每天见面的自觉帮助型;第二层次,邻居见面打招呼,但不一定知道其姓名的愿意帮助型;第三层次,住户偶尔见面但认为他或他们是属于自己社区一部分的应该帮助型。

和谐的城市是建立在和谐的社区之上的,而对于一个和谐社区来说,仅仅是高品质的住宅和漂亮的绿地等物质条件,是远远不够的,他还必须具备良好的邻里关系。良好的邻里关系是社区发展的基础,也有利于增强居民的私密性和安全感,使居民的生活变得轻松而愉快,这对于产生丰富的社区文化、祥和的生活气息、创造一个富有文化与活力的人文环境具有重要意义。

2.2 居住区环境对和谐的邻里环境的促进关系

建立和谐的邻里关系,交流和参与是重要手段。而居住区环境是居民交流与参与的载体,他改变和影响着居民的生活和心理,社区环境应该提供一个可供居住人群亲切交流和交往的空间,增加居民交流的机会,促进邻里间的交往和亲近,体现宜居性。

3 居住区环境设计与和谐邻里发展调研现状

3.1 传统小区与新建小区的对比

新建小区相对于传统旧住宅小区,在居住区环境建设方面具有质的飞跃(图3 为合肥太湖新村与合肥新建小区绿城桂花园小区的居住环境的对比)。从调研中的新旧小区对比中我们可以发现,随着人们生活水平的提高和城市新建住宅区建设的快速发展,无论是开发商和消费者,对于居住区环境的重视程度已经越来越高了,对与环境设计的要求和认识也不断变化。新建小区相对于传统小区的居住环境更注重环境的美化设计和环境设施的现代化和多样化,但是很少具备传统小区所具有的生活气息和活力。

3.2 小区居住环境设计中存在的主要问题

当人们对居住区环境景观的关注度越来越高时,开发商越来越把景观设计提升到重要地位乃至突出卖点,环境设计似乎又走到了另一个极端。

3.2.1 观赏性大于实用性

优美的高层次的住区环境越来越被人们所追求,这是一个好现象,但忽视其适用性,一味追求视觉效果,这样又走向了另一个极端。一些居住区的景观设计往往借鉴了公共环境设计,结果不适宜居住。

在调研的部分小区中出现了毫无遮掩的草坪,一年三季废置无用的水景,瓷砖、花岗石铺地,大尺度的广场,如同城市广场(见图2、3)。小区广场尺度过大、过多的硬质铺装,没有绿化遮阴设施,宛如是一个城市广场,毫无人气和活力,完全感受不到这里是一个充满生活气息的人类居住区,没有居民应有的休闲、游憩、小孩嬉戏等行为活动。在许多生活小区里,一些设施不能得到人们的使用,而快速地被遗弃或损毁,例如图3 中某小区的游泳池已被废弃多时,不能不说部分原因是因为,他们与使用者的心理需求和行为规律相违背,即没有考虑其可行性。由此可见审美和生活需求毕竟不同!

广场、水池、喷泉、绿地,这些优美的环境,在视觉上的确给人豁然开朗和赏心悦目的感觉,但从居住者使用的角度来看,居住区毕竟不是花园或是城市广场,他们在这里并不只是为了体会豪华和气派,他们是要生活在其间,而生活的要求和观赏的要求显然是不尽相同的,精美的图案,顶多和观赏、视觉有关系,而不是生活之全部更不是最重要的部分。所以,观赏性与实用性相结合才能创造一个宜居性的居住环境。

消费者和开发商对于居住区环境的关注度越来越高,但这种关注不能只停留在漂亮的平面图上,漂亮的平面图不一定等于漂亮的环境,而漂亮的环境是否又一定等于舒适的生活呢?是否一定符合居民生活、行为的规律呢?居住区环境作为现代人“家”的一部分,应是一个温馨、放松的空间,而不应是一个只注重视觉效果,而违背人类行为活动规律的居住环境,不能提供一个可供居民互相交往的空间,不能满足居民交往需求,也就不能促进和谐邻里关系的建立。

所以对小区环境的设计不能简简单单只追求视觉上宏伟、壮观的效果,而忽视居民的参与性,好的居住环境设计不仅要具有观赏性,还要考虑到居民的居住生活的习惯和行为规律,注重其功能性与实用性,注重细节,“务实避虚”,做到“景用结合”。

3.2.2 居民对于环境的参与性不强,对设施的使用频率不高

在对传统小区太湖新村的调研中,我们看到一楼部分住房已用作商业之用,如洗衣房、小商店、早餐铺等。人们在早餐铺吃着早饭,相互谈论着,聊聊今天的好天气,电视里的新闻,家长里短;路上的行人相互打着招呼。传统小区虽然没有现代的环境设施,甚至环境有些不尽如人意。但不可否认这种对居住环境的认同感和归属感是传统小区经过时间的积淀,居民慢慢融合所形成的,所以这种邻里关系是朴实、自然的,是人性的追求。这也反映了居民交往的人性需求及其重要性。

在调研过程中,我们身处新兴小区,面对现代环境设施,却少见居民在这里活动,更别提“交往”。感受不到如同传统小区人类居住区应有的活力和生活气息,更不用谈及融洽的邻里氛围。

对居民的访谈调查,其中大部分人不认识生活在同一栋楼的其他人,甚至隔壁或对门的邻居。这对可持续邻里的建立是无利而有害的,邻里之间少了正常交往,就不能形成情感上的交流和认同,何来互帮互助,和睦相处呢?同时居民也不能够形成对自己居住小区的认同感和归属感,不利于居民身心的放松和健康。取而代之的是人与人之间越来越冷漠和内心孤独感。这对于和谐的居住区,以及和谐城市的建立是无利的。

不能否认,设计者设置这些环境设施的初衷是好的,是正确的。但是为什么居民的参与性不高,使得其形同摆设?笔者认为:第一,如同前文所述,设计者在设计时盲目追求视觉效果,使得环境设施好看但不好用(如前文所述之如同城市广场和游泳池),绿化、设施等只能供人欣赏,而不能行成人与景的互动,有空间而无内容;第二,这在一定程度上说明了设计者在居住区环境设计中没有考虑到大众行为心理和行为规律,使得好的设计意图在建设实践中得不到正确的体现。这样的环境设计不能够吸引居民参与的兴趣和使用机会(如图2、3、4),居民也就得不到相互交往的机会。

在小区规划中不单是要提供交往、游憩、运动的空间,而是要吸引人们到户外逗留,使人们愿意去,愿意停留在那里,达到进行交流、休闲、运动等活动的目的。通过这些交往活动,进而实现可持续的邻里交往。

这就要求居住环境设计不能只关注平面图形的好看,而要做到合理的布局和环境的美化,还要考虑邻里间交往和感情沟通的向往,合理布置交往的空间场地,满足居民交往的需求,从人的心理和审美要求出发营造居住区环境,赋予其适用性。创造一个“好看”又“好用”的居住区环境。

4 走向和谐的邻里关系——如何创造一个可促进邻里和谐的居住区环境

如何创造一个好看又好用的居住区环境,怎样吸引人们参与的兴趣,这就需要我们除了要在美学基础上,还要从居民的心理行为规律和实际需求出发去设计居住环境。

①我们首先要积极的探讨适合小区级的环境设计,而非照搬城市公园的设计方法来置于居住小区环境设计之中。

有活力的社区依赖于具体的空间形式。扬·盖尔在《交往与空间》中将户外活动分为了必要性活动、自发性活动和社会性活动三种类型,指出只有在户外环境质量好时,自发性活动才会增加,随着自发性活动水平的提高,才能激发出丰富多彩的社会性活动。

居住小区外部空间环境又可划分为社区领域空间、邻里领域空间、小组人群领域空间家庭领域空间、个人领域空间等,建立起半公共、亲密的和熟悉的一系列户外空间,使空间具有丰富性和层级性,使居民之间更好的沟通和了解。

②在以上不同的空间中,又有着不同的设计要求,例如在亲密空间中,人在使用景观时需要“空间领域感”和“私密性”,领域宜有明确的边界,或是实体边界,或是心里边界。明确的边界有助于使用者产生领域感。领域感的形成就能够提高居民的参与性,进而形成居民的归属感和认同感。

③各级领域,尤其半公共、半私密领域的入口是一个重要因素。过多的入口会降低空间的围合性及居民相遇的几率,相互不易熟识,交往欲望也会随之下降。我们应提高各个空间的渗透性,增加居民相遇、交往的几率。

④具体的各个空间环境设计中,应该考虑到大众行为心理规律,从细节入手,体现对居民细致入微的关怀,例如座位的安排应以满足人们所希望的社交方式布置。两把垂直布置的长椅可以促进人与人的交流,而一条放在另一条的后面则会产生相反的效果,如果面对面放置,近则容易产生压迫、局促感,远则易割断彼此间的交流,不利于人们的交往。

⑤创造人们接近自然和设施的便利条件,即可达性,改变只可观看不可参与的形象,提高人们的参与性和环境的利用率,让人与自然的对话联系人与人的对话。例如:在绿地景观中设置蜿蜒曲折的道路,使居民能够沿着一个景色不断被变化的曲折道路进行漫步。提供一个可以让人坐下来又有围合性的区域,而背靠实物(如墙、植物)的长椅可以给人以安全感不失为一个很好的选择。

在居住区环境设计促进人们交往、进而建立可持续的邻里关系方面,还有许多地方值得我们去思考和研究。

5 结 语

在居住区环境设计取得相当重视的今天,其设计不仅要考虑到其愉悦的视觉效果,更要从人性出发,满足人们的行为心理,促进人们对居住环境的参与性,以使人们不仅与自然产生沟通,且人与人相互进行交往、沟通和了解,即令人们的审美体验和生活体验达到完美的结合,达到人与自然、人与人的对话,心灵上的沟通,以期达到发展和谐的邻里关系的美好目标,走向和谐邻里之路。

如何创造一个可促进人们交往,发展和谐邻里关系的,即既好看又好用的居住区环境,值得我们在今后的学习和工作中不断探索!

[1] 周俭.城市住宅区规划原理[M].上海:同济大学出版社,1999.

[2] 张沛,张中华.国外城市居住区设施可获性研究及其在中国西安的实践[J].国际城市规划,2009(3).

[3] 宣莹,陈定荣.城市和谐社区公共设施的规划策略[J].城市规划学刊,2006(2).

[4] 张胤,李颖璇.对可持续社区的探索与思考[J].山西建筑,2008(8).

[5] [丹麦]杨·盖尔.交往与空间[M].何人可,译.北京:中国建筑工业出版社,1992.