拉蒂法·艾可奇:秩序的反叛者

2014-11-18费婷

费婷

当行走在这个井然有序表面和谐的世界时,我们是否曾思考秩序背后所隐藏的问题?当我们沉迷于这些光怪陆离的景观时,我们又是否曾想何为社会本真的存在?拉蒂法·艾可奇,这位摩洛哥裔法国艺术家试图通过极简主义的方式来消除外在事物的秩序,颠覆日常,并赋予意义消失殆尽物体新的生命。

背景

拉蒂法·艾可奇,1974年生于摩洛哥,三岁时随母亲移民至法国。艾可奇的父母因对法国文化梦想成为法国人的渴望而将殷切期望寄予在孩子身上,使得艾可奇从未感觉到自己会与邻居摩洛哥孩子们有任何的关联(艾可奇并不会讲阿拉伯语),因此她也从未受到身份问题的困扰。然而,1995年法国巴黎地铁恐怖爆炸案改变了这一切:法国人对异族,尤其是对穆斯林的警惕性骤然上升,艾可奇亦受到了排斥的目光,如同一夜之间所有的身份问题都聚焦在了她的身上。这一事件深刻影响了艾可奇的艺术创作,而在格勒诺布尔(法国东南部城市)的处境更是增强了她对“他者性”(otherness)的感受,最终令其抛开感性,开始理智思考身份、民族、宗教以及历史的问题,探索日益全球化世界的社会机制。

艺术实践的探索

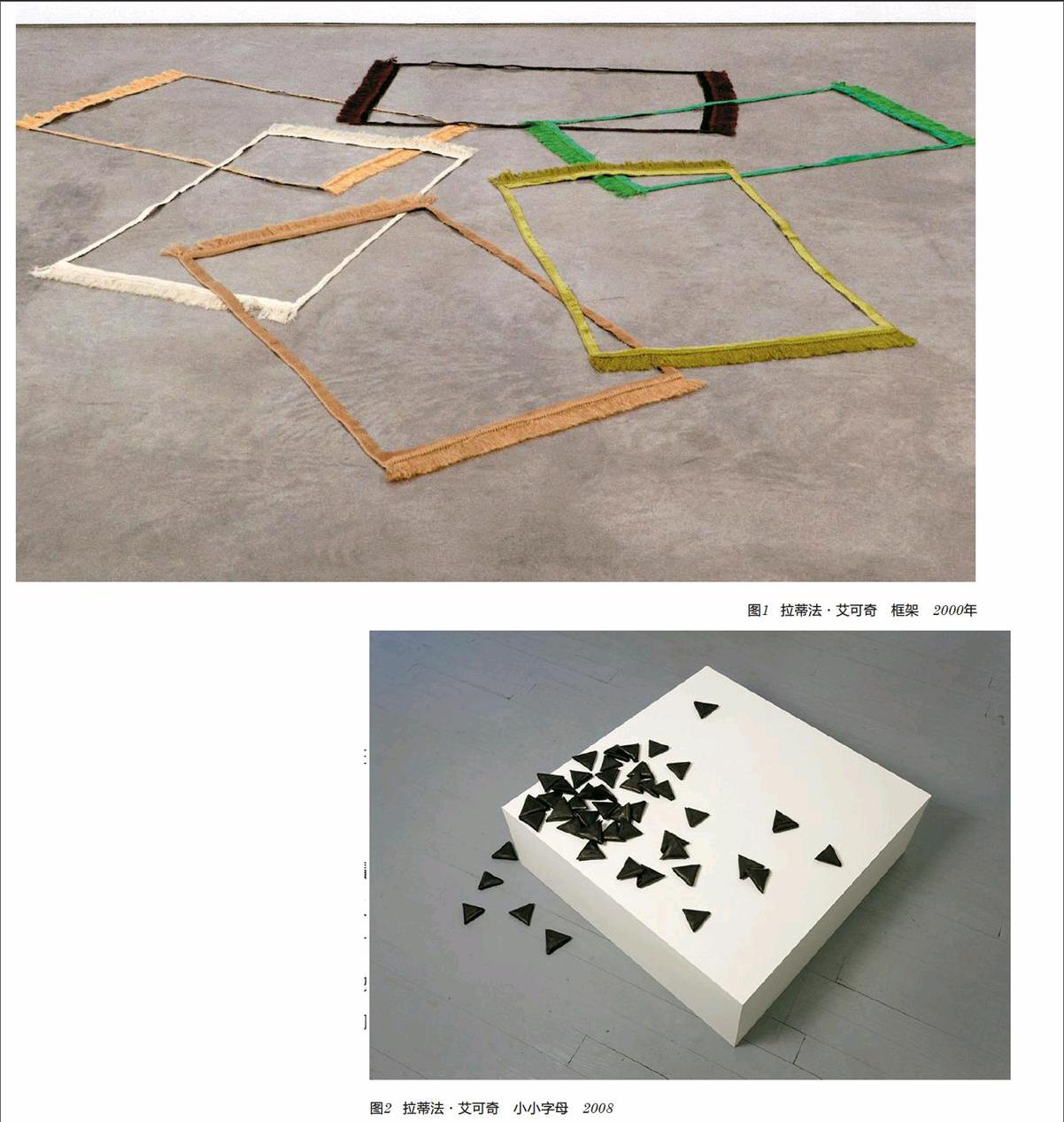

1999年,艾可奇在巴黎参与了首个群展,并创作了她的首件重要录像作品。这件作品以cous-cous的电视广告为背景,拍摄了一位妇女正在准备菜肴的过程。影片试图探讨新殖民主义中妇女的角色、商品以及家庭方面的问题,表达了艾可奇对身份以及社会地位意义的观念。其间,艾可奇在Nathalie Obadia画廊(法国巴黎最著名的当代艺术画廊)做兼职,从中获得了艺术家如何运作的经验。在里昂时,艾可奇开始分析文化符号,以及思考如何检验甚至挑战围绕多元文化主义以及身份而设想的观念。她将求学时期对结构和系统的兴趣上升到了一个全新的领域,她开始喜欢以极简主义的方式消除标准化的表面秩序来探讨秩序背后隐藏着的文化本质。2000年,她创作了《框架》系列(Frames)(图1)。在这个系列中,艾可奇用减字法的方式解构了摩洛哥地毯:她将地毯的线一根一根抽出,直到露出地毯的最初框架。如此,具有实际物质形态的地毯最终沦为符号,成为抽象的轮廓,它所承载的传统和历史的不和谐之音也简化为了纯粹的几何形式。然而,当我们越注视这件作品时,我们就越能感觉到它背后被压制以及被消除的隐含意义。这些编织物的框架似乎是丧失了物质形态的飞毯,用魔法召唤叙事和幻境的崩坍。这里,表面上看,艾克奇关注的是后殖民叙述的构造(萨义德的《东方学》指出伊斯兰是后殖民论述的核心),事实上,她更关心的是语境和意义的移除;她将承载着文化意义的物体放置在被完美建构的极简主义语境中,探索文化内在的脆弱性。当然,艾可奇的这种作法并不是加减之间的简单辩证,她移除物体的任何一个元素都是经过深思熟虑的。同样的体验亦可在《小小字母》(The Little Letters,2008年)(图2)中体会到:白色胶合板柱基表面及其周围的地板上均散落着黑色三角体。这件雕塑乍看起来似乎是抽象极简主义的一次实践,但仔细观察后,发现黑色三角体蕴含着某种脆弱性,它们是由用墨涂黑的摩洛哥糕点样本纸转变而来,如此,文化联想自然而然融入进作品的抽象形式中。除此,艾可奇这件名为《小小字母》的作品还涉及了语言字母系统,此处,它又似现代主义的象形文字。

日常生活的革命

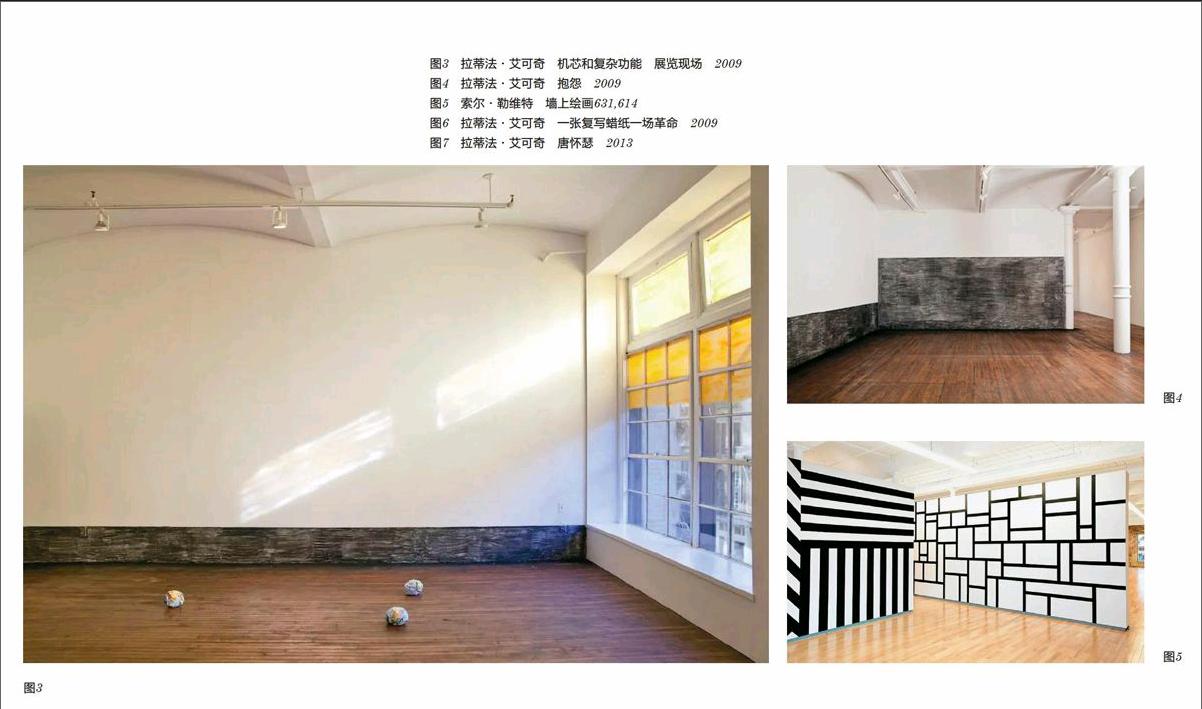

2009年,艾可奇在美国举办了首个个展—“机芯和复杂功能”(Movement and Complication)(图3)。该展览的标题源自钟表制造术中的术语。在钟表世界里,机芯是钟表的心脏,而复杂功能涉及了除时分秒之外的其他功能,如月历等。功能越复杂,钟表就越难设计、制造、装配和维修。艾可奇之所以引用这些术语是为了质疑都市主义以及相关的理论,甚至怀疑社会的“机芯”和“复杂功能”。展览中,这件为特定场地创作的装置《抱怨》(Complaints,2009)(图4)受到了由瑞士建筑师勒·柯布西耶发明的衡量系统《模度》的启发。艾可奇采用柯布西耶的衡量标准在展厅的墙上创作墙上炭画,并以标有厘米单位的数字来说明它的高度。这些数字如同索尔·勒维特(Sol LeWitt)墙上绘画的序列。(图5)但是同时,当这些数字的抽象美重新应用到真实空间的表面上时,艾可奇制造了一种现代社会住宅单元因尺寸比例过小而给身体上带来的压抑感。她似乎引用了柯布西耶臭名昭著的标语“让住户下一个说话”,目的是为了让观众卷入到建筑乌托邦式的目标和它们施加在住户(大多数是移民群体)身上压抑的居住条件之间的矛盾冲突中。展厅的另一角落,艾可奇摆放了一组白色柱基,而每个柱基的顶部均覆盖着一张蓝色的复写纸,蓝色在溶剂的催化下蔓延在柱基的边缘。这组作品的标题为《一张复写蜡纸一场革命》(For Each Stencil a Revolution)。(图6)这不禁令人联想起1968年的“五月风暴”以及2005年的法国骚乱。有趣的是,这组作品与《抱怨》形成了相互参照,因为《一张复写蜡纸一场革命》中柱基的法语发音(plinthe)与抱怨的法语发音(plainte)是相同的。主展厅墙上的绘画《漂移》(Dérive)显然引用了情境主义的“漂移”,暗示了建筑空间布展的凝固性的否定。同时,在这件作品上,艾可奇违背了阿拉伯式花饰的严格法则,颠覆了它们的“神圣比例”。

2013年,在1955年拜罗伊特音乐节上维兰德·瓦格纳(Wieland Wagner)的著名歌剧《唐怀瑟》舞台布景的启发下,艾可奇创作了这件同名装置。(图7)这件作品最有说服力的隐藏含义并不是唐怀瑟这位吟游诗人,而是瓦格纳二战后的传奇—关于他的意图以及对他的作品的主张和反诉。艾可奇的这些作品,与其说是在尝试后殖民论述和极简主义的合并,不如说她是在通过秩序的消除来达到日常生活的革命,让死亡的或者废弃的物体重新获得全新的存在,将其从最初的使用和必然性中解放出来,使其成为新物。日常物体能够给艾可奇带来持续兴趣的原因正是因为它们隐藏着的潜在错误以及它们内在意义的流逝。