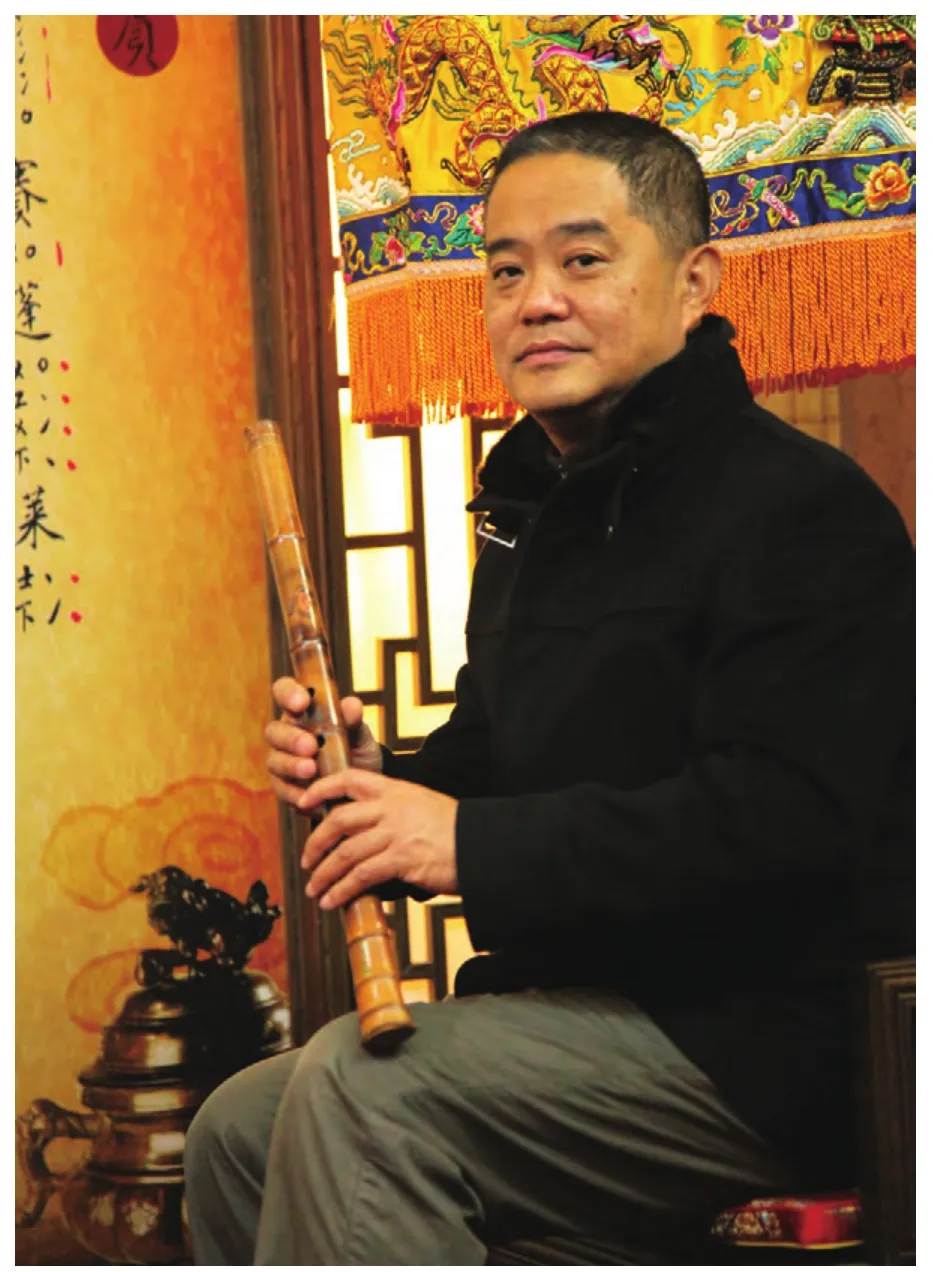

洞箫悠悠奏南音——访南音非物质文化遗产传承人王大浩

2014-11-09孟建军

文/孟建军

2014年春节后不久,王大浩就在泉州梨园剧院音乐厅举办了他从艺三十五年以来的第二场南音洞箫独奏音乐会,音乐会当晚座无虚席。音乐会正式开始之前,还举行了王大浩和女儿王一鸣的新专辑首发仪式。当晚的演出在福建泉州以及晋江地区引起了极大的反响。第二天,当地电视台和各大媒体就对音乐会给予了报道和高度评价。

在闽南地区,提起王大浩来,无人不晓。他被誉为当代“南箫王”。

从小钟情南音 长大如愿以偿

上世纪五十年代,福建泉州有两家乐器店位于中山中路这条老街上。两家乐器店为泉州所有的专业剧团、业余剧团提供乐器供应,生意分外兴隆,为此两家乐器店当时也成为那条商业街上的纳税大户。这两家乐器店的店主分别是王大浩的父亲王竹华和他的三伯父。1964年,王大浩出生了。当时泉州音乐界的朋友都来他家道喜。皆因乐器这条纽带,王大浩的父亲跟很多演奏家和音乐爱好者成为了好朋友。

王大浩从六七岁开始学习吹笛子,他的两个姐姐,一个学琵琶,一个学二胡。当年他们姐弟三人经常在店门口练习演奏,引得路人驻足。

王大浩的二伯父是高甲戏剧作家,曾经写过一个剧本叫《连升三级》,是讽刺当时官场的丑恶现象,这出戏被很多剧种改编并演出,在社会上影响很大。文革时,王大浩的二伯父因为写了《连升三级》被上纲上线打成了黑帮分子,还在《人民日报》上被公开点名批判,王大浩一家人也因此受到了牵连,大浩的父亲被判坐牢五年。

一天,王大浩和两个姐姐在自家乐器店门口练习乐器,几个“造反派”来到他们跟前呵斥道:“你们把反动腐朽的东西拿来宣传,不行,赶紧收起来!”于是,作为“黑帮”的子女,他们只好将乐器收起来。从此,王大浩的两个姐姐忍痛割爱,不再学习乐器,只有王大浩仍坚持偷偷练习吹洞箫。七八岁的时候,王大浩寄养在他三伯父家,伯母会唱南音,常常在房间里偷着哼唱。王大浩第一次听到伯母唱南音后,就从心里喜欢上了这优美绵长的旋律。在大唱革命歌曲的文革年代,能听到这么柔美抒情的南音,王大浩似闻天籁,他决心要学习南音。学南音必须要先学琵琶,于是王大浩除了学习竹笛以外,也开始学习琵琶。

12岁的时候,王大浩开始学习吹南音中重要的乐器——洞箫。文革结束之后,百废待兴,很多在文革中散了摊子的剧团开始“重整河山”,泉州的梨园戏剧团开始招生。当时王大浩非常想考进去,而大浩的父亲刚从监狱出来不久,他认为从事艺术有着太多的风险,故不让大浩报考剧团,只愿意把大浩留在身边帮助他销售乐器、制造乐器和修理乐器。

1979年,福建南音乐团也开始招生,王大浩提出要去考南音乐团。父亲心存疑虑,再次制止他去报考。王大浩心有不甘地跑到伯父家,让他做父亲的工作。经过伯父做工作后,王大浩的父亲终于点头答应他去报考南音乐团。最终,王大浩如愿以偿,以专业第一名的身份考入南音乐团。

立足传统南音 不忘求新求变

“当时南音是非常民间化的,我们跟泉州业余剧团——南音研究社共同在一个不大的房子里办公,所有的师资力量都是南音研究社里的人。他们虽然是民间的,但每个人造诣都很高,名望也很高。”王大浩回忆起30多年前正式学习南音艺术的情形,觉得当时南音很民间化,只是厅堂性质的,无法登上大舞台面向广大的观众。因为不规范,当时的演奏人员甚至都不会看简谱。在学习南音两年之后,王大浩深刻意识到,这样下去是不行的,南音必须要舞台化,要面对大众,要有所突破。不甘平庸的王大浩还立志要把洞箫拿出来当作一个独奏乐器向人们展示其独特的魅力。王大浩委约作曲家汪兆安给他写洞箫独奏曲,汪兆安就给他写了一首《怀念》,请他的老师作曲家曾家庆帮助润色,又经过原中国音乐学院的副院长黎英海提意见修改后,作品日臻完善。当时排练这个曲子的情形王大浩至今难忘:“我当时不到二十岁,别人下班之后,我和团里弹琵琶的演员闭门偷着练习这个曲子,不敢让别人听见,就这样整整练了一年。”

这首曲子经王大浩用洞箫演奏后,反响极大,一鸣惊人。后来王大浩在泉州、福州举办的民乐作品比赛中也吹奏了这首曲子并先后获得大奖。

在事业上获得成功的同时,王大浩在爱情上也获得了丰收。因为排练《怀念》,他与琵琶演员郭卫红由志同道合的同事变成恋人,最后成为了夫妻。后来他们有了小孩,她的名字叫一鸣。

王大浩从小就跟随父亲学过制作乐器,他为了能够演奏低调门的乐曲,动手做过一支低音洞箫。著名笛箫演奏家张维良特意为他的低音洞箫写了一首作品《追想》,演出后又引起很大的反响。当年,中国音协的领导李凌、赵沨等老一辈音乐家来福州参加“武夷之春音乐会”,在座谈会上,他们对王大浩的演奏给予了很高的评价。

王大浩称自己是一个求新求变的人,不愿意因循守旧。他的手中握着两支剑,一支是传统,一支是创新。2014年3月2日,筹备了一年的“王大浩从艺35周年洞箫独奏音乐会”如期举行。王大浩演奏的《又见楼兰》,可谓是南音洞箫演奏史上的一大突破。“当时我听到《又见楼兰》这个旋律非常好听,但一看谱子,傻掉了,很多音都没有。演奏中有很多吐音,而在传统的南音洞箫演奏上,绝对不能用吐音。”洞箫的六个孔是均等的,没有半音。王大浩经过刻苦努力,用了几个月时间,终于用六个平均的孔吹出很多半音阶,突破了传统南箫的演奏技巧,一举把《又见楼兰》这首高难度的曲子攻克了。

王大浩坦言,八年前自己的第一场洞箫音乐会是一场非常规矩的民乐作品音乐会,而八年后的这场洞箫独奏音乐会,采用了多种形式,伴奏乐队既有迷笛、南音乐队,又有民乐队、钢琴;作品既有传统的,也有现代的。传统与现代巧妙地结合,让人们认识到南音洞箫在传统与现代中如何自由地游走和升华。

甘做辛勤园丁 普及传承南音

王大浩除了团里的演出工作外,还在多所学校担任南音洞箫的辅导教师,所教学校囊括初中、高中,所教学生包括大专、本科,他还是泉州师院的硕士生导师、客座教授。有关南音的教学大纲、教程都是他编写的。泉州培元中学是一所百年老校,校长请王大浩在那里教南音。在他精心的辅导下,该校每年包揽中小学器乐比赛一等奖,并成为国家非物质文化进课堂的典范。几个月前,王大浩带着该校的三十几个学生到巴黎的联合国教科文总部为各国文化参赞表演南音,获得好评。为普及、传承、发展南音艺术,王大浩倾注了大量的心血。

春风化雨,润物无声。在王大浩以及许多南音艺术工作者多年的努力下,南音艺术之花已结出硕果。王大浩还编写了《泉州南音洞箫教程》,由厦门大学出版社出版,填补了南音洞箫长期以来没有教程的空白。如今在新加坡、台湾等地区,吹南音的主力都是王大浩的学生。厦门南乐团要招收15个演员,在招专业演员困难的情况下,王大浩一下就推荐了六个学生到乐团工作。能为专业院团输送南音艺术人才,令王大浩十分欣慰。

就在王大浩的独奏音乐会结束后不久,他又带着培元中学的学生先后去了香港、韩国演出。作为第一批泉州南音国家级非物质文化遗产传承人,王大浩践行着自己的使命,为了传播古老的南音艺术而不遗余力地四处奔波。

泉州人杰地灵 南音艺术永存

王大浩现为福建省南箫学会副会长,泉州市曲艺家协会南音专委会会长。他的夫人郭卫红是南音乐团的琵琶演奏家,女儿王一鸣也是南音乐团的演员。他们家是名副其实的“南音之家”。

被人们誉为“南箫王”的王大浩手里有很多支南箫,他告诉记者说,这些乐器都是他自己制作的。因为他从小就跟着父亲制作乐器,因此掌握了制作各种南音乐器的技艺。他称,他手里的南箫,其材质就是普通的毛竹。因为会演奏乐器,他知道如何才能制作出适合演奏、将声音品质发挥到最佳点的乐器来。说起他的家乡泉州来,王大浩有掩饰不住的自豪,他说:我们泉州是戏剧之乡,梨园戏、高甲戏、打城戏、提线木偶等,有很多戏剧种类。

2013年,泉州被评为东亚文化之都,王大浩被评为泉州十大文化名家。王大浩从没有为自己当初选择南音而后悔。他说当初他们是十几个人进入南音乐团,到后来只剩下他一个人。因为热爱,他一直在坚持。执着和坚守,热爱与追求,成就了王大浩和他的事业。

当初他走进南音乐团,南音正值冬天。而今,南音艺术已步入春天,越来越多的人们认识到古老南音艺术活化石的价值。令王大浩欣慰的是,在盛开的南音艺术百花园里,也洒满了他付出的汗水与泪水,缭绕着他如歌的洞箫乐音,氤氲着他的梦想与期冀的云霓……