标准化:社会工作专业化、职业化的核心表征与必由路径

2014-10-20臧其胜

臧其胜

目前,我国社会工作的专业化与职业化程度较低,社会认可度不高,实践资源缺乏,而教育的规模却在迅速扩大。传统课堂教学重纸上谈兵轻临床技能训练,致使学生很难独立胜任临床工作。这些都在不同程度上造成社会工作专业教育质量的滑坡。鉴于此,以满足社会工作专业人才技能培养需要为原则,以社会工作专业教师与学生为主体,在中国社会工作教育现实处境下探讨“如何提高”与“如何评估”社会工作者临床技能,从而加强社会工作者能力建设就成为现实而紧迫的任务。

一、概念界定:什么是社会工作临床技能?

美国学者考诺耶(Barry R.Cournoyer)在总结前人定义的基础上指出,社会工作技能是一整套受到限制的离散的认知和行为操作与下列因素的和谐统一,具体包括:(1)基于研究的知识;(2)社会工作的价值、伦理与义务;(3)成功的基本要素或“核心条件”;(4)专业性;(5)特定的实践阶段或进程背景下的合法的社会工作目的(Cournoyer,2010:7)。

技能一词包括技巧与能力的双重含义,类似于英文中的skill与competence的两词。在专业教育的语境下,社会工作的技巧就是一种能力,能力也是一种技巧(Cournoyer,2010:7)。社会工作需要什么样的临床技能?临床,原以诊治必临病床,故名,后泛指医生为病人诊断和治疗疾病;临床技能则意指诊断与治疗技能。社会工作的临床技能特指面对真实情景时的介入技能(臧其胜,2013),但其应是与上述因素的和谐统一。根据学习目标,考诺耶将社会工作技能分为10类:应用专业技巧于社会工作实践中;在专业背景与实践过程中批判性地思考;在专业实践中科学寻找、发现、评估与应用相关知识;对文化保持敏锐并以令人尊敬的方式融入多样性与接受他人;在道德抉择与专业实践中应用社会工作核心价值、伦理与相关的法律义务;在与个体、家庭、群体、组织、社区与高校开展工作时展示口头与写作的技巧;倡导人权与社会正义,并积极从事提升社会福祉的政策实践;准备、开始、探索、过程评估(assess)、签约、工作、结果评估(evaluate)与结案;评估(含过程与结果评估)应用社会工作技能的程度;借助社会工作技能学习公文包(portfolio)整合(integrate)、综合(Synthesize)与规划职业生涯学习(Cournoyer,2010:15)。这一学习目标切合美国社会工作教育委员会(Council on Social Work Education,CSWE)的教育政策与评估标准(Educational Policy and Accreditation Standards,EPAS)。中国《社会工作者国家职业标准》将社会工作者的职业技能分为四级,涉及职业道德与基础知识;接案、收集资料与预估、制订计划、实施计划、评估与结案、辅导、咨询与倡导;项目开发与管理;督导;计划、组织、管理、评估;研究与培训,不同等级的要求有所差异。《社会工作者职业水平评价暂行规定》则将社会工作者分为三级:助理社会工作师、社会工作师与高级社会工作师,其对职业技能的界定与国家职业标准相对一致。除价值理念与知识体系外,中国社会工作协会制定的行业标准规定,社会工作者在从事社会服务过程中,应能够独立接案,有效开展社会工作的小组活动和社区活动,对提供的专业服务质量和效果进行评估,能够整合、运用相关社会服务资源,拓展服务领域,影响社会政策(中国社会工作协会,2007)。

巴克(Robert L.Barker)在《社会工作词典》(第5版)中认为社会工作者的技能应包括:熟练的沟通;评估问题与案主的可工作性;匹配资源与需要;挖掘资源与改变社会结构(Cournoyer,2010:7)。米勒(Monte Miller)设计了一份评估社会工作学生临床技能的清单,可以归为五类:一是执业形象;二是沟通技巧;三是临床问题;四是临床感受;五是综合评估,可归类为沟通技能。除此之外,案史采集、日志书写、档案管理、信息挖掘、方案设计、项目管理等也应是社会工作者临床技能的组成部分,可归类为技术技能(臧其胜,2013)。美国社会工作者联盟(National Association of Social Worker,NASW)与社会工作理事会联盟(Association of Social Work Boards,ASWB)还专门制定了社会工作实践中的技术标准,指出需要掌握预算、过程评估、案主记录保存、报销等技术工具(NASW&ASWB,2005)。因而,社会工作临床技能主要包括沟通技能与技术技能。

二、问题提出:提高与评估何以可能?

“如何提高”与“如何评估”社会工作者临床技能?问题的背后其实隐藏着一个更为根本性的问题:何以可能提高,何以可能评估,其实质是社会工作者临床技能的标准是什么。无标准,则无所谓提高;无标准,也无所谓评估。

作为一门专业,社会工作专业化开始于20世纪20年代,源于对1915年美国高等教育界先驱亚伯拉罕·费雷克斯纳(Abraham Flexner)关于“社会工作是一门专业吗”的重要演讲的回应,在这次演讲中他提出了衡量某职业是否是一个专业的六个标准:(1)本质上是具有较大个人责任感的智力活动;(2)建立在科学和学习的基础上;(3)利用知识达到“具体的实际的目的”;(4)拥有教育传播的技术;(5)趋向于自我组织;(6)利他动机,并据此提出社会工作还达不到这些标准,因而不是一个专业(Flexner,1915)。1917年社会工作奠基人马丽·里士满(Mary Richmond)出版《社会诊断》一书,倡导社会工作的专业主义基础与合法性,它成为社会工作早期实践的指南和理论基础(熊跃根,2012)。1919年,美国社会工作学院协会成立,吹响了社会工作专业化的号角。这个专业组织的成立把社会工作的专业化问题提上议事日程,因为它让社会工作者看到了在社会工作教育中存在的非标准化、非规范化和非专业化的问题(王思斌,2006a:40)。

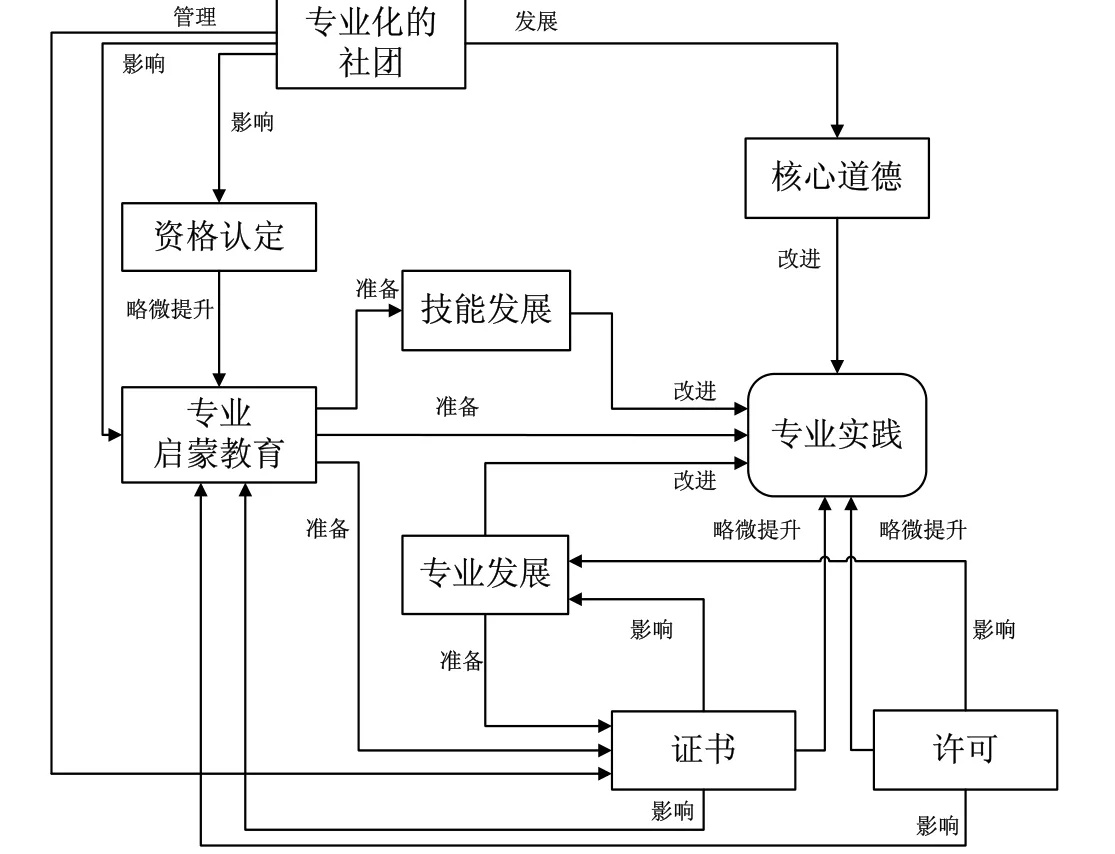

从专业化的过程来看,威林斯基(Harold L.Wilensk)揭示了成熟专业发展所经历的典型过程,即开始成为全职工作;倡导者开始关注技术的掌握、培训和实践标准,并设立培训学校;教育者和实务工作者推动建立更有效的组织,即专业协会;出现对垄断技术的法律保护;采用正式的行为守则(柴定红,2009:9)。从专业化的构成要素来看,卡尔-桑德斯(Carr-Saunders,A.M.)根据专门的技能和训练、最低限度的报酬和薪资、专业协会的形成以及规范专业实践的伦理规范四要素来界定专业化(柴定红,2009:8)。福德(Gary Ford)与吉比斯(Norman E.Gibbs)则提出一个成熟的专业应包括八个基础部分:专业启蒙教育、资格认定(Accreditation)、技能发展、证书(Certification)、许可(Licensing)、专业发展、核心道德与专业化的社团,并论述了它们之间及其与专业实践的内在关系,综合了过程视角与要素视角,既有静态的要素构成,又有动态的结构演变,如下图所示。其中证书是一个专业管理的自发进程的产物;许可是一个由政府权威管理的强制进程的产物,两者都是试图保持专业竞争力的机制,具有划定专业界限排斥他者进入的功能。资格认定是一个确保教育项目质量的机制,中西方有所不同。(Ford&Gibbs,1996)

图 专业构成要素之间及与专业实践的相互关系

在社会工作教育领域,威士·高(Idit Weiss-Gal)与维尔伯恩(Penelope Welbourne)指出社会工作专业化的基础特征包括公众认可度、专业垄断性、专业自治权、知识基础、专业教育、专业组织、成文的伦理标准、职业声望和报酬(Weiss-Gal&Welbourne,2008)。资格认定、证书、许可都是专业垄断性的象征,并与专业自治权相关联;专业化的社团则与专业组织相对应,可能负责资格认定、颁发证书、审批许可;初始的专业教育与知识基础、专业教育是相关联的;两者都强调伦理道德对专业发展的核心地位,但前者未涉及影响专业的公众认可度、职业声望和报酬的社会指标,后者未涉及技能发展、专业发展的因素。格林伍德(Ernest Greenwood)则认为,构成专业性的要素有五项:即系统理论、权威、社区(community)认可、伦理守则和专业文化(Greenwood,1957),这一观点与前述相比,更多地是停留在专业化范围内,缺少构成职业化的要素,如资格认定、许可等。赵康(2000)运用社会学的视角提出了充分成熟专业的六条标准:一个正式的全日制职业;专业组织和伦理法规;知识和教育;服务和社会利益定向;社区的支持和认可;自治,此视角所提供的标准与前述相比较,突出了“一个正式的全日职的职业”的存在以及“服务和社会利益定向”。相比较而言,福德与吉比斯分析适用范围更为广泛。对照上述标准,中国社会工作已拥有部分要素,但专业化、职业化程度仍然很低。作为一个专业,无论发展到何种程度,我们都不得不回答如下问题:专业培养的对象何以可能是专业的?根据福德与吉比斯观点,我们可以通过专业启蒙教育发展技能,从而跨越课堂教学与现场准备之间的鸿沟走向专业实践。

社会工作专业教育的发展大约经历了学徒式专业教育、技术理性式专业教育、行动反思式专业教育几个阶段(费梅苹,2002)。主要通过两种形式实施,一是课堂教学,一是现场实习。林奇与康沃尔(B.Lynch&D.Cornwall)将实习科目(Practicum)与更宽泛的课程之间的关系概念化为四个阶段:学徒式、学院式、成长或个案式与关联式(Ryan,Toohey&Hughes,1996)。戴维·罗伊斯等(2005:4-5)将社会工作教育的重要形式——社会工作实习的历史划分为三个阶段:学徒模式、学院模式与关联模式。卡斯比(Jonathan Caspi)与雷德(William J.Reid)则将社会工作实习的历史分为:学徒方法(19世纪后半期)、学院方法(20世纪早期)、治疗与成长方法(20世纪20~30年代)、关联方法(the articulated approach,20世纪40~60年代)、成人教学法(andragogical approaches,随后的30年),而当下的实习指导通常是与课程作业同步进行的(Caspi&Reid,2002:32-35)。

学徒模式的历史可以追溯到19世纪后半期的慈善组织会社时期,当时学生们以学徒的形式学习社会工作,这种模式强调“做中学”,归于实验法;19世纪末到20世纪初,社会工作开始走出学徒模式,出现学院模式。大约从1940年到1960年,学院方法盛行于社会工作教育领域,这种模式强调“学中做”;治疗与成长方法聚焦于学生的个人与职业的成长,由于无法区分督导的目标是教育的还是治疗的,因而基本上被抛弃;关联的方法则整合了实验和学院方法的特征。它主要关注认知和实验学习的关系,并且要求无论是课堂学习还是现场学习,都必须立足于两者之间的整合这一学习目标,增强了知识在课堂与现场间转移的可能性;成人学习法强调学习者导向,督导与被督导者之间的关系是平等的,以问题为导向(Tolson&Kopp,1988;罗伊斯等,2005:4-5;Caspi&Reid 2002:32-35)。相对而言,学徒式已经式微,更多地是一种个人经验的模仿,而无确切的标准,无法适应工业化逻辑下的规模教学的需要,并存在伦理风险;学院方法作为传统的教育方式,更多地体现的是技术理性的思路,而缺少反思性、批判性行动;关联方法虽然试图整合两者的优点,但却未能提供一种有效地教学方式与评估工具以自由行走在课堂与现场之间,也就“未能在课堂与现场之间建立一种有效的联结”(Caspi&Reid,2002:34)。因而,寻找出一种可以突破现有专业教育策略,有效联结课堂与现场之间的教学方式与评估工具是中国社会工作教育需要完成的重要任务,是评估与提高社会工作临床技能的重要前提。

三、政策逻辑:中国社会工作发展的标准化轨迹

从学科体系来看,根据《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》,社会工作属于应用社会学;作为一门专业,社会工作目前已经在中国高等教育中有一席之地,也拥有自己的宣传阵地;从科研成果来看,论文发表的数量急剧增长,研究的质量显著提升;在教育的层次上,目前全国开设社会工作本科专业的普通院校已经超出270所,社会工作专业硕士点也有70余家,但尚无独立的社会工作博士学位授予权(仍然从属于社会学学科);从社会知晓度来看,由于政府的推动以及社会工作教育者、实践者的推动,相关领域的人员知晓度较高。尽管如此,社会工作服务的社会认可度仍然很低,其问题的核心是,尽管我们定向于“服务和社会利益”,但无法提供凸显专业性的服务。

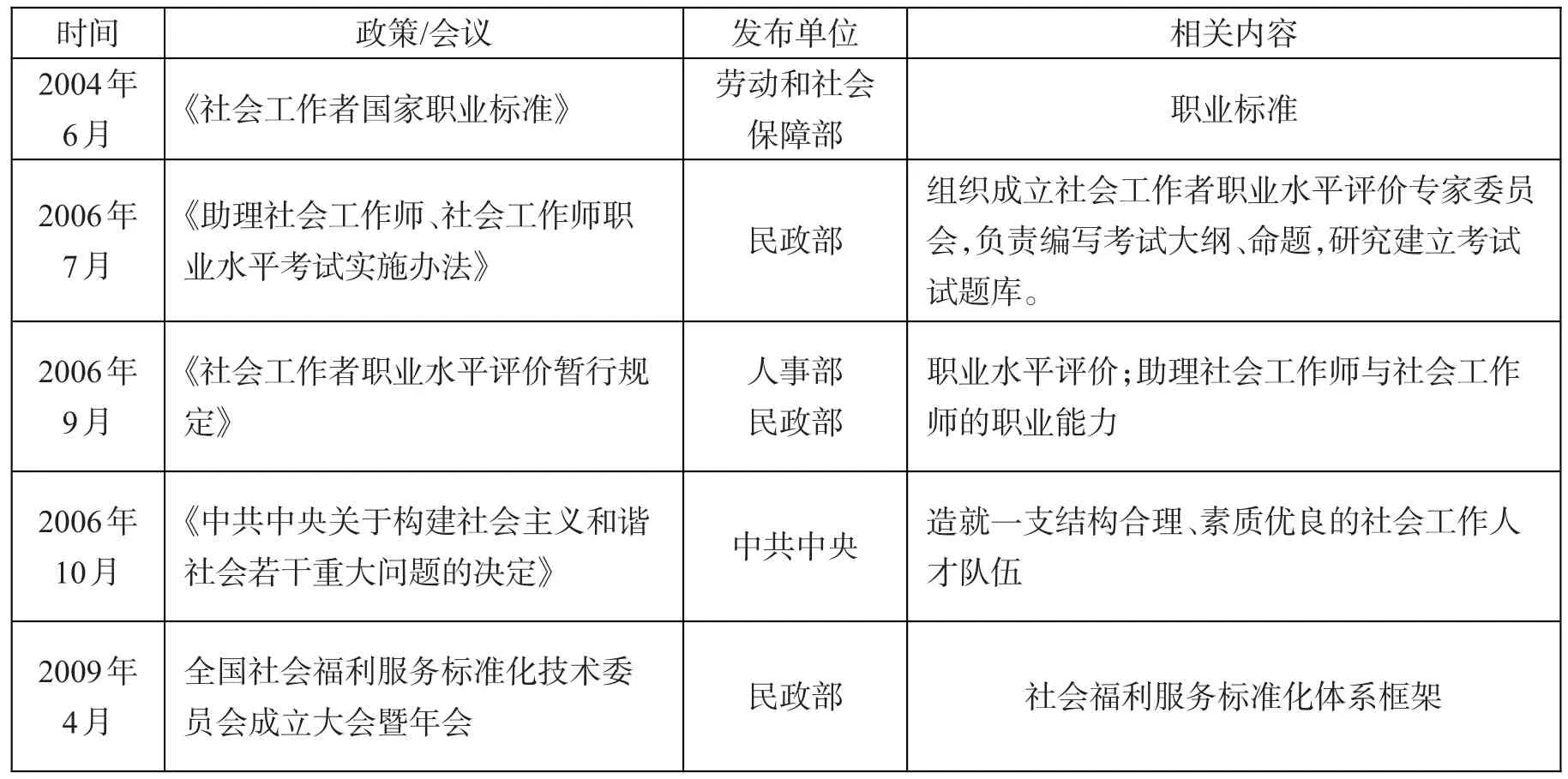

“体制改革是社会工作职业化发展的条件”(王思斌,2006b),同时也是社会工作专业化发展的条件。鉴于此,政府作出了巨大的努力推动社会工作的专业化与职业化,表现在各项政策、规章、制度等的制定与会议的召开上,这为社会工作专业的发展提供了良好的制度化环境,并扩大了社会支持与认同。下表为近十年来社会工作专业发展中的重要事件。

表 社会工作专业发展大事记①注:(1)时间分颁布时间与实施时间,两者不一致的则为实施时间。(2)不包括涉及具体人群的社会政策或其他行业技术标准(如《养老院建筑设计标准》)。资料来源:笔者收集整理。

(续表)

从上表可以看出,职业水平评价与考试、学科建设与专业评估、继续教育与培训、服务供给、购买与评估,其核心问题都是标准的制定或规范的指引,实质也就是专业边界确立的问题。总体而言,社会工作相关政策的演进过程是社会工作专业化、职业化的过程,而专业化与职业化的过程正是社会工作的标准化过程,因而,标准化是专业化、职业化的核心表征与必由之路。但标准的本质应是共识与共享,而非标准本身;标准本身是相对稳定的,而非僵化不变的。目前社会工作职业化程度仍然很低,“某种职业之所以需要认证资格,源自于它对人类生活的重要性及其技术获得的非自然性”(王思斌,2006b)。同时,不同的专业或准专业都试图通过设置诊断、干预与治疗的知识进程将问题形塑到连续的审查过程中(Abbott,1995),这是一个专业确立自身边界排斥他者的自然进程。如果职业不存在边界,进入无需标准,那么也就意味着它无法成为一种专业,甚至也可能无法称之为一种职业。但社会工作存在自身特殊性,作为一门专业,其技术目前获得的非自然性程度较低,专业技能与非专业方法的界限不甚明显,易被非专业人士淡化;作为一种职业,其职业活动关系和影响到弱势群体与整个社会的健康与发展;作为一项公共服务,难以由市场竞争机制有效调节(民政部社会工作司,2011:98-99)。

针对社会工作的特殊性、专业化与职业化的提升需要以及社会工作者的能力建设,政策的回应是沿着标准化的逻辑前进,试图建立职业准入制度,但政策提供的标准更多地是停留在宏观层面,微观的操作层面却鲜有规定,专业团体的作用应体现在对此问题的回应上,然而中外存在显著差异。以美国为例,全国社会工作者联盟(NASW)制定了一系列实践标准,涉及督导、工作场所安全、个案管理、技术应用、临床社会工作以及一些具体领域的服务标准等。而根据中国社会工作协会官方网站的资料,目前由行业单独颁布的职业标准有三项:《社会工作者应遵循的职业守则》,《社会工作者应具备的职业道德》,《社会工作者应具备的职业素质》,尚未涉及操作层面的临床技能标准,更多地是协助政府部门制定,缺乏专业的自治权,背后的原因当然主要是管理体制的差异。

社会工作服务最终都需要通过“人”来传递,社会工作者是社会福利的传递者,社会工作者的能力关系到服务的品质与效益,也是获得社区支持与认可以及权威性的前提条件。“社会工作的职业化和专业化要求只能由经过一定专业训练,具备专业知识、技能和方法的人员充任社会工作者,这不仅是因为社会工作自身特点的要求——以专门的科学的知识和技能助人,而且是保证社会工作真正成为一项职业,从而吸引高素质人才投身于化解各种社会问题伟大事业的前提”(民政部社会工作司,2011:99-100)。因而,政策设计中管理与服务标准化战略的最终指向应是“人”的能力建设。换句话说,如何提高与如何评估社会工作者的临床技能必然是政策推动的核心议题,而政策设计的逻辑是标准化。为了回应政策设计中管理与服务标准化战略的需要,社会工作者的临床技能的教育与评估也应相应地与之保持一致,即走向标准化。

四、结束语

本文从社会工作临床技能的概念探讨起,指出提高与评估背后隐藏的更深层次的问题是社会工作临床技能的标准的界定。通过对社会工作专业化、职业化的历史进程的梳理,结合对中国社会工作发展的专业政策内容的分析,沿着学术与制度的双重脉络,发现社会工作专业的发展逻辑是沿着标准化推进专业化、职业化,取得了较为明显的学术成果与制度成效。可以说标准化是社会工作专业化、职业化的核心表征与必由路径,需要澄清的是标准化并非机械化,它是基于学界共识的动态标准。但完成标准化转向的路径何在?现行专业教育策略重于形式以致未能发现问题的根源,追求机构孵化而忽视课堂教学,导致在社会工作临床技能教育与评估上缺乏成效。突破困境的务实选择是回归基础教育,推动课程改革,沿着对技术进行规制——即在技术性逻辑的框架中增加反思元素的路径,建立社会工作临床技能指标体系,引入标准化案主的社会工作临床技能教育与评估的新策略(臧其胜,2012;臧其胜,2013),从而有效提高与评估社会工作者临床技能,推进社会工作的专业化、职业化与本土化,最终完成社会工作专业人才队伍建设的重大而紧迫的战略任务。

[1]柴定红,2009,《英美社会工作专业化模式及其对中国的启示》,南开大学博士学位论文。

[2]费梅苹,2002,《关于社会工作专业教育中课程设置模式的思考》,《长沙民政职业技术学院学报》第3期。

[3]罗伊斯,戴维,苏瑞提·S·多培尔,伊丽莎白·L·罗姆菲,2005,《社会工作实习指导(第四版)》,屈勇译,北京:中国人民大学出版社。

[4]民政部社会工作司,2011,《社会工作立法问题研究》,北京:中国社会出版社。

[5]王思斌,2006a,《社会工作概论(第2版)》,北京:高等教育出版社。

[6]王思斌,2006b,《体制转变中社会工作的职业化进程》,《北京科技大学学报(社会科学版)》第1期。

[7]熊跃根,2012,《从社会诊断迈向社会干预:社会工作理论发展的反思》,《江海学刊》。

[8]臧其胜,2012,《“技术规制”抑或“反思生成”:社会工作实践教学模式探析》,《社会工作》第11期。

[9]臧其胜,2013,《标准化案主:社会工作临床技能教育的新策略》,《社会学研究》第2期。

[10]赵康,2000,《专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准——一个社会学角度的分析》,《社会学研究》第5期。

[9]中国社会工作协会,2007,《社会工作者应具备的职业素质》,http://www.cncasw.org/hyzl/shmr/zybz/200711/t20071109_5735.htm,2007-11-09

[10]Abbott,Andrew,1995,Boundaries of Social Work or Social Work of Boundaries?The Social Service Review Lecture,Social Service Review.

[11]Cournoyer,Barry R,2011,The Social Work Skills Workbook(Sixth Eition),Belmont:Brooks/Cole.

[12]Caspi,Jonathan&William J.Reid,2002,Educational supervision in social work:a task-centered model for field instruction and staff development,New York&Chichester,West Sussex:Columbia University Press.

[13]Flexner,Abraham,2001,Is social work a profession?Research on Social Work Practice.

[14]Ford,Gary&Norman Gibbs,1996,A Mature Profession of Software Engineering.Software Engineering Institute.Paper 182,http://repository.cmu.edu/sei/1.

[15]Greenwood,1957,Ernest.Attributes of a Profession,Social Work.

[16]Miller,Monte,2004,Implementing Standardized Client Education in a Combined BSW and MSW Program.Journal of Social Work Education.

[17]NASW&ASWB,2005,Standards for Technology and Social Work Practice http://www.socialworkers.org/practice/.

[18]Ryan,Greg,Susan Toohey&Chris Hughes,1996,The Purpose,Value and Structure of the Practicum in Higher Education:ALiterature Review,Higher Education.

[19]Tolson,Eleanor R.&Judy Kopp,1988,The practicum:Clients,Problems,Interventions and Influences on Student Practice,Journal of Social Work Education.

[20]Weiss-Gal,Idit&Penelope Welbourne,2008,The Professionalisation of Social Work:ACross-national Exploration,International Journal of Social Welfare.