武术在韩国传播现状及推广策略

2014-09-04刘天宇吴然丰

刘天宇,吴然丰

和中国其他文化符号相比,武术在世界范围内具有更强的辨识度和吸引力。也正因此,作为中国“软实力”的重要组成部分,武术的国际化推广力度更需强化。1982年第一次全国武术工作会议中最早明确提出“中国武术要积极稳步地向国外推广”的建议,自此,武术国际化进程日益提速。1985年国际武术联合会筹备委员会在西安成立,1990年国际武术联合会在北京成立,1999年国际武术联合会被吸收为国际奥委会国际体育单项联合会正式成员[1]。可以说,中国武术国际化推广30年来,在组织建设、赛事举办等诸多方面已取得显著成就,但与此同时,也出现一些难题,诸如如何对偏重表演的竞技武术进行改造,如何对拥有众多门派拳种的武术进行整合,如何增强武术在世界范围内的传播力和影响力等。本文以武术运动发展较早的韩国为调查对象,从多个角度探讨武术在韩国传播的现状,并对武术在韩国传播的困境展开定性与定量分析,之后对武术国际化传播推广提出切实可行的突破方向,以期真正把中国的武术瑰宝展现在世界各族人民面前。

1 研究对象与研究方法

在韩国实地调研中,笔者采用德尔菲法、集体与个别访谈等研究方法,征询了39名韩国武馆或相关俱乐部组织管理人员以及华侨武术家,后通过问卷调查在韩国8个地区对20个成立时间≥5年、会员人数≥40人的武馆或俱乐部中随机抽取540名20岁以上成年人展开问卷调查,回收问卷528份,去除无效问卷17份,共回收有效问卷511份。调查对象基本情况如表1所示。

2 武术运动在韩国传播的各影响因素调查

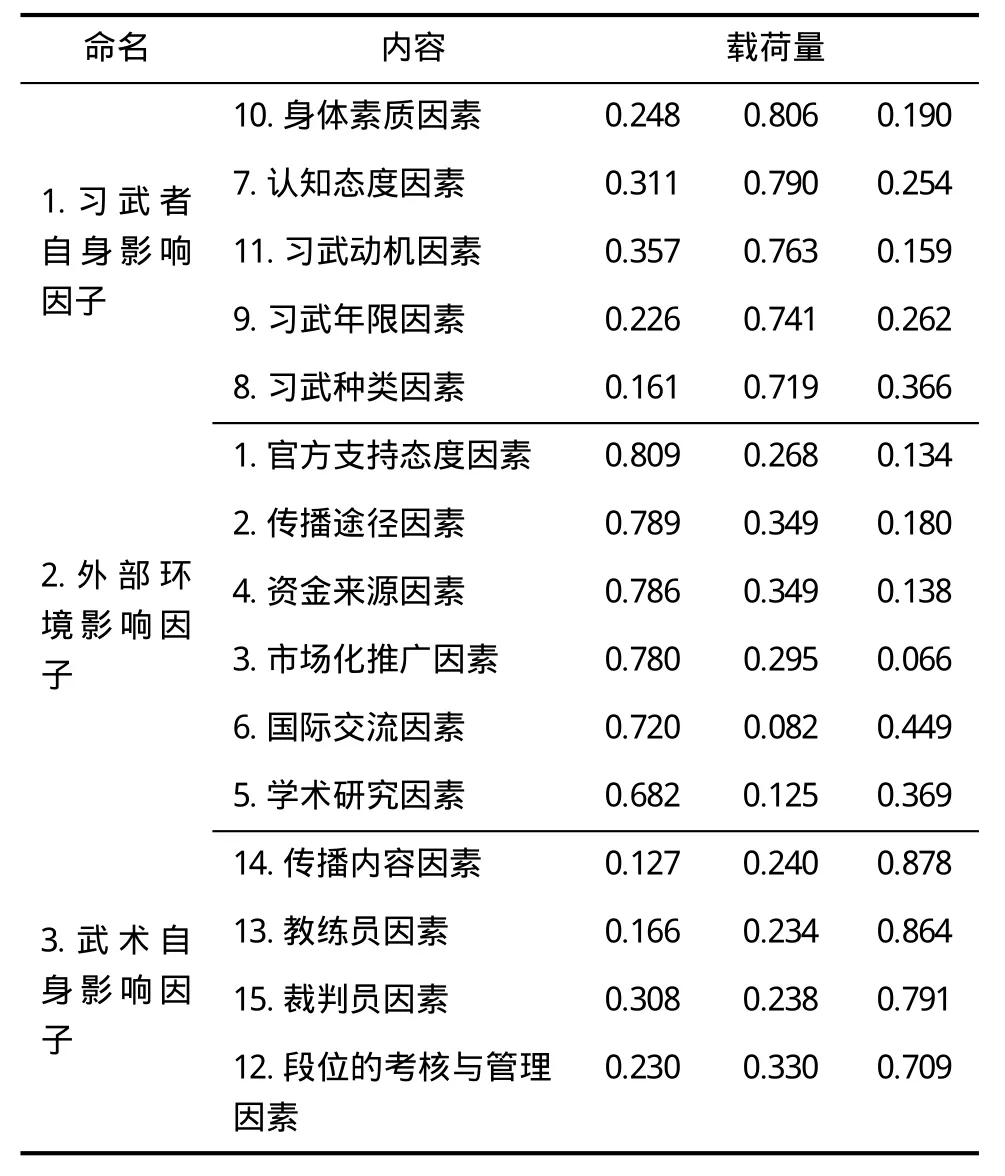

根据调查问卷中涉及可能影响到活动开展的19个因素,并对每个影响因素的影响程度分为5个级别,按影响程度从小到大分别赋分为1、2、3、4、5五个分值,运用SPSS17.0统计软件对所得数据进行R因子分析。通过了样本适当性度量的KMO值和巴特莱特球度检验,KMO=0.805,巴特莱特球度检验具有高度显著性(P<0.01),通过对因子的归类与命名,得出影响武术运动在韩国传播的主要影响因子为(见表2):习武者自身因子;外部环境因子;武术自身因子。后文分析将从这3个方面展开。

表1 调查对象的基本情况TableⅠ Basic Information of the Subjects

3 习武对象分析

本文对习武对象的分析主要围绕表2习武者自身影响因子所提及的韩国习武者职业状况、性别年龄、学历水平、收入情况、习武动机和内容等方面展开。经调研发现,韩国习武者存在如下特征。

表2 因子分析载荷量表TableⅡ Component Score of Factor Analysis

3.1 习武对象分布广泛,高学历高收入人群比例较低

韩国习武者工作行业类别呈现广泛分布态势,且相对平均地分布在公司职员、个体经营、家庭主妇等7个行业,男女参与比例差别较小,分别为53.4%和46.6%。习武者身体状况整体较好,身体状况较差者仅占2.2%,年龄结构主要以中年人为主,年轻人与老年人参与比例相对较少,60岁以上年龄段中有9人。习武者学历水平主要集中在高中、专科和本科3个水平,高学历参与者较少,研究生以上学历较少仅占5.7%。习武者月收入以中低收入人群为主,200~500万韩元收入人群占59.9%,其次是200万韩元以下的低收入人群占19.8%,月收入500万韩元以上的高收入人群所占比例相对较少,仅占20.3%。

3.2 习武对象认知途径单一,现实认知与习武动机存在偏差

习武者对武术的认知主要通过电影和武术表演两种途径,其它传播方式对其影响较小。然而电影和武术表演强调视觉效应的特征也导致韩国习武者对武术负面认知较为严重,体现在66.2%的韩国习武者认为武术深奥难学、花哨夸张,35.5%的习武者对武术没有清晰认知,练习存在盲目性,仅有23.6%的习武者肯定了武术的实用价值和教育功能。再看习武动机,78.8%的韩国习武者的习武动机是习武可防身与强身健体,这与武术的主要功能较为相符,然而与韩国习武者对武术认识的调查比照,可以看出因防身与强身健体而习武的习武者(78.8%)与认为武术实用价值与教育功能较弱的习武者(23.6%)数量间存在明显偏差(见表3),这在一定程度上显示了习武者的习武动机与现实认知存在较大距离。

表3 对武术的认知及习武动机TableⅢ Awareness of Wushu and the Motives for Learning Wushu

3.3 习武者持续性不强,习武种类以竞技武术为主

中国武术拳理深奥,并非习武者一朝一夕就能参悟,也非教授者三言两语就可言明,但凡略有成就的习武者都需要长期坚持。然而当前韩国习武者习武年限主要集中在1年以下和3~5年两个时间段,5年以上的习武者人数较少,习武年限在1~3年、5年以上的习武者所占比例较低,这说明习武者在经过一段时间练习之后选择放弃者较多。笔者在调查中也发现,受竞技武术的影响,61%的习武者主要选择竞技套路和散手的练习,相比之下,选择传统武术和养生武术的习武者较少,仅占17.2%和13.5%。练习种类在两种以上者仅有8.3%(见表4),这显现出习武者以竞技武术为主,种类相对单一。

表4 习武年限与种类Table Ⅳ Years of Learning Wushu and the Categories of Wushu Practiced

4 武术在韩传播外部环境分析

要了解韩国习武者缘何出现上述状况,就必须关注武术在韩国传播的外部环境。此处亦主要围绕表2外部环境影响因子所提及的主要方面展开。

4.1 官方支持力度有限

官方支持对于事物发展具有重要影响,官方支持的力度大小同样影响着武术在韩的发展。1989年,大韩功夫协会、韩中武术协会、韩国功夫协会以及中国国术总会等8个团体合并为“大韩武术协会”,同时加入韩国体育最高组织——大韩体育会,自此中国武术正式进入韩国政府官方视野[2]。然而,大韩武术协会后续表现平平却让其在韩国体育协会中地位并不突出,从而在大韩武术协会开展相关活动以及推广武术运动时,所获得的来自于大韩体育会的支持非常有限。官方支持力度有限直接导致大韩武术协会遭遇人力等诸多方面的发展困境。有数据为证,截至2010年,大韩武术协会仅有18个职业队,且只在3所高校中建有运动队,注册运动员118人[3]。这样的状况使得韩国大型武术活动开展具有较大难度。另外,在武术段位制度方面,韩国虽已尝试制定并实施自己的武术段位系统,不过韩国习武人群中对武术的段位了解程度并不高,且绝大多数人没有考取段位的意愿,这亦和官方扶持力度不足有一定关系。

4.2 市场化推广不足,资金来源多元但有限

市场化对提高武术传播效率具有强大的推动力。通过调查我们发现武术在韩国的市场化推广方式主要体现在武术培训、武术赛事、武术休闲娱乐以及服装、器械、图书、音像等方面。其中,武术赛事多以政府主办的非营利性比赛为主,商业赛事较少。武术旅游、武术用品及相关衍生品开发等方面则还没有形成较为明晰的市场化路线。市场化推广的主要制约因素是缺乏资金支持。在调研中笔者了解到,韩国武术推广的资金来源于政府支持、会费、本国奥委会、企业资助、个人资助、赛事等多个方面,其中,政府支持和会费占据较大份额,本国奥委会以及其它形式的资助仅占很小一部分比例。由此可见武术在韩国推广的市场机制仍未健全,产业化发展也处于初级阶段,仅仅依靠政府及会费的支持很难满足武术在韩推广的要求。

4.3 国际交流形式多样,相关学术研究较少

为了让武术在韩国有较大发展,韩国官方与民间都加大了武术的国际交流力度,通过派遣裁判员、教练员、运动员去中国学习,邀请裁判员、教练员、知名武术家来韩国讲学,组织与举办大型武术赛事等方式提高武术在韩国的发展水平[4]。从1989年至今,韩国参加国际武术比赛24场,单项23次获得第一名,主要分布在散手和套路运动等项目中。然而,武术活动的多元化并未带动学术研究的蓬勃开展。笔者在韩国KISS期刊网检索武术相关文章,截至2013年7月底核心期刊为46篇,主要研究方向为武术历史、武术传播以及散手运动的相关训练。由此可见,虽然韩国已积极开展多种形式的武术国际化传播活动,但是学术研究较为滞后,韩国学者对武术研究整体较少的状况仍不利于武术理论和实践水平的提高。

5 武术在韩传播境况与传播者

分析过习武者自身影响因子与外部环境影响因子,再来看武术自身影响因子。如表2所述,其主要受传播内容、传播途径、教练员、裁判员等因素制约。

5.1 传播内容侧重竞技武术

太极拳在韩国的普及程度相对较高,众多武馆中均有相关课程,但是最早传入韩国的螳螂拳、少林拳以及八卦掌等传统武术正在逐渐减少。占据习武课程主流席位的多为竞技武术,即长拳、南拳、太极拳、刀术、剑术、棍术和枪术7个竞赛套路。与这种现状形成较大反差的是,多数韩国习武者都认为螳螂拳、少林拳、八卦掌、太极拳等是正宗的中国武术,具有较强的学习意愿,然而找不到合适的练习场所和指导人员。与此同时,受到武术竞技化的影响,武术教授过程中较多强调动作的规范与熟练,较少讲授武术运动中所蕴含的文化内涵和实用价值[5],使得韩国习武者无法对武术中所蕴含的的文化与精神有更多了解。其结果正如表3所示,韩国习武者普遍认为其当前所学的竞技套路难度较高,且实用性不强,与自己想象中的武术差别较大。

5.2 传播途径日趋规范和多元

中国武术随人口迁徙与流动进入韩国,早在20世纪40年代就有中国华侨在韩国境内教授武术,但是囿于语言障碍,教授内容有限。这种情形在1966年韩国人自己开设武馆后有所改观。七八十年代受香港武打片影响,武术在韩受到大众热捧,武馆最多时达到500多家[6]。80年代末90年代初武术进入亚运会和大韩武术协会的成立使武术在韩传播途径由民间转向官方,由自发转向自觉,传播途径也日趋多元,如竞技武术传播途径便已覆盖参加国际武术大赛、邀请中国教练员和裁判员来韩指导、派遣运动员到中国集训、派遣教练员和裁判员到中国进修等,传统武术传播途径也已包含举办各级各类武术比赛、转播知名武术比赛、邀请中国武术家来韩讲学、支持和鼓励武馆俱乐部举办以及互派留学生等各个方面。由此可见,武术在韩传播方式日趋规范与多元。

5.3 武术教练员与裁判员边缘化

韩国较为重视武术教练员与裁判员队伍建设,主要体现为积极邀请中国武术教练来韩交流以及派遣教练员与裁判员去中国学习两个方面。前者如20世纪90年代上海体育学院王培琨教授和山西省体工队庞林太主教练便应韩国邀请,在首尔举办教练员和裁判员培训班,后哈尔滨于立光主教练等也受邀到韩执教[7]。后者如韩国多次派专人参加由国际武联组织的国际武术教练员培训班、国际裁判员训练班和亚运会裁判员培训班以及7套规定套路教练员培训班。这些措施在一定程度上为韩国武术的发展奠定了重要基础,然而武术教练员和裁判员群体在韩国却仍属于边缘群体,从而导致武术教练员与裁判员队伍建设后续动力不足、总体数量缺乏、人才结构老化等较多问题。

6 武术在韩推广策略

美国学者哈罗德•拉斯维尔曾提出构成传播过程的5种基本要素,分别是谁(Who)→说什么(Says What)→通过什么渠道(In Which Channel)→对谁(To whom)→取得什么效果(With what effects),这5个要素分别对应传播者、传播内容、传播媒介、传播受众、传播效果5个范畴。

6.1 官方民间传播者应协调发力

传播者既包含官方层面的传播者,也包含民间层面的传播者,二者合力传播协调法力对促进武术在韩国及其他国家传播具有非常重要的作用。

6.1.1 官方层面

中国武术作为一种特殊的体育文化,是民族文化的重要组成部分,在提升国家软实力的背景下有国际化传播的必要性,传播过程中同样需要国家政策的大力支持。国家政策扶持方能在较大范围内唤起人们传播武术的及激情。具体到政策制定和实施层面,可以考虑借鉴孔子学院的思路,探讨其举办模式能否运用到中国武术的国际化传播过程中,或者在政策上寻求中国武术国际化传播与孔子学院融合共进的道路,任何个人或者团体的武术传播都没有政府组织更有传播力度、传播权威性和传播示范效果。所以说完善与制定以政府为主导、多部委协调合作,适当的国际传播机构参与其中,共同服务于武术国际化的政策措施在深度推进过程中就显得尤为重要。

6.1.2 民间层面

笔者在韩国的实地调研中了解到,已有部分个人与民间组织参与到韩国武术传播中,且韩国民众对中国民间武术及相关组织的认可性较高。但是民间活动数量却非常有限。因此,在官方层面给予重视的同时也应积极促进与武术相关的民间交流。民间交流具有灵活性、包容性、广泛性等特点,恰当发挥民间武术组织或者相关组织的作用,能够弥补官方交流的不足,民间与官方传播协调发力,势必会促进武术文化传播达到更高更深的合作水平。而这样的合作前景一旦形成事实,也将有助于提升武术教练员、裁判员等武术行业的个体传播者的社会地位和社会影响,进而带动武术行业的整体发展。

6.2 传播内容兼顾表里与平衡

由武术在韩国的传播现状可以看出,武术对外传播内容失衡成为制约中国武术国际影响力的一个重要因素。因此传播内容应当兼顾表里与平衡。

6.2.1 传播内容应兼顾表里

如前文所述及表3所示,大多数韩国习武者都是出于强身健体和防身而选择习武,极少有人习武是为了了解中国文化。从中也反映出我国武术文化对外传播中存在重表轻里、重竞技轻传统的传播误区。被奉为“国粹”的中国武术可以说汇聚了儒家、道家、佛教等各个门派的文化内涵,汇集了哲学、文化、医学、养生、军事、美学以及体育等多种要素,又同时体现了技击、健身、观赏、娱乐、教育等多功能价值,体现的不仅仅是身体动作和各种技法的简单结合,更是一种民族智慧和民族文化在漫长社会发展中的结晶,可以说是中国传统文化的积淀,是一种不同于西方的特有的体育文化[8,9]。因此,在武术对外传播中,既要体现出武术强身健体的表层含义,也要体现出武术作为中国传统文化的深层含义。

6.2.2 传播内容应兼顾平衡

由韩国习武内容的设置也可管窥出其重视竞技武术轻视传统武术的问题。竞技体育作为西方体育的代表,虽然已经在世界范围开展的如火如荼,但是竞技体育仅仅是体育的一个分支并不能代表整个体育,相反群众体育拥有着更多的受众和更大的实际意义[10]。武术的本源是健身祛病、防卫护身,讲究的是以武会友,其竞技性并不突出,相反,在世人眼中所看重的武术是其强大的实用性,而中国武协推出的7项竞技武术套路,虽然把武术华美的姿态展现给了世界,但是更让人有一种花拳绣腿的印象,其武术中最重要的文化性和技击实用性在演练中并不能很好的体现出来,而且竞技套路对练习者身体素质要求较高,不容易产生强大的民众基础[11]。所以,我们更应该首先丰富与推行民间传统武术,根据各国各族人民的兴趣爱好针对不同的习武群体完善相应的武术体系,统一制定一套具有鲜明中国武术特色、体现技击攻防对抗、便于大众普及的入门初级课程,以便于武术的在世界范围内迅速推广,在入门以后再逐渐扩展授课内容,这既有利于学生的接受和兴趣的培养,也符合人们对事物认识的一般规律。

6.3 丰富传播媒介与表达方式

虽然武术对外传播已经覆盖了很多媒介,但是从武术在韩国传播的现状可以看出,对韩国习武者影响较大的媒介却极为有限。因此如何利用多元媒介的传播力量助推中国武术国际化传播,是武术推广过程中应当考虑的一个主要问题。

6.3.1 丰富传播渠道

如前所述,韩国习武者对武术的认知主要通过电影和武术表演两种途径,其它传播方式对其影响较小。因此,要加大武术在其他媒介中的传播力度,与此同时,还应积极找寻武术和各类传媒的契合点,譬如报纸媒介主要是文字和图像符号,基于报纸媒介的武术传播可以增加武术深度解读、文化解读、热点解读等内容;电视媒介以图像、声音和文字符号为主,基于电视媒介的武术传播要注重以有代表性、冲击力的图像或者声音吸引受众;广播媒介以声音符号为主,基于广播媒介的武术传播需要以简洁明了的声音符号或者文本丰富和强化受众对武术的认知。与此同时,还要善于借助网络、智能手机、IPAD等新媒体的力量,既要根据新媒介特点对传统媒介的武术传播内容进行适当剪裁后再次传播,又要积极探索并制作适合这些新平台的新内容。

6.3.2 调整表达方式

之所以韩国习武者对中国武术认知不到位,除了媒介传播阵营运作欠充分之外,还有一个重要原因就是媒介相关传播内容表达方式有待调整完善。如何调整?可以从两个方面入手。一是话题式传播。各类传媒的快速发展使得当前的海量信息极大地吸引了受众的注意力,也极大地分散了受众的注意力。在此背景下,要吸引受众的有效关注,可以考虑将传播内容提炼为一个又一个的“话题”,这种表达方式容易被受众接受和记诵。一个是国际化改造。武术对外传播中,还要考虑到不同国家的文化差异、话语方式等多种因素因地制宜地展开对中国武术的宣传,同时还要善于将现代化的表达方式融入到武术传播中以增强武术产品的影响力和吸引力。

6.4 关注两类受众调整传播策略

武术国际化要关注两类受众,一类是显在受众,即当前武术市场的消费者;一类是潜在受众,即未来可能成为武术市场消费者的人。

6.4.1 关注显在受众引导需求

要实现武术有效传播,就不能一味以我为主展开相关传播而对受众需求视而不见。笔者在调研中了解到,较多的韩国习武受众对中国文化十分感兴趣,然而他们认为武术深奥难学,所以想通过习武了解中国文化的受众为数甚少。而对中国文化较高的需求度以及武术这个议题本身的抽象性也使得韩国受众对武术有较高的导向需求[12]。所以,武术国际化传播要关注当前韩国习武受众的实际需求情况并合理引导,让他们更加深入地理解武术的内涵。

6.4.2 关注潜在受众培育市场

武术国际化传播更需要积极培育受众市场,让越来越多的受众关注并选择武术的行为。具体实施过程中,要借助国内外各种媒介有针对性地培育受众对武术的消费需求,增加受众接触武术频率,培养受众对武术的接触习惯,从而使更多的潜在受众转化为显在受众,使本来不接触或很少接触武术的人逐渐开始接触,并进而变成武术的忠实受众,最终使武术的国外受众市场从无到有、从小到大、从不成熟趋于成熟。

6.5 根据传播效果改善传播生态

武术对外传播中,要定期或者不定期地评估传播对象接触武术的效果、媒介影响传播对象的效果、传播目标实现的程度以及受众需求满足的程度,并且据此调整武术对外传播策略,以不断调整和重塑好的传播生态。

6.5.1 灵活采取多种方式把握传播效果

由于国外受众市场与国内受众市场存在较大差异,因此一定要灵活采取多种方式把握传播效果。或者借助市场评估机构代为调查研究并反馈相关数据,或者依靠我国某些驻外结构(如孔子学院等)了解武术在国外传播的基本情况,或者面向国内外科研机构或者相关科研人员公开招标,委托其就武术相关传播效果展开测评,以为我国武术对外传播的下一步决策提供科学参照。

6.5.2 根据传播效果健全传播生态

好的传播生态是促进武术传播效果最大化的重要前提。然而,随着社会、媒介、受众之间的互动日趋复杂,传播生态也在不断发生变化。以传播媒介为例,由前可知,通过电影和武术表演是当前韩国受众了解武术的两大途径,那么如何更好地通过这两种媒介引导韩国受众认知武术的内涵,如何通过手机等新兴媒介加强武术文化的传播就自然成为平衡传播生态应当考虑的主要问题。因此,及时把握武术传播效果后,评估武术传播过程中出现的问题,从而制定相关策略调整社会、媒介、受众对于武术的认知,才能健全传播生态,在最大限度上增强武术传播效果。

[1] 王岗,刘帅兵.中国武术跨文化传播的研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2012(3):13-17.

[2] http://www.iwuf.org/国际武术联合会官方网

[3] 石源华.中韩文化协会研究[M].北京:世界知识出版社,2007.45.

[4] 张桂铭.中国武术国际传播史研究[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2005.20-25.

[5] 蔡宝忠.竞技武术走向奥运的历程及启示[J].体育科学,2004,24(3):16-21.

[6] 崔秉珍.论中国武术的国际化发展——从韩国跆拳道推广模式的角度分析[D].上海体育学院博士学位论文,2009.26-28.

[7] 姜一春等.论武术跨文化传播中的文化心态[J].南京体育学院学报(社会科学版),2013(2):44-49.

[8] 李印东.武术释义——武术本质及其功能价值体系的阐释[D].北京体育大学博士论文,2006.27.

[9] 杨建营,邱丕相.武术精神的历史演变及21世纪发展的新趋势[J].体育学刊,2008(6):18-23.

[10] 朱东,马克蒂姆,姜熙.中西方不同视角下武术国际化发展的现状和未来[J].体育科学,2010.30(6):31-35.

[11] 王岗,邱丕相.以反求正与以正求正——论武术与奥林匹克运动的不可兼容[J].体育文化导刊, 2006.(7):11-14.

[12] 李晖.从导向需求看舆论引导的对策创新[J].新闻记者,2009(7):20-23.