微型宗族组织的衰落过程研究

——歙县驼岗萧江氏的世系演变与祀产经营(1869—1928)

2014-04-28赵思渊

赵思渊

几年来,上海交通大学历史系以浙南石仓地区为重心,持续进行民间文书收集、整理与研究,对近世乡村社会经济取得了一些新的理解①石仓是浙南一个闽北客家移民村落,在清前期由冶铁业而繁荣。利用石仓契约进行的研究,迄今已发表20余篇,不能尽列,其中以下研究最有助理解石仓村落对社会经济史研究的价值:曹树基、蒋勤:《石仓冶铁业所见浙南乡村工业与市场》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》81本4分,2010年12月;曹树基:《石仓洗砂业所见清代浙南乡村工业与市场》,《史林》2011年第3期;王媛:《“香火堂”:血缘的依附与独立——石仓阙盛宗家族1710—1850年的住屋史》,《史林》2011年第5期;章毅:《公共性的寻求:清代石仓契约中的会社组织》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2011年第6期。,并由此提出民间文书“在地与有机”的研究方法②蒋勤:《清代石仓文书的“在地”与“有机”分析》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。。我们希望解读更多不同区域的民间文书,从而更丰富地理解乡村社会经济,而徽州正是民间文书留存之重镇。从这一想法出发,笔者近来整理了歙县绍濂乡一个数量颇丰的民间文书群,本文是对其中一组家谱和祭祀账的研究。

1980年代,讨论资本主义萌芽及封建地主制是历史研究的主要议题之一,专门针对徽州租佃关系的研究颇为活跃。章有义、刘淼均专门研究过宗族置产簿、租谷簿,主要关注其中反映的租佃关系、地租率(地主剥削率)等与生产关系研究密切相关的主题③章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年;《近代徽州租佃关系案例研究》,北京:中国社会科学出版社,1988年;《明清及近代农业史论集》,北京:中国农业出版社,1997年。刘淼:《清代徽州歙县棠樾鲍氏祠产土地关系》,《学术界》1989年第3期;《清代徽州祠产土地关系——以徽州歙县棠樾鲍氏、唐模许氏为中心》,《中国经济史研究》1991年第1期;《传统农村社会的宗子法与祠堂祭祀制度——兼论徽州农村宗族的整合》,《中国农史》2002年第3期。。1990年代问题意识转换之后,学界更多关注反映村落社会文化的材料,以置产簿、租谷簿等为主要材料的研究渐为减少,即使在讨论农民家计问题时,也更多依据分家书之类的材料④最近利用分家书讨论农民家计的研究如中岛乐章《明代中期徽州农民的家产分割——以祁门县三都凌氏为例》,《徽学》第5卷,合肥:安徽大学出版社,2008年。。不过,如果将置产簿、租谷簿等视作乡村社会组织土地经营而产生的文献,那么这类材料所提供的信息就不止于租佃关系或经济数据。本文从这一思路出发,解读一份祭祀账簿与家谱,进而讨论一个宗族组织发展、衰亡的机制。

一、绍濂文书群简说

在歙县绍濂乡的枧桥村、驼岗村等地,我们先后收集到来自四个家族的契约400余件,此外尚有抄契簿、账簿、归户册、分家书等共计32件,合计近500件。还有若干串票、执照等尚未计入,总数当在1000件之谱,是目前发现民间文书较为集中的一个区域。为了解这个文书群与当地社会的关系,笔者数次前往当地考察,在此过程中,发现了前文提及的家谱及祭祀账簿。家谱、祭祀账簿与以上文书群之间的关联,笔者将另文研究,本文专门考察家谱、祭祀账簿的内容。

我们在田野中收集到的文献一共两册。一册内容为序、世表、后记、世系、世传;另一册为序、大有公至允胜公世表、光绪十九年(1893)至民国十七年(1928)清明祭祀账簿。笔者将前者订为第一册,后者订为第二册。

第一册封面题“本支百世谱”,其后为序、世表,末页有后记,落款均为江志锦,可证明本册世系、世表、世传的编订都出自江志锦之手。整理文本后可知,世系中启、维、鸿三个字辈,都出生在江志锦去世后,是后人续编。笔者依封面题字将其命名为《本支百世谱》。

第二册封面已经散失,第一页几乎全部残破,仅能辨识“盖闻”两字,推测也是一篇序。第二页落款为“光绪十九年杏月□□□立”。落款人名虽不可辨识,但一定不是江志锦,说明两册出自不同人之手。此后内容,是罗列自二十二世大有公至二十七世允胜公的六代祖先及其墓葬。所罗列的均是允胜公的直系祖先,大有公的其他子孙并未列入。说明这份账簿反映的是允胜公后裔所组成的共祀群体的祀产收支,这个共祀群体同时还参与大有公后裔的共同祭祀仪式。笔者将第二册题名为《允胜公支系轮祀簿》①严桂夫将“徽州宗族祭祀祖先神灵活动账务收支登记簿”命名为“祀簿”。严桂夫主编:《徽州历史档案总目提要》,合肥:黄山书社,1996年,第41页。。

此外,在《本支百世谱》的序言中,说明“各代祖先集成一本”。也就是说,该家谱本来的计划就是编纂一册。且两册文书序言的落款人不同,这都说明家谱与账簿是分别编纂的,账簿的形成晚于家谱,应被视为两份独立的文书。但是,它们都是允胜公支系这一共祀群体编纂的。

《本支百世谱》的世表、世系均从唐末萧祯开始记录,萧祯是徽州萧江氏传说中的始祖。与刊刻流布较广的两种萧江氏家谱比对,谱系的结构以及几个主要支派始迁祖的小传,内容完全相同②江云澍等:《新安萧江大统宗谱》卷1《敬山公续萧江世家表》,第41页,明钞本,上海图书馆藏。(原钞本无页码,所标页码为上海图书馆电子文档之流水码)。推测是江志锦从道光或乾隆版的萧江氏统宗谱中辑录出来的。历代萧江氏编纂宗谱,虽对萧祯事迹言之凿凿,且亦列入《新安名族志》③戴廷明、程尚宽等:《新安名族志》,朱万曙等点校,合肥:黄山书社,2004年,第520页。,但徽州本地人至晚近仍认为萧江氏“不知所自”④许承尧:《歙事闲谭》“萧江”条,李明回等点校,合肥:黄山书社,2001年,第954页。,现代学者则揭明其早期历史杂糅模糊⑤冯尔康:《古代宗族乱以名贤为祖先的通病——以明人〈新安萧江宗谱〉为例》,《中国宗族制度与谱牒编纂》,天津:天津古籍出版社,2011年。。萧江氏驼岗支系的早期源流与本文的主旨不相关,因此不做专门考证,仅关注允胜公支系的发展。

二、《本支百世谱》:房分形成与文献编纂

(一)乱世苦守:家谱编纂的背景

《本支百世谱》的性质,可以认为是私人独力撰修的家谱。生活在同治年间的江志锦最初编纂这份家谱,他在家谱后附有简短的自传,由此可了解他的生平。江志锦字灿云,生于嘉庆二十四年(1819),随父前往溧阳生活,成年后进入典当行,26岁时升至管楼①“管楼”是徽帮典当业中的职位,又称“司楼”“管包”,是与“管钱”“写账”“掌头柜”同列“四庭柱”的重要职位,其职责是“管理包楼,教导学生”。刘秋根:《中国典当制度史》,上海:上海古籍出版社,1995年,第88~90页;常梦渠、钱椿涛等编:《中国近代典当业》,北京:中国文史出版社,1996年,第36~37页。。

江志锦于中年辞去典业工作,返回驼岗村,此后由于太平天国战乱逃难离村。46岁时返回故乡,在周边村落教馆为生。由于是自传,江志锦的卒年不得而知。自传最终记录至55岁,即同治十二年(1873),从光绪十九年开始记录的《允胜公支系轮祀簿》中也没有提及他,因此他的卒年必在光绪十九年之前。

江志锦的人生与大量出外谋生的徽商大致相同。由于家产纠纷(详下文),乾隆末年,他的祖先被迫迁至溧阳谋生。典业是徽商在外地从事的主要行业之一,江志锦在典业出徒后,很快得到柜缺,这得力于其姻亲网络。

江志锦娶妻程氏,程氏另一女嫁入余氏,其“太翁”余昆也在当地典当业工作,即将退休养老,江志锦的岳父即推荐他顶替这一空缺,担任管楼职位。这是典当业中的重要职位,收入颇丰。32岁时他辞职返回村中,未提及收入来源,很可能是购置田产收租为生。

江志锦的命运轨迹由于太平天国战争而大转折。战争中失去家业与亲人,战后只能重寻生计,四处教书为业。自传记录的最后一条是他55岁时的自况:“自遭兵燹后,家业凋零,岂止心身无安逸,抑且骨肉多刑尅,苦守而已。”②江志锦:《本支百世谱》,PP181。原文书无页码,所标为拍照时形成的流水号,以下同。“苦守”二字,表达了人到迟暮而未来没有希望的悲凉心情。

造成江志锦“苦守”绝境的,一是家业凋零,二是子女夭折。战乱中,江志锦失去了全部田产,不得不靠教馆维持生计。另外据家谱载,江志锦有一子德泉,夭折。此外,他48岁得一女,两年后也夭折。因此晚年的江志锦膝下没有子女。此时族内人丁稀少,也无法为他立嗣。

江志锦晚景寂寥,无可依恃,只能在族中寻求晚年照料与精神寄托。《本支百世谱》正是在这样的情境中编纂出来的。家谱的序言作于同治八年三月,由江志锦亲撰,从中可以分析修谱的背景与动机。

自咸丰十年八月二十三日徽城失陷,粤匪停扎四乡,散在各村,烧杀淫掳,民不聊生,农不安业,深山僻坞,均皆抄到,粮食、鸡犬一概无留,草根木皮食尽,人饿死无算。次年五月十二日,方才退去。即又疫疠流行,人死抛藉,白骨满野,人民十伤八九。吾家妇女男人大小共二十四口被贼匪掳去,两人(六安□)□,只剩女口五人、男丁两人(志锦、荫昌)。□□□□□□,至同治三年六月十二日,南京克复,始得稍安。所有契券,各项簿记,只字□□,更后人口□□,将各代祖先集成一本,以便后人知悉。□本水源,则标祀庶无遗失也。③江志锦:《序》,《本支百世谱》,PB214671。

从序言中可得知三方面信息。其一,战争期间,江志锦所属家族的人口,从33人急剧减少到7人,其中男丁两人(即江志锦、江荫昌),另有六安等2人情况不明。查对家谱,六安即江德洲,他与志锦、荫昌均属于三房。从后来的《轮祀簿》看,整个允胜公支系存活的男丁绝不止两人。因此,江志锦所说的“吾家”,是指允胜公支系的三房。这也说明了为何家谱的世传仅载记三房的祖先。

其二,江志锦强调契约文书、账簿大部分散失,因此要编辑家谱,使后代了解家族情况。但是没有提到家谱是否散失,或之前是否曾编纂有家谱。契约、账簿散失与编纂家谱之间形成逻辑关系,说明此时家谱编纂的重要意义是证明该房支在当地的经济权利。不过,除了江志锦死后才开始记录的《轮祀簿》,家谱并没有记录土地财产,说明编纂家谱的主要动机应是证明本宗族的土著身份,以此达成对经济权利的诉求。

另外,江志锦还在家谱的世表部分详细记录了其祖辈的家产纠纷,他希望“后人知悉”的,自然也包括他对这起家产纠纷的理解。因此,重新阐释宗族内各房支之间的关系,评判他们在宗族历史上的是非对错,也是江志锦的动机之一。

其三,谱序的落款为同治八年,江志锦的自传一直记到55岁,即同治十二年。说明从同治八年到同治十二年间,该谱都在修纂之中。因此,同治八年与其说是家谱修纂完成的时间,毋宁理解为家谱初步成形的时间。

(二)家产纠纷:房分结构的形成

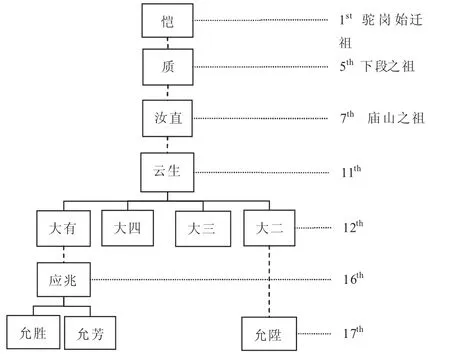

允胜公支系属于驼岗东支大有公支系,家谱的世传部分清晰地反映了编纂者对宗族结构的理解。在世表中,自一世萧祯至十世江士彦,记作“迁溪南始祖”;十一世江恺,记作“迁驼岗始祖”;十四世珪公记作“东支众祖”;十五世质公以下,记作“本门众祖”;二十二世大有公以下,记作“本支众祖”;允胜公以下,记作“本支己祖”。

由此可知,江志锦编纂世系的结构,是划分开基祖、始迁祖、分支祖、本门众祖、本支众祖、本支己祖六个层次。参加祭祀的成员,以允胜公支系后裔的身份,参加大有公的祭祀。每年祭祀的轮值,则是在允胜公支系的后裔中进行。也就是说,家谱中大有公以下的谱系及其成员,才共享仪式生活,并可能活动空间较接近。而允胜公支系的成员之间,才具有最紧密的联系。

图1 允胜支系世系1

这份家谱记录最详细的,正是大有公以下的允胜、允陞两个支系。允胜公支系,使用东、士、伯、志、德、启、维、鸿排列字辈,允陞公支系则使用东、士、梓、成、名、显、达、振。两个支系从士字辈之后开始使用不同的字辈,推测两个支系分别祭祀,建立各自的祀产,也从这时开始。

在同一时期,允胜公支系内部发生了家产纠纷,伴随着纠纷的发展,允胜公支系内三个房分的结构也稳定下来。允胜公为应兆公长子,另有次子允芳。这样的世系结构,其正常的发展趋势是分家后允胜、允芳平分家产,各自进行东字辈的分家,形成两个房分。但事情并没有这样发展:

应兆公生二子,长允胜,次允芳。芳无传,允胜生三子,长东莱,仲东彩,季东明。彼时析产以作六分,莱得其四,彩、明各得一分。因芳无子,莱恃强绍芳,得产三股,又三股,莱、彩、明各得一股。所有各祀司首大三公支、大有公支共八阄,每四阄莱两阄,彩、明各一阄。①江志锦:《本支百世谱》,PP173。

纠纷的直接影响是三子东明迁往广德州建平县(今郎溪县)廖店镇经营生意,其子嗣也多在此成长。东明生于康熙十一年(1672),所以推测他前往建平县的时间应在康熙三十年之后。廖店靠近建平县城东部②康熙《广德州志》卷5《疆域·津梁》:“廖店桥,县东一十里,明宣德八年县丞马昶建。”(《清代孤本方志选》第1辑第12册,北京:线装书局,2001年,第171页)廖店临近县城,宣德年间即建桥,说明当地较早即形成聚落。但除此条外,方志再无有关廖店的记录,似又说明当地并不特别发达。,商业似乎并不发达,东明在这里的生意也不成功,到了第二代时,生意几乎不能维持,又返回驼岗故乡寻求立足之地。

二十九世先祖讳士保……先祖产于建平县,父早丧,寡母不能维持,店业渐次消之。后母亡,漂泊异地,外家怜甥落拓,携带归里。至家之日,室如悬磬,所有田地谷租尽为伯父东莱公典卖殆尽。吾祖士保公投族理论,因遵众长谕息,赔银二两,屋外井边平屋三间,拨出一间,小堂前客房一间,大屋后毛厕一只,一联三只中间一间便是。无非平气息争而已。祖家居农业,嗣娶吴氏,生三子,长伯增,蚤故亡,年仅廿五岁,寄聘未婚,无传;仲伯均;季伯坤,吾父。坤又于道光年间捐银六十两入祠,例主不祧,蒸尝绵远,少慰不匮。①江志锦:《本支百世谱·本支己祖》,PP174。

东明共有两子,长士唐,生于康熙五十一年;次士保,生于康熙六十年。生意败落后,士唐将家眷迁往妻族所在村落余岸,此地离驼岗很近,自己仍在建平县经商。士唐夫妻在余岸生活安定,“欲弃驼岗”。但士唐去世后,妻子汪氏生活颇不如意,因此萌生返回驼岗的想法,还未成行,便于乾隆四十年(1775)去世。至乾隆五十一年,士唐之侄伯坤将二人坟墓迁回驼岗。

东明去世于雍正元年(1723),此时士保尚幼小,其母家在歙县汪坑,离驼岗袅远,因此他被带回驼岗。族中拨给赔银二两,以及平屋三间,都是保证士保的基本生活,与东明本应占有的家产份额是不相称的。因此,江志锦说这无非是“平气息争”,当是可信的说法。

考察了东明两子的生活轨迹,可以理解士唐妻汪氏“欲弃驼岗”的含义,是迁移祖墓,不再以驼岗为祭祀所在,在余岸建立新的祖墓、祀产,从而形成新的宗族支系。但是这一想法没有成功,允胜公支系因此也没有再发生新的分化。同样,东明、士保定居建平县的努力也没有成功,终于返回驼岗,重新被纳入以允胜公为共同祖先的祭祀群体。

(三)奉主入祠:房分结构的固化

三房东明的子嗣重新融入本土宗族生活的最后一项重要举动是捐银奉神主入祠。江志锦之父捐银六十两,将神主入祠,并且“例主不祧”。江伯坤所奉是谁的神主,又入于哪一个支系的祠堂呢?

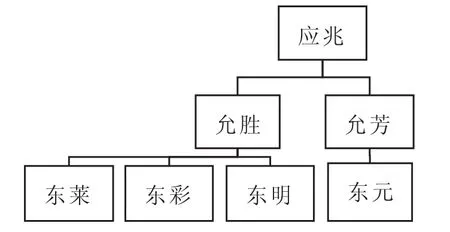

图2 允胜支系世系2

此时允胜公支系没有独立的祠堂,允胜公后嗣参加的是质公支系的祭祀,因此,东莱、东彩、东明分家时继承了质公后代大三、大有两个支系的祀首股份。同时,在东明公的世传中,还记载有以下内容:

张氏孺人生于康熙丙寅七月十二日戌时,同葬廖店王我生坟山。孺人殁于乾隆九年十月廿六日戌时,嗣于乾隆十九年十月初二日起骨回家。复迁葬于出水莲花,土名小蒜园,喜禄孺人右坝,于是岁十月十一日辰时,分金卯山酉向,祸与小溪字号毗联,讼结五载才息。其地税业在种德户,乃质公支祠公产,吾父伯坤公输谷租六斗,即井水堀布帚坵是也。入于质公清明会内,以杜生枝,聊笔于此,后人即可瞭焉。②江志锦:《本世百支谱·本支己祖》,PP173。

张氏是东明的妻子,她迁回驼岗的墓地与小溪项氏之间发生土地纠纷姑且不论,关键的信息是这块墓地的地税登记于种德户,这个户名用于登记质公支祠公产。这说明质公支派建有独立祠堂,前文所述的大三、大有、允胜、允陞等派系,也都是质公后嗣渐次形成的。

质公祠堂拥有自己的祠产,其地租收入用于每年的祭祀支出,江伯坤在种德户内登记税田,在形式上,就转变为江伯坤租佃种德户田产,每年缴纳谷租六斗。质公支派拥有独立的祠堂与祠产,允胜公支系以大三、大有公后裔的身份参加质公祭祀,从这两方面考虑,伯坤捐银的对象一定是质公祠堂。

伯坤捐银六十两后,所奉入祠堂的神主享有不祧的资格。按照朱子《家礼》,始祖享有不祧的资格,另外,时祭中各自祭祀五代祖先,“亲尽则祧”。康熙年间成书的《茗洲吴氏家典》,也是这样理解祭仪③吴翟:《茗洲吴氏家典》卷1《家规十八条》、卷2《祧议》,刘梦芙点校,合肥:黄山书社,2006年,第24页、28~29页。。也就是说,只有各支系的始祖才有奉入宗祠并且不祧的资格。因此,江伯坤捐银入祠的神主,应是允胜公,即其所属支系的始祖。

进一步推测,正是在士字辈至伯字辈时期,允胜公的后代形成了新的支系,独立于大有公及允陞公支系之外。字辈使用上,允陞与允胜支系在第三代开始分别使用不同的字辈。在伯字辈奉入了本支系始祖的神主,本支系的祀产也很可能是在这一时期形成。

江伯坤生于乾隆三十二年,殁于道光十八年(1838),享年七十二,他捐银进主入祠,应在乾隆末至道光初年,以江允胜为共同始祖的祭祀群体,也应是在这一时期形成的。允胜公支系本来有进一步分化的可能,但东明后代独立家业的努力失败,经过族内的协调,重回驼岗定居,三个房分的宗族结构就此稳定。

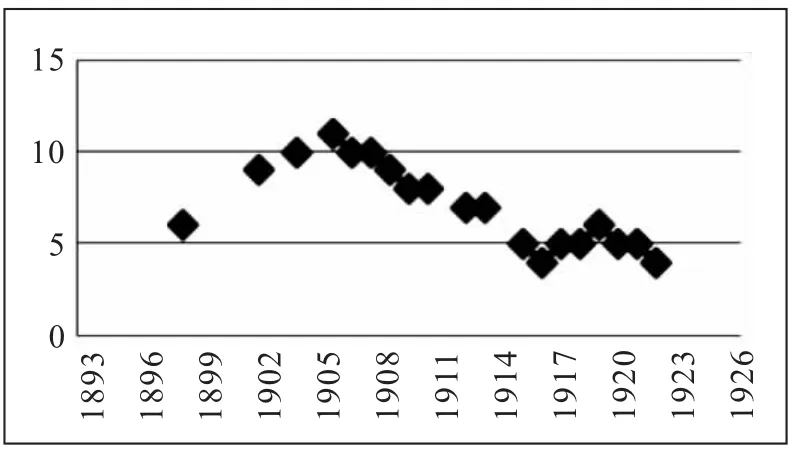

这个宗族支系没有再分化的另一个原因是人口。从家谱来看,这个共祀群的“启”“维”“鸿”三个字辈的成员合计有20余人,但太平天国战乱造成了大量人口损失,家谱中有多位德字辈成员被“掳去”的记录。最直接的证据是《轮祀簿》记载的每年分猪肉的人数,也即该支系参加祭祀的男丁的人数。在光绪三十二年,这一群体的人数达到最高峰的11人,此后处于下落的趋势,到长、三两房绝嗣前夕,每年只有4人共同参加祭祀。可以说是一个处于衰落中的宗族。

图3 允胜支共祀群历年参加祭祀人数

三、《允胜公支系轮祀簿》:微型宗族组织的运作

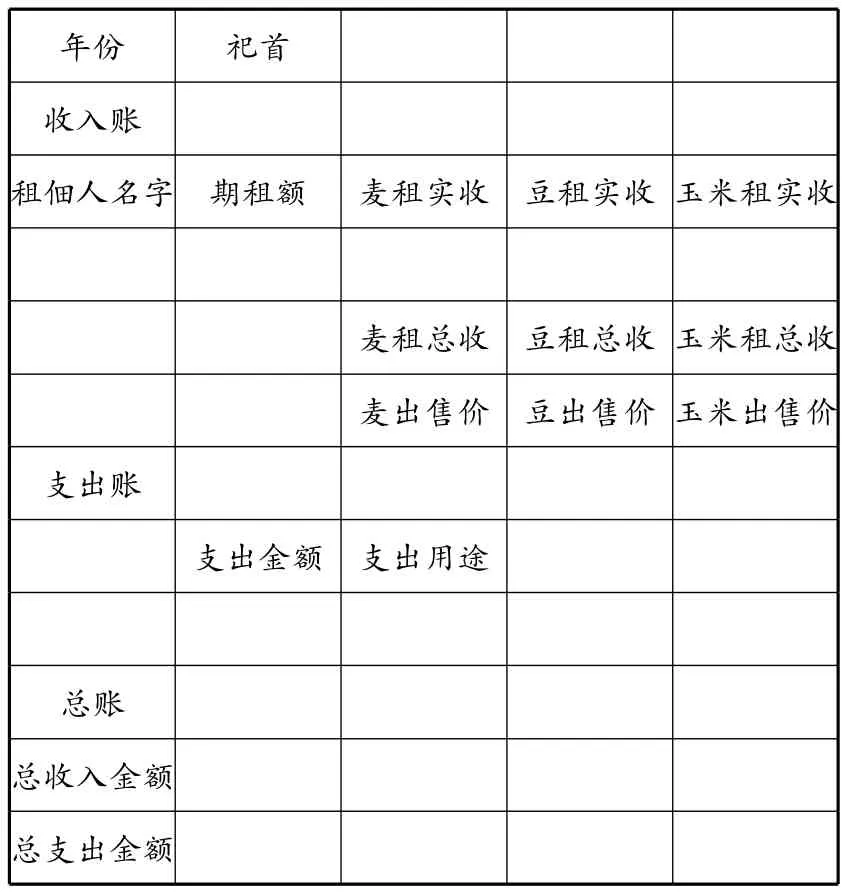

(一)用语分析与数据处理

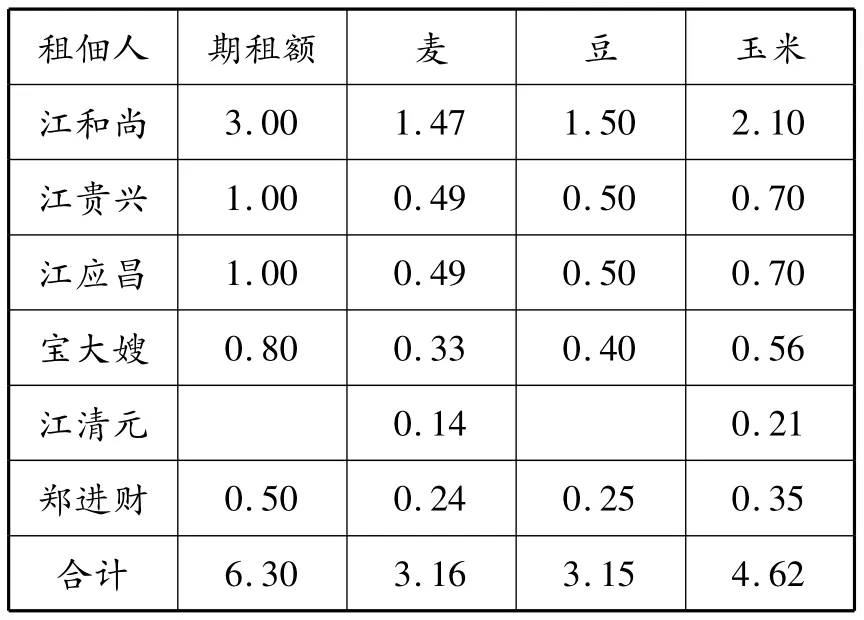

《轮祀簿》的结构是逐年登记祀产的收支,每年的格式是相同的(表1)。收入部分,首列记当年“祀首”,其后每列记录每一笔祀产的承租人,“期租”额,当年实收麦、豆、玉米租额。最后一列记三种粮食各自的总收额,及折银或折钱价格。支出部分,每一种支出项目为一列,先书写支出金额,再书写支出用途。最后写当年总收及总支出,如有盈余,还会写由几人照分,每人分钱多少。

表1 《允胜公支系轮祀簿》收支账目结构

“祀首”是当年清明祭祀的主持者,同时也就经管当年的地租收入。《轮祀簿》共记载了10块祀产,其中9块从账簿记录的第一年光绪十九年即已存在,另有一份地租30文的祀产从光绪三十三年开始稳定收租。10份祀产均由不同人承租,其中6份记做“期租”,另2份记做“硬豆”,还有2份记做“地租”“山租”。

“期租”“硬豆”的记账单位是斗,“地租”“山租”的记账单位是文。显然,地租、山租以货币交纳租金,很可能从事茶、木等与山林开发相关的经营。硬豆是用豆类交纳租金,其记账单位“斗”就是实际重量单位。前人研究认为“硬”的含义是不可变更的租额,但在实际收租中,都有减低的情况①刘淼:《清代徽州祠产土地关系——以徽州棠樾鲍氏、唐模许氏为中心》,《中国经济史研究》1991年第1期。。

“期租”虽然也用“斗”记账,但每年收租的内容包括麦、豆、玉米三种。“期租”一词的含义,应当是指作物的种植周期,每一种作物为一“期”。也就是说,在当地,麦、豆、玉米可能是一组复种组合。在长江中下游地区的丘陵旱地,冬小麦与玉米是最普遍的一组轮作作物,同时,玉米又常常与大豆间作①浙江农业大学编:《耕作学(南方本)》,上海:上海科学技术出版社,1984年,第70~72页、166页、201页。。《轮祀簿》中登记的几块土地的耕作,应当也是这种情况。在1925—1928年的祀产收租账中,凡收麦、豆、玉米三种的,记作“三期”,只收麦、玉米两种的,记作“二期”,印证了以上的推测。

表2 光绪十九年祀产收入(单位:斗)

每个租佃人的租额均标期租若干斗,以及当年实收的三种作物的斗数,推测期租与实收租额之间应当具有折算关系。账簿中的期租明显不是三种作物的算术加总。笔者最初认为期租应是以上三种作物乘以某个系数折算得到的,即符合如下公式:Y=ax1+bx2+cx3(Y=期租额;x1=麦收租;x2=豆收租;x3=玉米收租;a,b,c=折算系数),但是经过计算,玉米的折算系数为负数,这显然是不可能的。另外,同一份期租额每年交纳的三种实物地租数额均不相同,有时是全部低于或高于前一年数额,这说明账簿记录的数额是根据每年收入变化的。

账簿中记录的实物地租也不是租户的实际缴纳额,而应是当年初或收获后约定应交租额。证据是同为期租1斗的江贵兴与江应昌两份祀产,其历年的三种实物地租的交纳额都是相同的。此外,三种粮食的收租额,期租3斗与期租1斗存在比例关系。以上都说明账簿登记的是每年的应收额。应收额与期租的折算关系,及其所反映的当地租佃惯习,有待进一步考察。

(二)祀产的经营与租佃关系

《轮祀簿》中出现的人物分为两类,一是每年主持祭祀的祀首,二是祀产的租佃人。祀首的名字多可与家谱对应,但有8个年份的祀首无法查得,分别是:江应昌、江和尚、江维陞、江冬发、江柏发。28个祀首身份明确的年份,轮值的情况如下:长房10年、二房15年、三房3年。按照家谱所述,三个房应当轮流主祀,则每房应主祀12年,由此推测身份不明的祀首应来自三房。另外,光绪二十九年、宣统元年(1909)、民国十七年本不应由二房主祀而实际由二房主祀。

几个身份不明的祀首可根据家谱与账簿推测。该宗族生活于清末民初的是启、维、鸿三个字辈。根据家谱记载,三房启字辈为启槐、启枚。二人均无子嗣,分别以二房的启泽(四元)子维成、启学子维珙承嗣。江应昌、江和尚从光绪二十年开始主祀,至光绪三十二年最后一次主祀,江冬发则从民国七年开始主祀。推测江应昌、江和尚即江启槐、江启枚。三房维字辈的成员维成,民国四年首次主祀。在此前,民国元年主祀的江维陞按轮值顺序也应属于三房,《轮祀簿》光绪三十二年的记录证实了以上猜测。该年账簿的末页记录:“新丁名目:三房应昌长子,维陞。丁钱卅五文。”②《允胜公支系轮祀簿》,PB214738。这说明应昌确实来自三房,维陞出生于光绪三十二年,在民国元年主祀,但此后再未出现,亦未入谱,很可能是夭折了。这说明未成年人亦可主祀。

尚未确定身份的两个名字是冬发、柏发。冬发在民国七年首次主祀,按轮值顺序应为三房,因此,冬发很可能是维成或维珙的俗名。柏发唯一一次出现是与冬发共同主祀民国十二年,当年轮值为二房,推测柏发是二房维字辈某成员的俗名。不论维成或维珙血缘都出自二房,参与主祀二房亦可理解。

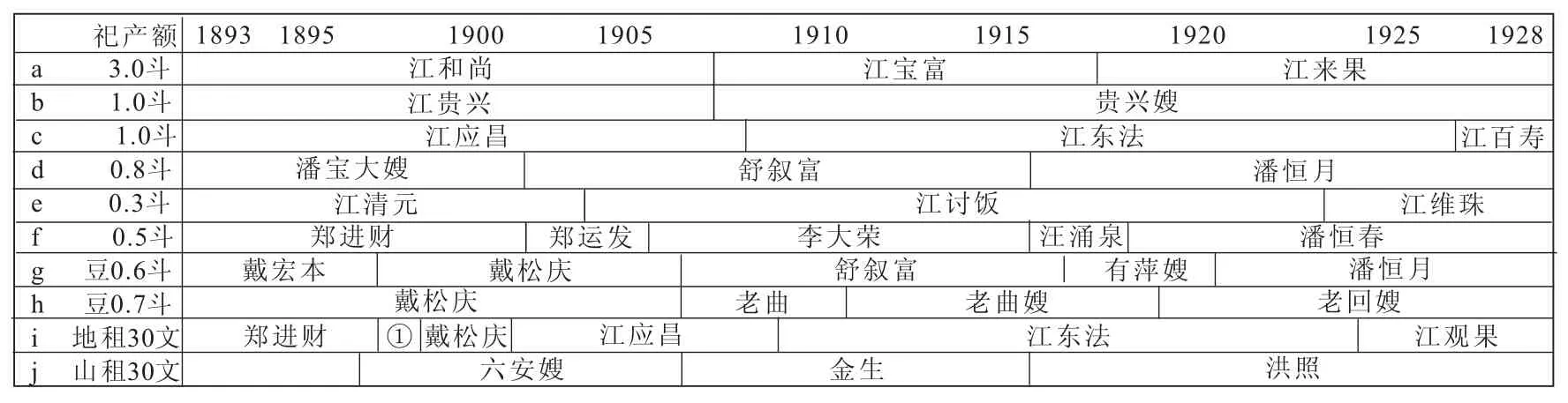

10份祀产的承租人,以族内成员为主。如果以祀产的期租额为10份祀产编号,它们的承租人变动如表3所示:

表3 《允胜公支系轮祀簿》租佃人表

表3中,祀产a,b,c,e的历年租佃人均为允胜公支的成员,并且先后主持清明祭祀。每份祀产的承租人之间,也都存在亲属关系。祀产a的第二任租佃人江宝富即族谱中的江维金,他的儿子江鸿褕小名来狗,显然即继任租佃的江来果。由此推测,江和尚可能是江维金的父亲江启汾,即江青元(清元)。祀产e的租佃者明确为江青元,即江启汾,这份祀产的继任租佃人是他的三子江讨饭,即江维珠①“讨饭”是徽州农村常用的俗名。章有义在《休宁吴启贤堂祁庄租簿研究》中引用《歙县余姓相公凸租簿》“佃户江松,子讨饭”,并理解为“佃人养活不了妻子,只好让儿子讨饭去了”,从而说明地主对佃农的残酷压迫(《近代徽州租佃关系案例研究》,第48页)。但此处的“讨饭”可能理解为人名更为准确。。江启汾来自二房。

此外,江贵兴与贵兴嫂、老曲与老曲嫂显系夫妻关系,潘恒月与潘恒春应为兄弟关系。六安嫂则是三房成员江德洲之妻。也就是说,祀产佃权的转移,主要在亲属之间进行。祀产中由本房支成员租佃的期租额为5.3斗,占全部期租额(6.6斗)的80%,如果算入豆租和货币地租,所占份额会小一些,但一定在60%以上。以上都说明祀田主要由本族成员耕种。

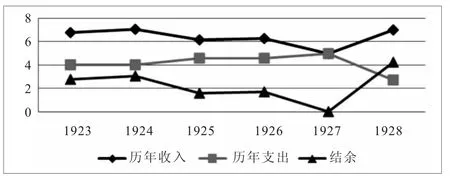

(三)祀产的收支平衡与宗族发展

祀产收入的计算有两组不同数据,一组是实物地租收入,包括麦、豆、玉米,它们加总折算为一个定额记账项目“期租”。三种作物收入又折算为铜钱或银元,得到一个年度货币实际收入。该宗族的祀产收入总体不断增长,与此同时,支出的增长速率则平缓得多,因此,除个别年份(1900、1922),该宗族祀产的收支均有盈余(图4、图5)。这个宗族的祀产盈余并没有积累,每一年的祭祀结束后,祀产的盈余就会以铜钱或者猪肉的形式平均分配给宗族所有男丁。另外,祀产的规模有缓慢的增长,光绪三十三年增加山租30文,民国八年增加了硬豆租1斗,这些祀产应该都是通过族众捐入获得的。

图4 1893—1922允胜支系祀产收支情况 (单位:文)

图5 1923—1928允胜支系祀产收支情况 (单位:元)

祀产结余全部分掉,以及祀产增加缓慢这两点,都反映这个宗族组织尚没有发展到控产机构的程度,其本身的经济基础还是比较薄弱的。在前文所提及的家产纠纷中,第三房曾试图自立但是失败,并选择仍然保持三个房分的结构,都印证了他们的经济力量较弱,还不足以形成两个独立的支系。从江志锦的叙述以及祭祀账簿来看,他们的经济力量始终没有大规模的发展,仅维持着一个小规模的收支平衡,以满足几十个人的仪式生活与社会网络。

太平天国战争造成这个支系过半人口死亡,不仅如此,战后的人口出生率还大为降低,宗族成员逐渐减少(见图3),维系宗族存续的人口基础严重削弱。此后虽然他们的祀产收入仍然缓慢增长,但始终无法将宗族组织恢复到一定规模,其结果就是逐渐走向衰落。

大有公祀,向来长、二、三房轮转,因长、三房无传,嗣后统归二房维珠、来果二家轮流,所有大有公存下园租,归祭祀者收租,每年清明标祀。

民国十八年二月廿一日江验批

再批,倘有园租轮值,首家收租,该佃户无租,租计价要收现钱,又批。①《允胜公支系轮祀簿》,PB214789。

正如前文所说,允胜公支系是以大有公祠堂的一个房分的形式存在的。这个支系在乾隆间分化为三个房分,从此维持稳定的宗族活动。到民国十八年时,长房、三房绝嗣,二房也只有两名男丁。虽然二房仍然继承了允胜公支系在大有公祠堂中占有的份额,但此时维珠、来果毋宁理解为两个主干家庭更为合适。允胜公支系发展到这一阶段,可以认为已经解体。

四、结 论

宗族组织为成员提供仪式生活与社会网络,在发展较成熟时,又具有控产机构的能力,它在近代中国商业发展中具有重要意义②科大卫:《近代中国商业的发展》,周琳、李旭佳译,杭州:浙江大学出版社,2010年,第103~104页。。本文的案例研究却提供了宗族蓬勃发展的反面,即一个宗族组织衰亡的机制。经济力量不足与人口损失是这一宗族组织衰亡的主要因素。

驼岗萧江氏允胜公支系在乾隆末、嘉庆初分化为一个独立的支系,经过100余年的发展,结果是趋于衰亡。通过家产纠纷可以看到他们始终未获得强大的经济力量,也就无法支持其成员商业或科举的发展。太平天国战争造成宗族人口损失过半,此后的几十年中也一直没有复苏,使得宗族组织最终无法维持房分结构,停止轮值祭祀,蜕化为若干个主干家庭。

(笔者在前往歙县绍濂乡收集材料、考察访谈过程中,得到黄山市中国徽州文化博物馆程乔先生的极大帮助,特此致谢)

责任编校:张朝胜