基于汉语新闻语料库的季节隐喻研究

2014-04-28马博森王荣斌

马博森,王荣斌

国内外隐喻研究源远流长,主要有功能、认知、修辞以及话语分析几个不同的研究视角。其中,基于语料库分析法的言语隐喻话语分析研究成为发展趋势之一。这类研究大致可分为两类:一是探讨隐喻表达式的识别问题①A.Deignan,Corpus- based Research into Metaphor,In G.Low & L.Cameron,Researching and Applying Metaphor,Cambridge:Cambridge University Press,2009,pp.177 ~202;G.Steen,A.Dorst,J.Herrmann(eds.),A Method for Linguistic Metaphor I-dentification:from MIP to MIPVU,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2010.;二是分析隐喻表达式的特征及其用法②J.Charteris-Black,Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis,New York:Palgrave Macmillan,2004;A.Deignan,Metaphor and Corpus Linguistics,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2005;A.Stefanowitsch,S.Gries,Corpus- based Approaches to Metaphor and Metonymy,Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006;V.Koller,Business Media on Marketing:Metaphors of War,Sports and Games.In V.Koller,Metaphor and Gender in Business Media Discourse:A Critical Cognitive Study,New York:Palgrave Macmillan,2004,pp.64 -113;E.Semino,Metaphor in Discourse,Cambridge:Cambridge University Press,2008.。值得一提的是,近年来有学者开始借助语料库分析法来研究多模态隐喻③A.Cienki,C.Mülle,Metaphor and Gesture,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2008;C.Forceville,E.Urios- Aparisi,Multimodal Metaphor,Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2009;K.Chui,Conceptual Metaphors in Gesture,Cognitive Linguistics,vol.22,2001,pp.437-458.。然而,具体到新闻话语中的隐喻研究,目前尚无在汉语书面新闻语料库和口语新闻语料库基础上进行的季节隐喻综合实证探讨。鉴于此,本文在LDC-on line在线书面新闻语料库和自建口语新闻语料库基础上,分析汉语新闻话语中的季节隐喻的特点。

一、语料的收集与加工处理

语料分为书面新闻语料和口语新闻语料。前者来自在线新闻语料库LDC-on line中的汉语书面新闻子库。该库收集了我国新华社和台湾地区“中央社”、新加坡联合早报以及法国法新社1991年至2005年15年间刊发的汉语新闻,库容为1,368,064,442字。后者是自建的口语新闻语料库,源于中央电视台两档新闻谈话类节目《今日观察》和《新闻 1+1》,库容为6,279,145 字。

筛选语料中可表达隐喻义的季节表达式的步骤分为:1)确定语料检索词。本文将《同义词词林》①梅家驹:《同义词词林》(第二版),上海:上海辞书出版社,1996年。中的“四季”词汇及“自然现象”和“气象”中与特定季节相关联的天气词汇作为语料检索词,共126个。2)在两个语料库中逐一检索这些季节表达式,并发现:126个季节表达分别有96个和29个出现在书面新闻语料库和口语新闻语料库中,共现行总数分别为176,781条和596条。3)确定语料中的季节表达式是否可表达隐喻义。对于季节表达式的意义,依据共现行语境是否为季节语境来判断。若共现行语境为季节语境,则季节表达式表达常规义,反之则表达隐喻义。例如:

(1)春天的拉萨街头,郁郁葱葱,街道两旁的树木衬托出春的气息。

(2)深圳南山区一些楼盘贴出“售罄”字样,昭示着春天似乎真的降临。

(3)……演奏的《春天》技法纯熟,音色优美……台下不断发出赞美之声。

例(1)共现行属于季节语境,“春天”表达常规义,而例(2)共现行是房地产市场语境,因此,“春天”表达隐喻义,属于季节隐喻。

有些共现行中,季节表达式既非其常规义,亦非隐喻义,而是作为专有名词出现。例(3)便是如此。这类用法与本研究无关,将其剔除。

这样一来,共有14个季节表达式在两个语料库中可表达隐喻义,分别为:春天、春风、春雨、春雷、高温、秋天、秋风、冬天、寒冬、严冬、小阳春、寒风、寒流和寒冷。将这14个季节表达式的所有语境共现行存档,作为样本语料库。量化统计时,若一条共现行中出现一个以上相同或不同的季节表达式,我们会根据共现行中出现的季节表达式的数量相应作多条计,如:

(4)这个春天是两岸和平的春天,是两岸共同发展的春天。

例(4)“春天”共出现三次。其中,首次出现是常规义,之后两次是隐喻义。我们将该例计为3条共现行,一条为常规义的共现行,两条为隐喻义的共现行。

语料统计初步结果:1)书面新闻语料库中14个季节表达式的共现行总数为45,456条;2)口语新闻语料库中14个季节表达式出现了11个,即春天、春风、高温、秋天、冬天、寒冬、严冬、小阳春、寒风、寒流和寒冷,共现行总数为294条。春雨、春雷和秋风3个季节表达式未出现;3)将两部分共现行总数相加,样本语料库共包含45,750条共现行。

二、结果与讨论

(一)总体分布、隐喻化情况及语体差异

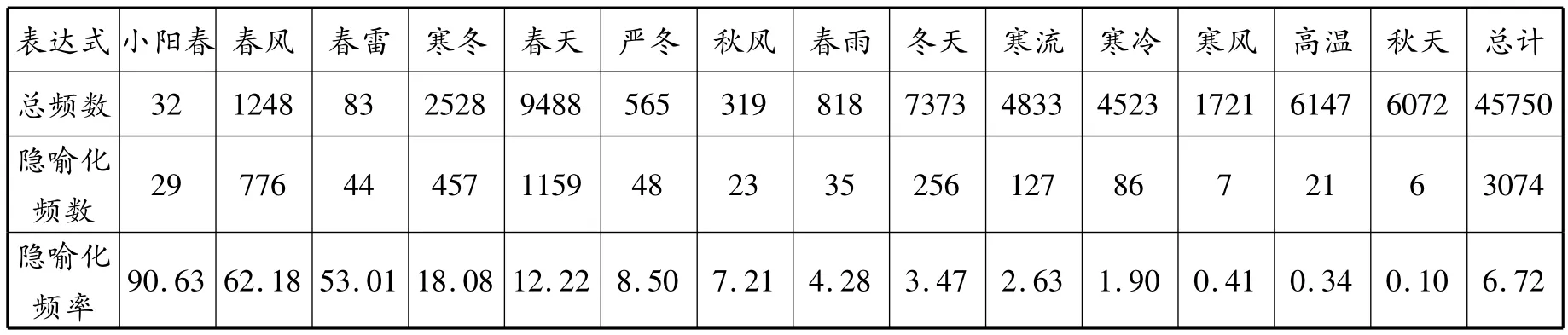

本小节首先分析可表达隐喻义的季节表达式在样本语料库中的分布及隐喻化情况,具体涉及因素及统计结果如表1:

表1 可表达隐喻义的季节表达式在语料中的总体分布及隐喻化情况

观察上表,可以发现:

第一,45,750条共现行中仅有3,074条是表达隐喻义的,隐喻化频率仅为6.72%。这说明,整体而言,季节表达式在汉语新闻话语中的隐喻化程度很低。

第二,单个季节表达式的隐喻化程度高低不一。小阳春的隐喻化程度最高,其隐喻化频率约为91%。其次是春风和春雷,平均隐喻化频率约58%。之后是寒冬、春天、严冬和秋风,平均隐喻化频率约12%。最后是春雨、冬天、寒流、寒冷、寒风、高温和秋天,隐喻化程度极低,隐喻化频率均在5%以下。本文将小阳春称为高隐喻化季节表达式,春风和春雷称为中隐喻化季节表达式,寒冬、春天、严冬和秋风称为低隐喻化季节表达式,春雨、冬天、寒流、寒冷、寒风、高温和秋天称为罕隐喻化季节表达式。

第三,季节类型方面,能表达隐喻义的春季和冬季表达式分别为4个和7个,但夏季和秋季表达式分别只有1个和2个,且均为低隐喻化或罕隐喻化型。这说明,在汉语新闻话语中,表达隐喻义时人们多选用春季和冬季表达式。之所以如此,原因可能在于春季常被用来象征新生或生机,相应地,春季表达式也被赋予了积极隐喻义;而冬季因寒冷、沉寂等特点常被用来比喻萧条或冷清,很多冬季表达式也被赋予了消极隐喻义。春季和冬季表达式与特定隐喻义的这种关联为大众所熟悉和接受,成了人们百科知识的一部分,它们在新闻话语中的使用不会让新闻受众感到突兀,反而可以增强新闻报道的生动性。下面看两个例子:

(5)在率领员工制造春天的时候,他也给员工送去春天,送去温暖。

(6)能换回一壶油和一袋米,在经济寒流侵袭的冬天,体现了政府对他们的一份心意。

例(5)中,春天隐喻的运用使得企业家与员工同舟共济的画面跃然纸上。例(6)中冬天隐喻和寒流隐喻的使用既表明经济形势的严峻,也彰显政府的物质关怀。

与春季和冬季表达式不同,夏季及秋季表达式与特定隐喻义的关联尚不普遍,即使有一些,由于不像表达隐喻义的春季和冬季表达式那样为民众喜闻乐见,因而在新闻话语中出现较少。

综上所述,除个别季节表达式之外,绝大多数季节表达式在汉语新闻话语中的隐喻化程度不高,春季隐喻和冬季隐喻多于夏季隐喻和秋季隐喻。

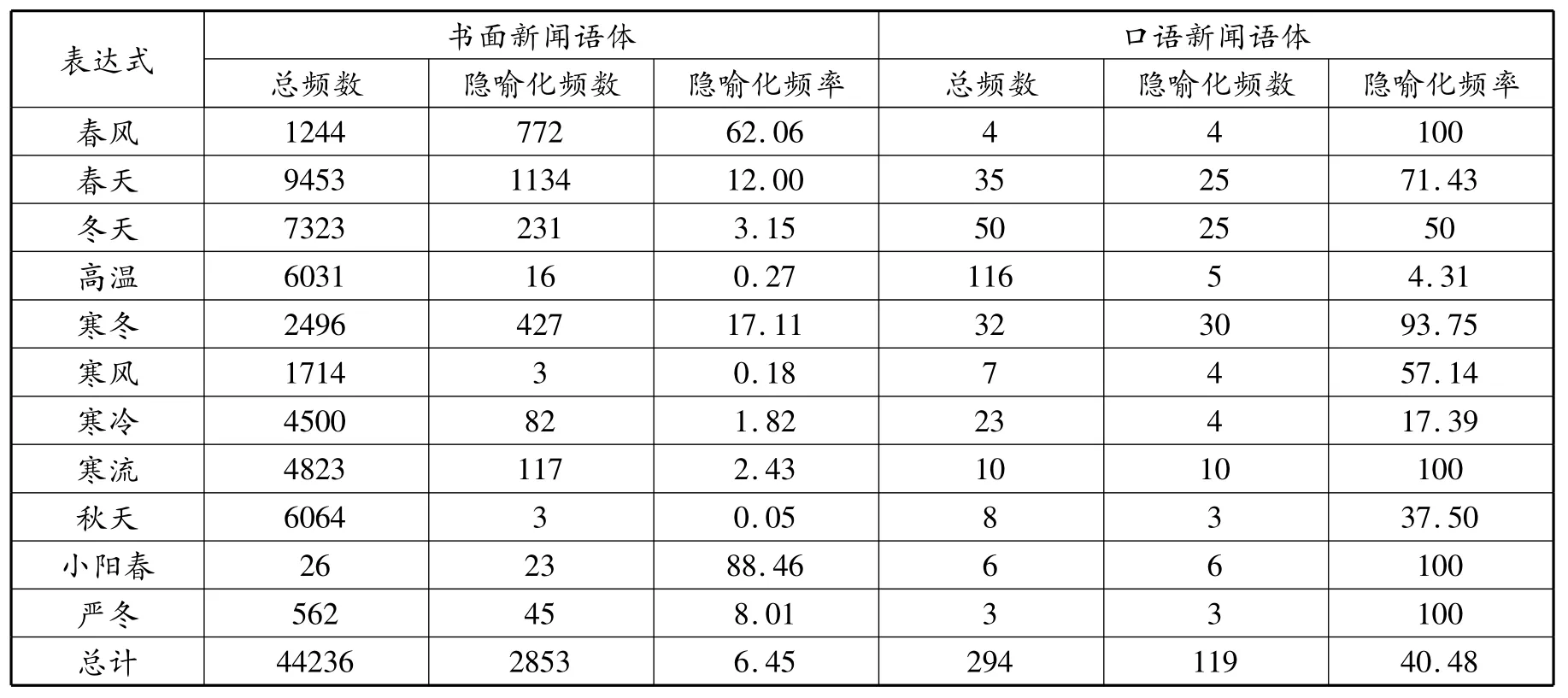

季节表达式在汉语书面新闻语体和口语新闻语体中具有隐喻化差异。为使两种语体具有可比性,统计时剔除了仅在书面新闻语体中出现的3个表达式。结果如表2所示。

表2 季节表达式在两种新闻语体中的隐喻化情况比较

从表2可以看出:在书面新闻语体中,季节表达式的总体隐喻化频率仅为6.45%,而口语新闻语体为40.48%;就单个季节表达式而言,书面新闻语体中隐喻化频率高于50%的只有2个,而低于10%的却达7个之多,但在口语新闻语体中,隐喻化频率在50%及以上的共有8个,而低于10%的仅有1个。11个季节表达式在口语新闻语体中的隐喻化程度均远远高于其在书面新闻语体中的隐喻化程度。这说明,季节表达式在口语新闻语体中的隐喻化程度远高于书面新闻语体。

(二)季节隐喻在汉语新闻话语中的题材分布及喻义

本小节先讨论季节隐喻在新闻话语中的题材分布,然后分析其喻义。

表3 季节隐喻在汉语新闻话语中的题材分布

1.季节隐喻在新闻话语中的题材分布

本文将新闻话语题材分为经济、政治、文化、社会、科技、教育和体育7大类,统计样本语料库中季节隐喻共现行的题材分布情况,结果如表3所示。

分析表3可知:

第一,春天和春风所占比例远远高于其他季节隐喻,分别为37.70% 和25.24%,本文称其为高频季节隐喻。之后是寒冬和冬天,所占比例分别为14.87%和8.33%,本文称其为低频季节隐喻。其余10个季节隐喻所占比例均低于5%,本文称其为偶现季节隐喻。

第二,从季节隐喻在不同题材中的使用频率看,经济题材占压倒性优势,占57.35%。其他6个题材加起来不足50%。

第三,从每个题材中的季节隐喻多样性看,也是经济题材最多,14个季节隐喻均有出现。其次是体育题材,出现了11个。接下来是政治和文化题材,各出现了10个。之后是社会、科技和教育题材,分别出现了9个、7个和6个。

第四,从单个季节隐喻所使用的题材范围看,春天、春风、寒冬、寒流和春雨用于所有7个题材,冬天、寒冷、严冬和春雷用于5种题材,高温、小阳春、秋风、秋天和寒风出现于4种以下题材中。

第五,从单个季节隐喻在不同题材中的使用频率看,除春天在科技题材、春风在社会题材、寒流和高温在教育题材、春雨在文化题材、春雷在政治题材和秋风在体育题材最高之外,其余7个均在经济题材中最高。

上述分析揭示了汉语新闻话语中季节隐喻的两个特征:一是经济题材中的季节隐喻出现最频繁;二是绝大多数季节隐喻的使用比例均低于5%,只有春天、春风、寒冬和冬天高于该比例。

2.季节隐喻在汉语新闻话语中的喻义

季节隐喻可以是积极,也可以是消极的。具体到单个季节隐喻来说,有些仅表达积极义,有些只表达消极义,而有些则呈现出语境变化性,时而为积极义,时而为消极义。据此,我们将仅表达积极义的季节隐喻称为积极季节隐喻,仅表达消极义的称为消极季节隐喻,将既可表达积极义又可表达消极义的称为两可季节隐喻。下面通过实例加以探讨。

积极季节隐喻指促使经济、社会、政治等领域发展的积极因素、有利局面或趋势,包括春风、春雨、春天、小阳春和春雷5个。

第一,春风和春雨主要喻指有利于相关领域发展的积极因素或环境。例如:

(7)可喜的是,武大乘着高教改革的春风已迈出了坚实的步伐。

(8)政府推出一连串的经济政策如个人游,泛珠江三角洲区域合作等使港澳经济如春雨滋润。

春风所到之处,生机盎然。例(7)借用春风喻指高教改革给武汉大学带来了积极又神奇的发展动力。提起春雨,人们不禁会想起杜甫的“随风潜入夜,润物细无声”,想起韩愈的“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”等。这些优美的诗句形象生动地描述了春雨之可贵。例(8)借用春雨喻指中央政府加强港澳与内地联系的措施给两地经济发展所带来的促进作用正如春雨润物,及时而又富有成效。

第二,春天和小阳春描述相关领域处在良好的发展态势中。不过,后者所指的良好发展态势常常是暂时的,而前者没有这样的含义。例如:

(9)世纪之交,我们迎来了我国科技事业发展史上又一个春天。

(10)亚洲金融风暴以来,香港楼市多次出现小阳春,但均转瞬即逝。

春天常被视为一年中最好的季节,万物复苏,生机勃勃。例(9)使用春天喻指我国的科学技术事业具有良好的发展态势。小阳春本义指代冬天出现的短暂变暖的气候现象,例(10)借用该隐喻说明香港房地产市场自金融风暴以来出现过多次短暂变好的情形。

第三,春雷隐喻给经济、政治、社会、体育等领域带来积极影响的重大事件、重要措施、重要信息等。例如:

(11)年初,邓小平同志视察南方,发表重要谈话,犹如春雷震响,使人心意昭苏。

(12)实行农业大包干,奏响了我国农村改革的第一声春雷。

20世纪90年代初,邓小平同志的“南巡讲话”为中国指明了进一步前进的方向。例(11)用春雷喻指“南巡讲话”所产生的巨大影响。我国的改革开放肇始于农村,而农村经济改革的一个伟大实践就是实行“农业大包干”。例(12)用春雷喻指这一伟大实践的划时代作用。

消极季节隐喻表示经济、社会、政治等发展遇到的不利因素、困难局面或变坏的趋势,包括冬天、寒冬、严冬、寒流、寒冷和寒风6个。

第一,冬天、寒冬和严冬隐喻表示相关领域正遭遇挫折、陷入困境的情形。例如:

(13)漫画业正步入寒冷的冬天,不景气已造成总体业绩下落六成。

(14)海啸灾难使印尼旅游业遭遇寒冬,但躲过劫难的菲律宾旅游业却迎来了繁荣。

(15)台湾“财政部门”昨天公布的数字预示台湾经济将继续走过一个较为漫长的严冬。

冬天是一年中最寒冷的季节。例(13)借用它喻指漫画业的发展遇到了很大的困难,整个行业一片萧条。寒冬和严冬的本义均指寒冷的冬天,意味着当年的冬季气温低于常年。例(14)和(15)分别用它比喻印度洋海啸给印尼旅游行业带来的灾难性影响和我国台湾地区经济将要面临的不景气局面。

第二,寒流用来喻指对相关领域的发展带来不利影响的消极因素。寒冷既可喻指相关领域的发展遇到了困难,又可喻指人们遭遇厄运时的痛苦感受。例如:

(16)金融海啸袭来,中国服装业感受到了阵阵寒流。

(17)小泉参拜靖国神社……使得日本与亚洲部分国家间的外交关系变得更加寒冷。

(18)化验单上写的竟是“胃癌晚期”。那个冬天,他的心寒冷痛苦。

寒流亦指寒潮,是冬季的一种灾害性天气,所经之处,气温骤降并伴随雨雪冰霜等恶劣天气。例(16)借用它说明金融海啸对服装业的侵袭犹如入侵中国的寒流,带来的是破坏和灾难。寒冷指气温低、天气冷,常与天寒地冻、冰天雪地相连。例(17)涉及小泉执政时期日本与亚洲部分国家之间的紧张外交关系,寒冷喻指小泉参拜靖国神社的丑恶行径使得原已紧张的外交关系变得更加紧张。例(18)借用寒冷形容被查出胃癌晚期的病患心情十分痛苦,情绪低落到冰点。

第三,寒风仅见于经济题材,喻指经济危机对经济发展所带来的消极影响。例如:

(19)在经济危机的寒风横扫之际,杉杉首当其冲遭遇的就是出口难题。

(20)危机当中,中国纺织服装业如何突围?寒风里,中国纺织服装业能否逆风飞扬?

寒风指冬天的冷风,当其横行肆虐时,万物萧瑟。例(19)和(20)借助寒风隐喻说明席卷全球的经济危机给服装业和纺织业带来的严峻挑战。

除以上讨论的11个季节隐喻之外,还有3个季节隐喻的喻义呈现语境变化性,它们是高温、秋风和秋天,属于本文所界定的两可季节隐喻。下面逐一说明:

第一,高温作为积极季节隐喻时,表示经济、文化、体育和教育领域中的某个方面正处于红红火火的发展态势。例如:

(21)正值学生放暑假,游乐园迎来更多客源。“这部分客源是被游乐业‘高温’激活的。”黄小强说。

(22)从上个世纪八十年代算起,藏书热在北京一直高温不退……藏书人都把藏书当作平生第一大爱好。

例(21)中的高温喻指游乐业的发展红红火火。例(22)中的高温喻指北京的藏书热历久不衰,越来越多的藏书爱好者乐在其中。

作为消极季节隐喻,高温仅出现于经济题材,表示经济发展偏离了理性轨道。例如:

(23)土地天价拍卖现象大幅减少,还有哪些配套新政出台?高温楼市能回归理性吗?

例(23)用高温隐喻楼市发展失去理性,偏离了健康发展的轨道。

第二,秋风作为积极季节隐喻时,既可表示在经济领域中企业快速占领市场,又可表示在体育赛事中运动员轻松战胜对手。例如:

(24)台湾来的“康师傅”以独特的风味出奇制胜,秋风般横扫京津方便面市场。

(25)美国名将阿格西二十六日以六比四、六比四,秋风扫落叶般轻取奥地利网球明星梅札尔。

上述两例中,秋风分别被用来喻指台湾来的“康师傅”如何迅速占领京津方便面市场,美国网球名将阿格西如何不费吹灰之力击败对手。

作为消极季节隐喻,秋风喻指经济发展所处的消极状态。例如:

(26)经济危机加剧的情况下,美国本土汽车企业的状况可谓是秋风萧瑟。

秋风虽不似寒风那么寒气袭人,但也会带来明显的气温下降,诗云:“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。”例(26)借助秋风的消极喻义说明经济危机给美国本土汽车企业带来了严峻局面。

第三,表达积极义时,秋天喻指经济发展步入成熟、繁荣的阶段。例如:

(27)今天是立春,但我们要迎来硕果

累累的秋天,可能还需要很艰苦的努力。

秋天是收获的季节,处处可看到丰收的景象。例(27)借用秋天比喻经济形势若要从“向好”发展到“繁荣”仍需人们付出艰辛劳动。

表达消极义时,秋天表示经济发展进入较为低迷的阶段。例如:

(28)中国股市如何突破暴涨暴跌的周期律?中国股市到底是要迎接春天,还是要等待秋天?

中国股市一度经历暴涨暴跌的极不稳定期。例(28)借助春天喻指股市的良好发展态势,秋天喻指股市所处的低迷状态。

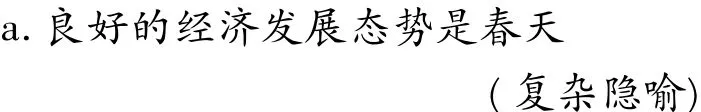

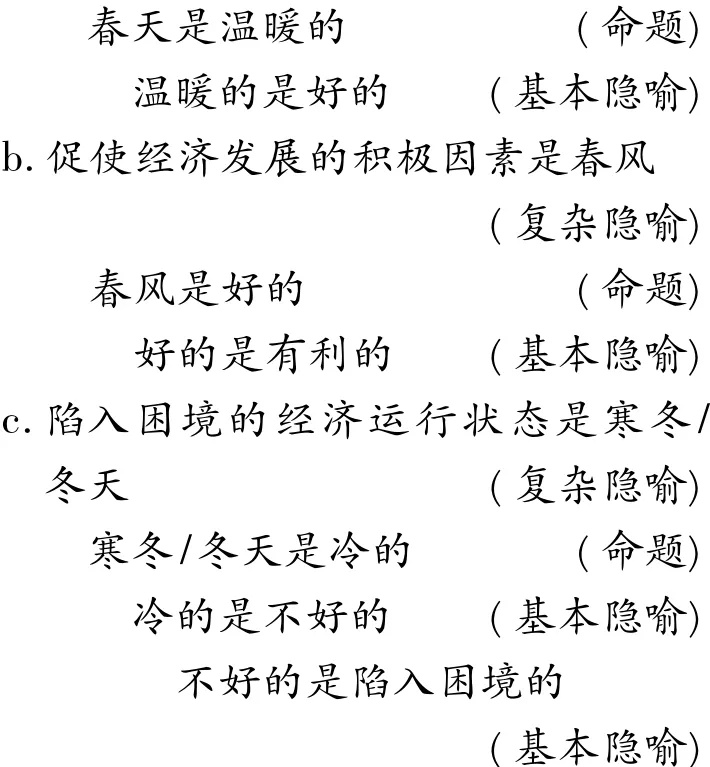

(三)汉语新闻话语中季节隐喻的形成机制

汉语新闻话语中的季节隐喻用法具有两个特征:一是绝大多数季节隐喻见于经济题材;二是绝大多数季节隐喻的使用比例均低于5%,只有春天、春风、寒冬和冬天4个高于这一比例。鉴于此,本小节拟以这4个季节隐喻在经济新闻话语中的使用为例来分析季节隐喻的形成机制。

概念隐喻是人的身体和所属文化互动的产物,有些具有普遍性,有些具有广泛性,而有些则是某一文化所特有的①Z.Kövecses,Metaphor in Culture:Universality and Variation,Cambridge:Cambridge University Press,2005;N.Yu,The Chinese HEART in a Cognitive Perspective:Culture,Body and Language,Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2009,p.31.。为说明概念隐喻为何具有上述特性,学者们在区分基本隐喻(primary metaphor)和复杂隐喻(complex metaphor)两种概念隐喻的基础上,提出了概念隐喻的分解分析法②J.Grady,Foundation of Meaning:Primary Metaphors and Primary Scenes,PhD Dissertation,Berkeley,CA:University of California,1997;G.Lakoff,M.Johnson,Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought,New York:Basic Books,1999;G.Lakoff,M.Johnson,Afterword,In G.Lakoff& M.Johnson,Metaphors We Live By,Chicago:University of Chicago Press,2003,pp.243 -276.。简言之,基本隐喻直接来自于人们的身体经验,具有普遍性和广泛性;复杂隐喻由基本隐喻与文化信念和假设结合而成,具有文化特殊性。Yu采用复合隐喻的分解分析法(Decompositional Approach to Metaphorical Compound Analysis)来分析复杂隐喻的形成机制,即将复杂隐喻自上而下逐级分解为不可再分的基本隐喻和命题③N.Yu,Beijing Olympics and Beijing opera:a multimodal metaphor in a CCTV Olympics commercial,Cognitive Linguistics,vol.22,2011,pp.595-628.。经济新闻话语中的季节隐喻属于复杂隐喻,我们借鉴Yu的分解分析法来探讨其形成机制。

首先,季节隐喻在经济新闻话语中的核心映射可表示为:

(1)经济域是季节域 (复杂隐喻)

其次,经济概念域进一步划分为经济实体概念与经济变化概念,前者指经济环境、经济效益以及影响经济发展的因素,后者指经济形势发生的动态变化,但在本文语料中并无表达动态经济变化概念的季节隐喻。这样一来,(1)可降格表述为:

(2)经济实体是季节现象 (复杂隐喻)

再次,(2)依然是复杂隐喻,结合春天、春风、寒冬和冬天4个具体季节隐喻可分解为:

(3)经济实体是季节现象 (复杂隐喻)

事实上,季节隐喻在其他新闻话语题材中的形成机制大同小异,均可视为由基本隐喻、命题或次级复杂隐喻构成的复杂隐喻,此不赘述。

三、结 语

本文在LDC-On line汉语书面新闻语料库和自建口语新闻语料库基础上,对汉语新闻话语中的季节隐喻做了实证分析。研究发现:(1)多数季节表达式在汉语新闻话语中的隐喻化程度不高,口语新闻中季节表达式的隐喻化程度又远高于书面新闻。(2)从题材角度看,经济新闻话语中的季节隐喻出现频率最高;从喻义角度看,春风、春雨、春天、小阳春和春雷属于积极隐喻,冬天、寒冬、严冬、寒流、寒冷和寒风可归入消极隐喻,而高温、秋风和秋天则可称为两可季节隐喻。(3)季节隐喻是由基本隐喻、命题和次级复杂隐喻构成的复杂隐喻。基于大型语料库的实证研究有助于揭示季节隐喻在自然话语中的真实使用状况。

责任编校:徐玲英