图书馆知识资本隐性知识构成及其价值特点分析★

2014-04-25毛赣鸣张月群

毛赣鸣 张月群

(1.赣南师范学院 江西 赣州 341000;2.南京农业大学 江苏 南京 210095)

1 知识资本理论简介

知识资本(Intellectual capital)亦可译成智力资本[1],即通过创新思维产生的知识价值,是一种动态的无形资产。知识资本概念相对于无形资产和知识产权来说,是一种较新的提法,但早在1969年由加尔布雷思(J.K.Galbrainth)提出,在他看来知识资本是一种知识性的活动,是一种动态资本。随着知识经济的发展,知识资本的内涵被深入发掘并逐渐形成了知识资本理论,如果追根寻源,无形资产和知识产权研究的历史演绎,都可视为知识资本理论的思想渊源。

知识资本理论在20世纪90年代有了长足的发展,是经济学和管理学在知识经济“热点”上交叉的产物,重点关注企业的增长方式及其与社会发展的关系。其代表人物主要有:埃德文森、沙利文、斯图尔特、斯维比、格雷厄姆、文森特、布鲁金斯、野中郁次郎等人[2]。

知识资本构成要素及其相互关系的研究是知识资本理论的重要组成部分。一般认为,知识资本包括人力资本和结构性资本等要素,但对知识资本的不同要素及其内涵存在着不同的看法,也正因为这样,使知识资本理论在面对各类经济和管理问题时,充满了活力,产生了各种代表性人物及其观点:诸如斯图尔特的知识资本“H—S—C”结构,斯维比的“E—I—E”结构以及埃德文森—沙利文的“知识资本=人力资源(未编码知识)+结构资本(已编码知识资产和经营性资产)”,布鲁金斯的“企业=有形资产+知识资本”等等都是较著名的论断[3]。

企业研究知识资本的重要目的,是为了加强对企业知识资本的管理。知识资本管理的基本内容是以人力资源(或人力资本)为前提或出发点(即“以人为本”),以结构性资本为保障和支持,促成个人的知识生产和创新,鼓励将个人未编码的知识转化为企业的编码知识(即知识资产),并对其中重要的知识资产实行法律保护(知识产权保护),使企业在开发这类知识时得到足够的收益,以保护它们创新的积极性。各流派在各自的知识资本理论框架下,提出了知识资本管理的具体内容。通俗地说,知识管理就是从自己拥有的创新成果取得最大化的利益,并在法律允许的范围内从他人的发明中充分受益的管理[4]。知识管理的具体内容是丰富多彩的,这也为该理论向其他各界的渗透提供了基础。

2 图书馆知识资本构成

将知识资本理论运用于图书馆理论与实践中,可以将图书馆视为开放的知识资本系统,这个系统与企业知识资本各有异同。图书馆知识资本实际上就是信息流、价值流、人力资源的有机结合形成的集合无形资产。其无形资产要素主要包括:图书馆特许经营权、网络使用权、图书馆知识产权、信息资源专用权、馆誉、人力资本等[5],这些要素反映了图书馆知识资本结构是一个持续发展的动态结构,跟企业一样,也可分为内部结构和外部结构。图书馆是作为一个相对独立的信息资源和知识系统在其内部和外部不断发生信息流、价值流的交换、互动、转移的。系统调控则是以知识管理为基础的系统反馈机制。

所不同的是图书馆知识资本内部结构是通过知识管理对信息流、价值流、人力资源进行的有机动态组合而形成的知识转移系统,该机制通过内部结构的调适,形成集合服务力、集合管理力,将图书馆依法拥有的知识产权和已编码知识,源源不断地输送给用户方或读者,完成显性知识和隐性知识的转移。这是一种利他行为。

图书馆知识资本外部结构特点主要表现在其知识转移机制,对于图书馆来说是履行其社会职能,体现其社会存在的核心价值。对于用户和读者来说,则是通过图书馆信息资源的无偿服务和图书馆无形资产使用权(公益权)的无偿转让而获益,进而完成用户人力资源价值的开发和提升。从图书馆知识资本结构分析中不难看出:图书馆的知识转移机制是一个开放体系,是一种公有权的体现,图书馆知识资本运营的获利者并非图书馆自身,而是公众、用户和读者。图书馆的知识转移机制是构成图书馆核心价值体系的主要内容之一。

3 图书馆隐性知识特点

图书馆的隐性知识包括馆员个体的隐性知识和图书馆组织集体的隐性知识。图书馆员工个体的隐性知识主要是指员工的工作与服务的经验和能力、服务态度、服务质量和水平、人生事业的价值观念和立场、理想愿望、生活阅历、思维模式、发现问题解决问题的能力以及学习新知识接受新事物的能力等。图书馆组织的隐性知识指员工在工作中处理问题的共同的经验、教训,长期以来约定俗成的工作方式、方法,员工之间、员工与读者之间知识沟通和交流的机制,图书馆对读者服务的整体水平和信誉,图书馆内部的亲和力与凝聚力,员工共同的工作理念、道德信仰和精神风貌。

从表面看,用户到馆学习、搜索、借阅和利用图书、期刊、数字资源,只是显性知识的获取行为,其实,这种通过图书馆获取知识的行为本身,已经包含了图书馆员(未编码知识)对已编码知识的再编码劳动所创造的价值,即显性知识的传递过程已经包含了隐性知识的转移。

从图书馆知识资本构成来看,实际是一种动态知识活动和资本活动的组合,它将在知识资本的运营中实现其价值,由于图书馆采取了开放式的运作模式,而不是像企业知识资本活动那样尽可能防止知识的外溢,以取得知识资本运营的增值,恰恰相反,图书馆知识资本的开放性就是要促成知识外溢,故图书馆知识资本运营不是为了增值自身的价值以获取利润,而是将这部分价值通过使用价值和效用价值的方式转移成用户、读者的使用价值,其主要特点是通过无形资产使用权的无偿转让和显性、隐性知识的转移来实现价值向使用价值转移这个目的。图书馆知识资本循环则是确保这种转移机制持续实现其价值而进行的周期性运营。通过图书馆知识资本循环将持续实现知识转移(显性的和隐性的)价值增值功能。

图书馆隐性知识转移,通常是伴随着显性知识的转移而发生的。具体包括:内部结构的内循环和外部结构的外循环来分别完成图书馆人力资源内部知识转移和用户人力资源外部知识转移的。系统整体循环则是知识转移内外循环的综合表征。这三个组成部分的关系可通过建模加以分析。

4 图书馆知识资本循环系统的知识转移

4.1 建模

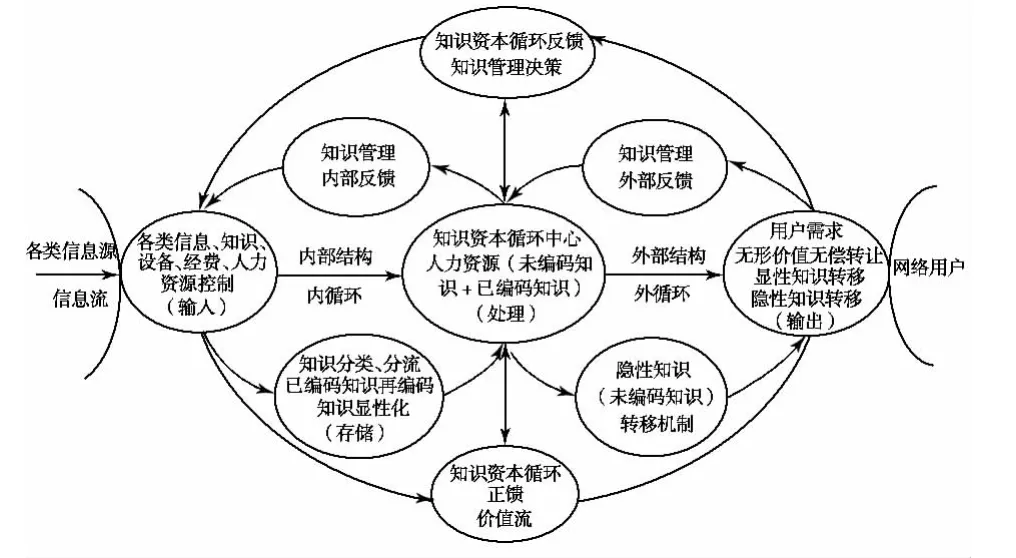

根据知识资本理论,可以构建模型如图1所示:

图1 图书馆知识资本循环系统知识转移模型

4.2 内循环

内循环是图书馆搜索、消化、筛选、接纳、加工、存储、管理社会知识、信息资源的内部循环作业,伴随图书馆人力资本的投入、经营性资产的投入、已编码知识再编码的投入、从隐性知识到隐性知识(社会化)、从隐性知识到显性知识(外在化)、从显性知识到显性知识(综合化)、从显性知识到更高的隐性知识(内在化)的内循环知识转移机制而完成的知识价值积累和增值。这是图书馆知识管理中由图书馆员(未编码知识)群体参与的,从隐性知识(潜在信息源)到隐性知识(隐性知识价值)的社会化、有序化过程,其资本化表现为知识的循环和价值的积累,是使技术和知识的更新持续有利于无形价值向用户方转移,从而达到隐性知识的显性化(外在化)效用价值的前提。可见,内循环机制是通过知识管理,以图书馆存量知识资本、增量知识资本、集合服务力等内生价值和功能的提升为主要特征的。

4.3 外循环

外循环机制是图书馆满足用户需求的环境、窗口、职能、项目、技术、信息、知识、专题、文化服务等措施,是图书馆人力资源与用户人力资源直接接触、沟通、交流和互动的机制,通过形体、动作、表情、语言、文字、技术设备完成有关显性知识和隐性知识的转移。其效率不仅取决于图书馆的存量知识资本和增量知识资本,更重要的取决于图书馆人力资源的整体素质、知识水平、专业技能、服务态度、道德品质、敬业精神、集合服务力、群体隐性知识及图书馆潜在的文化特质等无形价值。图书馆隐性知识的外循环机制的显性化还表现在为用户提供针对性的、必要的用户培训、导读、宣传、检索、标识、引导及专题讲座、定题服务、咨询服务、情报跟踪、方法示范、技术指导、现场答疑等综合性优质服务能力上。这些图书馆的隐性知识是通过馆员群体在与用户的直接交流中,持续传递给用户的。用户的需求、反应的问题等则可通过多渠道反馈机制提供知识管理层调控,不断完善知识转移的内循环和外循环。而对于用户来说,通过图书馆的外循环机制,也程度不同地完成了知识的社会化、外在化、综合化、内在化转移过程。图书馆外循环机制是双向交流机制,由于隐性知识的个性化特点,只有对长期持续使用图书馆的用户个体来说,才能完成完整的知识受益全过程。

4.4 系统整体循环

系统整体循环是对图书馆知识转移的整体控制,由内循环和外循环共同构成。

内循环通过输入和处理环节,完成信息流、资金流、技术流、物资(设备)流的交易、入库、入藏、编码、存储、处理等工作,图书馆人力资源(未编码知识)的投入和知识管理的动态调控是使系统有序化、目的化、高效化的关键,以人为本的知识管理才能有效提升图书馆存量知识资本、增量知识资本、集合服务力等内生价值和功能,并加速知识资本循环周期以增值。

外循环通过处理和输出环节,完成图书馆存量知识资本、增量知识资本、集合服务力价值向用户方使用价值的转移。这种无形价值的转移通常包括显性知识和隐性知识两个方面,图书馆人力资源的参与,是用户知识受益最大化的基本保障,关键在于图书馆员提供的专业服务是群体的、全方位的、分流的、针对性的、经验性的、技术性的、准确性的隐性知识转移,有利于用户达到利用图书馆的目的需求。

系统整体循环是内循环和外循环的协调机制,是知识管理整体调控下的、图书馆员全体参与的知识资本管理运营机制,其中心环节是处理环节,可概括为:图书馆人力资源(未编码知识)+已编码知识。该中心环节分别连接内循环系统和外循环系统,是图书馆知识资本核心区,也是图书馆内生价值的来源及知识转移的凭借。图书馆显性知识是伴随图书馆隐性知识的协同向不同用户分流转移的,这正是图书馆隐性知识转移机制的奥秘所在,看似编码知识或显性知识向用户方的转移,却潜藏着图书馆人力资源未编码知识或隐性知识价值向外溢出和转移,用户在自觉或不自觉中受益于图书馆隐性知识价值的输出,并转化为其自身的使用价值。这种周而复始的图书馆知识资本循环所形成的价值积累,一方面表现为图书馆知识、信息服务能力的提升,另一方面表现为用户方人力资源开发价值的提高,由此履行图书馆自身的社会存在价值。

网络环境下,图书馆知识资本循环系统是一个更加开放的社会信息网络系统,其支持的隐性知识转移机制已突破地域和空间的限制,图书馆的特色化、专业化、功能化积累优势有可能形成隐性知识转移的智能化,将更有利于图书馆知识资本循环系统社会效益的最大化。

[1]袁庆宏.企业智力资本管理[M].北京:经济管理出版社,2001:1-10.

[2]吴江.知识创新运行论[M].北京:新华出版社,2000:25-66.

[3](美)巴鲁·列费.无形资产——管理计量和呈报[M].王志台,译.北京:中国劳动社会保障出版社,2003:9-80.

[4]毛赣鸣.图书馆知识资本构成及其价值转移机制研究[J].图书情报工作,2006,50(7):77-81.

[5]毛赣鸣.图书馆知识资本运营机制[J].大学图书馆学报,2008,26(2):8-14.