客家传统服饰特色形成的主要动因

2014-04-20张海华

张海华

客家传统服饰特色形成的主要动因

张海华

在移民精神、文化融合、人文地理环境和造物思想等动因趋势下,客家文化及客家传统服饰特色逐渐形成。我们可以将客家传统服饰特色集中概括为以中原文化为基础和源头,融合了客家移民途经地、驻足地、定居地的少数民族和土著特色,历经千年积淀而成,具有广泛的地缘、深厚的文缘和一脉相承的亲缘,内涵丰富、独具特色,是清晰展示汉民系文化由北至南、由内陆向海外传播、发展、壮大的“活化石”。

客家传统服饰 移民精神 文化融合 人文地理 造物思想

很多人第一次面对客家传统服饰(参见图1)时都会误认为:她们是某个少数民族的衣着。这种感觉正好说明了客家传统服饰特色的识别性。她们独特的衣裙结构、幽古的色彩组合、神秘的图形符号都源于客家民系的历史与文化心理:多次移民历练出的精神、汉楚越吴瑶畲等文化的融合、客家地区的人文地理环境和“易”的思维系统,等等。这些都是客家传统服饰特色形成的具体动因。

图1 客家妇女传统服饰

一、移民精神

“客”是相对于“主”的概念,“客家人”意指相对于闽越赣边区土著人而言的外来人——他们来源于中原汉族。可以追溯到2000多年前的先秦,漫长历史长河里,中原汉人因战乱、天灾等经历了数次大小规模的南迁,在赣闽粤边区逐渐形成。与客家民系形成、壮大有关的中原汉人大规模南迁学术界一般有“五次说”和“六次说”。迁徙中他们跋山涉水、几经转折谱写了一部血泪交织的移民史,因此许怀林先生认为:“客家的优秀文化,即是移民的优秀文化。”[1]

(一)中原情结

作为移民,特别是因战乱、天灾造成的移民,他们对原住地的依恋心理往往会非常执着,这种心理受到时间长短、年龄大小的影响,更受原住地与新驻地(包括途经地和定居地)的文化、经济、地理环境等差异影响。“社会归属的划分完全不是价值中立的,而是决定着人们的生活机会与特权。在社会极度重视种族归属的情况下,它会带来耻辱、排挤与迫害”[2]。借此观点也可以推论出在资源紧缺、等级归属森严的封建社会里,一批批南迁的中原人都会不同层度的遭受途径地和定居地原住民的羞辱、排挤与迫害。这种处境强化了赣南客家先民与客家人对中原的依恋,加深了他们的中原情结。同时,中原文化的博大精深等能量也慰藉着他们因迁移而创伤的心灵。客家先民及客家人以“中原正统”自居,并以此自信、自豪。客家传统服饰特色形成很重要的动因之一,就源于他们执着的“中原情节”和坚定的“文化自信”。

(二)开拓精神

在移民心理中还有“边缘与中心”或“主与客”的落差,“客家人”这个名称正出于清朝闽粤大规模的械斗时对外来中原人带有贬义的称呼。“社会逆境的可变性,使受挫折者产生改变逆境的必胜信心;但社会逆境中的人心难测和故意陷害性,又使受挫折者感到无能为力。”[3]所以,人在挫折面前时常表现出进取或退缩两种态度。具体迁徙中携老扶幼、背井离乡、颠沛流离、疾病饥饿、被驱赶凌辱等等苦难,一般会在移民心中留下三种不同印记:1.自卑、消沉堕落;2.病态,把苦难内化为深层隐痛,压抑中顺服,或病态的爆发;3.乐观,化苦难为力量,乐观自信、开拓进取。而客家先民及客家人的文化自信与迁移中磨炼的坚忍意志,积淀成了他们创新涉险的文化因子,激励着他们不断进取,成了客家先民异地拓新重要的核心动力。促成了他们不断强化、塑造自己的“中心”形象,汉化土著,从而反“客”为“主”自成民系;也同时促成了他们服饰创造的信心与欲望,从本质看客家传统服饰特色形成正是源于客家人基因中凝结的“开拓精神”。

二、文化融合

客家先民从中原出发不断南迁的过程中,主要经历了中原、楚、吴越、巴蜀、苗瑶畲和土著等文化的洗礼。这些文化因子成就了客家文化特色。除我们较熟知的客家与中原文化关系、客家与土著文化关系外,下面再介绍两种文化融合关系:

(一)客家与畲瑶的关系

早在《周易》等典籍中“畲”[4]字就已出现,意为刀耕火种,耕作田地。从“畲族”字面就可以把握该族的特性:开荒耘种的游耕族群。是一批早于客家民系形成,生活在闽、粤、赣三省交汇山区的少数民族居民。部分南迁这里的中原汉人一般把他们归为当地“主人”。但是,他们自称“山哈”,“哈”在畲语中意为“客人”,“山哈”即山里的客人。其实,很多学者也认为“畲族”同“客家”一样也是移民。学术界还有“一种认为瑶畲同源……‘五溪蛮’(武陵蛮)即为畲瑶民族的先民,后来由于历史的原因,迁居到南岭山脉西部的被称为瑶人,在东部的则发展为今天的畲族”[5]。由此可见,畲族人、瑶族人与南迁汉人具有一致的心态:客人。这种共同的心理为文化融合奠定了基础。再有,长期杂居也为文化融合创造了条件。《崇义县志》载:“(崇义)輋人附寄,刀耕火种,猎射为食;柔顺者稍向化。”[6]今天,在赣南南康市西南部的赤土还有一个畲族镇,共有9000多畲族人生活在那里。还有,“战争是民族融合的强迫力量,也是文化融合的催化剂”[7]。也有学者认为共同利用是文化融合的催化剂。由此可见,为共同利用而联合起来反抗入侵与压迫的战争更具有加速文化融合的作用。如宋末元初,畲族人民在陈吊眼、许夫人领导下,组成“畲军”,配合文天祥、张世杰等抗元武装,展开抗元斗争。1516年,畲族谢志山、兰天凤为反抗明政府的压迫,举行农民起义攻占南康、赣州等地,杀贪官、没收地主土地,受到当地汉人拥护。太平天国革命时期,畲族人也积极参加,不断爆发反洋教运动,反对帝国主义侵略的斗争等等。这些为共同利益而联合起来的斗争,客观上成了畲汉文化融合的加速剂。

正因为拥有共同的心理基础、利益和长期杂居的条件,使得畲瑶成为对客家影响最深远的少数民族,在民俗、信仰、生产、服饰等多方面促成了客家文化特色。特别是客家传统服饰,大到款式搭配,小到装饰图案都较多的学习了畲族。

(二)客家与楚文化的关系

客家文化与楚文化不论是具体物态上,还是精神指示等方面,我们都可以看到诸多的联系。例如赣南,早在先秦时期,地域及势力范围方面,就曾多次归属楚国,“南安古吴地也,粼越界楚,昔人所谓吴越”[6]。“越以此散,诸公族争立,或为王,或为君,滨于海上,朝服于楚”[8]。“楚使吴起南平百粤,赣地属焉”[9]。风俗习惯方面,“按府旧志曰:‘与楚相接比,数相兼并,民俗略同。’”[6]特别是,随着中原汉人南迁路过楚地,深受楚文化影响,以及一些楚人入赣后,都给古代赣南带来了巨大影响。《南安府志》中就有“乃犹波靡楚俗”[10]的记载。如楚人尚巫的风俗就在赣南广泛流行,“赣俗信巫。婚则用以押嫁,葬则用以押丧,有巫师角术之患”[11]。“崇信巫鬼”[10]。这种巫灵思想促成了客家地区“头上三尺皆有神灵”的万物有灵观念。客家人同楚人一样有很强的自然崇拜。再如,客家人也对凤凰、社树等都有崇拜,常可见“丹凤朝阳”[12]等吉语和凤鸟纹样。从巫到万物有灵再到自然崇拜,不断升华成了客家人与万物和谐一体的生态观。在客家服饰上时常可见服饰纹样和精神指向。

三、人文地理环境

俗语云“一方水土养一方人。”《淮南子·坠形训》亦曰:“是故坚土人刚,弱土人肥,垆土人大,沙土人细,息土人美,秏土人丑。”[13]。这些均是我国古代先贤关于地理环境影响一个族群气质(性格)、体质和文化的论述。丹纳在《艺术哲学》中更加直接的叙述了地理环境对艺术的影响。这一规律在我国服饰艺术中也有反映,中原相对平阔的地貌上服饰艺术比南方较为粗犷、差异相对较少;南方因多水乡,风景秀丽,万物生机盎然,服饰艺术比北方较为灵秀。

(一)地理文化型

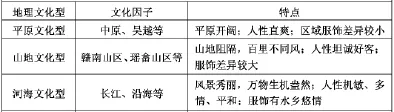

客家文化形成的诸多文化因子依据地理环境的特点,大体上可归为三类:平原文化型、山地文化型和河海文化型。(参见表1)它们共同促成了客家传统服饰多样性的特征。如赣州、南康、宁都服饰有清韵;三南(定南、全南、龙南)服饰有畲风,安远、崇义服饰有楚意等等。

表1 赣南客家文化形成的人文地理环境及特点

(二)地域人文事象

重大的人文事象会长久的渗透于人们的日常生活,对人们的文化心理及性格会产生深远影响,同时它又不断地刺激着另一文化事象的发生、发展,文化事象间形成绵延的链条。客家地域文化事象丰富,其中重大的人文事象对服饰文化影响深远。列举典型的革命事象如下:1.太平天国运动。众所周知太平天国运动(1851—1864)是中国近代影响深远,且以客家人为组织者与主力军的一次农民起义,它由南至北途径客家地区,其主张与客家人的服饰习俗相互影响、渗透着。太平天国纲领的反清意识在服饰制度上表现为推翻清制试图恢复汉制,太平天国定都天京以后,提倡新的衣冠服饰。如改革后的太平天国妇女多戴披肩头巾,这对赣南客家冬头帕的结构形式(披肩、护额、丝带三部分)和穿戴方式起到了巩固作用。再如,太平天国倡导女性不裹足,并且女军多穿宽衣、无领短衫和大脚裤等服饰,不能排除她们取法于客家传统服饰。这些服饰制度同时也对客家传统服饰观念起到了强化作用。2.红色革命。我国红色革命的历史中,赣闽粤客家地区具有非常重要的地位。诸多红色革命事象带来的观念不断渗透至客家人的日常生活,如冬头帕丝带上就出现了“毛主席万万岁”和地下党传递革命机密的纹样;客家人为红军缝制的衣物、刺绣的鞋垫都记载了红色文化对客家传统服饰的影响。

四、造物思维系统

《易·系辞》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”又曰:“见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法。”[14]由此可见《易》主张的制器(造物)思想为五个环节:象、道、制、形、器。这五个环节是制器活动的先后流程,缺一不可,相互制约,又并重且统一。但是,在后来的封建正统文化中制器思想围绕“道统”发生着以下变化:孔子主张“君子谋道不谋食”[15],朱熹提出:道本器末;道家主张“有机械者必有机事,有机事者必有机心”:,儒家主张“制”按照“礼”的严格规定与程式进行,既“制”常归入“道”,制器活动具有一种程式化的价值取向和礼制标准,等等。这些思想在促成我国古代造物辉煌的同时,也走向了两个极端:一是“重道轻器”,使得“器”的本质被“道”掩盖,“制”与“道”过分亲和,这以儒家思想为代表;二是“重道器轻形制”,这使得“形制”与“道器”过分分离,以道家思想为代表。这两个极端意识都使“制”的创造性不是被“道”掩盖,就是被“器”束缚。客观上使得我国古代造物文明史在四大发明之后放慢了发展步伐。

图2 封建正统造物思维系统

注:1.粗箭头为制器活动的主导流程;2.由“天子”派生出的“道统”成为制器活动的前提;3.“道”成为制器活动的焦点。

图3 客家制器思维系统

注:1.粗箭头为制器活动的主导流程;2.由“生存”派生出的“实用”成为制器活动的前提;3.“器”成为制器活动的焦点。

客家制器思想不同于封建正统,它没有混同“器”“制”“道”“形”的概念,主张以“生存”为最高标准(核心),在关注“器”本质价值“实用”的前提下,回归于《易》的制器思想;注重“象器统一”“道器统一”“形器统一”“制器统一”,并兼顾以上四者的统一[16]。(参见图2、3)客家传统服饰特色的形成就是这一思维系统的体现,借用国外学者关于“需要是个性的一种状态,它表现出个性对具体生存条件的依赖性。需要是个性能动性的源泉”[17]的观点也可以延伸出上述思维系统的意义,并可以进一步得到以下观点:客家人在特定的生存条件里,凭借坚毅的个性围绕“生存”核心对“器”价值的需求正是其创造力的源泉。简而言之,客家人的生存需要,就是客家服饰艺术(实用艺术)不断被创造的源泉。

综合以上四方面的动因,我们可以将看到的客家传统服饰概括为以中原文化为基础和源头,融合了客家移民途经地、驻足地、定居地的少数民族和土著特色,历经千年积淀而成,具有广泛的地缘、深厚的文缘和一脉相承的亲缘,内涵丰富、独具特色,是清晰展示汉民系文化由北至南、由内陆向海外传播、发展、壮大的“活化石”。

[1]许怀林.客家与移民文化[A].第6届国际客家学研讨会论文集[C].北京:燕山出版社,2002.10,441.

[2](德)乌尔里希·贝克等.全球化与政治[M].北京:中央编译出版社,2000.3,263.

[3]孤草.逆境心理学[M].北京:大众文艺出版社, 2001.9,99.

[4]徐澍.张新旭译.易经[M].合肥:安徽人民出版社, 1992.1,144.

[5]宋全等.中国少数民族史话[M].北京:中央民族大学出版社,2000.6,215.

[6]崇义县志办公室校注.崇义县志(明嘉靖壬子旧志)[M].江西:崇义县志办公室,1987.17.

[7]弭希荣.两希文化融合的历史根源[J].社会科学战线,2002,(7):237.

[8](宋)司马光.(元)胡三省注.资治通鉴(第一册)[M].北京:中华书局出版社,1956.6,65-66.

[9][11]赣州地区地方志编撰委员会.赣州府志·舆地志(同治版重印)[M].赣州地区地方志编撰委,1986.9, 73,761.

[10]罗中坚等.南安府志.南安府志补正(同治戊辰重镌)[M].赣州地区志编纂委,1987.12,55.

[12]张祖基等.客家旧礼俗[M].台湾:台北市老古文化事业股份有限公司,1994.5,315.

[13]何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998.10, 343.

[14]靳极苍.周易[M].山西古籍出版社,2003.1, 80-82.

[15]孔子.程树德撰.程俊英等校.论语集释(第四册)[M].北京:中华书局出版社,1990.8,1119.

[16]张海华.客家传统制器思想初探[J].客家文化特征与客家精神研究文集,2006.3,218.

[17](保)尼科洛夫.张凡琪译.人的活动结构[M].北京:国际文化出版公司,1988.7,47.

张海华 赣南师范学院客家研究中心美术学院副教授

(责编 高生记)

※ 本文为江西省艺术科学规划项目(项目编号:YG20110027)和赣州市社科项目(项目编号:12148)的阶段成果。