纸媒官网的新媒体转型——专访《中国国家地理》新媒体副总编辑雷永青

2014-03-18刘胜男

本刊记者 / 刘胜男

今年7月1日,中国国家地理新版官方网站正式上线。打开中国国家地理网,大量极精美的图片首先映入眼帘,带来很强的视觉冲击,这是中国国家地理的一贯特色。再往下看,整个新网站的框架结构一目了然,显然网站对图片、文章进行了大量的标签化管理工作,并按照地方行政区划、景观类型等做了归类细化,以话题、栏目、作者等维度结构化了所有信息,新版网站俨然一个专业地理百科知识数据库。

中国国家地理网于2008年创办,是《中国国家地理》杂志社进军新媒体平台的旗舰,网站定位于“最权威的地理资讯,最专业的深度旅游,最具特色的互动社区”,吸引了大量粉丝用户。

这次改版是网站建成后的第一次全面改版,新版网站绝不仅是改头换面这么简单,在接受本刊记者采访时,这次改版的负责人、《中国国家地理》新媒体副总编辑雷永青详细介绍了中国国家地理网这轮改版的动机和方向。

记:这次改版是否可以看做是一场新媒体转型?

雷:我认为,现在很多人所说的“新媒体”概念,是为区别于传统媒体,言下之意传统媒体是旧媒体,再往下推演,好像只有传统媒体才能做出新媒体。我的观点是,其本质上是“媒体”的概念首先是被解构了,跟新旧没有关系,它不仅是杂志、报纸、电视、广播这样一些媒体形态,还包括社会上所有的行业,都要新媒体化,实际就是互联网化。所以,我认为,新媒体不是从传统媒体衍生出来的概念,应该更加宏观一些,是传统行业在互联网时代寻求转型的一个形态。现在已经不是用新旧媒体能说明问题的时候了,现在是社会化媒体时代,人人都可以是媒体,从博客,到微博,再到微信,也是自媒体的时代,包括现在一些企业、机构也可以是媒体,自身即可向外界传达信息。所以媒体这个概念在互联网时代,被全解放了,不存在传统媒体和新媒体的这种简单的二元关系。

要说新媒体和传统媒体最根本的区别是什么?我认为就是看传统媒体是不是实现互联网化。拿纸媒来说,它在互联网阶段也有自己新的媒体形态,比如说做网站、微博、微信,但不代表它已经互联网化。传统媒体特别喜欢提数字出版,在我看来,业内讨论的“数字出版”在很长一段时间走过很多弯路,最主要的误区是它仍然是停留在把原来杂志或者报刊上的内容以一种新的形态展现在新的介质上面,比如建报刊网、手机报、报刊内容APP等,认为这样就实现出版流程数字化、完成了新媒体的转型。实际上,这些做法没有抓住互联网时代的核心法则,这样的“数字出版”只是完成了出版的无纸化,它的核心仍然在“版”上,也就是在“面”上做功夫,内芯没变。内芯要变的话,我觉得重点应该在“出”上,分两个层面,内容怎么“产出”,又是怎么“输出”。这背后就需要有“用户”的概念,又要有“大数据”的支撑。只在“版”上下功夫,它的对象仍然是“读者”,期待受众单项的接受信息。而互联网时代是一个“用户满足用户”时代,用户要参与到内容的产出,用户接收信息又要以个性化为中心,“说什么是什么,给什么要什么”的时代一去不返了,阅读的个性化、智能化时代真正到来了。如果没有强大的后台数据中心,仅仅依靠编辑团队不断生产自以为王的内容,依靠传统的渠道输出已经越来越难到达用户。所以,我的观点是,传统媒体转型就是实现互联网化的过程,这是一个以数据库为核心的建设过程,这也是大数据时代的必然要求。

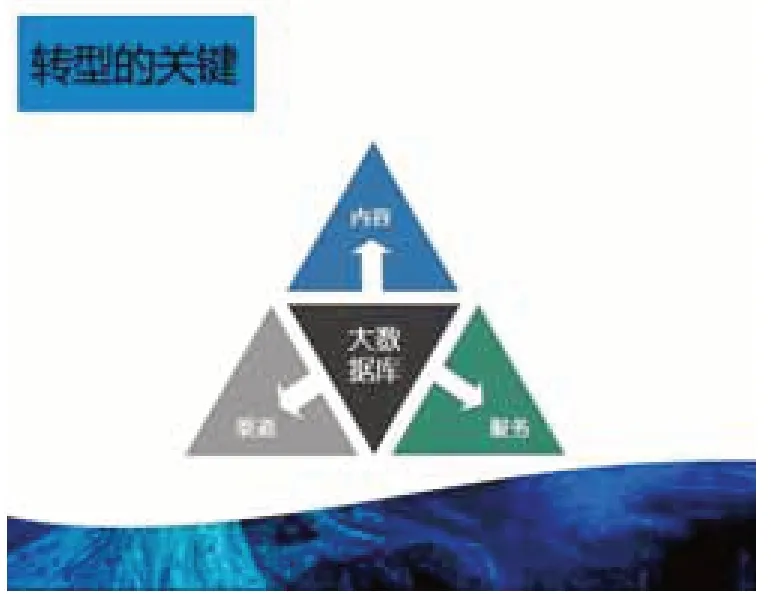

给你看一张图,内容、渠道和服务是媒体转型的三个步骤。大数据支撑下的内容生产是第一步,通过大数据的分析,知道读者到底喜欢什么,编者如何高效地制作内容,做出来的内容是否符合读者的需求,内容沉淀下来之后如何产生更大的价值。

第二步,大数据库支持下的渠道建设,和以往的传统媒体有很大差别。传统纸媒的渠道都是依赖于发行的渠道,是通过发行商、报刊亭等等。而互联网这个阶段,通过结构性的数据挖掘梳理出来的相应用户人群就是渠道,用户就是渠道,不再需要中间商。

第三步,原来传媒纸媒是给读者提供内容信息,但是转型新媒体后提供的是服务,包括产品服务、活动服务、平台服务等多种类型。经营方向应当跨界、多元。

记:您如何理解“内容为王”和“用户为先”?

雷:传统媒体一直都信奉内容为王,言下之意有了好的内容之后,其他的问题都可以引刃而解,但是那个时代已经过去了。如今用户接触内容的渠道和形式非常多,而且内容已经碎片化,被肢解了。在互联网这个信息渠道里面,用户接触到的内容首先是特定需要的,内容和个人匹配是最重要的,所以在互联网时代,是内容匹配为王,而不是内容为王。

“内容匹配为王”和“用户为先”是融会贯通的。何为“用户为先”?对于传统纸媒来讲,没有“用户”的概念,只有“读者”,用户享受的不仅仅是内容信息,而是一种服务。“用户为先”是一种产品的价值观,就像常说的“顾客是上帝”一样。围绕用户的需求,特别是围绕用户的痛点,来为用户提供服务,这就是现在互联网概念下的理解。

记:您如何看待新媒体的盈利模式?

雷:互联网目前最重要的盈利模式还是广告,所以广告这个模式只是“转场”了。但是传统媒体的广告因为表现形式,最主要是计价方式有很大问题。在没有互联网的时代,这种模糊的计价方式还有空间,因为当时的企业缺乏宣传渠道,它只能通过传统媒体广告的方式到达用户。有句广告语说:“我知道我的广告费有一半是浪费的,问题是我不知道浪费掉的是哪一半。”

自从互联网诞生之后,传统媒体广告方式就受到了很大的挑战,特别是出现了搜索引擎之后。和内容一样,广告也是匹配为王,搜索引擎解决了广告的精准问题,同时,广告变得可试错可估评。搜索引擎之后,社会化媒体又成了新的场。现在阶段来讲,说传统纸媒的广告凋亡可能有点过头,传统纸媒也在大浪大潮中不断调整姿态,生命力依然旺盛。比如《中国国家地理》杂志由于中国热爱旅行、探索自然的人群越来越多,再加上发行渠道下沉和互联网化,杂志的发行总量依然不断攀升,广告经营思路灵活调整,业绩也是越来越好。但从整个行业上来说,传统纸媒面临转型失败者为多,传统媒体靠广告盈利的模式开始“凋零”了,衰败不振了。

探索出新的盈利模式是媒体转型成功的必要条件,这句话我很赞同。纵观大局,传统媒体想依靠广告这种盈利模式发展,越来越难,或者说几乎不可能。说的直接一点,以前那种坐着收钱的好日子已经过去了,现在不得不低下头来做一个服务生,但是很多传统媒体放不下身段。

我认为现阶段,传统媒体转型后应该是以给用户提供服务的形式获得新生。

何谓服务?首先是改变原来以读者为中心的内容提供商角色,转变为以用户为中心的服务提供商。拿《中国国家地理》来说,它的用户群里面有一部分是热衷旅行的用户,我们可以为他们提供定制旅行的服务,给他们搭建一个用户交流、学习的平台,既有线上的也有线下的。对摄影人群也是一样,我们可以提供定制的摄影交流培训、作品展览以及印刷出版等等服务。在以往的阶段,这些形式也都存在,但和转型后还是有根本的区别,这些服务是基于数据分析为大量的用户提供的,而不是给个别人、个别群体,媒体已经变成平台。

记:在人们印象里,《中国国家地理》首先是份杂志,您如何考虑网站改版与纸媒的融合?

雷:“融合”这个词用的非常好。确实,如你所说,《中国国家地理》首先是份杂志,一个纸媒。以往,网站对纸刊是起到配合作用,顶多是能起到整合作用,但是很难真正做到融合。我们这次网站的改版也很难说就实现了融合。因为这需要一个过程,但这次网站改版实际就是融合的起点。

网站首先是杂志社品牌形象对外的统一出口,所以融合形象是必须要做到的。这次改版,融合了杂志社的全部资源,新网站就是图中心的那个三角——大数据库,起到一个“云”的作用,所有对外出口都是“端”的形式。

数据库是以杂志社的几本刊物,以及以往社区积累的UGC的内容作为资源,我们对包括文章、图片等等进行体系结构化、信息数据化处理,这是一个非常繁琐的过程。我们对文章都进行了标签化管理,对所有的图片、文章进行了地方行政区划、地理坐标、景观类型划分,以话题、栏目、作者等等为维度,去解构所有信息,以达到后台所有的内容能够跨越原来期刊以“本”、以“期”的限制,最大程度地实现这些数据资源的价值。比如,现在,喜欢“石林”的用户,只要在网站输入“石林”检索,或者进入“石林”的入口,点击就能看到包括杂志社不同期、不同年份、不同杂志,以及网站不同用户写到的关于“石林”的所有文章和图片。

新网站不仅能实现历史积淀下来的数据价值,还有利于提高杂志编辑团队的工作效率。通过后台的数据库的处理,可以避免选题重复,还能够简单快捷地找到以往的相关报道、图片和作者资源。

我们的网站最终要实现的是以“读者”、“作者”和“编者”为核心关系的一个社区型媒体。现在纸刊普遍存在着读者流失、作者疏远、编者逃离的趋势,这并非说所有的用户都不需要内容了,也不是说所有的作者和编者不生产内容了,而是说作者编者可能改变了形态去生产内容,读者也改变了接受的渠道去接收内容。所以媒体转型本质上就是围绕这三个人群,把内容组织起来,把关系重建起来。

所以在新网站上,我们把杂志社所积累的专业的作者,以及他们生产的专业内容进行了梳理,为他们开设专栏,并努力去激活这些专业作者,同时,我们也吸纳热衷于在网络社交平台生产分享内容的达人,这样一来即组建了一个更加庞大的专业内容的生产队伍。三者的交流,不仅仅停留在以文会友,以图会友的网络交流,更会把交流发展到线下,这不就是互联网O2O的概念吗?

传统媒体的“内容为王”时代已经过去了。如今用户接触内容的渠道和形式非常多,而且内容已经碎片化,被肢解了。在互联网这个信息渠道里面,用户接触到的内容首先是特定需要的,内容和个人匹配是最重要的,所以在互联网时代,是内容匹配为王,而不是内容为王。

记:有了强大的内容生产队伍,那么设计了哪些寻找用户的方法?

雷:互联网大数据的过程要有大量的数据,有大量内容和用户,我们网站虽然有一定的内容积淀,但远远不够。一方面我们以内容来发展用户,除此之外,就像上面说的,我们可以做活动,做其他的产品服务。比如这5年我们连续举办了“校园行知客”挑战赛,这个活动的初衷和立足点非常明确,就是找大学生群体,通过活动的形式找到这个人群,扩大这个人群,同时能生产这个人群需要的内容。我们也很快就找到了商业链条,和以大学生群体为目标客户的厂商合作。

“校园行知客”挑战赛可以说是我们的一个实验,这个活动的成功不仅说明通过这种途径我们可以实现盈利,而且“校园行知客”的价值现在还远没有发挥出来,它不仅仅是一个活动,更是一个粘性很强的社群,一个内容产出平台,一个商业平台,后期的运营才是关键。除此之外,各种不同主题的摄影大赛也是一样的道理。

记:您认为网站、客户端、微博、微信这些渠道的建立,对纸媒体销量是否有消极的影响?

雷:纸刊销售普遍下降,不是因为这些渠道的建立,是用户阅读习惯的改变,导致商业利益的转移,使纸刊销量受到影响,甚至有些纸刊停掉,也有些纸刊实现了无纸化的发行。

《中国国家地理》杂志创刊已经有60多年历史,积累了很好的美誉度。虽然在整体纸刊发行受到挑战的大背景下,《中国国家地理》纸刊的发行甚至能达到10%的速度在上升。主要有三方面的前提:第一,随着中国经济的发展,有越来越多的读者人群向往旅行和探索自然,所以我们读者在增多;第二,借助互联网新媒体的渠道在拓展,借助微博、微信、客户端、网站、电子商务平台等去吸纳更多的纸刊的读者人群;第三,传统的发行渠道由原来的一二线城市,进一步下沉到三四线城市,这对发行量提升也有很大的作用。在目前的阶段,我不认为建立这些互联网渠道对传统纸媒的发行有消极影响,反而是积极的。

三个变“态”的要求,要改变姿态,不能端着,要改变语态、不能板着,要改变时态,不能闲着,这是在用户运行上的心得。尽可能的去发掘用户的潜能,以及用户参与创作的可能性,因为用户中包括原来的读者、作者、编者,在这里是没有界限的

记:中国国家地理微信订阅号做得很精致有趣,您如何规划它和新网站之间的关系?

雷:中国国家地理网,其实不是改版,而是新做了一个网站。新网站的核心是一个数据库系统,它不仅要对我们所有历史内容,以及新的内容进行一个数据结构化的过程,同时,还要实现社群用户的关系管理。而社群用户关系管理,仅仅依赖于网站平台是绝对不够的,因为现在是移动互联网的时代。

网站是“云”,云是后台的数据处理中心,而“端”是对接用户的入口。在移动互联网阶段对接用户的入口,我们有三个策略:Web网站、官方App客户端和微信平台。用微信的开放平台的开发模式跟网站的结构系统进行对接,达到一种用户有求必应的状态。目前,我们微信订阅账号已经积累了大量的订阅用户,系统对接还在策划中,尚未完全实现内容有求必应,以及进一步做到用户的关系管理。但是这是我们一个重要的移动互联网战略方向。

关于微信用户粘性,我们做得挺好,我认为最重要一点是提高用户参与性。现在的用户跟原来传统媒体读者相比,我们建立了更平等的关系。对微信的运营者来讲,应该放下姿态跟用户交流。我提出了三个变“态”的要求,要改变姿态,不能端着,要改变语态、不能板着,要改变时态,不能闲着,这是在用户运行上的心得。尽可能的去发掘用户的潜能,以及用户参与创作的可能性,因为用户中包括原来的读者、作者、编者,在这里是没有界限的,用户里面卧虎藏龙的能人异士非常多,能通过微信的交互性把他们参与创作的能力挖掘出来,更多地让用户跟用户之间实现一种内容满足和交流分享,这是中国国家地理运营微信平台的一个精神核心。

如果微信仅是作为内容分发渠道的话,那所有的东西就没有本质上的改变,就只是跟着读者跑。这样的话,事实上读者确实是跑了,因为主体已经被解构了,商业价值也被解构了,所以跟着读者跑是追不回来你的商业利益的,只有重建跟用户的关系才能够赢取更好的未来。就像夫妻一样,夫妻关系破裂了,你想挽回很难了,绝大部分都需要重新建立关系,不是吗?

写在后面:按照雷永青的说法,中国国家地理网改版以及新媒体转型,现在进行完了上半场基础平台的搭建,还有下半场。就像踢足球一样,上半场踢得再好,下半场也有被翻盘的可能。

对于媒体转型,尤其是涉及纸刊媒体的转型,现在都面临着一个“融合”的难题,这需要一个过程。纸媒的时代并还没完全过去,先死能否先生,厚积能否薄发,带着这些疑问的探索仍然在进行。