巨野煤田采煤塌陷区动态治理可行性探讨

2014-03-01马龙

马龙

(山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州,272100)

1 引言

巨野煤田地处鲁西南黄泛平原地区,随着巨野煤田的不断开发,所引发的矿山环境问题日益突出。特别是在巨厚松散层下的煤炭资源开采,所造成的地面塌陷越来越严重,其塌陷深度越来越深,塌陷造成的季节性积水区和常年积水区范围越来越广,造成了大面积的土地和耕地资源的消失和破坏。基于巨厚的第四系和新近系松散层下采煤造成的地面塌陷,具有塌陷深度大,面积广,易积水,难稳沉等诸多因素,为实现矿山开采与恢复治理同步进行,为避免土地资源的闲置和浪费,为实现矿山地质环境经济效益、环境效益和社会效益的最大化,因此根据治理区地质环境现状特征,及时开展区内矿山地质环境恢复治理,特别是采煤塌陷的动态治理是十分必要的。矿山地质环境恢复动态治理设计和实施,将有效推进区内生态环境保护和生态文明建设。

2 巨野煤田概况

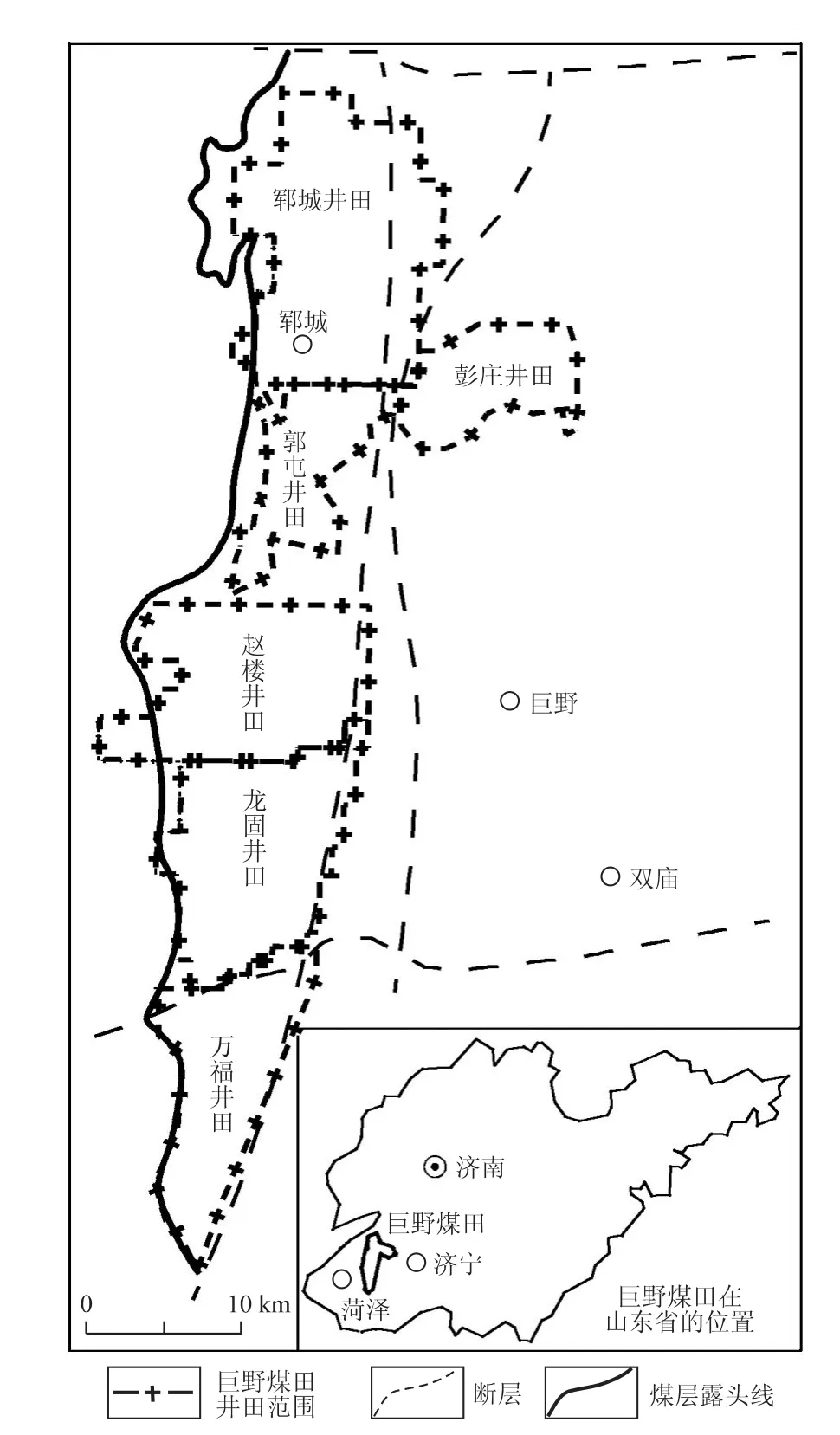

巨野煤田位于山东省菏泽市境内,从北往南跨越郓城、菏泽、巨野和成武四个县级行政区,含煤面积约960 k m2,划分为郓城、郭屯、赵楼、龙固、万福和彭庄6个井田(图1)[1],含煤地层为石炭—二叠纪月门沟群太原组和山西组,平均厚度约237 m,共含煤26层,可采及局部可采煤层6~8层;其中赋存于山西组中的3煤层为现阶段煤田开发规划的主采煤层,北部地区平均厚度5.96 m,南部地区平均厚度7.58 m,最大厚度11.36 m;埋藏深度500~1 200 m,最大埋深1 400 m;煤种为国内紧缺的气煤、肥煤和1/3焦煤,煤质优良,煤层分布稳定,构造发育程度中等,开采条件较好。

3 地质环境现状及塌陷预测[1]

3.1 地形地貌及土地资源

巨野煤田位于黄河冲洪积平原的鲁西区段,京杭运河西侧;地形平坦,地面标高37~46 m,地势西南高、东北低,地面坡降在1/5 000—1/8 000之间。区内发育有缓平坡地、浅平洼地、河糟洼地、河滩高地等微地貌类型。

图1 巨野煤田井田划分图Fig.1 Division of the mining area

区内地势低平,地域广阔,农业发达,土地垦殖率高,农用耕地是土地使用的主要形式,耕地约占全区面积的70%左右;过去分布的大面积盐渍化土地,经过实施挖渠降水、咸改盐改治理已取得了显著效果,盐渍化危害基本消除,成为了高产良田;林地多分布在河流两侧、道路边旁和村庄周围,占地约为全区面积的3.3%;区内河渠网度相对较大,灌溉条件优越,对发挥和提高土地的使用功能起到了重要作用,水域面积约占全区面积的2.5%;近年来,随着农民种地积极性的不断提高,土地垦殖力度也逐渐加大,草地面积迅速减少,果树类经济树木的栽植数量和东部地区相比面积较小,草地、园地两者占地面积之和小于全区的3%。

区内工矿企业较少,建设用地主要为城镇乡村居住区和交通等基础设施占地;居住区占地比率大约在13%~16%,随着城市较快发展和居民居住条件的进一步改善,此项用地的份额将会不断加大;铁路、公路、高速公路等基础设施的建设速度不断加快,对带动区域经济发展发挥了重要作用,但也占用了大面积的土地,现状比率在3%左右,随着煤田的开发建设,矿区铁路、公路还将会占用大量的土地资源。区内人口密度较大,人均土地资源占有量低于全国、全省平均水平,未开发利用的土地面积约在全区面积的2.2%以下。随着巨野煤田的持续开发,采煤塌陷将使大量土地的使用功能受到严重影响。

3.2 地质环境条件概述

巨野煤田处于华北板块(Ⅰ)鲁西地块(Ⅱ)之鲁西南潜隆起区(Ⅲ),在菏泽—兖州隆起(潜、断)(Ⅳ)巨野—成武凹陷(潜)(Ⅴ)的中偏北部;是一个轴向大致南北,次级褶皱和断裂较为发育的大型断陷盆地。区域地质构造较为复杂,显著的构造形迹以断裂为主,并大致呈网格状发育。

区域属于华北地层区之鲁西地层分区,地层较为齐全,太古代、古生代、中生代和新生代地层均有分布,但分布特征受构造的控制作用显著。第四系和新近系松散岩层广布全区,沉积厚度自东向西逐渐增大,全区平均沉积厚度大于500 m。

在漫长的地质发展进程中,经历了一系列地壳运动,特别是燕山期的构造运动,形成了复杂的起伏不平的构造基底,进入喜山运动后,一直呈缓慢的不均匀沉降状态,堆积了厚度较大的松散沉积物,在控制深度500 m以内,一般发育有不同结构的15~20层厚度不等的砂层,为地下水提供了赋存空间。此外,区内地下水的赋存与分布明显受到沉积物来源、古地理沉积环境及古气候条件的制约,随着各项因素的不断演变,导致地下水环境在空间上出现分带现象:平面上存在全淡水区、全咸水区和淡水、咸水混合区,垂向上地下水类型存在潜水和承压水,水质存在淡—咸—淡相互交替的多层结构特征;富水性在平面和垂向上也存在较大的差异;水文地质条件较为复杂。根据含水介质的岩性结构组合、埋藏条件、地下水的动态及水化学特征,自上而下可划分为松散岩类浅层孔隙含水岩组、松散岩类中层孔隙含水岩组、松散岩类深层孔隙含水岩组、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组、碳酸盐岩类岩溶含水岩组五种类型。

3.3 采煤塌陷预测

3.3.1 巨野煤田各矿井开采方式

巨野煤田各井田均为全隐蔽类型,均采用立井方式开拓,单一长壁式方法采煤,后退式开采,全部冒落法管理顶板。煤田开发主要针对3煤层开采,规划开采区构造程度中等,水文地质条件较为简单,区域性的边界断裂多具隔水性,开采3煤层的直接充水含水层富水性弱,矿井涌水量不大,顶、底板易管理,开采条件较好。

3.3.2 采空塌陷预测概述[2]

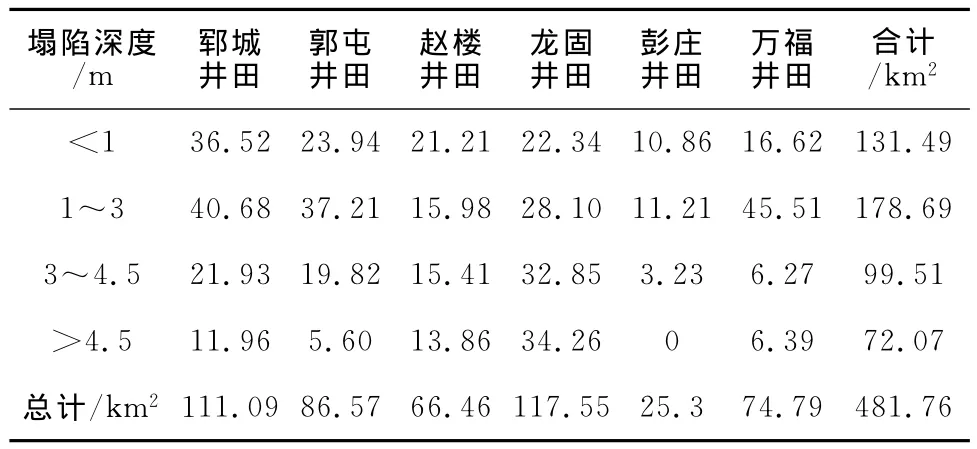

根据《菏泽市巨野煤田采煤塌陷预测与治理规划报告》塌陷预测资料,整个塌陷区域按照塌陷深度可划分为以下四个分区(表1):

(1)塌陷深度小于1 m区域

分布在各井田开采区的边缘地带,呈条带状环绕在塌陷区周围,面积131.49 k m2。该区采煤塌陷引起的地表变形不太明显,对地面建筑物的影响程度较轻,一般不需修缮或仅需要进行小修即可正常使用,对土地资源和地貌景观的影响程度也较小,基本能够保持原来的功能。

(2)塌陷深度1~3 m区域

分布于塌陷深度大于3 m区域的外围,面积178.69 k m2。煤层开采后引起的地表变形较为明显,易对地面建筑物及设施造成中等程度的破坏,为保证建筑物安全需要对其进行一定程度的维修,对土地资源和地貌景观的影响也较大,保持土地的正常耕种功能需要对其进行治理工作。

(3)塌陷深度3~4.5 m区域

分布于各井田主采区范围内,面积99.51 k m2。就分布位置来说,主要在郓城井田的中南部、郭屯井田的西半部、赵楼井田的西部和南部、龙固井田的中北部以及万福井田的南部地区。

(4)塌陷深度大于4.5 m区域

分布于采区煤层厚度大的地段,并位于塌陷深度3~4.5 m区域的中部,面积72.07 k m2。在个各个井田中,龙固井田采区的分布面积较大,并且连续性好,其它井田采区由于厚煤层分布的连续性差,分布区范围多呈断续状或零星状。

表1 巨野煤田塌陷预测分区面积一览表Table 1 Prediction of subsidence zones in Juye coalfield

4 典型治理区采煤塌陷动态治理设计

4.1 典型治理区及田块设计

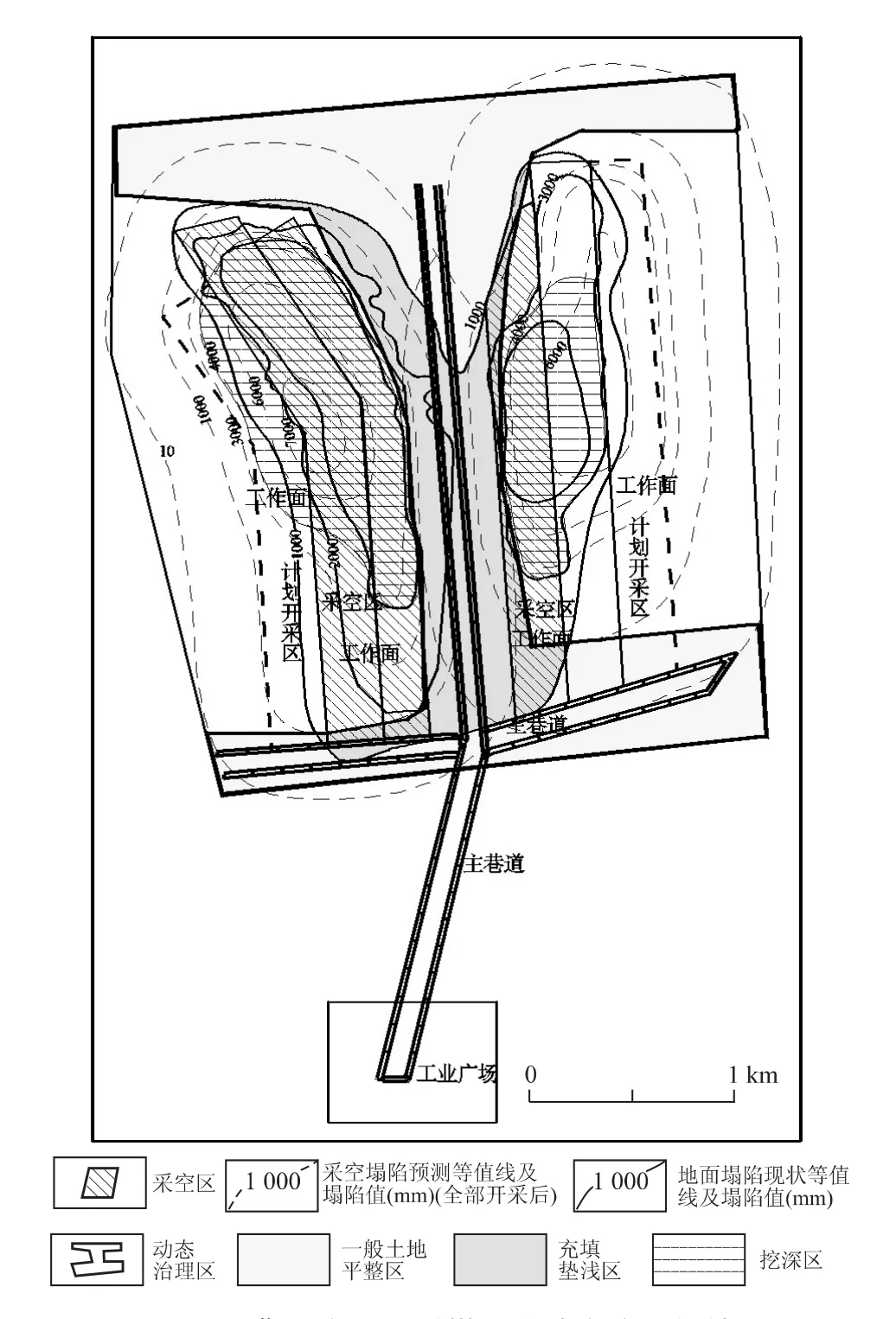

依据巨野煤田地质环境现状及特征,本次设定典型治理区为巨野煤田一井田采区范围(图2)。

图2 典型治理区采煤塌陷动态治理设计Fig.2 Design of dynamic control over a subsidence area

在对典型治理区地质环境现状及特征充分研究的基础上,对区内进行田块设计和土地平整规划。耕作田块大小的确定应综合考虑地形起伏,田间工程难易程度以及是否便于耕用和排灌等方面的情况,方田的大小和形状受田间渠系和道路的走向控制。规划田块长200~500 m,宽160~200 m,田块坡降设计为1/400~1/500,田块内绝对高差控制在±5 cm以内,方向以南北向为主。耕作田块的设计必须保证排灌畅通,灌排调控方便,必须保持一定的田面坡度,设计纵向(灌水方向)坡降应小于1/500,横向以水平为宜。为保证耕作田块的土壤质量及当年增产,平整时应尽量保留耕层熟土,保蓄底墒,打碎土块,深耕细作。要重施有机肥,巧施速效肥,挖方部位的施肥至少应为填方部位的2倍,并加强田间管理。[3]

4.2 田面高程设计

4.2.1 现状地面标高程

典型治理区内现状地面标高范围在40.5~43.8 m之间,开采前原始地面标高在43.5~44.6 m之间,区内地面塌陷及变形较严重,具有整体沉降,局部集中塌陷的特点,因此恢复治理及土地平整应进行田块划分,根据不同地面特征确定相应的地面高程。

4.2.2 最低田面高程的确定

农田田面高程设计应符合当地实际及周边田块高程,并且与农田水利工程设计相结合,既能确保农田旱涝保收,又能使土方量最小。

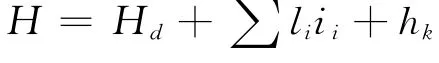

农田最低田面高程按下式计算:

式中,H为最低农田田面高程,m;Hd为承泄区常年水位或强排区主排水沟经常水位,并结合区内多年最高浅层地下水水位特征综合确定,m;li为各级排水沟道长度,m;ii为各级排水沟道坡降;hk为作物保持正常生长的地下水位临界深度,m;一般应大于0.8 m,水田可略有降低,可大于0.4~0.6 m。

经计算,典型治理区内土地最低田面高程设计为42.50 m。

4.3 土地平整治理工程分区

根据拟恢复治理区内地形现状和塌陷特征,结合设计最低地面高程和治理工程措施特点,将区内分为简单平整区、削高填低平整区、充填垫浅区。

简单平整区:对于地表塌陷深度较小(塌陷值<0.50 m),地面略显凸凹不平,平均高程高于作物保持正常生长的地下水位临界标高,其土层并未发生较大改变,土壤养分状态无变化,无需进行充填垫浅治理,稍作简单平整即可耕种,土地平整可直接用推土机推土或人工进行平整。

削高填低平整区:对于地表塌陷值0.5~1.5 m的区域。该区域地表不会产生积水现象,地块保墒、保水、保肥效果变差,不便耕种,可采用挖高填低、推土整平的方法,可以通过推土机或铲式拖运机直接在田块内进行平整。土地平整一般以新规划田块为单位进行,使整个治理田块内地面标高基本一致。该治理方法其他地区(兖州煤田等)多个矿区得到了普遍的应用,治理效果良好。土地平整时把握挖高填低、挖填平衡的原则,就近取土,就近填平,尽量减少土方移动距离。在土地整理的同时要对田间的道路系统和农田水利灌溉设施进行配套整治,达到“道路畅通”、“旱时能灌、涝时能排”的目的。

充填垫浅区:对于一期工程治理区内地表塌陷值>1.5 m的区域。地表会产生积水或季节性积水,可能会无法正常耕种,按照其他矿区的经验,可以采取垫浅和充填的治理措施。充填垫高地区经过平整和疏导排灌系统成为平地后可以继续耕种。

4.4 充填垫浅动态治理区

4.4.1 田块设计高程

区内现状地形高程为40~42 m,地面高程大部分小于设计最低田面高程,地表塌陷值为大于1.5 m,地表变形较明显,地面低洼处易形成季节性积水。根据规划田块地形特征和多年浅层地下水动态特征,区内设计最低地面高程为42.50 m,平整后土地地面坡度一般不超过5°。

4.4.2 充填物质来源及挖深区

挖深造塘与充填垫浅是将造地与挖塘相结合,即用挖掘机将塌陷深的区域继续挖深,形成水塘,取出的土方充填至塌陷浅的区域,对其平整恢复为耕地,使治理后的土地达到适宜耕种的最低高程。

其挖深区充填物分布于治理区以外的拟塌陷积水区及附近地区,待挖深区及附近地区塌陷趋于稳定后,再考虑规划治理。

4.4.3 施工工艺

将“挖深区”分成若干块段多台机械同时进行挖掘回填,施工设备采用中小型拖式铲运机、挖掘机联合四轮翻斗或卡车;为保证治理后的土地质量,剥离回填前需将“挖深区”和“垫浅区”的熟土层剥离堆起来,待回填到一定高度后,再将熟土回填其上面,使“垫浅区”达到设计标高。然后用农用耕细耙机进行松土整理,对治理区培肥后即可种植。为了保证施工机械在无积水条件下正常作业,需要打简易井进行降水,施工时首先需在拟挖渔塘四周打井排水,即在设计挖深区范围内开挖前打井抽排水,水井可每间隔50 m布置一个,井深应控制在潜水范围内,不得穿透承压含水层。

4.4.4 挖深区范围及土方平衡分析

(1)挖深区范围及土方量估算

根据治理区地质环境特征和地形地貌特点,并结合典型治理区采煤塌陷动态治理特点,确定挖深区为拟塌陷的季节积水和常年积水区范围(图3)。

挖深区范围确定的原则:依据典型治理区内煤层全部开采后预测地面塌陷值大于3~4 m的范围。根据治理区范围,划分为西部挖深区和东部挖深区。按照平均挖深1.3 m进行估算,西部挖深区挖方土方量为112.18×104m3,东部挖深区挖土方量为110.02×104m3,挖深区总挖方量为222.21×104m3。

(2)土方工程量平衡分析

根据典型治理区实际情况,充填垫浅田块需土方190.53×104m3,经挖深区土方量工程估算,挖深总土方量222.21×104m3,挖出的土充填田块后,尚剩余31.68×104m3,约占挖方量的14.25%,剩余部分作为田间路路基充填或动态治理备用土方资源。因此挖深区土方量可满足充填垫浅田块区内的充填土方量,土方工程量基本保持平衡。

5 采煤塌陷动态治理设计与实施可行性探讨

5.1 加强治理区地质环境现状和塌陷预测的研究

为实现矿山地质环境保护与恢复的动态治理,治理设计前应对治理区内的地质环境现状、采煤塌陷现状、工作面布局和开采方案、全部煤层开采后地面塌陷预测、基于开采现状和塌陷现状基础上与预测塌陷值的对比研究等各方面因素进行分析研究,以确定动态治理方案,对采煤塌陷治理区进行土地平整工程分区。

5.2 加强治理区地质环境监测

矿山地质环境恢复治理采煤塌陷动态治理成功的前提是需要加强地质环境监测,特别是对治理区内地面变形及塌陷监测和地下水位、水质动态监测。治理前和治理后,地质环境监测资料和数据是采煤塌陷动态治理和设计的直接依据。由于采煤塌陷动态治理是建立在地下煤炭未完全开采,地面塌陷未达到完全稳沉的基础上实施的,因此加强治理区内地质环境监测是必须的。对于发现地面塌陷或地质环境发生异常的地段,矿山企业应及时对监测数据进行核实,对监测现场进行踏勘,并提出解决方案和措施。

5.3 优化工程部署的设计

根据典型治理区内采煤塌陷现状和预测特征,对区内田块规划和土地平整工程、规划田间道和生产道工程、农田灌溉和排水工程、地质环境监测工程等的部署进行优化,对塌陷区进行塌陷稳沉分析和分区,可分为稳沉区、一般稳沉区和未稳沉区。田间道和重要灌溉排水工程易布置在稳沉区和一般稳沉区,应避免设置在未稳沉区。未稳沉区确需布设田间道和生产道、灌溉排水工程的,可设置临时性一般工程。尽量做到恢复治理实用和经济可行,避免因塌陷造成二次重复治理。

5.4 建议矿山企业开展采煤塌陷动态治理研究

《矿山地质环境保护规定》中提出“对于矿山地质环境保护,坚持预防为主、防治结合,谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益的原则。”矿山地质环境恢复治理其社会属性是一项公益性地质环境保护工作,同时对矿山企业来讲治理后的土地资源也会创造非常可观的经济效益。对于鲁西南平原地区巨厚松散层下煤矿的开采,所造成的地质环境破坏具有持续性,持久性。特别是采煤塌陷所形成的大面积的季节积水区和常年积水区,造成了大面积的土地和耕地资源消失和破坏。采煤塌陷动态治理的实施,将有利用减少土地损失,避免土地资源闲置和浪费,从而提高土地资源利用率,实现土地经济价值和社会环境价值最大化。因此,建议矿山企业针对所属矿区开展矿山地质环境恢复治理采煤塌陷动态治理的研究工作。例如,加强地面塌陷监测和地质环境监测的研究,加强煤炭资源开采与采煤塌陷形成机理和演化过程的研究等。

[1]李公岩,卜华,等.菏泽市巨野煤田塌陷预测与治理规划报告[R].山东:山东省鲁南地质工程勘察院,2008.

[2]卜华,孙英波,王学森.山东省巨野煤田采空区塌陷预测与治理规划[J].中国地质灾害与防治学报,2008,19(4):37-41.

[3]谭小波,王学森,肖华,等.鲁西南平原地区采煤塌陷地质灾害的防治对策[J].地质灾害与环境保护,2008,19(1):26-30.

[4]邱希青,王宗香,寿冀平.山东省矿山地面塌陷地质灾害现状、趋势分析及其防治[J].地质调查与研究,2005,28(3):174-178.

[5]卜华,王义生,等.山东省巨野特大型煤田开发前环境地质背景调查报告[R].山东:山东省鲁南地质工程勘察院,2005.

[6]卜华,孙英波,叶进霞,等.初论山东巨野煤矿开发的主要环境地质问题及防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2007,18(2):140-144.

[7]孔庆友,康凤新,等.山东省矿山主要地质灾害及其防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(1):72-76.

[8]何国清,杨伦,等.矿山开采沉陷学[M].徐州.中国矿业大学出版社,1994.