斯巴呷拉达沟泥石流发育趋势及防治方案

2014-03-01孙瑜王春江守印刘刚

孙瑜,王春,江守印,刘刚

(1.四川省核工业地质调查院,成都 610061;2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610051)

2013年4月20日四川省雅安市芦山县发生MS7.0级地震,引发大量崩塌、滑坡,为泥石流活动提供了丰富的松散固体物质,而地震造成的大量坡体失稳和岩体破坏,使震区泥石流将在今后较长一段时间内处于活跃期,其暴发规模和频率将显著增加,直接危害灾区人民生命财产安全,尤其是城镇、村庄、道路、水利水电工程和农田等[1]。本文通过对芦山地震灾区甘洛县斯巴呷拉达沟实地踏勘访问,针对其泥石流的形成条件和发育趋势提出一套较有效的防治方案。

1 自然环境背景

1.1 流域概况

斯巴呷拉达沟位于芦山地震灾区甘洛县的东南侧,沟口地理位置为102°47′49″E,28°43′10″N,距离芦山地震震中直线距离约160 k m[2]。斯巴呷拉达沟为甘洛河右岸一级支沟,流域面积1.25 k m2,主沟长度1.92 k m,主沟比降436‰,最大高程2 775 m,沟口高程1 800 m,相对高度975 m,流向由南向北(图1)。

1.2 地貌

甘洛县地处川西高原与四川盆地的过渡带,地跨川滇南北向构造和青藏滇“歹”字型构造,地貌严格受上述构造控制,属侵蚀构造地貌,多呈南北向展布,县域地势东、西、南三面高,北部和中部较低。研究区地貌类型属于中山地貌。

1.3 地质

甘洛县历经多次构造变动,地质构造复杂,形成了不同特征的构造体系。甘洛县大地构造属康滇古陆的一部分,处于著名的川滇经向构造体系和青藏滇缅印尼巨型“歹”字型构造的交接、上并部位,两者贯穿全县,华夏系龙门山构造带南端与金河-箐河构造带南端之残余部分也影响了本县的大部地区,还受筠连-赤水纬向构造体系与新华夏系川西构造带的波及,地质构造复杂。因强烈的地壳运动,褶皱,断层十分发育,形成大的背斜和向斜。

斯巴呷拉达沟流域出露地层主要有志留系(S)中统石门坎组,岩性为碳酸盐岩及新生界第四系松散堆积(图1)。

1.4 气象与水文

甘洛县属亚热带季风气侯,夏季炎热,冬季温暖。据甘洛县气象站资料,多年平均降雨量968.3 mm,最大年降雨量为1 179.9 mm,最大日降雨量达80.7 mm,最大小时降雨量达40.3 mm,最大30 min降雨量达30.9 mm,最大10 min降雨量达14.8 mm。降雨量、气温等在不同地区和不同海拔高程上变化显著。降水分配很不均匀,75%以上的降水量集中在5~9月(图2)。

图1 斯巴呷拉达沟流域示意图Fig.1 Diagrammatic sketch of Sibaxialada Gully

图2 甘洛县多年降雨量气温曲线图Fig.2 Monthly average rainfall of many years

1.5 地震

新构造运动在甘洛县内主要表现为间歇性强烈上升,伴随大量的新生带断裂、褶皱、老断裂复活、地震和局部下降,形成了四级剥夷面、六级阶地和迭置扇。据历史记载,县域7级以上地震发生较少。据2008年8月29日中国地震局发布的四川省汶川“5.12”8.0级强烈地震烈度图,研究区地震烈度为Ⅵ度。据2013年4月25日中国地震局发布的四川省芦山“4.20”7.0级强烈地震烈度图,研究区地震烈度为Ⅵ度。据建筑抗震设计规范(GB50011-2010),区内地震地烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度值为0.15 g,设计抗震为第三组。

2 泥石流的形成条件与发育趋势

2.1 形成条件

(1)地形

斯巴呷拉达沟流域山高坡陡,地形高差较大,地势南高北低,土地主要集中分布在海拔1 800~2 000 m范围内,占总面积的17.6%,其中海拔>2 000 m的面积占总面积82.4%(表1)。对流域内山坡坡度进行分级统计可知,流域内<25°的缓坡地占18.1%,主要位于流域的中游和下游部分地段;25°~35°的 陡 坡 地占27.7%;>35°的急陡坡地占流域面积的54.3%,陡坡地和急陡坡地主要位于流域的上游和下游部分地段。斯巴呷拉达沟所在区域新构造运动主要以抬升为主,主支沟强烈下切,沟谷呈“V”字型,沟床纵比降较大,其形态可以用流域形态完整系数来表示[3]:δ=Ab/L2w(Lw:流域长度(k m),Ab:流域面积(k m2))。通过上式可以判断,流域越为狭长,流域形态完整系数δ越小;反之流域形态完整系数δ越大。计算表明,斯巴呷拉达沟流域形态完整系数为0.34,属于桦叶形泥石流流域,说明该流域较完整,具有良好的汇流条件,对山洪和泥石流的形成有利。斯巴呷拉达沟流域陡峭的山坡、陡急的沟床和良好的流域汇流条件,均为泥石流的形成提供了较好的地貌条件。

表1 斯巴呷拉达沟流域海拔和山坡坡度分级统计表Table 1 Elevation and slope classification of Sibaxialada Gully

(2)松散物质

根据野外调查和访问,结合震前遥感图比对分析,斯巴呷拉达沟在芦山“4.20”地震前植被覆盖率较高,泥石流松散物源较少。“4.20”地震在沟域内产生6处崩滑体,主要分布在流域的中下游。

斯巴呷拉达沟在震后的松散物源估算,采用文献[4]建立的汶川地震灾区崩滑体面积(SL)和平均厚度(t)的经验公式来计算:t=1.432×Ln(SL)-4.985。计算表明,斯巴呷拉达沟流域在震后形成的6处崩滑体总面积为17 047 m2,松散固体物质总量为11.02×104m3(表2)。上述松散物源进入沟道,造成松散堆积物急增,加之该沟本身具有有利于泥石流形成的地形和水源条件,具备泥石流暴发的基本条件。斯巴呷拉达沟泥石流的起动方式可能为,在一定的降水条件下,流域中下游的崩滑体失稳起动形成泥石流,在携带巨大石块向下游流动的过程中,不断冲蚀、铲刮沟岸和沟床,使沟道加宽,沟床下切深度增大,导致大量的松散物质顺流而下,从而形成危害性泥石流。

表2 斯巴呷拉达沟地震引起松散物源统计表Table 2 Loose materials of landslides triggered by the earthquake

(3)暴雨

降雨是泥石流暴发的重要触发条件。“9.24”北川特大泥石流的调查分析结果表明[5],在强震后,震区泥石流启动所需临界降雨量显著降低,1999年台湾集集地震后泥石流启动的小时雨强和临界累积雨量比震前降低1/3[6]。

据四川省暴雨统计参数图集(2010年)所附暴雨量等值线图,斯巴呷拉达沟流域所在地区的1 h、6 h、24 h多年最大暴雨量平均值分别为35 mm、48 mm、68 mm,变异系数分别为0.41、0.38、0.35。根据变异系数,查皮尔逊Ⅲ型曲线得到不同频率下模比系数,再求取不同频率下的雨强值,见表3。在P=5%的条件下,1 h、6 h、24 h雨强可分别达到63.0 mm、83.04 mm、113.56 mm,由此可见,集中降水和较大的暴雨强度,为泥石流的形成提供了充足的水源条件。

表3 斯巴呷拉达沟所处区域不同频率下雨强值计算表Table 3 Rainfall intensity under different frequencies

2.2 发育趋势

芦山“4.20”地震前,斯巴呷拉达沟流域内植被发育,泥石流形成的松散物源总量较少。震后,流域内地形地貌虽未发生明显改变,但局部地貌发生显著变化,共发育6处崩塌滑坡,形成松散固体物质约11.02×104m3,斯巴呷拉达沟流域在地震后已具备形成泥石流的松散固体物源条件。

据汶川“5.12”地震灾区震后泥石流活动特征,在震后松散固体物源丰富时,泥石流的活动主要受控于降雨,斯巴呷拉达沟流域中下游在芦山“4.20”地震的影响下已形成大量松散固体物质,部分已进入沟道,这些松散物质在降雨作用下极易导致泥石流暴发,一旦泥石流堵断主沟道,溃决后将形成大规模泥石流,严重威胁沟口群众生命财产安全,甚至会冲入甘洛河导致河道壅塞或者短时堵断。

3 防治措施

斯巴呷拉达沟口区域村庄密布,居住有27户142人,均处于该泥石流沟影响区。采用现场浆体容重配制法和查表法,综合得出斯巴呷拉达沟泥石流容重为1.6 g/cm3,属于稀性泥石流。由于稀性泥石流阻力较小,流体多成两相流,排导纵坡较小,冲淤能力相对较弱,流量变化相对较小,冲击力亦较小等特点[7],结合该沟泥石流的特征危害及减灾治理要求,其减灾工程规划方案采取“以排为主”的措施(图3)。

具体减灾工程包括:在出山口和甘洛河之间新建一条长约319.2 m的排导槽(图3),以保证泥石流顺利导入主河,避免危害沟口居民区;建立监测点,完善群测群防体系,综合监测泥石流发生的各种征兆,在泥石流来临前,及时发布预警预报,降低人员伤亡。

下面重点讨论排导槽各段分项设计。

(1)出山口段

斯巴呷拉达沟流域由于无雨量和山洪流量观测记录,无法用数理统计的方法计算,采用四川省水文手册提供的相关参数计算不同频率下的暴雨洪峰流量,再用雨洪法求不同频率下的泥石流洪峰流量。通过计算,斯巴呷拉达沟不同频率的泥石流流量为:Q1%=65.9 m3/s,Q2%=29.0 m3/s,Q5%=17.8 m3/s。目前,斯巴呷拉达主沟出山口段纵坡降较小,约为106‰,以淤为主,且沟道两侧房屋密集,过流断面较小,大都小于6 m3,拓宽加深沟道成本较高。在满足经济要求,兼顾东侧支沟治理的前提下,排导槽采用机械开挖沟道进行新建,从主沟出山口段沿北东向进入甘洛河。

排导槽出山口段由于在原主沟天然沟道兴建,为了有效防治泥石流裹挟的大块石对防护堤的冲刷,将排导槽起始段进行了加高加厚,并嵌固进左侧山坡岩层内。防护堤堤高4.5 m,基础埋深根据冲刷深度1.72 m,安全深度取0.5~1.0 m,设计为2.5 m,顶宽1.2 m,底宽2.32 m。该段双边排导槽宽为4.0 m,辅以布设防冲肋槛(图3)。防冲肋槛左侧嵌入排导槽,右侧嵌入泥石流堆积层中密实土体内。

(2)支沟汇入段

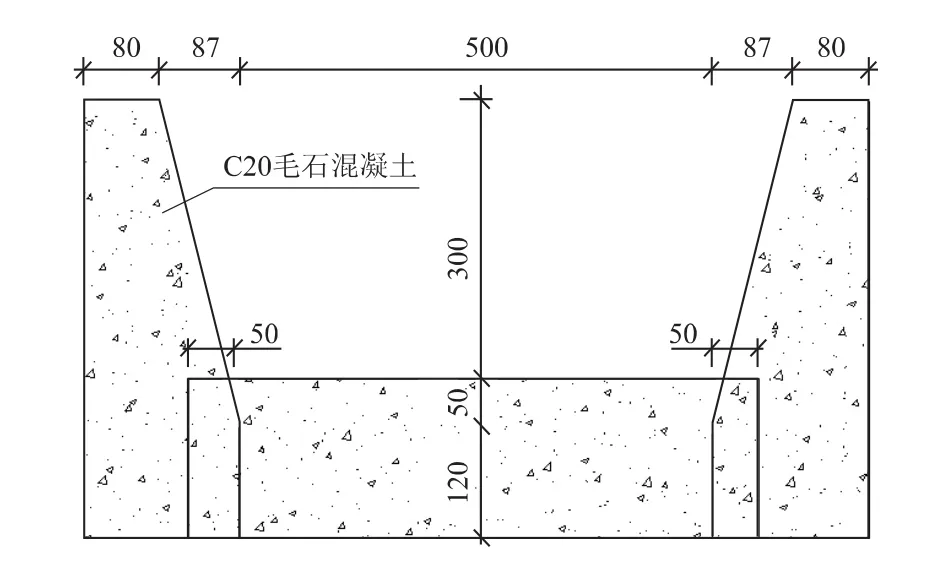

东侧支沟在雨季主要以坡面流汇入下方沟道,造成下游的民房毁损,故在支沟下方增设一段双边排导槽,长约40 m。防护堤堤高2.5 m,基础埋深根据冲刷深度0.74 m,设计为1.2 m,顶宽0.6 m,底宽1.22 m,外侧直立,临沟侧坡比为1∶0.25,用C20毛石混凝土结构。在排导槽起始端设计为喇叭口,利于泥石流归流,并辅以布设防冲肋槛(图3),防冲肋槛两侧均嵌入防护堤,与防护堤整体现浇。

图3 斯巴呷拉达沟泥石流治理工程平面图Fig.3 Engineering plans for debris-flow treatment

(3)汇入甘洛河段

主支沟泥石流汇合后,导致50 a一遇泥石流峰值流量达到29.0 m3/s,采用双边排导槽进行泥石流排导。对泥石流排导槽梯形最佳过流断面进行优化计算得到,在排泄设计标准的泥石流时,排导槽的最佳过流断面宽度为5.0 m,深度为3.5 m[8](图4)。防护堤堤高3.5 m,基础埋深根据冲刷深度0.95 m,设计为1.2 m,顶宽0.8 m,底宽1.67 m,临沟侧坡比为1∶0.25,外侧直立。在排导槽进入甘洛河附近,由于岸坡高陡,近年受泥石流冲刷严重,将该段改造为急流槽,增设梯踏步消能,利于泥石流顺利进入甘洛河。

4 结论

(1)受芦山地震影响,斯巴呷拉达沟流域中下游由于震动直接引发了6处崩滑体,崩滑体总面积为17 047 m2,松散固体物源的总量为11.02×104m3,为泥石流的形成提供了丰富的松散物源。

图4 斯巴呷拉达沟泥石流梯型排导槽横断面图Fig.4 Section view of the ladder drainage canal for debris flow

(2)经实地踏勘和室内分析,地震后斯巴呷拉达沟已经具备暴发泥石流的条件,震后松散固体物源陡增,促使泥石流的活动主要受控于降雨。一旦发生泥石流,将严重威胁沟口群众的生命财产安全,甚至会冲入甘洛河导致河道壅塞或者短时堵断河流。

(3)通过对泥石流排导槽治理工程的分段优化设置,相应调整了双边排导槽和防冲肋槛的体型和嵌固深度,并在局部增设急流槽,达到了治理斯巴呷拉达沟泥石流的目的。

[1]李勇,黄润秋,周荣军,等.龙门山地震带的地质背景与汶川地震的地表破裂[J].工程地质学报,2009,17(1):3-48.

[2]孙瑜,等.甘洛县芦山震后恢复重建斯巴呷拉达沟泥石流应急勘查报告[R].2014.

[3]周必凡.泥石流防治指南[M].北京:科学出版社,1991:16-17.

[4]Tang C,Zhu J,Ding J,et al.Catastrophic debris flows triggered by a 14 August 2010 rainfall at the epicenter of the Wenchuan earthquake[J].Landslides,2011,(8):485-497

[5]唐川,梁京涛.汶川震区北川“9.24”暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,16(6):751-758.

[6]许强.汶川大地震诱发地质灾害主要类型与特征研究[J].地质灾害与环境保护,2009,20(2):86-93.

[7]陈宁生,等.泥石流勘查技术[M].北京:科学出版社,2011:195-195.

[8]游勇,柳金峰,欧国强.泥石流常用排导槽水力条件的比较[J].岩石力学与工程学报,2006,25(1):2820-2825.