螺髻山古冰川地质遗迹保护现状及对策

2014-03-01张华

张华

(四川省核工业地质局二八一大队,西昌 615000)

地质遗迹资源是地球演化漫长历史时期由于内外动力的地质作用,形成发展遗留下来的不可再生的自然遗产,也是国家的宝贵财富,是生态环境的重要组成部分,是珍贵的,不可再生的[1]。针对这一宝贵的自然财富,专家学者通过长期的研究和实践,探索出了具体的保护措施。

螺髻山古冰川地质遗迹是大自然赐予我们的宝贵而不可再生的地质遗产,山体上古冰川地质遗迹极为发育、数量丰富,类型多样,特征典型,被誉为“古冰川地质博物馆”,极具观赏、科学研究与保护价值,但由于所处自然条件恶劣,自然因素和人为因素的影响已使区内部分地区的地质遗迹和生态系统受到或正要受到不同程度的伤害,由此引发地质遗迹灭失、地质灾害、生态破坏,急需实施地质遗迹保护。因此,对螺髻山古冰川地质遗迹进行保护具有现实意义及历史意义。

1 螺髻山概况及古冰川地质遗迹

崴巍壮丽的螺髻山位于凉山彝族自治州州府西昌市城南,山体南北延伸80 k m、东西宽20 k m,主峰海拔高程4 359 m,因形似青螺,宛若玉髻,直插云霄而得其美名。第四纪古冰川地质地貌景观资源主要集中分布于螺髻山主峰以北至种羊场的山脊及两侧山坡,即东经102°6′~102°26′,北纬27°32′~27°40′之间。螺髻山风景区面积412 k m2,是一个融第四纪古冰川遗迹与独特幽美的自然生态系统和浓郁原生态彝族风情于一体的“国家AAAA级风景名胜区”[2]。

在大地构造上,螺髻山处于扬子准地台西南缘康滇地轴中段的中央部位,称“螺髻山台穹”。螺髻山台穹是古生代以来长期抬隆的古陆。新生代以来,受第四纪新构造运动频繁强烈的振荡式强烈抬升运动影响,螺髻山曾经历四次冰期和三次间冰期。螺髻山主体为单一背斜山地,主山脊与背斜构造走向一致、山脊位于背斜西翼,主峰呈典型金字塔型角峰的单斜构造。西临安宁河断陷谷地(海拔1 200 m)、相对高差3 150 m;东临邛海-普格断裂谷地(海拔1 500 m)、相对高差2 800 m左右;构成背斜山体的成景岩石由距今9×108a前的早震旦世紫色凝灰质砂岩为主(占螺髻山出露面积80%以上)组成,铁质胶结、结构紧密、质地坚硬、抗风化能力强,能完好保存第四纪古冰川遗迹。相比之下,我国末次冰期(大约从11.6×104a前开始)的遗迹则非常清楚,如:云南苍山洱海、玉龙-哈巴雪山、新疆天池、阿尔金山、甘肃祁连山、兴隆山、黄龙寺等自然保护区也有末次冰川的遗迹。螺髻山的古冰川遗迹不仅有末次冰川的遗迹,而且还有我国乃是世界罕有的第四纪古冰川遗迹,其价值十分引人注目。

古冰川地貌集中分布在2 500~4 000 m的剥蚀夷平面之上,经第四纪以来冰川与流水地质作用交替作用,在不同海拔高度分布了大量典型古冰川地貌,其保存完好,类型丰富国内外罕见。有尖峭林立的角峰,薄如刀口的刃脊,宽坦如盆的冰窖,若勺若瓢的冰斗,层叠起落的冰坎,星罗棋布的五彩湖,光洁滑润的羊背石、冰溜面,巨型笕槽似的“U”谷冰川刻槽,冗长的侧碛垅岗,千奇百怪的冰缘岩柱等等,包罗了古代冰川运动所能形成的各种形态的遗迹,其富集程度十分罕见(图1~图5)。这些雄伟壮观的遗迹,生动的现场了当年各期冰川的蓬勃气势和势不可挡的巨大能量。

图1 角峰、刃脊Fig.1 Horn peak and arête

图2 冰斗、冰窖Fig.2 Cirque and icehouse

图3 鸡冠峰Fig.3 Crest peak

2 螺髻山古冰川地质遗迹保护现状

2.1 地质遗迹保护现状

螺髻山目前已建成了部分旅游服务、管理等基础设施,能够初步满足基本的游览服务和管理需要,虽然积极开展了地质遗迹保护工作,但由于受到各种条件限制,区内迄今尚未建立专门的地质遗迹管理机构,地质遗迹保护设施也极不完善,严重影响了保护区地质遗迹资源的保护与开发。

图4 古冰川刻槽Fig.4 Groove of ancient glacier

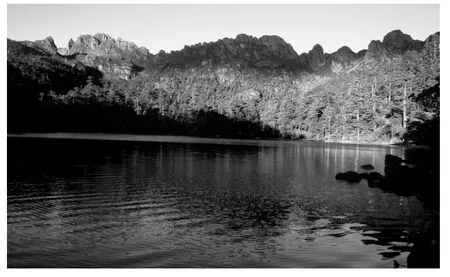

图5 古冰川湖泊Fig.5 Ancient glacial lake

主要存在如下问题:

(1)缺少专项保护经费,严重制约了地质遗迹保护工作的开展。地质遗迹被风景名胜所“埋没”,人们对它价值的认识趋于“表面化”。由于在管理体制上的原因,由于地貌景观、人文景观、自然景观不同的视角与侧重,开发与旅游成了保护区的主要功能,而对地质遗迹的保护,一再被忽略。

(2)地质遗迹保护法规缺乏权威性并对现行法规宣传力度不够,科普与旅游参与尚待有机和谐。有些宣传主体未到位,民众对非科学信息的认知超过对地质遗迹本身的了解。

(3)地质遗迹没有进行勘测定界,范围、四址界线、各保护区及功能区界线不明晰,无法对地质遗迹实施有效管理。

(4)未设立保护区周界、区界界桩。

(5)未开展地质遗迹的建档数据库建设工作。

(6)尽管正在进行部分保护区的建设工作,但由于受到资金等限制,这些设施还很不完善,无法满足保护区的地质遗迹保护及宣教旅游功能需要。

(7)近年保护区的生态旅游发展迅速,但由于管护设施不够,旅游活动的环境污染还无法完全解决。景区的主要景观是第四纪冰蚀冰碛湖泊,构成景观资源的水体显得尤为重要,需重点保护。

2.2 地质遗迹保护的必要性

(1)对保护好区内地质遗迹和景观资源十分必要

实施地质遗迹保护,是有效保护景区内地质遗迹及其他景观资源的需要。通过保护可以减少景区内地质遗迹遭受自然或人为的破坏,使区内地质遗迹的完整性、典型性得以较好保存。同时,景区也是一个自然景观资源十分丰富和奇特的地区,项目建设有利于对这些景观的保护。

(2)生态环境保护形势十分严峻,加速项目建设已刻不容缓

景区虽然人口稀少,但是区内产业单一,经济很不发达,而区内自然景观类型众多,是开展生态旅游的一个不可多得良好场所。近年来随着生态旅游业的发展,进入景区的游客和科考人数逐年增加,有必要通过本项目进一步加强景区的保护与管理,将生态旅游对自然环境的消极影响减至最低。

(3)是山区少数民族实现社会、经济、环境可持续发展的示范性和长江上游生态屏障建设的需要

按照《中国自然保护区发展规划纲要(1996—2010年)》,地处青藏高原、横断山脉、西南高山峡谷地区的螺髻山是我国自然生态重点建设地区,同时也是长江上游水源涵养和天然林禁伐区。区内山高谷深,交通不便,贫穷落后,自然资源丰富,但破坏严重,生态环境十分脆弱。地质遗迹保护项目的建设,可以在保护自然资源与生态环境的前提下,探索一条依靠科技进步,保护性开发利用生态资源,发展特色生态产业,带动区内各民族走脱贫致富的可持续发展之路,同时促进区内居民主动参与资源管理活动,形成人与自然和和谐关系,建立地质遗迹保护和持续利用高原山区资源发展模式。

3 螺髻山古冰川地质遗迹保护的对策

3.1 地质遗迹保护原则

通过建立和完善地质遗迹保护、管护、科研等各种基础设施,提高保护区在保护管理、科学研究、宣传教育等方面的能力与水平,建立一套完整、科学的管理体系和方法,提高保护区的地质遗迹保护管理水平。在确保保护区实现保护目标和实现可持续发展的前提下,促进保护区向地质遗迹保护、科学研究、科考与生态旅游等综合性多功能方面发展。

根据螺髻山古冰川地质遗迹分布及其价值特征,对地质遗迹实行三级保护[4],并按等级制定以下保护原则。

Ⅰ级保护区:对国际或国内具有极为罕见和重要科学价值的地质遗迹实施一级保护,非经批准不得入内。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准,可组织进行参观、科研或国际间交往。

Ⅱ级保护区:二级保护:对大区域范围内具有重要科学价值的地质遗迹实施二级保护。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准,可有组织地进行科研、教学、学术交流及适当的旅游活动。

Ⅲ级保护区:对具一定价值的地质遗迹实施三级保护。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准,可组织开展旅游活动。

3.2 地质遗迹保护技术路线

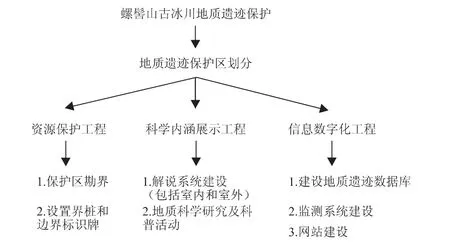

根据螺髻山古冰川地质遗迹的特征和当前地质遗迹保护开发中存在的问题,确定目前螺髻山古冰川地质遗迹保护的技术路线如图6。

图6 螺髻山古冰川地质遗迹保护的技术路线Fig.6 Techniques for proecting the ancient glacial geoheritage at Luoji Mountain

3.2.1 地质遗迹保护区划分

按以上等级划分及保护原则,螺髻山古冰川地质遗迹保护划分出Ⅰ级保护区2个,Ⅱ级保护区9个,Ⅲ级保护区6个。具体划分见表1。

3.2.2 资源保护工程

(1)地质遗迹保护区勘界

地质遗迹保护区精确勘界是明确主体权责,科学、精细管理地质遗迹以及同界外社区和谐相处的基本依据。保护区勘界是一项精细、系统的工程。主要是结合GIS和GPS技术在1∶10 000地形图上详细绘制保护区边界、功能分区边界。并将勘界信息数字化。

(2)界桩和边界标识牌设置

对保护区划界立桩,所有界桩要统一标准、统一材料,同时在各保护区入口设立明显的保护标志牌。

表1 保护区划分及保护级别一览表Table 1 Zoning and levels of protection

3.2.3 科学内涵展示工程

(1)解说系统建设

螺髻山古冰川地质遗迹保护区解说系统要突出古冰川地质遗迹保护的主题,体现科学情趣。对保护区内有意义的地质遗迹、各种景观做出科学解释。解说对象定位于社会大众,解说图文表达应通俗易懂,既要符合地球科学的科学性,又要具有趣味性,使游览时具有可读性、可看性、互动性。解说布局上,既要重视户外解说,又要建立博物馆室内展示,体现古冰川地质的特色,以现代技术方法,再现远古冰川运动景观,解析各种自然景观形成的科学道理。

除了上述宣传外,另制作地质遗迹图册、景点说明、导游手册、旅游指南、导游图、VCD、网站等等,形成多种内容、多种形式、多种介质全方位的解说系统。

(2)地质科学研究及科普活动

螺髻山是我国北纬30°以南的中高山区最著名的古冰川遗迹地之一,20世纪30年代,朱楔教授曾徒步登山考察;1938年袁复礼先生到西昌进行地质调查,首次对螺髻山的第四纪冰川遗迹作了报导;1964年,黄思晃等在区域地质调查中,首次全面调查了螺髻山的第四纪冰川遗迹;1965年,李四光教授亲自组织西南第四纪冰川专业考察队,对螺髻山作了重点调查和研究;20世纪80年代以来,国内外又有许多科研单位、院校和专家、学者,对螺髻山作了多方面的科学考察与研究[3]。这些科学考察产生了许多珍贵的历史回忆和趣闻,能够强有力地增加游客对古冰川地质的游览兴趣。因此,建议再现这些历史记录和情景,只是故事中的地质学家换成了游客,在一片古冰川遗迹类型较为完整的区域,营造一种地质科考氛围,给游客发放简易的地质科考工具,在经过地质科考培训的专业工作人员指导下完成一次真正意义上古冰川地质科考过程,录制并发放科考全过程录像给游客,成绩优异者颁发《螺髻山古冰川地质科考》证书,充分调动游客的积极性,强调游览活动与科普活动的互动性。

将螺髻山地质博物馆建设成面向大众的科普教育场所,定期面向周围地域中小学生开展乡土教育、环境友好教育,包括春秋游、夏令营等活动,面向高校不同专业大、中专学生及科研机构在保护区内设立实习基地及编制论文等活动。

3.2.4 地质信息数字化工程

(1)地质遗迹数据库建设

按照建立“数字地质公园”的基本要求,建立螺髻山古冰川地质遗迹数据库[5],实现地质遗迹研究数据共享机制,同时也有利于地质遗迹的保护管理。

地质遗迹数据库内容包括地理、地质以及环境信息;地质遗迹的级别、类型、数量、空间分布、图像、文字信息;地质遗迹开发现状、生态状况、可保护性与保护现状,以及相关研究成果;特殊地质遗迹个体的单体地质图等。

地质遗迹数据库建立能实现图件、数据快速查询检索;一般图形、数据分析与专项空间分析;地质遗迹动态分析预测;园内游客动态分析与预测。

(2)监测系统建设

地质遗迹保护区内各主要景点及重要位置增装监测仪器,并建立监测中心,更好地监测保护区内的各项指标,包括游客、资源、环境以及安全等,以便及时发现及快速处理突发事件发生。

在各入口处设置大屏幕,向游客及时提供游览信息、游览指南等,引导游客游览、疏导游客、加强对保护区的监控和管理。

(3)网站建设

建立起保护区内部网络系统,在保护区管委会管理中心设立主机,与各保护区(点)管理站服务器的终端联网,中心主机与各终端及时互通信息,主机汇总并发布相关信息。

建立起保护区网站,并与世界地质公园网建立联系,及时向广大公众、国际社会传播推广以保护区形象为主的信息化建设规划工作,以中英文双语形式展示保护区内地质遗迹风采、科普教育特色和保护区研究成果。

4 结论

根据螺髻山古冰川地质遗迹分布及其价值特征,对地质遗迹实行三级保护,划分出Ⅰ级保护区2个,Ⅱ级保护区9个,Ⅲ级保护区6个;通过建设资源保护工程、科学内涵展示工程、信息数字化工程实施地质遗迹保护,对保护螺髻山的珍贵地质遗迹、生态环境和维护当地及周边地区社会经济可持续发展具有重要意义。实施地质遗迹保护,将改变螺髻山保护管理严重滞后的局面,推进螺髻山的地质遗迹、自然生态系统得到更加可靠而有效的保护,并将在逐步形成以保护带动科研与旅游,以科研与旅游促进保护的相辅相成、互相促进的良性循环模式,产生良好的生态、社会和经济效益。

[1]谷风,鹿献章,杨则东.安徽省地质遗迹资源保护及保护对策研究[J].安徽大学学报,2008,32(4):90-94.

[2]四川省城乡规划设计研究院.邛海-螺髻山风景名胜区总体规划[R].2006,1.

[3]张瑞英.螺髻山冰川地质专项旅游资源开发对策及其意义[J].成都理工大学学报(社会科学版),2003,11(1):22-23.

[4]地质矿产部第二十一号令发布.地质遗迹保护管理规定[M].1995,5-6.

[5]辜寄蓉,范晓,江浏光艳.四川省地质遗迹景观空间数据库设计与实现[J].测绘与空间地理信息,2007,(4):5-6.