吲哚布芬联合氯吡格雷治疗不稳定性心绞痛的临床观察

2014-01-19陈磊

陈 磊

乌鲁木齐市第一人民医院急诊科,新疆乌鲁木齐 830011

不稳定型心绞痛(UPA),为介于稳定性心绞痛和急性心肌梗死(AMI)的特殊的临床综合症,共有初发劳力型、恶化劳力型、静息型、梗死后型以及变异型5个亚型[1]。阿司匹林和氯吡格雷为临床上治疗不稳定性心绞痛的常规药物[2]。但是随着临床上出现阿司匹林抵抗的患者逐渐增多,因此探索和寻找安全有效的抗血小板药物显得尤为重要。本试验探讨对不稳定性心绞痛采用联合吲哚布芬与氯吡格雷进行治疗,效果可观,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2011年7月—2012年7月的1年间就诊的150例不稳定心绞痛病人,均符合中华医学会心血管病学会于2000年编制的《不稳定型心绞痛诊断和治疗建议》,且均排除恶性肿瘤、出血倾向、禁忌药物和临床资料不完整等患者。150例患者中男性79例,女性 71 例;年龄 45~81 岁,平均年龄(69.45±5.67)岁;其分类有劳力型患者46例、恶化劳力型患者69例、静息型患者16例、梗死后型患者13例和变异型患者6例。150例患者,根据就诊号按随机数表法分成观察组、对照组,各75例。观察组患者,男性36 例,女性 39 例,年龄 46~81岁,平均年龄(68.32±4.72)岁;对照组患者,男性40例,女性35例,年龄47~79岁,平均年龄(69.46±5.72)岁,两组患者平均年龄、性别构成比等资料无统计学差异(P>0.05 ),具有可比性。

1.2 治疗方法

在患者入院时,仔细记录患者病史,测量患者血压、血脂水平、各类心肌酶、常规心电图以及心脏超声等检查。观察组患者予吲哚布芬联合氯吡格雷的治疗方案,而对照组则采用阿司匹林联合氯吡格雷的治疗方法为主要治疗方案进行对比。观察组每次服用吲哚布芬200mg,2次/d,于3d后服用剂量减至100mg,2次/d;另,氯吡格雷首日服用剂量为300 mg,次日改为75 mg,1次/d。而对照组患者服用阿司匹林1次/d,剂量为300 mg,后停用3 d,并于3日后将服用剂量改为100 mg,1次/d;对照组氯吡格雷服用方法与观察组一致[3-4]。观察组与对照组的治疗周期均为6周。

1.3 观察指标

观察两组不稳定性心绞痛(UPA)患者心绞痛发作次数、每次发作持续的时间,对白细胞和出血情况进行检测。

1.4 评判标准

显效:心绞痛症状完全消失症状被控制,或每周发病次数少于2次,体力活动耐增量增加,心电图ST-T缺血程度相较用药前有明显好转或恢复正常。有效:心绞痛发病时症状减轻,次数至少减少一半以上,疼痛时间有效减少,心电图ST-T缺血程度无较明显的变化。无效:心绞痛发病次数无减少甚至增加,发病持续时间、发病程度无改善,心电图ST-T缺血程无变化甚至增加。总有效率=(显效例数+有效例数)/总患者例数×100%。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0的统计软件对结果进行统计。计量资料采用t检验,计数资料χ2检验。检验标准设置为0.05,(P<0.05)时差异有统计学意义。

2 结果

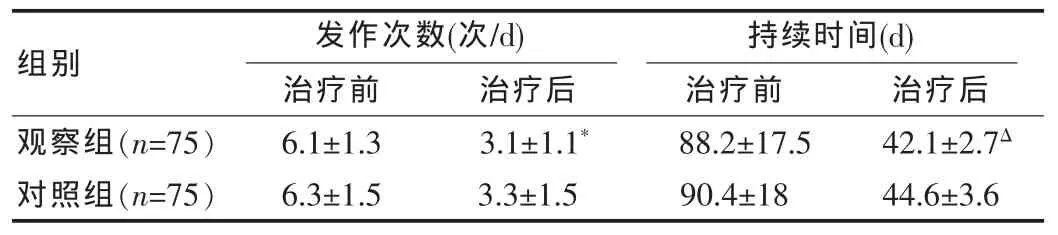

2.1 观察组与对照组心绞痛发作频率、持续时间与治疗前比较

观察组和对照组患者,疗程结束后心绞痛发病频率显著下降,持续时间显著减少,表明吲哚布芬联合氯吡格雷治疗方案可有效减轻不稳定性心绞痛(UPA)的临床症状,详见表1。

表1 两组治疗前后心绞痛发作频率和持续时间比较(±s)

表1 两组治疗前后心绞痛发作频率和持续时间比较(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05;ΔP<0.05。

组别 发作次数(次/d) 持续时间(d)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=75)对照组(n=75)6.1±1.3 6.3±1.5 3.1±1.1*3.3±1.5 88.2±17.5 90.4±18 42.1±2.7Δ 44.6±3.6

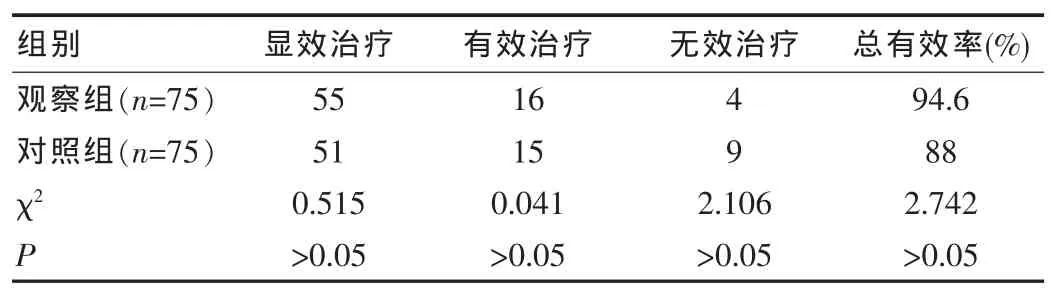

2.2 观察组与对照组治疗后临床疗效的比较

从表2中可见,观察组治疗的总有效率高于对照组总有效率。

表2 治疗4周后两组临床的比较

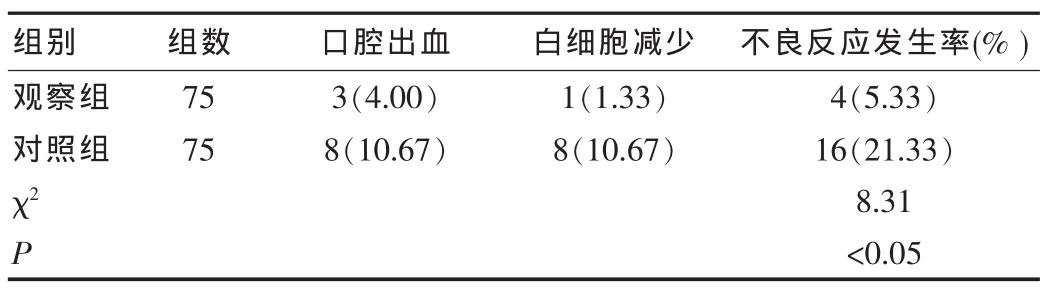

2.3 观察组与对照组安全性对比

观察组不良反应发生率为5.33%,低于对照组的16.33%,两组对比差异显著,P<0.05.详见表3。

表3 观察组与对照组安全性对比[n(%)]

3 讨论

不稳定型心绞痛(UAP),常继发于冠脉阻塞的急性加重,其在临床治疗上非常棘手的,属于急性心脏病[5]。因此,对其的有效治疗是心内科医生需要研究的目标。

来自国外的报道表明[6],吲哚布芬对体内合成的TXA2的抑制效果优于传统药物阿司匹林。也有研究显示,氯吡格雷较阿司匹林具有较高的倡导耐受性和出血安全性[7]。

本文应用吲哚布芬联合氯吡格雷的治疗方案治疗不稳定性心绞痛。吲哚布芬目前是世界上唯一突破抗血栓治疗“药物抵抗”、“高不良反应”、“高出血率”三大世界性医学难题的新药,通过抑制血小板相互聚集来达到药效。而联合应用吲哚布芬和氯吡格雷治疗方案能能多方面降低血小板的活化和聚集作用,减少血栓产生和移动,有利于体内内源性纤维溶解作用的发挥,进而达到改善冠状动脉血流量的目的,减少心肌缺血的症状,有效控制心绞痛的发作频次并延缓发作时间,最终改善不稳定性心绞痛(UAP)的症状,降低急性心肌梗死的发生率和猝死率[8-9]。吲哚布芬联合氯吡格雷的治疗方案有效改变心电图指征,并减少各类心脏事件的发生,且具有不良反应少,安全有效等优点。因此本研究的数据显示采用吲哚布芬联合氯吡格雷治疗方案的不稳定性心绞痛患者,总有效率高达94.6%,其发作频率、发作时间也得到有效改善,而不良反应出现率较低[10]。

综上所述,对不稳定性心绞痛患者运用吲哚布芬和氯吡格雷合用治疗,其临床效果佳,能有效改善患者临床症状和预后情况,减轻患者痛苦,提高了患者的生存质量,值得临床推广。但是,本研究样本量较小,观察时间短,具有局限性,仍需要大样本的临床随机试验进行研究。

[1]张国栋.氯吡格雷联合曲美他嗪治疗不稳定型心绞痛临床观察[J].山西职工医学院学报,2012,22(1):32-33.

[2]戴巍.曲美他嗪联合氯吡格雷辅治不稳定型心绞痛临床观察[J].临床合理用药杂志,2013,6(1):62-63.

[3]高美华.不同年龄组不稳定型心绞痛患者临床特点的调查分析[J].心血管康复医学杂志,2013,10(2):1012-1013.

[4]张友计,张怀金.国产氯吡格雷联合曲美他嗪治疗不稳定型心绞痛合并糖尿病的疗效观察[J].实用心脑肺血管病杂志,2013,21(2):15-16.

[5]李先荣.不稳定型心绞痛的临床特点与人性化护理[J].中国中医药咨讯,2010,2(13):782-784.

[6]Carlo P,Colin B,Jack H,et a1.Antiplatelet Drugs.Antithrombotic And thrombolytic therapy[M].8thed:Accp Guidelines,2008:199-233.

[7]Rajah SM,Nair U,Rees M,et a1.Effects of antiplatelet therapy with Indobufen or spirin—dipyridamole on graft patency one year after coronary artery bypass rafting[J].J Thorac Cardiovasc Surg,1994,107(4):1146.

[8]张华巍,杨庭树.血栓弹力图在冠状动脉介入治疗患者抗血小板治疗中的应用研究[J].中国循证心血管医学杂志,2013,5(1):46-47.

[9]段春艳.不稳定型心绞痛34例诊疗分析.中国实用医药,2013,8(11):456-457.

[10]中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组.中华心血管病杂志编辑委员会.中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本)[J].中华心血管病杂志,2012,40(4):271-277.