能源效率对中国经济增长的实证研究

2013-12-18张建伟杨志明

张建伟 杨志明

(山东大学 经济研究院,山东 济南 250100;山东行政学院,山东 济南 250014)

一、引言

伴随着20世纪全球经济快速发展而出现的能源紧缺问题日益加剧,人们逐渐认识到能源对于经济发展和经济增长的重要性,从而开始将能源作为约束条件纳入到经济增长的模型分析中(Nordhuas,1992)。中国经济自改革开放以来,始终保持较快增长,同时由于增长方式粗放,经济结构、产业结构的不合理,在经济增长中过度消费能源,带来了能源紧缺和环境污染等一系列问题。因此,如何提高能源的使用效率,维持中国经济长期、较快的发展速度就成为当下中国政府的必然选择。

能源是重要的生产要素投入,能源效率的改善对经济增长的提高具有重要意义。理论上,能源效率从两个方面影响经济增长。一是增长效应,即随着能源、生产领域的科技进步和规模效应的出现,影响到能源在生产中的与劳动和资本的相互替代,从而影响到经济增长;二是结构变迁效应,即不同产业的能源效率差异导致能源在产业间流动,以使得资源有效配置,从而促进经济增长。不过,现有的相关文献比较多地从单一角度进行分析。①余江、叶林:《资源约束、结构变动与经济增长》,《经济评论》2008年第2期。如王迪、聂锐(2009)虽然看出技术进步和产业结构通过能源效率影响到经济增长,但未能够将两种效应进行分离并研究其对经济增长的作用。本研究拟着重考虑能源效率在产业间的产业结构效应,从静态和动态两个角度,分析能源效率的增长效应和结构变迁效应,并将其纳入经济增长模型中,运用计量方法讨论其对经济增长的作用,考察能源的产业间配置情况以及对经济增长的影响,为当前资源稀缺和环境污染的中国产业结构调整提供有益的政策建议。

二、中国的能源效率分析

(一)能源效率及其分解

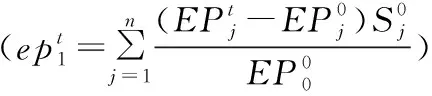

依据研究问题需要,能源效率具有不同的划分方法,本研究从能源与产业结构视角出发将能源效率增长率划分为三部分,即能源效率增长效应、静态结构变迁效应和动态结构变迁效应,后两者也称结构变迁效应。本文利用Fabricant于1942年提出的“转换份额法”,将该方法与研究能源效率的增长效应和结构变迁效应相结合,构造如下能源效率分解:

(1)

第t时期相对于基期(t=0)总产出能耗增长率是:

(2)

(二)1980-2009年间中国三次产业能源效率分析

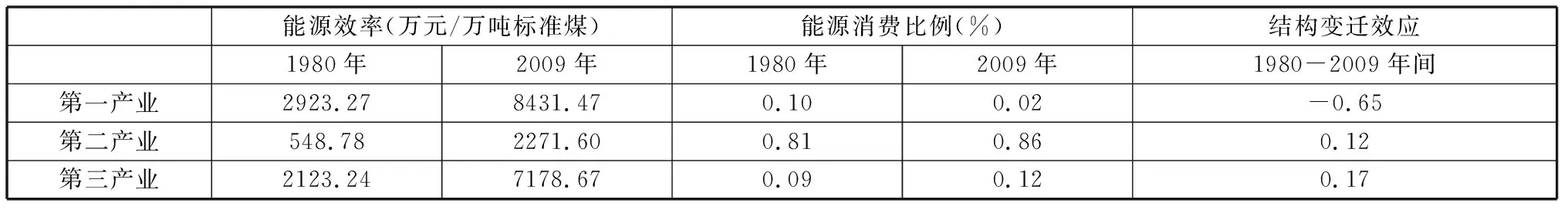

运用1980-2009年中国有关能源数据,计算能源效率增长率及其分解指标,得到表1。

表1 转换份额分析的结构变迁效应矩阵

说明:1.数据来源于《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》;2.能源消费数据经过能源折算标准系数处理;3.在分析时并未考虑居民能源消费。

根据表1,我们可以得到以下几个结论。

第一,1981-2009年间,我国能源效率明显提高,主要是二、三产业能源效率提高的结果,其中第二产业是影响的主导因素。具体表现为,依据转换份额法计算的1980-2009年能源效率增长率是223.78%;行业能源效率增长率中第一产业贡献率是负数(-3.67%),第二、三产业贡献率都是正数(73.09%、30.58%),二、三产业对能源效率提高贡献大于第一产业(1.64+0.68>0.08),所以总能源效率增长率为正。其内在的含义:首先中国能源效率得到了大幅度提高,但相比其他发达国家而言,中国能源效率增长缓慢,仍存在较大增长空间,其原因在于工业化结构和能源消费结构,我国依靠粗放型和高耗能的工业化经济结构模式发展,降低了能源效率增长水平;其次第一产业对能源效率增长贡献率为负的根本原因在于第一产业生产总值增长率(284.26%)小于能源消费增长率(428.04%),[注]具体公式略。第一产业生产总值增长率5270.51/1371.6-1;能源消费增长率260114/49260-1。造成这一现象的原因,一是农业附加值低、生产总值增长速度较慢,一是工业对能源消费增长迅速;再次能源效率改善和提高仍主要依托二、三产业,尤其第三产业能源效率仍然存在较强的增长空间。鉴于第三产业的能源具有消耗少产值高的特征,故应大力提高第三产业能源效率。

第二,1981-2009年间,我国能源效率提高的主要动力来源于能源效率的增长效应,而结构变迁效应,即产业部门结构变动对能源效率增长影响较小,且具有抑制作用。具体地说,仅能源效率的增长效应数值为正(2.38),静态和动态结构变迁效应都是负数(-0.08和-0.21),表现出“结构负利”特征,由于2.38>0.08+0.21,所以总能源效率增长率是正。能源效率增长率更大程度上取决于产业内部技术效率变化、技术进步和规模经济等因素,而不是来自于产业间能源合理配置。在解释“结构负利”原因的文献中,干春晖、郑若谷(2009)认为造成“结构负利”的根本原因在于生产要素在产业间的流动性问题。若表现为“结构红利”,则表明流动性具有较强灵活性,与产业结构较容易匹配,结构变迁效应得以显现。[注]干春晖、郑若谷:《改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究》,《中国工业经济》2009年第2期。他们运用转换份额法分解研究还发现,劳动力因跨区域流动性渐强而产生“结构红利”,资本因存在政策性限制流动而产生“结构负利”,但此效应逐渐减弱。本文侧重分析能源要素在产业间的流动,因为能源作为生产要素投入,其流动性会受到企业、行业和区域的限制。比如,企业对资源的可接近程度、行业能源垄断现象和区域资源供求不协调等都会阻碍能源在产业间的流动,并导致能源消费产业间的调整存在“结构负利”现象。

表2 部门能源效率、消费比例与结构变迁效应

第三,1981-2009年间,我国能源效率增长效应、动态和静态结构变迁效应对不同产业的能源效率增长具有不同的作用效果,对能源效率增长率的影响程度依次减弱。值得注意的是,第一产业的能源增长效率对能源效率增长具有积极作用(0.57),而结构变迁效应具有消极作用(-0.23,-0.43)。表明用于第一产业的能源比例较基期有所降低,也就是说,用于该行业的能源转移给其他行业,同时技术进步、规模效应对该产业能源效率提高的贡献低于因能源效率不同而导致的能源在产业间转移对能源效率提高的贡献,从而该产业能源效率是负增长。二、三产业的能源效率分解的三种效应对其提高均具有积极影响,不仅技术进步等促进了能源效率的提高,而且两个产业也是能源消费产业调整的受益者。由表2,第二产业能源效率无论横向还是纵向均是绝对下降,其能源消耗份额却略有上升,而能源效率相对上升的第一产业所消费能源比例却有所下降。能源流动的规则是由能源效率低的部门向能效较高的部门流动,而通过上述分析可以看出,我国能源消费却向能源低的第二产业流入,表明能源于产业间的配置是以牺牲能源效率为代价的,并不符合要素流动规律。

第四,1981-2009年间,我国能源效率增长不断提高,变化趋势是“先上升,再下降,后上升”的特征,转折点分别发生在2001年和2005年,同时能源效率提高程度呈逐渐放缓趋势。1981-2000年,中国工业化进入起步阶段,以劳动密集型为主的轻工业占有较高比重;2001-2005年,能源和原材料消耗高的行业不断扩张,并逐渐向重工业转移,二者比重由55:45(1998年)上升到65:35(2004年)。之后,随着重工业所造成的环境问题日益严重,实行“又好又快”的发展策略,能源效率又有所回升。在各时期内,能源效率增长率分解中的增长效应对能源效率增长具有促进作用增强,与能源效率增长率变动趋势一致,结构效应具有抑制作用,且在0至0.5之间波动,表现为“结构负利”。

第五,在各时期内,行业能源效率有呈现不同的变化趋势,其分解的各个效应对能源效率增长因时间不同而具有大小不同的贡献。具体来讲,产业增长效应均有所提升,第一产业结构变迁效应对能源效率增长率的负向作用明显增强,第二产业保持不变,第三产业提高较为明显。表明结构变迁效应负作用逐年扩大,而增长效应掩盖了结构变化的负效应。

(三)中国地区能源效率分析

1.在整个分析期间内,我国各省份的能源效率升降变化的差异较大。比较区域能源效率增长率结果发现,在1995-2009年间仅有青海、宁夏和海南三个省份能源效率略有下降,其余省份的能源效率都发生了不同程度的提高,而且能源效率增长率高的地区多集中于东北老工业基地以及个别东部沿海地区和少数几个中西部省份。分区域来看,东、中、西部三个地区能源效率增长率分别是0.92、1.07和0.50,西部地区未能达到全国平均水平(0.78)。随着经济发展水平的提高和环境约束政策的要求,东部和中部地区更具有能源效率改善的动力,而西部地区能源富集,降低能源强度的激励不足,拉低了能源效率的总体水平。

2.在整个分析期间内,我国各省份的能源增长效应、结构变迁效应(静态和动态)基本上都促进了各省份的能源效率的增长,并且省际差异比较大,三者对能源效率增长差异的相对贡献大小依次递减(绝大多数)。具体来说,除海南和青海以外,能源增长效应对全国其他省份的能源效率提高具有积极作用;结构变迁效应对东、中部地区能源效率改进具有促进作用,对中部和东部部分地区有抑制作用。分区域来看,东、中、西部三个区域能源增长效应和结构变迁效应的比重分别是0.90:0.10、0.91:0.09和1.00:0.005。三个区域均以增长效应为主要提高能源效率的动力,东部和中部地区结构效应较西部地区贡献大,尤其是东部地区,这或许是由于两个区域迫切需要能源转型,一定程度上带动了能源效率的提高。我国各省份的能源效率增长效应、动态和静态结构变迁效应对不同产业的能源效率增长的贡献情况更加复杂,不同区域具有不同的实际情况。

三、能源效率对中国经济增长影响的实证研究

通过能源效率增长率分解可以看出,能源增长效应和能源结构变迁效应存在明显差异,以下考察能源效率增长效应和结构变迁效应对经济增长的影响。

(一)模型设定

生产函数的基本表达:

Y=AKαHβEγ

(3)

其中,Y表示产出水平,常数A表示技术发展水平,K表示物质资本,H表示人力资本,E表示能源消耗;α、β和γ分别代表物质资本、人力资本和能源消耗的产出弹性。

对(3)式变型,然后进行对数化并差分处理:

(4)

建立计量回归模型:

yit=αkit+βlit+λepit+δt+ηi+μit

(5)

其中,i和t分别表示省份(市或自治区)和时间,y表示国内生产总值增长率,k表示物质资本存量增长率,l表示人力资本增长率,ep表示能源效率增长率,μ表示随机扰动项。

(二)变量选取及数据说明

经济增长率:y选取实际GDP增长率作为衡量指标。利用各地区名义GDP以1995年为基期调整为实际GDP(亿元)。

能源效率增长率:以实际GDP与能源消费总量比率(万元/万吨)为基础计算其增长率ep。

物质资本存量增长率:借鉴单豪杰(2008)估算的资本存量数据(亿元),[注]单豪杰:《中国资本存量K的再估算:1952-2006》,《数量经济技术经济研究》2008年第10期。以此为基础计算资本存量增长率k。

人力资本增长率:采用全社会职工工资总额作为劳动力的存量(亿元),以1995年为基期,运用职工工资指数进行平减,据此获得其增长率l。

实证样本选取1996-2009年除西藏外的30个内地省、自治区和直辖市的面板数据进行分析,其中重庆和四川数据进行合并。数据来源于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》等,部分数据经计算整理而得到。

(三)计量回归结果分析

本研究考虑使用检验残差项序列相关的ADF单位法进行检验,以防止出现伪回归现象。限于篇幅,没有报告单位根检验的结果;同时我们所选取的数据为经济增长率等变量,均为平稳数据,能够保证结果的可靠性。表3报告了以1996-2009年各地区为研究对象的能源效率增长率以及其分解指标与经济增长率关系的回归结果。模型1报告了仅考虑能源效率增长率与经济增长率两变量的关系。为了进一步考察能源效率增长的结构与经济增长率的关系,将分解指标进行回归得到模型2。解释经济增长因素中,劳动和资本是其重要的投入要素,依据理论推导,劳动、资本和能源共同纳入到增长模型中进行回归,得到模型3。对于整个研究区间(1996-2009年)的回归结果,仅考虑能源效率增长率及其分解指标与经济增长率之间的关系,并未显现出较强的相关性(显著性较弱),考虑添加物质资本和人力资本存量增长率两个控制变量,模型2中能源效率增长率分解的增长效应和结构变迁效应对经济增长率的贡献是正,只是回归结果并不显著。

表3 模型回归结果

说明:括号中是稳健标准差,***、**、*、&分别表示1%、5%、10%、15%以下的显著性水平;1994-2004年模型2未使用稳健标准形式;1996-2009年模型1为保证标准误差较小,未采取稳健形式,与稳健形式回归系数基本一致。Hansman检验括号中是其伴随概率,RE表示随机效应模型,FE表示固定效应模型。

考虑到中国能源消费具有阶段性特征,尤其是中国政府从2005年开始先后提出了多项促使能源消费结构和产业结构进行调整的政策,因此本研究以2005年为分界点进行阶段性回归。第一阶段(1996-2004年),能源效率增长对经济增长率贡献性回归结果不显著,但能源效率增长率结构变迁效应对经济增长的贡献显著为正。第二阶段(2005-2009年),能源效率增长对经济增长率贡献相对前一阶段较强,体现在这一阶段主要以增长效应贡献为主。综合两阶段来看,能源效率增长率对经济增长率贡献逐渐增强,主要体现在增长效应,而结构变迁效应对经济增长率贡献逐渐减弱甚至出现抑制作用。值得一提的是,对于总体样本回归添加时间变量进行分析时,能源两种效应均对GDP增长率具有正的影响。

四、结论和政策建议

本研究利用Fabricant提出的“转换份额法”将1996-2009年中国及其各地区能源效率增长率指标分解为增长效应和结构变迁效应(静态和动态结构变迁),并将其纳入生产函数模型进行分析,实证研究了在能源效率提高的情形下,增长效应和结构变迁效应是否有利于经济增长。主要结论:1.从全国能源效率增长分解来看,能源效率的增长效应对其提高具有重要意义,并在一定程度上抵消了产业结构变动的反向作用;从产业结构演变角度分析,在以重工业为主的中国,工业能源效率的提高起到了决定性作用,掩盖了农业能源效率为负的事实。2.省级能源效率增长分解表明,我国各省份能源效率升降变化的差异较大;除海南和青海以外,增长效应对全国其他省份能源效率提高具有积极作用;结构变迁效应对东、中部地区能源效率改进具有促进作用,对中部和东部部分地区有抑制作用。3.总能源效率提高对经济增长率作用呈现阶段性变化,其结果仅在2005-2009年间是显著的;而在不同的时间区间内,能源效率的增长效应和结构变迁效应对经济增长率具有促进作用,在1996-2004年间主要体现在结构变迁效应,2005-2009年间则主要体现在增长效应。相应的政策建议:第一,加强能源消费在产业间的合理分配,协调产业与能源的关系。从能源效率增长分解指标来看,增长效应较大,结构变迁效应是负的;从能源效率分解指标对经济增长率的影响来看,其系数并未显著或显著为负,这表明我国能源结构效应还未显现。因此,除了依赖技术进步等作用以外,应充分利用产业结构调整在特定经济阶段能够有效降低总体能源强度的积极作用,全方位地走能源节约型社会之路。第二,增强能源于行业间的流动性。能源因企业对资源可接近程度、行业能源垄断现象和区域资源供求不协调等原因而表现为流动性较弱。面对结构效应无法释放的情况,从三方面入手解决能源流动问题迫在眉睫。第三,着重降低工业的能源强度。实证结果表明,我国工业的能源强度较高,并且第二产业对能源效率贡献最高,因此降低工业能源强度有助于总体能源效率的提高。第四,缩小能源效率区域差距,促进区域能源利用平衡发展。我国地域辽阔,地区之间经济水平差异较大,应认真分析各地区所处经济发展阶段。