高陡岩质边坡覆绿植物地境特征研究

——以宜阳锦屏山采石场为例

2013-11-20宁立波

王 帅,宁立波

(中国地质大学环境学院,中国 武汉 430074)

针对采石场闭矿后形成的高陡岩质边坡生态环境破坏严重、亟需覆绿的现象,学者们提出了诸多的解决方法[1-2],如爆破燕窝复绿法[3]、垒砌阶梯复绿法[3]、种子喷播法[4]、客土喷播法[5]、植生吹附工法[6-7]、钢筋水泥框格法[7-8]、厚层基材喷射技术等[9-10].这些技术短期内虽能达到覆绿效果,但大都以工程技术手段进行实施,离开人工养护后植物很难成活,其根本原因在于缺乏对植物生长所需的地境条件分析.本文以生态地质学理论为指导,以河南省宜阳县锦屏山采石场为研究区,对植物生长的地境特征进行分析,为高陡岩质边坡的地境再造提供参考和依据.

1 研究区植物地境特征

研究区采石场位于洛阳市宜阳县龙门—宜阳断裂破碎带锦屏山,人工开采后形成了西、南、东3个方向的高陡岩壁边坡石灰岩宕口,岩壁坡度均在70°以上,坡高范围50~160 m.据当地气象部门资料,多年平均气温14.8 ℃,夏季最高气温为43.7 ℃(1966年6月20日);1951~2010年间多年平均降雨量694 mm,多年平均蒸发量1 837.98 mm.

1.1 根系生长空间

植物根系生长需要一定的地下空间,并且这个空间是开放的,具有耗散结构特征,便于水分盐分的迁移与交换,根系所需的养分也需要一定的空间来容纳.即地下开放空间对于植物根系生长具有伸展空间、水汽交换通道以及养分储备的作用,空间的相对大小和开放程度(连通性)直接关乎根系的呼吸作用和对水、盐等养分的吸收[11].对于这两个要素,在研究区进行了现场测试.根据实测结果判断生长空间是否满足根系的生长.

1.1.1 岩体裂隙的发育特点 研究区岩壁以构造裂隙体裂为主,其次为卸荷裂隙,裂隙间交切关系复杂,节理密度和缝隙度不能很好地反映出裂隙的空间相对大小情况.对于这种复杂情况,选用裂隙率来表征其大小,即裂隙体积(Vr)与包括裂隙在内的岩石体积(V)的比值,Kr=Vr/V[12].按张人权、徐恒力等提出的测定方法,计算公式为:

其中,K:裂隙率;V:选择的岩体体积;Vij:第i组第j条裂隙体积;n:裂隙的组数(倾向不超过5°算一组);m:每组裂隙条数.

本次共调查锦屏山采石场27个宕口70个岩壁的2 315条裂隙,据统计,岩壁裂隙一般为3~5组,有些岩壁出现7组裂隙,岩体裂隙率一般为3%~5%,个别地方最大超过7%,最小的低于0.2%.研究区岩体裂隙率相对偏高,为植物根系提供了足够的空间.

1.1.2 裂隙的连通性 采用现场宕口壁面注水试验获取裂隙连通性结果.试验孔呈扇状分布(图1),每孔深度30 cm,相邻孔间间距2 m,孔身呈一定角度倾斜(图2).1#孔为注水孔,示踪剂由此孔注入,其余为观测孔,观测孔内放置白色卫生纸作为观察现象标志物.

试验过程:对1#注水孔注入一定量的红墨水溶液,中间不定期注入,保持孔内液面不低于孔深2/3,对观测孔每隔1 h观测一次.整个注水过程持续21 h 20 min,注水总体积150 L.

图1 注水试验孔平面示意图 图2 注水试验孔剖面示意图 Fig.1 Schematic plan of water injection test Fig.2 Generalized section of water injection test

试验结果及分析:

(1)注水孔溶液下降速率达到7 L/h,表明裂隙连通性较好,裂隙彼此并不是孤立的,而是相互连通的;

(2)注水孔液面下降速率稳定,表明内部的裂隙体积没有大的突变,这一点对于植物根系的拓展、固持和对水分的吸收是有利的;

(3)观测孔内标志物无湿润和被浸染痕迹,表明内部裂隙发育方向不确定.

综合上述裂隙率和连通性两方面得出:研究区高陡岩壁内部裂隙率较大;内部裂隙不是彼此孤立的,有很好的连通性,能够为植物根系的生长提供所需的空间.

1.2 温度和水分条件

植物的生长环境需满足“根群圈理化指标组态的各瞬间值不得突破该物种耐受范围”[13].根群是指“根系吸收水分和养分功能的主要体现者,即根系的主功能区”,根群囊括的土体空间即为根群圈.温度和水分条件是根群圈内两个重要的理化指标,直接关乎植物根系能否正常生长.但这两个指标对于根系正常生长的影响是有地境深度范围的,这个深度范围是“地境稳定层”,具体来讲就是“地境处于宏观状态时,某一物种根群所占据的特定地境深度范围”[13].据徐恒力等(2001—2002)调查归纳35科百余种植物,将地境稳定层分为两层[13]:第一层0~0.4 m,第二层0.4~1 m.本次研究选取第一层,因为研究区裂隙深度大都分布在第一层,且该层与大气关系密切,温度变化、水汽条件交换频繁,植物的根系主功能区分布在这一层.

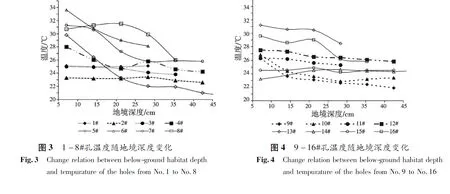

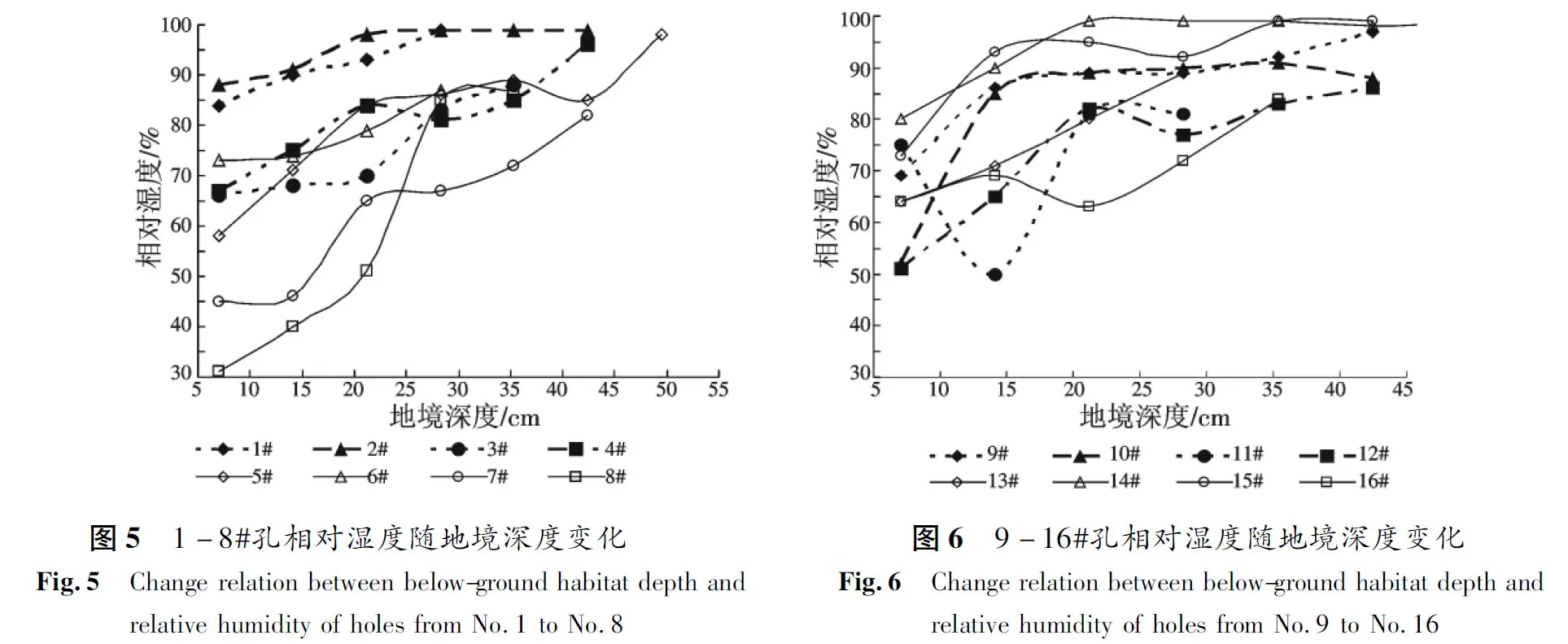

高陡边坡中维系植物生长所需的水分仅在降水期通过连通性较好的裂隙引导时为重力水,全年大部分时间可供植物根系吸收的为裂隙中的弱结合水[12]和孔角毛细水.对于水分情况用相对湿度(空气中水汽压与饱和水汽压的百分比)来表征.裂隙温度和相对湿度的测量依然在宕口壁面进行实测.实测结果见图3~6,统计最大、最小及平均值见表1.

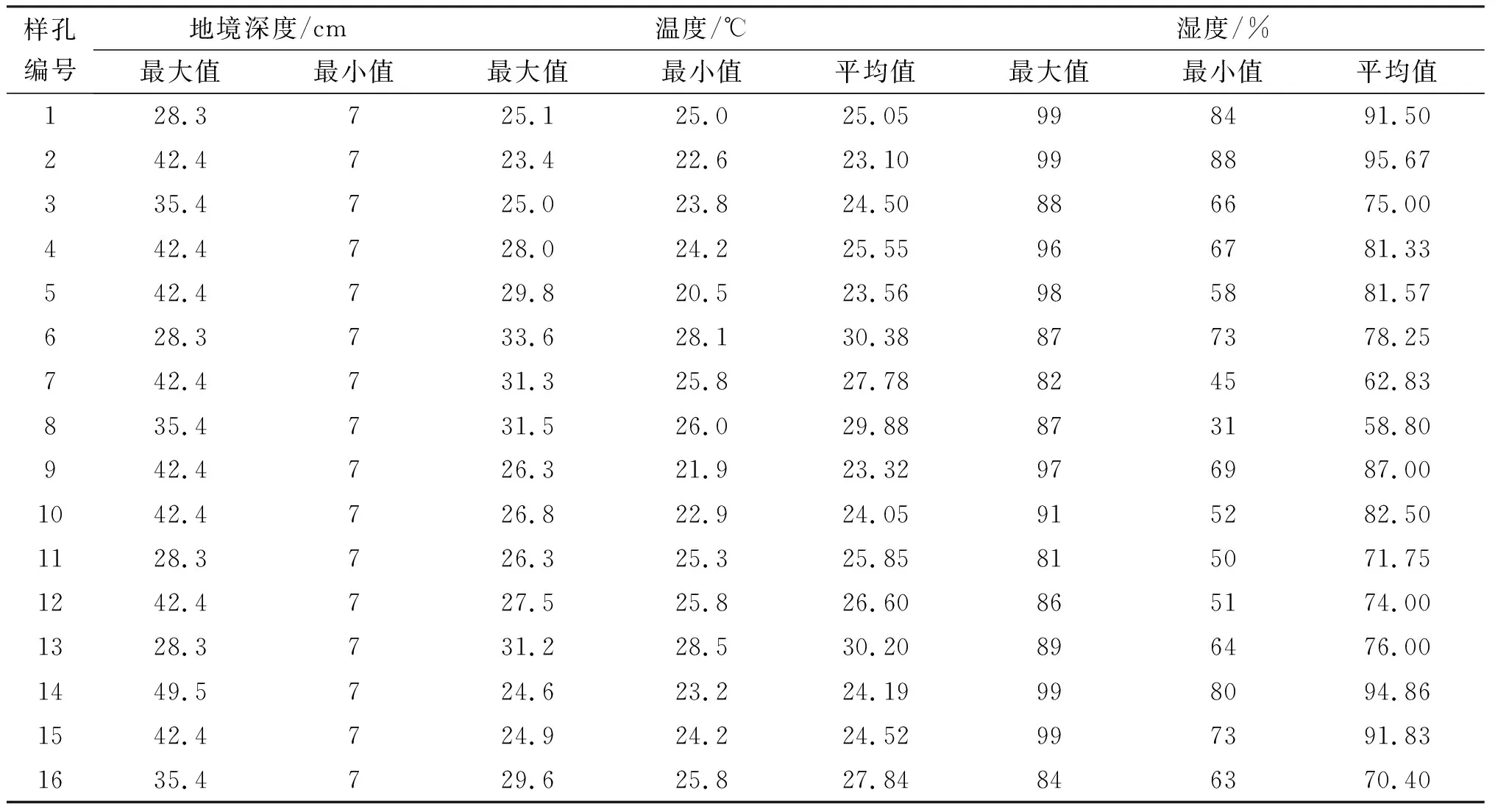

表1 不同地境深度下温度、湿度调查值

实测结果显示地境深度在10~30 cm之间温度下降明显,深度超过30 cm后大部分样孔(8#,16#除外)温度处于23~26 ℃之间,之后没有剧烈的变化,趋于平稳.总的来说,随着地境深度的增加,温度呈现降低的趋势,30 cm后温度趋于稳定.深度在30 cm以上相对湿度处于不稳定状态,深度在30 cm以下相对湿度趋于平稳并且大部分(7#,12#,16#除外)样孔的相对湿度值保持在80%以上.另外,1#、9#、14#样孔为已有天然植物生长处,其余样孔为未生长植物样孔,通过对比发现,生长植物的样孔温度与其他样孔相当,相对湿度略高于无植物生长样孔.

1.3 肥力测试

土壤是承载植物生长所需的水分、盐分、有机质及微生物群落等地境条件的重要物质基础[14],是根群圈内物质与能量交换的媒介,对植物的生长起着关键作用.此次调查发现,在岩壁裂隙中存在土壤,而且能够维持植物生长.对此,在岩体壁面调查了7个自然复绿的采石宕口,选取4个样地进行土壤收集,进行室内分析试验,最后获取的肥力指标主要包括土壤碱解氮、有效磷、有效钾、含水量及有机质共5项,涵盖土壤肥力指标体系中的营养(化学)指标、物理性状指标及生物学指标3大类,能较真实准确地反映出锦屏山采石场土壤的肥力水平,具体见表2.

表2 边坡土壤肥力状况

上述4个样地土壤分别在坡顶处、坡面内裂隙处、坡面凹陷处以及坡脚处,其中1#、3#、4#样地均有自然生长的野生植物,作为肥力对比样地.上表实测结果显示,2#样地肥力高于1#、3#、4#天然坡面土壤肥力,接近东北黑土型耕地类型区中的九类土[15].原因可能是由于裂隙中几乎接受不到任何光照,在汇集部分水土后,微生物活动程度较坡面土壤高,腐殖质含量偏高,最终形成满足植物生长所需的较高肥力土壤.

2 野外植物生长

根据以上调查结果,作者提出人工构建植物地境,以促使高陡岩质边坡尽快覆绿.为此,在采石场宕口进行了野外植物生长试验.在宕口岩壁按照适当的地境深度条件进行人工打孔再造的方式进行地境再造,结合当地物种调查,设计8个物种,分别为黄栌(Cotinuscoggygria)、丁香(Syringaoblata)、腊梅(Chimonanthuspraecox)、榆叶梅(Amygdalustriloba)、连翘(FructusForsythiae)、侧柏(Platycladusorientalis(Linn.) Franco)、爬山虎(Parthenocissustricuspidata)、凌霄(Campsisgrandiflora)共计53棵植物幼苗.于2012年3月17日植入宕口岩壁,试验结束时间2012年6月25日.试验结果见表3.

表3 野外植物生长试验成活统计表

以上生长植物平均成活率达87.5%,其中榆叶梅全部死亡,可能是由于不适应高陡岩壁条件的原因,如果剔除此种植物,平均成活率达94.2%.试验结果较好,验证了研究区宕口高陡岩壁上述地境特征的调查结果.

3 结论

锦屏山高陡岩质边坡植物地境具有以下特征:(1)裂隙特征显著,裂隙率大,裂隙之间的连通性较好,达到了植物根系生长所需的伸展空间、水汽交换通道以及养分储备的条件.(2)裂隙内的温度和水分条件能够满足植物生长的需要,在第一地境稳定层30 cm以下为温度、水分的相对稳定区间,并且该区间内温度和水分条件能够满足植物生长.(3)裂隙中的土壤接近东北黑土型耕地类型区中的九类土,肥力好,能够为植物的生长提供养分.

野外植物生长试验中植物成活率高,验证了研究区内裂隙中上述的地境条件适合植物的生长,因此,通过合理的人工技术手段对锦屏山的高陡岩质边坡地境进行再造是可行的.

参考文献:

[1] 方 华,林建平,林建平.采石场生态重建的有关问题[J].生态环境, 2006,15(3):654-658.

[2] 陈 波,包志毅.国外采石场的生态和景观恢复[J].水土保持学报, 2003,17(5):71-73.

[3] 杨冰冰,夏汉平,黄 娟,等.采石场石壁生态恢复研究进展[J].生态学杂志, 2005,24(2):181-186.

[4] 王奇志,辜 彬,寒 烟,等.舟山市庆丰废弃采石场的植被恢复方案探讨[J].中国水土保持, 2006,33(6):34-36.

[5] 章梦涛,邱金淡,颜 冬.客土喷播在边坡生态修复与防护中的应用[J].中国水土保持科学, 2004,2(3):10-12.

[6] 李永庚,蒋高明.矿山废弃地生态重建研究进展[J].生态学报, 2004,24(1):95-100.

[7] HE S J, SU G J. Evaluation method and its application to the potentiality of wasteland reclamation of China’s abandoned mining areas[J]. Geograph Res, 2000,19(2):165-172.

[9] HENGCHAOVANICH D. Vetiver grass slope stabilization and erosion control [M].Bang Kor: Office of the Royal Devec Lopment Projects Board, 1998.

[10] 罗 松,郑天媛.采石场遗留石质开采面阶梯整形覆土绿化方法研究[J].中国水土保持, 2001,28(2):36-37.

[11] 朱志澄.构造地质学[M].武汉:中国地质大学出版社, 1990.

[12] 王大纯,张人权,史毅虹,等.水文地质学基础[M].北京:地质出版社, 1995.

[13] 徐恒力,孙自勇,马 瑞.植物地境及物种地境稳定层[J].地球科学-中国地质大学学报, 2004,29(2):239-246.

[14] 姚光华,谭德军,谢洪斌,等. 重庆一小时经济圈耕地适宜性评价研究——以长寿湖地区为例[J]. 湖南科技大学学报:自然科学版, 2011,26(1):68-73.

[15] 宋 戈,李 丹,梁海鸥,等. 松嫩高平原黑土区耕地质量特征及其空间分异——以黑龙江省巴彦县为例[J]. 经济地理, 2012,32(7):129-134.