百年华西 世纪名院

——讲述四川大学华西医院的故事

2013-10-19姜贤飞

□文 姜贤飞

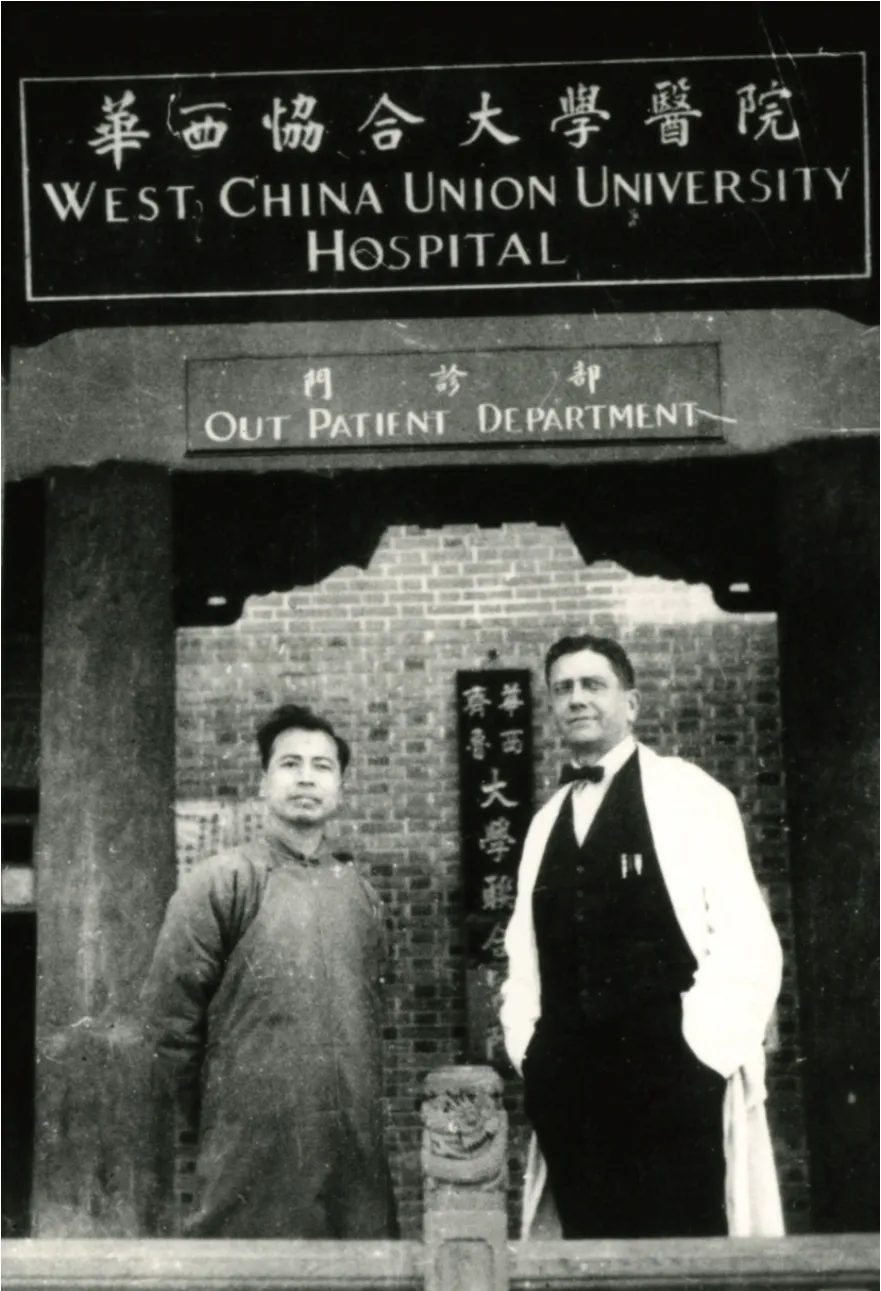

▲华西协合大学医院门诊部大门(现华西医院行政办公楼大门),右为时任院长加拿大人杨济灵

▲1982 年,抢救日本登山运动员松田宏也

▲华西协合大学医院护士在社区为市民种痘

近代西方教会在华的传教,在很大程度上促进了现代医学科学及早期医学教育在中国的落地生根,四川成都华西医院的发展历史即是最好的证明。华西医院的起源,可以追溯到1892 年西方传教士在成都创办的仁济医院、存仁医院和仁济女医院。而今天,华西医院已经成为集医疗、科研、教学为一体的综合性医学中心。

成都西医启蒙

清光绪十八年(1892 年),由加拿大人启尔德(O.L.Kilborn)医生、斯蒂文森(Stevenson)医生等组成的英美会“先遣队”,从上海溯长江、岷江而上,抵达成都,租用四圣祠北街12 号民房建立福音堂和西医诊所,由启尔德医生主持,初名福音医院,后定名仁济医院,由于限收男病人,故又称四圣祠仁济男医院。

仁济早期虽然名为医院,实为诊所,医生仅启尔德一人,设备亦极为简陋。1895 年“成都教案”中,该医院被民众打毁,1896年秋,又在原址建成医院一所,始有25 张男病床。1907 年,美国牙医林则(A.W.Lindsay ) 医生在仁济医院设立牙科诊所,是为四川最早的牙科诊所。1911 年林则在四圣祠礼拜堂左侧修建独立的仁济牙症医院,是中国现代口腔医学的发源地,号称“远东第一牙科”。到民国初年,仁济医院有病床120 张,设内科、外科、花柳科,有医师11 人,医技力量和设备在当时的成都乃至四川堪称一流。

1894 年,美国人甘来德受美以美会派遣,在陕西街福音堂附近开设药房、医院,初名美以美诊所,后定名存仁医院。

仁济女医院建立于1896 年,位于四圣祠附近新巷子,由加拿大英美会女布道会创办。创办人为启希贤(R. G. kilborn)医生。启希贤1894 年同启尔德结婚并在成都生育了4 个孩子。她是在华西工作的第一位受过专门训练的女医生。启希贤主要的成就在于儿科病患的诊治,并在四川组织发起“天足运动”,曾担任成都天足会的会长,积极宣传废除缠足的恶俗。

启尔德、启希贤、甘来德、林则等人,分别是四川现代内、外、妇产、儿、牙等医疗业务的开拓者。他们被誉为“华西医药的先驱者”。同时,启尔德还是四川红十字会的创始人之一,1911 年辛亥革命期间,这位著名的外科医生走出医院,在泥泞之中救护伤员和病人。启尔德夫妇还于1914 年主导并参与创建了华西协合大学医科。1920 年,启尔德休假回加拿大,不幸染肺炎病故。消息传到成都后,社会名流在文庙为他举办了传统的祭奠仪式。

隶属于教会的仁济等医院,主观上承载着教会传教的理想,客观上实践着救死扶伤、治病救人的医学目标,是“西学东渐”的客观载体,为当时之四川乃至中国西部带来了现代医学科学和早期的医学教育。

华西协合大学医科

1910 年,由英、美、加等国基督教会创办的华西协合大学正式成立,大学医科几乎同时开始筹建,并于1914 年正式开办。医科首任科长由存仁医院院长、美国人甘来德担任,此后由莫尔思、胡祖遗、黎伯斐、李哲士相继担任。

1914 年1 月,医科正式开学,首届学生仅7 人,设预科制与七年制。高标准和淘汰制是华大医科的办学特色,根据学生主修科目数量,每年有1 科或2 科不及格者不得升级,淘汰率为三分之一或更多,故医科毕业生数量稀少。1924年华西协合大学开始招收女生,率先在中国西部实现男女合校,1932 年,医学院第一位女生乐以成毕业,获医学博士学位,后来成为中国著名的妇产科专家。

1922 年,美国纽约州立大学承诺给予华大“临时特许书”。经过12 年的毕业生成绩复核,从1934 年起,纽约州立大学直接授权华西协合大学,在颁发本校毕业证书的同时,代授纽约州立大学学位证书。1938 年,华大向美国医学考试委员会全国协会提出申请,并获准成为该协会成员。1927 年,华西协合大学向四川省政府申请备案,1933 年正式获国民政府教育部批准,改名为“私立华西协合大学”。医学院对内称医牙学院总院,下设具有相对独立性的医学院和牙学院,1932 年,医学院院长由莫尔思、启真道相继担任。1935年,教育部褒扬华大称:“该校办理,尚具基础,医牙两科成绩特著。”

1929 年1 月2 日,存仁医院由一家普通多科性医院改为眼耳鼻喉专科医院,这是当时中国和东南亚最大的一所五官专科医院,被誉为我国眼耳鼻喉学科的重要发源地。1931 年7 月起,医科设置两年制的研究生培训课程,招收专攻眼科、耳鼻喉科的研究生,这是华大的第一个研究生培养点。自1930 年代起,为中国眼科、耳鼻喉科培育了一代精英,有些人后来成为眼科界、耳鼻喉科界的泰斗和著名专家。

华西坝“医药城堡”

1937 年7 月,抗日战争爆发,战区中央大学医学院、金陵大学、金陵女子文理学院、齐鲁大学、燕京大学等五所大学内迁成都,史称“五大学联合时期”。是时,华西坝汇聚了内科学家戚寿南、外科学家董秉奇、神经学家程玉麐、眼科学家陈耀真、胚胎学家童第周、细菌学家林飞卿、病理学家侯宝璋、解剖学家张查礼等一大批中国名医,其中不乏泰斗级的人物。此外,中国牙科的创始人林则、第一位牙科博士黄天启、中国公共卫生学之父陈志潜、生化学家蓝天鹤、药学家汤腾汉等领衔各领域的医生、科学家皆集中于华西坝。

1938 年7 月1 日,“华大、中大、齐大三大学联合医院”成立并开始运行。联合医院成立后,由华大医学院院长启真道任总指导,中大医学院院长戚寿南任总院长,承担了医学院校的临床教学工作,平均每日在院病人约400 人,年门诊量约10 万人次。

为了适应医学教育的发展,华西协合大学于1924 年开始酝酿在大学附近建一所规模更大的医院,同时将华西协合大学医学院集中于此,使之成为中国西部的医学中心。新大学医院选址于国学巷,开办费得到中央庚款7.5 万元,及中华文化基金1.5 万元,后又得到洛克菲勒基金会、英国庚子赔款基金会等捐款,于1936 年冬在华西坝奠基。1946 年6 月20 日,大学医院作为一所当时最新、设施较完整的附属综合医院全面启动,并正式命名为“华西协合大学医院”。竣工后的大学医院,规模宏大,科室完备,设施先进,设病床500 张,日门诊可接收500 人,医院占地面积80 余亩。至此,华西前辈经过五十多年的努力,终于完成了在华西坝建立一个医药卫生中心的夙愿,这个当时被称为“医药城堡”的大院正是今日华西医院的教学、行政办公园区。

大医之道 大爱未央

新中国成立之初,百废待兴,以乐以成、杨振华、宋儒耀为代表的一批华西人,冲破重重阻力,毅然回到医院,和全院师生员工一道,以前所未有的热情投入到了新中国的建设事业中。抗美援朝期间,医院先后派出以宋儒耀教授和谢锡瑹教授任队长的两批“赴朝矫形手术队”,赴前线救护伤员。1958 年,温江大批农民出现严重的钩端螺旋体出血性肺水肿,华西医院与其他兄弟医院密切合作,一周之内就完全控制了疫情。同时,医院还积极组织巡回医疗队,参与到消灭西昌血吸虫病、防治茂汶阿坝克山病等地方多发病的工作中,并在地方上举办了多期培训班,为基层培训了大批医疗专业人才。

1982 年5 月,日本登山队员松田宏也在四川攀登贡嘎山时遇险失踪,19 天后才被当地人发现救回。此时的松田宏也由于严重创伤、极度饥饿和冷冻的打击,全身极度衰竭,多脏器受损,伴继发感染、中毒性休克等多种致命性疾病。送来华西医院后,由副院长张光儒等19人组成治疗小组,经过46 天的抢救,终于使病人转危为安,最终康复出院,被国际社会称为“突破性的外科医学奇迹”。

时至今日,华西医院多个专业学科居于全国领先水平,在2008 年汶川特大地震的抗震救灾中,华西医院共救治地震伤员2710 人,其中危重伤员1153 人,ICU 收治155 人,完成手术1397 台次,住院死亡率1.25%,创下世界重大灾难医疗救援史上的许多奇迹,被温家宝总理赞誉为“不仅有崇高的道德,而且有精湛的技术”;被中共中央、国务院、中央军委授予“抗震救灾英雄群体”的称号。

“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”。在杜甫留下千古绝句的万里桥头,华西临床医学院/华西医院坚守 “关怀、服务”之理念,坚持 “以人为本、崇尚学术、追求卓越”之精神,遵循“厚德精业、求实创新”之院训,在医学的海洋里乘风破浪,向着“国际知名、国内一流”的目标,扬帆远航。