碳酸钙疏水改性及性能表征*

2013-10-17余越琳蒲晓林

李 方,余越琳,蒲晓林,刘 鹭

(西南石油大学石油工程学院,四川成都 610500)

碳酸钙是一种廉价易得,无毒性,使用方便,可以大量应用到涂料、油漆、塑料、橡胶以及造纸等行业中的化工原料[1]。但碳酸钙颗粒越细,表面能就越高,容易在极性溶剂中自行团聚;其表面亲水疏油,不易结合到表面能低的有机体上,且难以在高聚物中分散。通过对碳酸钙粉体表面改性,可降低其表面能,提高分散性,使其表面由亲水性转变为亲油性,进而提高与高聚物的相容性。

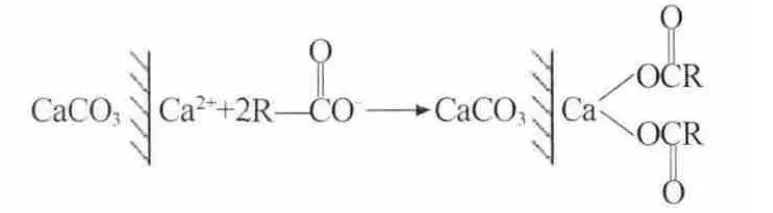

目前,中国对碳酸钙疏水改性的研究已有所报道[2-7]。笔者在参考他人研究的基础上,采用油酸、硬脂酸和二甲基硅油作为改性剂对纳米碳酸钙进行改性包覆,作用原理如图1所示。硬脂酸和油酸属于脂肪酸(盐),脂肪酸(盐)一端为长链烷基(C16-Cl8),碳酸钙表面的钙离子可以与脂肪酸另外一端的亲水性基团(如羟基、羧基)发生化学反应,从而将碳酸钙粉末表面由亲水疏油转变为亲油疏水。碳酸钙表面活性最大的部分可以以离子键吸附脂肪酸(盐)上,沉淀反应生成脂肪酸钙,在碳酸钙颗粒表面逐步形成一层膜,使碳酸钙颗粒间的距离逐渐增大,从而减少了分子间的相互作用和颗粒团聚现象,提高了颗粒分散程度,进而改善碳酸钙的分散性能[5]。油酸和硬脂酸改性属于化学改性,二甲基硅油改性属于物理改性,均使碳酸钙表面从亲水疏油转变成了亲油疏水。二甲基硅油可包覆在碳酸钙颗粒表面,使改性后的碳酸钙粉末能具有亲油疏水性。

图1 碳酸钙与脂肪酸的表面改性处理

1 实验

1.1 原料、试剂与仪器

原料与试剂:不同粒径的碳酸钙,成都金牛材料厂;油酸、硬脂酸、二甲基硅油,成都科龙有限公司。

仪器:DF-101S型集热式恒温加热磁力搅拌器、量筒若干、烧杯若干、分液漏斗、LA-950型激光粒度仪、ZetaProbe型电位测定仪、Nicolet 6700型傅立叶红外光谱仪。

1.2 改性方法

在10 L搪瓷桶中加入一定量未改性碳酸钙,升温到一定温度时开动搅拌器,恒温搅拌一段时间,加入表面活性剂,在一定搅拌速度下继续搅拌一定时间。过滤、烘干、粉碎、过筛、保存。

1.3 测定方法

活化度:按照GB/T 19281—2003《碳酸钙分析方法》测量产物活化度,即利用碳酸钙表面改性后的疏水特征测定表面的包覆程度。称取3 g试样(精确至0.01 g),放入250 mL分液漏斗中,加200 mL蒸馏水,按120次/min的频率往复振摇1 min,漏斗架上静置30 min,待明显分层后一次性收集下沉的碳酸钙,过滤、干燥、称重,按下式计算活化度(X,%):

式中:m1为样品中漂浮部分的质量,g;m总为样品总质量,g。

红外光谱:采用红外光谱仪对改性前后的碳酸钙进行FT-IR分析。

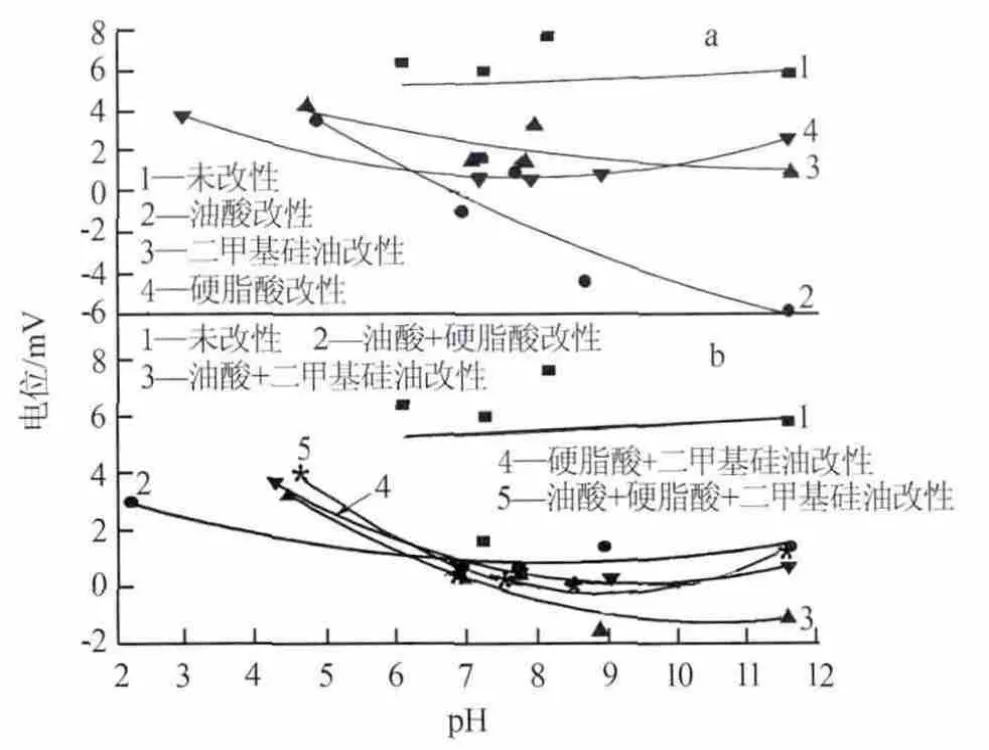

Zeta电位:分别将未改性CaCO3、油酸改性CaCO3、硬脂酸改性 CaCO3、二甲基硅油改性 CaCO3、复配改性剂改性CaCO3在不同pH的溶液中浸泡1 h,测 Zeta电位。

平均粒径:采用激光粒度仪测定改性前后碳酸钙的粒径。

2 实验数据及结果分析

2.1 改性剂加量

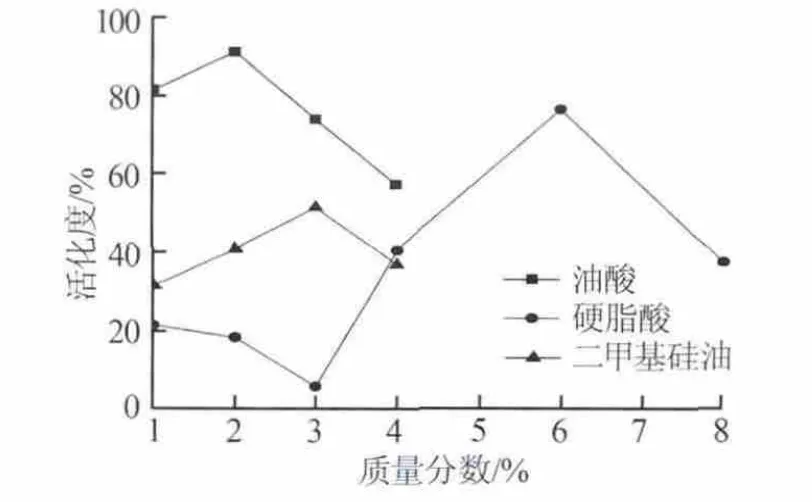

图2为相同改性条件下,改性剂油酸、硬脂酸和二甲基硅油的加入量对改性碳酸钙的活化度的影响。由图2可以看出,油酸、硬脂酸和二甲基硅油的最佳加入量(质量分数)分别为2%、6%和3%。结果表明,在同等条件下,油酸的活化度较高。

图2 不同改性剂用量对碳酸钙活化度的影响

2.2 改性剂种类

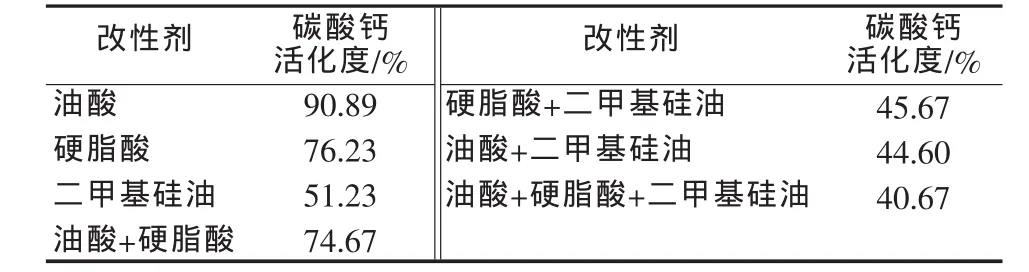

改性剂采用油酸、硬脂酸、二甲基硅油及它们的复合改性剂。在相同条件下,为验证复合改性剂的效果,对3种改性剂的最优加量进行了复配。复合改性剂的加入顺序是先加起主要作用和化学吸附为主的表面活性剂,后加起次要作用和物理吸附为主的表面活性剂。实验结果见表1。由表1可知,复合改性剂效果不如单一改性剂,且单一改性剂中采用油酸改性的碳酸钙效果最好。

表1 单一改性剂及复配改性剂改性碳酸钙活化度

2.3 红外光谱

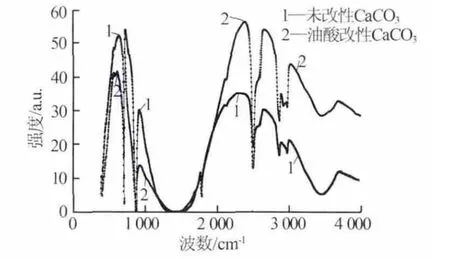

图3为未改性碳酸钙和油酸改性碳酸钙的FTIR谱图。由图3可以看出,未改性碳酸钙的吸收峰主要出现在 732、923、1783、2318、2651 cm-1处。 其中1783 cm-1处为方解石型碳酸根的C=O振动峰,923 cm-1和732 cm-1处的吸收峰应分别为方解石晶体中的 υ2、υ4吸收峰,υ2峰强且尖锐,υ4峰尖锐,可强度不及υ2,它们和C—O键的弯曲振动有关[8]。油酸改性碳酸钙吸收峰主要出现在 615、723、941、1783、2399、2659、3027 cm-1处。其中 3027 cm-1和2659 cm-1处出现亚甲基(H—C—H)的非对称和对称振动峰[9-10]。这表明了碳酸钙粉末表面的Ca2+与有机质发生了作用,产物中存在有机质。

图3 改性前后碳酸钙FT-IR谱图

2.4 Zeta电位测试

图4为未改性碳酸钙与改性碳酸钙分散到不同pH水介质中的Zeta电位变化曲线。由图4a可知,未改性碳酸钙的Zeta电位随pH变化不明显,且均为正值。油酸改性碳酸钙和二甲基硅油改性碳酸钙随pH的增高而降低,油酸改性碳酸钙的Zeta电位从正值变为了负值。等电点指的是Zeta电位为零所对应的pH,油酸改性碳酸钙的等电点约为6.8。pH为弱碱性(pH﹥6.8)时,油酸改性碳酸钙的Zeta电位为负值,绝对值大于未改性碳酸钙、二甲基硅油改性碳酸钙、硬脂酸改性碳酸钙的Zeta电位。这也说明了油酸改性碳酸钙比其他3种情况的碳酸钙分散稳定性强。这可能与改性剂的分子结构有关,油酸中有碳碳双键,易与有机质反应,油酸可以在微粒表面形成空间屏蔽,增大空间位阻,从而保持体系的分散稳定性,符合碳酸钙抗团聚理论的空间位阻理论。由图4b可知,随着pH的增加,复合改性剂Zeta电位逐渐降低。弱碱性条件下,复合改性剂比单一改性剂Zeta电位小,说明复合改性剂改性碳酸钙的分散稳定性不如单一改性剂。

图4 碳酸钙改性前后分散于水中的Zeta电位随pH变化

2.5 平均粒径的变化

对未改性碳酸钙和油酸改性碳酸钙在水中的粒径进行测定,得到二者的平均粒径分别为13.3 μm和10.5 μm。油酸改性碳酸钙在极性介质水中的平均粒径减小,则碳酸钙的团聚现象会大大减少。这是因为油酸的加入可以在碳酸钙微粒表面形成空间屏蔽,增大空间位阻,从而保持体系的分散稳定性[11],即通常所说的空间位阻抗团聚理论。

3 结论

通过对碳酸钙颗粒表面进行了疏水改性和表征,探讨了改性碳酸钙的作用机理并考察了改性的影响因素,得到结论:1)改性剂种类和加量对碳酸钙改性程度的影响较大,改性剂为油酸,加入量为2%(质量分数)时,疏水程度最大。2)红外光谱分析说明油酸改性碳酸钙中存在亲油物质,油酸被引入到了碳酸钙颗粒上。油酸改性碳酸钙的粒径小于未改性的碳酸钙。粒径减小,则改性碳酸钙的团聚现象也大大减少。3)改性碳酸钙的Zeta电位受到pH的影响。随着pH的增大,改性碳酸钙的Zeta电位降低。在pH为弱碱性时,油酸改性碳酸钙的Zeta电位为负值,绝对值大于未改性碳酸钙、二甲基硅油改性碳酸钙和硬脂酸改性碳酸钙的Zeta电位,说明油酸改性碳酸钙的分散稳定性最强。本实验不仅有利于加深对疏水改性碳酸钙的作用机理的理解,而且对碳酸钙疏水改性的工业生产有一定的参考价值。

[1]王仁兵.纳米碳酸钙用作润滑油添加剂的摩擦学性能和机理研究[D].上海:上海海运学院硕士论文,2002.

[2]陆树新,张秋禹,周桓,等.超分散剂对重质碳酸钙的两亲性改性研究[J].化学工程,2009,37(10):54-57,61.

[3]韩跃新,陈经华,王泽红,等.纳米碳酸钙表面改性研究[J].矿冶,2003,12(1):48-51.

[4]刘文芳,郭朝霞,于建.羧基聚合物对纳米碳酸钙的包覆改性[J].高分子材料科学与工程,2009,25(1):67-70.

[5]赵丽娜.碳酸钙的形貌控制及表面改性研究[D].长春:吉林大学博士论文,2009.

[6]赵子千.碳酸钙晶须复合功能紫外光固化涂料的研究及应用[D].无锡:江南大学硕士论文,2007.

[7]朱庆英,莫永才.稀土偶联剂对碳酸钙表面改性的研究[J].塑料科技,2006,34(5):48-51.

[8]唐艳军,李友明,宋晶,等.纳米/微米碳酸钙的结构表征和热分解行为[J].物理化学学报,2007,23(5):717-722.

[9]Wang Chengyu,Sheng Ye,Zhao Xu,et al.Synthesis of hydrophobic CaCO3nanoparticles[J].Materials Letters,2006,60(6):854-857.

[10]丁士育,金鑫,陈欣.改性纳米碳酸钙粉体的制备及其耐酸性[J].硅酸盐学报,2005,33(3):350-353.

[11]邱正松,王在明,胡红福,等.纳米碳酸钙抗团聚机理及分散规律实验研究[J].石油学报,2008,29(1):124-127,131.