我国排舞研究文献评述

2013-09-20邢新丽

邢新丽

(青岛农业大学体育教学部,山东青岛266109)

排舞作为舞蹈、体育、艺术的复合体,具有健身性、娱乐性、休闲性、时尚性、观赏性、趣味性和群众性等特点,以其简单易学、风格迥异、形式多样、内容丰富的独特魅力风靡全球。2006年北京市体操协会正式将排舞作为全民健身运动项目在全国推广。2008年8月8日早8点08分,由800名排舞爱好者在天安门广场以自己的方式表达了对北京奥运会的祝福。2009年在中华全国总工会、文化部、国家体育总局有关部门的支持下,全国排舞比赛评分规则(草案)正式出台,国家体育总局体操管理中心将排舞作为正式比赛项目列入健美操比赛中。2010年和2012年先后两次对排舞规则进行修订,迄今为止全国亿万职工全健排舞大赛已经成功举办两届。我国引进排舞较晚,但发展之快令世界震惊,目前全球发布的排舞曲目有3 000多首,但其中没有一支舞是中国创编的,要想在世界舞台上有立足之地,就必须重视加强相关科学研究。因此,本文对近五年来排舞的科学研究文献进行总结分析,为今后的研究提供参考。

1 研究方法

1.1 文献资料法

查阅2008年~2012年中国知网上公开发表的排舞研究文献共计104篇,以此作为研究基础,筛选其中具有代表性的论文进行研究分析。

1.2 数理统计法

运用统计软件对数据进行处理。

1.3 逻辑分析法

对相关研究论文进行归类,对统计数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 研究趋势

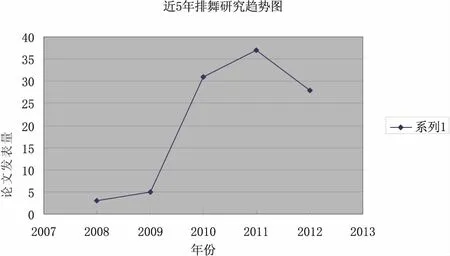

我国学者对排舞进行研究的时间不长,从2008年才开始引起有关学者的关注,近几年研究发展速度迅速,五年间发表关于排舞方面的论文共计104篇,总体研究呈上升趋势,2012年略有下降,发文量主要集中分布在2010~2012三年间。分析其主要原因,从2006年排舞作为全民健身运动项目在全国推广到2009年排舞规则的正式出台,排舞的普及范围还是局限于社区和单位,2010年第一次对规则进行了重新修订,对相关条款进行了调整、补充和完善,使其成为全国工会、群文、群体和院校都能掌握和使用的通用规则。随着各级各单位排舞运动的深入开展普及,普及范围逐渐深入高校,由此激发了广大学者的研究兴趣,参与研究的学者也越来越多(见图1)。

2.2 研究领域

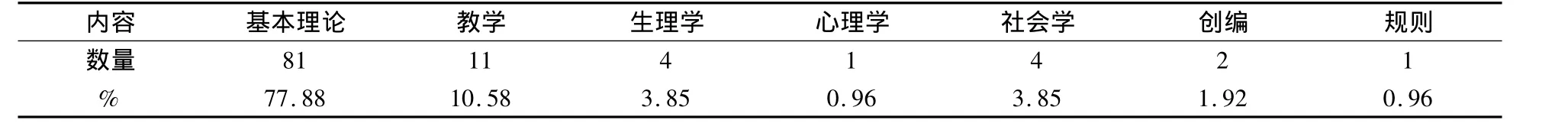

从近五年发表的排舞论文研究内容统计情况(见表1)看,关于排舞的研究内容比较单一,涉及的研究领域比较集中,主要包括基本理论研究,占论文发表总量的77.88%,其次是教学领域的研究,主要集中在可行性研究方面,占10.58%,生理学、心理学和社会学等基础学科的研究也有涉及,但研究不够深入,占论文发表量的8.66%,关于排舞规则及排舞创编的研究相对较少,仅占2.88%。有关高校排舞教学现状的调查分析、社会推广普及情况调研、运动员选材、训练竞赛以及信息技术方面的研究还处于空白,这方面的研究将会成为未来的重点。目前,我国关于排舞的研究存在不均衡性,随着社会的发展,多学科间的不断渗透,在研究中运用多种研究方法相结合,加强教育教学、社会推广、运动员、训练竞赛及信息技术等方面的研究将成为未来的趋势。

图1 近5年排舞研究趋势曲线图

表1 近五年排舞论文研究内容统计表

2.3 研究内容

2.3.1 基本理论研究 近五年,关于排舞基本理论方面的研究主要集中在排舞的特征、锻炼推广价值、推广的可行性、普及路径及发展前景,从多个角度对排舞这一时尚健身项目进行剖析,分析了排舞在全国各地开展的现状以及迅速发展的原因,探讨了排舞进入高校的可行性,从宏观上分析了排舞运动的发展前景,为排舞更加深入的普及推广奠定了基础。如李遵在《排舞运动兴起的四大因素探析》中从四个方面对排舞在我国迅速发展原因进行了分析,认为排舞打破了舞种和音乐的界限,在继承、发展、传播间找到融合点,在音乐与舞蹈间找到联结点,在多元和规范间找到了提升点,在娱乐、健身、表演、竞技间建立平衡点,它是舞蹈文化、音乐文化、健身文化全球化融合发展的必然结果。符合人们追求娱乐化、健身化、生活化、大众化、自然化的现代化休闲体育运动生活。孙林在《健身排舞的基本特征及其价值研究》中概括了排舞的基本特征,主要包括音乐题材丰富,动作元素多元,舞步与音乐风格高度统一,形式适应性广、局限少。邓嘉在《健身排舞的多元特征及其推广价值》中从促进全民健身、弘扬民族文化、发展大众体育三方面对排舞的推广价值做了较为全面的分析。郭瑞的《时尚健身项目“排舞”在高校普及推广的研究》从学生身心发展需求、校园体育文化、教育理念、教育改革等方面对排舞适合在高校推广进行了比较全面的阐述,认为排舞运动具有很强的娱乐性、观赏性、时尚性和健身性,符合当代的教育理念和改革方向。排舞运动在高校的推广和普及将促进学校体育运动的开展、提高学生的身体健康水平、提高学生的身体素质、丰富校园体育文化内涵、促进校园体育文化的建设等方面发挥重要的作用。古维秋的《排舞对我国民族健身舞发展的启示》探讨了通过继承、创新和改造以排舞为载体推动我国民族健身舞蹈的发展思路,以此扩大我国民族健身舞蹈的国际影响力,缩短我国民族健身舞蹈的国际化推广历程。排舞运动的兴起和发展与人们追求休闲时尚的现代生活方式密不可分,排舞这种来自西方国家的国际性健身舞蹈,体现的是一种生活时尚,要想在中国长远发展就必须融入具有悠久历史和文化底蕴的中国元素,通过将排舞融入全民健身娱乐服务体系,纳入学校体育课程体系,建立排舞培训和竞赛体系,利用电视媒体、网络视频等传播途径促进排舞深入基层和学校。

2.3.2 教学方面的研究 围绕教学方面的研究主要体现在探讨将排舞融入其他项目如体育舞蹈和健美操教学以及高校开设排舞课程的可行性,研究视角单一,缺少深度。从排舞的特点和功能来看,与健美操、体育舞蹈有很多共同之处,健美操、体育舞蹈教学过程中融入排舞元素能够丰富教学内容,激发学生的学习兴趣,符合当前教育改革的需求。如李敬敬等人在《排舞与高校健美操融合教学的研究》中提出排舞与健美操融合教学有助于丰富教学内容,活跃课堂气氛,提高学生积极性,培养终身体育意识,提高教学质量。邵艳等采用导入式、渗入式、后续式等方式将排舞元素融入健美操课程,教学效果显著。刘荣花针对排舞课程的教学目标、教学内容、教学方法与组织、考核评价进行了设计,教学实践证明学生对排舞学习产生极大兴趣,时尚休闲健身项目排舞具有很强的观赏性、健身性,符合当代教育理念和改革方向,是体育、音乐、舞蹈、文化全球融合的产物,在高校有广阔的发展空间。随着社会的进步与发展,高校体育教育改革正在朝着休闲体育方向发展,排舞具有时代性、时尚性、娱乐性、群众性、社会性等特点,符合休闲体育教育要求,因此,排舞教学实践方面的研究还有很大的空间,针对课程设置、教学模式、教学方法、教学评价和教材建设方面的研究目前还无人涉及,发球研究的盲区,今后必将成为研究的热点,另外,多学科的渗透也将引起学者们的关注。

2.3.3 健身作用方面的研究 这一时期关于生理学方面的研究主要集中在排舞锻炼对身体形态、心肺机能、身体素质等生理指标的影响方面。虽然有学者对此进行了研究,但是研究还不够全面深入,还有很大的研究空间。如楼晨辉在《排舞对中老年女性体质健康的影响》中从改变身体形态、增强体质,预防肥胖、心血管疾病及延缓人体衰老等方面研究分析了进行排舞锻炼对中老年女性的影响,认为排舞是适合中老年女性的锻炼项目。再如王凤丽针对高职女生进行排舞锻炼前后的生理指标做了测量分析,实验前后身体形态和心肺机能有了明显改善,认为排舞适合高职女生进行锻炼。

2.3.4 规则创编方面的研究 我国是参与排舞人数最多的国家,然而目前全球3 000多支舞曲中,还没有一支舞曲是我国创编的。我国编排的《卓玛》、《茉莉花》等几支舞曲,还没通过国际排舞协会的认证。邓嘉通过分析排舞在我国全民健身中的地位和排舞编排特性,并实例剖析排舞编排的成败因素,就如何依据编排原则结合我国民族文化特征创编具有中国文化特点的排舞,提出了分析和改进的意见。认为根据中国人的生活习惯和文化特点,创编中国民众喜爱的健身排舞是非常必要的。我国排舞的编排在国际上仍处于空白,这正是广大学者思考和研究的问题。鲍其安认为,要想让我国创编的排舞进入世界排舞曲库必须要讲究排舞创编的策略和方法。排舞竞赛规则虽然经过2010年和2012年先后两次修订,但与国际排舞规则还存在较大差距,有学者认为我国应该尽早成立中国排舞协会,指导出台权威性的排舞竞赛规则,加强与国际排舞协会的合作和联系,使中国的排舞发展和排舞竞赛真正与世界接轨。

3 前景展望

我国排舞的研究还处于起步阶段,相关理论研究和实践经验欠缺,有待进一步深入研究。虽然这一时期的研究成果数量不少,但是总体水平不高,核心期刊发文量较低,仅占总发文量的6.7%。研究内容存在不均衡性,主要集中在排舞的特点和锻炼价值方面,基础理论研究应该从多个角度、多个层面剖析排舞这一代表健身“国际语言”的舞蹈,为排舞的科学研究奠定坚实的理论基础。对排舞教学的研究尚且停留在理论层面,还没有深入到实践中去,排舞教学实践方面的研究空间很大,必将成为今后研究的重要课题。生理学和心理学相关学科的研究略有涉及,但不够深入具体,所选取的研究指标过于简单,不能全面反映排舞锻炼对身心的影响,应该对此进行重点研究,以期为锻炼者提供科学锻炼指导。另外,相关学者应该认真思考研究排舞创编的策略和方法,加强排舞创编的科学研究,尽早创编出具有中国民族特色和文化特色的排舞,实现“中国造”排舞在世界排舞曲库零的突破。排舞在我国的发展速度之快令世界震惊,有关高校排舞教学现状的调查分析、社会推广普及情况调研、运动员选材、训练竞赛以及信息技术传播方面的研究还是空白,这方面的研究将会成为未来研究的重点。

4 结论

(1)纵观近几年排舞的研究情况,整体呈上升趋势,虽然这一时期研究成果数量不少,但是总体水平不高,核心期刊发文量较低,随着排舞的深入普及,排舞将会成为学者们关注的焦点。

(2)从近五年发表的排舞论文研究内容统计情况看,研究内容存在不均衡性,关于排舞的研究内容比较单一,涉及的研究领域比较集中,研究内容应该从多个角度、多个层面剖析排舞这一代表健身“国际语言”的舞蹈,为排舞的发展奠定坚实的理论基础。

(3)目前,我国关于排舞的研究刚刚起步,随着社会的发展,多学科间的不断渗透,在研究中运用多种研究方法相结合,加强基础理论、教育教学、训练竞赛及信息传播等方面的深入研究,早日实现“中国造”排舞在世界排舞曲库零的突破。

[1] 李遵.排舞运动兴起的四大因素探析[J].成都体育学院学报,2011(4).

[2] 孙林.健身排舞的基本特征及其价值研究[J].湖北体育科技,2008(9).

[3] 邓嘉.健身排舞的多元特征及其推广价值[J].成都体育学院学报,2011(3).

[4] 郭瑞.时尚健身项目“排舞”在高校普及推广的研究[J].山西师大体育学院学报,2010(6).

[5] 古维秋.排舞对我国民族健身舞发展的启示[J].体育文化导刊,2010(8).

[6] 李敬敬,等.排舞与高校健美操融合教学的研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2012(8).

[7] 邵艳,等.排舞元素融入高校健美操教学中的探索研究[J].南通航运职业技术学院学报,2011(9).

[8] 刘荣花.高校排舞课程设置与教学实践的研究[J].湖北体育科技,2012(1).

[9] 楼晨辉.排舞对中老年女性体质健康的影响[J].浙江体育科学,2010(3).

[10] 王凤丽.排舞对高职女生生理机能的影响[J].医学研究与教育,2010(10).

[11] 邓嘉.我国健身排舞创编现状与对策分析[J].成都大学学报(社科版),2011(3).

[12] 鲍其安.排舞创编的策略与方法[J].四川体育科学,2010(12).

[13] 鲍其安,周亚军.研制排舞竞赛规则的原则和方法[J].福建体育科技,2010(2).