浅析汉、英、德三语中影响注意力分配的句法层面因素

2013-09-18吴迪

吴 迪

(北京航空航天大学,北京 100191)

1.引言

语言中的哪一部分能得到更多的关注,即具有更高的显著度,并不完全取决于各自的重要程度。从根本上讲,这是由内嵌在语言之中制约注意力分配的因素所决定的。越能吸引注意力的内容就越能够进入人的意识,其显著程度也就越高。

为此Talmy(2000)提出了注意力系统。它的作用在于说话人能够有意识地运用此系统来组织语言,决定哪些内容需要着重强调,放在前景位置,哪些内容做虚化处理,放入背景位置。听话人则会在注意力系统基础上建立起某种意象,自觉或不自觉地依据此系统来分配自己的注意力。

在此理论中,作者总结出了一套制约语言注意力分配的因素,涵盖了各个角度,非常系统而全面。然而这些因素是由英语中发现并归纳得来的,在其它语言中是否能发挥同样的作用,这是一个值得探究的问题。

2.语言与注意力系统

Talmy(2000)的观点认为,注意力官能是特定认知系统的作用。注意力系统能与其它认知系统建立积极的联系;在连接方式上,注意力系统表现得极为灵活,而且它有迅速切换连接的能力。在连接中,注意力系统把自身的处理特征与其它系统的一般功能结合起来。这些特征可以是定量的,可以是定性的,也可以是执行的。在量上,注意力系统包括一个非常精致与特别的神经结在执行以下功能:促进其它相关系统的处理;以一种更合理的结构区分其它系统中的因素;处理当前大量其它系统的因素,比其它系统本身能力更强大;降低在其它系统中特别刺激可导致进一步神经反应的门槛。

注意力系统的不同部分可能会在产生注意力梯度的过程中与其它认知体系相连接。其它认知体系的运作因而能够在一定范围内发生:一些在注意力的前景,一些在注意力的背景。注意力系统还可能在任何时间与其它系统的有限部分进行连接,这样它卓越的处理能力事实上只拥有有限的认知资源。1

在言语交谈中,听话人可同时注意说话人的语言表达、表达背后所传递的概念内容及实时语境。但这些内容却不可能同时占据听话人注意的核心位置,即前景地位。因此听话人必须在它们之间做出权衡并做出选择,以此来合理分配自己的注意力。而说话人需要有意识地组织语言,决定哪些内容需要着重强调,从而获得听众的注意1.见Leonard Talmy (2000): Toward a Cognitive Semantics. Cambridge: MIT Press.。

3.简述Talmy理论中句法层面因素如何影响注意力分配

通过对英语语言的研究,Talmy(2010)归纳出了一套解释英语语言的注意力系统,包括多种制约注意力分配的因素,这些因素又根据描述对象的不同被划分成几大类型。其中在句法学层面上,便于进行语言间对比研究的、影响注意力分配的因素主要有两个,即语序因素和语法地位因素。语序因素可理解为:处于句子中特定位置上的成分相较于其它位置上的成分来说更为显著。语法地位因素则可表述为:所表达的概念处于主语地位时比它处于宾语地位时具有更高的显著度;而相较之下直接宾语又比间接宾语更突出。

4.对比句法因素在汉、英、德三语中对注意力分配的影响

汉、英、德三种语言中的句子结构相互差异较大。根据美国语言学家JosephGreenberg(1963)的词序类型学理论(Linguistictypology,Subject-verb-objectpositioning),汉语和英语属于“SVO”(Subject-verb-object)类型的语言,即句式为“主谓宾”结构的语言;德语则属于“SOV”(Subject-object-verb)类型,即所谓的“主宾谓”句式结构。由此标准来看,三者的语序有着很大的不同。尽管如此,它们却都可以通过句法上的调整来影响句中各个成分所受关注的程度。下面结合Talmy的注意力系统理论,通过语言实例来进行具体的阐述。

4.1 语序因素

Talmy(2010)在他的注意力系统理论中认为,处于句子中特定位置上的成分相较于其它位置上的成分来说更为显著。而这一因素在不同的语言系统中所造成的影响也有所差异。下面就德、英、汉这三种语言分别来看此因素在注意力系统中所造成的影响。

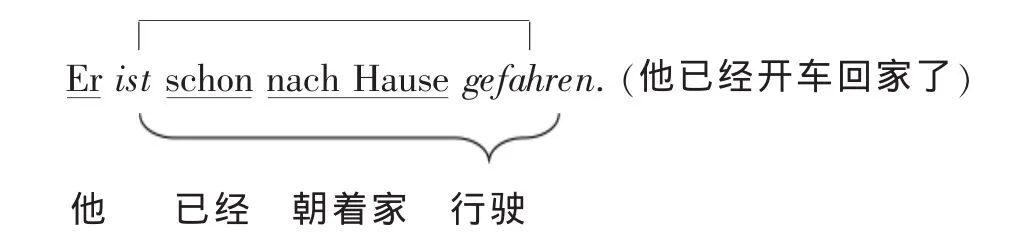

首先,为了理解其在德语中的情况,在此需对德语的“框型句式”作一下简单的介绍。德语中的句子具有独特的框型结构,基础句型如下:

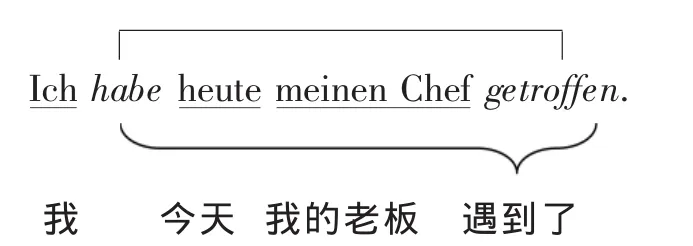

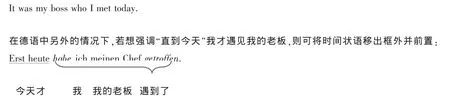

这个句子中,谓语由两部分组成,二者互相分离,一部分位于句子的第二位(或首位),另一部分则位于句子末尾。二者形成一个句框,将句子的其它成分容纳在其中,形成繁复而严谨的句式,这就是德语句子的框型结构。在某些情况下,德语的语言表达中会使用破框(Ausklammerung)结构。其中一个重要的原因就是为表示强调,将一部分内容置于句子框架之外,进行着重表达;即Talmy在其理论中所阐述的,将此成分调整至句中的特定位置,从而使其更为显著。例如当需要表达“今天我遇到了我的老板”时,普通句式如下:

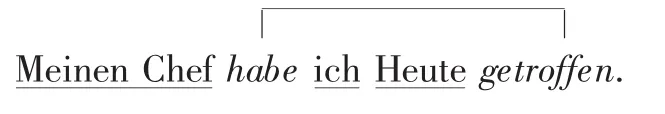

而当需要强调遇到的那个人时,则将“我的老板”移出框外,在句中进行前置:

如此便完成了一次德语中通过破框结构进行的注意力显著化。英语若想表达同样的涵义,则需借助强调句式:

如此便提高了“今天才”这一时间因素的显著度,使听众的注意力更多地放在这一方面上。于此不同的是,英语中则更多地使用其它句式来表达这一涵义:

Ihaven’tmetmybossuntiltoday.

当然在英语中也有不少通过将某一部分放于特定位置而进行强调的情况,如Talmy(2010)在书中所举的例子:

a. I can’t stand this kind of music right now.

b. Right now I can’t stand this kind of music.

c. This kind of music I can’t stand right now.

汉语中也存在同样的表达法,例如:

a.我以前好像看过那本书。

b.那本书我以前好像看过。

通过对比可以看出,前者更强调“以前看过”的事实;后者则相对突显了“书”这一对象,将听话者的注意力引至了“那本书”上面。

总体来说,上述例子能够证明这一事实:尽管具体方式不尽相同,但汉、英、德三种语言都能够通过将一部分结构置于句中的特定位置来提升其显著度。

4.2 语法地位因素

根据Talmy的理论,在英语句子中,当所表达的概念处于主语地位时比它处于宾语地位时具有更高的显著度;而相较之下直接宾语又比间接宾语更突出。由大量的语言实例中可以看出,这一理论在汉语和德语中同样适用。下面以一个三种语言中都存在的双宾语结构句为例:

汉:海蒂借给我的姐姐一本书。

英:Heidilentmysisterabook.

德:HeidiliehmeinerSchwestereinBuch.

从上述例句中可以看出,在通常情况下,作为主语的“Heidi”是句子中最首先被注意到的部分,表达了这一事件的主体和施动者。然后被注意到的是作为直接宾语的“书”,也就是这一事件的主要客体。而间接宾语“我的姐姐”则作为事件的承受人,处于最次要的位置上。

相反地,若将“我的姐姐”提升为句子中的主语,则句子变为如下结构:

汉:我的姐姐向海蒂借了一本书。

英:My sister borrowed a book from Heidi.

德:Meine Schwester borgte sich von Heidi ein Buch.

此时,句中的施动者变成了“我的姐姐”,成为了句子的主体。而“Heidi”则转为受动者,从而降低了其显著度。

由此可见汉、英、德三语中,注意力分配系统在一定程度上是一致的。尤其在此类句式的应用中,人们倾向于将注意力更多地分配在句中的行动主体上,其次是其直接作用的对象,而间接受到作用的对象则相对受到弱化。

5.结语

从句法学角度来看,汉、英、德语是三种语言的差异非常明显;但同时也存在着一些内部规律上的联系和共通。本文以Talmy的注意力系统理论为基础,从句法学角度出发,分析了句子结构层面上的因素对三种语言中注意力分配所造成的影响。通过对汉、英、德语中的表达方式和句法结构进行对比,结合语言中的实例,分析出了在句法层面上影响这三种语言的注意力系统因素的异同。由此可以得出结论,人类的注意力分布系统虽然在不同语言系统的影响下有所差异,但仍存在着普遍的认知上的共通点。此外,制约注意力分布的还有许多其他因素,在这三种语言中也可找到一些差异和共通之处,非常值得进一步的研究和探讨。

Greenberg, Joseph (1963). Universals of Language: Report of a Conference Held at Dobbs Ferry[M]. Cambridge: MIT Press.

Talmy, Leonard (2000). Toward a Cognitive Semantics[M]. Cambridge: MIT Press.

Talmy,Leonard/李福印/高远(2010).伦纳德·泰尔米认知语义学十讲.外语教学与研究出版社。